(名师整理)最新部编人教版语文冲刺中考专题复习《古诗词赏析选择题》精讲精练(含答案)

- 格式:docx

- 大小:50.45 KB

- 文档页数:17

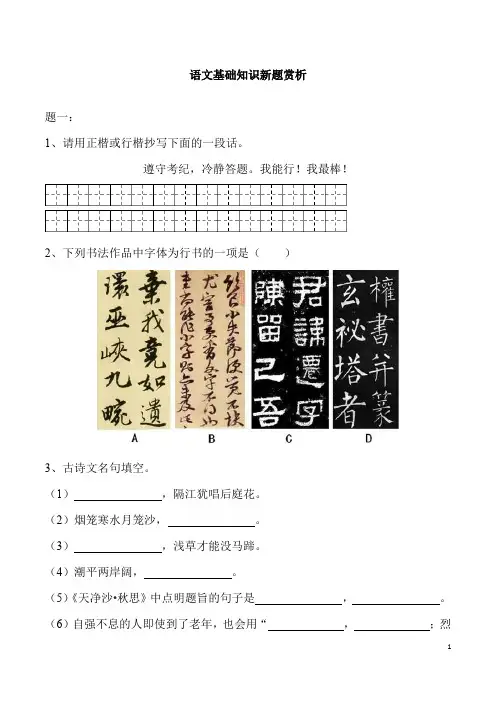

语文基础知识新题赏析题一:1、请用正楷或行楷抄写下面的一段话。

遵守考纪,冷静答题。

我能行!我最棒!2、下列书法作品中字体为行书的一项是()3、古诗文名句填空。

(1),隔江犹唱后庭花。

(2)烟笼寒水月笼沙,。

(3),浅草才能没马蹄。

(4)潮平两岸阔,。

(5)《天净沙•秋思》中点明题旨的句子是,。

(6)自强不息的人即使到了老年,也会用“,;烈士暮年,壮心不已”来激励自己。

4、给加点字注音,根据拼音写汉字。

美丽的圣湖,静若处子,隐身在喜马拉雅山北麓.群山之中。

湖水碧如翡.翠,依山而走,似舞动的衣袂,若隐若现,一眼不可穷尽。

若想kuī()其全貌,环湖一周有250公里之遥。

从空中俯kàn()圣湖,漫溢的湖水,酷似一束若隐若现的珊瑚。

(1)北麓()(2)翡()翠(3)kuī其全貌()(4)俯kàn()5、在横线处补写一个句子,使上下文连贯,过渡自然。

土地再荒芜,不会拒绝一锄一镐的耕耘;河流再干涸,不会邈视涓涓细流的汇聚;天空再阴霾,;山峦再沉寂,不会阻挡莽莽绿色的蔓延。

题二:1、请将下面一句话,用正楷或行楷抄写在田字格内。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

2、下面是老师向同学们展示的一幅书法作品,用一个词评价这幅作品,最恰当的一项是()A.浑厚圆润B.潇洒飘逸C.端庄雄健D.纤细柔美3、用课文原句填空。

(1)问君何能尔,。

(陶潜《饮酒》)(2)不畏浮云遮望眼,。

(王安石《登飞来峰》)(3),大庇天下寒士俱欢颜。

(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)(4),铜雀春深锁二乔。

(杜牧《赤壁》)(5)“刘备三请诸葛亮”的故事耳熟能详,用《出师表》中的话来说,就是:“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,。

”(6)古往今来,人们多以《爱莲说》中的名句“”提醒自己洁身自好,以不断提高个人修养。

(7)社会、时代都在飞速地进步,不会等待任何颓废者和落伍者,正像古诗《酬乐天扬州初逢席上见赠》中说的“,。

”4、给加点字注音,根据拼音写汉字。

课题:八上诗词复习导学案学习目标:1、背诵默写诗词句句;理解诗词大意。

2、提高诗歌鉴赏能力,能理解诗歌思想感情,赏析名句。

学习难点:感悟作者在诗词中抒发的情感;体会它们不同的韵律特点,品味诗词的意境。

学习重点;默写六首古诗词;理解诗词大意,积累诗词名句。

一、课前热身,自主学习,基础练习,默写填空二、小组合作,复习巩固,诗词鉴赏使至塞上王维单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

(1)颔联用了什么修辞手法?传递了什么样的情感?(2)“大漠孤烟直,长河落日圆。

是被王国维赞为“千古壮观”之名句,说说它描写了什么样的景观?再从中任选一个词进行赏析。

钱塘湖春行白居易孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

15.(1)这首诗描绘了一幅幅生动的西湖早春图,如春水初涨、莺争暖树、、、草没马蹄,抒发了作者对西湖早春景色的喜爱之情。

(2分)(2)诗歌讲究炼字,请品味颈联中“乱”“浅”的妙处。

(2分)饮酒陶渊明结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

1.请从炼字角度说说“采菊东篱下,悠然见南山”妙在何处。

答:2. “此中有真意,欲辨已忘言”中的“真意”指的是什么?答:3.请用自己的语言描述“采菊东篱下,悠然见南山”的画面。

答:4.说说“采菊东篱下,悠然见南山”所蕴含的哲理。

答:雁门太守行李贺黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

12.请简要分析“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”在全诗中的作用。

(2分)13.简要赏析“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”。

(2分)14.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”表达了将士们怎样的情感?(2分)春望杜甫国破山河在,城春草木深。

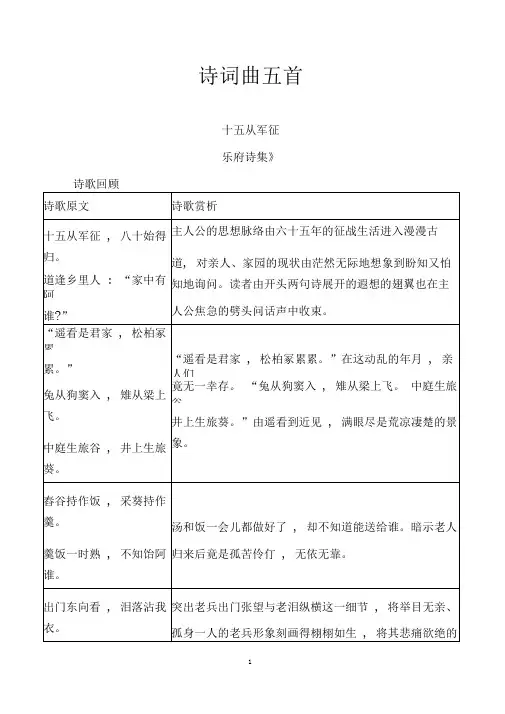

诗词曲五首十五从军征乐府诗集》诗歌回顾跟踪训练1.下列加点词解释错误的一项是()A.八十始.得归。

(始: 才)B.中.庭.生旅谷。

(中庭: 院子里)C.羹饭一.时.熟。

(一时: 一会儿)D.不知饴.阿谁。

(饴: 留下)2.下列诗句翻译错误的一项是()A.遥看是君家, 松柏冢累累: 远远看去, 那就是你的家, 那边松树、柏树很多, 坟墓一大堆。

B.中庭生旅谷, 井上生旅葵: 庭院的中间长着野生的谷子, 井台上长着野生的葵菜。

C.舂谷持作饭, 采葵持作羹: 用捣掉壳的野谷来做饭, 摘下葵叶来做菜D.出门东向看 ,泪落沾我衣 : 走出门外向东望去 ,( 心情极其悲痛 ,) 眼 泪就流了下来 , 沾湿了我的衣襟。

3. 下列对诗歌的理解错误的一项是 ( ) A.全诗通过对一个久别家乡重归故里的老兵回家时所见情景的描述 表现了他的孤独和凄凉 ,反映了战争的残酷无情 , 也体现了人民对战 争的厌恶和憎恨之情。

B.“兔从狗窦入 ,雉从梁上飞。

中庭生旅谷 , 井上生旅葵”说明老兵的 家曾经是如此的充满生机。

C.“羹饭一时熟 , 不知饴阿谁”反映了老兵孤独凄凉的心境。

D.这首诗并没有正面描写战争的残酷 , 而是从老兵回乡后的所见所感 落笔,将典型情节与典型环境融为一体 ,强烈的对比 ,表现出民生的悲 惨。

白雪歌送武判官归京 [唐] 岑 参 诗歌回顾 诗歌原文 诗歌赏析 北风卷地”四字 , 妙在由风而见雪。

“白草折”又 北风卷地白草折 , 显出风势之猛。

“胡天八月即飞雪” , 一个“即”字 , 胡天八月即飞雪 惟妙惟肖地写出由南方来的人惊奇的口吻 , 写出北方 雪来之早。

忽如一夜春风来 ,诗人以“春风”使梨花盛开比喻“北风”使雪花飞反常的细节再次传神地写出天气之奇寒。

那白雪背景诗歌主旨: 诗人着重描写边塞特有的奇特风光,表现出边塞将士生活的艰苦, 同时抒发了诗人对友人的依依惜别之情和因友人返京而产生的惆怅之情。

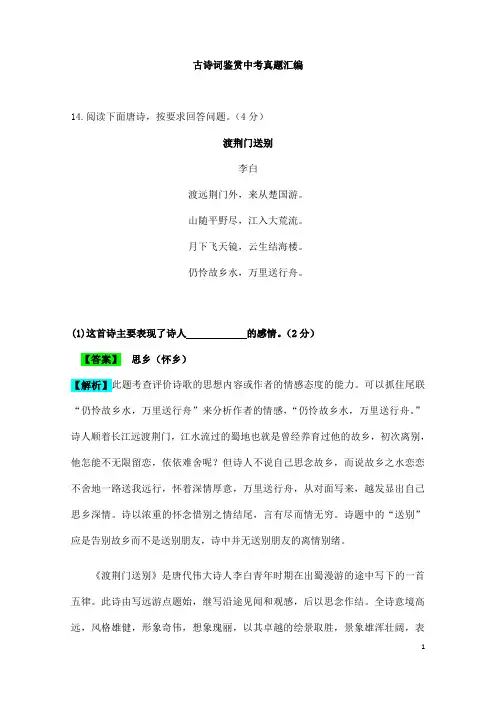

古诗词鉴赏中考真题汇编14.阅读下面唐诗,按要求回答问题。

(4分)渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

(1)这首诗主要表现了诗人的感情。

(2分)【答案】思乡(怀乡)【解析】此题考查评价诗歌的思想内容或作者的情感态度的能力。

可以抓住尾联“仍怜故乡水,万里送行舟”来分析作者的情感,“仍怜故乡水,万里送行舟。

”诗人顺着长江远渡荆门,江水流过的蜀地也就是曾经养育过他的故乡,初次离别,他怎能不无限留恋,依依难舍呢?但诗人不说自己思念故乡,而说故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,怀着深情厚意,万里送行舟,从对面写来,越发显出自己思乡深情。

诗以浓重的怀念惜别之情结尾,言有尽而情无穷。

诗题中的“送别”应是告别故乡而不是送别朋友,诗中并无送别朋友的离情别绪。

《渡荆门送别》是唐代伟大诗人李白青年时期在出蜀漫游的途中写下的一首五律。

此诗由写远游点题始,继写沿途见闻和观感,后以思念作结。

全诗意境高远,风格雄健,形象奇伟,想象瑰丽,以其卓越的绘景取胜,景象雄浑壮阔,表现了作者少年远游、倜傥不群的个性及浓浓的思乡之情。

【考点解析】古诗词阅读中阐述思想感情类题目的答题要点古诗词阅读中阐述思想感情类题目的答题要点:高考语文中的古诗词阅读,要求总结、概括文中思想感情的题目,往往分值较高、失分较多。

怎么办呢?采薇老师用一个例题来告诉你关键点在哪里。

答题要点:(1)把握关键;(2)品味意象;(3)知人论世;(4)注意标题;(5)留心注释。

古诗词常见思想感情:(1)思乡怀人;(2)怀古伤今;(3)忧时伤事;(4)报国立业;(5)怀才不遇;(6)隐逸出世;(7)山水之美。

阅读下面这首唐诗,完成8-9题(11分)发临洮将赴北庭留别①岑参闻说轮台路②,连年见雪飞。

春风不曾到,汉使亦应稀。

白草通疏勒,青山过武威。

勤王敢道远,私向梦中归。

【注】①临洮:在今甘肃临潭西。

北庭:唐六都护府之一,治所为庭州(今新疆吉木萨尔北)。

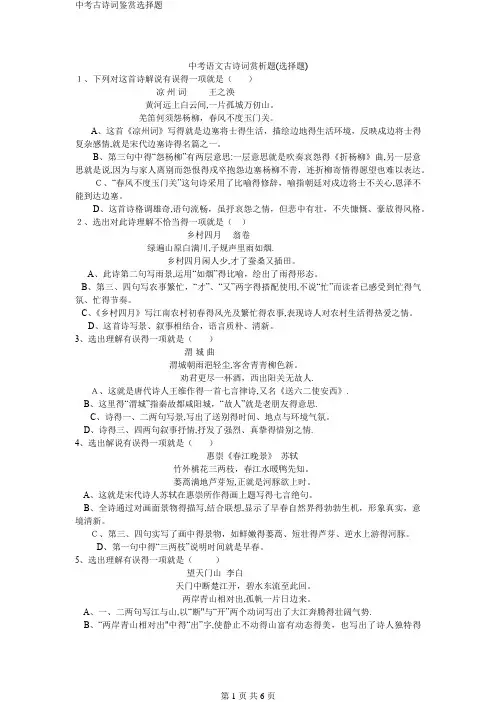

中考语文古诗词赏析题(选择题)1、下列对这首诗解说有误得一项就是()凉州词王之涣黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

A、这首《凉州词》写得就是边塞将士得生活,描绘边地得生活环境,反映戍边将士得复杂感情,就是宋代边塞诗得名篇之一。

B、第三句中得“怨杨柳”有两层意思:一层意思就是吹奏哀怨得《折杨柳》曲,另一层意思就是说,因为与家人离别而怨恨得戌卒抱怨边塞杨柳不青,连折柳寄情得愿望也难以表达。

C、“春风不度玉门关”这句诗采用了比喻得修辞,喻指朝廷对戍边将士不关心,恩泽不能到达边塞。

D、这首诗格调雄奇,语句流畅,虽抒哀怨之情,但悲中有壮,不失慷慨、豪放得风格。

2、选出对此诗理解不恰当得一项就是()乡村四月翁卷绿遍山原白满川,子规声里雨如烟.乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。

A、此诗第二句写雨景,运用“如烟”得比喻,绘出了雨得形态。

B、第三、四句写农事繁忙,“才”、“又”两字得搭配使用,不说“忙”而读者已感受到忙得气氛、忙得节奏。

C、《乡村四月》写江南农村初春得风光及繁忙得农事,表现诗人对农村生活得热爱之情。

D、这首诗写景、叙事相结合,语言质朴、清新。

3、选出理解有误得一项就是()渭城曲渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人.A、这就是唐代诗人王维作得一首七言律诗,又名《送六二使安西》.B、这里得“渭城”指秦故都咸阳城,“故人”就是老朋友得意思.C、诗得一、二两句写景,写出了送别得时间、地点与环境气氛。

D、诗得三、四两句叙事抒情,抒发了强烈、真挚得惜别之情.4、选出解说有误得一项就是()惠崇《春江晚景》苏轼竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正就是河豚欲上时。

A、这就是宋代诗人苏轼在惠崇所作得画上题写得七言绝句。

B、全诗通过对画面景物得描写,结合联想,显示了早春自然界得勃勃生机,形象真实,意境清新。

C、第三、四句实写了画中得景物,如鲜嫩得蒌蒿、短壮得芦芽、逆水上游得河豚。

课内古诗文阅读专题浦东新区(二)阅读下面语段,完成第6-9题(12分)【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。

臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。

今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。

”【乙】先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

欢迎关注【语文在堂】,获取更多语文资料6.【甲】“由此观之”中的“此”指的是_________________(用文中语句回答)“先帝创业未半而中道崩殂”中的“业”指的是____________________。

(2分)7.下列句子翻译不正确的一项是()A. 臣诚知不如徐公美(翻译:我确实知道自己不如徐公美丽)B. 今齐地方千里(翻译:如今的齐国,土地方圆千里)C. 欲报之于陛下也(翻译:想要报答在陛下您身上)D. 不宜妄自菲薄(翻译:不要狂妄自大,也不应看轻自己)8.上面两段文字都在叙述“臣子向君王劝谏”;其劝谏目的相同:______________________;但劝谏方式不同,具体表现在:【甲】_______________________,【乙】诸葛亮从国家危急存亡时刻着手,分析利弊形式,劝后主“开张圣听”。

(4分)9.结合全文,简要说说邹忌(或诸葛亮)身上的闪光点。

(3分)_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (二)古诗文(课内)(12分)6. (2分)宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王(1分)兴复汉室(1分)7. D (3分)欢迎关注【语文在堂】,获取更多语文资料8. (4分)广开言路(2分)【甲】邹忌以切身经历设喻,将自己和齐威王的地位和受到的蒙蔽放在一起比较,进而达到劝齐威王广开言路,以改良政治(2分)9.(3分)【答题要点】邹忌:善于反思、 敢于进谏、以国为重等诸葛亮:忠君爱国,牢记职责,鞠躬尽瘁,有政治才能和抱负等宝山区(二)阅读下面的作品,完成6-8题(12分)【甲】山居秋暝王维空山新雨后,天气晚来秋。

中考总复习之古诗文默写(九年级下册)(学生版)班别:姓名:1.辛弃疾《破阵子•为陈同甫赋壮词以寄之》中运用典故描写激烈战争场面的句子是:“,。

”2.文人墨客自古钟爱登揽胜,借此抒怀言志。

崔颢在《黄鹤楼》中借诗句“?”表达了日暮怀归之情;王安石在《登飞取精神。

3.翻开厚重的古诗词书卷,驻足就能看见“忧国爱国”的茕茕身影,俯身便能听见“报国建功”的铿锵之音。

杜甫《春望》中“,”确切地传达了诗人忧国伤时的情感;辛弃疾《破阵子•为陈同甫赋壮词以寄之》中“,”充分表达了作者的雄心壮志;孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》中“,。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情”阐释了自己生在盛世,却闲居在家,渴望出仕报国的心境;苏轼《江城子•密州出猎》中“,,”描述了词人渴望为国御敌,建功立业的爱国激情。

4.苏轼在《江城子•密州出猎》中以“,”两句借用典故表达了自己希望得到朝廷重用的愿望。

5.《出师表》中表明诸葛亮临危受命的句子是:,。

6.我们常用李白《行路难》中的诗句“,。

”表明远大的志向和夺取胜利的信心。

7.《关雎》中以“ , ”将主人公长夜无眠、思绪万千以至难耐的相思之苦,形象深刻地表现出来。

8.李白《行路难》以“,。

”比喻人生道路所遭遇的艰难险阻,表现出无端无尽的惆怅和迷茫。

9.诸葛亮在《出师表》中自述本志,用“,”两句表明了自己淡泊名利,不慕荣华的人生态度。

10.苏轼虽两鬓苍白,但并不在意自己衰老,仍怀“,西北望,射天狼”的杀敌报国之志.(《江城子•密州出猎》)11.沧海横流方显英雄本色。

民族危难之际,辛弃疾“,”抒发了建功立业的雄心壮志;被俘临刑之时,文天祥“,”展现出舍生取义的民族气节。

12.苏轼《江城子•密州出猎》中,作者委婉地表示希望得到朝廷重用的句子是“,?”13.李白《行路难》中表现诗人远大抱负和强烈自信的诗句是,。

14.崔颢在《黄鹤楼》中以起伏辗转的文笔表现缠绵的乡愁的诗句是:?。

15.李白《行路难》中“,”两句,以姜子牙、伊尹自比,希望将来也像他们那样得遇贤君明主,成就大业。

中考语文古诗词阅读专题1.阅读下面古诗文,完成(1)-(3)题。

鹊桥仙·一竿风月陆游一竿风月,一蓑烟雨,家在钓台①西住。

卖鱼生怕近城门,况肯到红尘深处?潮生理棹,潮平系缆,潮落浩歌归去。

时人错把比严光,我自是无名渔父。

【注】①钓台:位于浙江省的富春山麓,相传东汉严光,曾隐居于此耕读垂钓。

(1).这首词词牌名是,与的民间传说有关。

(2). 词中“我”的身份是什么?生活状况怎样?(3). 对渔父这个形象,你怎么看?2. 阅读下面古诗文,完成(1)-(2)题。

秀州报本禅院乡僧文长老方丈①(宋)苏轼万里家山一梦中,吴音②渐已变儿童。

每逢蜀叟谈终日,便觉峨眉翠扫空。

师已忘言真有道,我除搜句③百无功。

明年采药天台去,更欲题诗满浙东④。

(选自《苏轼两浙诗选》)【注释】①此诗为苏轼出京任杭州通判,到湖州察看堤堰,转道秀州返杭时所作。

文长老,蜀人,报本禅院方丈。

②吴音:指江浙一带方音。

③搜句:作诗。

④浙东:指钱塘江以南越、婺、处、台七州。

(1).诗人离开家乡已经很久了,诗中最直接体现这个意思的一句是____________________。

(2).第三、四联表达了诗人怎样的情感?3. 阅读下面古诗文,完成(1)-(2)题。

夜杜耒寒夜客来茶当酒,竹炉汤沸火初红。

寻常一样窗前月,才有□□便不同。

(1).后人评价该诗“寒夜无寒”,请简述这样评价的理由。

(2).诗中口口处,填入哪一个选项更符合诗意?请作出判断并简要分析。

A.雪花B.梅花C.菊花4.阅读下面两首诗,完成(1)-(2)题。

送杜少府之任蜀州峨眉山月歌王勃李白城阙辅三秦,风烟望五津。

峨眉山月半轮秋,与君离别意,同是宦游人。

影入平羌江水流。

海内存知己,天涯若比邻。

夜发清溪向三峡,无为在歧路,儿女共沾巾。

思君不见下渝州。

(1).下列对诗句的理解,不正确的一项是()A.“与君离别意,同是宦游人”意为“今天我与你分别,内心忧伤,无论是在京城的我,还是即将远赴蜀州的你,都是远离故土、在异乡为官的人”。

古诗词四首观沧海[东汉末]曹操诗歌回顾跟踪训练1.下列说法错误的一项是( )A.这首诗,统领全篇写景的一个字是“观”。

B.写景时,先写岛上的树木百草,再写海面上的秋风洪波,最后写天空中的日月星辰,表现了秋天的萧瑟、凄凉。

C.“水何澹澹,山岛竦峙”是望海初得的大致印象,渲染了大海的气势。

“何”字体现了诗人对大海的惊叹和赞美。

D.诗歌的最后两句是套语,与正文内容没有直接关系。

2.对这首诗的写法理解错误的一项是( )A.诗人在描写大海的生机勃发时,是用山岛的草木来点染烘托的。

B.“秋风萧瑟,洪波涌起”,画面由静转动,有力地刻画了大海的壮阔。

C.诗人写“日月”“星汉”,采用了写实的手法,表现了诗人宽广的胸襟和豪迈的气概。

D.借景抒情、情景交融是这首诗的一大特色。

3.对这首诗的理解错误的一项是( )A.诗人将自己昂扬奋发的精神融入诗歌里,借大海的形象表现出来。

B.这是一首说理诗,字里行间表现了诗人开阔的胸襟。

C.这是一首写景抒情诗,诗人通过这首诗抒发了建功立业、统一中原的抱负。

D.这首诗可以说“如幽燕老将,气韵沉雄”。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄[唐]李白诗歌回顾跟踪训练1.对这首诗理解有误的一项是( )A.题目中的“左迁”指降职,李白听说好友王昌龄被贬为龙标尉,于是写了这首诗。

B.首句写“杨花落尽”和“子规啼”,点明时令,融情于景,为后面的抒情做了铺垫。

C.第二句中“过五溪”三字看似平淡,其实是写出了龙标的荒远和对友人的同情。

D.后两句运用了比喻的修辞手法,表达了诗人的忧愁、无奈,及对友人的关切之情。

2.下列对本诗的理解和分析不正确的一项是( )A.诗歌首句写景,次句叙事,后两句抒情。

B.首句写景兼点明时令,突出了杨花的美丽和子规啼叫的悦耳,使人心旷神怡。

C.诗中将无知无情的明月当成善解人意的人,想象丰富。

D.诗歌想象奇特,体现了李白的浪漫主义风格。

3.下面诗句与本诗主题不相符的一项是( )A.孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

中考考点之古诗词鉴赏(一)一、观沧海曹操东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

1、选出对曹操的《观沧海》赏析有误..的一项( C )(2分)A.“东临碣石,以观沧海”两句,直叙其事,交代了观海的地点。

B.“水何澹澹”至“洪波涌起”六句,动静结合,写出了大海波澜壮阔、山岛高耸屹立、草木生机勃发的特点。

C.“日月之行”至“若出其里”四句,是诗人对眼前实景的描绘,生动地展现了大海吞吐日月星辰的磅礴气势。

D.全诗意境开阔,气势雄浑,让我们感受到诗人的博大胸襟和远大的政治抱负。

2、对“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”句意理解正确的是(C )A.日、月的运行,都是从大海里升起又降落;银河灿烂,也好像是发源于沧海之中B.日、月朗照大海,星星闪烁,辉映于海面C.太阳、月亮、星光灿烂的银河,好像都是从海里升起又落到海里去了一样D.太阳月亮不停运转、银河灿烂,它们有的没入海底,有的投映到海面3、对本诗的赏析错误的是( B )A、“东临碣石,以观沧海”两句开篇点题,交代了观察的方位、地点以及观察的对象(对)B、“临”字统领全篇,以下十句,都是写海上的景象(错)C、“水何澹澹”是描写无风时海面水波动荡的样子,“洪波涌起”是描写有风时大海波涛汹涌的壮阔气势(对)D、这首诗通过写景抒情,借勾画大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了统一中国建功立业的抱负(对)4、下列分析正确的一项是( C )A. “东临碣石,以观沧海”两句交代了观海的地点,起得平稳而质朴。

“临”字统领全篇,以下几句皆由此展开,具体写登山之所见所思。

B. “水何澹澹,山岛竦峙”两句是从俯视的角度总写看到的景象,接下来四句则由远及近、动静结合地描绘了山岛的蓬勃生机和大海的苍茫辽阔。

C. 诗中的两个“若”字,虚中有实,以奇特的想象,表现了大海吞吐日月星辰的气概,表达了诗人阔大的胸怀。

D. 全诗借景抒情,情景交融。

登临碣石山,诗人心潮澎湃,把眼前的景色、自己的想象同历史兴衰之感、忧国忧民之情巧妙地融。

5、下列对这首诗的理解和分析不正确的一项是( D )A.这是一首写景抒情诗。

诗人勾画了大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了开阔的胸襟,抒发了统一中国建功立业的抱负。

B.这首诗借景抒情,将眼前海上景色和自己的雄心壮志融合在一起,诗人以沧海自比,开阔的意境,雄浑的气势,也是诗人宽广的胸怀和豪迈气魄的表现,诗里洋溢者饱满的激情,意思又很含蓄。

C.“洪波涌起”中的“涌”字,不仅让我们看到了大海波涌连天的形态,而且仿佛听到了惊涛拍岸的声音。

D.最后一句卒章显志,如一曲雄壮的乐曲,在最激越处戛然而止,抒发了作者难以抑制的豪情。

二、闻王昌龄左迁龙标遥有此寄杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

1.下面是对李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》的分析,不正确的一项是( D )A.首句中,“杨花”且“落尽”是先点时令,这样的“暮春”在古诗中是一个花与泪同落的季候,这就奠定了全诗伤感的基调。

B.次句直叙其事。

“闻道”,表示惊惜。

“过五溪”,见迁谪之荒远,道路之艰难。

不着悲痛之语,而悲痛之意自见。

C.后两句诗作者大胆想象,直接袒露自己听到朋友远谪后的内心情感:对好友身遭贬谪的同情,是对好友长途跋涉的担忧;是陪伴友人一路前行的一片深情,是告慰友人并不孤单的一种情怀……D.“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西!”通过丰富的想象,运用比喻手法,将“愁心”比“明月”,生动形象地表达了诗人的忧愁和无奈,以及对友人的关切之情。

2.对“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”理解不准确的一项是( C )A.作者将“愁心”形象地寄给“明月”,随朋友直到僻远之地。

B.朋友被贬僻远之地,诗人用夜郎之名,使人联想古夜郎国,以见其边远。

C.诗人同情友人的不幸遭遇,把“愁心与明月”一起寄给身处夜郎的友人。

D.这是一种艺术想象,最能体现诗人内心同情的深切和真挚。

3.选出对《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》诗句理解不正确的一项( B )A、首句写景兼写时令,用“漂泊无定”的杨花和“不知归去”的子规入诗,含飘零离别之恨在内,渲染出李白当时的心情。

B、次句直抒胸臆,“闻道”表示惊异惋惜,“五溪”指出被贬谪之地偏僻荒远,路途艰难,虽未写悲痛之情,而悲痛之情自见。

C、后两句抒情,将明月人格化,创设托月相送的意境,抒发了对朋友真挚的感请,写得深切而动人心脾。

D、后两句所创设的艺术境界和曹植的《杂诗》中“愿为南流景,驰光见我君”相似。

4.对《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》这首诗的理解和分析,不正确的两项是( B )( C )A.诗歌首句写景,次句叙事,后两句抒情。

B.首句写景兼点时令,突出了杨花的美丽和子规啼叫的悦耳,使人赏心悦目。

C.“过五溪”说明诗人旅途之艰难,也包含了诗人对友人的牵挂和痛惜之情。

D.诗中将无知无情的明月当成善解人意的知人心,寄托了诗人对友人的怀念和同情。

E.诗歌想像奇特,体现了李白诗的浪漫主义风格。

5.阅读李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》这首诗,找出分析不当的一项( C )A.首句写景,杨花飘落,子规啼叫。

诗人撷取这两种景物加以描写,含有飘零之感、离别之恨,情在景中、情景交融。

B.第二句便直叙其事,“过五溪”,见迁谪之艰难、道路之荒远,并能从中见出诗人对朋友的关切之情。

C.后两句议论,人隔两地,心情难达,而明月在天,千里可共,所以要将自已的愁心寄与明月,随风飘到夜郎西。

D.“夜郎”古夜郎国,在现在贵州西北部及云南、四川省部分地区。

这里联想到夜郎国,用以表现友人被贬之远和诗人关心之切。

6.对《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》这首诗赏析不正确的一项是:( D )A. 首句写景。

“杨花落尽子规啼”,杨花飘零,子规啼叫。

诗人撷取这两种景物加以描写,含有飘零之感,离别之恨。

B.这首诗表达了对朋友的同情和关切。

C. 这首诗想象丰富而奇特。

D. 因为李白和王昌龄一样,都是不得志,所以说是“愁心”。

7.下列对诗歌《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》的品读有误的一项是( D )A.“杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

”“龙标”指王昌龄,“闻道”表示惊诧,“龙标过五溪”,可见王昌龄迁谪之荒远,道路之艰难。

B.“左迁”是贬官的意思,古时以右为尊,所以把贬官叫“左迁”。

C.“杨花落尽子规啼”,杜鹃啼血,抒发悲苦哀怨之情。

D.“随风直到夜郎西”,王昌龄迁往古夜郎国,可见是个浪漫的好地方,作者也心驰神往。

8.对《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》该诗理解有误的一项( A )A.诗歌写景旷远,想象丰富,体现了诗人旷达豪放的胸怀。

B.“闻道”一句既写出了诗人乍听朋友遭贬消息后的震惊与惋惜,也写出了友人长途跋涉的艰辛和诗人对友人的关心。

C.诗人寄愁心与明月,是将自己对友人的同情怀念带给友人,以慰藉朋友破碎的心。

D.三四两句中诗人展开想象,并运用了比拟与夸张的手法。

三、次北固山下王湾客路青山下,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达,归雁洛阳边。

1、下面对这首诗歌理解分析不正确的一项是( C )(3分)A.首联以对偶句发端,点明诗人出行的方式及途经的地点。

B.颔联“阔”写出春潮水涨之景,“悬”描写了舟顺风而行之态。

C.颈联在描写景物、时令之中,蕴含着一代胜过一代的人生哲理。

D.全诗写景逼真,叙事确切,抒情真挚,首尾呼应,浑然一体。

2、对这首诗的赏析不恰当的一项是( C )A、诗歌以对偶句开头,既显工丽,又觉跳脱,先写“客路”后写“行舟”,那种人在江南、神驰故里的漂泊羇旅之情已流露于字里行间。

B、第二联的“风正一帆悬”写得尤为精彩。

诗正是通过这一小景,呈现了平野开阔、大江泛舟、波平浪静等大景。

C、第三联写得妙绝。

当残夜还未消退之时,一轮红日已从海上升起;当旧年尚未逝去,江上已显露春意。

两句表达了诗人内心的无比喜悦之情,令人想像到诗人已被江南的美景所陶醉。

D、尾联写诗人正放舟于绿水之上,正向着青山之外的绿水进发,看到北归的大雁正掠过晴空,想托雁儿捎信给在洛阳的家人,诉说自己内心深处的乡愁。

3、王湾《次北固山下》的分析理解不恰当的一项是( B )A、“客路青山外,行舟绿水前。

”对偶,写“客路”、“行舟”,字里行间已有人在江南、神驰故里的飘泊之感,与尾联之“乡书”、“归雁”遥相呼应。

B、“潮平两岸阔,风正一帆悬。

”“两岸阔”与“潮平”,“一帆悬”与“风正”均有因果关系。

“风正”是风大之意。

C、“海日生残夜,江春入旧年。

”表明诗人到江南正是冬末。

诗人感到江南不光太阳来得早,好像春天也来得早。

“海日生残夜,江春入旧年”两句历来脍灸人口。

D、“乡书何处达?归雁洛阳边。

”与首联呼应,表达了诗人触景生情,怀有无法抑制的思乡之情。

4、下列对诗句理解分析不正确的一项是( A )A.诗题“次北固山下”中的“次”是“游览”的意思,表明诗人写诗的地点。

B.首联先写“客路”后写“行舟”,神驰故里的漂泊羁旅之情,流露与字里行间。

C.这是一首五言律诗。

诗的颔联颈联对仗非常工整,这时候律诗的一个重要特征。

D.尾联的“乡书”“归雁”让人感受到一种淡淡的乡思愁绪。

5、对这首诗语句的解说,不恰当的一项是( D )A.“次北固山下”的“次”是“停泊”的意思。

北固山在镇江北边,三面临江。

B.“客路”即“旅途”。

第一句指明了作者要去的路途,第二句交代了乘舟而来的情况。

C.“潮平”指潮水上涨,水与岸平。

“风正”指风向既顺,风力又不猛。

D.“归雁洛阳边”意即我想学北归的大雁,回到故乡洛阳。

6、关于这首诗的赏析,不恰当的一项是( D )A.这首诗以对偶句开头,既不同一般,又工整明丽,“青山”、“绿水”给人眼明心亮的感觉。

B.三、四两句进一步把人带到一种和平宁谧的环境里,平野开阔,大江直流,波平浪静,显得天地宽阔,更使人胸襟开朗。

C.五、六两句写海上红日冲破黎明前的黑暗,江边春意赶走垂尽的旧腊残冬,不仅意象美妙,还蕴含一种生活哲理,突现了新生事物的强大生命力。

D.最后一联抒发了作客他乡的深深愁绪,可知前面六句所写明丽的江南景色,都是为最后一联作反衬的。

7、品读本诗,找出下列说法中不正确的一项( D )A.首联先写“客路”,后写“行舟”,写出了人在他乡、神驰故里的漂泊羁旅之情。

B.诵读颔联时应该使用上扬的语调,体现诗句平野开阔、大江直流的宏天气势。

C.颈联妙在作者无意说理,却通过拟人手法,在描写景物和节令之中,蕴含着一种自然的理趣。

D.尾联紧承颈联,抒发了诗人即将回到家乡的喜悦、激动的心情。

四、天净沙秋思马致远枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。

古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。

1、下列对诗词句子的品析有误的一项是( B )(3分)A.《天净沙·秋思》表现了一个羁旅漂泊的游子浓烈的思乡之情,被称为“秋思之祖”。