传导讲义

- 格式:ppt

- 大小:1.76 MB

- 文档页数:28

高考生物一轮复习讲义—神经冲动的产生、传导和传递(新人教版)课标要求1.阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,并沿神经纤维传导。

2.阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成。

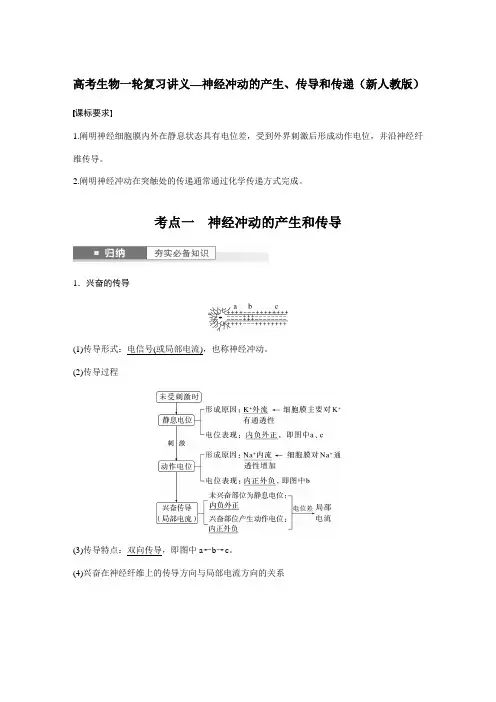

考点一神经冲动的产生和传导1.兴奋的传导(1)传导形式:电信号(或局部电流),也称神经冲动。

(2)传导过程(3)传导特点:双向传导,即图中a←b→c。

(4)兴奋在神经纤维上的传导方向与局部电流方向的关系①在膜外,局部电流方向与兴奋传导方向相反。

②在膜内,局部电流方向与兴奋传导方向相同。

2.兴奋在神经元之间的传递(1)写出图甲中标号代表的结构①轴突,②线粒体,③突触小泡,④突触前膜,⑤突触间隙,⑥突触后膜。

(2)写出图乙中A、B代表的突触类型A:轴突—细胞体型;B:轴突—树突型。

(3)关于突触结构的注意事项①突触间隙内的液体属于组织液,突触后膜上受体的化学本质为糖蛋白,神经递质与突触后膜上受体的结合具有特异性。

②突触后膜可能是下一个神经元的胞体膜或树突膜,也可能是传出神经元支配的肌肉细胞膜或腺体细胞膜。

③兴奋在突触中的传递体现了细胞间的信息交流,神经递质、激素等属于信号分子。

(4)传递过程①过程②传递特点及原因a.单向传递。

原因:神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜。

b.兴奋在突触处的传递速度比在神经纤维上要慢。

原因:突触处的兴奋传递需要经过化学信号的转换。

③信号转变a.突触:电信号→化学信号→电信号。

b.突触小体:电信号→化学信号。

c.突触后膜:化学信号→电信号。

④神经递质的类型和去向a.神经递质的类型兴奋性神经递质:使下一个神经元兴奋,如乙酰胆碱、谷氨酸、5-羟色胺、肾上腺素、多巴胺等。

抑制性神经递质:使下一个神经元抑制,如甘氨酸等。

b.神经递质释放方式:胞吐。

c.神经递质的去向:迅速被降解或回收进细胞,以免持续发挥作用。

选择性必修1 P29“图2-8”:突触后膜上的受体和离子通道是结合在一起的,受体一旦结合相应的神经递质后,会引起离子通道打开,进而引起相应的离子流动。

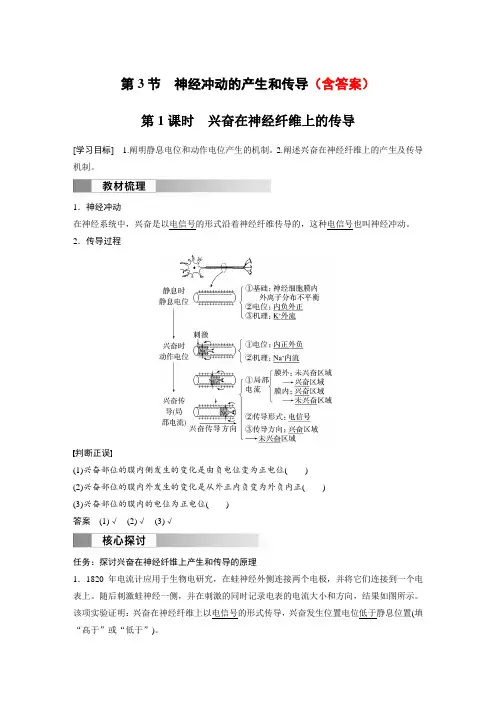

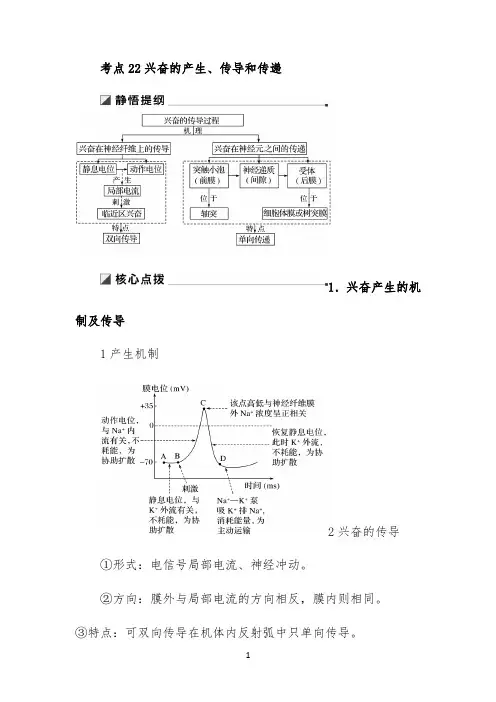

第3节神经冲动的产生和传导(含答案)第1课时兴奋在神经纤维上的传导[学习目标] 1.阐明静息电位和动作电位产生的机制。

2.阐述兴奋在神经纤维上的产生及传导机制。

1.神经冲动在神经系统中,兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。

2.传导过程判断正误(1)兴奋部位的膜内侧发生的变化是由负电位变为正电位()(2)兴奋部位的膜内外发生的变化是从外正内负变为外负内正()(3)兴奋部位的膜内的电位为正电位()答案(1)√(2)√(3)√任务:探讨兴奋在神经纤维上产生和传导的原理1.1820年电流计应用于生物电研究,在蛙神经外侧连接两个电极,并将它们连接到一个电表上。

随后刺激蛙神经一侧,并在刺激的同时记录电表的电流大小和方向,结果如图所示。

该项实验证明:兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,兴奋发生位置电位低于静息位置(填“高于”或“低于”)。

2.为什么神经纤维发生兴奋的位置电位会低于静息位置呢?在发生兴奋的位置是否存在跨生物膜的电荷转移呢?这就需要测量轴突所在细胞膜两侧的电位差,即将一个电极插入轴突内部,这要求电极的直径非常细且不能损伤细胞。

资料1:1936年,英国解剖学家杨(J.Z.Young)发现了一种软体动物枪乌贼的神经中单根轴突的直径异常粗大,是研究电生理的优秀生物材料。

资料2:微电极和膜片钳技术的长足发展使得科学将微电极直接插入神经纤维内成为可能。

资料3:1939年,赫胥黎和霍奇金将电位计的一个电极刺入细胞膜,而另一个电极留在细胞膜外。

瞬间记录仪上出现了一个电位跃变。

据图文资料分析,可得出结论为:未受到刺激时,细胞膜内外存在着电位差,膜内比膜外低45 mV。

3.探究静息电位的产生原因据以下资料可知:静息电位形成的原因是K+向膜外(填“内”或“外”)跨膜转运,跨膜运输的方式是协助扩散。

资料4:无机盐离子是细胞生活必需的,但这些无机盐离子带有电荷,不能通过自由扩散穿过磷脂双分子层。

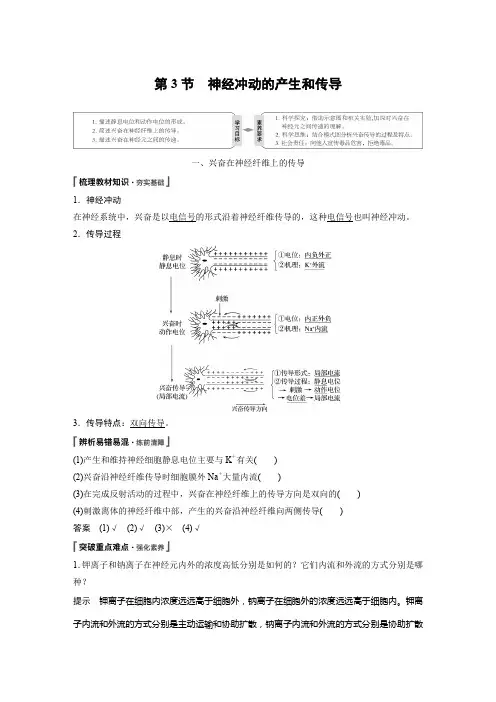

第3节神经冲动的产生和传导一、兴奋在神经纤维上的传导1.神经冲动在神经系统中,兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。

2.传导过程3.传导特点:双向传导。

(1)产生和维持神经细胞静息电位主要与K+有关()(2)兴奋沿神经纤维传导时细胞膜外Na+大量内流()(3)在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的()(4)刺激离体的神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导()答案(1)√(2)√(3)×(4)√1.钾离子和钠离子在神经元内外的浓度高低分别是如何的?它们内流和外流的方式分别是哪种?提示钾离子在细胞内浓度远远高于细胞外,钠离子在细胞外的浓度远远高于细胞内。

钾离子内流和外流的方式分别是主动运输和协助扩散,钠离子内流和外流的方式分别是协助扩散和主动运输。

2.静息电位和动作电位形成的原因是什么?提示 (1)静息电位产生和维持的主要原因是K +外流,使膜外侧阳离子浓度高于膜内侧,细胞膜两侧的电位表现为内负外正。

(2)动作电位产生原因:受到刺激时,Na +内流,使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧,细胞膜两侧的电位表现为内正外负。

3.图中膜内、外都会形成局部电流,请说出它们的电流方向(用字母和箭头表示)。

兴奋传导的方向与哪种电流方向一致?提示 膜内的电流方向是a ←b →c ,膜外的电流方向是a →b ←c 。

兴奋传导的方向与膜内电流方向一致。

二、兴奋在神经元之间的传递1.突触结构神经元与肌肉细胞或某些腺体细胞之间也是通过突触联系的。

2.突触的常见类型A .轴突—细胞体型,表示为。

B .轴突—树突型,表示为。

3.传递过程 轴突→突触小体→突触小泡→突触前膜――→释放神经递质→突触间隙→突触后膜(下一个神经元)→神经递质被降解或回收。

4.信号转换:电信号→化学信号→电信号。

5.传递特点:单向传递。

原因是神经递质储存于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜。

第3节神经冲动的产生和传导课标内容要求核心素养对接1.阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,并沿神经纤维传导。

2.阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学方式完成。

1.科学思维——通过分析电位产生的机理及相关曲线的解读,养成科学思维的习惯。

2.科学探究——通过反射弧中兴奋传导和传递特点的分析,提升实验设计及对实验结果分析的能力。

3.社会责任——关注滥用兴奋剂和吸食毒品的危害,能够向他人宣传这些危害,拒绝毒品。

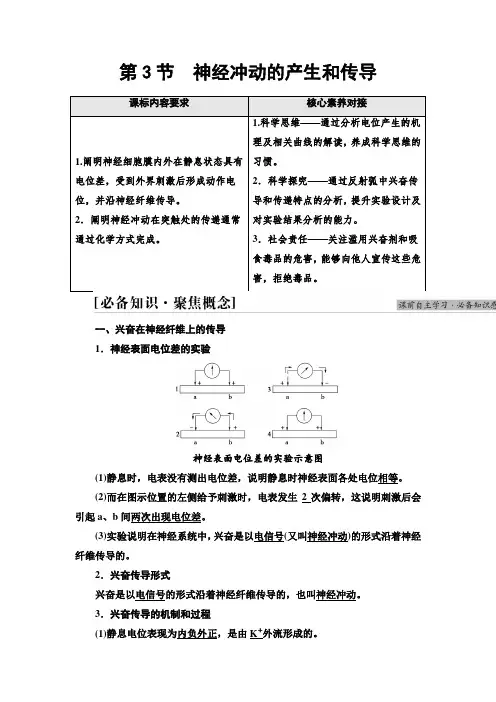

一、兴奋在神经纤维上的传导1.神经表面电位差的实验神经表面电位差的实验示意图(1)静息时,电表没有测出电位差,说明静息时神经表面各处电位相等。

(2)而在图示位置的左侧给予刺激时,电表发生2次偏转,这说明刺激后会引起a、b间两次出现电位差。

(3)实验说明在神经系统中,兴奋是以电信号(又叫神经冲动)的形式沿着神经纤维传导的。

2.兴奋传导形式兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,也叫神经冲动。

3.兴奋传导的机制和过程(1)静息电位表现为内负外正,是由K+外流形成的。

(2)动作电位表现为内正外负,是由Na +内流形成的。

(3)兴奋部位与未兴奋部位之间存在电位差,形成了局部电流。

(4)局部电流刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,兴奋向前传导,原兴奋部位又恢复为静息电位。

二、兴奋在神经元之间的传递 1.突触小体和突触(1)突触小体:神经元的轴突末鞘经过多次分枝,最后每个小枝末端膨大,呈杯状或球状。

(2)突触:突触由突触前膜、突触间隙与突触后膜组成。

2.传递过程兴奋到达突触前膜所在的神经元的轴突末梢→突触小泡向突触前膜移动并融合释放神经递质→神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近→神经递质与突触后膜上的受体结合→突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化→神经递质被降解或回收。

3.传递特点(1)特点:单向传递。

(2)原因⎩⎨⎧ ①神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中。

第三单元热的传递9.热传导1把金属勺放入热水中,露在外面的勺柄过一会也会变热,这是为什么?——热传导。

2.热是怎么在固体中传递的?怎样做才能观察到热的传递呢?实验:探究热在固体中的传递。

实验目的:探究热在固体中的传递。

方案一:实验准备:带铜棒的铁架台、凡士林、火柴、酒精灯。

实验步骤:(1).将火柴棒抹上少许凡士林,让其依次粘在铜棒上,保持间距一致。

(2).用酒精灯加热铜棒的一端,观察火柴棒掉落的顺序。

实验现象:加热过程中,会发现靠近酒精灯火焰的火柴先掉落,随后火柴按铜棒受热近端至远的顺序依次掉落。

实验结论:热可以沿着物体,从温度高的部分传到温度低的部分,这种传递热的方式叫作传导。

方案二实验准备:不锈钢杯子、温水。

实验步骤:往不锈钢杯子中倒入温水,用手摸一摸水杯的外壁,感受温度是否变化。

实验现象:将温水倒人不锈钢杯子中,水的热量传给了杯子。

因此,当我们用手摸不锈钢杯子外壁时会感到热。

实验结论热可以沿着物体,从温度高的物体传到温度低的另一个物体,这种传递热的方式叫作传导。

方案三:实验准备蜡烛、杯子、试管夹、铝片。

实验步骤:给铝片均匀地涂上蜡油,铝片的一端用试管夹夹住,另一端用酒精灯加热。

一分钟后,观察铝片上蜡油产生的现象。

实验现象加热过程中,会发现铝片上加热部位的蜡油先熔化,然后逐渐向外扩散。

实验结论:热可以沿着物体从温度高的部分传到温度低的部分,这种传递热的方式叫作传导。

3.热是一种能量,可以沿着物体从温度高的部分传到温度低的部分,这种传递热的方式叫作传导。

(热传导发生需要两个必要条件:①相互接触;②有温度差)4热传导在生活中的应用——①用平底锅煎鸡蛋②用电饼铛做饼(披萨)③抱热水袋取暖;④用铁锅做饭……都主要用了热传导(用铁锅做饭主要考虑到铁锅的热传导的能力强。

锅把是木头或橡胶的,因为这些材料的热传导的能力弱。

)***热传导物体或系统内的温度差,是热传导的必要条体。

或者说,只要介质内或者介质之间存在温度差,就一定会发生传热。

《热传导》讲义一、热传导的基本概念热传导,简单来说,就是由于温度差引起的热能传递现象。

当物体的不同部分存在温度差异时,热能就会从高温部分向低温部分转移。

这是自然界中一种常见且重要的热传递方式。

想象一下,在寒冷的冬天,我们握住一杯热咖啡。

手会逐渐感到温暖,这就是热传导在起作用。

热咖啡的热能通过杯子传递到我们的手上,使得手的温度升高。

二、热传导的基本原理热传导的发生基于热力学的基本原理。

热总是从高温区域向低温区域流动,以达到热力学平衡状态。

在微观层面上,热传导是通过分子或原子的热运动和相互碰撞来实现的。

当物体的一部分分子具有较高的能量(即温度较高)时,它们会与邻近温度较低的分子发生碰撞和能量交换。

这样,热能就逐渐从高温区域传递到低温区域。

热传导的速率取决于多个因素,其中最重要的是物体的导热系数、温度差以及物体的几何形状和尺寸。

导热系数是衡量物质导热能力的一个重要参数。

不同的物质具有不同的导热系数。

例如,金属通常具有较高的导热系数,所以它们能够迅速传导热量;而空气、塑料等物质的导热系数较低,热传导的速度相对较慢。

三、热传导的数学表达式为了定量描述热传导现象,科学家们推导出了热传导的数学表达式——傅里叶定律。

傅里叶定律指出:在单位时间内通过垂直于热流方向的单位面积的热量,与温度梯度成正比,其比例系数就是导热系数。

数学表达式为:Q = kA(dT/dx)其中,Q 表示热流量(单位时间内传递的热量),k 是导热系数,A 是传热面积,dT/dx 是温度梯度(温度在空间上的变化率)。

这个定律为我们计算热传导过程中的热量传递提供了重要的理论依据。

四、常见材料的热传导性能在实际生活和工程应用中,了解不同材料的热传导性能是非常重要的。

金属材料,如铜、铝、银等,具有良好的导热性能。

这使得它们在需要高效传热的场合,如散热器、热交换器等中得到广泛应用。

非金属材料的导热性能则差异较大。

例如,陶瓷材料一般具有较低的导热系数,而一些特殊的合成材料,如石墨,却具有较好的导热性。

《神经冲动的产生和传导》讲义一、神经冲动的概念在我们的神经系统中,信息的传递是以一种被称为神经冲动的方式进行的。

简单来说,神经冲动就是神经细胞(神经元)所产生和传递的电信号。

想象一下我们的神经系统就像一个复杂的通信网络,而神经冲动则是在这个网络中飞速传递的“消息”。

这些“消息”让我们能够感知外界的刺激、思考问题、做出反应以及完成各种生理活动。

二、神经冲动的产生要理解神经冲动的产生,首先得了解神经元的结构。

神经元由细胞体、树突和轴突组成。

细胞体就像是神经元的“总部”,负责处理和整合各种信息。

树突则像神经元的“耳朵”,负责接收来自其他神经元的信号。

而轴突则像是神经元的“输出管道”,负责将神经冲动传递出去。

当神经元处于静息状态时,细胞膜内外存在着一定的电位差,这种电位差被称为静息电位。

通常情况下,细胞膜内的电位比膜外低,大约为-70 毫伏。

那么,神经冲动是怎么产生的呢?这就涉及到细胞膜的通透性改变。

当神经元受到刺激时,细胞膜上的离子通道会打开,使得钠离子迅速内流。

由于钠离子带正电荷,它的内流会导致细胞膜内的电位迅速升高,从原来的-70 毫伏变为+30 毫伏左右。

这个过程被称为去极化。

当膜电位达到一定阈值时,就会引发神经冲动的产生。

一旦神经冲动产生,钠离子通道会迅速关闭,而钾离子通道会打开,使得钾离子外流,从而使细胞膜电位迅速恢复到静息电位,这个过程被称为复极化。

三、神经冲动的传导神经冲动产生后,就需要沿着神经元进行传导。

神经冲动在神经元内部的传导是通过局部电流来实现的。

当某个部位发生去极化时,该部位与相邻的未兴奋部位之间就会出现电位差,从而产生局部电流。

局部电流会使得未兴奋部位的细胞膜去极化,进而引发新的神经冲动。

这样,神经冲动就像波浪一样沿着神经元向前传导。

在无髓鞘神经纤维中,神经冲动的传导速度相对较慢。

而在有髓鞘神经纤维中,由于髓鞘的存在,神经冲动的传导方式发生了改变。

髓鞘就像是给神经纤维穿上了一层绝缘的“外衣”,在髓鞘之间有称为郎飞结的部位,离子通道比较集中。

正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)

上医学教育网做成功医学人

心脏传导阻滞--临床执业医师考试辅导《心血管系统》第二单元第四节讲义2

心律失常

第四节心脏传导阻滞

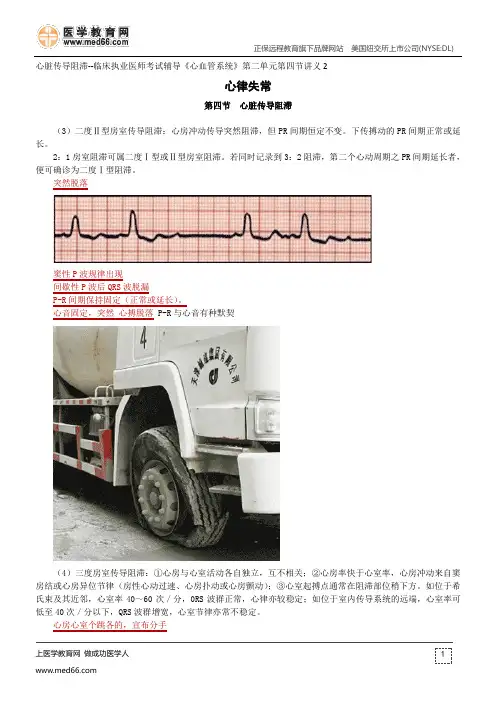

(3)二度Ⅱ型房室传导阻滞:心房冲动传导突然阻滞,但PR间期恒定不变。

下传搏动的PR间期正常或延长。

2:1房室阻滞可属二度Ⅰ型或Ⅱ型房室阻滞。

若同时记录到3:2阻滞,第二个心动周期之PR间期延长者,便可确诊为二度Ⅰ型阻滞。

突然脱落

窦性P波规律出现

间歇性P波后QRS波脱漏

P-R间期保持固定(正常或延长)。

心音固定,突然

心搏脱落 P-R与心音有种默契

(4)三度房室传导阻滞:①心房与心室活动各自独立,互不相关;②心房率快于心室率,心房冲动来自窦房结或心房异位节律(房性心动过速、心房扑动或心房颤动);③心室起搏点通常在阻滞部位稍下方。

如位于希氏束及其近邻,心室率40~60次/分,0RS波群正常,心律亦较稳定;如位于室内传导系统的远端,心室率可低至40次/分以下,QRS波群增宽,心室节律亦常不稳定。

心房心室个跳各的,宣布分手。

考点22兴奋的产生、传导和传递1.兴奋产生的机制及传导1产生机制2兴奋的传导①形式:电信号局部电流、神经冲动。

②方向:膜外与局部电流的方向相反,膜内则相同。

③特点:可双向传导在机体内反射弧中只单向传导。

2.兴奋在神经元间传递的过程及5点提醒1递质可分为兴奋性递质和抑制性递质如多巴胺,后者可以使负离子如Cl-进入突触后膜,从而强化“外正内负”的局面。

同一神经元的末梢只能释放一种神经递质,或者是兴奋性的,或者是抑制性的。

2神经递质的释放过程体现的是生物膜的流动性;突触小泡的形成与高尔基体密切相关;突触间隙的液体是组织液;神经递质的释放方式是胞吐。

3突触间隙中神经递质的去向有三种:迅速地被酶分解、重吸收到突触小泡、扩散离开突触间隙。

4突触前膜处发生的信号转变是电信号→化学信号;突触后膜处的信号转变是化学信号→电信号。

5兴奋经突触的传递过程体现了细胞膜具有控制物质进出细胞和进行细胞间的信息交流两种功能。

3.“两看法”判断电流计指针偏转问题1看电流计两极连接的位置①甲图:灵敏电流计一极与神经纤维膜外侧连接,另一极与膜内侧连接,刺激后观察到两次方向相同的偏转。

②乙图将神经电位测量仪的A、B电极均置于膜外,在箭头处施加适宜刺激,测得电位差变化曲线如图丙所示:Ⅰab 段——兴奋传至A电极时,膜外电位由正电位逐渐变为负电位,而B电极处仍为正电位。

Ⅱbc段——兴奋传至AB两电极之间。

Ⅲcd段——兴奋传至B电极时,膜外电位由正电位逐渐变为负电位,而A电位处恢复为正电位。

2看刺激能不能同时到达电流计两极①若电极两处同时兴奋,则电流计指针不偏转,如刺激丁图中的c点。

②若电极两处先后兴奋,则电流计指针发生两次方向相反的偏转,如刺激丁图中的a点和戊图中的b点。

③若两电极只有一处兴奋,则电流计指针发生一次偏转,如刺激戊图中的c点。

4.兴奋在神经纤维上的传导及在神经元之间的传递实验探究1兴奋在神经纤维上传导的探究方法设计:电刺激图中甲处,观察A的变化,同时测量乙处的电位有无变化。

——教学资料参考参考范本——【高中教育】生物高考大一轮复习热点题型十二膜电位的测定及兴奋传导与传递的相关实验探究讲义北师大版______年______月______日____________________部门一、兴奋传递中电流表指针的偏转问题图甲为研究神经细胞膜电位变化的实验装置,两个神经元以突触联系,并连有电表Ⅰ(电极分别在Q点细胞内外)、Ⅱ(电极分别在R、S的细胞外侧),给予P点适宜刺激后,电表Ⅰ测得电位变化如图乙所示,下列分析正确的是( )A.①→②电位变化对应于P→Q兴奋传导过程B.刺激S点,电表Ⅱ将发生两次方向不同的偏转C.刺激S点,电表Ⅱ记录到的电位变化波形与图乙基本相同D.刺激P点,电表Ⅱ的指针将发生两次反向偏转审题关键(1)①→②电位变化是因为发生钠离子内流导致产生动作电位,对应于Q点的兴奋。

(2)刺激S点,兴奋能先后传到S点和R点,所以电表Ⅱ将发生两次方向不同的偏转,会有两个方向不同的峰值,如下图所示:(3)由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,只能由突触前膜传到突触后膜,所以刺激P点,兴奋只能传到R点,所以电表Ⅱ的指针只能发生一次偏转。

答案B1.在神经纤维上的电流表偏转问题(1)刺激a点,b点先兴奋,d点后兴奋,电流表指针发生两次方向相反的偏转。

(2)刺激c点(bc=cd),b点和d点同时兴奋,电流表指针不发生偏转。

2.在神经元之间的电流表偏转问题(1)刺激b点(ab=bd),由于兴奋在突触间的传递速度小于在神经纤维上的传导速度,a点先兴奋,d点后兴奋,电流表指针发生两次方向相反的偏转。

(2)刺激c点,兴奋不能传至a点,a点不兴奋,d点可以兴奋,电流表指针只发生一次偏转。

1.将灵敏电表连接到神经纤维表面如图1,突触结构两端的表面如图2,每个电表两电极之间的距离都为L,当在图1的P点给予足够强度的刺激时,测得电位变化如图3。

若分别在图1和图2的a、b、c、d处给予足够强度的刺激(a点离左右两个电极的距离相等),测得的电位变化图正确的是( )A.a点对应图5B.b点对应图3C.c点对应图3D.d点对应图4答案D解析在a点给予足够强度的刺激,由于a点离左右两个电极的距离相等,所以没有电位变化,A项错误;在b点给予足够强度的刺激,电位发生两次变化,对应图5,B项错误;在c点给予足够强度的刺激,电位发生两次变化,c点和d点间有突触间隔,所以图3中间在横轴的时间要长一点,C项错误;在d点给予足够强度的刺激,由于兴奋在突触间的传递是单向的,所以电位只发生一次变化,对应图4,D项正确。

知识点梳理及巩固一、电位测量与电流计指针偏转问题[核心精要]解答有关神经纤维上电位差变化曲线的试题,应从以下两点入手:(1)看电极与细胞膜的位置关系,确定曲线的起点①若两电极分别位于细胞膜两侧,则电位差不为0,曲线起于纵轴的正半轴或负半轴(如图1所示);②若两电极位于细胞膜同侧(都在内侧或都在外侧),则电位差为0,曲线起于横轴(如图2、3所示)。

(2)根据刺激位置分析曲线波动次数,图4中:①如果单独刺激a点、b点或d点,两个电流计均可以测到两次电位波动;②如果刺激c点(c点位于电流计甲两电极的中点),电流计甲测不到电位波动,电流计乙测到两次电位波动;③如果刺激e点,电流计甲测不到电位波动,电流计乙测到一次电位波动。

图1图2图3图4[对点训练]1.(2021·四川绵阳南山中学高二上期中)将电流计的两个电极分别放置在神经纤维外的a、c两点,c点所在部位的膜已损伤,其余部位均正常。

下图为刺激前后的膜电位变化,以下说法正确的是()A.神经纤维上损伤部位c点的膜外电位为正电位B.兴奋传到b点时电流计的指针将向右侧偏转C.兴奋的产生与细胞膜对K+的通透性增加有关D.结果表明兴奋在神经纤维上以化学信号的形式传导B[神经纤维未受刺激时,膜外(a、c两点)为正电位,指针应该不偏转,但从图中可以看出,神经纤维未受刺激时,指针向右侧偏转,说明c点为负电位,A错误;兴奋传到b点时,a和c两点均为初始状态,没有发生膜电位变化,所以指针应向右侧偏转,B正确;神经纤维受到刺激时,膜对Na+的通透性增加,Na+大量内流,产生兴奋,C错误;根据刺激前后电流计指针的偏转情况可推测兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,D错误。

]2.以枪乌贼的巨大神经纤维作为实验材料,测定其受刺激后的电位变化过程。

图中箭头表示电流方向,当在a、b两点中央刺激时,不会出现的过程是()甲乙丙丁A.甲、丁B.甲、丙C.乙、丙D.乙、丁C[神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是内负外正,当某一部位受刺激时,神经纤维膜对Na+通透性增加,Na+内流,使得刺激点处膜两侧的电位表现为内正外负,该部位与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成局部电流。