对比和反衬

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

对比是把互相矛盾对立的事物放在一起相互比较的一种修辞格。

对比可以截取两件不同的事物或同一事物的两个不同的方面,两相比较,使形象美丑显得更加鲜明,双方特点比得更加显著,正反道理说得天加深刻,矛盾问题揭得更加尖锐。

对比,从内容分,有两体对比、一体两面对比两种。

两体对比,就是把相反、相对的两种人物、两种事物放在一起,进行对照、比较。

①有的人活着他已经死了;有的人死了他还活着。

(臧克家《有的人》)②有缺点的战士终竟是战士,完美的苍蝇不过是苍蝇。

(鲁迅《战士和苍蝇》)这两例,是两种人物的对比。

例①,通过对照、比较,更显得鲁迅先生的伟大,反动统治者的渺小,更能湟起我们爱憎的感情。

例②,通过对照、比较,肯定、赞扬了坚持真理的革命战士,否定、斥责了诬蔑革命的反动奴才。

又如:③朱门酒肉臭,路有冻死骨。

(杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》)④一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。

半匹红绡一丈绫,系向牛头充分炭直。

(白居易《卖炭翁》)这两例,是两种事物的对比。

例③通过对比表达了诗人对统治者穷奢极欲的愤怒,对人民悲惨遭遇的同情;它使我们看到了封建社会尖锐的阶级矛盾、对立。

例④,“一车炭,千余斤”,说明物质之多,“半匹红绡一丈绫”,说明价值之少,两相比较,揭露了宫市的掠夺性质,表现了诗人对人民疾苦的同情。

两面对比,就是把一种事物的相反或相对的两面放在一起,进行对照、比较。

例如:①这些人,马克思主义是有的,自由主义也是有的:说的是马克思主义,行的是自由主义;对人是马克思主义;对己是自由主义。

②他把手放在小宝的“和尚头”上摩着,他的被穷苦弄麻了的老心里勃然又生出新的希望来了。

(茅盾《春蚕》)③我们的战士,对敌人这样狠,而对韩鲜人民是那样的爱,充满国际主义的深厚感情。

(魏巍《谁是最可爱的人》)④在担负主要领导责任的观点上说,如果我们党的一百个至二百个系统地而不是零碎地、实际地而不是空洞地学会了马克思列宁主义的同志,就会大大地提高我们党的战斗力量,…… (毛泽东中国共产党在民族战争中的地位))这些例子,例①非常具体地批评了自由主义者的两面性;例②用“老”心理以突出“新希望”;例③将志愿军战士两种截然相反的态度对举出来,赞美我们战士爱憎分明;例④“系统”与“零碎”、“实际”与“空洞”这些两相反对的概念对比着说,否定一面,肯定一面,使得观点更鲜明、意思更突出。

用对比和反衬写一篇作文

霓虹灯下的城市真热闹啊,就像白天一样亮堂。

你看那些行人,一个个都急匆匆的,脸上都带着些说不出来的情绪,好像是希望,

又好像是焦虑。

但在那公园的一角,有位老爷子就坐在长椅上,啥

也不干,就看着天,脸上那种淡定和从容,真的让人羡慕。

早上一去菜市场,简直就像进了大杂烩一样,摊主们叫卖的声

音一个比一个高,顾客们都在挑菜,看着这个也好,那个也新鲜。

但转过那个街角,进了书店,嘿,立马就安静了。

只能听到书页翻

动的声音和偶尔笔尖在纸上划过的声音,真的是另一个世界。

秋天的田野啊,那稻谷金黄金黄的,风一吹过来,就像海浪一

样翻滚。

农民们看着那些稻谷,笑得眼睛都眯成一条缝了,虽然累

得满头大汗,但心里肯定乐开了花。

可在城市里呢,那些白领们为

了工作,常常加班到深夜,看着都让人心疼,他们真的应该多出来

走走,感受一下大自然的美好。

哎呀,这雨来得真不是时候,突然之间就下大了。

路上的行人

都忙着找地方躲雨,车子也开得慢了。

但你看那边,有个环卫工人

还在那儿扫着地,雨水打在他身上他也不在乎。

真的挺佩服他的,虽然看着孤单,但也让人觉得这座城市有了温度。

反衬、对比和类比这三个艺术技法,是很多老师比较头疼的话题。

一些课文看看这个也像,看看那个也像。

例如部编新教材必修上册第14课,《故都的秋》第二段和倒数第二段,写的是南国之秋“色彩不浓,回味不永”的特点,以此表现故都的秋“十足的秋意”。

这是算对比,还是算反衬呢?又例如第10课《劝学》,全文以比喻说理,能不能算类比?反衬,一般认为是一种修辞手法,与正衬一起同属于衬托,而衬托则是与比喻拟人等同列的概念。

通常,衬托都是有主有次的,上文所举《故都的秋》就是一种反衬。

此说可见于倪宝元先生主编的《大学修辞》一书中。

麻烦在于,某个术语是否属于修辞手法,或一个手法用什么术语,在不同的修辞学专家的阐述中,是不一样的。

在姚殿芳、潘兆明所著《实用汉语修辞》中,就将衬托定名为“映衬”,从术语的涵义阐述来看,与我们今天所说的衬托是一个意思。

但在陈望道所著《修辞学发凡》中“映衬”却又有别的涵义,与姚、潘定义不同。

且陈书并无“衬托”这一术语。

语文教师如果简单机械地以陈说为准,就会产生衬托不是修辞手法的奇怪结论。

从上面这些阐述来看,语文教师在一线教学中,将反衬默认为是一种修辞手法还是比较稳妥的做法。

对比,到底算什么,就更加模糊。

我读过的一些修辞方面的著作,都不提对比;但《实用汉语修辞》则将之明确列为修辞手法;上海的华东师范大学出版社,曾经出版过一本面向高中生的《高中语文基本要求》,将对比列入表现手法,引发过一点小争议。

而当代权威工具书《汉语大词典》及较早一些的《辞海》则不作任何归类,只说“把两种不同的事物或情况互相比较”,给人的感觉是它并不是一个专门的术语。

我早年听到过一种说法:如果某种手法在文学作品和其他艺术作品(如雕塑、电影、绘画等)中都广泛存在,即可将之视为表现手法。

结合《汉语大词典》的笼统释义,似乎将之视作表现手法,也未必没有根据。

此外,一些修辞著作,虽然没有提“对比”这个术语,但是却有与对比意义相当的概念,例如《修辞学发凡》提了一个术语,叫作“对衬”。

作文中如何运用对比与反衬手法在作文写作中,巧妙运用对比与反衬手法,可以让文章更加生动形象、富有感染力,增强表达效果,使读者更容易理解和接受作者想要传达的观点和情感。

那么,如何在作文中有效地运用这两种手法呢?对比,简单来说,就是把两种不同的事物或同一事物的两个不同方面放在一起,相互比较。

通过对比,可以突出事物的特点,展现事物之间的差异。

比如,我们要描写一个人的勇敢,可以将他在面对危险时的果敢行动与其他人的惊慌失措进行对比,这样就能更鲜明地展现出这个人的勇敢品质。

对比手法在写作中的运用方式多种多样。

可以是人物之间的对比,像《红楼梦》中林黛玉的敏感细腻与薛宝钗的理智稳重形成鲜明对比,让读者对这两个角色的性格特点有了更深刻的认识;也可以是事物之间的对比,比如描写城市的繁华与乡村的宁静,让读者感受到两种环境截然不同的氛围;还可以是同一人物不同时期的对比,例如一个人年轻时的朝气蓬勃与年老时的暮气沉沉,反映出时间对人的影响。

在运用对比手法时,要注意对比的点要明确且具有代表性。

不能为了对比而对比,而是要通过对比来突出文章的主题和中心思想。

比如,我们要写一篇关于保护环境的文章,可以对比过去青山绿水的美好环境与现在环境污染严重的状况,从而引起人们对环境保护的重视。

反衬,则是用与主要事物相反或相异的事物作陪衬,从反面衬托主要事物。

它与对比有所不同,对比是两种事物并重,反衬是以宾衬主。

例如,“已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏”,用严寒环境反衬梅花的坚强不屈。

反衬手法常常能使主要事物的形象更加鲜明突出。

比如,要表现一个地方的寂静,可以通过描写偶尔传来的一声鸟鸣,以动衬静,反衬出这里的寂静程度;要突出一个人的坚强,可以通过描写周围人面对困难时的退缩和抱怨,来反衬他的坚定和勇敢。

在运用反衬手法时,要注意选择合适的陪衬事物,陪衬事物与主要事物之间要有紧密的联系,并且能够有效地突出主要事物的特点。

比如,写一个人的勤奋刻苦,可以通过描写其他人的偷懒和懈怠来反衬,但如果陪衬事物与主要事物之间的关联不大,就无法达到反衬的效果。

对比和反映的区别在文学作品中,对比和反映是两种常见的修辞手法,它们在表达和强调中起着重要的作用。

虽然它们有一些相似之处,但在实际运用中却存在着明显的区别。

本文将详细比较对比和反映的不同之处,以帮助读者更好地理解这两种修辞手法。

对比的定义和特点首先我们来看一下对比的定义和特点。

对比是通过将两个或多个事物进行对照来突出它们之间的差异或相似之处的修辞手法。

对比通常会将两个事物放在一起进行比较,以凸显它们之间的差异,并通过这种对照来加强表达的力度。

对比的作用在于让读者更容易理解作者想要表达的观点,同时也能够为文学作品增添戏剧性和张力。

反映的定义和特点接下来我们来看一下反映的定义和特点。

反映是一种通过对比的方式来凸显事物的特点或价值的修辞手法。

反映的作用在于让读者更加深入地理解事物的本质或意义,同时也能够为文学作品增添情感色彩和思想深度。

反映通常会将事物放在一个特定的背景之中进行对比,从而凸显事物的独特之处。

对比和反映的区别在上文中我们已经对对比和反映的定义和特点进行了比较,接下来我们将具体讨论对比和反映的区别。

1.对比侧重于比较事物之间的差异或相似之处,通过鲜明的对照来强调事物的不同;而反映则侧重于凸显事物的特点或价值,通过对比来深入挖掘事物的内涵。

2.对比通常是直接将两个事物放在一起进行比较,而反映则通常将事物放在一个特定的背景之中进行对比,从而达到更深层次的表达。

3.对比的作用在于强调事物之间的差异,从中产生冲突和张力;而反映的作用在于凸显事物的特点或价值,让读者更深入地理解事物的意义。

综上所述,对比和反映虽然有一些相似之处,但在实际运用中却存在着明显的区别。

对比侧重于比较事物之间的不同,通过鲜明的对照来强调事物的差异;而反映则侧重于凸显事物的特点或价值,通过对比来深入挖掘事物的内涵。

两种修辞手法在文学作品中都扮演着不可或缺的角色,它们共同构成了丰富多彩的文学世界。

作比较的修辞手法

比较修辞手法是指用来表现事物之间相互对比,以突出主题的修辞方法。

常见的比较修辞手法有比喻、对比、拟人、反衬、夸张等。

1、比喻:把不同的事物比作同一类的事物,以此来强调事物之间的相似之处。

例如:“我的心如此沉重,就像一块石头拖着走路。

”

2、对比:把不同的事物彼此放在一起,以此来强调它们之间的不同之处。

例如:“青春是一朵花,而沧桑是一枚硬币。

”

3、拟人:把事物比作人,以此来强调事物的特性。

例如:“这片大地就像一个慈祥的母亲,抚摸着我们的心灵。

”

4、反衬:把不同的事物彼此放在一起,以此来强调它们之间的相反之处。

例如:“死亡就像一个温柔的母亲,永远安抚着我们的心灵。

”

5、夸张:把事物的特性放大,以此来强调事物的重要性。

例如:“他的脸上洋溢着无穷的爱心,就像太阳一样灿烂。

”。

衬托、正衬、烘托、反衬、对比的联系和区别衬托,就是为使事物的特征突出,用另一些事物来陪衬或对照。

一种是正衬,一种是反衬。

李白在《梦游天姥吟留别》中的“半壁见海日,空中闻天鸡”就是正衬。

试想登上天姥山的半山腰,就能望见东海日出,听到天鸡的啼鸣,那么天姥山山峰必然高入云天,连接仙境,出“仙之人兮列如麻”的盛况也就在情理之中了。

又如“天台一万八千丈,对此欲倒东南倾”,极写天台山之高,但面对天姥山却像是要向东南倾倒下去,足见“天姥连天向天横”。

反衬的著名例子是王籍的诗句“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”。

正因为听上去觉得蝉叫声特别喧噪、鸟鸣声特别清亮,所以山林幽静至极,以闹衬静,静境深广。

衬托(无论是正衬还是反衬)的目的,或是为了突出所描述事物的特点,或是为了强调所要表达的思想、情感。

有色彩相衬:如“万绿丛中一点红”,“红”得特别鲜明浓烈;“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”,“亮”得格外夺目惊心。

有景物衬情:衬法有两种,衰景衬悲愁、美景衬欢乐是正衬,如“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月”、“枫叶荻花秋瑟瑟”,如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”;乐景衬哀情(或相反)是反衬,如杜甫诗“江碧鸟逾白,山青花欲燃。

今春看又过,何日是归年?”有人物相衬:如“耕者忘其犁,锄者忘其锄。

来归相怨怒,但坐观罗敷”(《陌上桑》),极言罗敷之美;“未免被人褒女笑,只教天子暂蒙尘”(李商隐《华清宫》),讽刺杨贵妃美色误国。

有动静相衬:如“明月松间照,清泉石上流”;“空山不见人,但闻人语响”;“万籁此俱寂,但余钟磬声”;“四千年来车马寂,古槐深巷暮蝉愁”(张籍《法雄寺东楼》)。

此外还有大小、多少、冷暖、远近、高低、明暗等等方面的映衬,在阅读赏析时也应注意。

烘托是在写作时常用的一种写作手法,是“衬托”中的正衬,原是我国传统画技之一,也称“烘云托月”。

一般是通过特定的环境气氛的描写,就是先从侧面描写以突出、显示或暗示事物对环境、环境对主题、环境对人物性格的表现作用。

作文中如何运用对比与反衬手法在写作中,对比与反衬是两种非常有效的表现手法,能够使文章更具感染力和表现力,让读者更容易理解作者想要表达的观点和情感。

那么,如何在作文中巧妙地运用这两种手法呢?对比,简单来说,就是把两种不同的事物或者同一事物的不同方面放在一起相互比较。

通过对比,可以更加鲜明地展现出事物的特点和差异。

比如说,我们要描写一个人的勇敢,可以将他在面对危险时的镇定自若与其他人的惊慌失措进行对比。

这样一来,这个人的勇敢就更加突出了。

对比的运用方式多种多样。

我们可以从时间的角度进行对比,比如描写一个城市的变化,过去的破旧与现在的繁华;也可以从空间的角度对比,比如描述不同地区的风俗习惯,南方的温婉与北方的豪放;还可以从人物的性格、品质、行为等方面进行对比,像善良的人与自私的人在面对同一问题时的不同选择。

再来说反衬。

反衬是用相反的、有差别的事物从反面衬托主要的事物。

与对比不同的是,反衬更强调通过反面的描写来突出正面的特点。

比如,在一个寂静的夜晚,几声犬吠显得格外响亮,这里用寂静反衬出犬吠声的突出;又比如,在寒风中,那些挺立的松树更加显得苍劲,这是以寒风的寒冷反衬松树的坚韧。

在作文中运用反衬手法时,需要注意选择合适的反衬元素。

这些元素要与主要描写的对象形成强烈的反差,从而达到突出主题的效果。

比如,要表现一个人的坚强,可以描写他在遭受巨大挫折时周围人的悲观和放弃,以此反衬出他的不屈不挠。

那么,如何才能在作文中恰到好处地运用对比与反衬手法呢?首先,要有明确的写作目的。

在运用这两种手法之前,要清楚自己想要通过对比或反衬来突出什么,是人物的性格、事物的特点,还是某种情感或观点。

只有目标明确,才能选择合适的对比或反衬对象,使手法的运用更有针对性。

其次,要善于观察和积累。

生活中充满了各种对比和反衬的素材,我们需要用心去观察,发现那些能够为我们写作所用的例子。

比如,在公园里看到年轻人的活力四射与老年人的悠闲宁静,在市场上看到商家的热情推销与顾客的谨慎挑选,这些都可以成为我们写作的素材。

对比与反衬的区别

反衬

所谓反衬,就是利用与主要形象相反、相异的次要形象,从反面衬托主要形象。

所说“写老实,以衬托孔明之乖巧”即是。

对比是把两个相对或相反的事物,或者一个事物的两个不同方面并举出来,相互比较的一种修辞方式。

对比的作用在于同时使好的显得更好,坏的显得更坏。

例如:有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。

为了突出主要事物,先描写与之有关的事物,作为陪衬烘托的修辞方法叫做衬托。

这种修辞方法案主要事物和衬托事物之间所呈现出来的关系不同,分为正衬和反衬两种。

衬托与对比的区别:

1 对比的两个事物的关系是并列的,不分主次;衬托可以明显的分出衬托事物和被衬托事物来,有主次、偏正之分。

2 对比常用于论述,衬托常用于描写。

对比,是两个事物相互比较而得出的结果,重在比较,从而让读者心目中有一个明显的差别衬托,则是一个事物衬托另一个事物,有正衬,反衬之说,有时候内含比较,但重在突出一方面特征。

1。

运用对比反衬手法的作文

朋友!今天咱来聊聊对比反衬这神奇的手法。

比如说,咱看那夏天的太阳,火辣辣地挂在天上,像个大火球,烤得人汗

流浃背,恨不得找个冰窖钻进去。

可一到冬天呢,那太阳就变得懒洋洋的,像

个没吃饱的孩子,有气无力,就算出来露个脸,也没法给咱带来多少温暖,让

人直盼着能有个大火炉抱在怀里。

这夏天和冬天的太阳一对比,是不是感觉特

别明显?

再说说咱上学的时候。

每次考试前,那教室里紧张得呀,掉根针都能听见,同学们一个个埋头苦读,眼睛都快粘在书本上了。

可一到体育课,那气氛瞬间

就变了,大家像脱缰的野马,欢蹦乱跳,笑声都能把屋顶掀翻。

这学习和玩耍

的场景一对比,反差够大吧?

还有啊,我家那只小猫。

白天的时候,它就像个睡神,趴在沙发上一动不动,任你怎么逗它,它都懒得搭理你。

可一到晚上,嘿!它就精神了,眼睛瞪

得像铜铃,满屋子上蹿下跳,抓老鼠、扑飞虫,那敏捷的身手,跟白天简直判

若两猫。

你瞧,通过这些对比反衬,是不是把事物的特点展现得更清楚、更生动啦?这对比反衬的手法就像一把神奇的钥匙,能打开我们观察世界的新大门,让我

们发现更多有趣的细节和不同。

怎么样,朋友,以后咱也多用用这手法,让咱的表达更精彩!。

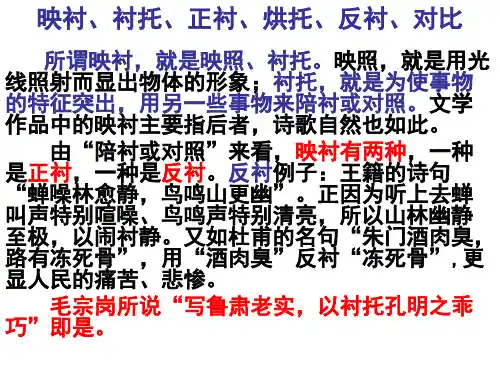

映衬、衬托、烘托、正衬、反衬、对比的异同(附“对比、衬托、烘托、渲染”的异同)新高考新问题2008-11-11 07235cc149a20100bac9映衬、衬托、正衬、烘托、反衬、对比的联系和区别(附“对比、衬托、烘托、渲染”的异同)所谓映衬,就是映照、衬托。

映照,就是用光线照射而显出物体的形象;衬托,就是为使事物的特征突出,用另一些事物来陪衬或对照。

文学作品中的映衬主要指后者,诗歌自然也如此。

由“陪衬或对照”来看,映衬有两种,一种是正衬,一种是反衬。

李白在《梦游天姥吟留别》中的“半壁见海日,空中闻天鸡”就是正衬。

试想登上天姥山的半山腰,就能望见东海日出,听到天鸡的啼鸣,那么天姥山山峰必然高入云天,连接仙境,出“仙之人兮列如麻”的盛况也就在情理之中了。

又如“天台一万八千丈,对此欲倒东南倾”,极写天台山之高,但面对天姥山却像是要向东南倾倒下去,足见“天姥连天向天横”。

反衬的著名例子是王籍的诗句“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”。

正因为听上去觉得蝉叫声特别喧噪、鸟鸣声特别清亮,所以山林幽静至极,以闹衬静,静境深广。

又如杜甫的名句“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,用“酒肉臭”反衬“冻死骨”,更显人民的痛苦、悲惨。

映衬(无论是正衬还是反衬)的目的,或是为了突出所描述事物的特点,或是为了强调所要表达的思想、情感。

映衬(衬托、烘托)有色彩相衬如“万绿丛中一点红”,“红”得特别鲜明浓烈;“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”,“亮”得格外夺目惊心。

有景物衬情衬法有两种,衰景衬悲愁、美景衬欢乐是正衬,如“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月”、“枫叶荻花秋瑟瑟”,如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”;乐景衬哀情(或相反)是反衬,如杜甫诗“江碧鸟逾白,山青花欲燃。

今春看又过,何日是归年?”有人物相衬如“耕者忘其犁,锄者忘其锄。

来归相怨怒,但坐观罗敷”(《陌上桑》),极言罗敷之美;“未免被人褒女笑,只教天子暂蒙尘”(李商隐《华清宫》),讽刺杨贵妃美色误国。

“对比”和“反衬”

在语文学习中,我们常常会接触到文章的表现手法。

“对比”和“反衬”就是其中的两个常用手法,有些同学经常把这两者混为一谈。

仔细分析,我们发现这两种手法各有各的用法和作用。

什么是“对比”?

当一件事物与其他事物有了差别时,就容易引起注意。

所谓对比,就是在作品中把两个相互对立的事物或同一事物相互矛盾的两方面并举出来的一种方法。

对比就是为了比出二者的不同点,这种方法适于突出形象特征,揭示形象意义,对于主题的表达也易产生犀利、深刻的效果。

对比的作用是能使语言色彩鲜明,事物的性质、特征等更加鲜明。

例如:光明与黑暗,美与丑,喜悦与悲痛的对比,之所以会引起人们深切的注意,就是因为它们的差异达到了截然对立的地步。

对比的作用在于同时使好的显得更好,坏的显得更坏。

如:有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。

这就是对比!

什么是“反衬”?

反衬是相对“正衬”而言的一种表达技巧。

在作品中为了使对某事物的描写更清楚、突出,而采用相反的、相对立的事物从旁陪补的方法。

反衬表现法的运用,主次是极为分明的。

反衬是为了将其中一者的某一特点体现得更突出。

应该把相反的艺术形象合写在一起,以次要的形象、陪衬的形象来衬托主要的形象,让主要形象更加鲜明突出、光彩照人。

原本映衬是为了突出主要事物,先描写与之有关联的事物,作为陪衬烘托的修辞方法。

这种修辞方法按照和衬托事物之间所呈现得出来的关系不同,分为正衬和反衬。

正衬:陪衬事物和主要事物朝着相同的方向变化。

用荒凉萧条的环境和气氛,衬托悲凉的心情。

反衬:陪衬事物和主要事物之间朝着相反的方向变化。

如鲁迅先生的《社戏》中用"但我还以为船慢"来反称"我"的急切的心情。

“反衬”与“对比”不同,对比的两个事物间的关系是并列的,结果是突出对比双方;反衬却可以明显地分出衬托的事物和被衬托的事物,突出被衬托的一方。

我们可以来看下面的例子:

“朱门酒肉臭,路有冻死骨”运用的是“对比”,而“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”则用了“反衬”来突出环境的幽静。

对比与反衬,是中学古诗鉴赏中两种常用的表现手法。

但笔者发现,学生在鉴赏诗歌的过程中常常将二者误用。

请看下面一道考试题:

阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

暮春归故山草堂

钱起

谷口春残黄鸟稀,辛夷花尽杏花飞。

始怜幽竹山窗下,不改清阴待我归。

你认为诗中“辛夷花尽杏花飞”一句的作用是什么?诗中幽竹的形象寄托了作者怎样的思想感情?请结合全诗简要赏析。

这道题中,第一问的正确答案是:用晚春时节的残花来反衬(衬托),突出幽竹清阴不改的形象。

要点是“反衬”(或“衬托”)。

但许多学生答成了正反对比。

误区在哪里呢?关键是学生未能搞清对比与反衬的区别。

对比与反衬,其相同点,都有正反两个方面的含义,它们之间是相互对应的。

但反衬在于两个方面有主次之分,一般正面为主,反面次之(衬托部分),具体可分为小衬大,动衬静,乐衬哀,喜衬悲,丑衬美,错误衬正确等,其中,前者为次,后者为主,以前者突出后者。

如上面试题第一问中可以看出,辛夷花尽,杏花飞落(再加第一句中的“黄鸟稀少”),其中的“尽”“飞”(“稀”)渲染出春光逝去、了无踪影的凋零空寂的气氛。

而此时的窗前幽

竹,正兀傲清劲,翠绿葱笼,摇曳多姿,迎接它久别归来的主人。

诗中的“怜”字即喜爱之意,诗人爱的就是幽竹的“不改清阴”。

诗中,作者正以春鸟、春花之“改”(次)——稀、尽、飞,反衬出翠竹的“不改”(主)。

那么怎样确定事物的主次两个方面呢?笔者认为,主要应根据诗歌确定的主旨、意境及作者的思想倾向来确定,从本试题第二问可看出,作者塑造幽竹形象的目的很明确,无非是托物言志,由翠竹的“不改清阴”,体现一种坚守自我的气节,而一个“怜”字,表达了对翠竹的“不改清阴”的深深赞美之情。

所以,确定翠竹为主,其它的物象(黄鸟、辛夷花、杏花)为次。

确定了事物的主次,对比与反衬自然也就区别开来了。

而对比虽是事物或情形的正反两个方面,但他们之间是平行并列的,是“平等”的,如李白诗《越中览古》“越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣。

宫女如花春满殿,只今惟有鹧鸪飞”。

诗中昔日的繁荣(前三句)和今日的冷落凄凉形成强烈的对比,对比当中,蕴含着诗人深沉的历史思考。

再如杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,从正反两个方面的强烈对比中,使人们深切地感受到腐朽黑暗的社会现实。

上述中的李、杜诗的物象,正反两个方面互相比较,不分主次,故而看成对比。

总之,在古诗鉴赏中,分清是反衬还是对比,首先是整体把握,然后从基本意象入手,具体分析这些意象是平行并列还是有主有次,这是区分对比与反衬的基本做法。