人音版六年级上册音乐《悠扬民歌》教案三篇

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:4

人音版六年级上册第二课悠扬民歌教案一. 教材分析《悠扬民歌》是人音版六年级上册第二课的教学内容。

本课通过学习民歌,让学生了解和感受中国民族音乐的魅力,培养他们对民族音乐的热爱。

教材中包含了五首民歌:《月亮月光光》、《小放牛》、《高山流水》、《赛马》和《脚夫调》。

这些歌曲风格各异,既有民间小调,又有山歌和劳动歌曲,能全面体现中国民族音乐的特色。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的音乐基础,对民族音乐有一定的了解。

他们在学习过程中能够积极参与,乐于探索。

但同时,部分学生可能对民歌的演唱技巧和情感表达还不够熟练,需要在教学中加以引导和培养。

三. 教学目标1.让学生了解和感受中国民族音乐的魅力,培养他们对民族音乐的热爱。

2.学会演唱五首民歌,掌握基本的民歌演唱技巧。

3.培养学生对音乐的鉴赏能力,提高他们的音乐素养。

四. 教学重难点1.民歌的演唱技巧,如气息控制、音准把握、情感表达等。

2.民歌的节奏和旋律特点,以及对应的演唱方法。

五. 教学方法1.示范法:教师演唱民歌,让学生跟随模仿。

2.讲解法:教师讲解民歌的特点和演唱技巧。

3.练习法:学生分组练习,教师个别指导。

4.互动法:学生之间相互交流学习心得,共同提高。

六. 教学准备1.教学课件:包括民歌的歌词、乐谱、图片等。

2.音响设备:播放民歌歌曲。

3.乐器:钢琴、吉他等,用于伴奏。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过播放一首具有代表性的民歌,如《月亮月光光》,引导学生进入学习状态。

简要介绍本课的学习内容,激发学生的兴趣。

2.呈现(10分钟)教师演唱五首民歌,让学生对歌曲有初步的了解。

同时,展示民歌的歌词和乐谱,让学生对歌曲的结构和旋律有所认识。

3.操练(15分钟)学生分组练习,教师个别指导。

重点关注学生的演唱技巧和情感表达,指导他们如何准确地把握歌曲的节奏和旋律。

4.巩固(10分钟)教师学生进行合唱,检验他们的学习效果。

对表现优秀的学生给予表扬,对有困难的学生给予鼓励和指导。

六年级音乐上册《悠扬民歌》精品教学教案一、教学目标1. 让学生了解和感受我国各地民歌的独特魅力,培养学生对民族音乐的热爱。

2. 通过学习民歌,提高学生的音乐审美能力、合作能力和创造力。

3. 引导学生掌握一定的民歌演唱技巧,增强学生的音乐表现力。

二、教学内容1. 民歌的基本概念及分类:劳动号子、山歌、小调等。

2. 各地具有代表性的民歌:如《茉莉花》、《康定情歌》、《月亮代表我的心》等。

3. 民歌演唱技巧:如气息控制、音准把握、情感表达等。

三、教学重点与难点1. 重点:让学生掌握民歌的基本知识和演唱技巧,培养学生的音乐素养。

2. 难点:气息控制、音准把握以及情感表达在民歌演唱中的应用。

四、教学方法1. 欣赏法:通过聆听、对比、分析不同地域、风格的民歌,使学生感受民歌的魅力。

2. 实践法:分组学习、合唱、独唱等形式,让学生亲身体验民歌演唱的乐趣。

3. 互动法:教师与学生、学生与学生之间的交流、讨论,提高学生的合作能力和创造力。

4. 启发法:引导学生主动探索、发现民歌的特点和演唱技巧,培养学生的独立思考能力。

五、教学步骤1. 导入:通过播放一首具有代表性的民歌,引发学生对民族音乐的兴趣。

2. 讲解:介绍民歌的基本概念、分类以及代表作品,使学生对民歌有一个全面的了解。

3. 实践:分组学习民歌,引导学生掌握基本的演唱技巧。

4. 展示:每组选择一首民歌进行表演,展示学习成果。

6. 作业:布置课后练习,让学生进一步巩固所学内容。

六、教学评价1. 采用学生自评、互评、教师评价等方式,对学生在民歌学习过程中的演唱技巧、合作能力、音乐素养等方面进行评价。

2. 关注学生在课堂上的参与程度、学习态度和进步幅度,给予积极鼓励和指导。

3. 定期举行民歌演唱会,让学生在舞台上展示自己的才艺,提高自信心和表演能力。

七、教学拓展1. 组织学生参观民间音乐表演,深入了解民歌的文化背景。

2. 邀请民间艺术家进行讲座和示范,让学生感受民族音乐的魅力。

第二单元: 悠扬民歌

1、单元教学目标:

2、能记住乐曲《小河淌水》的主题旋律, 用自己的语言

表达对乐曲与声乐曲的不同感受。

3、聆听乐曲《迪克西岛》, 感受乐曲悠然自得的情绪, 认

识并听辨出短笛的音色。

能用深情、饱满的声音背唱歌曲《妈妈格桑拉》, 并能以边唱边跳藏族舞蹈的形式, 表达自己祝福妈妈幸福之情。

能用欢快、活泼的声音演唱歌曲《赶圩归来阿里里》, 感受歌曲欢乐、喜悦的情绪, 并能与同伴多种形式表演。

单元教学重点:能用深情、饱满的声音背唱歌曲《妈妈格

桑拉》, 并能以边唱边跳藏族舞蹈的形式, 表达自己祝福

妈妈幸福之情。

单元教学难点: 1、用自己的语言表达对乐曲与声乐曲的不同感受。

2.认识并听辨出短笛的音色。

教具、学具使用: 电子琴、多媒体设备、教学光盘

课时安排: 三课时

第一课时: 学唱歌曲《妈妈格桑拉》, 旋律创编活动;

第二课时:聆听乐曲《小河淌水》, 学唱歌曲《赶圩归来阿里里》;

第三课时:聆听乐曲《迪克西岛》, 学吹竖笛曲《箫》。

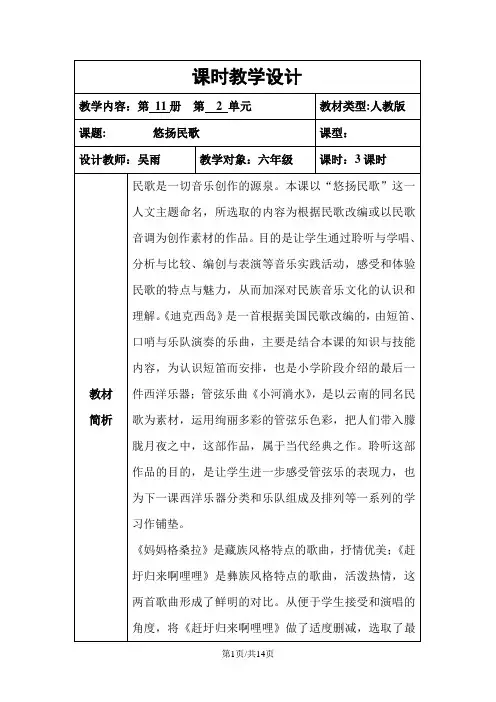

教学设计

教学设计

教学设计。

第二课《悠扬民歌》教案教学目标:1、能记住乐曲《小河淌水》的主题旋律,用自己的语言表达对乐曲与声乐曲的不同感受。

2、聆听乐曲《迪克西岛》,感受乐曲悠然自得的情绪,认识并听辨出短笛的音色。

3、能用深情、饱满的声音背唱歌曲《妈妈格桑拉》,并能以边唱边跳藏族舞蹈的形式,表达自己祝福妈妈幸福之情。

4、能用欢快、活泼的声音演唱歌曲《赶圩归来阿里里》,感受歌曲欢乐、喜悦的情绪,并能与同伴多种形式表演。

教学重点:能用深情、饱满的声音背唱歌曲《妈妈格桑拉》,并能以边唱边跳藏族舞蹈的形式,表达自己祝福妈妈幸福之情。

教学难点:1、用自己的语言表达对乐曲与声乐曲的不同感受。

2、认识并听辨出短笛的音色。

教学使用:电子琴、多媒体设备课时安排:三课时第一课《妈妈格桑拉》教学目标:1、能用深情、饱满的声音背唱歌曲《妈妈格桑拉》,并能以边唱边跳藏族舞蹈的形式,表达自己祝福妈妈幸福之情。

2、培养学生创编能力和合作意识。

教学重点:能用深情、饱满的声音背唱歌曲《妈妈格桑拉》。

教学难点:旋律创编教学准备:电子琴、多媒体设备、教学过程一、创设情景,激发情感。

1、师生问好。

2、师:上新课之前我们一起来回忆一首儿歌,先一起听一听,唱一唱。

(播放《世上只有妈妈好》动画)师:大家唱得真好,老师也被歌声感染了,妈妈含辛茹苦地养育了我们,为了我们的健康成长,妈妈付出了很多。

你们爱你们的妈妈吗?(爱)今天,让我们一起去听听藏族小朋友唱给妈妈的歌-《妈妈格桑拉》边听边思考这首歌曲表达了什么样的情感!二、新歌教学,体验情感1、欣赏歌曲《妈妈格桑拉》这首歌的情绪怎样的?(优美,深情)师:你们知道“妈妈格桑拉”是什么意思吗?生:“格桑拉”是一句藏语,格桑是妈妈的名字,拉表示对妈妈的尊敬。

2、教师范唱师:这首歌曲好听吗?想不想听听老师给大家唱一唱?这次大家也要带着问题来听,听一听歌曲可以分为几个乐段?师:歌曲可以分为几个乐段?生:(两个乐段)师:第一乐段深情的叙述浓浓的母子情深,唱出对妈妈的依恋。

人音版六年级上册音乐《悠扬民歌》教案一、教学内容本节课选自人音版六年级上册音乐教材第三单元《悠扬民歌》。

教学内容包括:学习歌曲《茉莉花》、《小河淌水》,欣赏歌曲《康定情歌》。

通过学习,使学生了解我国不同地区的民歌风格特点,培养对我国民族音乐的热爱。

二、教学目标1. 让学生掌握歌曲《茉莉花》、《小河淌水》的旋律和歌词,提高学生的歌唱技巧。

2. 使学生了解我国不同地区的民歌特点,培养学生的音乐审美能力。

3. 激发学生对民族音乐的兴趣,增强民族自豪感。

三、教学难点与重点重点:歌曲《茉莉花》、《小河淌水》的旋律和歌词学习,以及民歌特点的分析。

难点:歌曲中的一些特殊节奏和音高的掌握,以及对不同地区民歌风格的理解。

四、教具与学具准备教具:钢琴、音响设备、多媒体课件、黑板。

学具:音乐教材、笔、纸。

五、教学过程1. 导入(5分钟)利用多媒体播放不同地区的民歌,引导学生关注民歌的风格特点,引出本节课的主题《悠扬民歌》。

2. 新课学习(10分钟)(1)学习歌曲《茉莉花》a. 教师演唱,学生跟唱。

b. 分析歌曲的旋律、节奏、歌词特点。

c. 学生分小组练习,教师指导。

(2)学习歌曲《小河淌水》a. 教师演示,学生学唱。

b. 分析歌曲的旋律、节奏、歌词特点。

c. 学生分小组练习,教师指导。

3. 欣赏与分析(10分钟)播放《康定情歌》,引导学生从旋律、节奏、歌词等方面分析歌曲的特点,了解康定地区的民歌风格。

4. 随堂练习(10分钟)学生分小组,选择一首自己喜欢的民歌进行演唱,要求注意歌曲的旋律、节奏、歌词特点。

六、板书设计1. 本节课的歌曲名称:《茉莉花》、《小河淌水》、《康定情歌》。

2. 歌曲的旋律、节奏、歌词特点。

3. 不同地区民歌风格简介。

七、作业设计1. 作业题目:选择一首自己喜欢的民歌,分析其旋律、节奏、歌词特点,并演唱给家人听。

2. 答案:略。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过学习不同地区的民歌,使学生了解了我国民族音乐的丰富多彩,培养了学生对民族音乐的热爱。

2悠扬民歌妈妈格桑啦教案小学音乐人音版六年级上册目标第一篇:2悠扬民歌妈妈格桑啦教案小学音乐人音版六年级上册目标2、悠扬民歌——妈妈格桑啦教案【教学目标】:1、通过学唱《妈妈格桑拉》,启发学生怀着对母亲的赞赏之情;2、积极参与活动《献给妈妈的爱》,并从中体验和表达对妈妈的深情。

新设计:本课程面对的是六年级的学生,学生拥有一定的生活阅历,有丰富的情感,鉴于此我设计了一连串活动,让学生能在活动中学习,在体验中感受亲情。

【学情分析】:本课程面对的是六年级的学生,学生拥有一定的生活阅历,有丰富的情感,鉴于此我设计了一个活动——《献给妈妈的爱》。

在方式方法上,通过看(看亲子图片)→感→(对母爱进行评价)→听(听范唱)→唱(学唱歌曲)→演(表演演唱)→写(感谢妈妈的话)几个教学环节,引导学生参与感受、表现、体验音乐,在活动中学习,在体验中感受亲情。

重点难点:通过歌曲的演唱、表演等形式表达对母亲的爱与感激,从而激发学生对亲情的珍爱。

【教学过程】5.1 【教学活动】【导入】组织教学1、学生听着《世上只有妈妈好》音乐走进教室,让学生感受浓浓的母爱。

2、师生问好。

【导入】情景引入1、欣赏亲情图片《深深的母子情》说一说:感受到了什么?2、板书课题——《妈妈格桑拉》【活动】学习歌曲《妈妈格桑拉》(一)感受歌曲1、初听歌曲《妈妈格桑拉》(欣赏音乐音乐视频),了解歌曲内容,感受歌曲的优美与深情。

2、在听录音范唱,加深对歌曲的理解,带学生用“la”音轻声跟唱旋律。

(二)学唱歌曲1、指导学生轻声的有感情的朗读歌词,体验歌曲的意境。

2、师教唱曲谱,然后再弹琴逐句教唱歌曲。

3、师生进行歌曲接唱,检查学生对歌曲的掌握情况。

4、对歌曲进行情感处理。

要求:小组讨论应该用怎样的情绪来演唱,才能更好的唱出对妈妈的热爱之情?5、师伴奏,师生一起带着对妈妈的爱与感激之情,亲切、深情的演唱全曲。

(三)表现歌曲1、师生合作,用舞蹈展现与妈妈的情。

2、学生齐唱,用歌声唱出对妈妈的爱。

让六年级学生爱上民歌——《悠扬民歌》精品教学教案民歌是中华民族的瑰宝,也是我国革命、抗战、社会主义建设时期的重要文化遗产。

作为一名中小学教育工作者,我们应该把传承和弘扬优秀的民族文化作为我们的重要工作之一。

而学生在接受民族文化教育的同时,也要让他们充分体验优美的民歌,真正感受到中华民族传统文化的独特魅力。

面对着学生的不同年龄层,不同学科要求等诸多因素,如何教育与引导学生去爱上民歌?今天我们要介绍的是一份《悠扬民歌》精品教学教案。

一、教学目标1.通过学习《悠扬民歌》精品教学教案,丰富学生的文化艺术素养;2.让学生了解我国优秀的民歌作品;3.培养学生对民歌的欣赏和演唱能力;4.引导学生发挥自己的创意和想象力,通过生动的角色扮演,实现情感的交流和沟通。

二、教学策略采用多种教学策略,课内课外相结合的方式,让学生通过多种形式接触民歌。

1.引入环节:通过播放优秀的民歌录音,课堂上让学生欣赏、评价、鉴赏,让学生进一步感受到民歌的悠扬之美,倾听民歌的本质。

2.导入环节:向学生介绍民歌的基本语汇,音乐元素等概念,让学生了解并掌握基本的民歌唱法。

3.正文环节:采用分组讨论、角色扮演等方式,让学生以小组形式分别准备一首民歌,包括歌曲的内容、唱法、表演形式等方面。

每一个小组先在分组讨论环节阐述自己的分析结果,再进行演绎。

4.总结环节:通过展示小组的成果,挖掘每个学生的兴趣和特长,加强学生对民歌语言结构、音乐元素的理解,更好的享受民歌的美。

三、教学过程1.引入环节民歌是中华民族的传统文化之一,浸润着中华民族的血脉和历史。

让我们一起认识一下令人感受到中华民族独特魅力的优秀民歌。

2.导入环节让我们来了解一下民歌的基本语汇和音乐元素。

任何歌曲的内容、唱法都离不开以下几个要素:(1)歌词:是民歌的灵魂,它包含了民族文化的独特内涵和情感寄托。

(2)旋律:民歌的旋律悠扬动人,富有中国特色。

(3)节奏:节奏是歌曲的节制,它决定了整首歌曲的速度和跳跃性,同时加强了歌曲的表现力。

六年级音乐上册《悠扬民歌》精品教学教案1.1 设计思路:本节课旨在让学生了解和感受中国民歌的魅力,通过学习民歌《悠扬民歌》,使学生对中国民歌的特点和魅力有更深入的了解。

1.2 教学理念:以学生为主体,注重引导学生主动探究、体验、实践,培养学生的音乐审美能力和创造力。

1.3 教学方法:采用讲解法、示范法、练习法、互动法等教学方法,引导学生感受、表现和创造音乐。

二、知识点讲解2.1 民歌的定义与分类:2.1.1 定义:民歌是民间口头传承的歌曲,具有地域性、时代性和集体性特点。

2.1.2 分类:按照地域分为北方民歌、南方民歌;按照体裁分为山歌、小调、劳动号子等。

2.1.3 特点:民歌具有简朴、生动、形象的特点,旋律优美、富有地方特色。

2.2 民歌的节奏与旋律:2.2.1 节奏:民歌的节奏多样,有自由节奏、固定节奏、变化节奏等。

2.2.2 旋律:民歌的旋律优美、流畅,富有特色。

2.2.3 结构:民歌的结构多为分节歌、对歌、联曲等。

2.3 民歌的演唱技巧:2.3.1 唱腔:民歌的唱腔丰富多样,有真声、假声、混合声等。

2.3.2 发声:民歌发声讲究气息、共鸣、咬字等。

2.3.3 情感表达:民歌演唱时要注重情感的投入,传达歌曲的意境和内涵。

三、教学内容3.1 学习民歌《悠扬民歌》:3.1.1 学唱《悠扬民歌》,掌握歌曲的旋律、节奏和唱腔。

3.1.2 分析《悠扬民歌》的结构、旋律特点和演唱技巧。

3.1.3 了解《悠扬民歌》背后的文化内涵和地域特色。

3.2 欣赏其他民歌:3.2.1 欣赏不同地域、体裁的民歌,感受民歌的多样性。

3.2.2 分析不同民歌的旋律、节奏、唱腔等特点。

3.2.3 讨论民歌在地域文化中的地位和作用。

四、教学目标4.1 知识与技能:学生能够熟练地唱出《悠扬民歌》,了解民歌的基本知识和演唱技巧。

4.2 过程与方法:通过欣赏、分析、实践等环节,培养学生对民歌的鉴赏能力和表现能力。

4.3 情感态度与价值观:使学生热爱民族音乐,增强民族自豪感,培养学生的音乐审美情趣。

六年级音乐上册《悠扬民歌》精品教学教案第一章:课程导入1.1 教学目标:让学生初步了解民歌的概念,知道民歌是我国民间音乐的瑰宝。

培养学生对民歌的兴趣和热爱。

1.2 教学内容:介绍民歌的定义、特点和分类。

欣赏几首具有代表性的民歌,如《茉莉花》、《康定情歌》等。

1.3 教学方法:采用讲解、示范、聆听、讨论等方式进行教学。

1.4 教学步骤:1.4.1 播放《茉莉花》,让学生初步感受民歌的美感。

1.4.2 讲解民歌的定义、特点和分类。

1.4.3 欣赏其他几首民歌,引导学生了解不同地区的民歌风格。

1.4.4 组织学生讨论,分享他们对民歌的感悟。

第二章:民歌基本知识2.1 教学目标:让学生掌握民歌的基本知识,如节奏、曲调等。

培养学生对民歌的欣赏能力。

2.2 教学内容:民歌的节奏、曲调、歌词特点。

分析几首具有代表性的民歌,深入了解其音乐特点。

2.3 教学方法:采用讲解、示范、聆听、分析等方式进行教学。

2.4 教学步骤:2.4.1 讲解民歌的节奏、曲调、歌词特点。

2.4.2 分析《茉莉花》等几首民歌,让学生深入了解其音乐特点。

2.4.3 引导学生进行民歌演唱练习,掌握民歌的基本演唱技巧。

第三章:民歌演唱技巧3.1 教学目标:让学生掌握民歌的基本演唱技巧,如气息控制、音准把握等。

培养学生的歌唱能力。

3.2 教学内容:民歌演唱技巧,如气息控制、音准把握、情感表达等。

练习几首具有代表性的民歌,提高学生的歌唱能力。

3.3 教学方法:采用讲解、示范、练习、演唱等方式进行教学。

3.4 教学步骤:3.4.1 讲解民歌演唱技巧,如气息控制、音准把握等。

3.4.2 示范演唱几首民歌,让学生跟随练习。

3.4.3 分组进行演唱练习,互相交流、指导。

3.4.4 组织学生进行演唱展示,评价他们的演唱水平。

第四章:民歌创作与改编4.1 教学目标:让学生了解民歌的创作与改编过程,激发他们的创作热情。

培养学生的创新能力和音乐素养。

4.2 教学内容:民歌的创作与改编方法,如旋律变化、歌词创新等。

六年级音乐上册《悠扬民歌》精品教学教案第一章:教学目标1.1 知识与技能:学生能够了解我国各地域的民歌特点,感受民歌的魅力,学会演唱一首具有代表性的民歌。

1.2 过程与方法:通过欣赏、学唱、分析等方法,培养学生对民歌的兴趣和爱好,提高学生的音乐审美能力。

1.3 情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、热爱民间音乐的情感,增强民族自豪感,弘扬民族文化。

第二章:教学内容2.1 教学曲目:《茉莉花》、《康定情歌》、《赛马》等具有代表性的民歌。

2.2 教学重点:学会演唱民歌,了解民歌的特点及地域差异。

2.3 教学难点:民歌的节奏、旋律特点,以及各地域民歌的风格差异。

第三章:教学过程3.1 导入:教师播放《茉莉花》歌曲,引导学生跟着哼唱,激发学生对民歌的兴趣。

3.2 新课教学:教师讲解民歌的定义、特点及地域差异,引导学生欣赏《康定情歌》、《赛马》等曲目。

3.3 学唱练习:教师带领学生学唱《茉莉花》,讲解歌曲的节奏、旋律,纠正学生的发音错误。

3.4 课堂小结:教师总结本节课的学习内容,强调民歌的特点及地域差异。

第四章:课后作业4.1 学生回家后,自行练习演唱《茉莉花》,巩固所学知识。

4.2 家长协助孩子了解其他地区的民歌,让孩子感受民歌的魅力。

第五章:教学评价5.1 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、学习态度、演唱水平等。

5.2 课后作业:检查学生回家后的练习情况,了解学生对民歌的掌握程度。

5.3 学期末考试:举行民歌演唱比赛,检验学生学习成果,提高学生的自信心和舞台表现力。

第六章:教学策略6.1 采用欣赏法:通过播放不同地区的民歌,让学生感受民歌的魅力,培养学生的音乐审美能力。

6.2 采用互动教学法:教师与学生互动,共同学唱、分析民歌,提高学生的参与度和积极性。

6.3 采用情境教学法:创设情境,让学生置身于民歌所描述的场景中,加深对民歌的理解和感受。

第七章:教学活动设计7.1 小组讨论:让学生分组讨论,分析各自所在地或熟悉地区的民歌特点,分享民歌文化。

悠扬民歌教案教案标题:悠扬民歌教案教学目标:1. 了解民歌的特点和发展背景;2. 欣赏和理解著名的悠扬民歌;3. 学唱一首经典的民歌,并了解其歌词和歌曲的意义;4. 培养学生对音乐的兴趣和审美能力。

教学内容:1. 民歌的定义和特点2. 著名的悠扬民歌欣赏3. 学唱民歌《茉莉花》教学步骤:引入活动:1. 利用音乐播放器播放一段悠扬的民歌音乐,让学生感受民歌的特点。

2. 引导学生回答以下问题:你们对民歌有什么了解?民歌有哪些特点?内容展开:3. 介绍民歌的定义和特点,并辅以实例让学生更好地理解。

4. 播放著名的悠扬民歌音乐,如《茉莉花》、《龙的传人》等,让学生欣赏并感受这些经典作品的魅力。

5. 分析歌词和歌曲的意义,引导学生思考民歌所表达的情感和主题。

学唱民歌:6. 向学生介绍要学唱的民歌《茉莉花》,先教授歌词的发音和意义。

7. 利用多媒体辅助教学,播放《茉莉花》的音频,让学生跟着唱。

8. 分组练习,让学生进行合唱,培养团队协作与音乐表演能力。

巩固与拓展:9. 分组进行民歌演唱比赛,让学生有机会展示自己的唱功和表演能力。

10. 提供更多民歌资源供学生自主欣赏和学唱,激发学生对民歌的兴趣和爱好。

评价与反思:11. 学生展示和演唱的评价,鼓励积极参与和努力表现的学生,并提出进一步完善的建议。

12. 教师总结本节课的教学效果,并进行教案的反思和改进。

教学资源:1. 音乐播放器和音频文件2. 多媒体设备和音频文件3. 《茉莉花》歌曲的歌词和音频文件4. 民歌的背景资料和图片教学辅助方式:1. 利用多媒体技术展示相关音频和视频素材。

2. 创设合唱和比赛的小组活动,培养团队合作与表演能力。

教学课时安排:本教案建议在两个45分钟的音乐课时内完成。

教学评价方式:1. 学生的课堂参与情况和合作表现;2. 学生的唱歌效果和表演能力;3. 学生对民歌的理解和对歌词意义的解读。

注:本教案仅供参考,教师可根据实际情况和学生的水平进行适当的调整和改进。

悠扬民歌教案教案标题:悠扬民歌教学目标:1. 了解民歌的定义和特点;2. 能够欣赏、理解和表演悠扬的民歌;3. 培养学生对传统文化的兴趣和热爱。

教学内容:1. 民歌的定义和特点;2. 悠扬民歌的欣赏和表演。

教学准备:1. 音乐播放设备;2. 悠扬民歌的音频或视频资源;3. 乐器(如吉他、古筝等)。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用音乐播放设备播放一段悠扬的民歌,引起学生的兴趣和注意力;2. 引导学生谈论他们对民歌的了解和印象。

二、概念讲解(10分钟)1. 介绍民歌的定义和特点,如歌词简单、旋律优美、表达真实情感等;2. 通过示范和讲解,教授学生如何欣赏和理解悠扬的民歌。

三、欣赏与分析(15分钟)1. 播放一段悠扬民歌的音频或视频,让学生仔细聆听;2. 引导学生分析民歌的歌词、旋律、节奏等要素,讨论其表达的情感和意义。

四、表演与练习(20分钟)1. 将学生分成小组,每组选择一首悠扬的民歌进行表演;2. 提供乐器,让学生尝试用乐器伴奏民歌;3. 指导学生在表演中注重情感的表达和节奏的掌握。

五、总结与展示(10分钟)1. 学生展示各小组的表演;2. 引导学生总结民歌的特点和表达方式;3. 结合学生的体验,讨论民歌对传统文化的重要性。

六、拓展活动(5分钟)1. 鼓励学生自主选择一首悠扬的民歌进行深入研究和表演;2. 提供相关资源和指导,帮助学生更好地理解和欣赏民歌。

教学评估:1. 观察学生在欣赏和分析民歌时的参与程度和表现;2. 评价学生在小组表演中的表达和演奏技巧;3. 收集学生的反馈意见,了解他们对本课的理解和收获。

教学延伸:1. 组织学生进行民歌创作活动,鼓励他们用自己的方式表达情感;2. 组织学生参观民歌演出或进行实地调研,加深对民歌的理解和认识。

教学反思:通过本节课的教学,学生能够了解民歌的定义和特点,欣赏和表演悠扬的民歌。

通过多种形式的教学活动,激发了学生对传统文化的兴趣和热爱。

但在教学过程中,可能需要更多的时间和资源来提供学生更多的民歌欣赏和表演机会。

人音版六年级上册音乐《悠扬民歌》教案三篇

迪克西岛

教学目标:

1、感受乐曲悠然自得的情绪,认识并听出短笛的单色。

2、学习竖笛的吹方法,培养学生学习竖笛的兴趣。

教学过程:

一、导入新课。

听乐曲《口哨与小狗》,边听边随着音乐的节拍做律动,并模拟吹着口哨与小狗散步情景。

二、新课教学。

1、初听乐曲《迪克西岛》片段,在律动自然导入乐曲的聆听,听后议一议:乐曲的情绪是怎样的,它与《口哨与小狗》在音色和情绪上有什么相同与不同。

2、再听乐曲第一部分,认识短笛,记住短笛的音色。

(1)乐曲除了有口哨吹奏外,你还听到什么乐器在演奏?

(2)出示短笛的图片或实物,认识短笛的形状、音色特点及演奏姿势。

(3)听辨乐曲中短笛和口哨的音色,并用动作表达。

3、完整聆听乐曲,听出第三部分是第一部分的重复。

4、教学生学吹竖笛。

三、全课小结。

1、师生共谈谈这节课的收获。

2、小组、师生、生生互评。

小河淌水

教学目标:

1、聆听三个《小河淌水》的不同版本片段,对比它们的异同点。

2、学会演唱《赶圩归来啊哩哩》。

教学过程:

一、导入新课。

全班齐唱《妈妈格桑拉》。

二、新课教学;1、聆听三个《小河淌水》的不同版本片段,对比它们;

2、简介云南民歌《小河淌水》,感受歌曲所表现的意;(1)教师简单介绍歌曲;(2)学生跟着音乐哼唱歌曲的第一乐句;

3、完整聆听乐曲,引导学生从音色与器乐的表现形式;(1)你听到乐曲有哪些乐器演奏?;(2)管弦乐队与钢琴演奏、人声演唱相比,你认为哪;

4、教师简单介绍管弦乐及作者;

5、再次完整聆听乐曲

二、新课教学。

1、聆听三个《小河淌水》的不同版本片段,对比它们的异同点。

2、简介云南民歌《小河淌水》,感受歌曲所表现的意境。

(1)教师简单介绍歌曲。

(2)学生跟着音乐哼唱歌曲的第一乐句。

由于单调高,注意保护嗓子,通过哼唱,加深对旋律的熟悉与记忆。

3、完整聆听乐曲,引导学生从音色与器乐的表现形式上谈谈对乐曲的

3。