中国历史文选讲解共30页

- 格式:ppt

- 大小:2.73 MB

- 文档页数:3

中国通史图文详解(电子版)

中国历史是中华文明从产生到现在的历史。

中国历史悠久,从夏朝算起有近4100年;从中国第一个统一的秦朝算起约有2240年。

神话传说中史前时期的炎黄二帝被尊奉为中华民族的人文始祖。

约公元前2070年,夏朝出现;商朝时出现了已知中国最早的成熟文字—甲骨文;西周时社会进一步发展,春秋战国时生产力提高,社会变革,思想百家争鸣。

公元前221年,秦始皇建立了中国历史上第一个统一的多民族专制主义中央集权封建国家—秦朝;西汉与东汉时进一步巩固和发展了大一统的局面,汉字基本定型。

三国两晋南北朝时期,中国进入分裂割据局面,多民族融合。

隋唐五代时期,经济繁荣、科技高速发展,文化影响广泛。

辽宋夏金元时期,多元文化碰撞交融,经济、科技发展到新的高度。

明朝时,经济取得发展,明末江南地区出现“资本主义萌芽”;清朝前期奠定了中国今天的疆域。

19世纪中期,鸦片战争后中国开始沦为半殖民地半封建社会。

1911年辛亥革命爆发,推翻了帝制,确立了共和政体,中华民国成立。

中华文明的直接源头有两个,就是黄河文明和长江文明。

中华文明主要是由这两种区域文明交流、融合、升华的果实。

有历史学者认为,在人类文明史中,“历史时代”的定义是从产生文字之后算起,之前的时期称之为“史前时代”。

中国的原始社会,起自大约170万年前的元谋人,原始社会经历了原始人群和氏族公社两个时期。

氏族公社又经历了母系氏族公社和父系氏族公社两个阶段。

部分资料目录:

本文资源版权属于原出版机构,本资源为电子载体,传播分享仅限于家庭使用与交流心得、参考和辅助购买决策,不得以任何理由在商业行为中使用!。

中国历史文选导读中国历史文选是一部全面、系统性的中国历史文献选编,汇集了多家学者、读者和研究者们在古代中国历史领域的精华智慧。

从河洛文明到唐宋时期,从明清时期到近现代,每个历史时期都有着丰富多彩的历史文献,在中国历史文选导读中都有其相应的表示。

河洛时期,有着我国最早期文明的盛行,其著名的文献《论语》是当时最古老的学问,是儒家学说的源头。

《论语》中记录了许多关于儒家和仁政的思想理念,深受当时读者的欢迎。

此外,还有《春秋》、《周易》等古籍,它们记载了河洛时期的政治、文化、社会、外交等情况。

随着时间的推移,在春秋战国时期,文献开始出现变化,许多著名的古书出现,比如《淮南子》、《孟子》等,它们都是最早探讨古代政治、文化和经济等领域的文献。

另外,还有《资治通鉴》、《吕氏春秋》等历史著作,系统性地梳理了当时发生的历史事件。

唐宋时期,古代中国开始出现新的文学形式,比如唐宋散文、诗歌、小说等,催生了许多大家名作。

《古诗三百首》、《史记》、《水浒传》、《西游记》都是当时的经典作品,它们将中国古代文化浓缩为最淳厚的形式,把古代读者带入一个神奇的文化世界。

明清时期,中国政治、经济、文化等方面得到了巨大的发展,也有许多杰出的文献出现。

《四库全书》是明朝最重要的书籍,它收录了许多重要的文献。

此外,也有《古文观止》、《醒世恒言》等散文集,以及《万历十五年》、《红楼梦》等小说,它们都是当时不可多得的古书。

近现代,中国文献出现了新的变化,文革期的著作如《毛泽东选集》、《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》等,记录了毛泽东时代政治文化的变迁,成为研究新中国历史的重要资料。

另外,还有现当代作家的著作,比如鲁迅的《呐喊》、高尔基的《安徒生童话集》、莫言的《蛙》等,它们都描述了一个个经典的故事,反映出社会的变迁。

总之,中国历史文选就是以记录中国历史文献为主要内容的文献,其中收录的文献有河洛、春秋战国、唐宋时期的古籍,也有明清时期的经典作品、文革期的重要文献、以及现当代作家的著作,形成了一部历史文献的全面述评。

中国历史文选讲义《中国历史文选》教学大纲(一)课程设置《中国历史文选》是高等院校历史系开设的一门工具性专业基础课。

不同专业方向,开设的课时数不等,一般在第一学年开设,共两个学期,每周4/3学时。

(二)目的要求《中国历史文选》课的开设目的主要是培养学生阅读和运用我国古代文献典籍的能力,同时也为进一步学习和研究中国历史奠定一个基础。

这就要求本课程在保证文选教学这一主体内容的前提下,辅之以相应的文献和读史常识,以加深学生对我国文献典籍的全面了解,并提高阅读能力,掌握历史研究的一般方法。

(1)要籍部分:要求学生了解文献典籍的发展概况,对每一部书要掌握作者简历、成书年代、史料来源、编纂体例、主要内容、史料价值、版本、注本以及相关参考书等。

(2)文选部分:通过各类典型历史文选的讲授,要求学生掌握较为系统的古汉语理性知识,能够阅读通用的古代文献典籍,并能具体感知各类文献典籍的体例、叙事、取材及编纂特点。

讲授以字、词、句为主,可适当串讲,但要防止以串代替字、词、句的落实,以培养学生举一反三的能力。

对于词汇,要求学生掌握1000左右的基本词汇,能够理解古汉语常用的本义、引申义、假借义,以及语法活用,其中200左右的重点词,要达到熟练的程度。

(三)教学原则方法(1)以唯物史观作指导,批判继承中国古代文化遗产,培养爱国主义思想。

(2)循序渐进教学。

(3)合理容量的多层次教学。

(4)强化实践教学。

(四)学时比例在一学年的教学中,要籍介绍可占总学时的30%,文章选讲是主体内容,占总学时的70%。

练习实践安排在课外进行,时间比例一般为教学时数的一比一。

绪论(一)历史与历史书籍何谓历史?一提起这个概念,我们马上会想到遥远的过去,不错,过去的一切都属于历史的范畴,但是为什么不把过去了一切称之为诸如“陈迹”、“往事”、“过去”,而用了这么一个专有名称呢?为了弄清这个问题,我们先从构成这个名词的每个字出发。

“史”,许慎在《说文解字》解释为“史,记事者也。

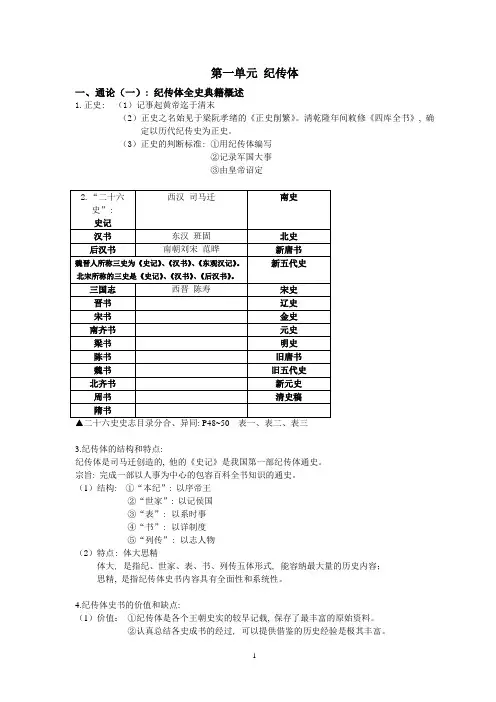

第一单元纪传体一、通论(一): 纪传体全史典籍概述1.正史: (1)记事起黄帝迄于清末(2)正史之名始见于梁阮孝绪的《正史削繁》。

清乾隆年间敕修《四库全书》, 确定以历代纪传史为正史。

(3)正史的判断标准: ①用纪传体编写②记录军国大事③由皇帝诏定3.纪传体的结构和特点:纪传体是司马迁创造的, 他的《史记》是我国第一部纪传体通史。

宗旨: 完成一部以人事为中心的包容百科全书知识的通史。

(1)结构: ①“本纪”: 以序帝王②“世家”: 以记侯国③“表”: 以系时事④“书”: 以详制度⑤“列传”: 以志人物(2)特点: 体大思精体大, 是指纪、世家、表、书、列传五体形式, 能容纳最大量的历史内容;思精, 是指纪传体史书内容具有全面性和系统性。

4.纪传体史书的价值和缺点:(1)价值:①纪传体是各个王朝史实的较早记载, 保存了最丰富的原始资料。

②认真总结各史成书的经过, 可以提供借鉴的历史经验是极其丰富。

③从编纂学的角度看, 纪传史的结构能容纳丰富的历史素材。

(2)缺点: ①记述人物活动以帝王将相为中心, 宣扬英雄史观。

②纪传史宣扬君权神授的天命史观, 为封建王朝制造合法的理论根据③纪传史制造所谓的“正统”的理论, 以巩固封建专制统治。

④因事立目, 褒贬人物, 以维护封建统治的等级秩序。

二、文章选讲【史记】作者(西汉)司马迁, 字子长。

《史记》原称《太史公书》, 又称《太史公记》。

鲁迅称《史记》为“史家之绝唱, 无韵之《离骚》”。

1.《秦始皇本纪》:(1)矫王玉玺及太后玺以发县卒及卫卒: 盗用(2)即令国中: 通令(3)车裂以徇, 灭其宗: 示众(4)及夺爵迁蜀四千余家, 家房陵:定居, 安家(5)相国吕不韦坐嫪毐免: 坐: 因某事而犯罪;免: 免职(6)齐人茅焦说秦王曰: 劝说(7)恐诸侯闻之, 由此倍秦也:通“背”, 违背。

(8)于是使斯下韩: 使…降服(9)韩王患之, 与韩非谋弱秦: 使…弱(10)臣但恐诸侯和从, 翕(xì)而出不意:但:只是;翕:迅速(11)此乃智伯、夫差、湣王之所以亡也: …的原因(12)不过亡三十金: 损失(13)得志易亲食人: 同“噬”, 伤害人。

中国通史解说摘要:1.中国历史的概述2.中国历史的分期3.中国历史的特点4.中国历史的重要事件和人物5.中国历史的意义和影响正文:中国通史解说中国历史悠久,源远流长,其发展脉络丰富多彩。

自古以来,中国历史可以分为若干个时期,每个时期都有其独特的特点和重要事件。

1.中国历史的概述中国历史起源于史前时期,历经了封建制度、帝国制度等阶段,最终进入了现代社会。

在这个过程中,中国形成了自己独特的文化、政治、经济体系,对人类文明做出了重要贡献。

2.中国历史的分期(1)史前时期:距今约5000 年前,中国开始出现早期文明,如仰韶文化、龙山文化等。

(2)封建时期:西周、东周(春秋、战国)、秦、汉、三国、两晋、南北朝等。

(3)帝国时期:隋、唐、五代十国、宋、辽、金、元、明、清等。

(4)现代时期:民国、中华人民共和国等。

3.中国历史的特点中国历史具有以下特点:悠久的历史、丰富的文化、统一的多民族国家、强大的政治和经济实力。

4.中国历史的重要事件和人物(1)重要事件:夏、商、西周的建立;春秋战国时期的诸子百家;秦朝的统一;汉武帝的开疆拓土;隋唐盛世;宋、辽、金、元的战争与和平;明朝的永乐盛世;清朝的康乾盛世等。

(2)重要人物:孔子、老子、孟子等古代思想家;秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖等伟大君主;诸葛亮、岳飞、文天祥等民族英雄;孙中山、毛泽东等现代伟人。

5.中国历史的意义和影响中国历史对人类文明的发展产生了深远的影响。

在科技、文化、艺术、哲学等方面,中国都取得了举世瞩目的成就。

同时,中国历史也为我们今天的生活和发展提供了宝贵的经验和教训。

一、刘知几在《史通》中表达了怎样的史学思想?他提出才、学、识为史才三长的著名理论,而三者中,犹注意史实,他强调史学家要有史德、要正直不阿。

二、杜佑《通典》在撰述体例上的特点。

《通典》是我国留存的第一部专记历代经济、政治、文化等典章制度沿革的专史,计二百卷,唐杜佑撰。

1、《通典》以《食货》为首,而食货又以《田制》为先。

把封建社会的经济结构,特别是历代土地关系的变革,放在历代典章制度的首要地位加以叙述,这是杜佑的首创。

2、《通典》对有史以来的赋役制度、官僚制度、封建礼乐、兵制、刑法、政治地理、对外关系等,都能每事以类相从、分门析目,原始叙终;对于历代制度的沿革废置,和当时统治阶级内部各种代表人物的议论得失,也无不备载。

三、仿照《通典》所编撰的典制体专书有哪些,列举3部。

宋代宋白的《续通典》、魏了翁的《国朝(宋)通典》、宋末元初的马端临的《文献通考》、宋郑樵《通志》中的“十二略”等。

四、《文献通考》在撰述体例上的特点。

1、凡叙事,则本之经史,而参之意历代会要,以及百家传记之书,信而有证者从之,乖异传疑者不录。

2、凡论事,则先取当时臣僚之奏疏,次及近代诸儒之评定,以致名流之燕谈,俾官之记录。

3、凡一话一言,可以定典故之得失,证史传之是非者,则采而录之。

4、其载诸史传之记录而可疑,稽诸先儒之论辩而为当者,研精勤思,悠然有得,则著己意,附其后焉。

五、比较《通典》与《通考》间的异同优劣。

1、异同:《通考》中的《田赋》等十九门,仿照《通典》成规,详加增补;但是《通考》分二十四门且作者又自创《经籍》《帝系》《封建》《象纬》《物异》五门,可《通典》只分八门。

2、二者优劣:《通考》不仅史料丰富,分类详细,体例多所创新,保存了大量史料;即在历史认识上,也颇有可取,而且从史料价值而言,则应该说《通考》超过了《通志》,而且超过了《通典》;《通典》记礼(特别是魏、晋、六朝议礼文字),多存古训,有益于治经;文章又简明扼要,首尾一贯。

《中国历史文选》下册教学资料《中国历史文选》下册19、史通20、大唐西域记21、三通(通典、通志、文献通考)22、通鉴续通鉴长编续通鉴23、通鉴纪事本末宋史纪事本末24、明实录25、明儒学案26、日知录27、读通鉴论28、读史方舆纪要29、文史通义30、潜研堂文集31、廿二史札记32、龚自珍全集33、海国图志34、中西纪事35、孔子改制考36、訄书37、新史学十九、《史通》【重点】刘知几对历史著作体裁的分类、评判及其意义。

【难点】刘知几对史著不同体裁的评判的优缺点。

【解题】《史通》是我国古代第一部史学理论专著,二十卷,唐刘知几撰。

《史通》分为内、外篇,各十卷。

内篇凡三十六,专门讨论历史编纂学,最后附以《自叙》。

其中《体统》、《纰缪》、《弘张》三篇,在宋修《新唐书》前已经亡佚。

外篇凡十三,叙述史籍源流,杂评古人得失,其中与内篇重出或相矛盾的,可能是作者成书前的读史札记。

虽谨严稍逊,而议论广泛,更能表现作者的史学观点。

刘知几曾提出才、学、识为史才三长的著名理论。

从这种认识出发,刘知几首先注意过去史论的体例得失。

《史通》把以往史体归纳为六家,又以编年、纪传为"正史"二体,其他为"杂著",并将"杂著"分为"偏纪"、"小录"等十流(《杂述》)。

其次,《史通》本着倡导实录直书的精神,揭示了过去史著如叙事烦芜、体例乖缪、史实无根、撰注不实、徇情曲笔、因习模拟等等弊端。

刘知几对史家把迷信和史实相混淆也力加反对,以为神仙鬼怪、图谶寓言、穿凿附会的记载都不宜入史。

最后,刘知几强调史书是严肃淳朴的作品,文史应该分途(《核才》)。

但是,在刘知几自负甚高的"史识"上,也烙下了深刻的封建印记。

《疑古》、《惑经》二篇虽有力地揭发了古史记载的虚妄,但也正表明了他对所谓篡夺叛逆等行为的愤懑;《采撰》、《载文》等篇虽力斥浮夸厚诬的记载,但也表明了他的史观更接近于唐代的儒家学说。

第1课统一中国的第一个皇帝秦始皇秦统一六国1.商鞅变法〔材料一〕卫鞅①亡②魏入秦,孝公以为相,封之于商,号曰商君。

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近。

法及太子,黥③劓④其傅⑤。

期年⑥之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

然刻深寡恩,特以强服之耳。

──《战国策·秦策一》【解读】《战国策》是一部记载战国史事和游士论辩、权谋的资料汇编,以国别区分,共三十三篇,计东周、西周各一篇,秦五篇,齐六篇,楚、赵、魏各四篇,韩、燕各三篇,宋、卫合为一篇,中山一篇。

原有《国策》、《国事》、《短长》、《事语》、《常书》、《修书》诸名,后经西汉刘向编次整理,因其内容多为战国游士策谋,故命为今名。

《秦策》共分五篇,《秦策一》居全书第三卷。

商鞅变法是秦国走向强盛的转折点,此段材料说明:①商鞅在秦国推行法治,公平无私。

②商鞅变法成效显著,使国内治安清明,国外诸侯畏惧。

③其缺陷是国内严刑峻法,苛刻少德治,国外以势压人,未能以德服之。

【注释】①卫鞅:公孙氏,名鞅。

战国时卫国人,故亦称卫鞅。

后来由于封地为商,又称商鞅、商君。

②亡:逃亡。

③黥(qíng):也叫“墨刑”,用刀刺刻犯人面额,再涂上墨。

④劓(yì):古代割掉鼻子的刑罚。

⑤傅:指太子的师傅。

⑥期(jī)年:一周年。

〔材料二〕善为国者,仓廪虽满,不偷①于农,国大、民众,不淫②于言,则民朴壹③。

民朴壹,则官爵不可巧而取也。

不可巧取,则奸不生。

──[战国]商鞅《商君书·农战》〔材料三〕故为国之数④,务在垦草⑤;用兵之道,务在壹赏。

私利塞于外⑥,则民务属于农;属于农,则朴;朴则畏令。

──[战国]商鞅《商君书·算地》〔材料四〕入使民属于农,出使民壹于战。

故圣人之治也,多禁以止能,任力以穷诈。

两者偏⑦用,则境内之民壹;壹则农,农则朴,朴则安居而恶出。

──[战国]商鞅《商君书·算地》【解读】《商君书》,又名《商君》、《商子》,战国时商鞅及其后学撰,是先秦法家的重要著作。