植物演化历史

- 格式:ppt

- 大小:901.50 KB

- 文档页数:47

生物演化的过程和原因在自然界中,生物演化是一种不断发生的过程,它涵盖着从生命诞生到今天的所有生物种类的历史,是生命演化的基础。

生物演化是一个复杂而多样的进程,它包括了各种因素和机制。

本文将探讨生物演化的过程和原因。

1. 生物演化的过程生物演化过程是一个十分长久的历史,大约在40亿年前的自然界中出现了最早的细胞,而这些细胞是生命演化的基石。

之后,一系列分子的运作和微观的变化,慢慢地引导着生命的演化进程,从矿物到植物,从植物到动物,从简单到复杂,从单细胞到多细胞,铺展出了一幅绚丽多彩的生命画卷。

生物演化的过程中存在着多个阶段,包括了遗传变异、自然选择、基因漂变等现象。

其中,遗传变异是指在大自然中,因为繁殖过程中的自然变异而产生出多种新的个体。

某些个体比其它个体具有更好的适应性和优势表现,便被自然选择机制所保存下来。

这些个体会继续遗传其独特的基因,以保证其后代的适应能力。

自然选择是一种先天倾向,通过人为方式对物种进行选择,让物种更适合特定环境和生存所需。

基因漂变是指由于亚群体发生随机操作,导致某些随机变异基因频率上升或下降,这样的过程称为基因漂变。

2. 生物演化的原因在生物演化的原因中,环境起着重要的作用。

环境改变可以引发适应性的变化,让生命体有更好的生存条件。

当环境改变时,适应环境变化的生物时自然选择。

这种适应是通过基因的遗传和变异而产生的,并且经过多代人的选择和繁殖,最终形成了新的进化形态。

此外,生物种群结构和亲缘关系的改变也会影响生物演化的进程,同种群内部激烈竞争、对群体多样性和整体规模的调整也会影响进化。

最关键的是,生物演化还受到地理和气候的影响。

不同地理环境的生物有不同的亲缘关系、生理特征和适应性策略。

气候的影响也非常重要,多样的温度和其他气候条件会促进或限制生物的繁殖和存活能力。

3. 生物演化与人类生物演化在人类历史上扮演了一个至关重要的角色。

人类身上的各种生理特征,包括头发、颜色、视力等,都是逐渐进化出来的。

试论蕨类植物的演化邓展拓王廷石平舟(西安科技大学地质与环境工程系地质0403 陕西西安 710054)摘要:古植物从低级到高级的演化,每一个阶段都代表了一个时代的特征。

从水生到陆生,从藻类,蕨类到被子植物,无不反映了这一特点。

本文主要对古蕨类的分类与生存环境,以及其在漫长的历史过程中的演化做了简单的分析。

关键词:蕨类植物演化分类植物是如何进化的,如何从低级到高级发展的,而现在的植物(以被子植物为主)又如何能统治世界。

从元古代的海生藻类、中期古生代的裸蕨植物、晚期古生代蕨类植物造林时代、中生代裸子植物时代到新生代被子植物时代。

植物都是从低级到高级不断演化的结果,而这个结果又是为什么。

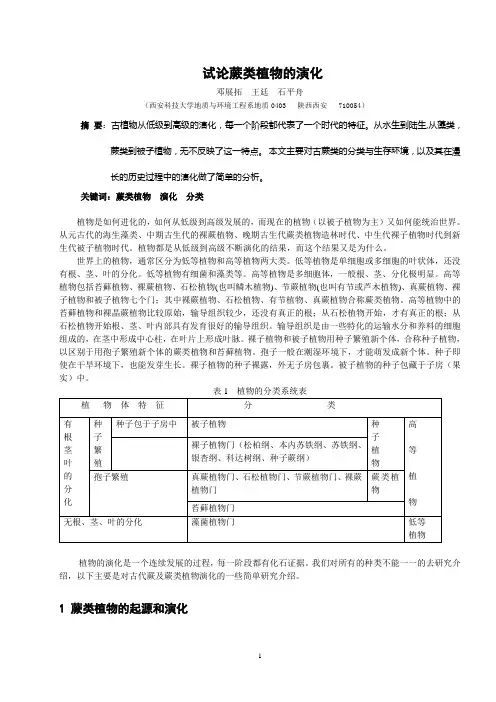

世界上的植物,通常区分为低等植物和高等植物两大类。

低等植物是单细胞或多细胞的叶状体,还没有根、茎、叶的分化。

低等植物有细菌和藻类等。

高等植物是多细胞体,一般根、茎、分化极明显。

高等植物包括苔藓植物、裸蕨植物、石松植物(也叫鳞木植物)、节蕨植物(也叫有节或芦木植物)、真蕨植物、裸子植物和被子植物七个门;其中裸蕨植物、石松植物、有节植物、真蕨植物合称蕨类植物。

高等植物中的苔藓植物和裸晶蕨植物比较原始,输导组织较少,还没有真正的根;从石松植物开始,才有真正的根;从石松植物开始根、茎、叶内部具有发育很好的输导组织。

输导组织是由一些特化的运输水分和养料的细胞组成的,在茎中形成中心柱,在叶片上形成叶脉。

裸子植物和被子植物用种子繁殖新个体,合称种子植物,以区别于用孢子繁殖新个体的蕨类植物和苔藓植物。

孢子一般在潮湿环境下,才能萌发成新个体。

种子即使在干旱环境下,也能发芽生长。

裸子植物的种子裸露,外无子房包裹。

被子植物的种子包藏于子房(果实)中。

表1 植物的分类系统表植物的演化是一个连续发展的过程,每一阶段都有化石证据。

我们对所有的种类不能一一的去研究介绍,以下主要是对古代蕨及蕨类植物演化的一些简单研究介绍。

1 蕨类植物的起源和演化蕨类植物的起源,根据已发现的古植物化石推断,一般认为:古代和现代生存的蕨类植物的共同祖先,都是距今4亿年前的古生代志留纪末期和下泥盆纪时出现的裸蕨植物。

关于植物的历史故事

很久以前,地球上没有任何植物,只有广阔的荒漠和无尽的海洋。

直到有一天,一种神秘的生命诞生了——那就是植物。

它们刚开始只是微不足道的小个体,远不如今天的大树和绚烂的

花朵那么引人注目。

但是,这些小小的植物非常勤奋,它们把阳光、

水和空气转化成了自己所需的养分,慢慢地扎下了根,并开始建立自

己的社区。

植物的社区一开始很简单,但随着时间的推移,越来越多的物种

加入其中,从草地到森林,从海滩到山脉,植物丰富了地球上的生态

系统,成为了地球上最重要的生物之一。

在人类的历史中,植物也发挥了极其重要的作用。

人类利用植物

来获得食物、药物、木材等各种资源,同时也种植了许多美丽的花卉,为我们的生活增添了不少色彩。

不仅如此,植物还对环境起到了至关重要的作用,它们在吸收二

氧化碳、产生氧气、减少土地侵蚀等方面功不可没。

总之,植物是地球上不可或缺的一部分,它们也将继续为我们的

生活和地球的健康做出贡献。

植物进化的历程最古老的植物藻类是所有植物中最古老的。

大多数藻类生活在水中。

它们的结构非常简单,每个可见的个体都没有根、茎、叶的区别━━是一个叶状体。

藻类的体形差异很大,如生活在海洋中的硅藻就非常小,它是浮游生物中的浮游植物,而海带属就是一群很大的海藻,这些褐色海藻可长达4米,而果囊马尾藻则可长达几十米。

藻也有不同形状:一些呈简单的线状(直线的或有分支的),另一些是扁平的形状或球形,并有凸凹不平的边缘。

按色素的颜色划分,藻可分为3类:绿藻、褐藻和红藻。

绿藻(如海莴苣和水绵)只有绿色色素━━叶绿素;褐藻(如墨角藻属植物)只有褐色和黄色色素;红藻则含有红色和蓝色色素。

藻类用色素来获得能源,它们的生长也需要水和光。

褐藻只能生长在海水中,绿藻和红藻也可以生长在淡水中。

有些藻类设法离开了水,如绿球藻属生活在树皮或潮湿的旧墙上。

藻类进行繁殖的方法多种多样,并且非常复杂。

一种长在岩石上的褐藻━━墨角藻就是一个典型的例子。

墨角藻可以是雄性或雌性的,或者同时既是雄性又是雌性的。

在一定时间,叶状体的边缘出现膨胀,包住用来生产繁殖细胞(或叫配子)的繁殖器官,而生产出来的繁殖细胞被释放到水中,在水中受精,即雄配子和雌配子融合,形成单个细胞━━受精卵,再由受精卵长成新的植物。

我国学者一般将藻类分为11门:蓝藻、红藻、隐藻、甲藻、金藻、黄藻、硅藻、褐藻、裸藻、绿藻、轮藻。

最早的陆地“生产者”美国古植物学家列塔里亚克在对宾夕法尼亚州晚奥陶纪古土壤进行分析研究时,发现了某些环节动物或节肢动物从地表进入土壤深处的足迹化石。

根据这些化石推测,供养这些陆生动物的陆生植物早在奥陶纪就已经出现了。

由于在这些古土壤中没有发现任何大植物化石和微古植物化石,只有重结晶的钙质管状微粒,列塔里亚克认为,这些微粒是某种藻类。

可见,在奥陶纪时,虽然陆地上还没有高等植物,但是却已经存在着陆生藻类植物;而且,陆生高等植物很可能就起源于这些陆生藻类的某些类群,而不是起源于逐渐迁往陆地的水生高等植物。

植物的进化过程:藻类→苔藓→蕨类→裸子植物→被子植物。

1、菌藻植物时代从35亿年前开始到4亿年前(志留纪晚期)近30亿年的时间,地球上的植物仅为原始的低等的菌类和藻类。

其中从35~15亿年间为细菌和蓝藻独霸的时期,常将这一时期称为细菌—蓝藻时代。

从15亿年前开始才出现了红藻、绿藻等真核藻类。

2、蕨类植物时代从4亿年前由一些绿藻演化出原始陆生维管植物,即裸蕨。

它们虽无真根,也无叶子,但体内已具维管组织,可以生活在陆地上。

在3亿多年前的泥盆纪早、中期它们经历了约3千万年的向陆地扩展的时间,并开始朝着适应各种陆生环境的方向发展分化,此时陆地上已初披绿装。

此外,苔藓植物也是在泥盆纪时出现的,但它们始终没能形成陆生植被的优势类群,只是植物界进化中的1个侧支。

裸蕨植物在泥盆纪末期已绝灭,代之而起的是由它们演化出来的各种蕨类植物;至二叠纪约1.6亿年的时间,它们成了当时陆生植被的主角。

许多高大乔木状的蕨类植物很繁盛,如鳞木、芦木、封印木等蕨类植物。

3、裸子植物时代从二叠纪至白垩纪早期,历时约1.4亿年。

许多蕨类植物由于不适应当时环境的变化,大都相继绝灭,陆生植被的主角则由裸子植物所取代。

最原始的裸子植物(原裸子植物)也是由裸蕨类演化出来的。

中生代为裸子植物最繁盛的时期,故称中生代为裸子植物时代。

4、被子植物时代它们是从白垩纪迅速发展起来的植物类群,并取代了裸子植物的优势地位。

直到现在,被子植物仍然是地球上种类最多、分布最广泛、适应性最强的优势类群。

纵观植物界的发生发展历程,可以看出整个植物界是通过遗传变异、自然选择(人类出现后还有人工选择)而不断地发生和发展的,并沿着从低级到高级、从简单到复杂、从无分化到有分化、从水生到陆生的规律演化。

新的种类在不断产生,不适应环境条件变化的种类不断死亡和绝灭,这条植物演化的长河将永不间断,永远不会终结。

生命来自于海洋早期的地球曾经被海洋覆盖,因此可以说所有的生命都来自于海洋。

植物进化学研究植物的进化历史和演化关系植物进化学是研究植物进化历史和演化关系的学科,通过对植物的形态、生理、生态和分子等方面的研究,揭示了植物在漫长的进化过程中的相关信息。

植物是地球上最早形成的生命群体之一,也是地球生态系统的重要组成部分,深入研究植物的进化历史和演化关系对于了解地球生命的起源和演化具有重要意义。

一、地植物进化历史的重要节点1.1 志留纪:地植物的起源志留纪是约4.61亿年前至4.54亿年前的一个地质时期,也是地植物出现的时期。

最早的地植物是一些类似藻类的原始植物,具有浸泡在水中的生活方式。

这些原始植物的出现对地表环境和生态系统产生了巨大影响,开始形成了陆地植被。

1.2 泥盆纪:绿色植物的演替泥盆纪是约3.58亿年前至2.97亿年前的一个地质时期,这个时期绿色植物的演替进入了一个新的阶段。

在泥盆纪,真正的陆地植物出现了,它们已经进化出了根、茎和叶等明显的器官。

这些陆地植物不仅能够在陆地上生长和繁殖,还能够通过细胞内的叶绿素进行光合作用,将阳光能转化为化学能。

1.3 白垩纪:被子植物的兴起白垩纪是距今约1.45亿年前至6.6亿年前的一个地质时期,这个时期被子植物开始兴起并逐渐成为主导地表植被的群体。

被子植物具有种子植物的特征,它们的种子包裹在果实中,有助于种子的传播和保护。

被子植物的出现对陆地植被的发展产生了巨大的推动作用,也为许多动物提供了丰富的食物资源。

二、植物的演化关系2.1 绿藻植物与陆地植物的关系绿藻植物是地球上最早的植物群体之一,它们具有光合作用的能力,能够将阳光能转化为化学能,并产生氧气。

陆地植物的出现被认为是从绿藻植物演化而来的,它们共享许多相似的基因和生理特征。

研究绿藻植物和陆地植物的关系,有助于揭示陆地植物的起源和进化过程。

2.2 被子植物的分类与亲缘关系被子植物是现代植物界中最为多样化和丰富的一群,包括了大部分的地表植被。

根据形态和分类学特征,被子植物被分为多个类群,如单子叶植物和双子叶植物等。

植物的植物学史与学科发展植物学是一门研究植物的科学,涵盖了植物的分类、形态、生理、生态、分布、进化和利用等各个方面。

在人类文明的发展过程中,植物一直扮演着重要的角色,而对植物的研究也从古至今得以延续和发展。

本文将围绕植物学的历史和学科发展进行探讨。

一、早期的植物学研究人类对植物的认知可以追溯到远古时期,最早的植物学研究可以追溯到古埃及和古代中国。

古埃及人在4300年前的墓葬中,就有描绘植物的壁画和浮雕。

古代中国的《神农本草经》记载了大量草药和中药植物,成为植物学早期研究的重要典籍。

二、古希腊时期的植物学古希腊时期的植物学研究有着重要的地位,其中最为著名的就是亚里士多德的植物分类学。

亚里士多德将植物分为草本植物和木本植物,并通过对植物的观察和比较,对植物进行分类。

他的分类法在植物学历史上具有重要意义,直到18世纪中叶卡尔·林奈提出现代植物分类学之前,一直被沿用着。

三、中世纪与文艺复兴时期的植物学发展中世纪的欧洲,植物学研究受到了宗教的限制,所以植物学的发展相对缓慢。

直到文艺复兴时期,随着人类对自然界的兴趣增加,植物学开始得到更多的重视。

当时的探险家和旅行家经过各种探险和航海活动,将许多来自其他地区的植物带回欧洲,为植物学的研究提供了更多的素材。

四、现代植物学的兴起18世纪是植物学史上一个重要的节点,卡尔·林奈提出了现代植物分类学的基本原则,并发表了《植物分类》一书。

他建立了多级分类体系,为植物学的发展奠定了基础。

同时,随着显微镜的发明和植物细胞的发现,细胞学开始成为植物学研究的重要分支。

19世纪末至20世纪初,植物生理学和植物生态学逐渐兴起,为植物学提供了新的发展方向。

五、现代植物学的研究领域随着科技的进步,植物学的研究领域变得日益广泛。

现代植物学可以分为形态学、解剖学、生理学、生态学、遗传学、分子生物学和生物化学等多个学科,在这些学科的研究中,植物的形态特征、代谢过程、生态适应以及基因调控等方面都得到了深入的探索。

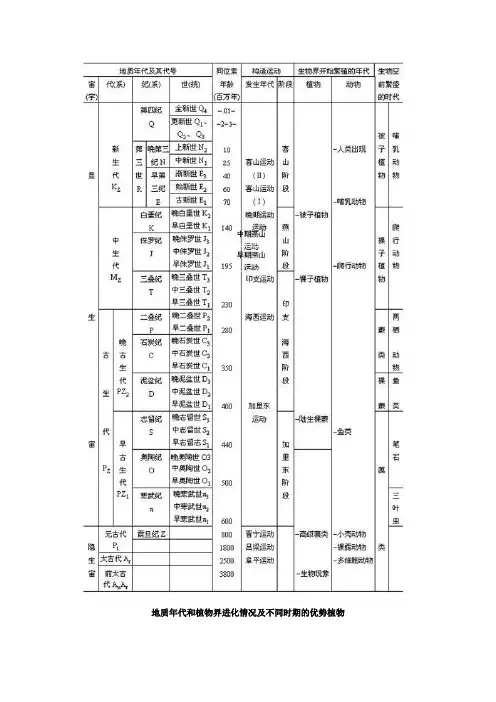

地质年代和植物界进化情况及不同时期的优势植物目前地球上约有50万种植物,它们的形态结构、营养方式和生活史类型各不相同,但从系统演化角度看,它们都是由早期简单原始的生物经过几十亿年的发展演化而逐步产生的,对这一漫长的演化历史,人们是通过古地质植物化石资料与现存种类的个体发育及不同类型的形态结构、生理生化、地理分布等方面进行对照比较、系统分析、加以概括,推测现存的和历史上曾经出现过的各类群植物间的系统演化关系,了解自然界植物种系发生过程及其演化规律(表10-2)。

植物从它生命活动中某一阶段(孢子、合子、种子)开始,经过形态、结构和生殖上一系列发育变化,然后再出现开始某一阶段的全过程称为个体发育。

个体发育的全过程也称为生活周期或生活史。

植物物种种族以及植物界的发展史,包括起源、演化、发展和衰亡的整个历史过程称为系统发育。

一、低等植物的发生和演化低等植物尤其是菌藻类植物是地球上最早出现的植物,从太古代晚期,经历整个元古代一直到早古生代志留纪都是菌藻植物发展和繁盛的时期,长达32亿年左右,几乎占了地球上生物界全部历史的4/5,说明植物界从低等发展到高等、从水生进化到陆生经历了漫长的岁月。

(一)细菌和蓝藻植物的发生和演化细菌和蓝藻是最原始的类群,它们都属于原核生物,细菌被分成古细菌和真细菌两类。

依据分子系统学的研究成果,目前多认为真细菌、古细菌和真核生物代表三条独立的进化主干;它们起源于一个共同的祖先,其中化能自养的极端嗜热的古细菌生活于热泉喷口附近的还原性环境中,其环境特点也正是地球早期典型的环境,因而这些细菌可能是古老生命的孑遗,如果生命是海相起源的话,这些原始生命应当类似今日的化能自养的古细菌,它们建立了地球上最早的微生物生态系统。

目前还有一些分子生物学证据表明,古细菌比真细菌更相似于真核生物,也就是说古细菌与真核生物在进化关系上较其他原核生物更为密切,因此也有人认为真核细胞有可能起源于古细菌。

但是,目前也有一些学者坚持认为古细菌是由真细菌演化而来的一类生物,它们只不过是在富含盐、酸或硫化物的特殊环境中,经过变异选择而生存下来的特殊类群。

我国植物学发展史略——植物分类学发展简史一、植物分类学的起源和发展植物分类学是研究植物的种属、分类、命名和演化等方面的科学。

它的起源可以追溯到古代,但真正系统地发展起来是在18世纪。

在我国,植物分类学的发展也有着悠久的历史,乃至我国古代已存在一定的植物分类知识。

在古代,植物分类学的起源可以追溯到古希腊、古罗马以及古印度。

其中,古希腊的亚里士多德和康那,以及古罗马的普林尼等人对植物进行了初步的分类和描述。

随着时代的发展,植物分类学逐渐开始系统地形成。

在18世纪,瑞典植物学家林奈创立了现代植物分类学的基本原理,奠定了植物分类学的基础。

二、植物分类学在我国的发展情况在我国,植物分类学的发展也有着独特的历史。

古代的《神农本草经》和《本草纲目》等著作,对植物进行了初步的分类和描述。

随着西方植物学知识的传入,我国的植物分类学逐渐开始与西方的植物分类学体系联系起来,取得了一定的发展。

我国的植物分类学发展至今已有数百年的历史。

在清朝时期,许多学者对我国的植物进行了广泛的采集和研究,积累了大量的植物分类学知识。

在近代,我国的植物分类学科研机构逐渐兴起,我国植物志和我国植物图鉴等著作开始陆续面世,为我国植物分类学的发展做出了积极的贡献。

三、对植物分类学未来发展的展望在当今社会,随着科学技术的不断进步,植物分类学也在不断发展。

随着分子生物学、基因组学等新技术的应用,植物分类学的研究方法也在不断更新。

未来,植物分类学将更加注重对植物的遗传演化和进化关系的研究,为人类认识植物世界、保护植物资源和开发利用植物资源提供更为精准的科学依据。

在我国,随着国家对生态环境保护和植物资源利用的重视,植物分类学的发展也将得到更大的支持。

随着我国植物资源调查和研究的不断深入,我国植物分类学在未来也将取得更为显著的成就。

总结:我国植物学发展史略中的植物分类学发展简史展现了我国植物学在这一领域的丰硕成果,植物分类学因其对植物世界的认识和利用具有重要意义。

树的发展史全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:树是地球上最古老和最伟大的生物之一,它们在地球上生长了亿万年,见证了地球的演变和生命的进化。

树的发展史可以追溯到远古时代,从海洋植物演变而来,在地球的各个角落生长繁盛。

在这篇文章中,我们将一起探索树木的发展史,了解这些伟大生物的成长历程。

树的起源可以追溯到距今4.5亿年前的泥盆纪,当时地球上还没有陆地植被,只有海洋中的一些原始植物。

这些原始植物逐渐演化出了具有木质结构的植物体,成为了这个时代的“树木”。

随着陆地的形成和气候的变迁,树木开始从水域向陆地生长,逐渐适应了陆地环境的生长条件。

在古代,树木主要分为裸子植物和被子植物两大类。

裸子植物包括杉、松、柏等,它们的种子裸露在树上,不被果实包裹。

被子植物则是种子包裹在果实内,如橡树、枫树等。

这些古老的树木种类逐渐演化并繁衍生息,形成了丰富多样的植物群落,为陆地生态系统的形成和完善做出了巨大贡献。

随着时间的推移,树木逐渐进化出了各种各样的形态和品种。

从高大挺拔的巨杉到矮小繁密的灌木,从常绿树种到落叶树种,树木在漫长的生长过程中不断适应环境的挑战,发展出了各种生存策略和生长方式。

一些树木甚至演化出了合作共生的方式,如共生真菌帮助树木吸收养分,使树木生长更加健康。

随着人类文明的发展和工业化的进程,树木遭受了空前的威胁,森林砍伐、土地开垦、环境污染等问题使得许多珍贵的树木品种面临灭绝的危险。

为了保护这些宝贵的资源,人类开始采取各种措施,推行森林保护、植树造林等环保行动,努力保护和恢复树木的自然生态系统,促进树木的健康生长和繁衍。

如今,随着科学技术的进步和环保意识的普及,人类对树木的保护和重视程度也越来越高。

森林成为了地球上最重要的生态系统之一,为维持地球生态平衡和气候稳定发挥着重要的作用。

人类也逐渐意识到树木对我们生存和发展的重要性,开始重视树木的栽培和保护工作,努力打造美丽的绿色家园。

在未来,我们需要继续加大对树木的保护和关注力度,促进树木的生长和发展。

与植物有关的古老历史事件

植物是地球上最古老的生命形式之一,其历史可以追溯到数十亿年前。

以下是与植物有关的一些古老历史事件。

1. 初期植物的出现:在地球历史的早期,约43亿年前的原始地球上,只有微生物存在。

植物从海洋中出现,最早的植物是海藻,它们生存在海洋中水中,最早可以追溯到32亿年前。

随着时间的推移,植物逐渐进化为陆生植物。

大约3亿年前,第一批陆生植物出现,并迅速发展。

2. 植物的第一次大灭绝:大约2.5亿年前的二叠纪末期,发生了一次大规模的灭绝事件,其中植物也受到了影响。

据说,当时有90%左右的陆生植物物种消失了。

这是地球历史上规模最大的灭绝事件之一。

3. 松柏树的盛行:在侏罗纪到白垩纪的时期,约2.7亿年到6千5百万年之间,松柏树属成为统治特征植物,它们占据了当时地球上大部分的陆地面积。

4. 视网膜花纹是其于恐龙和昆虫吸引及授粉的重要适应性特征:约1.3亿年前的白垩纪末期,在恐龙统治的时代里,视网膜花纹的出现对于植物生存和繁衍起到了至关重要的作用。

视网膜花纹的出现,可以吸引昆虫到植物上采蜜授粉,从而帮助植物进行繁殖。

5. 双子叶植物的演化:约6千万年前的白垩纪末期,双子叶植物的出现让整个植物界变得更加多样化,它们有两片叶子,这使得它们能够更好地适应自己的环境。

6. 种间间互惠共生:据研究发现,在古老的历史中,植物与其他生物之间就有着一种互惠共生的关系。

例如,蜜蜂和其他采蜜昆虫会收集植物的花粉和蜜,帮助植物传播花粉,并在授粉后得到蜜来补充能量。

总之,植物在地球历史的各个时期都扮演了重要的角色,同时也受到了许多灾难的影响,但它们始终保持着自己的繁衍生存。

拟南芥和番茄基因组的比较进化研究拟南芥和番茄是非常重要的模式植物,在生物学和遗传学研究中都扮演了重要的角色。

这两种植物的完整基因组序列已被测定,为研究它们的基因组和生态学进化提供了广泛的可能性。

本文就是要介绍这两种植物基因组的比较和它们的演化历史。

拟南芥(Arabidopsis thaliana)是一种广泛分布的小型草本植物,在世界范围内都可以找到。

拟南芥的大小和矮生态使它成为理想的模式植物。

因为它的遗传特性已被广泛研究过,所以现在已经具有了完整的基因组序列。

这些研究揭示了拟南芥分子生物学和生态学的深层次知识。

在拟南芥之外,番茄(Solanum lycopersicum)也成为了重要的模式植物之一。

番茄是第二大的蔬菜作物,与其他作物相比,番茄具有良好的遗传多样性和可塑性,这使得它成为了分子生物学和生物技术领域的热点研究对象。

正是因为这样的优势,番茄的基因组被广泛地研究,它的完整基因组序列也在2001年被测定出来。

比较拟南芥和番茄的基因组时,发现它们在进化上有很大的不同。

从染色体数量和大小开始,拟南芥总共有5条染色体,而番茄则有12条染色体。

而且在染色体的结构和形态上,拟南芥的染色体相对较小,也比番茄更均匀。

深入挖掘它们的演化历史,发现它们的共同祖先应该生活在3亿年前。

到了2.88亿年前,这个祖先植物开始经历一次基因组重组,使之分化成分别属于不同门的拟南芥和番茄。

在拟南芥和番茄的基因组中,还可以寻找到一些区别。

拟南芥的基因组中含有非常丰富的基因家族,包括代表性元件、反转录转座子、线性DNA和DNA元件。

同时,也发现拟南芥基因组中有大量的非编码RNA(non-coding RNA)。

此外,拟南芥基因组还有很多复杂的基因互作网络,这些网络控制着植物的生长和发育。

番茄的基因组则相对较为简单,除了MADS-box转录因子家族外,其它的基因家族相对较少,并且也没有大量的非编码RNA。

这表明,虽然这两种植物具有相似的生态特点,但它们具有不同的基因组特征。

裸子植物的起源与进化裸子植物在系统发育过程中,植物体的次生生长由微弱到强;茎干由不分枝到多分枝;孢子叶由散生到聚生成各式孢子叶球;大孢子叶逐渐特化;雄配子体由吸器发展为花粉管;雄配子由游动的、多纤毛精子,发展到无纤毛的精核;颈卵器由退化、简化发展到没有等等。

这一系列的发展变化都是和系统演化密切相关。

尤其是生殖器官的演化,使裸子植物有可能更完善地适应陆生生活条件,而达到较高的系统发育水平。

在二叠纪的早期,亚洲、欧洲和北美部分地区开始出现酷热、干旱的气候环境,许多在石炭纪繁盛一时的造煤植物,因不能适应自然环境的变化,而趋于衰落和绝灭。

而一群以种子繁殖的高等植物,即裸子植物,因适应当时自然环境的变化却得到了发展而繁荣兴旺,成为当时地球上植被的主角。

古生代的石炭纪、二叠纪是地球上蕨类植物、种子蕨和苛得狄植物(Cordaitinae)繁荣昌盛时期。

随着岁月的流逝,自石炭纪的中、晚期起,地球上由于气候和其他自然因素的影响,丛林中的面貌,即植被也在发生变化,逐渐形成了4个不同的植物群:分布在欧洲、北美洲大部地区的称为欧美植物群;发育在亚洲东部的就称为华夏植物群[大羽蕨(Gigantopteris)]。

欧美植物群和华夏植物群生长于气候湿热的条件,植被与今日的雨林、季雨林相似。

在亚洲北部季节明显、湿度高而温度较低的生境,分布着安加拉植物群(或称通古斯植物群、库兹涅茨克植物群)和在南半球各大洲和北半球南亚地区季节明显,湿度和温度变化显著的环境,分布着冈瓦纳植物群[舌蕨(Glossopteris)]。

在石炭纪和二叠纪之交,地球上自然环境开始发生了一系列的变化,华夏植物群和欧美植物群分布的地区先后出现了季节性的干旱,并逐渐增加着强度和幅度,严重地威胁着生长在湿润环境中的各种植物。

与此同时,大规模的地壳运动,使陆地上升,面积和相对高度迅速增加,大片的沼泽干涸或消失。

又随着海水的退却,滨海湿润而均匀的海洋性气候,也被严酷而多变的大陆性气候所代替,这些自然因素的变化,对于植物界的影响,更起了推波助澜的作用。