内分泌PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:2.73 MB

- 文档页数:2

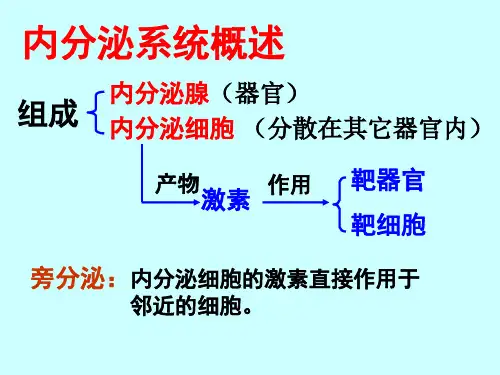

生理学第十篇内分泌和生殖第36章内分泌概论天津医科大学王卫国第36章内分泌概论第一节内分泌与内分泌系统◆内分泌的概念◆内分泌系统及其功能第二节激素◆激素的类型◆激素作用的特征◆激素对靶细胞的作用机制◆激素分泌的调节方式第一节内分泌与内分泌系统一、内分泌的概念◆内分泌内分泌(endocrine)是内分泌腺体(endocrine gland)或内分泌细胞等所产生的生物活性物质——激素,直接释放到血液中发挥作用的一种功能内分泌腺分泌不需要导管,又称无管腺●激素激素(hormone)是由机体一些特殊细胞所分泌,以体液为媒介在细胞间递送信息的化学信使(chemical messengers)◆激素递送信息的方式●内分泌(endocrine)途径:激素被分泌入血后,经血流输送至远隔部位的靶组织发挥作用●旁分泌( paracrine )途径:激素仅由组织液扩散而作用于邻近靶细胞,也称邻分泌●自分泌( autocrine )途径:激素被分泌可以原位作用于产生该激素的细胞;甚至直接在合成激素的细胞内发挥作用。

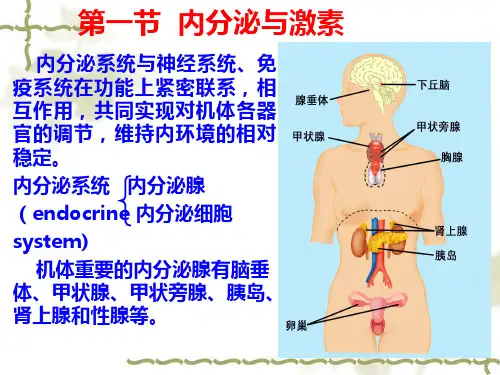

后者又称内在分泌或胞内分泌●腔分泌(solinocrine)途径:激素直接释放到体内管腔中发挥作用●神经内分泌( neuroendocrine )途径:神经元合成的激素直接分泌到血液中,经血流输送发挥作用二、内分泌系统及其功能◆内分泌系统(endocrine system)由内分泌腺以及兼有内分泌功能的器官组织共同构成●内分泌系统可感受内、外环境刺激,以分泌激素的方式发布调节信息,从而使机体活动适应环境变化,维持自身生存状态●内分泌系统通过激素整合机体功能活动◆激素来源●内分泌腺:垂体、甲状腺、甲状旁腺、胰岛、肾上腺、性腺●非内分泌腺器官:心、肝、肾、胃肠、脑等器官●周围组织转化:血管紧张素、1,25-双羟维生素D3内分泌腺及所分泌的主要激素●腺垂体:促甲状腺激素(TSH)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、生长激素(GH)、催乳素(PRL)、促脂素(LPH)、b-内啡肽、黑素细胞刺激素(MSH)●神经垂体:血管加压素(VP/抗利尿激素,ADH)、缩宫素(OT)●松果体:褪黑素(MT)、8-精缩宫素●甲状腺:甲状腺素(T4)、三碘甲腺原氨酸(T3)、降钙素(CT)●甲状旁腺:甲状旁腺激素(PTH)●胰岛:胰岛素、胰高血糖素、生长抑素(SS)、胰多肽(PP)、促胃液素、血管活性肠肽(VIP)、淀粉素●肾上腺皮质:皮质醇、醛固酮(Ald)、雄激素●肾上腺髓质:肾上腺素(Ad)、去甲肾上腺素(NA)、肾上腺髓质素(AM) ●卵巢:雌二醇(E2)、孕酮(P)、抑制素、激活素、松弛素●睾丸:睾酮(T)、雌二醇(E2)、抑制素、激活素“非经典内分泌”器官生成的部分激素●下丘脑:促甲状腺激素释放激素(TRH)、促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)、促性腺激素释放激素(GnRH/LHRH)、生长激素抑制激素(GHIH/ 生长抑素,SS)、生长激素释放激素(GHRH)、催乳素释放(PrRP)、多巴胺●心血管:心房钠尿肽(ANP)、内皮素(ET)、一氧化氮(NO)●肝:胰岛素样生长因子-1(IGF-1)、25-羟维生素D3●胃肠道:促胃液素、胆囊收缩素-促胰酶素(CCK)、促胰液素、肠高血糖素、血管活性肠肽(VIP)●肾:促红细胞生成素(EPO)、1,25-双羟维生素D3(1,25-(OH)2D3/钙三醇)●胎盘:人绒毛膜促性腺激素(hCG)、人绒毛膜生长激素(hCS)●其他部位:前列腺素类(PGs)、血管紧张素(Ang)、瘦素(Lp)、食欲素◆内分泌系统的功能●维持内环境稳态参与水电解质平衡、酸碱平衡、体温、血压等调节,参与应激反应等,全面整合机体功能,维持内环境稳态●调节新陈代谢参与调节组织细胞的物质中间代谢以及能量代谢,维持机体的营养和能量平衡,为各种生命活动奠定基础●维持生长发育促进组织细胞的生长、增殖、分化和成熟,参与细胞凋亡过程等,确保器官的正常生长发育和功能活动●调控生殖过程调节生殖器官的成熟发育和生殖的全过程,维持生殖细胞的生成直到妊娠和哺乳过程,维护个体生命绵延和种系繁衍第二节激素一、激素的类型◆胺类激素●胺类激素(amine hormones)以氨基酸为原料合成●肾上腺素等为亲水性激素,以游离在血中形式运输,半衰期短;需经膜受体介导随把产生调节效应●甲状腺激素为含碘酪氨酸缩合物,具有亲脂性,以与运载蛋白结合的形式在血中运输,半衰期长;主要经核受体介导作用◆多肽和蛋白质类激素●多肽和蛋白质类激素(polypeptide and proteinhormones)种类繁多,来源广泛●激素分子大,水溶性强;经膜受体转导信号产生调节效应●多以游离形式运输,多肽半衰期4~40min,蛋白质类激素约为15~170min●下丘脑、垂体、甲状旁腺、胰岛、胃肠道激素多为此类◆脂类激素●类固醇激素(steroid hormones)⏹均以胆固醇为原料合成,含环戊烷多氢菲母核结构⏹在细胞内很少储存,分泌与合成速率相当⏹在血液中多与运载蛋白结合而存在,半衰期在4~120min;主要通过胞浆或胞核内受体产生生物调节效应●脂肪酸衍生物⏹廿烷酸类(eicosanoids)为18、20和22碳的多不饱和脂肪酸;包括前列腺素族(prostaglandins,PG)、血栓素类(thromboxanes,TX)和白细胞三烯类(leukotrienes,LT)⏹多作为局部激素或细胞内信使作用⏹生物调节效应十分广泛二、激素作用的特征◆激素与特异受体结合产生效应激素选择作用于靶器官(target organs)、靶组织(target tissues)和靶细胞(target cells)◆激素充当化学信使激素启动靶细胞固有的、内在生物效应,不作为某种反应“角色”直接参与细胞新陈代谢◆激素产生生物放大效应激素与靶细胞受体结合,通过启动细胞内多层次信号转导程序,形成效能极高的生物放大系统◆激素效应相互影响●协同作用(synergistic action)和拮抗作用(antagonistic action)●允许作用(permissiveness/ permissive action)三、激素对靶细胞的作用机制◆激素对靶细胞的作用经历●受体识别(reception)●信号转导(signal transduction)●细胞反应(cellular responses)●效应终止( termination of biologic effect )◆激素对靶细胞作用机制实质激素所携带的信息激活靶细胞内信号通路(signaling pathway),经多层次信号分子传递,改变靶细胞活动状态,发动或阻止靶细胞的固有生物效应◆激素分别通过定位于靶细胞膜或靶细胞内(包括细胞浆和细胞核内)激素受体介导而实现调节信号转导◆细胞膜受体介导亲水性激素的细胞调节效应●细胞膜受体(membrane receptor)是一类跨膜镶嵌在细胞膜上的蛋白质分子●激素膜受体的类型⏹G蛋白耦联型受体(G-protein-linked receptors)⏹酶耦联受体:酪氨酸蛋白激酶型受体(tyrosine protein kinasereceptor)、酪氨酸激酶关联型受体(tyrosine kinase linkedreceptor)、鸟苷酸环化酶型受体(guanylyl cyclase receptor)⏹离子通道受体◆细胞膜受体介导亲水性激素的生物调节效应●G-蛋白耦联型受体介导⏹cAMP为第二信使:促肾上腺皮质激素释放激素、促肾上腺皮质激素、胰高血糖素、血管升压素、绒毛膜促性腺激素、甲状旁腺激素、肾上腺素…⏹磷脂酰肌醇/Ca2+为第二信使:促甲状腺激素释放激素、血管升压素、缩宫素、儿茶酚胺、血管紧张素II、促胃液素●酪氨酸蛋白激酶型受体与酪氨酸激酶关联型受体介导⏹激酶/磷酸酶级联反应(酶/酶耦联型受体):生长激素、催乳素、缩宫素、瘦素、胰岛素、胰岛素样生长因子●鸟苷酸环化酶型受体介导cGMP为第二信使:心房钠尿肽、一氧化氮…◆细胞核受体介导亲脂性激素的生物调节效应●I型核受体(类固醇激素受体)介导⏹肾上腺皮质激素:皮质醇、醛固酮⏹性激素:孕激素、雄激素、雌激素●II型核受体介导⏹甲状腺激素⏹维生素1,25-双羟维生素D3⏹维甲酸◆激素生物调节效应的终止●激素的调节效应可随机体的需要适时终止●意义:确保靶细胞不断接受“新鲜”信息,适时执行精确的调节职能●激素调节的终止是多环节综合作用的结果⏹下丘脑-垂体-靶腺轴的反馈调节机制⏹激素与受体分离,信号传递终止⏹信号转导过程生成的中间物质限制细胞内信号传递,如磷酸二酯酶的作用⏹被靶细胞内吞处理,如发生内在化经溶酶体酶灭活等⏹在外周器官,如肝、肾等及血循环中被降解、灭活或清除四、激素分泌的调节方式◆生物节律性的基础分泌●激素具有从分钟到月、季等周期性、节律性分泌波动的特征●激素分泌的日周期节律主要受下丘脑视交叉上核(生物钟biological clock)机制的控制;松果体分泌的褪黑素具有中枢性作用◆多级轴系反馈调节●下丘脑-垂体-靶腺轴(hypothalamic-pituitary-target glands axis)是控制激素分泌稳态的调节环路●负反馈多存在于维护日常分泌稳态的调节机制中,如甲状腺激素、肾上腺皮质激素和性激素的分泌●正反馈偶见于需要机体达到特定功能状态的调节机制,如在排卵前夕雌激素引起的LH分泌峰◆直接反馈调节●激素分泌水平可直接受控于其作用所产生的最终生物效应:如胰岛素、胰高血糖素分泌直接受血糖水平的影响●功能相关联或者相抗衡激素的影响:如胰高血糖素和生长抑素可影响胰岛B细胞分泌胰岛素◆神经性调节●下丘脑是神经系统与内分泌系统相互联络的重要枢纽●内分泌腺多受自主神经系统支配●神经调节过程也存在反馈性调节机制The End。