常见的化学反应——燃烧 (1)..

- 格式:ppt

- 大小:3.79 MB

- 文档页数:1

《常见的化学反应——燃烧》知识清单一、燃烧的定义燃烧是一种发光、发热的剧烈的氧化反应。

物质燃烧时,一般会产生火焰、放出热量,并生成新的物质。

二、燃烧的条件1、可燃物可燃物是燃烧的首要条件。

常见的可燃物包括木材、纸张、汽油、煤炭等。

不同的可燃物其燃烧的难易程度和燃烧时的特点也有所不同。

2、氧气(或空气)氧气是支持燃烧的气体。

一般来说,燃烧需要有足够浓度的氧气。

但有些物质在其他氧化性气体(如氯气)中也能燃烧。

3、达到燃烧所需的最低温度(着火点)每种物质都有其特定的着火点。

例如,白磷的着火点约为 40℃,红磷的着火点约为 240℃。

当温度达到可燃物的着火点时,可燃物才能够燃烧。

这三个条件缺一不可。

只有同时满足这三个条件,燃烧才能发生。

三、完全燃烧与不完全燃烧1、完全燃烧当氧气充足时,可燃物能够完全燃烧。

完全燃烧时,可燃物中的碳、氢等元素会与氧气充分反应,生成二氧化碳和水等物质。

完全燃烧能够释放出大量的热量,并且对环境的污染相对较小。

2、不完全燃烧当氧气不足时,可燃物容易发生不完全燃烧。

不完全燃烧会产生一氧化碳、碳黑等物质。

一氧化碳是一种有毒气体,对人体和环境都有危害。

碳黑则会造成环境污染,并降低燃料的利用率。

例如,在冬季取暖时,如果煤炭燃烧不充分,就可能产生一氧化碳,导致中毒事故。

为了实现可燃物的完全燃烧,通常需要提供充足的氧气,并保证可燃物与氧气充分接触。

四、燃烧的类型1、闪燃闪燃是指可燃性液体挥发出来的蒸气与空气混合达到一定浓度时,遇火源产生一闪即灭的燃烧现象。

2、着火着火是指可燃物在与空气共存的条件下,当达到某一温度时,与火源接触即能引起燃烧,并在火源移去后仍能持续燃烧的现象。

3、自燃自燃是指可燃物在没有外部火源的作用下,靠自身发热或蓄热所产生的热量引起的自行燃烧现象。

根据热的来源不同,自燃又分为受热自燃和自热自燃。

4、爆炸爆炸是指物质在瞬间以机械功的形式释放出大量气体和能量的现象。

爆炸分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸。

化学反应的燃烧反应燃烧是一种常见的化学反应过程,它不仅在日常生活中广泛存在,也在工业生产中发挥着重要作用。

本文将深入探讨化学反应的燃烧反应,从反应过程、特点以及应用等方面进行阐述。

一、燃烧反应的基本概念燃烧是指物质在氧气(或氧化剂)作用下发生反应,伴随着能量的释放,产生水、二氧化碳等氧化产物。

在燃烧反应中,燃料即是反应中被氧化的物质,可以是固体、液体或气体。

而氧化剂提供氧气,使燃料得以燃烧。

典型的燃料包括木材、石油、天然气等。

二、燃烧反应的反应过程燃烧反应可概括为三个阶段:引燃阶段、燃烧阶段和熄灭阶段。

1. 引燃阶段在引燃阶段,需有外部能量作用于燃料和氧化剂混合物,以激发反应开始。

对于固体或液体燃料,通常使用火柴、火焰等外部能源提供的火源引燃;对于气体燃料,一般使用电火花或明火引燃。

2. 燃烧阶段在燃烧阶段,一旦引燃成功,燃料与氧化剂迅速发生反应。

典型燃烧反应以燃料为主,消耗氧气,产生大量的热能和光能。

同时,也会生成一些水、二氧化碳、氮氧化物等氧化产物。

3. 熄灭阶段燃烧反应可在燃料或氧化剂的供应不足时停止,此时称为熄灭。

在燃烧反应中,若氧气不足,燃料将无法继续燃烧,最终熄灭。

类似地,若燃料不足,氧化剂也会无法继续提供氧气,导致熄灭。

三、燃烧反应的特点1. 能量释放燃烧反应是一种放热反应,即能量由高处向低处转移,释放给周围环境。

释放的能量可用于加热、照明等各种形式。

例如,火焰就是燃烧释放的光能。

2. 氧化作用燃烧反应是氧和其他元素或化合物发生化学反应的过程。

在燃料被氧化的同时,氧的还原状态发生改变,从而产生氧化产物。

3. 可逆性虽然燃烧反应一般是不可逆的,但在适当的条件下,一些燃烧反应也可以逆转。

例如,可以采用还原剂将金属氧化物还原为金属。

四、燃烧反应的应用燃烧反应在生活和工业中有着广泛的应用。

1. 燃烧供能燃烧反应通过释放大量的热能,提供了我们烹饪、供暖和照明等日常所需的能源。

燃料如石油、天然气等,广泛应用于家庭生活和工业生产中。

第四章认识化学变化第一节常见的化学反应第一课时【学习目标】1.记住燃烧的概念及燃烧的条件。

认识灭火的原理;知道促进燃烧的方法2.联系实际,会分析促然的方法3.联系实际,辨证地认识燃烧的利与弊理解实际生活中除弊兴利实例【学习重点】:燃烧的条件,促进燃烧的方法【学习难点】:燃烧的条件的探究【自学导航】阅读教材92页,完成以下问题:探究一:燃烧的条件,促进燃烧的方法1.联系实际生活中的燃烧实例2.回顾木炭、镁条、铁丝、蜡烛在氧气中的燃烧现象(是否一定有火焰)及实质。

3.概括出物质燃烧的共同特征和反应实质。

特征--实质--4.得出“燃烧”的定义注意:⑴.燃烧是否一定有火焰思考1.下列关于燃烧的说法正确的是()A.燃烧一定有氧气参与B.燃烧发生的反应一定是化合反应C.发光发热的现象一定是燃烧D.燃烧是一种发光、发热的剧烈的化学反应探究二:探究燃烧的条件1.思考以下问题:(1)为什么煤能燃烧,而玻璃不能燃烧。

(2)实验室如何熄灭酒精灯?它应用了什么道理。

(3)堆放的杂物着火时,通常泼水可以熄灭,为什么?油锅加热时间过长、温度过高,油就会着火2.归纳总结:物质燃烧需同时满足的条件(火三角):即:(1) (物质具有可燃性);(2) ;(3) 。

注意:三个条件必须同时具备才能燃烧,缺一不可思考2.使物质燃烧应具备的条件()A.只要有充分的氧气B.只要是可燃物质C.只要是可燃物达到了一定的温度D.可燃物达到了一定的温度,并有充足的氧气思考3.古代人“钻木取火”利用了什么原理?并谈谈你对火的认识。

思考4.燃烧的利与弊:1.蜡烛不完全燃烧实验(1)如图所示实验(2)现象;(3)结论;证明石蜡中含有元素。

2.完全燃烧与不完全燃烧的分析3.燃料完全燃烧的意义因为燃料完全燃烧放出,不完全燃烧会生成,燃料完全燃烧对、,有重要的作用和意义。

4.完全燃烧的措施①增大氧气的②增大可燃物跟氧气的5.使可燃物剧烈燃烧的因素:①增大氧气的②增大可燃物跟氧气的例如:比较、分析、归纳是学习化学的重要方法.通过比较可以发现相同的反应物在不同外界条件下,会发生不同的反应.请参照示例归纳反应规律:6.一氧化碳⑴物理性质:没有颜色,没有气味,密度比空气略小,难溶于水。

第1课时燃烧的条件、完全燃烧与不完全燃烧第1节常见的化学反应——燃烧第1课时燃烧的条件、完全燃烧与不完全燃烧燃烧是生活中常见的现象,本节从几幅有关燃烧的图画引入,介绍燃烧的条件、完全燃烧与不完全燃烧、燃烧引起爆炸现象和防火与灭火原理以及一些安全知识。

教材采纳从实验观看现象,通过分析得出结论的方法,来探讨燃烧的条件及灭火的原理,学生能够通过亲躯体验和摸索把握知识。

关于易燃物和易爆物的安全知识,也是通过一个有味的实验,来说明什么缘故会发生爆炸,并通过一些注意安全的图标来加强对安全的认识,进一步说明随时注意防火、防爆及采取安全措施的重要性。

【教学目标】1.知识与技能(1)认识燃烧的条件,能利用物质燃烧的条件说明日常生活中的现象。

(2)认识使燃料完全燃烧的重要性,了解CO的产生及其危害性。

2.过程与方法(1)通过实验认识探究问题方法。

(2)利用实验学习对比在化学学习中的作用。

3.情感、态度和价值观进一步树立内因是变化的依照,外因是变化的条件,外因只有通过内因才起作用的观点。

【教学重点】燃烧的条件。

【教学难点】利用燃烧的条件和灭火原明白得释一些日常现象。

【教学预备】酒精、蜡烛、烧杯、蒸馏水、手帕、打火机、酒精灯、坩埚钳、多媒体。

【新课引入】今天天气专门冷,我们想到需要什么?(火)如何才能产生火呢?(物质燃烧)。

火是物质燃烧的一种现象,燃烧是人类最早利用的化学反应之一。

煤、石油、天然气、酒精等是我们经常使用的燃料。

本节我们就来学习常见的化学反应——燃烧。

【板书】第4章认识化学变化第1节常见的化学反应——燃烧【提问】在日常生活和过去的学习中,我们曾见过或遇到许多燃烧的事例,把你感爱好的燃烧现象填写到92页表4-1中。

【交流】学生填表:教材92页表4-1。

【设疑】这些燃烧各有不同,对人类有的有利,有的不利,但都有共同之处:(特点)发光、发热,(实质)化学反应。

【交流】一、燃烧的条件1.概念:物质跟氧气发生的发光发热的剧烈的氧化反应叫燃烧。

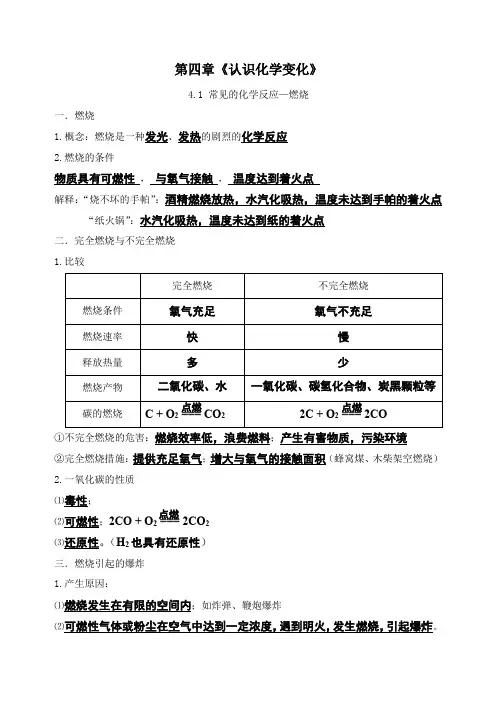

第四章《认识化学变化》4.1 常见的化学反应—燃烧一.燃烧1.概念:燃烧是一种发光、发热的剧烈的化学反应2.燃烧的条件物质具有可燃性,与氧气接触,温度达到着火点解释:“烧不坏的手帕”:酒精燃烧放热,水汽化吸热,温度未达到手帕的着火点“纸火锅”:水汽化吸热,温度未达到纸的着火点二.完全燃烧与不完全燃烧1.比较①不完全燃烧的危害:燃烧效率低,浪费燃料;产生有害物质,污染环境②完全燃烧措施:提供充足氧气;增大与氧气的接触面积(蜂窝煤、木柴架空燃烧)2.一氧化碳的性质⑴毒性;点燃⑵可燃性;2CO + O2 === 2CO2⑶还原性。

(H2也具有还原性)三.燃烧引起的爆炸1.产生原因:⑴燃烧发生在有限的空间内;如炸弹、鞭炮爆炸⑵可燃性气体或粉尘在空气中达到一定浓度,遇到明火,发生燃烧,引起爆炸。

如:加油站、面粉加工厂、煤矿坑道2.易燃、易爆场所应注意什么?⑴严禁烟火,防止撞击、高温⑵有消防安全标志和消防器材四.灭火与防火1.灭火原理⑴可燃物与火源隔离;如:设置森林隔离带⑵隔绝氧气;如:酒精灯火焰用灯冒盖灭;酒精洒出着火,用湿抹布盖灭⑶温度降到着火点以下。

如:水灭火解释:吹(扇)烛火,熄灭:吹(扇)烛火,使热量散失,温度降到蜡烛着火的以下火柴头朝向,燃烧会很快熄灭:热量向上扩散,温度降到火柴的着火点以下2.火灾自救:⑴室内起火不能急于打开门窗;⑵遭遇火灾时,用湿毛巾捂住口和鼻,有烟雾的地方要蹲下或匍匐前进。

§4.2 化学反应中的质量关系一.质量守恒定律1.内容:化学反应前后,物质的总质量不变;参加化学反应的各物质的质量总和=生成的各物质的质量总和。

注:①“参加”:质量守恒定律研究的是参加反应的那部分,不参加反应的不能计算在内②“质量”:只有质量守恒,体积等其他方面不一定守恒③质量守恒定律适用于一切化学变化,不适用物理变化。

2.原因:化学反应前后,原子的种类、数目、质量不变二.化学变化中的“变”与“不变”1.化学变化中一定不变的有:①物质的总质量,②元素的种类、质量,③原子的种类、数目、质量;2.化学变化中一定改变的有:①物质的种类,②分子的种类;3.化学变化中可能改变的有:①分子的数目,②化合价。

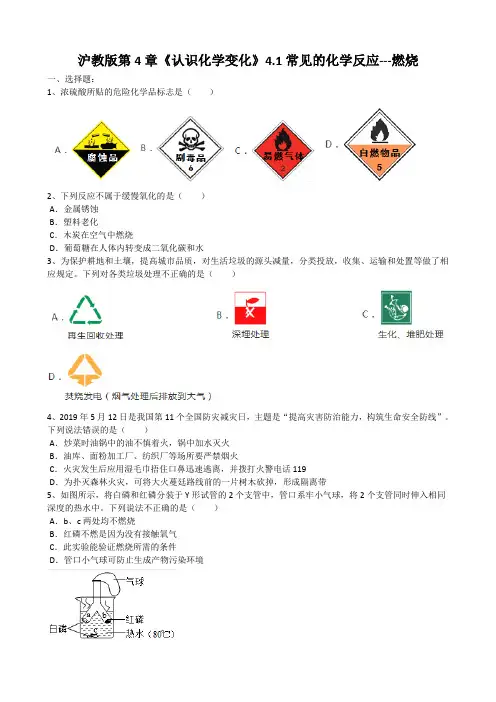

沪教版第4章《认识化学变化》4.1常见的化学反应---燃烧一、选择题:1、浓硫酸所贴的危险化学品标志是()2、下列反应不属于缓慢氧化的是()A.金属锈蚀B.塑料老化C.木炭在空气中燃烧D.葡萄糖在人体内转变成二氧化碳和水3、为保护耕地和土壤,提高城市品质,对生活垃圾的源头减量,分类投放,收集、运输和处置等做了相应规定。

下列对各类垃圾处理不正确的是()4、2019年5月12日是我国第11个全国防灾减灾日,主题是“提高灾害防治能力,构筑生命安全防线”。

下列说法错误的是()A.炒菜时油锅中的油不慎着火,锅中加水灭火B.油库、面粉加工厂、纺织厂等场所要严禁烟火C.火灾发生后应用湿毛巾捂住口鼻迅速逃离,并拨打火警电话119D.为扑灭森林火灾,可将大火蔓廷路线前的一片树木砍掉,形成隔离带5、如图所示,将白磷和红磷分装于Y形试管的2个支管中,管口系牢小气球,将2个支管同时伸入相同深度的热水中。

下列说法不正确的是()A.b、c两处均不燃烧B.红磷不燃是因为没有接触氧气C.此实验能验证燃烧所需的条件D.管口小气球可防止生成产物污染环境6、每年的11月9日是我国的全国消防安全日。

在电话号码中,“119”是火灾报警电话,与11月9日中这3个阿拉伯数字通形同序。

下列图标与“消防安全”不相关的是()7、防火、灭火、自救等安全知识是每个人都应该了解的生活常识。

下列做法错误的是()A.携带酒精乘坐公共交通工具B.炒菜时油锅着火用锅盖盖灭C.液化气着火,首先迅速关闭液化气罐阀门D.火场逃生时有烟雾的地方用湿毛巾堵住口鼻匍匐前进,寻找安全出口8、点燃下列各组混合气体,一定不会发生爆炸的是()A.一氧化碳和空气B.二氧化碳和氧气C.氢气和空气D.天然气和氧气9、下列对生活和生产中的做法或出现的现象解释正确的是()A.踩瘪的乒乓球用开水烫泡--分子的大小随温度的升高而增大B.木柴着火,浇水灭火--降低木柴的着火点C.把煤加工成蜂窝煤--增大与空气的接触面积,使其充分燃烧,减轻污染D.面粉加工厂严禁烟火--防止面粉燃烧,造成浪费10、某些化学概念之间存在如图所示关系,下列有关概念间关系的说法不正确的是()A.氧化反应与化合反应属于交叉关系B.化学变化与物理变化属于交叉关系C.燃烧与化合反应属于交叉关系D.纯净物与混合物属于并列关系11、认识燃烧原理可以利用和控制燃烧。

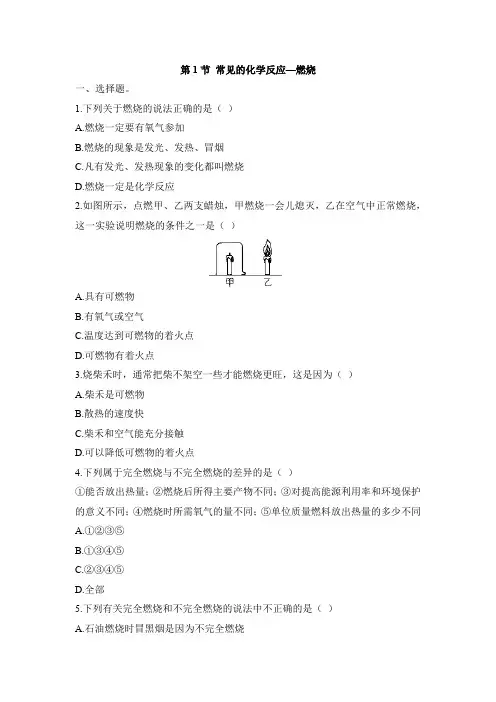

第1节常见的化学反应—燃烧一、选择题。

1.下列关于燃烧的说法正确的是()A.燃烧一定要有氧气参加B.燃烧的现象是发光、发热、冒烟C.凡有发光、发热现象的变化都叫燃烧D.燃烧一定是化学反应2.如图所示,点燃甲、乙两支蜡烛,甲燃烧一会儿熄灭,乙在空气中正常燃烧,这一实验说明燃烧的条件之一是()A.具有可燃物B.有氧气或空气C.温度达到可燃物的着火点D.可燃物有着火点3.烧柴禾时,通常把柴不架空一些才能燃烧更旺,这是因为()A.柴禾是可燃物B.散热的速度快C.柴禾和空气能充分接触D.可以降低可燃物的着火点4.下列属于完全燃烧与不完全燃烧的差异的是()①能否放出热量;②燃烧后所得主要产物不同;③对提高能源利用率和环境保护的意义不同;④燃烧时所需氧气的量不同;⑤单位质量燃料放出热量的多少不同A.①②③⑤B.①③④⑤C.②③④⑤D.全部5.下列有关完全燃烧和不完全燃烧的说法中不正确的是()A.石油燃烧时冒黑烟是因为不完全燃烧B.含碳燃料的不完全燃烧会生成一氧化碳等有毒气体,污染环境C.相同质量的碳发生完全燃烧和不完全燃烧吋,释放的热量样多D.使日常生活中的燃料能完全燃烧对节约资源、保护环境都有着积极的意义6.下列关于爆炸的叙述正确的是()A.爆炸是气体物质剧烈燃烧的结果,所以一定发生化学变化B.爆炸是一种现象,当气体体积在个受限制的空间内急剧膨胀时,就会发生爆炸,这种现象可能是由化学变化或物理变化引起的C.爆炸都会伴有发光、发热的现象D.爆炸是缓慢氧化的必然结果7.如图所示为实验室模拟粉尘爆炸的实验。

连接好装置,在小塑料瓶中放入下列干燥的粉末,点燃蜡烛,快速鼓入大量的空气,肯定观察不到爆炸现象的是()A.煤粉B.面粉C.镁粉D.大理石粉8.下列操作中,利用降温到着火点以下的原理熄灭蜡烛的是()A.B.C.D.9.下列灭火措施中不恰当的是()①炒菜时,锅里的油起火,应采取的最佳灭火措施是端下油锅②柴草着火,用水浇灭③熄灭酒精灯最好用嘴吹灭④电器着火,应先切断电源,再用干粉灭火器灭火⑤汽油着火,应该立即用水浇灭⑥洒在实验桌上的酒精着火,应用湿抹布盖灭A.①③⑤B.②④⑥C.①③⑥D.②③10.下列对“火”的处理方法正确的是()A.厨房天然气管道漏气,马上点火检查B.油锅着火,用锅盖盖灭C.房间着火,立即打开门窗D.油库着火,立即浇水灭火二、非选择题。

物体的化学反应化学反应是指物质发生物理或化学变化,使其转化为新的物质。

在日常生活中,我们经常可以观察到物质之间的化学反应。

化学反应不仅在实验室中发生,也在我们的身边发生。

本文将探讨几种常见的物体化学反应。

1. 燃烧反应燃烧是一种常见的化学反应,通常涉及到氧气和可燃物质之间的反应。

当在适宜的条件下,可燃物质与氧气发生反应时,会产生火焰和热能。

燃烧是一种氧化反应,其中可燃物质作为还原剂,氧气作为氧化剂。

例如,当我们点燃一根蜡烛时,蜡烛的主要成分石蜡燃烧产生二氧化碳和水蒸气。

在这个过程中,蜡烛作为还原剂,氧气作为氧化剂。

在燃烧过程中产生的火焰是燃烧反应的明显标志。

2. 腐蚀反应腐蚀是指物质受到周围环境中的化学物质侵蚀,造成其物理或化学性质的改变。

许多金属在湿润的环境中容易腐蚀。

这种腐蚀的过程涉及到金属与氧气或其他化学物质的反应。

常见的金属腐蚀反应是铁的生锈。

当铁与水和氧气接触时,铁表面的铁原子首先失去电子形成铁离子,然后与水和氧气中的氧离子结合形成氢氧化铁。

这种氢氧化铁是一种红色的物质,正是我们所看到的生锈。

3. 中和反应中和反应是指酸和碱之间发生的反应。

酸和碱是互相对立的化学物质,它们的反应会产生盐和水。

该反应称为酸碱中和反应。

例如,当我们将碳酸氢钠(NaHCO3)与盐酸(HCl)混合时,产生的产物是盐(NaCl)和水(H2O)。

在这个反应中,NaHCO3是一种碱,HCl是一种酸,它们中和后形成NaCl和H2O。

4. 晶体生长反应晶体生长是一种化学和物理过程,通过该过程物质从溶液中结晶形成晶体。

在晶体生长过程中,溶解在溶液中的物质被重新排列形成有序的晶体结构。

例如,当我们在玻璃杯中加入一些食盐(NaCl)并搅拌,食盐会溶解在水中形成一个盐水溶液。

当加热盐水并使其蒸发时,溶液中的水分子逐渐减少,而溶解在水中的NaCl浓度逐渐增加。

当过饱和浓度达到一定程度时,NaCl开始结晶,在底部形成盐结晶。

总结:物体的化学反应在我们的日常生活中是无处不在的。