高二地理知识点:人类与地理环境的协调发展一

- 格式:docx

- 大小:13.81 KB

- 文档页数:3

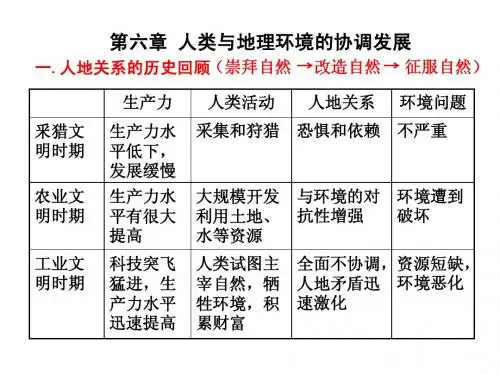

高中地理必修(Ⅱ)第六章《人类与地理环境的协调发展》教材分析安徽 周兵 一、课标要求: 1、了解人地关系思想的历史演变。

2、根据有关资料,归纳人类所面临的主要环境问题。

3、 联系“21世纪议程",概述可持续发展的基本内涵,举例说明协调人地关系的主要途径.4、 领悟走可持续发展之路是人类的必然选择;认识在可持续发展过程中,个人应具备的态度和责任.帮助学生树立正确的自然观、发展观与环境观。

二、 课时建议:5课时,其中第一节2课时,第二节2课时,问题研究1课时三、本章逻辑联系四、教学建议:1、在进行人地关系思想发展教学时,要注意突出可持续思想形成的历史背景————随着生产力的发展,人类改造环境的能力越来越强.尤其是工业革命以后,人类对人地关系的不正确认识,导致人与环境尖锐对立。

图6。

1反映了采猎时代,人对“地"的认识是崇拜自然。

图6。

2反映了采猎、农业生产情景。

此时,人主动顺应自然。

通过引导学生对图和文字的分析,得出“采猎时代—人类崇拜自然—人地基本协调;农业社会-利用自然—局部出现环境问题”的结论.案例1说明人类不合理地开发利用自然资源,导致生态破坏、人地关系出现矛盾,甚至危及人类生存。

可采用师生共同讨论案例,或分组讨论案例之后,总结出“农业文明—人类改造自然-人地关系紧张—生态破坏”的结论。

案例教学是新课程的一大特色,教师可以根据需要替换,或鼓励学生探究某个案例。

学生在找材料、分析材料的过程中,可以锻炼搜集、整理、分析信息的能力.利用92页的活动题,从几个侧面说明了人类对自然环境的改造,引发学生思考环境问题的根源。

这一时期的环境问题案例很多,教师可运用“头脑风暴法”激励学生举例.最后总结出“工业革命时期—人类征服自然—人地关系恶化—环境问题严重"。

2、根据93页“读图思考”题分析图6。

7,得出开垦荒地引起恶性循环的结论。

学生通过自己在图中找答案也提高了读图能力,教师可鼓励学生做图6.7的变式。

高中地理人类与地理环境的协调发展高中地理人类与地理环境的协调发展地理学是研究地球的物质、能量和生命相互作用的学科,也是与人类生产和生活息息相关的学科。

在地理学的研究中,经常会涉及到人类与地理环境之间的关系,而协调发展是指人类和地理环境之间相互调适、相互促进,共同达到可持续发展的状态。

因此,探讨高中地理人类与地理环境的协调发展,是尤为必要的。

一、人类与地理环境的协调发展意义协调发展旨在实现人类与地理环境的和谐共生,让人类在与地理环境的相互作用中,能够尽可能地发挥自身优势,满足生产、生活和文化需求,并确保环境的可持续性发展。

另外,协调发展还意味着解决环境问题,减少污染和资源的浪费,保护生态系统和人类的健康。

因此,人类与地理环境的协调发展对于实现可持续发展目标具有重要意义。

二、影响人类与地理环境协调发展的因素1.人口问题人口的数量和分布对地球环境产生着重要的影响。

当人口数量过多时,会导致资源的浪费和环境的破坏。

而人口的分布更是影响到地域的资源利用和生态系统的平衡。

因此,在协调人类和地理环境发展的过程中,需要解决好人口问题。

2. 城市化问题在城市化的进程中,土地利用和环境问题经常成为瓶颈,城市人口的密集度和污染程度会直接影响人类的生活质量。

因此,在城市化进程中,需要解决好城市规划、环境保护等问题。

3. 资源问题地球上的资源是有限的,而人类对资源的需求不断增长。

资源的过度开采和浪费,不仅影响着人类的健康和生活质量,也会对地球环境产生严重的影响。

三、推动人类与地理环境协调发展的途径1. 实行可持续发展战略可持续发展是指坚持经济、社会、环境三者协调发展,避免或最小化对环境的破坏,满足当前需求的同时,不损害后代利益的发展。

实行可持续发展战略,就需要推动人类与地理环境的和谐共生,最大限度地发挥资源的利用效益,保护生态系统,确保生存和发展的需要,达到可持续发展的目标。

2. 推广环保科技环保科技是推动环保发展、培育产业增长、促进可持续发展的重要手段。

第一节人地关系思想的演变人地关系的历史回顾地理环境是人类生存的空间。

人类自从诞生的那一天起,就一直与环境休戚与共。

从某种意义上说,人类生存繁衍的历史,就是人类社会同大自然相互作用、共同发展和不断进化的历史。

在这个漫长的历史进程中,人类对自然环境施加影响的程度,不仅仅取决于技术手段,还会受到“人地关系”思想的制约。

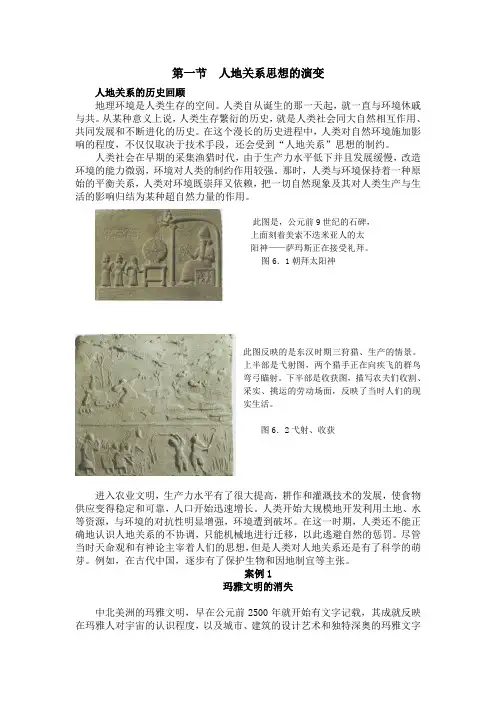

人类社会在早期的采集渔猎时代,由于生产力水平低下并且发展缓慢,改造环境的能力微弱,环境对人类的制约作用较强。

那时,人类与环境保持着一种原始的平衡关系,人类对环境既崇拜又依赖,把一切自然现象及其对人类生产与生活的影响归结为某种超自然力量的作用。

此图是,公元前9世纪的石碑,上面刻着美索不迭米亚人的太阳神——萨玛斯正在接受礼拜。

图6.1朝拜太阳神此图反映的是东汉时期三狩猎、生产的情景。

上半部是弋射图,两个猎手正在向疾飞的群鸟弯弓瞄射。

下半部是收获图,描写农夫们收割、采实、挑运的劳动场面,反映了当时人们的现实生活。

图6.2弋射、收获进入农业文明,生产力水平有了很大提高,耕作和灌溉技术的发展,使食物供应变得稳定和可靠,人口开始迅速增长。

人类开始大规模地开发利用土地、水等资源,与环境的对抗性明显增强,环境遭到破坏。

在这一时期,人类还不能正确地认识人地关系的不协调,只能机械地进行迁移,以此逃避自然的惩罚。

尽管当时天命观和有神论主宰着人们的思想,但是人类对人地关系还是有了科学的萌芽。

例如,在古代中国,逐步有了保护生物和因地制宜等主张。

案例1玛雅文明的消失中北美洲的玛雅文明,早在公元前2500年就开始有文字记载,其成就反映在玛雅人对宇宙的认识程度,以及城市、建筑的设计艺术和独特深奥的玛雅文字上。

玛雅文明为什么会神秘地消失了呢?据文字记载,玛雅文明的农业用地是一种被称作“砍伐和焚烧森林植被而形成的暂时农田”,即在旱季(每年12月~次年3月)用原始的石斧清除一片林地,并在雨季来临之前进行烧荒,然后种植玉米等作物。

【高中地理】高中地理知识点总结:人类与地理环境的协调发展人类与地理环境的协调发展1.环境问题(自然灾害是环境问题的一个方面——环境问题不全是人为造成的):生态破坏、资源短缺:人类向环境索取资源的速度超过其更新速度(农村、发展中国家多见)。

环境污染:人类向环境排放的废物超过了环境的自净能力(常见于城市和发达国家)。

环境的发生与片面追求经济增长的发展模式相关,发达国家走过的"先污染后治理"道路的教训是惨痛的。

环境问题的历史演变与人地关系思想的发展:崇拜自然、改造自然、征服自然、寻求人地协调。

2、环境问题的表现:发达国家的环境问题主要体现在过度消耗资源造成的环境影响上。

发展中国家面临着发展和人口的双重压力,发达国家也向发展中国家转移了一些高污染产业,这使得发展中国家的环境问题更加严重。

3、可持续发展:理念:不仅满足当代人的需求,也不危及子孙后代的发展,满足他们的需求。

内涵:生态持续发展(基础)、经济持续发展(条件)、社会持续发展(目的),它们之间相互联系、相互制约、共同组成一个系统。

原则:公平、连续性和共同性(强调国际合作)。

4、中国走可持续之路原因:人口基数大,增长快;自然资源相对紧缺,利用率低;环境问题严重。

中国典型的生态环境问题:黄土高原:水土流失,西北地区:沙漠化,酸雨主要分布在南方,华北地区水资源短缺。

循环经济是我国实施可持续发展战略的重要途径。

在工业、农业经济结构调整中,实现循环经济基本途径分别为清洁生产、生态农业。

清洁生产与传统经济的最大区别在于从全过程评估产品对环境的影响。

传统经济只关注终端治理。

清洁生产带来环境效益:实现资源的可持续利用,减少工业污染源。

经济效益:在技术改造和产业结构调整方面取得巨大成就。

第一节人类面临的主要环境问题一、教材第80页探索当前,日益严重的环境问题已引起了人类极大的忧虑和不安,全球气候变暖、酸雨、臭氧层遭到破坏等问题已经严重威胁着人类的生存和发展,所以卡斯特罗说:“有一个重要的物种正在灭亡,那就是人类!”二、教材第85页思考(上)人类所面临的主要环境问题有:全球气候变暖、臭氧层遭到破坏、大气污染与酸雨、水环境污染和土地荒漠化等。

三、教材第85页思考(下)毛乌素沙地地处半湿润半干旱地区的过渡地带,生态环境本身已很脆弱,加上大规模地垦荒和过度放牧等不合理的人类活动,导致大片草场退化成沙地。

四、教材第86页复习题1.全球性环境问题主要是指全球气候变暖、臭氧层破坏、大气污染与酸雨等,因为它们影响广、规模大、危害深。

这三种全球性环境问题的成因可归纳如下表。

2.本节所介绍的全球性和区域性环境问题,它们的表现类型如下图所示:3.首先要明确本地区面临哪些环境问题,选择最突出的环境问题加以分析,其次要区分这些问题属于生态破坏还是环境污染,然后确定要分析的方面,即生态破坏主要从自然资源的不合理开发利用角度分析,环境污染主要从过量排放与环境自净能力不足的矛盾分析。

治理措施要对症下药,从原因入手推出具体措施。

[课堂小结][A级抓基础]1.读下面漫画图,有关其环境问题及其危害的说法,不正确的是( )①谁能补伞②何处安家③罪证④救援A.①—臭氧层破坏,危害人体健康与生态环境B.②—森林破坏,使地球生态系统受损C.③—生态破坏引发的水污染,危害人体健康D.④—全球变暖使地球生态系统受损解析:③图所示应为排放工业废水引发的水污染,属环境污染问题。

答案:C臭氧层保护是当今全球最重要的环保议题之一。

据此完成2~3题。

2.臭氧总量减少直接导致( )A.太阳紫外线辐射减少B.平流层气温降低C.酸雨区面积缩小D.地面辐射强度减弱3.保护臭氧层的有效对策是( )A.建立大范围的热带雨林自然保护区B.各国共同行动,联合治理酸雨和汽车尾气污染C.各国共同行动,禁止氟氯烃化合物的排放D.严格控制发达国家CO2的排放量解析:第2题,臭氧含量减少,吸收的太阳紫外线减少,使到达地面的紫外线增多,平流层气温降低。

第六章人类与地理环境的协调发展1.1人地关系思想的演变1 人地关系的历史回顾2.直面环境问题(1)人类社会与地理环境的关系:人类的生存和发展要占据一定的空间,从环境中获取物质和能量。

人的新陈代谢和消费活动的放弃物要排放到环境中去。

人类影响环境,环境又反作用于人类社会(环境对人类的反馈作用)。

(2)环境问题的产生资源短缺、生态破坏:人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度。

表现:资源短缺主要有水资源、土地资源、矿产资源和能源,生态破坏主要有水土流失、土地荒漠化、生物多样性减少。

环境污染:人类向环境排放的废弃物的数量超过了环境的自净能力,导致环境质量下降。

主要有大气污染、水污染、固体废弃物污染、土壤污染、核污染、放射性污染、海洋污染等。

(3)环境问题的地域差异第一聚落差异:城市主要表现为环境污染,乡村主要表现为生态破坏。

第二国家差异:发达国家的环境问题主要表现为过分消耗资源带来的环境问题。

发展中国家承受着发展和人口的双重压力,并且有污染转移,故环境问题更加严峻。

3.走向人地协调——可持续发展(1)环境问题的实质是发展问题,是在发展过程中产生的,必须在发展过程中解决。

(2)概念:可持续发展是既满足当代人的需求,又不危及后代人满足其需求的发展。

(3)内涵:生态持续发展是基础,经济持续发展是条件,社会持续发展是目的。

(4)基本原则:公平性、持续性、共同性。

1.2中国的可持续发展1.我国走可持续发展的必然性①庞大的人口压力②人均资源不足③深刻的环境危机2.实施可持续发展的途径(1)循环经济概念:循环经济以环境无害化技术为手段,以提高生态效益为核心,以环境友好方式利用经济资源和环境资源,实现经济活动的生态化。

原则:①资源输入减量化②资源再利用③使废弃物再生资源化(2)清洁生产清洁生产是从原料开采—生产制造---消费使用---废弃物处理的全过程来评估产品对环境的影响程度,克服了传统工业生产只重视末端治理的弊端。

2012高考地理二轮复习知识大串讲系列7 人地协调与区域可持续发展人地协调发展包括了人地关系的发展历程以及可持续发展的概念、内涵,区域可持续发展一方面是对区域优势资源的充分利用,以发挥其优势,另一方面是对其劣势方面进行改造,使其劣势不明显,甚至转化为优势,最终实现生态持续发展、经济持续发展和社会持续发展。

河流治理、资源开发、产业转移和城市化、工业化等问题,特别是有关荒漠化、水土流失等生态问题,都是近几年高考的命题热点。

在复习时应该把握好以下几条线索:【线索一】人类与地理环境的协调发展(1)人地关系思想演变(2)可持续发展【线索二】区域生态环境分析区域环境问题时,先需要分析该区域的地理背景,从而找出该区域的生态环境问题,了解该环境问题的分布与危害,然后针对存在的问题,找出相应的治理措施。

基本思路如下图所示:【线索三】区域自然资源开发分析一个区域能源和矿产资源的合理开发与区域可持续发展的关系,要抓住以下几个要点:该区域的背景条件——地理位置、能源资源或矿产资源的结构、地理环境状况;该区域可持续发展的主要矛盾;该区域可持续发展的主要策略。

见下图所示:(1)能源资源开发条件评价及能源的综合利用区域能源资源的开发利用规模和方向由区域能源开发条件所决定,能源综合利用的核心是围绕主体能源,调整产业结构,延长产业链,提高能源的综合价值和综合利用程度,实现由单一产业结构向多元结构的升级。

(2)流域综合开发与可持续发展某一流域的开发和利用,与其本身的自然环境有关,对于田纳西河、伏尔加河、尼罗河等河流来说,明确流域内的自然环境特征,是对流域进行因地制宜综合开发,实现经济效益、社会效益和环境效益相统一的前提。

【线索四】区域农业开发问题(如东北农业开发)发展区域农业的一般步骤:先综合考虑自然、社会经济等因素,确定区域农业发展的大方向,然后根据区域内部差异,合理布局小区域农业,如下图所示:。

一、人地关系思想发展的历史演变:

1、崇拜自然——采猎文明——人与自然是恐惧与依赖的关系;

2、改造自然——农业文明——人对自然的依附性大大减弱,对抗性增强;

3、征服自然——工业文明——人地关系全面呈现不协调,人地矛盾迅速激化;

4、谋求人地协调——当今社会——人口、资源、环境和谐发展

二、人类面临的主要环境问题

1、环境问题——原生环境问题和次生环境问题

★资源的合理开发利用:

①可再生资源:关键在于“合理开发”——控制开发强度,保护和促进更新

②非可再生资源:关键在于“合理利用”——节约和综合利用,寻找新的代替品

2、环境问题产生的原因——人口压力、资源的不合理利用、片面追求经济的增长。

(1)人类生产和生活活动消耗资源的速度超过其再生速度;

(2)人类向环境排放废弃物的数量超过环境的自净能力。

★发展中国家的环境问题比发达国家严重,原因是:①环境承受着发展和人口的双重压力;②经济技术水平低,没有足够的能力进行环境保护;

③发达国家将污染严重的工业转移到发展中国家。

(三)主要环境问题——环境污染、生态破坏

1、环境污染:

(1)大气污染:全球气候变暖、酸雨、臭氧层破坏——污染源:工业生产、家庭生活、交通工具

①全球气候变暖——

★主要温室气体有CO2、CH4、N2O、O3等。

火山灰、植树造林能减弱气候变暖的趋势。

★危害:沿海——冰川融化,海面上升,淹没沿海低地,耕地减少,风暴潮和盐碱化加剧。

中纬度地区——蒸发量增大,耕地和草原退化,沙漠化扩大,农业种植面积缩小。

②酸雨(雾、雪)——“空中死神”:pH值小于5.6的大气降水。

★危害:对水体,对土壤,对生物,对建筑物的影响。

③臭氧层破坏

(2)水污染:工业废水;农业污水(来自农药、化肥);生活污水(各种洗涤水,包括氮、磷等)

(3)土壤污染:

(4)固体废弃物污染:工业垃圾、农业垃圾、建筑垃圾和城市生活垃圾

★危害:污染大气、污染水源、污染土壤、影响卫生传播疾病

★处理:分类回收、综合利用;填埋;堆肥(发酵、高温杀菌);焚烧(发电)等

2、生态破坏:破坏生态平衡——生物物种减少、森林和草原破坏、土地荒漠化、水土流失等。

(1)生物物种锐减

①现状:生物多样性遭到破坏的程度越来越快。

(大规模的物种灭绝发生在热带雨林)。

★生物的作用:①经济方面—为人类提供食物、木材、工业原料等。