《生物化学》电子教案肝的生物化学(人卫版)

- 格式:doc

- 大小:112.50 KB

- 文档页数:10

生物化学电子教案一、课程简介生物化学是研究生命现象化学本质的一门科学,它是在分子水平上探讨生物体的组成、结构、性质、功能及其代谢变化规律的学科。

通过本课程的学习,学生将深入了解生物大分子(如蛋白质、核酸、糖类和脂质)的结构与功能、物质代谢与能量转换、遗传信息的传递与表达等重要内容。

二、教学目标1、使学生掌握生物化学的基本概念、基本原理和基本实验技能。

2、培养学生运用生物化学知识分析和解决实际问题的能力。

3、激发学生对生命科学的兴趣,为后续相关课程的学习和未来从事生命科学领域的研究或工作奠定坚实的基础。

三、教学重难点1、重点蛋白质的结构与功能。

核酸的结构与功能。

酶的催化作用机制。

生物氧化与能量代谢。

糖代谢、脂代谢和氨基酸代谢。

遗传信息的传递与表达。

2、难点蛋白质的空间结构及其与功能的关系。

酶的作用机制和调节。

代谢途径的调控机制。

基因表达的调控。

四、教学方法1、课堂讲授采用多媒体教学手段,结合图片、动画和实例,生动形象地讲解生物化学的基本概念和原理。

注重启发式教学,引导学生思考问题,培养学生的思维能力。

2、实验教学通过实验操作,让学生亲身体验生物化学实验的方法和技术,加深对理论知识的理解。

培养学生的实验技能和科学素养。

3、讨论式教学组织学生进行小组讨论,针对一些重点和难点问题,鼓励学生发表自己的见解,培养学生的交流与合作能力。

五、教学内容1、蛋白质化学蛋白质的元素组成、氨基酸的结构与分类。

肽键的形成和肽链的结构。

蛋白质的一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。

蛋白质的结构与功能的关系。

蛋白质的性质,如两性解离、沉淀、变性和复性等。

2、核酸化学核酸的分类、组成和结构。

DNA 的双螺旋结构模型。

RNA 的种类、结构和功能。

核酸的性质,如紫外吸收、变性和复性等。

3、酶酶的概念、分类和命名。

酶的活性中心和催化机制。

酶促反应的动力学,包括米氏方程和影响酶促反应速度的因素。

酶的调节,包括别构调节和共价修饰调节。

《生物化学》教案(一)第一章:生物化学导论1.1 生物化学的概念与发展历程1.2 生物化学的研究内容与方法1.3 生物化学在生命科学中的重要性1.4 生物化学实验安全与实验室规范《生物化学》教案(二)第二章:蛋白质化学2.1 蛋白质的基本结构与功能2.2 蛋白质的组成单位——氨基酸2.3 蛋白质的合成与降解2.4 蛋白质的结构与性质分析方法《生物化学》教案(三)第三章:核酸化学3.1 核酸的基本组成与功能3.2 核酸的分类与结构特点3.3 核酸的生物合成过程3.4 核酸酶与核酸分析方法《生物化学》教案(四)第四章:酶学4.1 酶的基本概念与特性4.2 酶的分类与命名4.3 酶的作用机制与动力学4.4 酶的调节与应用《生物化学》教案(五)第五章:碳水化合物与脂质化学5.1 碳水化合物的分类与功能5.2 脂质的分类与功能5.3 糖脂与糖蛋白的结构与功能5.4 碳水化合物与脂质的代谢途径《生物化学》教案(六)第六章:代谢途径与能量转化6.1 概述生物氧化与代谢途径6.2 糖酵解途径6.3 三羧酸循环(TCA循环)6.4 氧化磷酸化与电子传递链《生物化学》教案(七)第七章:生物大分子的结构与功能7.1 蛋白质的结构层次与功能多样性7.2 核酸的结构与功能7.3 碳水化合物的结构与功能7.4 脂质的结构与功能《生物化学》教案(八)第八章:生物膜与信号传导8.1 生物膜的组成与结构8.2 膜蛋白的结构与功能8.3 信号传导途径与细胞内通信8.4 生物膜与信号传导在生理与疾病中的作用《生物化学》教案(九)第九章:遗传信息的传递与调控9.1 DNA复制与损伤修复9.2 转录与翻译过程9.3 遗传密码与氨基酸序列9.4 基因表达调控与细胞分化《生物化学》教案(十)第十章:生物化学实验技术10.1 光谱分析技术与色谱法10.2 电泳技术与质谱法10.3 生物化学实验基本操作与技巧10.4 实验数据处理与分析方法重点解析重点解析:1. 生物化学的概念与发展历程、研究内容与方法、在生命科学中的重要性。

临床八年制生物化学教案肝生物化学教学要求:1.熟悉肝脏在物质代谢中的作用。

2.掌握生物转化的概念及生物转化反应的主要类型,了解生物转化的影响因素。

3.了解胆汁酸的功能及其代谢过程,熟悉胆汁酸的肠肝循环及其生理意义。

4.掌握初级游离和初级结合胆汁酸的概念、结构特点。

次级游离和次级结合胆汁酸的概念、结构特点。

5.熟悉胆色素代谢:胆红素的生成、胆红素在肝细胞内的代谢、胆红素在肠腔内的变化、胆素原族的肠肝循环和尿中胆素原的排出、三类黄疸的鉴别。

课时安排:总学时 6.0第一节肝在物质代谢中的作用1.0第二节肝的生物转化作用1.5第三节胆汁与胆汁酸代谢1.5第四节胆色素代谢与黄疸2.0重点:1.生物转化的概念及生物转化反应的主要类型2.胆汁酸的功能及其代谢过程3.胆色素代谢与黄疸难点:胆色素代谢与黄疸教学内容:一、肝在物质代谢中的作用1.肝细胞的结构特点赋予其多重代谢功能。

2.肝是维持血糖正常水平的重要器官。

3.肝在脂类代谢中占据中心地位。

4.肝的蛋白质代谢与肝外组织密切相关。

5.肝参与多种维生素和辅酶的代谢。

二、肝的生物转化作用1.肝的生物转化作用是机体的重要保护机制。

2.肝的生物转化反应可分为两相,第I相反应包括氧化、还原和水解反应,第II相反应包括结合反应。

3.生物转化作用的因素受许多因素的调节和影响。

三、胆汁酸代谢1.胆汁可分为肝胆汁和胆囊胆汁,前者为肝脏初分泌,外观澄清透明,金黄色;后者是进入胆囊后浓缩的胆汁,呈暗褐色或棕绿色。

2.胆汁酸的主要功能是促进脂类物质的消化和吸收,并促进胆固醇的排泄。

3.胆汁酸分类可分为初级胆汁酸和次级胆汁酸。

4.胆汁酸的肠肝循环有利于机体对胆汁酸的再利用。

5.很多胆结石的组成部分中含有胆固醇。

四、胆色素代谢1.胆红素是血红素的降解产物。

2.血红素加氧酶在体内有其特殊的生理作用。

在肝中的转变。

3.血液中的血红素主要与清蛋白结合而运输。

4.胆红素在肝细胞中生成结合型胆红素并分泌入胆小管。

人卫版生物化学第16章肝的生物化学肝脏,这个人体中最大的实质性器官,就像一座超级化工厂,承担着众多至关重要的生物化学功能。

在人卫版生物化学的第 16 章中,我们将深入探究肝脏的神奇化学世界。

肝脏在物质代谢方面发挥着核心作用。

首先是糖代谢,它是调节血糖的关键角色。

当我们进食后,血糖水平升高,肝脏会将多余的葡萄糖合成肝糖原储存起来;而在饥饿或血糖降低时,肝糖原又能分解为葡萄糖释放入血,以维持血糖的稳定。

不仅如此,肝脏还能进行糖异生,将一些非糖物质如乳酸、甘油等转化为葡萄糖,为身体提供能量。

在脂类代谢中,肝脏同样举足轻重。

它能够合成和分泌胆汁酸,促进脂类的消化和吸收。

同时,肝脏也是脂肪酸氧化分解的主要场所,能够产生大量的能量。

此外,肝脏还能合成甘油三酯、磷脂和胆固醇等脂质,并对它们进行代谢调节。

当脂类代谢出现异常时,就可能导致脂肪肝等疾病的发生。

蛋白质代谢也离不开肝脏的参与。

肝脏是合成蛋白质的重要器官,除了白蛋白外,许多凝血因子、纤维蛋白原等血浆蛋白都在肝脏中合成。

肝脏还能对氨基酸进行代谢,通过转氨基、脱氨基等作用,将氨基酸转化为其他物质。

肝脏还是多种维生素储存和代谢的场所。

例如,维生素 A、D、E、K 等都在肝脏中有一定的储存量。

肝脏还参与这些维生素的活化和转化过程。

除了物质代谢,肝脏在生物转化方面也具有重要功能。

我们的身体在新陈代谢过程中会产生一些非营养物质,如胆红素、胺类、激素等。

这些物质有的具有毒性,有的则需要进一步转化才能排出体外。

肝脏通过一系列酶促反应,对这些非营养物质进行化学修饰,使其水溶性增加,易于排出体外。

胆红素的代谢就是一个典型的例子。

胆红素是血红蛋白分解代谢的产物,它在肝脏中经过一系列反应,与葡萄糖醛酸结合形成结合胆红素,然后随胆汁排入肠道。

如果肝脏的胆红素代谢出现障碍,就可能导致黄疸的发生。

肝脏的解毒功能也是不可小觑的。

它能够将进入体内的有毒物质,如药物、酒精、细菌毒素等,转化为无毒或低毒的物质,然后排出体外。

《生物化学》教案(一)一、教学目标1. 了解生物化学的定义和研究范围2. 掌握生物化学的研究方法和技术3. 理解生物化学在生物学和医学等领域的重要性二、教学内容1. 生物化学的定义和研究范围2. 生物化学的研究方法和技术3. 生物化学的应用领域和重要性三、教学过程1. 引入:通过介绍生物化学的定义和研究范围,引发学生对生物化学的兴趣和好奇心。

2. 讲解:详细讲解生物化学的研究方法和技术,包括光谱分析、色谱分析、质谱分析等。

3. 实例分析:通过具体的实例,展示生物化学在生物学和医学等领域的应用和重要性。

4. 总结:回顾本节课的重点内容,强调生物化学的重要性和应用领域。

四、教学资源1. 教材或教参:《生物化学教程》等。

2. 投影仪或白板:用于展示PPT或板书重点内容。

3. 教学实例:准备相关的实例材料,如科研论文、案例等。

五、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与程度和提问情况。

2. 作业和练习:布置相关的作业和练习题,评估学生对生物化学的理解和掌握程度。

3. 小组讨论:组织学生进行小组讨论,评估学生的合作能力和思考能力。

《生物化学》教案(二)一、教学目标1. 了解生物大分子的结构和功能2. 掌握生物大分子的组成和生物合成过程3. 理解生物大分子在生命过程中的作用和意义二、教学内容1. 生物大分子的结构特点和功能2. 生物大分子的组成和生物合成过程3. 生物大分子在生命过程中的作用和意义三、教学过程1. 引入:通过介绍生物大分子的概念,引发学生对生物大分子的好奇心和兴趣。

2. 讲解:详细讲解生物大分子的结构特点和功能,如蛋白质、核酸、碳水化合物等。

3. 实例分析:通过具体的实例,展示生物大分子在生命过程中的作用和意义。

4. 总结:回顾本节课的重点内容,强调生物大分子在生物学和医学等领域的重要性。

四、教学资源1. 教材或教参:《生物化学教程》等。

2. 投影仪或白板:用于展示PPT或板书重点内容。

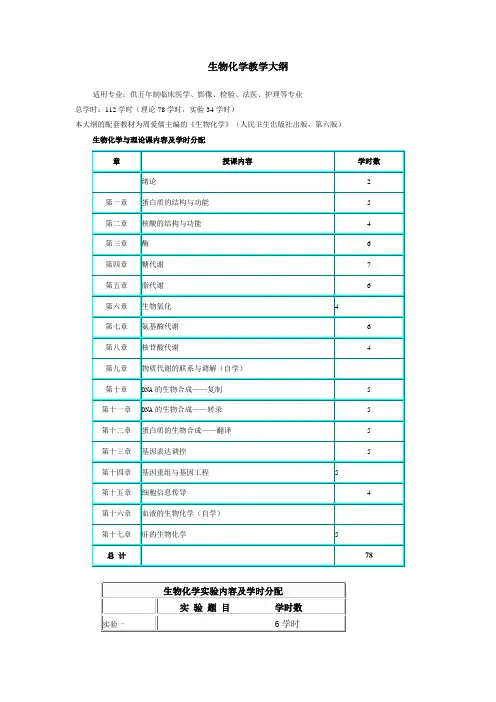

《生物化学》实验教学大纲课程名称:生物化学课程类别:基础课所属学科:生物学实验总学时:12学时授课对象:临床医学专科一、制定实验教学大纲的依据潘文干主编临床医学专科《生物化学》教材第五版、2004年临床医学专科《生物化学》教学大纲。

二、生物化学课程实验教学在培养实验能力中的地位与作用生物化学是在分子水平上阐明生命现象的科学,是医学专业重要的基础课,现代牛物化学理论和技术有着广泛的实用价俏,它的理论和技术已经渗透到其它基础医学和临床医学即生命科学的各个领域,被广泛应用于医学各个学科,对医学的发展起着促进作用,成为生命科学的共同语言和前沿学科。

生物化学理论是在科学研究实验基础上高度总结的结论性观点,所以生物化学实验课一方面使学生在实验屮验证理论的来源与正确性、加深对基础理论的理解、掌握;另一方面, 生物化学实验手段又是生命科学发展的必用手段,生物化学实验课对于培养学生科研能力和素质非常重要而且必要。

三、生物化学实验课程应达到的基本要求1.熟练掌握以下各项生物化学实验的基本操作技能:各种常川玻璃仪器的洗涤和使川。

滴管、吸量管、微量加样器的使川。

离心机、分光光度计、水浴箱、旋涡混合器、电泳仪系统等的使用。

2.掌握以下各项生化实验基本技术和基本原理比色分析法和紫外分光光度法测定蛋白质的含量。

醋纤膜电泳分离血清蛋白质。

血清总胆固醇的测定。

组织DNA、RNA的分离、提纯和定量。

3.熟悉生物化学实验技术的有关理论分光光度法及比色分析法基本原理。

离心技术理论。

电泳技术理论。

生物大分子分离、纯化的一般实验设计相关理论。

实验误差、数据处理等相关理论。

四、学时、教学文件及教学形式本课程总学时为70,理论学时58,实验学时12。

教学文件:《生物化学•分子生物学实验指导》。

教学形式为理论与实践结合的方式,指导教师讲授相关理论、仪器使用及其主要操作步骤,学生分组进行和关内容的具体实践操作。

实验指导教师和实验技术人员随堂指导学牛,解决学牛在实验中遇到的具体问题。

《生物化学》电子教案肝的生物化学一、教学目标:1.了解肝脏的位置、结构和功能;2.了解肝脏的代谢功能和分解代谢产物的途径;3.了解肝脏的解毒和排泄功能;4.掌握肝脏疾病的常见病因和相关的生物化学指标。

二、教学内容:1.肝脏的位置、结构和功能;2.肝脏的代谢功能:2.1糖代谢;2.2脂代谢;2.3蛋白质代谢;3.肝脏的解毒和排泄功能;4.肝脏疾病的生物化学指标。

三、教学重点:1.肝脏的代谢功能和相关的生物化学反应;2.肝脏的解毒和排泄功能。

四、教学方法:1.形象化:通过图示和实物模型展示肝脏的结构和功能;2.数字化:通过数据和图表解析肝脏代谢功能和生物化学指标;3.实践化:通过实验操作,展示肝脏代谢功能和解毒排泄功能。

五、教学过程:1.引入(5分钟)介绍肝脏是人体内最重要的器官之一,形象展示肝脏的位置和结构。

2.正文(40分钟)2.1肝脏的代谢功能(20分钟)通过数据和图表解析肝脏的糖代谢、脂代谢和蛋白质代谢过程和相关的反应式。

讲解肝脏在血糖维持、脂肪合成和蛋白质合成等方面的重要作用。

2.2肝脏的解毒和排泄功能(10分钟)通过实例和图示讲解肝脏解毒和排泄功能,包括解毒化学物质和代谢产物、合成胆汁和排泄胆红素等过程。

2.3肝脏疾病的生物化学指标(10分钟)介绍肝脏疾病的常见病因和相关的生物化学指标,如肝功能指标(ALT、AST、ALP等)和肝炎病毒标志物(HBsAg、HCV-RNA等)。

3.实验演示(20分钟)进行肝脏代谢功能和解毒排泄功能的实验演示,如糖代谢实验、脂代谢实验和胆红素代谢实验等。

通过实验展示肝脏的生物化学反应和功能。

4.总结(5分钟)小结肝脏的生物化学特点和功能,强调肝脏在人体内的重要作用。

六、教学评价:1.提问:根据教学内容和实验结果进行问题的提问,考查学生对肝脏的理解和应用能力;2.实验报告:要求学生根据实验结果撰写实验报告,总结实验目的、过程和结果,培养学生的实验操作和科学写作能力。

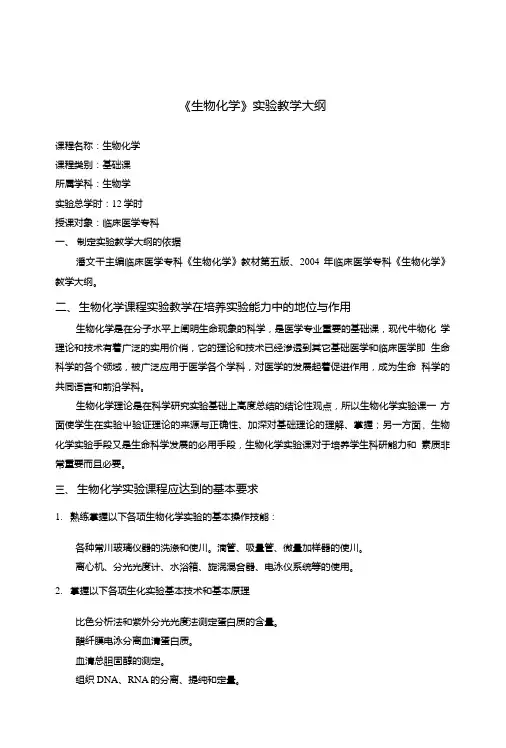

生物化学教学大纲适用专业:供五年制临床医学、影像、检验、法医、护理等专业总学时:112学时(理论78学时,实验34学时)本大纲的配套教材为周爱儒主编的《生物化学》(人民卫生出版社出版,第六版)生物化学与理论课内容及学时分配绪论【目的要求】一、熟悉“生物化学”的概念及其与“分子生物学”的关系。

二、熟悉当代生物化学研究的主要内容三、了解生化与医学的关系四、了解学习生化的一般方法【授课学时】2学时【授课内容】1.重点阐述当代生物化学的概念2. 当代生化研究的主要内容3. 生物化学与医学4. 生物化学发展简史5. 本书内容与本期教学安排6. 生化学习方法简介第一章蛋白质的结构与功能【目的要求】一、掌握:1.组成蛋白质的元素及20种编码氨基酸的结构;2.蛋白质多肽链的结构层次、特点与基本概念;3.蛋白质一级结构、空间结构、理化性质与生理功能二、熟悉:1.蛋白质的组成结构与理化性质和生理功能的关系2.典型纤维状蛋白、球状蛋白的组成结构特点和重要生理功能3.侧链R基的作用与意义三、了解:1.氨基酸、蛋白质的一般分类方法2.蛋白质分离、纯化及结构分析的一般技术与方法【授课学时】5学时【授课内容】一、蛋白质的分子组成1.氨基酸: L-α-氨基酸结构通式和分类、20种氨基酸的英文名词及缩写符号、氨基酸的理化性质。

2.肽:肽键与肽链,生物活性肽。

二、蛋白质的分子结构1.蛋白质的一级结构:2.蛋白质的二级结构:肽单元、α-螺旋、β-折叠、β-转角、无规卷曲、模序及氨基酸侧链对二级结构形成的影响。

3.蛋白质的三级结构:次级键、结构域及分子伴侣。

4.蛋白质的四级结构:5.蛋白质的分类:三、蛋白质结构与功能的关系1.蛋白质一级结构与功能的关系:分子病。

2.蛋白质空间结构与功能的关系。

四、蛋白质的理化性质及其分离纯化1.蛋白质的理化性质:两性解离、胶体性质、蛋白质变性与复性、沉淀、紫外吸收和呈色反应。

2.蛋白质的分离和纯化:透析及超滤法,丙酮沉淀、盐析及免疫沉淀,电泳,层析,超速离心。

生物化学精品课程第一章绪论【授课时间】0.5学时【目的要求】1.掌握生物化学的概念。

2.熟悉生物化学研究的主要内容及其与医学的关系。

3.了解生物化学的发展史。

【教学内容】1.一般介绍:生物化学发展简史2.一般介绍:当代生物化学研究的主要内容3.一般介绍:生物化学与医学【教学重点】1.生物化学、分子生物学的概念。

2.生物化学的研究内容第一章绪论(Introduction) 第一节生物化学发展简史第二节生物化学研究内容第三节生物化学与医学第一节生物化学发展简史第二节生物化学研究内容教学内容一、人体的物质组成人体-*组织器官-*细胞-*亚细胞-*化学物质。

构成人体的主要物质包括水(55%〜67% )、蛋白质(15%〜18%)、脂类(10%~15%)、无机盐(3% 〜4%)、糖类(1%~2%)等,此外,还有核酸、维生素、激素等多种化合物。

由于蛋白质、核酸、多糖及复合脂类等都属于体内的大分子有机化合物,故简称生物分子。

二、生物分子的结构与功能人体是由生物分子按照一定的布局和严格的规律组合而成。

对生物分子的研究,重点是研究其空间结构及其与功能的关系。

结构是功能的基础,功能是结构的体现。

生物大分子的功能还可通过分子之间的相互识别和相互作用来实现。

所以分子结构、分子识别和分子间的相互作用是执行生物信息分子功能的基本要素。

三、物质代谢及其调节生命活动的基本特征是新陈代谢。

正常的物质代谢是生命过程的必要条件,推测人的一生中与环境进行的物质交换:水约60000kg.糖类10000kg.蛋白质1600kg、脂类1000kg o此外,还有其它小分子物质和无机盐类。

体内各种代谢途径之间存在着密切而复杂的关系,为使各种物质代谢途径按照一定规律有条不紊地进行,需要精确的调节来完成,若调节紊乱、物质代谢异常则可引起疾病。

物质代谢中的绝大部分化学反应由酶催化,酶结构和酶含量的变化对物质代谢的调节起着重要作用。

此外,细胞信息传递参与多种物质代谢的调节。

第十六章肝的生物化学

【授课时间】2学时

【目的要求】

1.掌握生物转化的概念、类型。

血红素的分解代谢2.熟悉肝的物质代谢特点。

3.了解胆汁酸的代谢,血红素的生物合成。

【教学内容】

1.一般介绍:肝的物质代谢特点

2.一般介绍:肝的生物转化作用

3.一般介绍:胆汁酸代谢

4.详细介绍:血红素代谢

【授课学时】2学时

第十六章肝的生物化学第一节肝的物质代谢特点第二节肝的生物转化作用第三节胆汁酸代谢

第四节血红素代谢

第一节肝的物质代谢特点

时间

25ˊ

教学内容

一、肝的糖、脂类、蛋白质代谢特点

肝的糖代谢特点

肝的脂类代谢特点

肝的蛋白质代谢特点

二、肝的维生素、激素代谢特点

肝的维生素代谢特点

肝的激素代谢特点

许多激素在发挥其调节作用后,主要在肝内被分解转化、降低或失去

其生物活性,此过程称为激素的灭活。

灭活过程对于激素作用的时间

及强度具有调控作用,灭活后的产物大部分随尿排出。

一些类固醇激

素(如雌激素、醛固酮等)可在肝内与葡萄糖醛酸或活性硫酸等结合,

失去活性。

一些肽类激素,也在肝内被水解“灭活”。

严重肝病时,

激素的灭活作用降低,血中相应的激素水平升高,出现某些临床体征。

备注

第二节肝的生物转化作用

第三节胆汁酸代谢

第四节血红素代谢

结合胆红素与胞浆中的GST结合被运往肝细胞的毛细胆管侧的胞膜处排入毛细胆管,此过程对缺氧、感染、药物均敏感。

肝内外的阻塞或重症肝炎,均可导致排泄障碍,使结合胆红素逆流入血,尿中出现胆红素。

血浆中的胆红素通过肝细胞膜特异受体、胞浆内载体蛋白和内质网的葡糖醛酸基转移酶的共同作用,不断的被肝细胞摄取、结合、转化和排泄,从而不断的被清除。

(四)胆红素在肠腔中的转化及肠肝循环

结合胆红素随胆汁排入肠道后,在肠道细菌β-葡萄糖苷酶的作用下脱去葡糖醛酸基,并逐步还原生成无色的胆色素原。

大部分胆素原随粪便排出体外,在肠道下段与空气接触,被氧化为胆素。

胆素呈黄褐色,是粪便颜色的主要来源。

正常成人每天从粪便排出的粪胆素原约50~250mg。

肠道中生成的胆素原约10%~20%可被肠粘膜细胞重吸收,经门静脉入肝。

其中大部分再随胆汁排入肠道,形成胆素原的肠肝循环。

小部分进入体循环经肾随尿排出,即为尿胆素原。

当接触空气后被氧化成尿胆素,成为尿的主要颜色来源。

正常人随尿排出约0.5~4.0mg胆素。

(五)血清胆红素与黄疸

正常人血清胆红素总量小于17.1μmol/L,其中未结合胆红素约占4/5,余为结合胆红素。

凡能引起体内胆红素生成过多,或肝细胞对胆红素摄取、转化、排泄过程发生障碍均可引起血浆胆红素浓度的升高,称高胆红素血症。

胆红素为金黄色物质,当血清中胆红素含量过高而引起皮肤、粘膜、大部分组织和内脏器官及某些体液的黄染,这一体征称黄疸(jaundice)。

黄疸的程度取决于血清胆红素的浓度。

如血清胆红素浓度<34μmol/L,肉眼不易观察到巩膜和皮肤的的黄染,称隐性黄疸;当血清胆红素浓度>34μmol/L时,黄染十分明显,成为显性黄疸。

根据血清胆红素的来源,可将黄疸分为三类。

1.溶血性黄疸由于红细胞大量破坏,单核-吞噬细胞产生的胆红素过多,超过肝细胞的摄取、转化和排泄能力所致。

其特征为:血清未结合胆红素浓度异常增高,结合胆红素浓度改变不大,与重氮试剂间接反应阳性,尿胆素原升高,尿胆红素阴性。

见于恶性疟疾、某些药。