呼和浩特市概况

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:2

呼和浩特市环境现状调查呼和浩特是内蒙古自治区的首府,是全区政治、经济、科技、文化的中心,地处内蒙古自治区中部山脚下,全市总面积17,224平方公里,现已列为中国历史文化名城之一。

蒙语“呼和浩特”,意为“青色的城”。

内蒙古人则通常省称为“呼市”。

一、呼和浩特市自然环境调查1地理位置通过呼和浩特市卫星图可知:呼和浩特位于内蒙古自治区中西部,地处东经110°46′--112°10′,北纬40°51′--41°8′,市区位于北纬40.48 东经111.41 。

地处内蒙古自治区中部大青山南侧,西与包头市、鄂尔多斯市接壤,东邻乌兰察布市,南抵山西省。

全市总面积17,224平方公里。

2地质地貌2.1 土壤特征呼和浩特市气候受地形海拔高度影响,水热条件随地形海拔高度的变化呈有规律的变化,从而对土壤的形成、发育产生明显分异,在海拔1900—2000米以上的中山,年平均气温较低,水分条件好,生物循环积累和淋溶过程较为明显,从而形成森林土壤和淋溶森林土壤;而在海拔1600米以下的石质山区和黄土丘陵区则形成灰褐土、粗骨土及过度类型的栗褐土,在山前倾斜平原及黑河冲积平原,地形平缓,所形成的是隐域性潮土、盐土等。

2.2 地貌特征境内主要分为两大地貌单元,即:北部大青山和东南部蛮汉山为山地地形,南部及西南部为土默川平原地形。

地势由北东向南西逐渐倾斜。

海拔最高点在大青山金銮殿顶部,高度为2280米,最低点在托克托县中滩乡,高度为986米,市区海拔高度为1040米。

大青山为阴山山脉中段,生成很多纵向的山脉山峰。

境内,由西向东主要山峰有九峰山、金蜜殿山、蟠龙山,虎头山等,东南部是蛮汉山。

2.3 地质单元2.3.1大青山山前倾斜平原山前倾斜平原分布于大青山南麓,哈素海,小黑村,太平庄以北地区,长约90km,宽约10km。

由大青山南麓各沟口形成的洪积锥裙、冲洪积扇裙河冲洪积一湖积扇前带构成。

山前倾斜平原北高南低,坡度较大,尤以山麓地带最为明显。

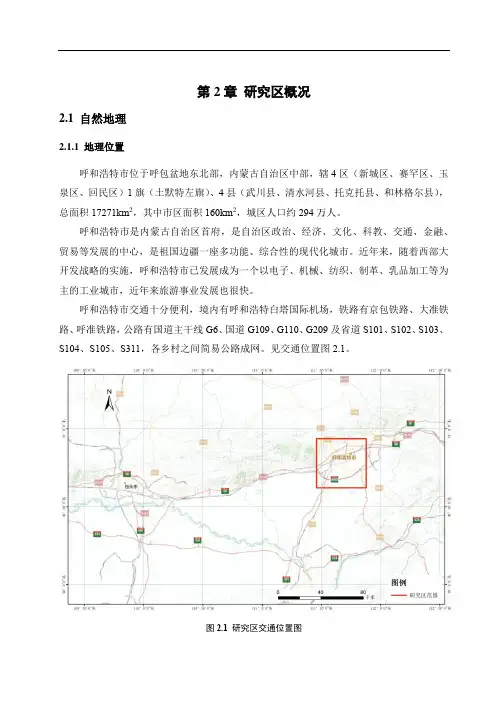

第2章研究区概况2.1 自然地理2.1.1 地理位置呼和浩特市位于呼包盆地东北部,内蒙古自治区中部,辖4区(新城区、赛罕区、玉泉区、回民区)1旗(土默特左旗)、4县(武川县、清水河县、托克托县、和林格尔县),总面积17271km2,其中市区面积160km2,城区人口约294万人。

呼和浩特市是内蒙古自治区首府,是自治区政治、经济、文化、科教、交通、金融、贸易等发展的中心,是祖国边疆一座多功能、综合性的现代化城市。

近年来,随着西部大开发战略的实施,呼和浩特市已发展成为一个以电子、机械、纺织、制革、乳品加工等为主的工业城市,近年来旅游事业发展也很快。

呼和浩特市交通十分便利,境内有呼和浩特白塔国际机场,铁路有京包铁路、大准铁路、呼准铁路,公路有国道主干线G6、国道G109、G110、G209及省道S101、S102、S103、S104、S105、S311,各乡村之间简易公路成网。

见交通位置图2.1。

图2.1研究区交通位置图2.1.2水文气象研究区属干旱半干旱大陆性季风气候。

其主要特点是:冬季寒冷干燥风沙多,夏季干旱降雨少,日照强烈,无霜期短。

多年平均降水量410mm,多年平均蒸发量1782.8mm,最高降水量出现在1959年,为929.2mm,最低为1965年,为155.1mm。

多年平均蒸发量1770mm,最高蒸发出现在1987年,2212.3mm。

年多年平均气温为6℃ 左右,最高气温为37.3℃,最低气温-30.5℃,无霜期103-168天,冻土深度1.56m。

多年平均相对湿度55%,全年主要风向为西北风,年平均风速1.7m/s,最大风速17.2m/s。

近年均(2014年-2016年)逐月降水及蒸发量见图2.2。

研究区水系较发育,均为外陆河水系,即黄河水系。

其中大黑河属黄河一级支流、发源于乌兰察布市卓资县境内,由北东向西南横贯于呼和浩特市境内,为季节性河流,流域面积17673.19km2,多年迳流量2.3 m3/s,径流摸数0.54d m3/s•km2,对区内地下水起补给作用。

呼和浩特行政区划

呼和浩特市,是内蒙古自治区省会,也是自治区最大的政治、经济、

文教、交通和科研中心。

它位于内蒙古西部,西北隔距北京425公里,西

南毗邻河南省,东接山西省。

总面积4444平方公里,常住人口311.27万,城镇人口150.68万。

呼和浩特市区域分布3个街道办事处,4个区,4个县和1个新区。

它们分别是:新城街道办事处、大熊岭街道办事处、赛罕区、回民区、玉

泉区、赛罕县、土默特左旗、土默特右旗、托克托县和呼伦贝尔新区。

呼和浩特市拥有完善的行政制度,全市有3个街道办事处,3个区,

4个县,1个新区,4个农业综合开发项目实施单位和1个综合开发区管

理局。

它们负责行政管理、经济开发、文化教育和社会事务,各自分工,

形成错落有致的政府管理机构体系。

呼和浩特市把握现代化城市发展的方向,致力于建设创新型地方政府,深化行政体制改革,加强行政管理和公共服务,构建以市民为中心的政府

服务体系,为实现建设全面小康社会作出积极贡献。

城市简介呼和浩特,蒙古语为"青色的城市" 现新命名为"中国乳都",是一座具有悠久历史的塞外古城。

公元前306年,赵武灵王在阴山下筑长城,并设云中郡;郡治故址在今呼和浩特市西南托克托县的古城公社所在地。

西汉武帝时,在河套地区兴建了一批军市。

今呼和浩特东郊的塔布托村就留有西汉时期的土城遗址。

土城为内外两重,外城周边3公里,是座长方形土筑小城,为当时的民居及兵营所在地;内城为官署驻地。

魏晋南北朝时期,鲜卑族拓拔部在北方兴起,它的早期都城“盛乐”即在今呼和浩待南面60公里的和林格尔县境。

隋唐时期,呼和浩特一带是突厥人的活动范围。

唐太宗贞观年间,唐军于云中大败突厥于白道(今名蜈蚣坝,在呼和浩特市北)。

唐中宗景龙二年(708),唐王朝在今呼和浩特周围地区设立了东、中、西3个“受降城”。

公元10世纪初,契丹人建立了辽国,在此设天德军及丰州。

丰州故址在今呼和浩特东南约20公里的白塔村附近。

明隆庆六年(1572),蒙古土默特部领主阿勒坦汗(俺答汗)来丰州一带驻牧,不久统一了蒙古各地和漠南地区。

万历九年(1581),阿勒坦汗和他的妻子三娘子在这里正式筑城,城墙用青砖砌成,远望一片青色,“青城”之名由此而来。

明王朝赐名为“归化”。

此城筑成后不久,阿勒坦汗便去世,其妻三娘子成为这座城市的主宰。

三娘子力主与明王朝和睦相处,以致蒙汉两族不用兵革达30年之久。

长城沿线的人们为纪念这位草原女杰,将此城称作“三娘子城”。

清初,三娘子城被清军焚毁。

康熙三十三年(1694),清王朝为彻底打败新疆境内之蒙古准噶尔部队,在原三娘子城外增筑了一道外城,对准噶尔部战争胜利后,距旧城2.5公里处又增建一驻防城即新城,并命名为“绥远城”。

清朝末年,将旧城(归化城)和新城(绥远城)合并,称“归绥”。

1928年,绥远建省,将归绥县城区设为归绥市,作为省会。

日寇占领期间,曾改称为“厚和特别市”。

1954年,撤消绥远省建制,组建内蒙古自治区,并将“归绥”更名为“呼和浩特”,作为内蒙古自治区首府。

呼和浩特市区域环境概况1自然环境概况呼和浩特市地处东经110°46′~112°10′,北纬40°51′~41°8′,位于内蒙古自治区中部大青山南侧,西与包头市、鄂尔多斯市接壤,东邻乌兰察布市,南抵山西省。

全市总面积17224km2。

境内主要分为两大地貌单元,即:北部大青山和东南部蛮汉山为山地地形,南部及西南部为土默川平原地形。

地势由北东向南西逐渐倾斜。

海拔最高点在大青山金銮殿顶部,高度为2280m,最低点在托克托县中滩乡,高度为986m,市区海拔高度为1040m。

大青山为阴山山脉中段,生成很多纵向的山脉山峰。

境内由西向东主要山峰有九峰山、金蜜殿山、蟠龙山、虎头山等,东南部是蛮汉山。

境内河流有大黑河、小黑河、什万立米水磨沟,流域面积1380.9km2,沟长68.2km,年平均径流量4972万m3。

1958年在沟口兴建红领巾水库1座,库容1650万m3,灌溉面积11万亩。

哈拉沁沟,沟长55.6km,流域面积708.7km2,年均径流量2622万m3。

全市河流总长度1075.8km,河网密度为0.177km/km2。

地下水分为浅层水含水层和深层水含水层。

浅层水含水层包括浅层潜水及半承压水等。

地下水埋藏深度、水质、水量均由北向南呈有规律的变化,全市浅层地下水年补给量为9.87亿m3。

呼和浩特属中温带大陆性季风气候,四季气候变化明显,差异较大,其特点:冬季漫长严寒,夏季短暂炎热,春秋两季气候变化剧烈。

年平均气温由北向南递增,北部大青山区仅在2℃左右,南部达到6.7℃。

最冷月气温-12.7~16.1℃;最热月平均气温17~22.9℃。

平均年较差为34.4~35.7℃,平均日较差为l3.5~13.7℃。

无霜期:北部山区为75d,低山丘陵区110d,南部平原区为113~-134d。

日照年均1600h。

降水量:年平均降水量为335.2~534.6mm,其地域分布是西南最少,年雨量仅350mm;平原区在400mm左右;大青山区在430-500mm;最多是大青山乡一前响村,年均降水达到534.6mm,其次是井乡,年均降水量为489.3mm,最少是在南坪乡、黑城乡、新营镇一带,年均降水量仅为335.2~362.8mm。

呼和浩特是内蒙古自治区的省会,是全省政治、经济、科技、文化的中心,地处内蒙古自治区中部山脚下,全市总面积17,224平方公里,总人口197.7万人,居住着蒙古(约占11%)、汉、回、满、鄂伦春、鄂温克等10多个民族,现已列为中国历史文化名城之一。

蒙语“呼和浩特”,意为“青色的城”。

内蒙古人则通常省称为“呼市”。

呼和浩特属半干湿的中温带季风气候,具有降水量少而不均、寒暑变化剧烈的显著特点。

冬季漫长而寒冷,其中1月最冷,最低气温零下25℃至45℃。

昼夜温差极大,夜里比白天温度要低20℃,所以即使夏季去呼和浩特也要带长袖衣服。

灾害性天气有春旱和冬季暴风雪。

呼和浩特属半干湿的中温带季风气候,具有降水量少而不均、寒暑变化剧烈的显著特点。

冬季漫长而寒冷,其中1月最冷,最低气温零下25℃至45℃。

昼夜温差极大,夜里比白天温度要低20℃,所以即使夏季去呼和浩特也要带长袖衣服。

灾害性天气有春旱和冬季暴风雪。

呼和浩特是一座拥有400年历史的塞外名城。

主要景点有明代大召(伊克召)、席力图召(小召),清代五塔寺,清真大寺,博物馆,昭君墓等,呼市北边有大青山风景,可观赏乌海风光、桌子山雄姿、鄂尔多斯草原、这里地质奇特、植物珍奇,是旅游观光不可多得的地方。

这里居住的人们热情好客,您不仅可观赏到美丽的草原风光,还可品尝到真正的内蒙古风味。

呼和浩特市内有许多喇嘛庙,明清两代时,已是远近闻名的“召城”(召在蒙古语里是“寺庙”的意思)。

锡林郭勒路与中山路交会一带为呼市最繁华地带,锡林郭勒路以东的新城高楼林立,以西的旧城景点较多,极富观光价值。

包头位于内蒙古自治区西部,地处渤海经济区与黄河上游资源富集区交汇处,北部与蒙古国接壤,南临黄河,东西接沃野千里的土默川平原和河套平原,阴山山脉横贯中部。

包头的地理座标是东经109度50分至111度25分、北纬41度20分至42度40分,面积为27691平方公里。

包头地处蒙古高原南部,为半干旱半湿润的温带大陆性气候,年均最高气温21℃、最低气温-8℃,春季多风,夏季凉爽。

一、呼和浩特市基本概况呼和浩特,蒙古语意为“青城”,地处内蒙古自治区中部,地理坐标位置为东经110°46′~112°18′,北纬39°35′~41°23′,是内蒙古自治区首府,按照国务院1999年6月3日批准的《呼和浩特市城市总体规划(1996-2010)》,呼和浩特市的城市性质确定为“内蒙古自治区首府和政治、经济、文化中心,国家历史文化名城,我国北方沿边开放地区重要的中心城市”。

市域土地总面积为17224平方公里。

呼和浩特市市区地理坐标为东经111°30′~111°52′,北纬40°48′~40°53′,土地总面积2054平方公里。

呼和浩特市地处黄河水系哈拉沁沟、红山口沟、坝口子沟、乌素图沟及大、小黑河形成的冲击平原上,属于呼包断档盆地的一部分,总地势由东北向西南倾斜,平均坡度为3~5%,平均海拔1050米。

呼和浩特市属于中温带大陆性气候,其特点为冬季漫长而寒冷,夏季短暂而温热,春季和秋季较长,光照充足,温差大,降水少,气候干燥,年平均气温为3.0℃,七月最热,一月最冷,极端最高气温39℃,极端最低气温为-32℃。

呼市市区年平均降水量为401.6毫米,降水时间分布极不平均,多集中在夏季七、八月份,秋季雨水多于春季;市区年平均蒸发量1766.1毫米,平均空气相对湿度55%,日最大降水量为127.2毫米。

太阳辐射能源丰富,年辐射量在5055~5958焦耳/米,日照时数2800~3100小时/年。

最大冻土深度为156厘米。

年平均沙尘暴3.8天。

由于受西伯利亚和西风带气团及地面长波辐射的共同影响,市区逆温现象十分严重,使垂直对流受到抑制,这是呼和浩特市气候的一大特征。

呼和浩特市主要河流有大黑河、小黑河、什拉乌素河、哈拉沁沟、浑河、清水河、宝贝河等汇聚于黄河。

大黑河流经呼市地区114.4公里,平均径流量为9700万立方米。

除以上河流外,沿大青山还有许多山沟,沟内有地下水渗流聚集,与降雨形成季节性小河。

呼和浩特市环境现状调查呼和浩特是内蒙古自治区的首府,是全区政治、经济、科技、文化的中心,地处内蒙古自治区中部山脚下,全市总面积17,224平方公里,现已列为中国历史文化名城之一。

蒙语“呼和浩特”,意为“青色的城"。

内蒙古人则通常省称为“呼市”。

一、呼和浩特市自然环境调查1地理位置通过呼和浩特市卫星图可知:呼和浩特位于内蒙古自治区中西部,地处东经110°46′-—112°10′,北纬40°51′-—41°8′,市区位于北纬40.48 东经111.41 。

地处内蒙古自治区中部大青山南侧,西与包头市、鄂尔多斯市接壤,东邻乌兰察布市,南抵山西省。

全市总面积17,224平方公里。

2地质地貌2.1 土壤特征呼和浩特市气候受地形海拔高度影响,水热条件随地形海拔高度的变化呈有规律的变化,从而对土壤的形成、发育产生明显分异,在海拔1900-2000米以上的中山,年平均气温较低,水分条件好,生物循环积累和淋溶过程较为明显,从而形成森林土壤和淋溶森林土壤;而在海拔1600米以下的石质山区和黄土丘陵区则形成灰褐土、粗骨土及过度类型的栗褐土,在山前倾斜平原及黑河冲积平原,地形平缓,所形成的是隐域性潮土、盐土等.2。

2 地貌特征境内主要分为两大地貌单元,即:北部大青山和东南部蛮汉山为山地地形,南部及西南部为土默川平原地形。

地势由北东向南西逐渐倾斜。

海拔最高点在大青山金銮殿顶部,高度为2280米,最低点在托克托县中滩乡,高度为986米,市区海拔高度为1040米.大青山为阴山山脉中段,生成很多纵向的山脉山峰。

境内,由西向东主要山峰有九峰山、金蜜殿山、蟠龙山,虎头山等,东南部是蛮汉山。

2。

3 地质单元2。

3。

1大青山山前倾斜平原山前倾斜平原分布于大青山南麓,哈素海,小黑村,太平庄以北地区,长约90km,宽约10km。

由大青山南麓各沟口形成的洪积锥裙、冲洪积扇裙河冲洪积一湖积扇前带构成。

呼和浩特市自然概况:呼和浩特市位于华北西北部内蒙古自治区中部的土默川平原。

北依阴山山脉,南濒九曲黄河,是一座历史悠久.风光秀丽的塞外名城。

作为内蒙古自治区首府,经过全市各族人民50多年的艰苦奋斗,呼和浩特已建设发展成为一座经济繁荣.市荣整洁.社会安定,具有鲜明的民族特色和时代风貌的现代化新型城市。

呼和浩特总面积17224平方公里,市区面积达2054平方公里,辖玉泉区.回民区.新城区.赛罕区.土默特左旗.武川县.和林格尔县.清水河县和托克托县九个旗县区。

总人口253万人,其中少数民族26.7万人,市区人口109.6万人。

呼和浩特市区地处中温内陆地带,平均海拔1050米,属西北大陆性气候。

四季分明,昼夜温差较大,夏无酷暑,冬无严寒,全年平均气温在摄氏8度左右。

经济状况:呼和浩特市——包头——东胜经济区,是内蒙古自治区资源富集区和重点开发建设地区。

呼和浩特利用和发挥中心地缘优势,坚持内涵与外延并举的发展方针,“九五”以来,实现了第一产业、第二产业、第三产业的协调发展。

2001年,全市国内生产总值达到211.2亿元,比上年增长19.9%。

其中第一产业增加值25.5亿元,增长0.1%;第二产业增加值95.4亿元,增长26.4%;第三产业增加值90.3亿元,增长19.8%。

全市人均国内生产总值9902元,比上年增长18.8%;财政收入22.9亿元,比上年增长12.0%。

城市居民人均可支配收入6182元,比上年增长10.7%,农民人均纯收入2561元,比上年增长0.9%;全年固定资产投资(不包括农村部分)95.3亿元,比上年增长38.5%;社会消费品零售总额79.9亿元,比上年增长15.0%。

现在,各种潜在的资源优势正在变成现实的经济优势,经济呈现出健康、快速、高效的发展势头,呼和浩特已成为国内外投资者理想的投资热点地区之一。

工业结构调整初见成效。

呼和浩特作为内蒙古自治区重要的工业城市,已形成了以毛纺、服装、电子、机械、电力、食品、化工、建材为支柱,门类比较齐全的轻型加工工业体系。

城市简介呼和浩特,蒙古语为"青色的城市" 现新命名为"中国乳都",是一座具有悠久历史的塞外古城。

公元前306年,赵武灵王在阴山下筑长城,并设云中郡;郡治故址在今呼和浩特市西南托克托县的古城公社所在地。

西汉武帝时,在河套地区兴建了一批军市。

今呼和浩特东郊的塔布托村就留有西汉时期的土城遗址。

土城为内外两重,外城周边3公里,是座长方形土筑小城,为当时的民居及兵营所在地;内城为官署驻地。

魏晋南北朝时期,鲜卑族拓拔部在北方兴起,它的早期都城“盛乐”即在今呼和浩待南面60公里的和林格尔县境。

隋唐时期,呼和浩特一带是突厥人的活动范围。

唐太宗贞观年间,唐军于云中大败突厥于白道(今名蜈蚣坝,在呼和浩特市北)。

唐中宗景龙二年(708),唐王朝在今呼和浩特周围地区设立了东、中、西3个“受降城”。

公元10世纪初,契丹人建立了辽国,在此设天德军及丰州。

丰州故址在今呼和浩特东南约20公里的白塔村附近。

明隆庆六年(1572),蒙古土默特部领主阿勒坦汗(俺答汗)来丰州一带驻牧,不久统一了蒙古各地和漠南地区。

万历九年(1581),阿勒坦汗和他的妻子三娘子在这里正式筑城,城墙用青砖砌成,远望一片青色,“青城”之名由此而来。

明王朝赐名为“归化”。

此城筑成后不久,阿勒坦汗便去世,其妻三娘子成为这座城市的主宰。

三娘子力主与明王朝和睦相处,以致蒙汉两族不用兵革达30年之久。

长城沿线的人们为纪念这位草原女杰,将此城称作“三娘子城”。

清初,三娘子城被清军焚毁。

康熙三十三年(1694),清王朝为彻底打败新疆境内之蒙古准噶尔部队,在原三娘子城外增筑了一道外城,对准噶尔部战争胜利后,距旧城2.5公里处又增建一驻防城即新城,并命名为“绥远城”。

清朝末年,将旧城(归化城)和新城(绥远城)合并,称“归绥”。

1928年,绥远建省,将归绥县城区设为归绥市,作为省会。

日寇占领期间,曾改称为“厚和特别市”。

1954年,撤消绥远省建制,组建内蒙古自治区,并将“归绥”更名为“呼和浩特”,作为内蒙古自治区首府。

一、呼和浩特介绍(属于什么样的城市,未来发展情况)(百度百科)呼和浩特,通称呼市,旧称归绥,是内蒙古自治区首府和政治、经济、文化中心,国家历史文化名城,我国北方沿边地区重要的中心城市[1] 。

地处中国北部边疆,欧亚大陆内部。

市域面积为17224平方公里,辖4区、4县、1旗,2016年末常住人口为308.9万人,市区常住人口210万人。

呼和浩特有着悠久的历史和光辉灿烂的文化,是华夏文明的发祥地之一。

先秦时期,赵武灵王在此设云中郡,故址在今呼市西南托克托县境。

[2] 民国时期为绥远省省会,蒙绥合并后,呼和浩特成为内蒙古自治区首府。

[3] 呼市中心城区本是由归化城与绥远城两座城市在清末民国合并而成,故名归绥。

1954年改名为呼和浩特,蒙古语意为“青色的城”。

呼和浩特是国家历史文化名城、国家森林城市、国家创新型试点城市、全国民族团结进步模范城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市和中国经济实力百强城市,被誉为“中国乳都”。

同时也是呼包银城市群核心城市,呼包鄂城市群中心城市。

2016年2月23日,呼和浩特市在CCTV“中国经济生活大调查”2015年度十大最具幸福感省会城市中名列第六。

(位置分析)呼和浩特位于内蒙古自治区中部。

东经110°46′--112°10′,北纬40°51′--41°8…,市区位于北纬40.48东经111.41 。

地处内蒙古自治区中部大青山南侧,西与包头市、鄂尔多斯市接壤,东邻乌兰察布市,南抵山西省。

全市总面积17,224平方公里。

[16-17] 地处环渤海经济圈、西部大开发、振兴东北老工业基地三大战略交汇处,是联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁,是中国向蒙古国、俄罗斯开放的重要沿边开放中心城市,也是东部地区连接西北、华北的桥头堡。

同时也是中国北方重要的航空枢纽。

除天津、石家庄外距离首都北京最近的省会城市。

(交通分析)公路呼包高速公路已建成使用,现为京藏高速公路一段;于2008年12月建成呼和浩特绕城高速(三环路),并且可以直达周边各市,以及银川、兰州等地,驾车从北京到呼和浩特只需5个小时左右。

关于呼和浩特市的常识1.引言1.1 概述呼和浩特市位于内蒙古自治区的首府,是中国北方重要的城市之一。

作为内蒙古自治区的政治、经济、文化和交通中心,呼和浩特市以其独特的自然风貌和深厚的历史底蕴吸引了众多游客的目光。

首先,呼和浩特市地处蒙古高原东南边缘,人口约为300万。

它坐落在呼伦贝尔高原和燕山山脉的交汇处,地理位置非常重要。

该市地势北高南低,属于温带大陆性季风气候,冬寒长而且干燥,夏季则相对温暖多雨。

这种特殊的气候条件造就了呼和浩特市独特的自然景观和丰富的自然资源。

可以说,呼和浩特市是一个四季分明、风景优美的地方。

其次,呼和浩特市拥有丰富的历史和文化遗产。

这里曾是蒙古帝国的发源地之一,历史可以追溯到几千年前。

在长时间的发展过程中,呼和浩特市形成了独特的蒙古族文化和汉族文化的交融。

古老的建筑、传统的艺术和手工艺品等都展现了当地人民的智慧和历史记忆。

而且,呼和浩特市也是内蒙古文化的重要传承地,每年都会举办各种丰富多彩的文化活动,吸引了众多文化爱好者的关注。

总之,呼和浩特市以其特殊的地理位置、独特的气候特点以及丰富的文化底蕴而闻名。

它是一个充满活力和魅力的城市,在经济发展、文化交流和旅游资源方面都拥有巨大的潜力和前景。

值得我们的关注和深入了解。

1.2文章结构文章结构是指文章的整体组织架构,包括各个部分的内容和次序。

本文的文章结构如下:1. 引言1.1 概述在这部分中,将简要介绍呼和浩特市的基本情况,包括其位置、人口、经济状况等。

1.2 文章结构本文将分为三个主要部分进行介绍:呼和浩特市的地理位置和气候特点、呼和浩特市的历史和文化、呼和浩特市的重要性和发展前景。

通过这样的结构安排,读者能够全面了解呼和浩特市的各个方面。

1.3 目的在这部分中,会明确文章撰写的目的,即通过对呼和浩特市的介绍,增进读者对呼和浩特市的了解和认识,引起对呼和浩特市的关注和关心。

2. 正文2.1 呼和浩特市的地理位置和气候特点这一部分将详细介绍呼和浩特市的地理位置和相关的地理特点,包括其地理坐标、辖区范围、地形地貌等,同时还将介绍呼和浩特市的气候特点,如季风气候、气温变化等。

内蒙古景区介绍

内蒙古是祖国的大花园,是个美丽的地方。

我的家乡——呼

和浩特,是一个古老而又充满活力的城市。

呼和浩特位于内蒙古自治区中部,地处黄河上游,为内蒙古

自治区首府、中国北方重要的工业城市。

全市总面积8.15万平

方千米。

呼和浩特市有汉、蒙、回、满等28个民族,其中蒙古

族人口占全市总人口的49%,是一个典型的多民族聚居城市。

呼和浩特地处中国华北地区,位于东经98°29′~103°28′,北纬39°51′~41°53′之间;东西长约130千米,南北宽约

120千米。

东邻包头,南接乌兰察布,西靠山西、鄂尔多斯,北

与蒙古国接壤。

地处东经115°25′~116°19′之间;北纬38°54′~39°47′之间。

呼和浩特的气候四季分明、气候宜人。

呼和浩特平均气温为12.3℃,最热月平均气温为27.9℃,最冷月平均气温为-12.3℃;年平均降雨量为535毫米;年日照时数为2949小时;年无霜期

为150天左右;年平均风速为3.3米/秒。

—— 1 —1 —。

呼和浩特市城市概况呼和浩特系蒙古语,意为“青色的城”,是内蒙古自治区首府和全区的政治、经济、文化、科教、金融中心,是国家历史文化名城、国家森林城市、全国民族团结进步模范城、双拥模范城和中国优秀旅游城市,同时有“中国乳都”的美誉。

全市总面积1.7万平方公里,总人口296万,其中市区面积210平方公里、人口207万,是以蒙古族为自治民族,汉族占多数,回、满、达斡尔、鄂温克等41个民族聚居的城市。

现辖4区、4县、1旗和1个国家级经济技术开发区。

呼和浩特历史悠久,文化底蕴深厚,是华夏文明的发祥地之一。

早在50万年前,就有人类在此活动,留下了大窑文化遗址。

战国时期,赵国在土默川建云中郡,修筑赵长城。

西汉元帝时期,宫女王昭君出塞,在这里留下了民族友好的历史纪念碑——昭君墓。

南北朝时期,鲜卑族拓跋部在北方兴起,定都于今呼市南40公里的和林格尔,取名“盛乐”,后迁都到平城(今大同)。

辽代契丹族在此设天德军,并建丰州城。

公元1572年,成吉思汗17世孙阿拉坦汗与其夫人三娘子在这里正式筑城,蒙古语称“库库和屯”,后译作“呼和浩特”。

城墙用青砖砌成,远望一片青色,“青城”之名由此而来。

清代乾隆年间扩城屯兵开市,建立新城绥远。

从此,呼和浩特逐渐成为南北商品交流的集散地。

民国十七年(1928年),国民政府设绥远省,呼和浩特为绥远省省会,时称归绥。

1954年绥远省并入内蒙古自治区,恢复原蒙古名呼和浩特,成为内蒙古自治区的首府。

呼和浩特北依大青山,南傍黄河水。

境内主要分为两大地貌单元,即:北部和东南部是大青山和蛮汉山;南部及西南部为土默川平原。

市区平均海拔高度为1050米。

黄河过境106公里。

呼和浩特属中温带大陆性季风气候,年均降水量400毫米左右,四季变化明显,气候宜人。

市内有蒙古风情园、昭君博物院、将军衙署、大召、五塔寺等众多古迹和人文景观,周边还有茫茫的草原,群山环抱,风景独特,是自治区重要的旅游集散地。

呼和浩特及周边资源丰富。

呼和浩特市概况

各位朋友大家好!欢迎大家来到我们的首府,呼和浩特。

呼和浩特地理位置优越,早在汉唐时期,这里就是中原地区开展对外交往的重要通道,是"草原丝绸之路"的枢纽。

明清时期,已是商贾云集之地。

目前,呼和浩特已同世界上26个国家和地区建立了广泛的经济、技术合作和文化交流关系,形成了外向带动发展,全面开放的新格局。

呼和浩特是我国实施西部大开发战略中重要的中心城市之一,享有国家赋予的特殊优惠政策。

经过50多年的建设,呼和浩特已成为一座经济繁荣、民族团结、社会进步、科教发达、交通便利,具有鲜明民族特色和时代风貌的新型城市。

今年的8月呼和浩特被评为中国“乳都”。

呼和浩特是华夏文明的发祥地之一。

是祖国北疆的一座历史文化名城。

无论是远古时期的"大窑文化"遗址,还是战国时期的云中古城遗址,或是明清时期的召庙艺术等,都真实地记录了呼和浩特的悠久历史,显示了这座塞外名城的古老神韵。

呼和浩特,是蒙古语,意思是青色的城,,简称“青城”。

因召庙众多,故又称之为“召城”。

(呼和浩特,是蒙古语,其汉语意思为“青色的城”,简称“青城”。

因召庙云集,故又称之为“召城”,在漫长的历史岁月中,留下了许多具有民族特色和宗教特色的召、寺、塔、壁画等。

著名的有大黑河畔的汉代昭君墓,东郊的汉代白塔,明清时代的大召、席力图召、五塔寺、清真大寺、将军府、玉泉井等。

其中罕见的五塔寺蒙文天文图,端庄的召庙佛像,高耸的望月楼,庄重的公主府,巍峨的白塔,风格独特,技艺精湛,是我国北方的建筑艺术珍品。

还有土默特学校和尔齐召等早期革命纪念地。

乌素图召、青山公园、喇嘛洞、哈素海、以及旧石器时代文化象征大窑文化等。

从大窑文化算起呼和浩特至今已有50万年前历史可见其历史的久远。

)

早在炎黄时代,中国古代北方民族就已活跃在历史舞台上,直至战国时期蒙古高原的历史正式拉开了帷幕。

公元前306年,赵武灵王在此演兵,并沿阴山修筑长城,并设云中郡。

汉朝初期,匈奴与中原地区兵戎相争,,后通过“和亲”改善了关系,“昭君出塞”的故事就发生在那个时期,古今闻名的“昭君墓”就坐落在呼和浩特市外大黑河南岸,成为民族团结的象征;魏晋南北朝时期,鲜卑族拓拔部在北方兴起,当时依附北魏政权的“敕勒庭”在今南阴山的草原上驻牧,这里便有了“敕勒川”之称。

它的早期都城“盛乐”就在今呼和浩特南60公里的和林格尔县境内;隋唐时期,突厥在此一带活动频繁,后来逐渐发展成为边塞互市场所——“白川道”。

唐太宗贞观年间,大将李责率兵至云中,大败突厥于白川道(今名蜈蚣坝,在呼和浩特市北)。

公元10世纪初,契丹人建立了辽国,在此设天德军及丰州。

丰州帮址在今呼和浩特东南约20公里的白塔村附近。

明隆庆六年(572年),蒙古土默特部领主阿勒坦汗来丰州一带驻牧,不久统一了蒙古各地和漠南地区。

万历九年(1581年),阿勒坦汗和他的妻子三娘子在这里正式筑城,城墙用青砖砌成,远望一片青色,“青城”之名由此而来,明王朝赐名为“归化”。

此城筑成后不久,阿勒坦汗便去世,其妻三娘子成为这座城市的主宰。

三娘子力主与明王朝和睦相处,以致辞蒙汉两族不用兵革达30年之久。

长城沿线的人们为纪念这位草原女杰,将此城称作“三娘子城”;清初,三娘子城被清军焚毁。

并改名为“绥远城”,城内主要是军营。

清末,归化城与绥远城合并,称归绥。

1928年绥远建省,以归绥县城区设立归绥市,作为省会。

1949年9月19日,国民党政府绥远省主席董其武率部起义,绥远省全境解放。

1950年1月20日,成立归绥市人民政府,1954年,撤销绥远省建制组建内蒙古自治区,同时更名为“呼和浩特”,成为自治区的首府。

呼和浩特位于内蒙古中部,黄河总和平原土默特平原的东东北部,平均海拔1000米,北枕巍峨的大青山,南临滔滔黄河水,东依连绵起伏的蛮汉山,西与土默特右旗接壤。

周围分别与卓次县毗连,隔黄河相望就是著名的鄂尔多斯高原。

黄河、大黑河会乌拉素河形成的

水系,总和而成了这个土壤肥活,地形平坦,灌溉便利的“前套平原”,历史上也叫“丰洲滩”,又称“土默特平原”,即现在和呼和浩特平原。

呼和浩特地区自古以来就是一个依山抱水,气候宜人,宜农宜牧,美丽富饶的好地方。

呼和浩特现辖新城区、回民区、玉泉区、赛罕区、左旗、托克托县,清水河县,武川县,和林格尔县9个旗县区。

全市总人口211。

8万,少数民族人口26。

4万,有蒙、汉、回、满、鄂伦春、鄂温克等34个民族共居。

呼和浩特地域辽阔、土质肥沃,水资源丰富,农业发展条件十分优越。

现有耕地532千公顷,其中水浇地163千公顷,农作物有小麦、玉米、高梁、莜麦、荞麦等,粮食产量稳定在年产80万吨左右。

2002年,农业增加值达到35.6亿元人民币。

近年来,呼和浩特不断巩固农业的基础地位,积极推进农业产业化进程,发展区域特色农牧业,重点开展对乳品、玉米、马铃薯、蔬菜等农产品的产业化经营,使农业和农村经济结构趋于合理,全市呈现出高效农业的发展势头。

内蒙古华蒙金河集团依托当地丰富的玉米资源,积极发展生物发酵技术,现已成为世界最大的饲料金霉素生产厂家。

在国家实施西部大开发的战略中,呼和浩特在积极推进农业和农村经济结构调整的过程中,注意发挥区域比较优势,发展具有比较优势的资源性产业。

以市场为导向,积极退耕还林还草,因地制宜地提出"奶业兴市"战略。

全力打造中国乳城品牌,使奶牛业得到了空前的发展。

现有奶牛22万头,鲜奶产量64万吨,全市鲜奶产量、人均拥有鲜奶量、鲜奶加工能力,位居全国大中城市之首。

内蒙古伊利集团凭借本地纯天然、无污染的优质鲜奶,加快科技改造的步伐,已发展成为中国最大的乳业集团。

伊利雪糕、冰淇淋、奶粉、液态奶等产品畅销神州大地。

为推动农村经济的发展,呼和浩特还积极推进农村经济园区和小城镇建设,并取得可喜成果。

农业资源的转化和开发已进入健康发展的轨道。

作为内蒙古自治区商业贸易的中心城市,呼和浩特现已形成了一个连接城乡、幅射内蒙古自治区中西部,沟通内地与蒙古国及俄罗斯的商业流通网络。

内蒙古民族集团、天元商厦、新世纪广场、百盛购物中心、华联商厦、新亚泰商厦等一大批现代化商贸企业的建设,使呼和浩特的市场体系逐渐完善,经营方式日趋多样化,建成了农副产品、粮油、肉食、糖酒食品、服装、建材、农机、机动车交易、电器等专业市场,各类商业、饮食网点已发展到3万多家,2002年社会商品零售总额达92亿元人民币。

呼和浩特市容整洁,城市绿化良好,市内建造了“青城”“满都海”两大型公园和多处街心公园。

近年来,城市基础设施得到明显改善,正在实现“现代化首府城市”的建设目标。

不论哪个季节,鳞次栉比的高楼大厦,都掩映在飞红流翠之中,使呼和浩特成为名符其实的“青色之城”。