高中地理第3讲 重力地貌

- 格式:ppt

- 大小:147.71 MB

- 文档页数:90

高中地理知识点之地貌总结(一)高中地理知识点之地貌总结(一)黄土地貌loess landform发育在黄土地层中的地形。

黄土是第四纪陆相黄色粉砂质土状堆积物,占陆地面积的1/10。

典型的黄土地貌有以下特征:①沟谷纵横、地面破碎。

中国黄土高原沟谷密度达3000~5000米/平方千米,最大10000米/平方千米。

沟谷下切深度为50~100米。

沟谷面积占流域面积的30%~50%,有的达60%以上。

地面坡度>15°的约占黄土面积的60%~70%,高中地理知识点之地貌总结(二) 重力地貌gravitational landform坡地上的岩体或土体在自身重力的作用下,发生位移所形成的地表形态。

由于坡地重力所移动的物质多为块体形式,故又将这种移动称为块体运动。

按运动方式分为:崩落、滑动、蠕动3类。

形成的重力地貌类型有:①崩塌,又可分为山崩、塌岸和散落而形成的不同形式的崩塌地貌。

②滑坡。

③蠕动土屑。

④土溜,又分为冻融土溜、热带土溜。

有时也将山地沟谷中的泥石流列入重力地貌。

实际上,它是重力地貌与流水地貌之间的过渡性地貌类型。

地表风化松动的岩块和碎屑物,主要在重力作用下,通过块体运动过程而产生的各种地貌现象的总称。

其过程分两类,一是突发性过程,时常造成灾害;一是非灾变性缓慢过程。

产生的地貌现象是:上部山坡物质不断被迁移,使山坡逐渐后退;山麓就近接受缺乏分选的碎屑堆积,减缓坡度;整体山坡形态随二者而不断变化。

重力地貌类型分为侵蚀类型和堆积类型,前者以陡崖为主;后者主要有倒石堆、石流坡(岩屑坡)、滑坡台阶、滑坡鼓丘、泥石流扇、泥流阶地和石冰川等。

原因包括自然因素和人为因素。

自然因素指各种风化作用生成松散的风化层和岩石风化裂隙,岩体结构面发育程度与产状,地形形态,水活动浸润作用降低岩土强度与休止角,侵蚀、潜蚀与溶蚀作用产生临空面而增加岩土剪力、震动等。

它们随各地自然条件变化而不同,故重力地貌有一定的区域性。

【高中地理】高中地理必修之重力地貌高中地理必修之重力地貌,希望同学们学业有成!坡地上的岩体或土体在自身重力的促进作用下,出现加速度所构成的地表形态。

由于坡地重力所移动的物质多为块体形式,故又将这种移动称作块体运动。

按运动方式分成:崩塌、滑动、血液循环3类。

构成的重力地貌类型存有:①崩落,又可以分成山崩、垮塌岸和堆放而构成的相同形式的崩落地貌。

②滑坡。

③血液循环土屑。

④土溜,又分成冻融土溜、热带土溜。

有时也将山地沟谷中的泥石流列为重力地貌。

实际上,它就是重力地貌与流水地貌之间的过渡性地貌类型。

地表风化松动的岩块和碎屑物,主要在重力作用下,通过块体运动过程而产生的各种地貌现象的总称。

其过程分两类,一是突发性过程,时常造成灾害;一是非灾变性缓慢过程。

产生的地貌现象是:上部山坡物质不断被迁移,使山坡逐渐后退;山麓就近接受缺乏分选的碎屑堆积,减缓坡度;整体山坡形态随二者而不断变化。

重力地貌类型分为侵蚀类型和堆积类型,前者以陡崖为主;后者主要有倒石堆、石流坡(岩屑坡)、滑坡台阶、滑坡鼓丘、泥石流扇、泥流阶地和石冰川等。

原因包括自然因素和人为因素。

自然因素指各种风化作用生成松散的风化层和岩石风化裂隙,岩体结构面发育程度与产状,地形形态,水活动浸润作用降低岩土强度与休止角,侵蚀、潜蚀与溶蚀作用产生临空面而增加岩土剪力、震动等。

它们随各地自然条件变化而不同,故重力地貌有一定的区域性。

人为因素指各种经济活动破坏斜坡自然稳定态。

重力地貌普遍存在,甚至存在于海底。

因其具有一定的环境效应,包括突发性灾害地貌过程和地表沙石化,故受到人们的重视。

因重力地貌的发生存在变形时间效应,故具有可预测性。

中国成功地预报了1985年6月12日湖北秭归新滩大滑坡。

以上就是为大家整理的高中地理必修课程之重力地貌,期望同学们写作后会对自己有所协助,预祝大家写作开心。

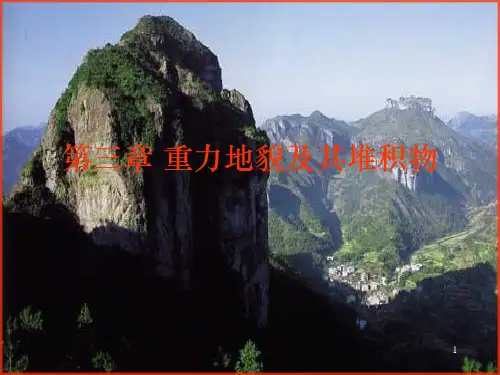

第三章重力地貌及其堆积物一、定义和分类山坡稳定性,是工程地质的重大问题。

促使山坡变化的地质作用种类繁多,重力堆积造成山坡的剥蚀作用是其中之一。

这类剥蚀作用,按其运动方式,可分为崩塌作用、撒落作用,滑坡作用及泥流作用等。

山坡在上述作用的影响下,将不断受到改造,并形成相关的堆积物和堆积地貌。

这些堆积物统称为重力堆积物。

重力作用:位于斜坡上部被裂隙分割的岩层或松散堆积物,在普遍存在的重力作用下,沿斜坡向下运动的过程,叫重力作用或块体运动。

根据运动特点分为4个类型:崩塌作用:快速的、突然的坠落;潜移(蠕动)作用:长期缓慢的运动,无滑动面,有滑移带;滑动作用:先缓慢、后快速的运动;流动作用:泥、砂、石与水搅和成粘稠体的流动过程。

二、地形和堆积物(一)崩塌地形及崩积物崩塌作用:山坡上部由于风化、剥蚀、地震及裂隙等影响的岩石,在自重力作用下,整块向下坠落,迅速地跨向坡脚的作用。

崩积物(xd):崩塌作用形成的堆积物。

崩积物常见于山坡陡峭(>45°),坚硬岩石组成的边坡,特别是地震区。

大规模的崩积物,可堵塞山谷,构成一条天然堆石坝,在坝堤后形成堰塞湖。

如1933年四川叠溪地震引起山崩,崩积物使岷江堰塞成大、小海子。

崩积物特点:未分选,成分简单,由具棱角的大小不一的岩块和岩屑组成,其中的巨型岩块有时可被误认为是基岩露头。

其成分与山坡上部基岩成分一致。

剖面结构下粗上细,不具层理。

倒石堆:崩积物呈圆锥形在坡脚堆积,称倒石堆。

倒石堆的岩性与斜坡上部的岩石基本一致,颗粒大小混杂,垂直剖面上看颗粒自下而上逐渐变细。

当斜坡坡度逐渐变缓时,崩塌作用逐渐减弱。

有时几个倒石堆连接在一起形成倒石裙。

在一般情况下,当自然坡度小于30度左右时,岩石的重力作用不能克服碎石间的阻力,倒石堆处于相对静止状态。

(一)崩塌的形成条件及影响因素1.地形地貌条件:地形是引起崩塌的基本因素。

斜坡坡度大于55°、高度超过30m的地段有利于发生崩塌。

高一地理人教版关于地貌知识点地貌是指地球表面上由于风、水、冰、重力等因素造成的地形特征。

地貌研究是地理学的一个重要分支,它对于揭示地球表面形态的形成过程和地壳变动有着重要的意义。

在高中地理教材中,对于地貌的学习是必不可少的一部分。

下面我们将从地球的形状、地壳运动、地层和地势等角度,简要介绍一些高一地理人教版中关于地貌的知识点。

一、地球的形状地球近似是一个椭球体,其赤道半径约为6378千米,极半径约为6357千米,由于地球的自转和形状不规则,导致地球在表面存在地势起伏。

二、地壳运动地壳运动是指地球表层岩石的大规模垂直或水平运动。

它包括地壳运动的产生原因、地震和火山的分布特点等内容。

地壳运动会导致地质灾害的发生,如地震、山体滑坡、泥石流等。

三、地层地层是地壳中的一层,是由沉积岩和火山岩等构成的。

地层研究可以了解地球的演变历史、地壳的组成和变化规律,通过地层对比可以推断地层的相对年代和地质历史。

四、地势特征地势是指地表高低起伏的特征。

地势是由地表的地形、地貌、地势、地下构造以及气候和水文等因素共同决定的。

地势特征主要包括山地、高原、平原和盆地。

1. 山地山地是指地表地势相对较高,以山脉、岳峰等为特征的地形。

山地分布广泛,可以分为太行山脉、长江三角洲山地、喀喇昆仑山脉等。

2. 高原高原是指地表地势相对平坦,相对海拔较高的地形。

高原地带气候多样,如青藏高原、云贵高原等。

3. 平原平原是指地表地势相对平坦,海拔较低的地形,广泛分布于世界各大洲。

如长江中下游平原、华北平原等。

4. 盆地盆地是指由山脉、山地环绕而成的地下构造活动形成的地表地势较为低洼的地形。

盆地多分布在陆地内部,如四川盆地、鄂尔多斯盆地等。

...通过对以上地貌知识点的学习,我们可以更好地理解地球表面的变化和演变过程,以及地球上不同地形的形成原因和特征。

在高中地理学习中,除了理论知识的学习,还需要进行实地考察和实践活动,以加深对地貌知识的理解和应用。

第三章地貌地貌学简介地貌:也称地形,指地球硬表面由地貌内外力相互作用塑造而成的外貌和形态地貌学(Geomorphology):研究地球表面的形态(Landforms)特征、成因、分布及其发育规律的科学。

(严钦尚)地貌学由地理学、尤其是由地质学中分化成独立的学科,在十八世纪末至十九世纪初开始形成。

地貌学基本理论“现实论”,英国的赖尔(Charles Lyell)在《地质学原理》中提出,1830年提出: 地球表面形态是由现在仍起作用的过程的影响下,缓慢而不断地变化认为,基本的地貌形态作为地壳运动的结果而形成,然后在外力作用下被破坏、夷平“地理循环”学说,美国的戴维斯(W . M . Davis),1899年认为地貌发育有三要素,即构造、营力、时间。

认为地貌的准平原化发育过程经历三个阶段:幼年期、壮年期、老年期。

阿·彭克(1858~1945)近代地理学史上系统自然地理研究最出色的人他第一个采用地貌学Geomorphology)一词来论述地球形态的起因创立了气候地貌学、第四纪冰川地层学。

在巴伐利亚阿尔卑斯山考察时,证实了第四纪冰期《地形分析》,德国的彭克(W . Penck),1924年。

彭克专注坡地形态研究,认为内、外力同时作用,而地貌形态则揭示了内、外力的关系。

地貌成因要素:地貌营力、地表物质、地貌发育时间;F = f(PM)dtF :form;P :process;M:matter;t:time;P:内(营)力(放射能);外(营)力(太阳能、重力);内力和外力同时作用,相互影响,此消彼长,动态平衡;M:岩性、地质构造;t:地貌发育时间;关键1:地貌营力地貌是在内营力和外营力的共同作用下生成和发展内营力:地球内能造成地壳的水平或垂直运动,引起岩层的褶皱、断裂、岩浆活动和地震等地球上巨型、大型地貌主要是内力所造成的外营力:在太阳能和重力驱动下通过大气、流水和生物所起的作用风化、流水、冰川、波浪、潮汐等,外力作用活跃,易于被察觉关键2:物质组成地表物质组成包括地质构造和岩石性质地质构造是地貌形态的骨架岩性不同造成岩石对外力抵抗力的差异关键3:时间内外力作用时间的长短不同所形成的地貌形态也有区别,显示出地貌发育的阶段性地貌的规模星体地貌例如,陆地和海洋(占据面积在几十万和几百万km2以上)巨地貌如: 山系(占据面积在几万和几十万km2以上)大地貌如: 山脉(占据面积在几百和几千km2以上)中地貌如: 河谷盆地(占据面积在几十km2)小地貌如: 单个洪积扇微地貌如: 沙波纹第一节地貌成因与地貌类型一、地貌成因(一)构造运动与地貌发育即内力对地貌发育的作用岩石圈构造运动造成地表形态,是地球内部物质运动的产物,称为构造地貌或内营力地貌构造地貌按规模可以分为3个等级:1. 全球构造地貌大陆、海洋2. 大地构造地貌山系、高原、平原、洋中脊、洋盆3. 地质构造地貌火山,单面山,向斜谷(二)地貌形成的气候因素即外力对地貌发育的作用大多数地貌外营力受气候因素的控制,气候水热组合条件的差异导致外力性质、强度和组合状况发生差异,最终形成不同地貌类型及组合(三)岩性对地貌形成的影响即物质组成对地貌发育的影响(四)人类活动对地貌的影响二. 基本地貌类型根据形态特征划分、忽略地貌成因可以将基本地貌类型分为:山地(和丘陵)平原(和高原)盆地山地山地是指高于周围平地,而内部又有一定高差的正地形;呈带状延伸的山地称为山脉;丘陵是海拔高度 500m 以下,相对高度<100m 的正地形。

第三章重力地貌及其堆积物一、定义和分类山坡稳定性,是工程地质的重大问题。

促使山坡变化的地质作用种类繁多,重力堆积造成山坡的剥蚀作用是其中之一。

这类剥蚀作用,按其运动方式,可分为崩塌作用、撒落作用,滑坡作用及泥流作用等。

山坡在上述作用的影响下,将不断受到改造,并形成相关的堆积物和堆积地貌。

这些堆积物统称为重力堆积物。

重力作用:位于斜坡上部被裂隙分割的岩层或松散堆积物,在普遍存在的重力作用下,沿斜坡向下运动的过程,叫重力作用或块体运动。

根据运动特点分为4个类型:崩塌作用:快速的、突然的坠落;潜移(蠕动)作用:长期缓慢的运动,无滑动面,有滑移带;滑动作用:先缓慢、后快速的运动;流动作用:泥、砂、石与水搅和成粘稠体的流动过程。

二、地形和堆积物(一)崩塌地形及崩积物崩塌作用:山坡上部由于风化、剥蚀、地震及裂隙等影响的岩石,在自重力作用下,整块向下坠落,迅速地跨向坡脚的作用。

崩积物(xd):崩塌作用形成的堆积物。

崩积物常见于山坡陡峭(>45°),坚硬岩石组成的边坡,特别是地震区。

大规模的崩积物,可堵塞山谷,构成一条天然堆石坝,在坝堤后形成堰塞湖。

如1933年四川叠溪地震引起山崩,崩积物使岷江堰塞成大、小海子。

崩积物特点:未分选,成分简单,由具棱角的大小不一的岩块和岩屑组成,其中的巨型岩块有时可被误认为是基岩露头。

其成分与山坡上部基岩成分一致。

剖面结构下粗上细,不具层理。

倒石堆:崩积物呈圆锥形在坡脚堆积,称倒石堆。

倒石堆的岩性与斜坡上部的岩石基本一致,颗粒大小混杂,垂直剖面上看颗粒自下而上逐渐变细。

当斜坡坡度逐渐变缓时,崩塌作用逐渐减弱。

有时几个倒石堆连接在一起形成倒石裙。

在一般情况下,当自然坡度小于30度左右时,岩石的重力作用不能克服碎石间的阻力,倒石堆处于相对静止状态。

(一)崩塌的形成条件及影响因素1.地形地貌地段有利于发生崩塌。

2.岩性条件:岩性对崩塌有明显的控制作用。

坚硬脆性的岩石组成的高陡边坡易发生崩塌;另外,硬、软岩相间构成的边坡,因风化的差异性造成硬岩突出、软岩内凹,这样突出悬空的硬岩也易于发生崩塌。

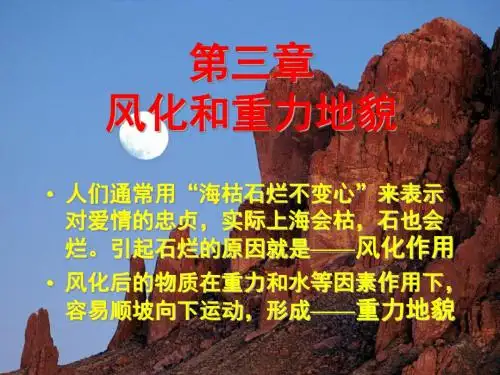

第三章风化作用与坡地重力地貌本章重点、难点内容:1.风化及风化壳对地貌发育的影响2.崩塌的发生条件3.滑坡的地貌特征及发生条件第一节风化作用与风化壳一、风化作用地表岩石和矿物受温度变化、大气、水溶液和生物的影响所发生的一切物理状态和化学成分的变化称为风化作用。

它是一切外营力作用的先导。

通常把风化作用分为物理、化学和生物风化作用三种。

而生物风化作用就其本质而言,可纳入物理风化和化学风化之中。

(一)物理风化作用是指岩石发生物理疏松崩解等机械破坏过程,一般不引起化学成份的改变。

产生物理分化作用的原因有:①岩石卸荷释重而引起的剥离作用②外来晶体在岩石裂隙中的挤压作用③因温度变化而引起岩石体积发生膨胀与收缩作用④生物活动对岩石机械风化作用的影响(二)化学风化作用岩石、矿物与大气圈、水圈、生物圈中的各种化学组分发生一系列的化学反应,从而改变了岩石的矿物成分和化学成分,这种作用称为化学风化作用。

影响化学风化作用的因素很多,最重要的是水、大气和温度。

化学风化作用的类型有:溶解作用、水解作用、水化作用、碳酸盐化作甩、氧化作用、生物化学风化作用等。

以上各种风化作用在自然界不是单独进行的,往往是同时进行、相互影响、相互促进的。

物理风化作用使岩石发生机械破碎,加大孔隙度,岩石表面积增加,有利于水、空气、微生物的侵入。

因此,物理风化作用促进了化学风化作用的进行;而化学风化作用不仅改变了岩石的化学成分,而且破坏了其结构,减弱了矿物之间的凝聚力,又有利于物理风化的进行,它也是物理风化作用的继续和深入。

二、风化壳(一)风化壳的概念及其特征残留在原地基岩之上的风化物称为残积物。

被风化了的岩石图的疏松表层称为风化壳。

风化壳按其平面形态特征可分为面状、线状、囊状和复合型风化壳等几种类型。

风化壳在剖面上具有明显的垂直分带性自上而下可划分为土壤层、风化土层(全风化带)、风化碎石带(强风化带)、风化块石带(弱风化带)、风化裂隙带(微风化带)以及原岩。