第五章理学教育思想的形成和学校的改革与发展.pptx

- 格式:pptx

- 大小:3.09 MB

- 文档页数:92

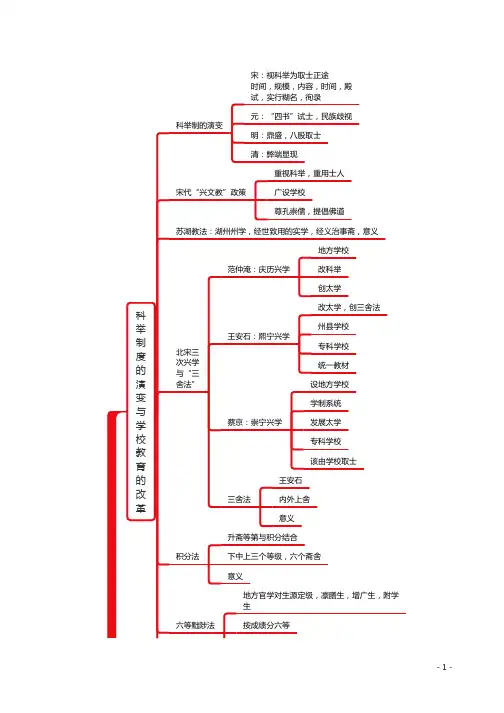

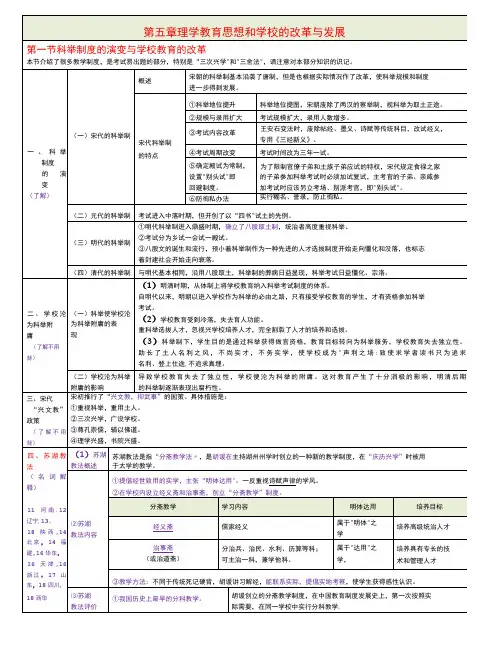

第五章理学教育思想和学校的改革与发展【考纲内容】理学教育思想和学校的改革与发展(1)科举制度的演变与学校教育的改革宋元明清的文教政策【新增】:科举制度的演变及其对学校的制约:“苏湖教法”:北宋三次兴学与“三舍法”:积分法:“六等黜陟法”:“监生历事”:社学。

(2)书院的发展书院的产生与发展:《白鹿洞书院揭示》与书院教育宗旨:东林书院与书院讲会:诂经精舍、学海堂与书院学术研究:书院教育的特点。

(3)私塾与蒙学教材私塾的发展、种类和教育特点:蒙学教材的发展、种类和特点。

(4)朱熹的教育思想朱熹与《四书章句集注》:“存天理,灭人欲”与教育的作用、目的:论“大学”与“小学”:“朱子读书法”。

(5)王守仁的教育思想“致良知”与教育作用:“随人分限所及”的教育原则:论教学:论儿童教育。

1、科举制度的演变与学校教育的改革(1)宋元明清的文教政策①重视科举,重用士人为了巩固政权,一方面采用政治威慑和物质利诱的手段迫使将帅交出兵权;另一方面重用文人,让他们充任全国各级政权的官吏。

因为政治上迫切需要文人,便利用科举考试大量取士。

②“三次兴学”,广设学校宋初通过科举考试,选拔了不少人才,有利于中央集权的建立与巩固,但却忽视了兴建学校培育人才。

一些有识之士意识到,仅仅依靠科举考试选拔人才是远远不够的,还必须广设学校培育人才。

③尊孔崇儒,提倡佛、道宋朝统治者尊孔祟儒,大力提倡佛、道,其主观目的是为了维护封建统治,但因其积极倡导,使儒、佛、道三家在长期而激烈的斗争中,逐渐走上了融合的道路,最终孕育出以儒家思想为主体,糅合佛、道思想而形成的新的思想体系—理学思想。

(2)科举制度的演变及其对学校的制约①科举制度的演变宋朝的科举制度:扩大科举名额;确定了“三年一贡举”;殿试成为定制;建立新制、防止科场作弊元朝的科举制度:其具有明显的民族歧视特点;规定从“四书”中出题,以《四书章句集注》为答题标准;科举制度日趋严密。

明朝的科举制度:是中国科举制度史上的鼎盛时期。

理学的发展历程理学,是宋明时期以理为核心概念建立起来的一种哲学思潮,有别于儒家、道家等,它继承了古代朴素唯物主义的思想。

其发展历程分为萌芽、兴盛、鼎盛和转变四个阶段。

5世纪,中国开始步入封建社会。

唐初至五代,朝廷推崇儒术,儒家学说得到推广和普及。

经过隋唐几代的发展,儒家的影响力已经波及政治、法律、医学、教育、科技、文艺等各个领域。

但此时期的中国人仍然认为天地有万物构成,自然界包括太阳和月亮都由阴阳二气组成。

“三纲五常”是这一时期最基本的社会伦理观念。

如果在上面加上修身、齐家、治国、平天下的话,那么统治者用来约束老百姓的就是“三纲五常”。

在天人合一思想的影响下,儒家学者们发现天地间万物虽然各异,但都是由理所统领,万物的特性也是由“理”决定的,并且万物的运动也与“理”相符合。

《易经》便是这一时期儒家学者的结晶。

自汉武帝采纳董仲舒的“罢黜百家,独尊儒术”之后,儒家学者便以孔子的学说作为最高的信条。

中国的经学在宋代形成了四大学派,即以朱熹为代表的考证学派,以程颢、程颐兄弟为代表的伊洛学派,以陈亮为代表的永康学派,以叶适为代表的事功学派。

朱熹提出“格物致知”的命题,意指对事物研究探索,才能获得真知;从“格物致知”的思想中可以看出,宋代的理学还是以“格物致知”的自然观为主导。

所谓“格物致知”,是要人们亲身体验,按照天理去研究万事万物。

人只有遵循自然,依照自然的规律办事,才能获得知识。

在朱熹之前,格物致知一直没有被提出,朱熹则创造性地把“格物致知”加入到传统的儒家信仰里,打破了神权思想的桎梏,把西方近代科学的知识观念引进儒家的信仰中。

不仅如此,他还用格物致知的命题,引导当时社会风气的改变,由理学演变为官学。

经过了北宋后期,程颢、程颐兄弟发展了宋儒对“格物致知”的见解,将《礼记》中关于仁、义、礼、智、信的内容加以阐释,使格物致知的内涵更具系统化。

10世纪以后,元明清三代处于蒙古族统治之下,民族歧视严重,再加上长期战乱,整个社会停滞不前。

北宋实行崇文政策,重视通过科举制度网罗人才,但却忽视了兴学育才,学校教育受到很大冲击,国家深

感人才匮乏,所以“兴文教〃的政策在宋初80多年主要表现为重视科举,之后这个政策的侧重点转移到兴

五、北宋三 次兴学与 “三舍法" (一)北宋的三次兴 学

10天津简 (简述宋朝历 史上三次著 名的兴学运 动),13山东 简,16西北 简,2018福 建师大(名词 解释:熙宁兴 学) (1)概

述

(二)三舍 法

13北京, 14湖南, 15山东, 15华东, 16陕西, 17

集美大

(2)

具体 内容

"三舍法"北宋王安石”在熙宁兴学"期间创立的一种种对太学的改革措施。

①将太学分为外舍、内舍、上舍三个程度不同、依次递升的等级;太学生相应地分为三部分,学 员依学业程度,通过考核,依次升舍。

②初入学为外舍生,平时有品行(行)和学业(艺)的考查记录,每月由任课教师举行“私试”,

每年由学校举行“公试二

③学习一年后,外舍生考试和平时行艺合格者可依次升入内舍,内舍生学习两年后,考试合格和 平时行艺合格者可依次升入上舍。

④上舍生学习两年后,学行卓异者,可由太学主判直接推荐做官,等于科举及第。

其他人根据学 业成绩,可分别得到免发解、免省试的待遇,等于减少了部分科举考试的程序。

王安石的长远目。

理学的形成与发展儒学的复兴,首先得力于统治者的需要、爱好和提倡。

赵匡胤虽戎马一生,但在北宋王朝建立之后却远比刘邦聪明,深知可以马上得天下,但无法以马上治之。

他不仅自己独喜观书,手不释卷,且严格要求臣下都要积极读书,以知治国之道。

于是在北宋王朝的官僚队伍中,自始就形成一种重文轻武的风气。

宋太祖 " 杯酒释兵权 " ,宰相赵普号称以 " 半部《论语》治天下 " ,以及宋初确立以文官知州事的制度等,都是这种风气的必然反映。

在提倡读书的同时,赵匡胤竭力褒扬孔子和儒学,登基伊始,就下令增修国子监学舍,修饰先圣十哲像,画七十二贤及先儒二十一人像,并亲自为孔子、颜渊撰写赞辞,命宰臣分撰余赞,车驾一再临幸焉。

所有这些,对宋初儒学的复兴都起到至关重要的作用。

统治者对儒学的厚爱激励着儒生们奋发求学,贡献智慧,儒生门的奉献也确乎没有辜负统治者的期待。

有鉴于宋初的政治格局与外部环境,儒学的复兴最先体现在《春秋》学这一热点问题上。

因为在儒家诸多重要经典中,只有《春秋》学的大一统和尊王攘夷的宗旨无须经过多少改装,就可以用来为宋初的现实服务。

因此宋初儒家学者出于最直接的现实感受,很自然地将研究的视点集中在《春秋》上。

据《宋史·艺文志》著录,宋人有关《春秋》的著述在二百种以上,而仅仅在宋初学者刘敞之前,所列宋人《春秋》传注就达十七种一百八十四卷。

据此可知宋初儒学复兴确以《春秋》经传之华为主。

其中如孙复的《春秋尊王发微》,明确宣布他的研究目的在于尊王,在于正君臣之分,明大一统之义,开宗明义地强调隐公 " 元年眷王正月 " 的基本主题就是 " 孔子之作《春秋》也,以天下无王而作也,非为隐公而作也。

然则《春秋》之始于隐公者非他,以平王之所终也。

" 在他看来,《春秋》之所以书 " 王正月 " ,原因在于 " 夫欲治其末者,必先端其本;严其终者,必先正其始。

宋明理学思想的发展与演变宋明时期是中国古代思想界的重要时期,尤以理学思想的发展演变而著称。

理学是宋明时期出现的一种哲学思想,它探讨了存在和意义等根本问题。

正是因为它的出现和发展,才使得宋明时期成为中国哲学史上的一个重要时期。

本文将从理学的起源、宋明理学思想的发展以及其演变等方面进行探讨。

一、理学的起源理学的起源至今尚不清楚,学术界对此争论不休。

但可以确定的是,理学是在战国时期的儒家学派中开始产生的。

《论语》中的“中庸”一章有这样的一句话:“致中和,天地位焉,万物育焉。

”这便是后来中庸之学的思想基础。

汉代儒学阐述了格物致知的思想,即“形而上者谓之道,形而下者谓之器,自然之道,君子之道也。

”这从某种意义上说,已经形成了理学思想的雏形。

宋明时期的理学,是在前代经验的基础上发展演化发展起来的。

理学的代表人物是朱熹、程颢、程颐等。

他们主张“格物致知”,即通过对客观世界的认识,来达到智慧和真理。

同时,他们将儒家经典进行了解释和归纳总结,形成了一套系统完整的理论。

二、宋明理学思想的发展宋明时期是理学思想的黄金时期,尤其是朱熹的理学思想尤为成熟。

朱熹认为人的本性是善的,只是在外界影响下才会发生负面的转变。

他通过对《大学》、《中庸》等经典著作的研究,提出了“中学之道”,即“在治国安邦的基础上,实现人类真正的自我价值和发展”。

与此同时,南宋的程颢、程颐兄弟也对儒学有着独到的见解。

他们强调“道法自然”,主张“格物致知”,提出了“静坐忘言”的观点,即通过静坐,沉淀心灵,达到超脱世俗的境界。

宋明时期的理学思想除了对儒学经典进行了深入的研究之外,还对自然科学作了不少的贡献。

如景物观察法、物理兴学法等。

三、宋明理学思想的演变明代是理学最后的时期,此时,因为时代背景和知识技能的巨大变化,理学的思想也相应地在不断发生着转变。

明代的理学思想与宋代大有不同,尹于儒成为了当时理学的代表人物。

他通过对朱熹的经典注释,提出了“天地合一”的观点,催生了朱熹学派和儒林派之间的对立。