秋燥论

- 格式:ppt

- 大小:599.50 KB

- 文档页数:23

喻昌“秋燥论”学术思想探析喻昌“秋燥论”学术思想探析==================================================================== == 【摘要】明末清初医家喻昌作为“错简重订派”的代表人物,完善了“三纲鼎立说”,对外感温病的见解独辟榛芜,特别是其专立秋燥一章,列《伤燥门》,并制清燥救肺汤以治外感燥邪。

喻昌上溯《内经》,旁及金元诸家,对燥证独树己见,并对后世温病学派的发展奠定基础。

其秋燥论可概括为:端经旨之说,鉴燥湿之别;倡燥熯伤阴之言,分表里气血论燥;寒热平和之方治燥;治燥五律;本文拟从以上几点探析。

【关键词】喻嘉言; 秋燥论; 平和之剂1端经旨之说,鉴燥湿之别1.1燥邪亦属六淫之一: 喻昌明确指出燥气顺四时之变,法五行之运,与风、寒、暑、湿、火同为六气之一,各司其政。

正如《医门法律?秋燥论》云:“大意谓春伤于风,夏伤于暑,长夏伤于湿,秋伤于燥,冬伤于寒,觉六气配四时之旨,与五运不相背戾,而千古之大疑始一决也。

……大热之后,继以凉生,凉生而热解,渐至大凉,而燥令乃行焉。

”1.2燥与湿的天壤之殊: 《医门法律?秋燥论》曰:“燥之与湿,有天壤之殊。

燥者天之气也,湿者地之气也。

水流湿,火就燥,各从其类,此胜彼负,两不相谋。

春月地气动而湿胜,斯草木畅茂;秋月天气素而燥胜,斯草木黄落。

故春分以后之湿,秋分以后之燥,各司其政。

今指秋月之燥为湿,是必指夏月之热为寒然后可。

奈何《内经》病机一十九条,独遗燥气。

他凡秋伤于燥,皆谓秋伤于湿。

”喻昌上承经旨,下涉诸家,提出《内经》病机一十九条脱遗燥气,混淆燥湿之别,并以此为鉴从气化、从类、运气、自然征象及互化等方面阐述燥与湿的天壤之殊。

2倡燥熯伤阴之言,分表里气血论燥2.1燥胜则熯: 经曰:燥胜则干。

《医门法律?秋燥论》云:“夫干之为害,非遽赤地千里也。

有干于外则皮肤皱揭者,干于内则精血枯涸者,干于津液而营卫气衰,肉烁而皮着于骨者,随其大经小络,所属上下中外前后,各为病所。

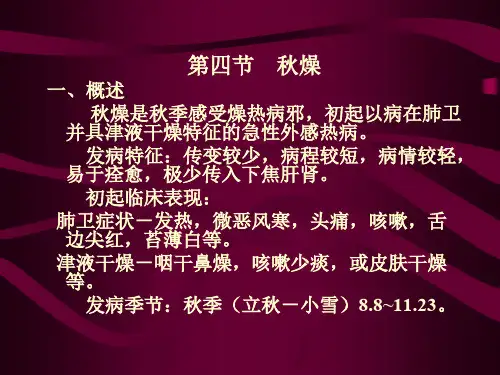

温病丨“秋燥”的病因病机及辨证论治医贯"医贯专注于中西医文献整理秋燥是秋季感受燥热病邪所引起的外感热病。

其特点是初起邪在肺卫时即有津液干燥见症,如咽干、鼻燥、咳嗽少痰、皮肤干燥等。

多发生在秋季,尤以秋分后小雪前为多见。

本病病势轻浅,除极少数可以传入肝肾者外,一般传变较少,病程较短,易于痊愈。

清初喻嘉言着有论述燥邪为患的专篇“秋燥论”,首创秋燥病名。

但对燥邪的性质,各医家又有不同看法,如喻嘉言认为燥属火热,而沈目南却认为燥属次寒。

吴鞠通则以胜复气化之理来论述燥气,大旨以胜气属凉,复气属热。

俞根初、王孟英、费晋卿均认为秋燥有温、凉两类。

秋燥有温燥、凉燥之分,凉燥不属温病范畴,此文论述的秋燥是指温燥而言。

现代医学中发于秋季的上呼吸道感染、急性支气管炎等,可参考本病辨证施治。

1 病因病理本病的发生,是感受秋令燥热病邪而成。

秋天气候有偏热、偏凉之不同。

在久晴无雨,秋阳久曝之时,感之者多病温燥;若是秋深初凉,西风肃杀之时,感之者多病风操,亦即凉燥。

由于秋日燥金主令,肺属燥金,故燥气内应于肺,肺合皮毛,所以本病初起多邪在肺卫,出现肺卫证候。

此与风温初起的证候表现大致相似,所不同者,本病有明显的津液干燥见证。

这是本病的特征,也是与其它温病初起见证的不同之点。

肺卫燥热之邪不解,势必内传人里。

由于燥气易耗津液,一经化热传里,其津液干燥之象更为明显。

若燥热在肺,易成肺燥阴伤,或进而导致肺胃阴伤。

传入阳明胃肠,易成肺燥肠闭或阴伤腑实之证。

若化燥传人营血,也可出现络伤咳血或气血两燔之证。

传入下焦,则多伤肝肾之阴,易导致水不涵木,虚风内动等病证。

若初起治疗得当,或患者素质较好,则一般不致发展到深入下焦的地步。

2 诊断要点■有一定的季节性,多发生于秋令燥热偏盛时节。

■典型的临床特征是:初起除具有肺卫见证外,必伴有口、鼻咽、唇等津液干燥征象。

■本病重心在肺,病情较轻浅,一般传变较少。

以伤肺胃之阴者为多,较少传入下焦。

秋燥论原文及译文

秋燥论原文及译文如下:

原文:

喻昌曰:燥之与湿,有霄壤之殊。

燥者,天之气也;湿者,地之气也。

水流湿,火就燥,各从其类,此胜彼负,两不相谋。

春月地气动而湿胜,斯草木畅茂;秋月天气肃而燥胜,斯草木黄落。

故春分以後之湿,秋分以後之燥,各司其政。

今指秋月之燥为湿,是必指夏月之热为寒然後可。

奈何《内经》病机一十九条独遗燥气?他凡秋伤於燥,皆谓秋伤於湿。

历代诸贤,随文作解,弗察其讹。

昌特正之。

译文:

喻昌说:燥和湿有天上地下的差别。

燥,是天的气;湿,是地的气。

水流布于地就是湿,火靠近物就为燥,各自依从它们的类属,这一方面强,那一方面就弱,两者是不相融合的。

春季地气生发,因而湿气旺盛,这就使草木生长繁茂;秋日天气强劲肃杀,因而燥气强盛,这就使草木枯黄凋落。

所以春分以后的湿气,秋分以后的燥气,各自主管它们的时令。

我喻昌特地来纠正它。

希望以上译文对您有所帮助。

秋燥[单项选择题]1、首先把秋燥作为独立疾病的医家是:().A.刘河间B.吴鞠通C.叶桂D.喻昌参考答案:D[单项选择题]2、秋燥初、中、末三期的治疗大法为:().A.上燥增液,中燥治气,下燥治血B.上燥治气,中燥治血,下燥增液C.上燥治血,中燥增液,下燥治气D.上燥治气,中燥增液,下燥治血参考答案:D[单项选择题]3、著有论述燥邪为患的专篇──“秋燥论”的医家是:().A.刘完素B.俞根初C.沈目南D.喻嘉言参考答案:D[单项选择题]4、认为燥属次寒的医家是:().A.俞根初B.沈目南C.喻嘉言D.李东垣参考答案:B[单项选择题]5、“燥证路径无多……,始用辛凉,继用甘凉,与温热相似,但温热传至中焦,间有当用苦寒者,燥证则唯柔润,最忌苦燥,断无用之之理矣。

”其语出:().A.喻嘉言B.吴鞠通C.王孟英D.汪瑟庵参考答案:D[单项选择题]6、秋燥,证见耳鸣,目赤,龈肿咽痛等,其治疗首选的方剂是:().A.桑杏汤B.翘荷汤C.杏苏散D.白虎汤参考答案:B[单项选择题]7、初起喉痒干咳,继则痰粘带血丝,胸胁牵涌,腹部灼热,大便水泄如注,肛门灼热,舌尖红,脉数,方宜:().A.桑杏汤B.清燥救肺汤C.阿胶黄芩汤D.葛根黄芩黄连汤参考答案:A[单项选择题]8、女性,17岁,初秋久晴无雨,证见咳嗽不爽而多痰,胸腹胀满,便秘,舌红苔黄,治宜:().A.清肺润燥养阴B.宣肺化痰,泄热攻下C.滋养阴液,攻下腑实D.肃肺化痰,润肠通便参考答案:D[单项选择题]9、证见身热,干咳无痰,气逆而喘,咽喉干燥,鼻燥,齿燥,胸满胁痛,心烦口渴,舌苔薄白而燥或薄黄干燥,舌边尖红赤,病机属邪在:()A.卫分B.卫气同病C.气分D.气营同病参考答案:C[多项选择题]10、秋燥邪在肺卫证的治疗,主以:()。

A.辛温发汗B.辛凉甘润C.清热解毒D.轻透肺卫E.滋养肝肾参考答案:B,D[多项选择题]11、对秋燥病的治疗禁忌的提法应是:()。

《医门法律》——秋燥论《医门法律》——秋燥论喻昌曰∶燥之与湿,有霄壤之殊。

燥者,天之气也;湿者,地之气也。

水流湿,火就燥,各从其类,此胜彼负,两不相谋。

春月地气动而湿胜,斯草木畅茂。

秋月天气肃而燥胜,斯草木黄落。

故春分以后之湿,秋分以后之燥,各司其政。

今指秋月之燥为湿,是必指夏月之热为寒然后可,奈何《内经》病机一十九条,独遗燥气。

他凡秋伤于燥,皆谓秋伤于湿,历代诸贤,随文作解,弗察其讹。

昌特正之,大意谓春伤于风,夏伤于暑,长夏伤于湿,秋伤于燥,冬伤于寒。

觉六气配四时之旨,与五运不相背戾,而千古之大疑始一决也。

然则秋燥可无论乎?夫秋不遽燥也,大热之后,继以凉生,凉生而热解,渐至大凉,而燥令乃行焉。

《经》谓阳明所至,始为燥终为凉者,亦误文也。

岂有新秋月华露湛,星润渊澄,天香遍野,万宝垂实,归之燥政?迨至山空月小,水落石出,天降繁霜,地凝白卤,一往坚急劲切之化,反谓凉生,不谓燥乎?或者疑燥从火化,故先燥而后凉,此非理也。

深乎!深乎!《上古脉要》曰∶春不沉,夏不弦,秋不数,冬不涩,是谓四塞。

谓脉之从四时者,不循序渐进,则四塞而不退也。

所以春夏秋冬孟月之脉,仍循冬春夏秋季月之常,不改其度。

俟二分二至以后,始转而从本令之王气,乃为平人顺脉也。

故天道春不分不温,夏不至不热,自然之运,悠久无疆。

使在人之脉,方春即以弦应,方夏即以数应,躁促所加,不三时而岁度终矣。

其能长世乎?即是推之,秋月之所以忌数脉者,以其新秋为燥所胜,故忌之也。

若不病之人,新秋而脉带微数,乃天真之脉,何反忌之耶?且夫始为燥,终为凉,凉已即当寒矣。

何至十月而反温耶?凉已反温,失时之序,天道不几顿乎。

不知十月之温,不从凉转,正从燥生,盖金位之下,火气承之,以故初冬常温,其脉之应,仍从乎金之涩耳。

由涩而沉,其涩也,为生水之金;其沉也,即为水中之金矣。

珠辉玉映,伤燥云乎哉?然新秋之凉,方以却暑也,而夏月所受暑邪,即从凉发。

《经》云∶当暑汗不出者,秋成风疟。

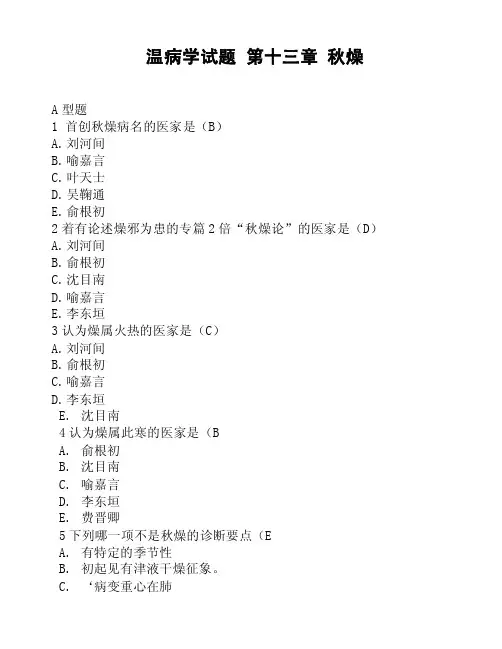

温病学试题第十三章秋燥A型题1 首创秋燥病名的医家是(B)A.刘河间B.喻嘉言C.叶天士D.吴鞠通E.俞根初2着有论述燥邪为患的专篇2倍“秋燥论”的医家是(D)A.刘河间B.俞根初C.沈目南D.喻嘉言E.李东垣3认为燥属火热的医家是(C)A.刘河间B.俞根初C.喻嘉言D.李东垣E.沈目南4认为燥属此寒的医家是(BA.俞根初B.沈目南C.喻嘉言D.李东垣E.费晋卿5下列哪一项不是秋燥的诊断要点(EA.有特定的季节性B.初起见有津液干燥征象。

C.‘病变重心在肺D.一般传变较少E.病程较长6方书记载秋燥初、中、末三期的治疗大法是(D)A.上燥増液,中燥治气,下燥治血B.上燥治气,中燥治血,下燥治气C.上燥増液,中燥治血,下燥治气D.上燥治气,中燥増液,下燥治血E.上燥治血,中燥治气,下燥増液7“燥与火不同,火为实证,热盛阳亢,身热多汗,法宜苦寒,夺其实而泻其热;燥为虚证,阴亏失润,肌肤燥,法宜甘寒,养其阴而润其燥”语出(C)A.俞根初B.王孟英C.何廉臣D.喻嘉言E.吴鞠通8“燥证路经无多……始用辛凉,继用甘凉,与温热相似,但温热传至中焦,间有当用苦寒则,燥证则惟喜柔润,最忌苦燥,断无用之之理也”语出(E)A.喻嘉言B.吴鞠通C.王孟英D.刘河间E.汪瑟庵9下列秋燥的治疗方法中,哪项提法错误(D)A.邪袭肺卫,治以辛凉甘润B.燥干清窍,治宜清轻宣透上焦气分燥热。

C.燥热化火,伤及肺阴,治宜清肺燥养阴D.燥热化火,治以苦寒清热泻火为主。

E.肺胃阴伤,治宜甘寒滋润,清养肺胃。

10证见发热微恶风寒,头痛少汗,咳嗽少痰,咽干鼻燥,口渴,苔白舌红,右脉数大,方宜用(C_A.银翘散B.桑菊饮C.桑杏汤D.清燥就肺汤E.翘荷汤11秋燥,证见耳鸣,目赤,齿龈肿咽痛等其治疗首选方剂是(B)A.桑杏汤B.翘荷汤C.杏苏散D.白虎汤E.清咽汤12温病身热,干咳无痰,气逆而喘,胸闷胁痛,咽干鼻燥,心烦口渴,舌边尖红,苔薄白而干,病机为(C)A.风热邪袭肺卫B.燥热邪在肺卫C.燥热化火,伤及肺阴D.燥热灼伤肺胃津液E.风温邪热壅肺13初起时喉痒干咳,继则因咳甚而痰粘带血,胸胁疼痛,腹部灼热,大便泻泄,舌红,苔薄黄而干,脉数,方宜(A)A.阿胶黄芩汤B.桑杏汤C.清燥就肺汤D.葛根芩连汤E.宣白承气汤14咳嗽不爽,痰粘难咯,胸腹胀满,便秘,治宜(C)A.宣白承气汤B.桑杏汤C.五仁桔皮汤D.増液承气汤E.以上都不是15女,17岁,初秋久晴无雨,证见咳嗽不爽而多痰,胸腹胀满,便秘,舌红苔黄,治宜(D)A.清肺润燥养阴B.宣肺化痰,泄热攻下C.滋养阴液,攻下腑实D.肃肺化痰,润肠通便E.甘寒滋润,清养肺胃。

喻昌“秋燥论”学术思想探析

喻昌是明朝末年著名的医学家、药学家和博学家,他的医学研究涉及中、西、阴、阳、藏、气、经、络等多个层面。

他的《医贯》《论病源》《本草图经》《医学入门》等著作在中医史上具有重要地位。

其中,喻昌的“秋燥论”学术思想在中医界引起了广泛讨论。

他认为,秋季气候干燥,人体内液体流失过多,容易引发各种疾病。

因此,秋季养生应注意保持水分,多喝水、多吃润肺、润肠、滋阴、清热之品,并要避免日晒、风吹、酗酒、熬夜等不良习惯,以免损伤阳气。

喻昌的“秋燥论”学术思想对中医养生理论的发展具有重要意义。

他的论述指导人们根据季节变化进行调养,强调人体与自然环境的关系,先人们树立了秋季养生的意识,使人们在日常生活中对于季节气候变化的影响保持了一定的敏感性。

同时,喻昌还从中药角度提出了润肺、润燥、滋阴、清热等药物的运用,为中药学研究提供了重要的思路,丰富了中药理论。

总之,喻昌的“秋燥论”学术思想对中医学术理论发展和人们的健康生活具有深远的影响,成为中医学宝贵的遗产。

《医门法律》——秋燥论《医门法律》——秋燥论喻昌曰∶燥之与湿,有霄壤之殊。

燥者,天之气也;湿者,地之气也。

水流湿,火就燥,各从其类,此胜彼负,两不相谋。

春月地气动而湿胜,斯草木畅茂。

秋月天气肃而燥胜,斯草木黄落。

故春分以后之湿,秋分以后之燥,各司其政。

今指秋月之燥为湿,是必指夏月之热为寒然后可,奈何《内经》病机一十九条,独遗燥气。

他凡秋伤于燥,皆谓秋伤于湿,历代诸贤,随文作解,弗察其讹。

昌特正之,大意谓春伤于风,夏伤于暑,长夏伤于湿,秋伤于燥,冬伤于寒。

觉六气配四时之旨,与五运不相背戾,而千古之大疑始一决也。

然则秋燥可无论乎?夫秋不遽燥也,大热之后,继以凉生,凉生而热解,渐至大凉,而燥令乃行焉。

《经》谓阳明所至,始为燥终为凉者,亦误文也。

岂有新秋月华露湛,星润渊澄,天香遍野,万宝垂实,归之燥政?迨至山空月小,水落石出,天降繁霜,地凝白卤,一往坚急劲切之化,反谓凉生,不谓燥乎?或者疑燥从火化,故先燥而后凉,此非理也。

深乎!深乎!《上古脉要》曰∶春不沉,夏不弦,秋不数,冬不涩,是谓四塞。

谓脉之从四时者,不循序渐进,则四塞而不退也。

所以春夏秋冬孟月之脉,仍循冬春夏秋季月之常,不改其度。

俟二分二至以后,始转而从本令之王气,乃为平人顺脉也。

故天道春不分不温,夏不至不热,自然之运,悠久无疆。

使在人之脉,方春即以弦应,方夏即以数应,躁促所加,不三时而岁度终矣。

其能长世乎?即是推之,秋月之所以忌数脉者,以其新秋为燥所胜,故忌之也。

若不病之人,新秋而脉带微数,乃天真之脉,何反忌之耶?且夫始为燥,终为凉,凉已即当寒矣。

何至十月而反温耶?凉已反温,失时之序,天道不几顿乎。

不知十月之温,不从凉转,正从燥生,盖金位之下,火气承之,以故初冬常温,其脉之应,仍从乎金之涩耳。

由涩而沉,其涩也,为生水之金;其沉也,即为水中之金矣。

珠辉玉映,伤燥云乎哉?然新秋之凉,方以却暑也,而夏月所受暑邪,即从凉发。

《经》云∶当暑汗不出者,秋成风疟。

第七章秋燥一、概述秋燥是秋季感受燥热病邪而引起的外感热病。

初起以病在肺卫时就有咽干、鼻燥、咳嗽少痰、皮肤干燥等津液缺乏表现为其特征。

本病发生于秋季燥气主令之时,尤以秋分后小雪前多见,地势高、气候干燥的西北地区、内蒙古地区多见。

有关燥邪致病的记载最早见于《内经》,其中有“清气大来,燥之胜也”,“岁金太过,燥气流行”,“木不及,燥乃大行”等记载,指明燥气的形成与岁运及时令有关系。

“燥胜则干”,“燥者濡之”,则指出了燥邪的致病特点和治疗原则。

金元时代刘河间《素问玄机原病式》对燥邪为病的病机作了补充说明,指出:“诸涩枯涸,干劲皴揭,皆属于燥”。

清代喻嘉言《医门法律》立秋燥专篇,首创秋燥病名,指明秋燥为感受秋季燥热病邪而致,多犯上焦肺系,创立清燥救肺汤名方。

喻氏认为《内经》所述“秋伤于湿”当为“秋伤于燥”,并对内伤之燥、外感之燥作了比较系统的论述。

此后叶天士、吴鞠通等医家进一步完善和发挥秋燥辨证论治内容,并各自就燥邪的阴阳属性阐述己见。

喻嘉言认为燥属火热;吴鞠通以胜复气化理沦沦述燥气,即胜气属凉,复气属热;沈目南认为燥属次寒;俞根初以秋季气候的温凉之别作为划分温燥和凉燥的根据,对临床产生了重要影响。

由于凉燥不属于温病范畴,故本章主要论温燥。

根据秋燥的发病季节和病证表现,西医疾病中发生于秋季的上呼吸道感染、流行性感冒、急性支气管炎及肺炎等,均可参考本病进行辨证论治。

二、病因病机秋燥为病,外因是感受秋季燥热病邪。

秋季气候有偏温偏凉的不同,俞根初说:“秋深初凉,西风肃杀,感之者多病风燥,此属凉燥……若久晴无雨,秋阳以曝,感之者多病温燥,此属燥热。

”燥热病邪易伤人津液,若遇人体肺卫不固,或素体阴液不足,或夏季汗多津气受伤,即易感受而发为秋燥,此是秋燥发病的内因。

秋季燥金之气主令。

肺属金,其气应于秋,肺在外合皮毛,故秋燥初起,首犯肺卫。

温燥初起与风温初起临床表现相似,凉燥初起与风寒轻证初起临床表现相似。

唯因燥邪有伤津的性质,所以不论温燥凉燥,都同时伴有津液干燥见症。