安全 血泪教训之中石油吉林石化公双苯厂“11.13”爆炸事故(连载14)

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:13

吉林双苯事故原因分析及改进措施乐晓磊一、事故概述2005年11月13日(星期日)13:35左右,中国石油天然气公司吉林石化分公司双苯厂发生爆炸事故,造成8人死亡,1人重伤,59人轻伤,其中40多人住院治疗,有四万人紧急疏散。

事故及救灾所排放出的含苯、苯胺、硝基苯等有机物的污水,由厂区的排水口直接流入了松花江,形成江面上一条长达80公里的污染带,流经吉林、黑龙江多个县市。

经过俄罗斯,最后流入了太平洋,由安全事故灾害,演变成环保污染事件,所造成的影响和范围之大,恐怕已不仅仅是安全生产的灾害。

分析这起特大事故发生的原因和环境,对于我们提高今后的安全工作水平,防范此类事故发生,具有一定的指导意义。

中石油吉化公司,有五十年历史,位于吉林省吉林市的松花江北岸,其前身是吉林化学工业公司,是国家“一五”期间兴建的全国第一个大型化学工业基地。

1954年开工建设,1957年建成投产。

1998年,吉化公司划归中国石油天然气集团公司管理,是集石油、化学、橡胶、塑胶于一体的综合性石油化工企业。

发生这起事故的双苯厂位于吉林市龙潭区吉化中部工业区,拥有员工1300多人,年产苯胺13. 6万吨、苯酚丙酮12万吨,共有新旧两座苯胺装置,新苯胺装置于2003年投入生产。

是中国大陆当时最大的苯胺制造厂。

在这个制造流程中,原料苯、中间产物硝基苯、成品苯胺及苯酚丙酮都属于有毒化学品,尤其硝基苯还属于危险化学品。

爆炸发生时,现场约百余人正在厂区内工作,新苯胺装置T-102塔、T-101塔最先发生爆炸,造成附近管线及设备不同程度的泄漏,并很快被蔓延的火势引燃,爆炸声接二连三,大火产生的刺鼻浓烟弥漫整个厂区,共发生15次爆炸,其中较大爆炸六次,现场之火势至14日凌晨才被扑灭。

二、事故经过因为发现硝基苯精馏塔塔釜蒸发量不足、循环不畅,工人停止硝基苯初馏塔和硝基苯精馏塔的进料,排放硝基苯精馏塔塔釜残液。

但硝基苯精制岗位操作人员违反操作规程,在停止粗硝基苯进料后,未关闭预热器蒸汽阀门,导致预热器内物料气化,后工人发现超温,关闭了硝基苯进料预热器蒸汽阀,硝基苯初馏塔进料温度开始下降至正常值。

国内苯胺事故案例1、吉林石化双苯厂苯胺爆炸事故中石油吉林工厂爆炸事故:事件经过:11月13日下午13时45分左右,地处吉林省吉林市的吉林石化公司双苯厂苯胺装置发生爆炸着火事故,造成5人死亡、1人失踪、60多人受伤。

受伤人员在事故发生后被分别送到吉化的两所医院进行救治,受伤较轻的人员已经在诊治后陆续回家。

现在尚有30多人在医院接受救治,两名重伤者手术后暂无生命危险。

第一批赶到现场的消防队员以最快的速度铺设了4条水带,为移动水炮供水,然而喷水灭火不到5分钟,第二次爆炸突然发生,爆炸产生的巨大气流把厂内下水井的井盖炸飞。

现场的消防队员立即将险情进行通报,与此同时,吉林市消防支队调度指挥中心果断启动了化工火灾灭火救援应急预案,一次性调动了8个公安消防支队的300多名消防官兵,赶赴火场,并迅速成立现场指挥部。

爆炸现场的明火已于14日凌晨4点左右被扑灭,从14日早上7时开始,被疏散人群已陆续回到自己的家里,开始恢复正常的生活秩序。

责任处理:吉林市政府11月14日晚证实,石油吉林石化公司双苯厂爆炸现场找到5具遇难者遗体。

医护人员正在对住院接受救治的受伤人员进行身体复查。

造成这些人员受伤的主要原因是爆炸瞬间产生的冲击波荡起爆炸物碎片、玻璃等物品,击伤和划伤这些人的脸部等位置。

12月4日,中国石油天然气集团公司召开各企事业单位领导干部会议,传达贯彻国务院领导同志关于安全生产工作的重要指示精神,通报吉林石化分公司双苯厂爆炸事故造成松花江重大水环境污染事件的情况。

集团公司党组书记、总经理、股份公司董事长陈耕说,吉林石化分公司双苯厂爆炸事故是一起重大责任事故,违章操作是造成事故的直接原因。

他还在大会上通报了爆炸事故引发的松花江重大水环境污染事件和事故处理情况。

爆炸事故给松花江沿岸特别是大中城市人民群众生活和经济发展带来严重影响,同时,水污染事件还引起国际社会的关注,造成了不良的国际影响,也损害了中国石油的整体形象。

吉林省,黑龙江省和国家有关部门采取了积极有效的防控措施。

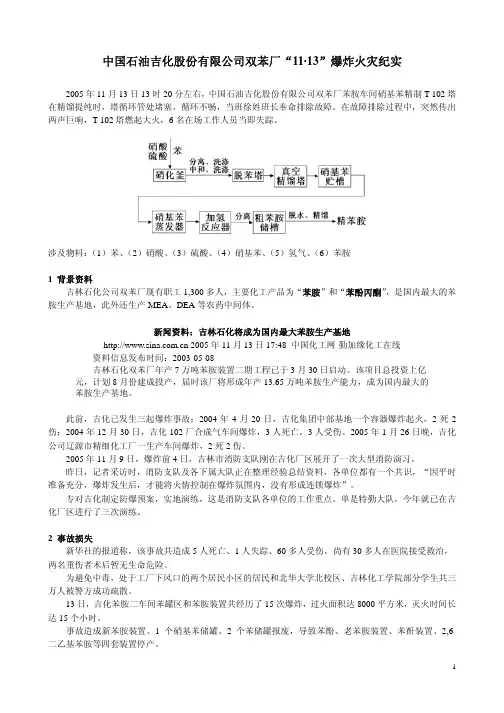

中国石油吉化股份有限公司双苯厂“11·13”爆炸火灾纪实2005年11月13日13时20分左右,中国石油吉化股份有限公司双苯厂苯胺车间硝基苯精制T-102塔在精馏提纯时,塔循环管处堵塞,循环不畅,当班徐姓班长奉命排除故障。

在故障排除过程中,突然传出两声巨响,T-102塔燃起大火,6名在场工作人员当即失踪。

涉及物料:(1)苯、(2)硝酸、(3)硫酸、(4)硝基苯、(5)氢气、(6)苯胺1 背景资料吉林石化公司双苯厂现有职工1,300多人,主要化工产品为“苯胺”和“苯酚丙酮”,是国内最大的苯胺生产基地,此外还生产MEA、DEA等农药中间体。

新闻资料:吉林石化将成为国内最大苯胺生产基地 2005年11月13日17:48 中国化工网-勤加缘化工在线资料信息发布时间:2003-05-08吉林石化双苯厂年产7万吨苯胺装置二期工程已于3月30日启动。

该项目总投资上亿元,计划8月份建成投产,届时该厂将形成年产13.65万吨苯胺生产能力,成为国内最大的苯胺生产基地。

此前,吉化已发生三起爆炸事故:2004年4月20日,吉化集团中部基地一个容器爆炸起火,2死2伤;2004年12月30日,吉化102厂合成气车间爆炸,3人死亡,3人受伤。

2005年1月26日晚,吉化公司辽源市精细化工厂一生产车间爆炸,2死2伤。

2005年11月9日,爆炸前4日,吉林市消防支队刚在吉化厂区展开了一次大型消防演习。

昨日,记者采访时,消防支队及各下属大队正在整理经验总结资料,各单位都有一个共识,“因平时准备充分,爆炸发生后,才能将火情控制在爆炸氛围内,没有形成连锁爆炸”。

专对吉化制定防爆预案,实地演练,这是消防支队各单位的工作重点。

单是特勤大队,今年就已在吉化厂区进行了三次演练。

2 事故损失新华社的报道称,该事故共造成5人死亡、1人失踪、60多人受伤。

尚有30多人在医院接受救治,两名重伤者术后暂无生命危险。

为避免中毒,处于工厂下风口的两个居民小区的居民和北华大学北校区、吉林化工学院部分学生共三万人被警方成功疏散。

安全血泪教训之中石油吉林石化公双苯厂“11.13”爆炸事故(连载14)编者按小7:长期的安逸容易让我们失去危险的嗅觉,如果您身边有工作在一线的朋友,请不要吝啬您的点击分享。

或许,他们正因为看到这篇文章,提高了自身安全意识,将大部分突如其来的事故扼杀于摇篮之中。

事故案例:中石油吉林石化公双苯厂“11.13”爆炸事故2005年11月13日,中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸,造成8人死亡,60人受伤,直接经济损失6908万元,并引发松花江水污染事件。

国务院事故及事件调查组认定,中石油吉林石化分公司双苯厂'11.13'爆炸事故和松花江水污染事件是一起特大生产安全责任事故和特别重大水污染责任事件。

爆炸时冒起的黄烟爆炸后的地面事故经过:2005年11月13日,因苯胺二车间硝基苯精馏塔塔釜蒸发量不足、循环不畅,替休假内操顶岗操作的二班班长徐某组织停硝基苯初馏塔和硝基苯精馏塔进料,排放硝基苯精馏塔塔釜残液,降低塔釜液位。

10时10分,徐某组织人员进行排残液操作。

在进行该项操作前,错误地停止了硝基苯初馏塔T101进料,没有按照规程要求关闭硝基苯进料预热器E102加热蒸汽阀,导致进料温度升高,在15分钟时间内温度超过150℃量程上限。

11时35分左右,徐某回到控制室发现超温,关闭了硝基苯进料预热器蒸汽阀,硝基苯初馏塔进料温度开始下降至正常值。

13时21分,在组织T101进料时,再一次错误操作,没有按照“先冷后热”的原则进行操作,而是先开启进料预热器的加热蒸汽阀,7分钟后,进料预热器温度再次超过150℃量程上限。

13时34分启动了硝基苯初馏塔进料泵向进料预热器输送粗硝基苯,当温度较低的26℃粗硝基苯进入超温的进料预热器后,由于温差较大,加之物料急剧气化,造成预热器及进料管线法兰松动,导致系统密封不严,空气被吸入到系统内,与T101塔内可燃气体形成爆炸性气体混合物,引发硝基苯初馏塔和硝基苯精馏塔相继发生爆炸。

国务院对中石油吉林石化分公司双苯厂“1113”爆炸事故及

松花江水污染事件作出处理

佚名

【期刊名称】《化工安全与环境》

【年(卷),期】2006(19)47

【摘要】目前,国务院对中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司双苯厂“11·13”爆炸事故及松花江水污染事件作出处理,对中国石油天然气集团公司及吉林石化分公司责任人员,对吉林省有关方面责任人员给予相应的党纪、行政处分。

【总页数】1页(P2-2)

【关键词】吉林石化分公司;水污染事件;爆炸事故;松花江;国务院;中国石油天然气

股份有限公司;中国石油天然气集团公司;双苯

【正文语种】中文

【中图分类】X928.5

【相关文献】

1.中石油吉林石化公司双苯厂爆炸事故 [J],

2.国务院对"11·13"爆炸事故及松花江水污染事件相关责任人作出处理吉林省环保

局局长被记大过 [J],

3.国务院对中石油吉林石化分公司双苯厂"11·13"爆炸事故及松花江水污染事件作

出处理/交通部要求加强国内水路客运、液货危险品运输市场准入管理 [J],

4.吉林办事处对双苯厂“11·13”爆炸事故中意外伤害职工给予互助保险赔付10

余万元 [J], 李柏

5.爆炸骤降,吉林人都在做什么——吉林石化公司双苯厂爆炸事故救援中的人和事[J], 晴空鹤

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

吸取吉林石化爆炸事故教训巴陵石化提升安全生产水平

彭展

【期刊名称】《化工安全与环境》

【年(卷),期】2005(18)46

【摘要】@@ 2005年11月13日,中石油吉林石化公司双苯厂发生的苯胺装置爆炸事故,给"高危"的石油化工行业安全生产敲响了警钟.巴陵石化公司吸取同行企业安全生产事故教训,按照集团公司"完善制度、练好功夫、打好基础、落实问责"的要求,抓好安全生产责任制和各项措施的落实工作,着力提升安全生产水平.至发稿时止,该公司今年安全生产保持了重大人身伤亡、重大火灾、重大爆炸、重大环保事故"四个为零"的平稳态势.

【总页数】1页(P5)

【作者】彭展

【作者单位】湖南岳阳巴陵石化公司

【正文语种】中文

【中图分类】X9

【相关文献】

1.国务院安委会要求深刻吸取新兴煤矿"11·21"特别重大瓦斯爆炸事故教训切实加强安全生产工作 [J],

2.内蒙古自治区人民政府办公厅关于深刻吸取赤峰市宝马矿业有限公司“12·3”煤矿爆炸事故教训进一步做好安全生产大检查的紧急通知 [J], ;

3.上海石化行业认真吸取3·21爆炸事故教训压实安全主体责任全面排查安全隐患

[J], 钟禾

4.浙江:深刻吸取3·21江苏响水爆炸事故教训切实做好近期安全生产工作 [J],

5.吸取天津爆炸事故教训全面加强企业安全生产 [J], 程锐

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

Without saliva and sweat, there would be no tears of success.模板参考(页眉可删)吉林石化双苯厂爆炸事故2005年,发生在吉林石化双苯厂的爆炸事故,其直接原因是当班操作工误操作导致进料系统温度超高引起爆裂,随之发生了连环爆炸。

这起影响巨大的生产安全事故,虽然原因众多,但却使我从引发事故本身的直接原因误操作想到这样一个问题:误操作事故可以避免吗?众所周知,发生在人类社会生活中的许多生产安全事故都是由于误操作造成的。

如果说这是由于管理混乱、设备落后、人员素质低下造成的,也就无话可说了。

可是,许多生产安全事故往往都是在有完整和严格的管理体系、设备比较先进、员工素质较高的情况下发生的。

这就不得不让人思考:误操作为什么会发生呢?分析一下违章误操作的原因,除了责任心不强、技能不精、注意力不集中、精力不够或疲劳操作外,还有一些容易让人忽视的问题:一是设备更新比较快,技术含量高,在人员素质没有能够达到与设备跟进的情况下,为求进度和效益,在操作人员尚对岗位生疏时就进行了生产,误操作便在所难免;二是设备操作难度大,只限于少数高技能操作者或者专家能够胜任,在多数人不具备设备要求的技能时,操作者很可能出现失误;三是操作人员刚上岗,操作不熟练;四是设备本身存在技术缺陷或者安全隐患,或者是以拼设备求效益,或者是求进度赶速度,误操作便成了导致事故发生的诱因;五是一些地方和单位为求效益最大化,尽量压缩和精简人员,形成了有的人1人干几个人的工作,兼了数个岗位的操作,工作人员因体力和精力过劳,稍有精力分散或者意识一时恍忽,操作失误必然出现,如某单位1个高风险生产单元原来有上百人管理,在企业的改革中精简到了5人,在工作量没有减、管理面没有变、风险没有少的情况下,操作人员的工作压力和误操作的可能有多大,也就可想而知了;六是操作人员的无意差错;七是操作人员存在思想压力,在工作上不能集中精力,也容易造成操作失误。

安全血泪教训之中石油吉林石化公双苯厂“”爆炸事故(连载14)编者按小7:长期的安逸容易让我们失去危险的嗅觉,如果您身边有工作在一线的朋友,请不要吝啬您的点击分享。

或许,他们正因为看到这篇文章,提高了自身安全意识,将大部分突如其来的事故扼杀于摇篮之中。

事故案例:中石油吉林石化公双苯厂“”爆炸事故2005年11月13日,中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸,造成8人死亡,60人受伤,直接经济损失6908万元,并引发松花江水污染事件。

国务院事故及事件调查组认定,中石油吉林石化分公司双苯厂''爆炸事故和松花江水污染事件是一起特大生产安全责任事故和特别重大水污染责任事件。

爆炸时冒起的黄烟爆炸后的地面事故经过:2005年11月13日,因苯胺二车间硝基苯精馏塔塔釜蒸发量不足、循环不畅,替休假内操顶岗操作的二班班长徐某组织停硝基苯初馏塔和硝基苯精馏塔进料,排放硝基苯精馏塔塔釜残液,降低塔釜液位。

10时10分,徐某组织人员进行排残液操作。

在进行该项操作前,错误地停止了硝基苯初馏塔T101进料,没有按照规程要求关闭硝基苯进料预热器E102加热蒸汽阀,导致进料温度升高,在15分钟时间内温度超过150℃量程上限。

11时35分左右,徐某回到控制室发现超温,关闭了硝基苯进料预热器蒸汽阀,硝基苯初馏塔进料温度开始下降至正常值。

13时21分,在组织T101进料时,再一次错误操作,没有按照“先冷后热”的原则进行操作,而是先开启进料预热器的加热蒸汽阀,7分钟后,进料预热器温度再次超过150℃量程上限。

13时34分启动了硝基苯初馏塔进料泵向进料预热器输送粗硝基苯,当温度较低的26℃粗硝基苯进入超温的进料预热器后,由于温差较大,加之物料急剧气化,造成预热器及进料管线法兰松动,导致系统密封不严,空气被吸入到系统内,与T101塔内可燃气体形成爆炸性气体混合物,引发硝基苯初馏塔和硝基苯精馏塔相继发生爆炸。

5次较大爆炸,造成装置内2个塔、12个罐及部分管线、罐区围堰破损,大量物料除爆炸燃烧外,部分物料在短时间内通过装置周围的雨排水口和清净下水井由东10号线进入松花江,引发了重大水污染事件。

1事故原因爆炸事故原因分析:由于操作工在停硝基苯初馏塔进料时,没有将应关闭的硝基苯进料预热器加热蒸汽阀关闭,导致硝基苯初馏塔进料温度长时间超温;恢复进料时,操作工本应该按操作规程先进料、后加热的顺序进行,结果出现误操作,先开启进料预热器的加热蒸汽阀,使进料预热器温度再次出现升温。

7分钟后,进料预热器温度超过150℃量程上限。

13时34分启动硝基苯初馏塔进料泵向进料预热器输送粗硝基苯,当温度较低的26℃粗硝基苯进入超温的进料预热器后,出现突沸并产生剧烈振动,造成预热器及进料管线法兰松动,造成密封不严,空气吸入系统内,随之空气和突沸形成的气化物,被抽入负压运行的硝基苯初馏塔,引发硝基苯初馏塔爆炸。

污染事件原因分析:由于苯胺装置相继发生5次较大爆炸,造成塔、罐及部分管线破损、装置内罐区围堰破损,部分泄漏的物料在短时间内通过下水井和雨排水口,进入东10号线,流入松花江,造成松花江水体污染。

也就是说,爆炸事故是导致重大水污染事件发生的直接原因。

因装置连续爆炸着火,火势凶猛,在事故初期,人员无法进入现场实施封堵下水井和雨排水口等措施;另外,虽然当时采取了一些应急措施,但因爆炸造成装置管架倒塌,压住了部分下水井和雨排水口,仍然无法及时有效实施封堵等措施,导致泄漏物料进入东10号线。

经专家估算,这次事故中约有80吨苯系物流入松花江。

2应吸取的教训两次重大事故的发生,特别是“”爆炸事故及松花江重大水污染事件的发生,影响恶劣,损失巨大,教训惨痛。

自去年11月份以来,为了深刻吸取事故教训,我们把每个月的13日定为“事故反思教育日”,全力解决安全环保工作存在的问题。

我们组织召开了各个层次人员参加的座谈会,专题研究应该深刻吸取的教训及下步的整改措施。

在“事故反思教育日”、座谈讨论中,大家对事故的发生都感到触目惊心,痛心疾首。

可以说,为了安全生产,各级干部寝食难安、如履薄冰,广大职工日日夜夜的操作、巡检,也都是为了安全生产,都觉得这些年该管的管了、该投的投了、该严的严了,但为什么仍然发生了如此重大的事故大家都感到很苦恼。

痛定思痛,通过反思,公司的干部员工对事故的教训有了更加深刻的认识。

特别是“大连西太”生产受控管理现场会结束后,我们对事故的教训也有了更加清醒的认识。

主要有以下七个方面:(一)管理基础不牢,造成了事故频发,酿成了难以挽回的影响。

虽然吉化在50多年发展过程中,积累了一定的管理经验,但由于多年连续巨额亏损、大批装置淘汰等多方面的原因,优良的传统没有继承,新的基础又没有得到及时有效的建立,造成管理基础的缺失,“规定动作”不细、不到位,凭经验、靠口头,缺乏程序约束的“自选动作”大量存在。

2004年底以来,在不到一年的时间里,公司16个二级单位共发生一般及以上事故24起,其中重伤以上事故5起(2004年1起,即“”事故,2005年4起),一般事故19起。

仅2005年一年之中,先后发生了电石厂“”有机硅二车间单体精馏单元火灾事故;有机合成厂“”芳烃车间员工坠落淹溺死亡事故;炼油厂“”联合芳烃车间员工中毒窒息死亡事故;双苯厂“”爆炸事故和重大水污染事件,同时还发生了15起一般事故。

这些事故造成13人死亡、5人重伤、81人轻伤,经济损失巨大,暴露出了公司在安全管理、环保管理等方面基础不牢、存在漏洞、执行不力等突出问题。

(二)抓安全生产的精力不够集中,生产管理严重失控。

部分干部没有牢固树立起“以人为本,安全第一”的思想,急于求成、急功近利、形式主义的问题比较突出,各级干部抓安全生产的精力不集中,没有认真抓好整个生产过程的控制,造成“三违”现象比较突出,存在着麻痹侥幸心理,存在着不负责任、有章不循、有法不依、违章作业等问题。

“”爆炸事故,按照规定,岗位正常编制为4人,事故发生时只有2人在岗,他们将1人调到稳定办,另外1人安排休假,导致该岗位人员严重不足,暴露出劳动组织管理失控。

“”爆炸事故,从10点10分开始切断进料,直到13点34分37秒发生爆炸,3个多小时的切断进料,一直没有向车间报告,只有班长领着几个操作工在处理,工厂、车间的干部都没有在现场,安全生产指挥严重失控。

同时,两起事故都是超温,都是不监盘,缺少超温报警设施,都是顶岗操作,暴露出工艺纪律管理不严,设备没有实现本质安全。

(三)生产技术管理存在薄弱环节。

公司生产技术管理水平不高,缺乏对工艺规程、操作法的审核和监管,没能及时发现存在的问题。

在“”事故中,在技术上对超温过氧停车后可能造成的后果不清楚,没有制定在操作中特别是在过氧状态下要采取的必要措施,以致于发生过氧现象都束手无策。

在苯胺装置的操作法中,对于超温可能带来的严重后果,规程没有明确,车间工艺规程、岗位操作法没有可操作性。

(四)人员素质和快速发展的炼化事业不相适应。

炼化装置高温、高压,易燃、易爆,有毒、有害,生产技术先进,控制手段科学,对从业人员素质要求高,对安全行为规范要求严,特别是对生产一线操作人员的素质要求更高、更严。

但从现实情况看,由于吉化几年前经营困难,员工流失严重,加之又实施减员增效政策,一大批有经验的员工离开了岗位,使公司现在岗员工平均年龄只有36岁,一线员工30岁左右,且新员工居多。

同时,由于培训工作没有跟上,各装置的操作骨干捉襟见肘,具有较高操作技能的一线技术工人匮乏,重要操作岗位的工人实践经验少,对岗位应知应会知识、岗位操作规程掌握不透,没有处理突发事故的能力,给安全生产和准确操作带来了很大的盲区。

几年来,由于培训工作的激励机制不健全,员工缺乏参加培训、提高技能的积极性。

炼化企业的安全生产主要是取决于操作层面的实际技能。

管理干部靠晋升,技术干部靠职称,工人盼着进技师、高级技师。

但由于受到指标的限制,全公司万名员工到去年年底进入技师和高级技师的仅有124名,只占员工总数的5%,过去提倡的“钳工大王”、“起重大王”、“操作状元”越来越少。

由于对岗位人员培训缺乏针对性,考试考核脱离实际,造成了该学的不学,学的无益于岗位操作,甚至出现了“不懂操作会背题的就能成为星级操作员”的现象。

“”、“”两起事故,直接原因是员工误操作所致,但从深层次分析,其实质就是“不会操作”。

同时,由于管理干部交流频繁,“能手”变“新手”、业务不熟的问题也非常突出。

(五)吉化是1954年建厂的老企业,一些装置技术落后,污染严重。

由于装置工艺过程复杂、原材料及公用工程消耗高、尾气排放严重超标,虽经多次局部改造,但大多数设备都腐蚀严重,仍然带病运行,给生产和操作带来极大的隐患。

部分老装置流出口污水指标严重超标,增加了污水处理的难度。

比如,过去靠大量的新鲜水稀释高浓度的污水,我们今年开展节水工作,每天节水3万立方米,就暴露出了污水处理技术差、点源排放浓度高的问题,排出水的COD大幅度上升。

(六)环保意识淡薄。

吉化从80年代开始,才陆续关闭和淘汰了85套污染严重、安全隐患大、能耗高、工艺落后的装置,建成了日处理能力万吨的污水处理厂,实现了公司工业污水、生活污水的集中处理,但在相当长的一个时期内,根本就没有污染防控设施,厂区内土壤污染严重,排污管线也淤积了大量的污染物,绝大部分干部员工在没有发生污染事件之前,对此习以为常、熟视无睹,没有引起足够的重视。

特别是周边的一些民营企业,为了降低生产成本,至今还存在着白天生产、夜晚偷排的问题。

“三废”处理设施陈旧老化,环保设施不完善,不具备防控重大污染事件的能力的问题相当突出。

(七)“”、“”事故都是由于“违章”操作造成的,“三违”出现在基层操作层面,根源在领导、在管理。

一是考核机制不够合理,导致了事故层层隐瞒,装置出现问题不向分厂报告、分厂出现问题不向公司报告,生产指挥严重失控。

在“”事故中,操作工从9时30分到12时35分左右,3号气化炉连续6个点的手写记录都是1293℃(该表最大量程为1800℃),而实际上,10时最低的一点温度已达到1386℃,超过了允许的最高操作温度(正常指标为≤1380℃)。

11时3号气化炉三点温度分别升至1548℃、1566℃、1692℃;12时3号气化炉三点温度分别升至1656℃和1800℃以上。

由于3号气化炉长时间超温、长时间过氧,值岗主操作工长达3个小时没有监控炉温测量表,没有及时发现并处理气化炉内温度逐渐升高的异常状况,做“假记录”,造成系统严重过氧,致使2号终洗塔爆炸。

为什么发现异常不报告、操作工做“假记录”呢座谈中,大家认为,还是与考核机制有关。

比如,对预知检维修和计划外停车考核界限不清,存在着对计划外停车考核过严、处罚比例过大的问题,造成了应该切断进料的不切,仅做局部的调整和处理。