中国新型绿色能源—“可燃冰”

- 格式:docx

- 大小:1.35 MB

- 文档页数:2

天然气水合物(可燃冰)的详解2017年5月18日,国土资源部中国地质调查局在我国南海神狐海域宣布可燃冰试开采成功,实现连续8天稳定产气,标志着我国成为在海域可燃冰试开采中少数几个获得连续稳定产气的国家。

为此,中共中央、国务院对此次试采成功发去贺电。

贺电称,天然气水合物是资源量丰富的高效清洁能源,是未来全球能源发展的战略制高点。

经过近20年不懈努力,我国取得了天然气水合物勘查开发理论、技术、工程、装备的自主创新,实现了历史性突破。

这是我国在掌握深海进入、深海探测、深海开发等关键技术方面取得的重大成果,是中国人民勇攀世界科技高峰的又一标志性成就,对推动能源生产和消费革命具有重要而深远的影响。

此次试开采同时达到了日均产气一万方以上以及连续一周不间断的国际公认指标,不仅表明我国天然气水合物勘查和开发的核心技术得到验证,也标志着中国在这一领域的综合实力达到世界顶尖水平。

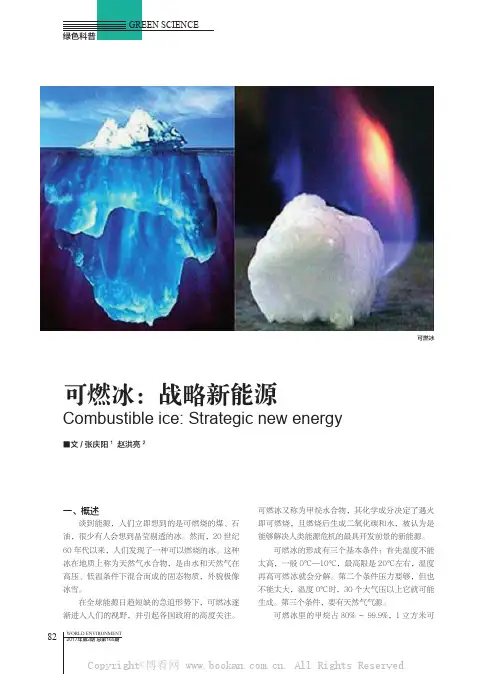

一、各国天然气水合物的开发进程海底天然气和水在低温、高压条件下可形成的一种类似状的可燃固态物质,称为天然气水合物,由于外貌极像冰雪或固体酒精,点火即可燃烧,有“可燃水”、“气冰”、“固体瓦斯”之称,在大陆边缘陆坡区等地区有较广泛发育。

天然气水合物是20世纪科学考察中发现的一种新的矿产资源,早在1965年,前苏联就首次在西西伯利亚永久冻土带发现天然气水合物矿藏,并引起多国科学家的注意。

1971年,美国学者Stoll等人在深海钻探岩心中首次发现海洋天然气水合物,并正式提出“天然气水合物”概念。

1979年,DSDP第66和67航次在墨西哥湾实施深海钻探,从海底获得91.24米的天然气水合物岩心,首次验证了海底天然气水合物矿藏的存在。

2000年开始,可燃冰的研究与勘探进入高峰期,世界上至少有30多个国家和地区参与其中。

在2013年3月12日,日本成功地在爱知县渥美半岛以南70公里、水深1000米处海底开采出可燃冰并提取出甲烷,成为世界上首个掌握海底可燃冰采掘技术的国家。

海中能源———可燃冰能源是经济和社会发展的重要物质基础。

自工业革命以来全球煤炭、石油、天然气等化石能源资源消耗迅速,生态环境不断恶化,特别是温室气体排放导致日益严峻的全球气候变化,人类社会的可持续发展受到严重威胁。

可再生能源包括水能、生物质能、风能、太阳能、地热能和海洋能等,资源潜力大,环境污染低,可永续利用,是有利于人与自然和谐发展的重要能源。

上世纪70年代以来,可持续发展思想逐步成为国际社会共识,可再生能源开发利用受到世界各国高度重视,各国将开发利用可再生新能源作为能源战略的重要组成部分,提出了明确的可再生能源发展目标,制定了鼓励可再生能源发展的法律和政策,可再生新能源得到迅速发展。

新能源又称非常规能源。

是指传统能源之外的各种能源形式,指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。

新能源的各种形式都是直接或者间接地来自于太阳或地球内部伸出所产生的热能。

包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、核聚变能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出来的生物燃料和氢所产生的能量。

也可以说,新能源包括各种可再生能源和核能。

相对于传统能源,新能源普遍具有污染少、储量大的特点,对于解决当今世界严重的环境污染问题和资源(特别是化石能源)枯竭问题具有重要意义。

同时,由于很多新能源分布均匀,对于解决由能源引发的战争也有着重要意义。

当今社会,新能源通常指核能、太阳能、风能、地热能、氢气等。

世界海洋面积约362,000,000平方公里(140,000,000平方里),近地球表面积的71%。

在这奔腾不息的大海蕴藏着无限巨大的能源:有日夜涨落、终年不息的潮汐产生的潮汐能;有汹涌澎湃、倒海翻江的海浪产生的波浪能;有若隐若现、行踪难觅的海流产生的海浪能;有上暖下凉,“冷热不均”的海水产生的温差能;还有江河淡水与海洋咸水“会师”时产生的盐差能。

这些能源构成了取之不尽、用之不竭的海洋能。

上世纪60-90年代,科学家在南极冻土带和海底发现一种可以燃烧的‘冰’,这种环保能源一度被看作代替石油的最佳能源,但却由于开采困难,一直难以启用。

可燃冰,这种经过燃烧只生成少量二氧化碳和水的绿色燃料,一经发现就轰动了全世界。

可燃冰实际上并不是冰。

通俗的说,就是水包含甲烷的结晶体,因为凝固点略高于水,所以呈现为特殊的结构。

可燃冰是自然形成的,他们最初来源于海底下的细菌。

海底有很多动植物的残骸,这些残骸腐烂时产生细菌,细菌排出甲烷,当正好具备高压和低温的条件时,细菌产生的甲烷气体就被锁进水合物中。

由于需要同时具备高压和低温的环境,它们大多分布在深海底和沿海的冻土区域,这样才能保持稳定的状态。

可燃冰被能源科学家看作最环保的化石气体,经过燃烧后仅会生成少量的二氧化碳和水,并且能量巨大,是普通天然气的2-5倍。

的主要成分是甲烷分子与水分子。

它的形成与海底石油、天然气的形成过程相仿,而且密切相关。

埋于海底地层深处的大量有机质在缺氧环境中,厌气性细菌把有机质分解,最后形成石油和天然气(石油气)。

其中许多天然气又被包进水分子中,在海底的低温与压力下又形成“可燃冰”。

这是因为天然气有个特殊性能,它和水可以在温度2~5摄氏度内结晶,这个结晶就是“可燃冰”。

因为主要成分是甲烷,因此也常称为“甲烷水合物”。

在常温常压下它会分解成水与甲烷,“可燃冰”可以看成是高度压缩的固态天然气。

“可燃冰”外表上看它像冰霜,从微观上看其分子结构就像一个一个“笼子”,由若干水分子组成一个笼子,每个笼子里“关”一个气体分子。

目前,可燃冰主要分布在东、西太平洋和大西洋西部边缘,是一种极具发展潜力的新能源,但由于开采困难,海底可燃冰至今仍原封不动地保存在海底和永久冻土层内。

虽然在上世纪晚期才被发现,但勘测结果证明,它的储量十分巨大。

2008年美国内政部和美国地质调查局发布的一个评估:在阿拉斯加北坡,估计有85.4万亿立方英尺可采的天然气水合物,理论上说,这足够一亿人平均使用10年。

新型可燃冰资源勘探开发技术研究随着能源需求的不断增长,石油和天然气等传统燃料的储量越来越受到限制,人们开始寻找新的能源来源。

近年来,可燃冰成为了备受关注的新能源,成为了人们关注的焦点。

可燃冰储量庞大,已经被认为是未来能源争夺中的重要资源。

在可燃冰勘探开发方面,各国都在进行积极探索和实践。

本文将从可燃冰资源的背景、开发技术和前景等方面进行详细的讨论。

一、可燃冰资源的背景1. 可燃冰的概念可燃冰是一种以甲烷为主要成分的天然气水合物,是一种类似于冰晶体的物质,其结构多为12面体。

可燃冰存在于深海和极地等低温高压环境中,主要由天然气和水组成。

由于储量庞大,可燃冰被誉为能源宝藏。

2. 可燃冰资源的储量世界各地都有可燃冰资源的储量,据国际能源署估计,全球可燃冰储量达到了3150万亿立方米,其中大部分是位于深海中的。

海洋可燃冰主要分布在北极、南极和西太平洋海域,尤其是日本、韩国、中国、美国等国的海域内发现了大量可燃冰资源。

在中国,可燃冰主要分布在南海和东海等海域,储量庞大,已成为中国能源领域的热门话题。

二、可燃冰开发技术1. 可燃冰开采技术低温高压是可燃冰形成和存在的必要条件,因此可燃冰的开采需要面对高温高压的环境。

目前可燃冰的开采主要有两种方法。

一种是采用水平钻井工艺,在冰层内控制压力和温度,通过管道和泵抽取可燃气。

另一种是采用深水平台技术,将可燃冰采集到水面上,再进行处理。

2. 可燃冰地下储存技术可燃冰储存于地下,为了在维持其结构完整性的情况下提取天然气,需要研究开发可燃冰地下储存技术。

常用的技术方法有:改变地下温度和压力环境、注入助燃气来增加可燃冰释放率等方式。

三、可燃冰的应用前景1. 可燃冰的应用领域可燃冰不仅可以作为重要的燃料资源,同时还可以应用于化学工业、食品保鲜等领域。

在燃料领域,可燃冰可以用来代替煤炭和石油等常规能源。

在化学工业领域,可燃冰可以用来制取天然气化学产品。

在食品保鲜领域,可以使用可燃冰制成冰块,以达到食品保鲜的效果。

我国首次在什么海域发现可燃冰

我国首次发现可燃冰的地点是南海海域。

在2017年,中国首次在南海试采可燃冰,就获得成功。

在当年11月,可燃冰就被列为我国的新型矿种。

可燃冰是什么

可燃冰指的是天然气水合物,它存在于深海里的沉积物中,或是陆地上的永久冻土中。

可燃冰一般的存在形态是一种结晶物质,由天然气和水在高压低温的条件下形成的。

可燃冰如它的名字一样,是一种可以燃烧起来的冰,在可燃冰燃烧后会产生二氧化碳和水,更不会产生有害气体,因此可燃冰成为了一种清洁又无污染的新型能源。

南海在哪里

南海是中国的海域,位于太平洋西部,是中国近海海域里面积最大且水域最深的海区。

南海的海域里蕴含有丰富的矿产资源以及海洋能源。

中国可燃冰开发现状及应用前景可燃冰,一种新型的能源资源,因具有高能量密度、清洁环保等特点而备受。

中国作为全球最大的可燃冰储量国之一,拥有丰富的可燃冰资源,其开发利用对于保障国家能源安全、推动经济发展具有重要意义。

本文将详细介绍中国可燃冰的开发现状及其在能源、工业、环保等领域的应用前景。

可燃冰,又称天然气水合物,是由天然气与水在高压、低温条件下形成的类冰状结晶物质。

中国可燃冰资源主要分布在南海、东海、青藏高原等地。

作为全球最大的可燃冰储量国之一,中国探明的可燃冰储量占全球的1/3以上。

目前,中国已具备成熟的可燃冰开采技术,主要采用水力压裂和解码技术。

通过在目标区域建立钻井,将高压、低温的水注入井中,使可燃冰分解为天然气和水,再通过管道将天然气输送到地面。

(1)现状:中国可燃冰开采处于试验阶段向商业化过渡的阶段,多个国家级和省级科研团队在进行可燃冰开采及利用的研究。

同时,中国政府积极推进可燃冰产业化发展,已有多家能源企业开始进行可燃冰的试采工作。

(2)挑战:可燃冰开采过程中可能会引发地质灾害、生态环境破坏等问题。

同时,可燃冰的开采、储存和运输等技术还需进一步完善,以降低成本、提高效率。

政策法规和标准体系也需要不断完善,以加强对可燃冰资源的保护和合理开发利用。

可燃冰作为一种清洁、高效的能源资源,具有广阔的应用前景。

在能源领域,可燃冰可用于替代煤炭、石油等传统能源,减少污染物排放,降低对环境的影响。

可燃冰还可作为船舶、航空器的燃料,满足远距离运输的需求。

在工业领域,可燃冰可用于生产化工原料、合成材料等。

例如,通过可燃冰制备的氢气可以用于生产合成氨、甲醛等化工品;可燃冰还可以作为原料合成聚合物材料,提高工业生产的效率和环保性。

可燃冰具有较高的燃烧值,可以替代煤炭等传统能源用于城市供暖、区域供冷等领域,减少污染物排放对环境的影响。

可燃冰的燃烧产物只有水和二氧化碳,是一种理想的能源替代品。

未来,中国应加强可燃冰开采、储存、运输等技术的研发与创新,提高开采效率和经济性。

可燃冰前景可燃冰被誉为“冰上的天然气”,是一种深海沉积物,主要由水合物组成。

水合物是由水分子和烃类气体分子(如甲烷)组成的晶体,在适当的温度和压力下形成。

可燃冰的主要成分是甲烷,每立方米可燃冰中储存的甲烷量相当于两立方米的天然气。

可燃冰具有丰富的资源储量和广阔的开采前景。

据国际能源署发布的数据显示,全球可燃冰埋藏总量约为1500万亿立方米,相当于全球石油、天然气和煤炭储量总和的两倍以上。

其中,中国地区的可燃冰资源储量约占全球的70%以上,中国海域的可燃冰资源潜力巨大。

开采和利用可燃冰可以有效缓解能源危机、改善能源结构、减少温室气体排放,并推动经济的可持续发展。

可燃冰的开采技术具有挑战性,但随着技术的不断进步,已经取得了一系列重大突破。

中国科学家于2017年成功开采可燃冰,标志着可燃冰开采进入实用化阶段。

随后,各国纷纷加强可燃冰的研究和探索,日本、韩国等国家也都取得了一定的突破。

可燃冰的开采将带动相关产业的发展,如开采设备、运输设备、加工设备等,形成一个完整的产业链,具有广阔的市场前景。

可燃冰的应用领域广泛,包括发电、化工、交通等。

可燃冰可以作为清洁能源使用,燃烧产生的二氧化碳排放量仅为传统煤炭的一半,对于环境保护具有重要意义。

同时,可燃冰还可以用于制取液态燃料和有机肥料等化工产品,具有很高的附加值和市场需求。

此外,可燃冰还可以用于交通领域的替代燃料,实现对石油的依赖度降低。

然而,可燃冰的开采和利用也存在一定的风险和挑战。

首先,可燃冰的开采需要高投入和高技术含量,对于国家和企业来说具有一定的风险。

其次,可燃冰的开采和利用涉及到环境保护问题,需进行严格的环境风险评估和管理,以确保生态环境的可持续发展。

此外,可燃冰的开采还可能引发地质灾害,对海洋生态系统造成影响。

综上所述,可燃冰拥有丰富的资源储量和广阔的开采前景,可以为能源供应和经济发展做出巨大贡献。

然而,开采和利用可燃冰仍面临着一系列的技术、环境和安全挑战,需要持续加强研发和管理,实现可持续利用和环境友好。

可燃冰所有真相:不是清洁能源采收率极低商业化还很远地质伤害和环境污染严重……导读:可燃冰,在上个月成为了能源热词。

媒体开始炒作:“可燃冰的储量至少够人类使用1000年”、“汽车加100升可燃冰能跑5万公里!”……别逗了!真把可燃冰当成核燃料了?本文作者庞名立冷静分析这类言论,从可燃冰是什么、如何形成、资源量有多少,生成天然气的原理,到可燃冰是否是高效清洁能源、面临什么地质灾害,揭开可燃冰的真面纱,堪称可燃冰的教科书。

看完之后,您千万别再被忽悠了!【无所不能文丨庞名立】科学家已经证实,全球海洋的可燃冰(即天然气水合物,Natural Gas Hydrates,NGH)中的碳估计至少有10万亿吨,约为当前已探明的所有化石燃料中碳含量总和的两倍。

消息一出,媒体开始炒作,有人轻易地计算出海底可燃冰的储量至少够人类使用1000年,并且把可燃冰称之高效的清洁能源。

更有趣的是,把可燃冰炒到啼笑皆非的地步,汽车加100升可燃冰能跑5万公里!别逗了,真把可燃冰当成核燃料了。

回顾过去,2013年日本能源厅也曾宣称,日本首次在全球实现了海底可燃冰的提取试验,并力争早日实现商业化开采,后来没有戏了。

冷静分析这类言论,揭开可燃冰的真面纱,别被炒作忽悠了。

可燃冰是什么?天然气水合物是笼形包合物的一种。

它是在一定条件(即合适的温度、压力、气体饱和度、水的盐度、pH值等)下由水和天然气组成的类似冰状的、非化学计量的、笼形结晶化合物,因其遇火即可燃烧,所以也被称为“可燃冰”。

可燃冰可用化学式M·nH2O来表示,其中M代表水合物中的气体分子,n为水合指数(即水分子数)。

天然气组分如甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等同系物以及二氧化碳、氮、硫化氢等均可形成单种或多种天然气水合物,但形成天然气水合物的主要气体为甲烷。

对甲烷分子含量超过99%的天然气水合物,通常又称为“甲烷水合物”。

在全球范围内,可燃冰存在于大陆架边缘、陆上冻土带,或在1万5千年前,由于海平面上升淹没过去的离岸残留的冻土带。

可燃冰及应用前景可燃冰是一种特殊的冰晶,主要由水和甲烷组成,其化学式为(CH4)4(H2O)23,由于具有能源效率高、储量丰富等特点,被誉为“冰上的石油”,在全球能源领域具有广阔的应用前景。

首先,可燃冰的能源效率高。

可燃冰中的甲烷是一种清洁高效的燃料,其单位质量的燃烧热值高于其他常见的化石燃料。

根据国际能源署的数据,每吨可燃冰中所含甲烷的燃烧热值相当于4000桶原油。

相比之下,同等质量的煤炭只能提供2000桶原油的燃烧热值,可燃冰燃料的能源密度高、能量利用率高,因此具有更高的能源效率。

其次,可燃冰具有丰富的储量。

全球可燃冰资源储量巨大,尤其是位于深海沉积物中的可燃冰储量更是庞大。

据中国科学院的研究称,中国大陆及近海的可燃冰资源储量估计达到1000亿吨,其中80%以上位于南海。

全球可燃冰资源储量约为3000亿至4000亿吨,相当于碳资源的两倍以上,远远多于传统石油和天然气的储量。

可燃冰的丰富储量将能够为全球能源需求提供持续可靠的补充。

再次,可燃冰有广泛的应用前景。

可燃冰可广泛应用于能源领域的发电、采暖、燃料汽车等方面。

由于可燃冰的能源效率高、储量丰富,可以有效增加能源供应,缓解能源短缺和压力。

可燃冰的应用还有助于降低二氧化碳等温室气体的排放,减少环境污染,达到可持续发展的目标。

另外,可燃冰还可以用作化学原料,生产合成气,制氮肥等,具有广泛的化工应用前景。

可燃冰也可以用于制备透明冰晶材料、冷藏储藏技术等领域。

最后,可燃冰的开采和利用技术已经日渐成熟。

随着可燃冰研究的进展,许多国家和地区已经开始进行可燃冰的试采和开发工作。

中国在可燃冰领域取得了重要突破,已经成功实施了多次可燃冰试采,中国海洋石油集团在南海试采的成果也取得了很好的效果。

此外,日本、加拿大、美国等国家也纷纷进行了可燃冰的试采和开发,取得了一系列的技术突破和进展。

可见,可燃冰的开采和利用技术逐渐成熟,为可燃冰的应用前景提供了坚实的技术基础。

【物理】物理内能的利用易错剖析及解析一、内能的利用选择题1.我国南海海底存储着丰富的“可燃冰”资源,可燃冰被视为21世纪的新型绿色能源,可燃冰的主要成分是甲烷,lm3的可燃冰完全燃烧放出的热量与完全燃烧164m3的甲烷气体放出的热量相等,这说明可燃冰的()A.热值大B.比热容大C.质量大D.密度大【答案】A【解析】【解答】lm3的可燃冰完全燃烧放出的热量与完全燃烧164m3的甲烷气体放出的热量相,说明可燃冰的热值大,A符合题意,BCD不符合题意。

故答案为:A.【分析】热值是指质量为1千克的物质完全燃烧所放出的热量,lm3的可燃冰完全燃烧放出的热量与完全燃烧164m3的甲烷气体放出的热量相等说明可燃冰的热值大。

2.如图是四冲程汽油机做功冲程的示意图.汽油燃烧产生高温高压的气体推动活塞向下运动.在活塞向下运动的过程中,汽缸内气体的()A. 内能减少B. 温度升高C. 密度增大D. 分子热运动加快【答案】A【解析】【解答】解:两个气阀关闭,活塞向下运动,是做功冲程,内燃机的做功冲程是将内能转化为机械能,故气体的内能减少、温度降低,分子热运动减慢;气体质量不变,体积变大,故气体分子的密度减少.故选A.【分析】解答此类题注意总结规律,在内燃机的四个冲程中,进气阀和排气阀均关闭的只有压缩冲程和做功冲程,而在压缩冲程中活塞向上运动,做功冲程中活塞向下运动;汽油机的四个冲程中有两个冲程发生能量转化,一是压缩冲程中机械能转化为内能;二是做功冲程中内能转化为机械能.3.如图所示是某汽车发动机的一个冲程的示意图.在活塞向上运动的过程中,汽缸内气体()A. 体积增大B. 温度降低C. 内能减少D. 分子热运动加快【答案】D【解析】【解答】解:由图可见,进气门和排气门都关闭,活塞向上运动,因此是压缩冲程;在这个冲程中,活塞向上运行,活塞内气体体积减小;故A错误;活塞的机械能转化成汽油和空气的混合物的内能,因此气缸内的汽油和空气混合物的内能增加、温度升高,分子热运动加快;故B、C错,D正确.故选D.【分析】(1)汽油机的四个冲程是吸气、压缩、做功和排气冲程.吸气冲程进气门打开,排气门关闭,活塞向下运动;压缩冲程两个气门都关闭,活塞向上运动;做功冲程两个气门都关闭,活塞向下运动;排气冲程排气门打开,进气门关闭,活塞向上运动.(2)压缩冲程中,压缩汽油和空气的混合物,将机械能转化成内能,使汽油和空气的混合物温度升高、内能增加;但质量不变,由密度公式确定密度变化情况.4.以下说法正确的是()A. 太阳能和核能都属于可再生能源B. 发光二极管主要使用的材料是超导体C. 热量不能自发地从低温物体传递给高温物体,说明能量转移具有方向性D. 光纤通信是用超声波在光导纤维里传播来传递信息【答案】C【解析】【解答】解:A、太阳能可以源源不断的从自然界得到,是可再生能源,核燃料是短期无法再生的,所以是不可再生能源,故A错误;B、LED灯的核心元件发光二极管是由半导体材料制成的,故B错误;C、热量不能自发地从低温物体传递给高温物体,说明能量转移具有方向性,故C正确;D、光导纤维是利用激光来传递信息的,故D错误.故选C.【分析】(1)能从自然界源源不断获得的能源是可再生能源,不能源源不断从自然界获得的能源是不可再生能源;(2)二极管是由半导体做成的器件,它具有单向导电性;(3)能量的转移或转化过程中,总量是不变的,但是具有方向性的;(4)光导纤维是利用频率比较高的激光来传递信息的.5.现在节约能源的现象越来越多.比如在香港的一家健身馆,在地面上就装有压电材料,利用健身者对地面的压力来产生电能,并为室内照明供电.在这一过程中实现的能量转化形式是:()A. 电能----机械能----光能和内能B. 机械能----光能和内能----电能C. 电能----光能和内能----机械能D. 机械能----电能----光能和内能【答案】D【解析】【解答】健身者的运动具有机械能,通过在地面上的压电材料产生电能,电能再照明供电,转化为光能和内能.所以过程为:机械能----电能----光能和内能.D符合题意,ABC不合题意.故答案为:D.【分析】直流电动机原理:是利用通电线圈在磁场里受力转动的原理制成的,由此分析解答.6.下列说法中正确的是()A. 教室内洒水后觉得凉爽,是因为水的比热容较大B. 条形码扫描器中的光亮二极管,主要是由半导体材料制成的C. 使用天然气作燃料,燃烧越充分,热值越大D. 如果用超导材料制成输电线,将增加远距离输电线路中的电能损耗【答案】B【解析】【解答】解:A、教室内洒水感到凉爽,是因为水蒸发吸热的缘故,故A错误;B、条形码扫描器中的发光二极管,是由半导体制成的,故B正确;C、天然气的热值是固定的,与是否完全燃烧没有关系,故C错误;D、根据焦耳定律Q=I2Rt可知,远距离输电,当输电导线的电阻为零时,可使导线损耗为零,故D错误.故选B.【分析】(1)物质由液态变成气态的过程叫做汽化,汽化有蒸发和沸腾两种形式,汽化吸热;(2)当光照发生变化时,由半导体材料做成的光敏电阻的阻值可发生变化,则可以感知条形码;(3)单位质量的某种燃料完全燃烧放出的热量叫做燃料的热值;(4)超导材料是一种在特殊温度下电阻为零的材料.超导体的电阻为0,不会放热,所以电能无法转化为内能.7.关于温度、内能,下列说法正确的是()A. 温度高的物体内能一定大B. 比热容与物体吸收或放出的热量的多少有关C. 燃料的热值与燃料燃烧的情况有关D. 金属很难被压缩,表明构成物质的分子之间存在斥力的作用【答案】 D【解析】【解答】解:A、在状态、质量不确定的情况下,温度高的物体内能不一定大,故A错误;B、比热容是物质本身具有的特性,决定于物质种类和状态,与物体吸收或放出热量多少没有关系,故B错误.C、热值是燃料本身的特性,决定于燃料的种类,与燃烧情况无关.故C错误;D、因为分子间存在斥力,阻止物体分子相互靠近,导致固体很难被压缩,故D正确.故选D.【分析】①内能是物体内部所有分子动能与分子势能的总和,与物质的种类、状态和温度、质量都有关系;②比热容是物质的特性,决定于物质种类和状态,与其它因素无关.③热值是燃料本身的一种特性,决定于燃料的种类;④分子间存在间隙,分子间存在相互的引力和斥力.8.下列关于热机效率的说法中,正确的是()A. 热机的功率越大,效率越高B. 热机做的有用功越多,效率就越高C. 减少热机的各种热损失,保持良好的润滑,能提高热机效率D. 增加热机的工作时间,能提高热机效率【答案】C【解析】【解答】热机的功率越大,表示做功越快,与效率无关,A不符合题意;热机做的有用功占燃料完全燃烧放出热量的比例越大,热机的效率越高,热机效率与热机做的有用功无关,B不符合题意;使燃料充分燃烧、减少废气带走的热量、减少热机部件间的摩擦都可以减少热量的损失,提高效率,C符合题意;增加热机的工作时间,并不能减少热量的损失,所以不能提高热机的效率,D不符合题意,故答案为:C。

可燃冰是新能源吗可燃冰是一种被公认为未来具有巨大发展潜力的新能源。

可燃冰,又称天然气水合物,是由水和天然气组成的固体状物质。

它主要包括甲烷和其他烷烃以及少量的二氧化碳,是一种在低温高压条件下形成的天然气水合物。

可燃冰的资源丰富,分布广泛,为海洋和陆地两种基本类型。

海洋可燃冰主要分布在深海沉积物中,而陆地可燃冰主要分布在构造所致的冰岛沉积物中。

据估计,全球可燃冰储量约为400万亿立方米,相当于世界常规天然气储量的2倍以上。

其中中国的可燃冰储量更是占据全球的70%以上,拥有丰富的可燃冰资源。

与传统石油、煤炭等化石燃料相比,可燃冰具有许多独特的优势。

首先,可燃冰具有高热值和高能量密度,能够为发电、供暖和工业生产提供可靠的能源来源。

其次,采用可燃冰作为燃料能够显著减少温室气体的排放,从而减缓全球气候变化的影响。

可燃冰燃烧的主要产物为水和二氧化碳,因此相比煤炭和石油,可燃冰的燃烧更加清洁环保。

此外,可燃冰开发利用还具有良好的适应性和灵活性,可以通过管道输送和液化等形式进行运输,满足不同地区和需求的能源供应。

然而,可燃冰的开发利用仍面临一些挑战和困难。

首先,可燃冰的开采技术还不够成熟,存在较大的技术难题和风险。

目前,全球只有少数几个国家进行了可燃冰的试采和开采实验,大规模商业化开采尚处于起步阶段。

其次,可燃冰的开采会对环境造成一定影响,如可能引起地质灾害和海洋生态系统的破坏。

因此,在可燃冰资源的开发利用过程中需要进行科学合理的环保措施和监测。

综上所述,可燃冰作为一种新型的能源,具有巨大的潜力和优势。

它是一种丰富的资源,具有高热值和清洁环保的特点,能够为人类提供可持续发展的能源解决方案。

虽然可燃冰的开发利用仍面临一些技术和环境等挑战,但通过科学研究和技术创新,相信可燃冰将成为未来能源发展的重要支撑。

页岩气和可燃冰区别,可燃冰是新能源吗页岩气和可燃冰区别,可燃冰是新能源吗可燃冰和页岩气的区别:1.可燃冰状态比较稳定,存在地壳环境中。

页岩气的状态不稳定,存在地层中。

2.可燃冰易燃,燃烧值高。

页岩气的燃烧值低。

可燃冰,又叫可燃水、气冰、固体瓦斯,学名叫天然气水合物。

可燃冰是天然气和水结合在一起的固体化合物,外形与冰相似。

由于含有大量甲烷等可燃气体,因此极易燃烧。

同等条件下,可燃冰燃烧产生的能量比煤、石油、天然气要多出数十倍,而且燃烧后不产生任何残渣和废气,避免了最让人们头疼的污染问题。

比人们平时使用的天然气更为纯净,使用方便、清洁无污染,是一种名副其实的绿色能源,全球公认的尚未开发的最大新型能源。

科学家们如获至宝,把可燃冰称作属于未来的能源。

可燃冰和页岩气的区别,可燃冰为什么是清洁能源区别:可燃冰又称为天然气水合物,是一定温度和压力条件下、天然气中的某些组分与液态水生成的一种外形像冰、但晶体结构与冰不同的笼形化合物。

可燃冰的结构是甲烷为主的有机分子被包在水分子组成的“笼子”里,由于甲烷是天然气的主要成分,所以其学名是天然气水合物。

它之所以被称作“可燃冰”,一方面是因为既含水又呈固体,看来像冰,另一方面,甲烷与水分子结合很弱,外界稍加扰动就可以让其分离出来,很容易点燃。

而页岩气是蕴藏于页岩层可供开采的天然气资源。

页岩气的形成和富集有着自身独特的特点,往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。

较常规天然气相比,页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点,大部分产气页岩分布范围广、厚度大,且普遍含气,这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气。

可燃冰是清洁能源原因是它只生成CO2,没有其它废物。

可燃冰被誉为“未来的能源”,在能源日益短缺的的今天,可燃冰的开发利用备受瞩目。

可燃冰燃烧产生的污染比煤、石油、天然气小很多,但能量高出煤、石油、天然气十倍。

中国经济网报道称,1立方米的可燃冰分解后可释放出164立方米的天然气。

中国新型绿色能源—“可燃冰”

秦为胜

天然气水合物因其外观像冰一样而且遇火即可燃烧,所以又被称作“可燃冰”。

其实是一个固态块状物。

天然气水合物在自然界广泛分布在大陆永久冻土、岛屿的斜坡地带、活动和被动大陆边缘的隆起处、极地大陆架以及海洋和一些内陆湖的深水环境。

可燃冰被视为21世纪的新型绿色能源。

可燃冰有望取代煤、石油和天然气,成为21世纪的新能源。

科学家估计,海底可燃冰分布的范围约占海洋总面积的10%,相当于4000万平方公里,是迄今为止海底最具价值的矿产资源,储量可供人类使用约1000年。

可燃冰多分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中,由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。

我国可燃冰资源十分丰富,主要分布在南海、东海海域,以及青藏高原、东北的冻土区。

据粗略估计,仅南海北部陆坡的可燃冰资源就达到186亿吨油当量,相当于南海深水勘探已探明油气储量的6倍,达到我国陆上石油资源总量的50%。

通过勘查,2016年,在我国海域,已圈定了6个可燃冰成矿远景区,在青南藏北已优选了9个有利区块,据预测,我国可燃冰远景资源量超过1000亿吨油当量,潜力巨大。

是由于我国可燃冰的存量巨大,开采价值非常高。

而且作为高效的清洁能源,或许能给被雾困扰的我们,一个更好的能源选择,让天空更蔚蓝,河水更清澈。

天然气水合物燃烧后几乎不产生任何残渣,污染比煤、石油、天然气都要小得多。

1立方米可燃冰可转化为164立方米的天然气和0.8立方米的水。

开采时只需将固体的“天然气水合物”升温减压就可释放出大量的甲烷气体。

我国新一代远洋综合科考船“科学”号在执行中国科学院战略性先导科技专项“热带西太平洋关键区域海洋系统物质能量交换”的航次中,船上搭载的“发现”号遥控无人潜水器携带我国自主研发的拉曼光谱探针,科考团队在我国南海约1100米的深海海底,探测到两个站点存在裸露在海底的天然气水合物,这也是科学家在我国南海海域首次发现裸露在海

底的“可燃冰”。

因为这是一片裸露在海底的“可燃冰”,它的好处就是开采成本低,能为可燃冰的大量开采做技术储备,能为以后的可燃冰开采提供大量技术基础,填补国际上在可燃冰开采技术上的空白。

试想一下,一立方米可燃冰可供一个普通家庭使用2~3个月。

天然可燃冰呈固态,不会像石油开采那样自喷流出。

如果把它从海底一块块搬出,在从海底到海面的运送过程中,甲烷就会挥发殆尽,同时还会给大气造成巨大危害。

为了获取这种清洁能源,世界许多国家都在研究天然可燃冰的开采方法。

科学家们认为,一旦开采技术获得突破性进展,那么可燃冰立刻会成为21世纪的主要能源。

由于我国可燃冰储量巨大,看似是一个很大的福利和蛋糕,但是在可燃冰开采领域依旧处于起步阶段,要走的路还很长,需要攻克的技术难关依旧很多。

天然气水合物在给人类带来新的能源前景的同时,对人类生存环境也提出了严峻的挑战。

天然气水合物中的甲烷,其温室效应为CO2的20倍,而全球海底天然气水合物中的甲烷总量约为地球大气中甲烷总量的3000倍,若有不慎,让海底天然气水合物中的甲烷气逃逸到大气中去,将产生无法想象的后果。

而且固结在海底沉积物中的水合物,一旦条件变化使甲烷气从水合物中释出,还会改变沉积物的物理性质,极大地降低海底沉积物的工程力学特性,使海底软化,出现大规模的海底滑坡,毁坏海底工程设施,如:海底输电或通讯电缆和海洋石油钻井平台等。

可燃冰与石油天然气相比,具有储量大、使用方便、燃烧值高、清洁无污染等优点,所以,可燃冰可以被作继石油、天然气之后人类所依赖的重要新能源,但人类真正能用上可燃冰至少还需要10多年的时间。

由于可燃冰开采技术极其复杂,一旦出现任何差错,将引发严重的环境灾难,成为环保敌人:首先,收集海水中的气体是十分困难的,海底可燃冰属大面积分布,其分解出来的甲烷很难聚集在某一地区内收集,而且一离开海床便迅速分解,容易发生喷井意外。

更重要的是,甲烷的温室效应比二氧化碳厉害10至20倍,若处理不当发生意外,分解出来的甲烷气体由海水释放到大气层,将使全球温室效应问题更趋严重。

此外,海底开采还可能会破坏地壳稳定平衡,造成大陆架边缘动荡而引发海底塌方,甚至导致大规模海啸,带来灾难性后果。

目前已有证据显示,过去这类气体的大规模自然释放,在某种程度上导致了地球气候急剧变化。

8000年前在北欧造成浩劫的大海啸,也极有可能是由于这种气体大量释放所致。