3教学论第三章-教学性质

- 格式:ppt

- 大小:348.50 KB

- 文档页数:121

第三单元教学与教学论的历史发展进程一、古代教学论思想的起源与创立二、近代西方教学思想的发展及教学理论独立体系的形成三、传统教学理论的改造与现代教学观的形成四、20世纪我国教学论与实践发展的审视一、古代教学论思想的起源与创立古代中国丰富的教学思想观及其研究方法特点表现在以下几个方面:(一)以伦理道德为主要内容的知识观中国古代教学内容的基本特点:独尊儒术。

“道成而上,艺成而下”,重道(知识)轻器(艺);轻自然斥技艺。

中国古代教育思想体系以“求善”——求道德之善为主旨,不同于古希腊对“求真”的关注。

(二)以人性问题为核心的教学价值观中国古代教学价值观集中体现在对人性问题的探求上(人性本源,人性形成的看法)。

孔子:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也”,“性相近,习相远也”。

——人性具有可变性。

孟子:“良知良能”,仁义礼智——教学价值在于“复性”,达到“尽心、知性、知天”荀子:“性恶论”:“人之性恶,其善者伪也”。

强调学习、环境的陶冶和改造。

王夫之:“实有”的自然之性,“后天之性”。

“习与性成者,习成而性与成也。

”教学乃“继善成性”的过程。

重人文。

但脱离人的历史发展和社会制约抽象地谈论人性的本质和差异,难以把握人的自然属性与社会属性的实质及其复杂关系,以及人性差异的由来及其具体表现。

对教学对象——学生成长的关注。

启发教学、因材施教、长善救失、循循善诱等。

(三)学思行结合的知识行观孔子:学-思-习-行孟子:“内省”、“养气”荀子:闻-见-知-行《中庸》:学-问-思-辨-行宋元明清:涉及知行的先后、难易、轻重、分合及判断真、善、美的标准等问题。

程颐:知先行后朱熹:知先行重;知行相须。

王阳明:知行合一。

中国先哲们偏重于践行尽性,履行实践,言行一致,知行统一,知行互动,较为辩证。

(四)整体、辩证、直觉体悟的研究方法对教学问题的研究基于朴素的经验论。

⒈强调整体综合以及朴素的系统观与哲学、政治等观点一起论述教学理论。

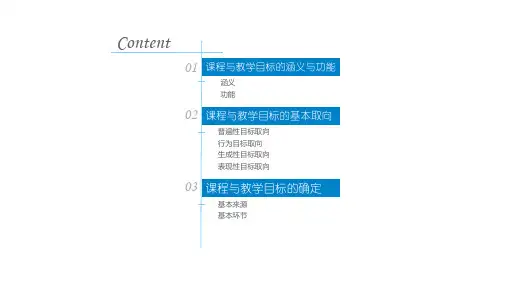

第三章课程与教学的目标第一节课程与教学目标的涵义与功能1[单选]教育目的举例:自我实现的人格、自律的伦理性格、探究精神的发展、创造性思维的培养。

2[简答]课程与教学目标的基本功能(1)为课程内容与教学方法的选择提供依据;(2)为课程与教学的组织提供依据;(3)为课程实施提供依据;(4)为课程与教学评价提供依据。

第二节课程与教学目标的基本取向1[单选]四种典型的课程与教学目标的取向:“普遍性目标”取向、“行为目标”取向、“生成性目标”取向、“表现性目标”取向。

2[单选]“普遍性目标”取向:是指基于经验、哲学观或伦理观、意识形态或社会政治需要而引出的一般教育宗旨或原则,这些宗旨或原则直接运用于课程与教学领域,成为课程与教学领域一般性、规范性的指导方针。

3[单选]“普遍性目标”取向的特点:普遍性、规范性、模糊性。

4[单选]“普遍性目标”是一种最古老的课程与教学目标取向。

5[单选]“普遍性目标”:中国古代的经典文献《大学》中曾这样规定教育宗旨:“大学之道在明明德,在亲民,在止于至善……”5[单选]“普遍性目标”:斯宾塞确立的为“完美生活”作准备的五个综合性教育目标。

6[单选]“普遍性目标”的价值观:“普遍主义”。

7[单选]“行为目标”是以具体的、可操作的行为的形式加以陈述的课程与教学目标,它指明课程与教学过程结束后学生身上所发生的行为变化。

8[单选]行为目标的基本特点:精确性、具体性、可操作性。

9[单选]行为目标是在教育过程之前或教育情境之外而预先制定的作为课程指令、课程文件、课程指南而存在的目标。

10[单选]泰勒认为,行为目标实际上包括“行为”和“内容”两个方面。

目标陈述的例子:“能写出清晰又有条理的社会学科计划的报告”、“熟悉有关营养问题的各种可靠的信息来源”。

11[单选]布卢姆、克拉斯沃尔等人继承并发展了泰勒的“行为目标”理念,借用了生物学中“分类学”的概念,第一次在教育领域确立起“教育目标分类学”。

课程与教学论资料整理王本陆高等教育出版社第一章序言1。

课程与教学论的研究对象和任务(一)现象、问题、规律.(二)事实问题、价值问题、技术问题。

(三)揭示规律,确立价值,优化技术。

2、教学论学科的形成:捷克教育学家夸美纽斯,1632年发表的《大教学论》,是教学论学科诞生的重要标志。

德国教育家赫尔巴特的《普通教育学》,是继《大教学论》之后教学论学科形成的另一个重要里程碑。

3. 教学论研究具有一些基本特征:第一,强调教学论的哲学和心理学基础。

第二,强调提高学科的独立性和科学性。

第三,形成了教学论的基本范畴。

第四,形成一些最基本的教学思想.第五,注意理论和实践的互动,出现了专门的教学实验。

第六,出现了一大批专门研究教学论的教育家。

4. 一般认为,美国学者博比特,1918年出版《课程》,是课程论作为独立学科诞生的标志.美国教育家泰勒,于1949年出版《课程与教学的基本原理》一书,该书在现代课程论学科发展上具有里程碑意义.5. 学习课程与教学论的意义:1。

课程与教学是学校教育的基本工作。

2。

课程与教学论需要系统学习:A. 不能把学过和真正掌握画等号。

B。

掌握课程与教学论有多种途径。

C. 系统学习是全面掌握的基本方式。

D. 真正全面掌握是个长期的过程.6。

学习课程与教学论的方法:A掌握学科的基本结构.B联系实际,学思结合.C注意扩展学习。

第二章课程的基本理论1. 课程:就是指教学的内容及其进程安排。

2。

我国课程论专家施良方把课程定义归纳为六大类型:课程:即1教学科目;2有计划的教学活动;3预期的学习结果;4学习经验;5社会文化的再生产;6社会改造。

3。

学科课程:主要是指从各门学科领域选择部分内容,分门别类地组织起来的课程体系,由于它是分门别类的设置,所以又被称作“分科课程”.4. 课程的表现形式包括:课程计划,课程标准,教科书,和其他教学材料。

A课程计划:是关于学校课程的宏观计划,它规定学校课程的门类、各类课程的学习时数以及在各年级的学习顺序、教学实践的整体规划等。