六味地黄丸组方的临床应用及研究

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:11

六味地黄丸的配伍组成及研究进展20101378 张婷10级硕士7班摘要:本文重点介绍了六味地黄丸的配方组成及特点,以及在临床中的应用,包括今年来在化学成分检测方面的进展。

关键词:六味地黄丸;组方;药理研究;临床应用;化学成分六味地黄丸是著名方剂,经历代医家临床反复验证,组方严谨合理,功效显著,其后许多滋阴补肾的方剂由此方衍化而来。

多年来,除丸剂外,亦被改为汤剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、片剂、口服液等用于临床,运用范围逐渐扩大,主治病证相应增多。

本文将就六味地黄丸的组方及近几年内的临床研究应用进行概述。

1.六味地黄丸的组方及药物配伍特点1.1 六味地黄丸始见于宋代医家钱乙的《小儿药证直诀》,原名地黄丸,是根据历代名医张仲景《金匮要略》中的肾气丸化裁而来。

钱乙将肾气丸中补火助阳的附子、肉桂去掉,易干地黄为熟地黄而成滋阴补肾的经典名方六味地黄丸。

六味地黄丸复方主要由熟地黄,山茱萸,干山药,泽泻,牡丹皮,茯苓六味药组成。

主治肝肾阴虚导致的腰膝酸软、头目眩晕、耳鸣耳聋、盗汗遗精、小儿囟开不合之症,或虚火上炎而致的骨蒸潮热、手足心热、消渴、虚火牙痛、口燥咽干、舌红少苔、脉细数等。

1.2 六味地黄丸的方解及药物配伍特点本方为肾阴亏损,兼有虚火内扰之证而设。

故从滋阴补肾立法,体现了“壮水之主,以致阳光”的治疗原则。

中医认为肾藏有“先天之精”,为五脏六腑之本,生命之源,故有“先天之本”之称。

肾阴不足,则变生诸证。

本方组方科学,以肾、肝、脾三阴并补而重在补肾阴为主。

方中重用熟地黄,主入肾经,滋阴补肾,填精益髓,为君药;辅以山茱萸,主入肝经,补养肝肾,并能涩精;山药主入脾经,补益脾阴,亦能固精,共为臣药。

三药配伍,滋补肝脾肾,熟地黄用量是山茱萸和山药两味之和,共成三阴并补以收补肾治本之功,此为“三补”。

泽泻配熟地黄泻肾降浊;丹皮配山茱萸清泻肝火;茯苓配山药淡渗脾湿,三药相配为“三泻”。

六药相配,三补三泻,补泻并用,补中有泻,寓泻于补,相辅相成,补药用量重于泻药,是以滋补为主。

世界最新医学信息文摘 2019年 第19卷 第34期121投稿邮箱:zuixinyixue@·药物研究·六味地黄丸的药理分析及临床应用符艳丽(儋州市妇幼保健院,海南 儋州 571700)0 引言六味地黄丸属于中成药,其以显著的滋阴补肾和健脾益胃等功效广泛应用于肝肾阴虚治疗中,有效改善了腰膝酸软、潮热盗汗和五心烦热等症状。

本文选取了83例肝肾阴虚患者为研究对象,给予六味地黄丸治疗,分析其药理作用和临床应用效果,具体报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料。

本次所选的83例研究对象均来自我院2017年8月至2018年8月期间收治的肝肾阴虚患者,并将之分为了三组,Ⅰ组为慢性肾炎患者25例,Ⅱ组为糖尿病患者30例,Ⅲ组为高血压患者28例。

患者年龄均在30-79岁,平均(48.62±5.42)岁,病程在1-20年,平均(7.95±3.56)年。

1.2 方法。

三组患者均接受六味地黄丸治疗,六味地黄丸主要成分包括牡丹皮60 g 、山药80 g 、熟地黄160 g 、泽泻60 g 、山茱萸80 g 和茯苓60 g [1]。

根据各组患者的病症指数加减调配使用量,一个月为一个疗程,所有患者治疗一个疗程。

2 结果2.1 Ⅰ组治疗结果。

Ⅰ组患者中,只有1例患者尿检显示存在红白细胞,其他患者尿检均显示无异常,16例显效,8例有效,1例无效,治疗总有效率为96.00%,临床疗效较高。

2.2 Ⅱ组治疗结果。

Ⅱ组患者中在治疗后,空腹血糖平均值为(5.93±1.54)mmol/L ,糖化血红蛋白平均值为(6.11±1.09)%,餐后2小时血糖平均值为(8.78±2.17)mmol/L ,20例显效,8例有效,2例无效,治疗总有效率为93.33%,临床疗效较高。

2.3 Ⅲ组治疗结果。

Ⅲ组患者在治疗后,收缩压平均值为(122.49±5.38)mmHg ,舒张压平均值(78.93±8.69)mmHg ,21例显效,6例有效,1例无效,治疗总有效率为96.43%,临床疗效较高。

六味地黄丸异病同治规律的理论与临床研究1. 本文概述本文是国家重点基础研究规划项目“方剂关键科学问题的基础研究”(“973”课题)关于“异病同治方剂六味地黄丸的研究”的子课题,主要从文献和临床的角度对六味地黄丸(汤)“异病同治”的规律进行了较为系统的探讨。

六味地黄丸源于宋钱乙的《小儿药证直诀》,是中医“异病同治”的代表方剂之一。

历代医家对六味地黄丸(汤)的功效主治及适应证的认识虽有差异,但主要归纳为五大类:滋补肾阴、滋补肝肾、三阴并补、滋阴降火和统治痰火。

其主要用于肾阴不足引起的多种病证这一点是统一的。

通过研究1949年至2002年国内外公开出版的各类医学期刊上发表的关于六味地黄丸(汤)临床应用的3012篇文章,发现该方剂可以治疗内科、外科、妇科、儿科、男科、五官科等20多个科别的435种疾病。

现代医学认为这些疾病的发生和发展大多与神经内分泌免疫(NEI)网络调节紊乱有关,从而建立了六味地黄丸(汤)、肾阴虚证与NEI网络之间的联系。

本文认为六味地黄丸(汤)能够“异病同治”的关键在于抓住了肾阴虚这一主要病机,即使疾病不同,但中医的“证”却是相同的,这可能与NEI网络系统的调节紊乱有关。

机体保持阴阳平衡实际上就是神经内分泌免疫网络保持功能平衡,这与现代医学认为的NEI网络调节正常是机体保持内稳态的重要条件相一致。

本文从理论和临床两个方面对六味地黄丸(汤)的“异病同治”规律进行了深入研究。

2. 六味地黄丸的组成与药效学分析六味地黄丸是一种常用的中成药,其主要成分包括熟地黄、酒萸肉、牡丹皮、茯苓、泽泻以及山药。

这些成分在药效学上具有不同的作用,共同发挥滋阴补肾、养血安神、祛斑美容等功效。

滋阴补肾:酒萸肉、山药和熟地黄等成分具有滋养和补充肾阴的作用,能够平衡肾脏功能,缓解耳鸣、腰酸腿软、头晕等症状。

养血安神:芪苓、当归、茯苓等药物能够补益气血,促进血液循环,增强体内气血功能,从而缓解失眠、健忘、心悸等不适。

地黄丸出自钱仲阳之《小儿药证直决·卷下》,由张仲景《金匮要略》中的“金匮肾气丸”衍化而来。

它由“熟地、山茱萸、山药、泽泻、丹皮、茯苓”6味中药组成,故称为六味地黄丸。

此方组方严谨,配伍得当,疗效确切,成为滋阴补肾的经典名方。

历代医家经过反复实践,在六味地黄丸的基础上,创制了许多新的方剂,如知柏地黄丸、杞菊地黄丸、麦味地黄丸、明目地黄丸、桂附地黄丸等,使地黄丸家族成员具有了养肝明目、养肝润肺、涩精止遗等功效。

本文着重对六味地黄丸及其衍生方剂的组成、功能主治、临床应用等方面进行综述,以为临床用药提供参考。

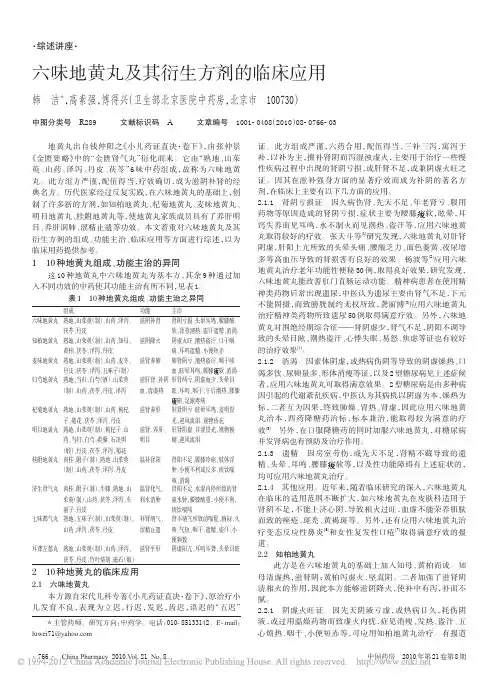

110种地黄丸组成、功能主治的异同这10种地黄丸中六味地黄丸为基本方,其余9种通过加入不同功效的中药使其功能主治有所不同,见表1。

表110种地黄丸组成、功能主治之异同六味地黄丸知柏地黄丸麦味地黄丸归芍地黄丸杞菊地黄丸明目地黄丸桂附地黄丸济生肾气丸七味都气丸耳聋左慈丸组成熟地、山茱萸(制)、山药、泽泻、茯苓、丹皮熟地、山茱萸(制)、山药、知母、黄柏、茯苓、泽泻、丹皮熟地、山茱萸(制)、山药、麦冬、丹皮、茯苓、泽泻、五味子(制)熟地、当归、白芍(酒)、山茱萸(制)、山药、茯苓、丹皮、泽泻熟地、山茱萸(制)、山药、枸杞子、菊花、茯苓、泽泻、丹皮熟地、山茱萸(制)、枸杞子、山药、当归、白芍、蒺藜、石决明(煅)、丹皮、茯苓、泽泻、菊花肉桂、附子(制)、熟地、山茱萸(制)、山药、茯苓、泽泻、丹皮肉桂、附子(制)、牛膝、熟地、山茱萸(制)、山药、茯苓、泽泻、车前子、丹皮熟地、五味子(制)、山茱萸(制)、山药、泽泻、茯苓、丹皮熟地、山茱萸(制)、山药、泽泻、茯苓、丹皮、竹叶柴胡、磁石(煅)功能滋阴补肾滋阴降火滋肾养肺滋肝肾、补阴血、清虚热滋肾养肝滋肾、养肝、明目温补肾阳温肾化气、利水消肿补肾纳气、涩精止遗滋肾平肝主治肾阴亏损、头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精、消渴阴虚火旺、潮热盗汗、口干咽痛、耳鸣遗精、小便短赤肺肾阴亏、潮热盗汗、咽干咳血、眩晕耳鸣、腰膝软、消渴肝肾两亏、阴虚血少、头晕目眩、耳鸣、咽干、午后潮热、腰膝痛、足跟疼痛肝肾阴亏、眩晕耳鸣、羞明畏光、迎风流泪、视物昏花肝肾阴虚、目涩畏光、视物模糊、迎风流泪肾阳不足、腰膝冷痛、肢体浮肿、小便不利或反多、痰饮喘咳、消渴肾阳不足、水湿内停所致的肾虚水肿,腰膝酸重,小便不利,痰饮喘咳肾不纳气所致的喘促、胸闷、久咳、气短、咽干、遗精、盗汗、小便频数阴虚阳亢、耳鸣耳聋、头晕目眩210种地黄丸的临床应用2.1六味地黄丸本方源自宋代儿科专著《小儿药证直决·卷下》,原治疗小儿发育不良,表现为立迟,行迟,发迟,齿迟,语迟的“五迟”证。

六味地黄丸临床新用途六味地黄丸出自《小儿药证直诀》,由熟地、山药、枣皮等六味药组成,有滋补肝肾之功,适用于腰膝酸软,头晕目眩,耳鸣耳聋等症。

随着药理研究不断深入,临床中发现六味地黄丸与其他方药合用等治疗一些慢性疾病、疑难杂证取得较好疗效,现综述如下:1、治疗遗尿症小儿遗尿症是儿科常见病之一。

六味地黄丸滋补肾之阴,补骨脂温肾助阳,两者共用阴阳双补,克服了单一用药造成的阴阳失衡的副作用,又提高了临床疗效。

王红欣等[1]应用六味地黄丸加补骨脂治疗小儿遗尿症60例,效果显著。

方法:采用六味地黄丸3 g,每日3次,并于晚上睡前用温开水冲服补骨脂粉(将干净的补骨脂炒香,研末)6g;每7d1个疗程均口服3个疗程,治疗期间停用其他药物,停药后的患儿每7d随访1次,记录睡眠觉醒水平的变化。

随访8周后结束。

效果疗效为优有30例(可以睡眠中自醒,并自主排尿)占50%,疗效中等23例(睡眠中有自醒,但意识模糊,时有尿床发生或不能自醒,被唤醒后意识模糊可排尿,无尿床发生)占38%,有效率达88%。

朱慧平等[2]应用溴丙胺太林片联合六味地黄丸治疗儿童原发性夜间遗尿症40例效果显著。

方法采用西药加中成药治疗:溴丙胺太林片15~30mg/d,中成药六味地黄丸2~4 g/d,睡前1h口服。

所有患儿服药2周后电话随访,均表示服药后有不同程度改善。

治疗3个月后停药观察 2周.效果:40例患者,治愈13例占32.5%,显效17例占42. 5%.总有效率85.0%。

2、治疗更年期综合征[3]应用黄芪生脉饮联合六味地黄丸治疗更年期失眠50例,疗效满意.50例患者,年龄40~49岁。

病程3~6个月,给予黄芪生脉饮10ml,口服,3次/d,六味地黄丸8粒,口服,3次/d,15d为1个疗程。

对照组:安定片5mg,口服,隔日睡前服。

更年灵4片,口服,3次/d,15d为1个疗程。

治疗组28例中:治愈24例(85.7%),好转3例(10.7%),无效1例(3.5%),总有效率为96.4%。

六味地黄丸的药理分析和科学应用分析目的对六味地黄丸的药理进行分析,进一步对其科学应用效果进行分析,以此为六味地黄丸的科学应用提供依据。

方法抽取2012年6月~2013年6月在我院就诊的80例肝肾阴虚患者作为研究对象,对所有入选患者给予六味地黄丸对症加减治疗,进一步对其临床治疗效果进行分析。

结果大部分患者血压、空腹血糖水平、餐后2h血糖水平、尿检结果均恢复正常;显效68例、有效7例、无效5例,总有效率为93.75%。

结论在深入分析六味地黄丸药理性质及功效的基础上,能够为其科学应用提供有效依据;对于肝肾阴虚患者,给予六味地黄丸对症加减治疗效果显著,能够使患者血压水平、空腹血糖水平等得到有效控制。

标签:六味地黄丸;药理分析;科学应用在中医学中,六味地黄丸属于一类滋阴补肾的良性方剂,用于肾阴亏损、盗汗遗精以及腰膝酸软中效果显著。

该方剂主要的成分涵盖了山药、牡丹皮、熟地黄及泽泻等[1]。

本组抽取了80例肝肾阴虚患者作为研究对象,其目的是分析六味地黄丸的药理及科学应用效果,现报告如下:1资料与方法1.1一般资料本组研究80例肝肾阴虚患者均符合有关”肝肾阴虚”的临床诊断标准[2]。

其中,男46例、女34例;年龄者21~76岁,中位年龄(46.8±3.1)岁;主要病症为:21例高血压、32例糖尿病、27例慢性肾炎。

1.2方法对所有入选患者给予六味地黄丸对症加减治疗。

六味地黄丸处方为:泽泻、牡丹皮、茯苓,各60g;山药、山萸肉,各80g;熟地黄160g。

7d 为1疗程,连续治疗2个疗程之后,对患者的临床疗效进行判定。

1.3判定标准1.3.1不同病症患者的临床症状分析高血压患者主要的临床症状包括眩晕头痛、耳鸣健忘及脉弦而数,收缩压/舒张压为(169.0±16.0)mmHg/(112.0±6.0)mmHg。

糖尿病患者主要的临床症状为口干多饮、小便频繁,空腹血糖为(8.9±2.6)mmol/L、餐后2h血糖水平为(12.9±2.6)mmol/L。

综述[2]刘晋平,李慧吉.试论中西医理论结合研究[J].天津中医药,2005,22(2):139140.[3]卓勤,金敬善,邓新荣.中医脾与神经内分泌免疫网络调节的关系[J].中国中医基础医学杂志,2002,8(9):8082.[4]张月萍,杜永平,汪受传,等.儿宝颗粒对小儿厌食症动物模型脑肠肽的调节作用[J].中国中西医结合杂志, ,()666[5]李展陈永斌中医脾虚证与免疫关系的研究进展[]蛇志,1999,11(2):4345.[6]吕琳,陈永红,庞声航等.壮医药线点灸对脾虚大鼠垂体EP的影响[J].中华现代中西医杂志,2005,3(14):12491250.[7]吕琳,肖国有.脾虚大鼠脑肠轴EP水平与免疫功能相关性研究[J].湖北中医学院学报,2001,3(4):3637.(收稿日期35)六味地黄丸组方的临床应用及研究杨林孙静郝璐第四军医大学西京医院西安710032摘要:笔者从方剂溯源、古代应用于临床各种疾病、现代研究及临床应用角度、结合现代疾病探讨六味地黄丸治疗疾病谱的范围,通过寻找疾病的共同发病机制,确定六味地黄丸研究的多系统靶点,明确六味地黄丸的主要药理作用方向及有效成份。

关键词:六味地黄丸;疾病谱;临床应用;综述中图分类号:R2855文献标识码:A文章编号:10055509(2010)05079603Clinical Applic a tion and S tudy on Liuw ei Dihuang P ill C omposition Yang Lin,Sun Jing,H ao Lu Xij ing H o sptial of F o ur th Militar y Medic a l U niver sity,Xi a n(710032)Abstract:It explor es the disease range of Liuwei Dihuang Pill from formulae source,a ncient clinical application,modern study a nd application angle s,c om bining wit h moder n diseases,to define its multi system tar gets,main pharmaceutic al func tion and effe ctive components by se eking for common mec hanismKe y wor ds:Liuwei Dihuang Pill;disease spe ctr um;clinical application;r eview六味地黄丸是著名方剂,经历代医家临床反复验证,组方严谨合理,功效显著,其后许多滋阴补肾的方剂由此方衍化而来。

六味地黄丸的现代应用及其机理六味地黄丸的应用可谓源远流长,师出名门。

最早从医效明显提高“慢性肾炎、肾病综合症患者可见阴虚火旺之证圣”张仲景的“金匮肾气丸”衍化而来,其配方具有三补三泻的特候,特别是长期大量应用皮质激素以后,患者内热,面红,舌红。

熟地、山茱萸、山药为三味补药,泽泻、茯苓、丹皮为三味泻口干,易汗,梦遗,皮肤痤疱,尿黄等,汤剂力大而专,宜六味地黄药,同时补药的用量大于泻药的用量,以补为主。

主要用于肾加黄柏、知母、玄参、生龙骨、生牡蛎、绞股蓝等为方煎汤服用,症阴虚引起的腰膝酸软、头晕耳鸣、手脚心发热、遣精盗汗或虚火情缓解后以六味地黄丸善后。

激素对肾病综合征的疗效与血上炎而致骨蒸潮热、手足心热、或消渴,或虚火牙痛、口燥咽干,清中激素受体水平的高低、受体结构异常以及因抗激素受体抗舌红少苔,脉细数等症状,经过历代医学的验证,临床疗效显著,体存在所致的受体功能异常有一定的关系。

有研究发现,肾病从而留传至今,被誉为“补阴方药之祖”。

随着众多医师的临床综合征患儿血清中激素受体水平有不同程度降低,而六味地黄实践,其应用范围增大且疗效明确,现将临床应用及机理介绍丸与激素合用,能减轻应用激素后其受体下降的程度,从而保如下:证了激素与其受体的水平。

同时,六味地黄丸合用激素取得较l预防食管癌好效果可能还与补肾固精能消蛋白尿、养肾育阴能消水肿、有助于善后调理以防复发有关。

现代药理研究表明,六味地黄丸的成分之一是熟地,含有较多的微量元素硒,具有良好的改善肾功能作用,其汤剂能提供缺血肾脏中的超氧能防止诱发各种癌症的过氧化酶和自由基的生成。

有关研究化物歧化酶,对缺血肾脏起到一定的保护作用。

这些作用可能资料证实。

3,用六味地黄丸对食管癌前期病变上皮重度增生效与它提高激素的临床疗效有着十分密切的关系。

果良好。

3治疗男子不育症2治疗肾盂肾炎、慢性肾炎、肾病综合症男性不育往往是由多种疾病或因索引起的,而精子量过少对肾功能的影响研究发现,服用六味地黄丸的大鼠其细胞则是主要原因之一。

六味地黄丸的药理分析及科学应用【关键词】六味地黄丸;药理分析doi:10.3969/j.issn.1004-7484(x).2012.06.509 文章编号:1004-7484(2012)-06-1637-01六味地黄丸是中医滋阴补肾和异病同治的代表方剂,历经数百年医家的运用经久不衰,是祖国传统医学的奇葩。

笔者结合工作实际谈谈对六味地黄丸的认识。

1 配伍分析1.1 方之组成六味地黄丸出自宋代医家钱乙的《小儿药证直诀?卷下》。

此方系将张仲景金匮肾气丸除去桂枝、附子二味药,以熟地黄取代干地黄演变而来,具体组成为:熟地黄八钱、山茱萸四钱、干山药四钱、泽泻三钱、牡丹皮三钱、白茯苓三钱。

六味中药为末,炼蜜为丸。

君药,熟地黄。

熟地黄味甘性微温,归肝、肾经,具有补血滋阴,益精填髓的功效。

主治肾阴虚,腰膝酸软,骨蒸潮热,消渴内热,盗汗遗精,血虚萎黄。

《珍珠囊》谓其“主补血气,滋肾水、益真阴”。

《本草纲目》:“填骨髓,长肌肉,生精血。

补五脏内伤不足,通血脉,利耳目,黑须发。

”臣药,山茱萸与山药。

山茱萸味酸涩性微温,归肝、肾经,具有补益肝肾,收敛固涩的功效;主治腰膝酸痛,眩晕耳鸣,遗精遗尿,崩漏带下,体虚欲脱,心虚怔忡,肾虚气喘,五更泄泻。

《医学衷中参西录》谓其“能收敛元气,振作精神,固涩滑脱”。

山药,味甘性平,归脾、肺、肾经,有益气养阴、补脾肺肾、固精止带之功效。

主治脾虚泄泻,肺虚咳喘,虚热消渴,肾虚遗精、带下、尿频。

《本草纲目》:“益肾气,健脾胃,止泄痢,化痰涎,润皮毛。

”佐药,泽泻、牡丹皮和茯苓。

泽泻味甘淡性寒,归肾、膀胱经,有渗湿利水,泄热之功,主治小便不利,痰饮眩晕,热淋涩痛,高脂血症。

《本草纲目》曰“仲景地黄丸,用茯苓、泽泻者,乃取其泻膀胱之邪气,非引接也”。

牡丹皮味苦辛,性微寒,归心、肝、肾经,具有清热凉血、活血散瘀的功效,主治斑疹吐扭,阴虚发热,骨蒸无汗,痈肿疮毒,闭经痛经,跌打损伤。

《本草纲目》:“和血、生血、凉血,治手足少阴、厥阴四经血分伏火。

六味地黄丸组方的临床应用及研究在中医理论中,肾阴虚是指肾脏阴精不足的状态,表现为腰膝酸软、头晕目眩、耳鸣目眩、多梦、失眠、烦躁等症状。

肾阴虚还可以影响身体其他部位和器官的功能,引起例如心悸、便秘、咽喉干燥等症状。

1.补肾阴、滋肾精:六味地黄丸的有效成分可以滋养肾脏,提高肾脏的功能和阴精的产生。

临床上常用于治疗肾阴亏损引起的腰膝酸软、头晕耳鸣等症状。

2.清热泻火:在肾阴虚引起的身体热度过高、口干咽燥、失眠多梦等症状中,六味地黄丸可以起到清热泻火的作用,使体内热量得到调节。

3.补血养心:六味地黄丸中的药物成分中含有丹皮等补血的药物,可以增加心脏的血藏并改善心脏的功能。

临床上可用于治疗心血不足引起的心悸、心慌等症状。

4.改善免疫功能:研究表明,六味地黄丸可以通过调节免疫系统功能,提高机体的抵抗力。

临床上可以用于治疗肾阴虚引起的免疫系统功能低下导致的疾病,例如反复感冒、易患过敏等。

此外,对六味地黄丸的临床应用和研究还有一些其他方面:1.骨质疏松症治疗:六味地黄丸中的药物成分有一定的补肾阴的作用,可以延缓骨质疏松症的发展。

研究表明,六味地黄丸在治疗骨质疏松症方面具有一定的临床效果。

2.糖尿病治疗:六味地黄丸中的部分成分具有降血糖的作用,可以帮助调节血糖水平。

一些研究表明,六味地黄丸可以用于糖尿病的辅助治疗,改善病情并减轻症状。

总的来说,六味地黄丸是一种具有广泛临床应用的中药方剂。

它主要用于治疗肾阴亏损引起的症状和疾病,如肾阴虚、骨质疏松症和糖尿病等。

该方剂具有滋肾阴、清热泻火、补血养心和改善免疫功能等作用。

需要注意的是,使用六味地黄丸时应严格按照医生的指导用药,并根据个人情况进行调整。

应用六味地黄丸临床表现六味地黄丸是著名方剂,经历代医家临床反复验证,组方严谨合理,功效显著,其后许多滋阴补肾的方剂由此方衍化而来。

多年来,除丸剂外,亦被改为汤剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、片剂、口服液等用于临床,运用范围逐渐扩大,主治病证相应增多,现将有关文献综述如下。

1方剂的溯源11六味地黄丸方出宋·钱乙《小儿药证直诀》“地黄丸”条。

方中药物六味:熟地黄、山药、山茱萸、泽泻、牡丹皮、茯苓,原书用以治疗小儿肾怯失音、囟开不合、神气不足、目白睛多、面色晄白以及肾疳、骨疳、筋疳及肝疳等证。

12六味地黄丸重用熟地黄为君药,有滋阴补肾、填精益髓、大补真阴的功效;用补肝养肾而涩精的山萸肉和健脾固肾而固精的山药为臣药,三味补药相配伍有滋肾、养肝、益脾的作用,称为三阴并补,故为“三补”。

佐以泽泻利水渗湿,泻肾水、防熟地之滋腻恋邪,丹皮清泄相火,凉肝而泻阴中伏火,制山萸肉之温涩;茯苓渗湿健脾,既助山药补脾,又助泽泻利水,且防熟地滋腻有碍运化,故称“三泻”。

全方为三补三泻,补中有泻,寓泻于补,相辅相成。

诸药合用,滋而不寒,温而不燥,三补治本,三泻治标,标本兼顾,滋补而不留邪,降泄而不伤正,实乃滋阴补肾之名药。

13《中华人民共和国药典》20XX年版所用计量为:熟地黄160g,山茱萸80g,牡丹皮60g,山药80g,茯苓60g,泽泻60g,粉碎成细粉,每100g粉末加炼蜜35~50g,制成水蜜丸,或者加炼蜜80~110g,制成小蜜丸或大蜜丸。

小蜜丸和大蜜丸每次口服9g。

六味地黄颗粒用熟地黄320g,山茱萸160g,牡丹皮120g,山药160g,茯苓120g,泽泻120g,加工成颗粒1000g,每次口服5g。

2古代应用于临床各种疾病该方的主要功效是滋阴补肾,主治一切慢性疾病过程中出现的肾阴亏损,或肝肾不足,或兼见阴虚火旺之证。

表现为腰膝酸软,小便淋漓,牙齿松动,头晕目眩,耳鸣耳聋,健忘多梦,盗汗遗精,手足心热,病后低热,消渴引饮,骨蒸潮热,舌燥咽痛,以及小儿囟开不合,舌红少苔,脉沉细数等一系列症状。

六味地黄丸组方的临床应用及研究(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)【摘要】笔者从方剂溯源、古代应用于临床各种疾病、现代研究及临床应用角度、结合现代疾病探讨六味地黄丸治疗疾病谱的范围,通过寻找疾病的共同发病机制,确定六味地黄丸研究的多系统靶点,明确六味地黄丸的主要药理作用方向及有效成份。

【关键词】六味地黄丸;疾病谱;临床应用;综述Abstract: It explores the disease range of Liuwei Dihuang Pill from formulae source,ancient clinical application,modern study and application angles,combining with modern diseases,to define its multi system targets,main pharmaceutical function and effective components by seeking for common mechanism.Key words:Liuwei Dihuang Pill; disease spectrum; clinical application; review六味地黄丸是著名方剂,经历代医家临床反复验证,组方严谨合理,功效显著,其后许多滋阴补肾的方剂由此方衍化而来。

多年来,除丸剂外,亦被改为汤剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、片剂、口服液等用于临床,运用范围逐渐扩大,主治病证相应增多,现将有关文献综述如下。

1 方剂的溯源1.1 六味地黄丸方出宋·钱乙《小儿药证直诀》“地黄丸”条。

方中药物六味:熟地黄、山药、山茱萸、泽泻、牡丹皮、茯苓,原书用以治疗小儿肾怯失音、囟开不合、神气不足、目白睛多、面色晄白以及肾疳、骨疳、筋疳及肝疳等证。

1.2 六味地黄丸重用熟地黄为君药,有滋阴补肾、填精益髓、大补真阴的功效;用补肝养肾而涩精的山萸肉和健脾固肾而固精的山药为臣药,三味补药相配伍有滋肾、养肝、益脾的作用,称为三阴并补,故为“三补”。

佐以泽泻利水渗湿,泻肾水、防熟地之滋腻恋邪,丹皮清泄相火,凉肝而泻阴中伏火,制山萸肉之温涩;茯苓渗湿健脾,既助山药补脾,又助泽泻利水,且防熟地滋腻有碍运化,故称“三泻”。

全方为三补三泻,补中有泻,寓泻于补,相辅相成。

诸药合用,滋而不寒,温而不燥,三补治本,三泻治标,标本兼顾,滋补而不留邪,降泄而不伤正,实乃滋阴补肾之名药。

1.3 《中华人民共和国药典》2000年版所用计量为:熟地黄160g,山茱萸80g,牡丹皮60g,山药80g,茯苓60g,泽泻60g,粉碎成细粉,每100g粉末加炼蜜35~50g,制成水蜜丸,或者加炼蜜80~110g,制成小蜜丸或大蜜丸。

小蜜丸和大蜜丸每次口服9g。

六味地黄颗粒用熟地黄320g,山茱萸160g,牡丹皮120g,山药160g,茯苓120g,泽泻120g,加工成颗粒1000g,每次口服5g。

2 古代应用于临床各种疾病该方的主要功效是滋阴补肾,主治一切慢性疾病过程中出现的肾阴亏损,或肝肾不足,或兼见阴虚火旺之证。

表现为腰膝酸软,小便淋漓,牙齿松动,头晕目眩,耳鸣耳聋,健忘多梦,盗汗遗精,手足心热,病后低热,消渴引饮,骨蒸潮热,舌燥咽痛,以及小儿囟开不合,舌红少苔,脉沉细数等一系列症状。

如前所述,在宋·钱乙的《小儿药证直诀》中,六味地黄丸主要运用于多种儿科疾病的临床治疗,在宋·刘昉所撰《幼幼新书》里,六味地黄丸可以治疗鹤节、慢惊风以及虚寒等多种儿科疾病。

2.1 至元代,六味地黄丸的临床应用已经超越了儿科的范围。

在朱震亨的门人及其私淑者所辑《丹溪心法》一书中,六味地黄丸用于治疗咳嗽、小便不禁、虚损、淋证以及消渴等多种内科疾病。

在杜思敬所辑《济生拔粹》一书中,已经提到肾脏虚损,久病之后身体羸弱不堪,虚烦盗汗,骨蒸发热,肢体痿软,诸般血证,可以使用六味地黄丸。

2.2 至明代,六味地黄丸(汤)的临床应用范围又较以前有了进步的拓展。

虞抟《医学正传·卷之三·虚损》六味地黄丸的主治功效记载:“治肾经虚损,久新憔悴,盗汗发热,五脏齐损,瘦弱虚烦,骨蒸痿弱,下血咯血等证”。

2.3 迨至清代,使用六味地黄丸(汤)的医家越来越多,其主治范围也越来越广。

如高秉钧所著《疡科心得集·方汇·卷上》中,记载六味地黄汤可以治疗“肝肾不足,真阴亏损,舌燥喉痛,虚火牙痛,牙漏,牙宣等证。

”程钟龄所著《医学心悟》一书中,使用六味地黄丸(汤)治疗的疾病多达十余种,包括类中风、虚劳、头痛、痰饮、三消、小便不禁、咽喉(口、舌、齿、唇)疾病、耳病、腰痛、产后喘促以及发背(对心发、肾俞发、搭背、手发、足发)等。

在顾松园所撰《顾氏医镜》中,六味地黄丸(汤)应用于治疗中风、噎、膈、虚劳、健忘、怔忡、惊悸、头痛、眩晕、腰痛、浊、产后以及遗精等十余种不同的疾病。

从宋迄清,六味地黄丸的主治病种已经发生了明显的改变,早已超越了原有的儿科范围,涉及神经、内分泌、免疫、消化、循环、呼吸、泌尿、生殖等多个系统,涵盖内、外、妇、儿、口腔、眼、耳鼻喉、皮肤、老年病等多个学科,真正体现了中医“异病同治”的思想。

如内科的消渴、淋浊、咳嗽、喘促、眩晕、自汗、盗汗、便血及其他诸种血证、血虚发热、呕吐、痿证、骨蒸、健忘、惊悸、怔忡、头痛、腰痛、遗精、中风、类中风、隔、虚劳、痰饮、足跟痛……外科的下部疮疡、发背……妇科的不孕症……儿科的囟门不合、解颅、五迟五软、小儿年长不能行走……五官科的虚火牙痛、失音、舌燥、喉痛、耳鸣、耳聋、眼花、齿牙不固、肝疳、白膜遮睛、目中白睛多……都可以使用六味地黄丸进行治疗。

3 现代研究及临床应用3.1 药理作用3.1.1 调节免疫作用:文献报道,本方100%煎剂和水剂醇提取液能提高淋巴细胞的转化率,对淋巴细胞转化具激发作用,能对抗环磷酰所致胸腺,脾脏重量减轻,使淋巴细胞转化功能恢复到正常水平。

本方尚可抑制地塞米松所致小鼠腹腔巨噬细胞功能低下和血液中淋巴细胞降低,增强巨噬细胞的免疫活性,促进干扰素的产生[1]。

3.1.2 抗肿瘤及抗突变作用:实验表明,本方对致癌物诱发的动物肿瘤的发生具有一定的抑制作用,六味地黄汤能抑制N硝基氨酸乙酯和氨基甲酸乙酯的诱发作用,有助于荷瘤机体的单核吞噬系统吞噬功能,促进骨髓干细胞和淋巴细胞增生。

六味地黄丸有增强丝裂霉素的抗癌作用,能显著延长生存期。

有关报道,实验证明,六味地黄汤可提高小鼠宫颈癌细胞内cAMP的含量,对DNA合成无明显抑制效应。

能提高肿瘤动物血清蛋白/球蛋白的比值,降低荷瘤动物的血清极谱值[2]。

3.1.3 降血脂作用:六味地黄汤煎剂10ml/lkg(2次/d)能明显降低实验性高血脂大鼠的总胆固醇和脂肪含量,还能明显升高血清高密度脂蛋白胆固醇(HDL—C)及HDL—C/TC比值。

对高脂饮料喂养的小鼠,在饮料加本药提取物每日 0.4g/kg,自由饮用12个月,本药可使肝脏甘油三酯含量明显降低,肝总胆固醇含量也有降低倾向[3]。

3.1.4 抗缺氧、抗疲劳:文献报道,六味地黄汤剂口服高,低剂量(24,29ml/kg)能明显延长小鼠常压耐缺氧时间,耐缺氧能力,延长其存活时间,但本方作用比普奈洛尔弱。

李氏介绍本方能显著延长雄性小鼠的持续游泳时间,连续给药1周后,对照组游泳时间(11.5±4.5)min,给药组为(14.9±1.7)min,差异显著[4]。

3.1.5 抗心律失常:据研究证明六味地黄汤口服1g/kg,1次/d,连续5d,能显著对抗大鼠心脏低灌注—再灌注诱发的心律失常,降低室颤发生率及持续时间,且能明显抑制甲状腺素引起心脏肥厚,并降低心脏对心律失常易损性的增加[5]。

3.1.6 降血压作用:据研究本方有明显的降压作用,大鼠经十二指肠给药(2ml/kg和10ml/kg)于给药后15min血压明显下降,但对心率、Ⅱ导心电图和心肌收缩力均无明显影响,表明该药降压作用通过扩张外周血管,降低外周阻力来实现。

3.1.7 保肝及改善肾功能作用,实验证明,本方煎剂灌胃3d,能明显对抗大鼠由于左冠脉结扎而引起的心肌中过氧化物歧化酶活性的降低及丙二醛的含量的增加,对大鼠肾缺血有一定的保护作用。

文献报道,本方汤剂能改善肾功能,对大鼠masugi型肾炎有治疗作用,促进肾脏对体内代谢产物尿素的排泄。

3.1.8 延缓衰老的作用:任光友等用甲状腺素和利血平建立阴虚动物模型,并用六味地黄丸进行治疗。

实验结果表明,六味地黄丸对阴虚动物能明显增加体重,降低体温,降低痛反映,以及增强抗疲劳,耐低温和耐缺氧能力。

以小鼠活体骨髓细胞微核(M N)和姐妹染色单体互换(SCE)为指标,对滋阴补肾,延绶衰老的六味地黄丸进行了抗DNA损伤作用的实验研究,结果表明,六味地黄丸具有良好的抗DNA损伤作用。

3.1.9 对肾功能的影响:实验结果表明,服六味地黄丸的大鼠肾近曲小管上皮细胞用透射电镜技术、电脑像分析技术和立体学方法定量计算溶酶体的形态参数后发现:服用六味地黄丸后细胞生成溶酶体的速度明显加快,溶酶体的个数比对照组增多57%单位细胞体积内溶酶体的表面积比增大。

3.1.10 对全血化学发光的抑制及抗氧化作用:文献报道用化学发光分析法,研究了六味地黄丸等4个方剂对全血化学发光的抑制及抗氧化作用。

结果表明,六味地黄丸对体外全血化学发光有抑制抗氧化作用。

从抗氧化总值看,六味地黄丸的抗氧化能力较强[6]。

4 临床应用4.1 高血压病在应用抗高血压西药的同时服用六味地黄丸,主要用于中医辨证为肝肾阴虚型的高血压病患者,对改善临床症状和保护心脏等重要器官的效果明显优于单纯使用西药组。

文献报道用本方口服作用全身治疗,结合现代方法治疗鼻出血合并高血压病190例,全部治愈。

应用本汤方加味治疗高血压病60例发现,其不仅有降压效果,而且表现出一定的降血脂和明显改善合并冠心病患者心电图的作用,其降压降脂效果无别差异[7]。

4.2 糖尿病应用降血糖西药治疗的同时加服六味地黄汤,除能增强降血糖、尿糖的效果外,还可以明显改善患者腰膝酸软、五心烦热、口燥咽干等症状。

文献报道治疗65例非胰岛素依赖型糖尿病用本汤方加味,1剂/d,水煎,1月为1疗程,显效30例,有效28例,无效7例,体会主药熟地用量宜大,可用至60g,以补阴止渴。

4.3 肿瘤经常服用六味地黄丸有一定预防肿瘤的作用,特别对食道癌、胃癌的预防作用较好。

癌症患者在放疗、化疗前后服用六味地黄丸可以减轻化放疗副反应。

文献报告观察102例恶性肿瘤化疗反应,患者口服本方药,自化疗第一天开始,每次10ml,3次/d,连服20d,其中胃癌23例,肠癌15例,恶性淋巴瘤24例,肺癌21例,乳腺癌19例,结果:化疗药物的药效增强,毒副反应明显减少。