第二章 植物对营养物质的吸收(四)

- 格式:ppt

- 大小:5.81 MB

- 文档页数:4

植物营养肥料学第一章:绪论1、植物营养学:是研究营养物质对植物的营养作用,研究植物对营养物质的吸收、运输、转化和利用的规律,以及植物与外界环境之间营养物质和能量交换的科学。

2、植物营养学主要任务:阐明植物体与外界环境之间营养物质交换和能量交换的具体过程,以及体内营养物质运输、分配和能量转化的规律并在此基础上通过施肥手段为植物提供充足的养分,创造良好的营养环境或通过改良植物遗传特性的手段调节植物体的代谢,提高植物营养效率,从而达到明显提高作物产量和改善产品品质的目的。

3、肥料:直接或间接供给植物所需养分,改善土壤性状,以提高作物产量和改善产品品质的物质。

5、植物矿物质营养学说-要点:土壤中矿物质是一切绿色植物唯一的养料,厩肥及其它有机肥料对于植物生长所起的作用,并不是由于其中所含的有机质,而是由于这些有机质在分解时所形成的矿物质。

意义:①理论上,否定了当时流行的“腐殖质学说”,说明了植物营养的本质;是植物营养学新旧时代的分界线和转折点,使维持土壤肥力的手段从施用有机肥料向施用无机肥料转变有了坚实的基础;②实践上促进了化肥工业的创立和发展;推动了农业生产的发展。

在农业产量的增加份额中,有40%〜60%归功于化肥的施用。

植物矿物质营养学说具有划时代的意义。

6、养分归还学说-要点:①随着作物的每次收获,必然要从土壤中取走大量养分,②如果不正确地归还土壤的养分,地力就将逐渐下降,③要想恢复地力就必须归还从土壤中取走的全部养分。

意义:对恢复和维持土壤肥力有积极作用7、最小养分律(1843年),要点:①作物产量的高低受土壤中相对含量最低的养分所制约。

也就是说,决定作物产量的是土壤中相对含量最少的养分。

②而最小养分会随条件变化而变化,如果增施不含最小养分的肥料,不但难以增产,还会降低施肥的效益。

意义:指出作物产量与养分供应上的矛盾,表明施肥要有针对性,应合理施肥。

8、李比希观点认识的不足与局限性:尚未认识到养分之间的相互关系;对豆科作物在提高土壤肥力方面的作用认识不足;过于强调矿质养分作用,对腐殖质作用认识不够。

第二章植物对营养物质的吸收植物的营养物质,或称养分或养料,是指植物必需营养元素及其所形成的不同化合物。

大部分营养物质是以离子或无机分子的形式进入植物体内,也有少部分以有机形态被植物吸收,但在某些情况下,植物也可直接吸收利用单质态的营养物质。

植物的吸收部位随不同的营养物质而异。

对于矿质养分,根是主要的吸收器官;对于气态养分(如CO2、O2、H2O、SO2等),主要通过地上部叶片进行吸收。

不过这种部位上的分工并不是绝对的,矿质养分有时也可以从叶片进入植物体,而根部也常常可以吸收气态养分。

这一章将分别讨论植物对营养物质的根部吸收及叶面吸收过程,但是,由于根部吸收是植物吸收矿质养分的主要途径,因此将给予较大的篇幅进行叙述。

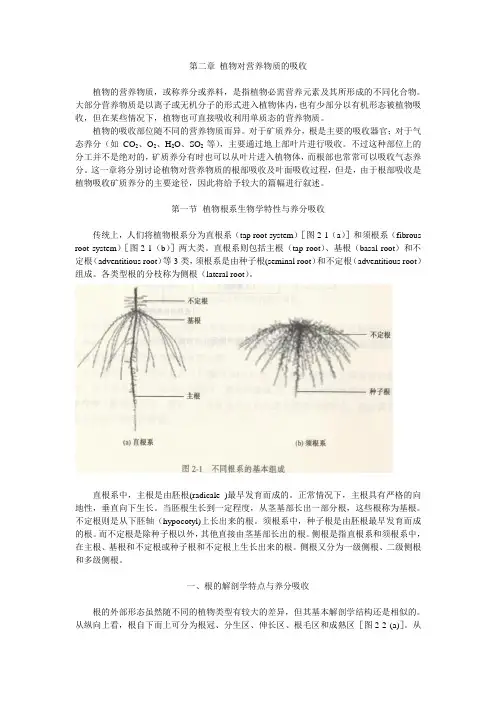

第一节植物根系生物学特性与养分吸收传统上,人们将植物根系分为直根系(tap root system)[图2-1(a)]和须根系(fibrous root system)[图2-1(b)]两大类。

直根系则包括主根(tap root)、基根(basal root)和不定根(adventitious root)等3类,须根系是由种子根(seminal root)和不定根(adventitious root)组成。

各类型根的分枝称为侧根(lateral root)。

直根系中,主根是由胚根(radicale )最早发育而成的。

正常情况下,主根具有严格的向地性,垂直向下生长。

当胚根生长到一定程度,从茎基部长出一部分根,这些根称为基根。

不定根则是从下胚轴(hypocotyl)上长出来的根。

须根系中,种子根是由胚根最早发育而成的根。

而不定根是除种子根以外,其他直接由茎基部长出的根。

侧根是指直根系和须根系中,在主根、基根和不定根或种子根和不定根上生长出来的根。

侧根又分为一级侧根、二级侧根和多级侧根。

一、根的解剖学特点与养分吸收根的外部形态虽然随不同的植物类型有较大的差异,但其基本解剖学结构还是相似的。

从纵向上看,根自下而上可分为根冠、分生区、伸长区、根毛区和成熟区[图2-2 (a)]。

植物的水分与营养吸收植物是依靠根系从土壤中吸收水分和营养物质来维持生长和发育的。

水分和营养的吸收对于植物的生长过程至关重要。

本文将探讨植物的水分吸收机制、营养吸收路线以及调节机制。

一、植物的水分吸收机制植物的水分吸收主要依赖于根系的吸收作用。

根系通常通过两种方式吸收水分:活性吸收和过渡吸收。

1. 活性吸收:活性吸收是指植物主动吸收水分的过程。

主要发生在根尖部位,根尖部有一层细胞特化为齿状,形成根毛。

根毛的数量众多,能够增加根系与土壤之间的接触面积。

植物通过根毛吸收土壤中的水分,进而传导到植物的各个部位。

2. 过渡吸收:过渡吸收是指植物通过根皮层的细胞间隙吸收水分的过程。

当土壤中水分含量较高时,植物的根毛无法全部吸收,过剩的水分会通过根皮层的细胞间隙被吸收。

这种吸收方式比活性吸收效率低,但可以在土壤水分较充足时提供额外的水分吸收能力。

二、植物的营养吸收路线植物的营养吸收主要通过根系进行。

根系通过活性转运和被动扩散两种方式吸收营养物质。

1. 活性转运:活性转运是指植物根系通过特殊的转运蛋白主动吸收特定的营养物质。

这些转运蛋白能够识别和选择性地吸收一些离子,如氮、磷、钾等。

活性转运是高效的吸收方式,可以确保植物吸收到所需的营养物质。

2. 被动扩散:被动扩散是指植物根系通过浓度梯度驱动吸收营养物质。

当土壤中的营养物质浓度高于根系内的浓度时,营养物质会通过细胞膜的孔道和间隙被吸收进入植物体内。

被动扩散是一种依赖浓度差异的吸收方式,对于少量和中性溶质的吸收效率较高。

三、植物水分与营养吸收的调节机制植物的水分和营养吸收量受到多种因素的调节,包括土壤水分状况、营养物质浓度、根系的生理状态等。

1. 土壤水分状况:土壤水分状况直接影响植物的水分吸收。

当土壤水分含量较高时,植物的根毛能够更好地吸收水分;而当土壤水分缺乏时,植物会减少水分的蒸腾作用,以减少水分损失。

2. 营养物质浓度:植物对营养物质的吸收受到其浓度的影响。

植物营养学植物如何吸收和利用营养物质植物营养学:植物如何吸收和利用营养物质植物是依靠吸收和利用营养物质生长和发育的。

植物营养学研究的是植物的营养需求、营养元素的吸收与转运、以及植物对养分的利用等问题。

本文将介绍植物如何吸收和利用营养物质。

一、根系吸收植物的根系是吸收营养物质的主要部位。

根系具有丰富的分支,能够增加营养吸收的表面积。

根系通过根毛来吸收地下水中的矿质养分。

根毛是细胞的长出的突起,其表面富含吸收营养所需的转运蛋白。

植物根系的吸收过程主要分为活动吸收和穿透吸收。

活动吸收是指植物对土壤中的活动态养分进行吸收,如氮、磷、钾等。

穿透吸收是指植物对土壤中离子形式的养分进行吸收,如铵态氮、磷酸根等。

二、养分运输吸收到的营养物质需要经过植物体内的转运系统进行运输。

植物主要通过根部和茎部的维管束来进行物质的运输。

维管束可以将水分和溶解其中的养分从根部向地上部分输送,供给叶片和其他各部位使用。

水分通过根吸力驱动,自根部向上游移动,这一过程被称为升水。

升水的主要机制是由于根部的水分蒸腾作用引起的,叶片中蒸腾作用产生的负压使得水分上行,从而带动了养分的上升。

同时,植物维管束中的木质部和韧皮部分别起到了水分和养分的运输作用。

三、养分利用植物对于吸收到的养分有不同的利用途径。

养分可用于植物的生长、代谢和抵御外界环境的逆境等。

氮素是植物生长所需的重要养分之一。

植物通过氮素合成氨基酸、蛋白质等生命活性物质。

氮素的过量供应会导致植物生长过旺,但产生的氨基酸和蛋白质合成不足,影响植物的生理功能。

磷是植物代谢所必需的重要元素,参与能量代谢、DNA合成、核酸合成等过程。

植物通过吸收和利用磷来维持生长和发育的需要。

磷的缺乏会导致植物的根系短小、叶片不展、果实发育不良等。

植物还需要吸收一些微量元素,如铁、锌、锰等。

这些微量元素参与植物体内的许多酶的活性调控和代谢过程。

植物通过根系吸收微量元素,并在体内进行合成和分配,以满足不同部位的需求。

植物的营养吸收方式植物作为自养生物,依靠吸收土壤中的养分来完成生长和代谢。

为了满足其营养需求,植物通过根系和叶片等器官吸收各种养分,这些养分主要包括水分和无机盐类。

植物的营养吸收方式可以分为被动吸收和主动吸收两种。

被动吸收是指植物根系对土壤中的养分进行一种自然吸收过程。

首先,植物根系通过根毛的生长增加吸收面积,提高养分吸收效率。

根毛是细胞伸长的产物,其覆盖在根毛带的表面,并通过顶尖不断地产生新的根毛。

根毛的存在扩大了植物根系与土壤的接触面积,使植物能够更好地吸收土壤中的养分,特别是对于溶解在水中的溶液来说更为重要。

在土壤中,养分以离子的形式存在。

根毛的质膜具有渗透性,通过渗透作用,根毛内部的浓度会趋向于与土壤中相等的浓度,从而使养分被动地被植物根系吸收。

这种被动吸收方式主要是通过地下部分的根系完成的。

然而,被动吸收只能满足植物生长的基本需要,对于一些微量元素的吸收、对养分的选择性吸收以及对环境胁迫的响应能力有限。

为了克服这些限制,植物还发展了一种主动吸收的方式。

主动吸收是指植物根系主动地通过细胞渗透调节、离子通道和转运蛋白等方式,以对养分的选择性吸收和对环境的适应能力进行营养吸收。

主动吸收主要通过根尖部分完成,根尖区域有丰富的活力细胞,能够主动调节离子的渗透浓度和选择性地吸收养分。

细胞渗透调节是指植物通过改变细胞外液和细胞内液的渗透浓度来调节吸收养分的速率和选择性。

当土壤中某种养分的浓度较高时,植物细胞内部的渗透浓度就会增大,从而促使养分主动进入细胞。

相反,如果土壤中某种养分的浓度较低,细胞内液的渗透浓度就会减小,从而抑制养分进入细胞。

离子通道是植物根毛细胞膜上的蛋白质通道,它们可以通过细胞膜,调节养分的进出。

植物通过对离子通道的开启和关闭来控制根毛对养分的吸收量和种类。

不同的离子通道对不同的养分具有选择性吸收的能力,从而使植物能够根据自身需求选择性地吸收所需的养分。

转运蛋白是植物细胞膜上的一类蛋白质,它们能够通过与特定的养分结合,将养分从根毛传输到根皮质细胞中。

东北农业大学网络教育学院植物病虫害防治作业题植物病理学部分第一章绪论一、名词解释1、植物病害:植物在生长发育、储藏运输过程中,在一定外界环境影响下,受到病原生物或非生物的持续干扰,超越了它能忍受的范围,致使在生理上、组织上、及形态上发生一系列的变化,生长发育不正常,表现出一些特有的外部症状及内部病理变化,病因此造成产量下降、质量变坏、颗粒无收,降低了对人类的经济价值。

2、病状:植物生病后的不正常表现.3、病症:病原物在植物发病部位形成的有一定特点的结构。

4、病害三角:需要有病原生物、寄主植物和一定的环境条件三者配合才能引起病害的观点,就称为“病害三角"。

5、侵染性病害:生物侵染引起的病害。

6、非侵染性病害:非生物因素导致的病害称。

二、填空1、引起病害的病原种类很多,依据性质不同分为()()两大类.2、根据病原生物的类别侵染性病害分为()( )()()()等。

3、植物病害的病状分为( )()()()()五大类型。

4、植物病害的病征分为()()()( )()五种类型。

5、()( )()构成病害发生的三要素。

6、植物侵染性病害由( )侵染引起,非侵染性病害由() 引起.7、植物病害症状包括( )和().8、1945年,爱尔兰由于()病大流行,而使欧洲以马铃薯为主食的地区饿死100万人,200万人逃亡海外,这称为爱尔兰饥荒。

9、按照传播方式,植物病害可以可以分为()()( )( )等.1、侵染性病害、非侵染性病害2、真菌病害、细菌病害、病毒病害、线虫病害、寄生性植物病害3、变色、坏死、腐烂、萎蔫、畸形4、霉状物、粉状物、点状物、颗粒状物、脓状物5、寄主、病原、环境条件6、生物因素、非生物因素7、病症、病状8、马铃薯晚疫病9、气传病害、种苗传播病害、土传病害、虫传病害三、选择1、植物细菌病害的病症是()。

a.脓状物b。

霉状物c。

粉状物d。

颗粒状物2、属于非侵染性病害的是( )。

a. 霜霉病b。

晚疫病c。

植物的营养物质吸收与转运植物作为自养生物,需要通过吸收和转运营养物质来维持生命活动的正常进行。

营养物质的吸收和转运是植物体内复杂而精确的过程,其中涉及到各种营养元素的摄取、内部转化和分配。

本文将从植物根系的吸收机制、营养物质的转运途径以及植物对营养物质的选择性吸收等方面展开阐述。

一、根系的吸收机制植物的根系是吸收和转运营养物质的重要器官。

根系具有较大的表面积和丰富的吸收细胞,通过根毛的伸展和根尖的延伸,大大增加了吸收表面积,提高了根系对营养物质的吸收能力。

根系吸收营养物质的机制主要分为两种:活跃转运和被动扩散。

活跃转运是通过植物细胞间的运输蛋白,主动将营养物质从低浓度区域转运到高浓度区域,以逆浓度梯度的形式进行吸收。

被动扩散则是指营养物质在浓度梯度作用下,自由地通过细胞膜的孔道,从高浓度区域向低浓度区域扩散。

二、营养物质的转运途径在植物体内,营养物质的转运途径分为两种:细胞外运输和内部转运。

细胞外运输主要指的是营养物质在细胞外液中以溶液的形式进行输送。

这种运输方式通常发生在根系和茎叶之间,通过形成连续的孔道系统,使得营养物质能够顺利地到达茎叶等器官。

内部转运则是指营养物质在细胞内发生的转运过程。

这个过程主要依靠细胞间隙和细胞膜之间的通道进行,其中包括细胞间隙的连通以及细胞膜上的转运蛋白的参与。

内部转运的过程非常复杂,需要细胞间的紧密配合和运输蛋白的协同作用,以确保营养物质在细胞内的迅速而准确的转移。

三、植物对营养物质的选择性吸收植物对营养物质的吸收并非是随意的,它们对不同的营养元素有着不同的选择性。

这种选择性吸收主要由一些因素决定,如浓度梯度、根际微生物的作用以及根系对特定营养物质的感知等。

浓度梯度是植物选择性吸收的一个重要因素。

植物对于浓度较高的营养物质更具吸收能力,而对于浓度较低的营养物质吸收能力较弱。

这种选择性吸收有助于植物在有限的资源条件下,优先吸收对其生长发育更为有利的营养物质。

根际微生物的作用也对植物的营养物质吸收有着重要的影响。

第四节植物根系对水分的吸收正常生长的植物需水量很大,植物每形成1g干物质大约需要消耗200~1000g的水分。

植物的幼叶和根含水量高达90%左右,成熟组织含水量减少,如茎的含水量为30~40%,成熟的种子含水量只有10%左右,由此可见,凡是生命活动旺盛的部分,水分含量都较高。

一、根系吸水过程水在植物体内的运动可分为三个主要步骤:水由根际环境进入根皮层组织,并向木质部导管传送;水由根向叶输送;在叶片中水以气体分子形态释放到大气中。

根系对水的吸收,主要依靠毛管作用和渗透作用。

根细胞的细胞壁呈多孔结构,这些微孔直径通常小于10nm,从而具有毛细管作用而吸收介质中的水分。

由于毛管水势小于土壤水势,所以土壤水分通过根细胞壁的毛细管作用可直接进入根系组织。

水分由皮层组织进入木质部导管有两条途径,即质外体途径和共质体途径。

靠近根尖部位,由于内皮层细胞尚未形成凯氏带,所以质外体途径畅通;在根成熟区,由于凯氏带形成以及木栓质不断增厚,阻止了水分通过质外体途径进入木质部,共质体途径就成了水分向心运输的主要方式。

根细胞水分共质体运输的第一个步骤是水分进入细胞内,这个步骤的推动力是渗透作用。

细胞膜起着半透膜的功能,由于细胞的代谢活动,细胞内具渗透活性的溶质增加,渗透势降低,细胞水势随之降低,从而推动水分进入细胞内。

这一过程与根系代谢密切相关。

低温缺氧、有毒物质等抑制代谢的因素存在,将会降低根对水分的吸收。

水分由根细胞进入木质部导管的机理,目前仍不完全清楚。

一般认为,主要依赖于渗透作用,即离子由木质部薄壁细胞主动分泌入木质部导管,使导管内水势下降,水分随之流入导管中,这就是根压的成因。

在幼小植物中,根压强烈,足以使水从叶尖泌出,这叫吐水。

如叶尖出现水珠,说明根部水分状态良好。

但只靠根压作用,不能作远距离输水。

二、蒸腾作用和蒸腾系数水分从植物的地上部以水蒸气状态向外界散失的过程称为蒸腾作用。

蒸腾系数,即植物在一定生长时期内的蒸腾失水量与其干物质积累量的比值,通常用每产生1g干物质所需散失的水量g数表示。

第二章植物的营养成分【教学目标】1、掌握植物必需的营养元素判断标准和种类。

2、掌握植物对矿质营养的吸收及根外营养特点和注意事项。

3、了解营养元素的生理作用。

4 、了解营养元素的缺素症及其诊断。

【教学重点】1、掌握植物必需的营养元素判断标准和种类。

2 、掌握植物对矿质营养的吸收及根外营养特点和注意事项。

【教学难点】掌握植物对矿质营养的吸收及根外营养特点和注意事项。

【教学方法】项目引导教学法【教学过程】复习回顾:我们在第一章学习了土壤的概念及组成,土壤的力学性质和耕性,土壤肥力。

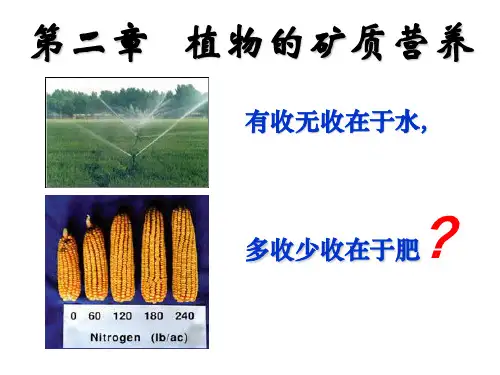

导入新课:我们都知道,有收无收在于水,收多收少在于肥。

第三章我们开始学习合理施肥。

要合理施肥就需要知道植物都需要哪些营养元素。

什么是营养?什么是营养元素?营养:植物从外界环境中吸取所需的物质,以维持其生长和生命活动的作用称为营养。

营养元素:植物所需的化学元素也成为营养元素。

第一节植物必需的营养元素一、植物必需的营养元素:1、判断植物必需的营养元素有三条标准:(1)对所有植物完成生活周期是必不可少的。

(2)其功能不能由其他元素代替,缺乏时会表现出特有的症状。

(3)对植物起直接营养作用。

2、植物必须的营养元素有16种:碳C;氢H;氧O氮N磷P;钾K;钙Ca;镁Mg;硫S;铁Fe;硼B;锰Mn;铜Cu;锌Zn ;钼Mo;氯Cl。

大量元素:占干重千分之几以上C 、H、O、N、P、K微量元素:万分之几以下Fe 、B、Mn、Cu、Zn、Mo、Cl中量元素:Ca、Mg、S各元素对植物营养和生理功能都是同等重要的,不可相互代替。

3、肥料三要素在植物必需营养元素中,植物对氮、磷、钾三种元素的需要量多,而土壤中一般含量都很低,常通过施肥补充才能满足植物营养的需要,故称为肥料三要素。

、植物矿质营养的吸收1、植物吸收养分的形态:离子态:阳离子、阴离子分子态:二氧化碳、尿素2、植物根部营养(1 )土壤养分向根表迁移的途径:土壤中养分离子向根表迁移,一般有三种途径:截获、质流、扩散(2)根系吸收养分的形式:被动吸收:不消耗能量主动吸收:消耗能量,有选择性3、根外营养:植物不仅通过根系吸收养分,还可通过茎、叶来吸收养分,主要是通过叶面吸收,因此根外营养又称作叶部营养。

第一章植物的水分代谢一、名词解释1.自由水:距离胶粒较远而可以自由流动的水分。

2.束缚水:靠近胶粒而被胶粒所束缚不易自由流动的水分。

3.渗透作用: 水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。

4.水势(w):每偏摩尔体积水的化学势差。

符号:w。

5.渗透势():由于溶液中溶质颗粒的存在而引起的水势降低值,符号。

用负值表示。

亦称溶质势(s)。

6.压力势(p):由于细胞壁压力的存在而增加的水势值。

一般为正值。

符号p。

初始质壁分离时,p为0,剧烈蒸腾时,p会呈负值。

7.衬质势(m):细胞胶体物质亲水性和毛细管对自由水束缚而引起的水势降低值,以负值表示。

符号m 。

8.吸涨作用:亲水胶体吸水膨胀的现象。

9.代谢性吸水:利用细胞呼吸释放出的能量,使水分经过质膜进入细胞的过程。

10.蒸腾作用:水分以气体状态通过植物体表面从体内散失到体外的现象。

11.根压:植物根部的生理活动使液流从根部上升的压力。

12.蒸腾拉力:由于蒸腾作用产主的一系列水势梯度使导管中水分上升的力量。

13.蒸腾速率:又称蒸腾强度,指植物在单位时间内,单位面积通过蒸腾作用而散失的水分量。

(g/2·h)14.蒸腾比率:植物每消耗l公斤水时所形成的干物质重量(克)。

15.蒸腾系数:植物制造 1克干物质所需的水分量(克),又称为需水量。

它是蒸腾比率的倒致。

16.内聚力学说:又称蒸腾流-内聚力-张力学说。

即以水分的内聚力解释水分沿导管上升原因的学说。

二、填空题1.植物细胞吸水有、和三种方式。

2.植物散失水分的方式有和。

3.植物细胞内水分存在的状态有和。

4.植物细胞原生质的胶体状态有两种,即和。

5.一个典型的细胞的水势等于;具有液泡的细胞的水势等于;形成液泡后,细胞主要靠吸水;干种子细胞的水势等于。

6.植物根系吸水方式有:和。

7.根系吸收水的动力有两种:和。

8.证明根压存在的证据有和。

9.叶片的蒸腾作用有两种方式:和。

10.某植物制造1克干物质需消耗水400克,则其蒸腾系数为;蒸腾效率为。

《植物营养学》教学大纲课程名称:植物营养学课程类型:专业基础课学时:32学时,2学分适用对象:农业资源与环境、环境科学专业本科先修课程:普通化学;分析化学;植物学;生物化学;植物生理学;土壤学后续课程:肥料学;土壤与农业化学分析;植物营养研究方法;养分资源管理一、课程的性质、目的与任务以及对先开课程的要求营养物质是植物生长发育的物质基础。

植物营养学是研究植物对营养物质吸收、运输、转化和利用的规律及植物与外界环境之间营养物质和能量交换的科学,是与生物、农学、资源、环境等学科有关的一门交叉学科,主要任务是阐明植物体与外界环境之间营养物质交换和能量交换的具体过程,以及体内营养物质运输、分配和能量转化的规律,并在此基础上通过养分管理手段为植物提供充足的养分,创造良好的营养环境,或通过改良植物遗传特性的手段调节植物体的代谢,提高植物营养效率,从而达到明显提高作物产量和改善产品品质的目的。

植物营养学是农业资源与环境学科的一门重要专业基础课,也是在学习了化学、植物学、生物化学、植物生理学、土壤学等课程之后所开设的一门骨干专业课。

二、教学重点与难点通过课程的学习,掌握所学的基本理论--植物对营养元素的吸收、转运,各种营养元素的生理功能,营养元素的土壤营养规律。

了解本学科的发展方向,培养学生分析问题、解决问题的能力。

教学重点:植物生长发育所必须的营养元素及其生理作用;根系吸收养分及养分在体内的转移与运输等机理;环境条件对根系吸收养分的影响;根际概念及其在植物营养上的意义;植物对养分胁迫的适应机制及其利用。

教学难点:植物对养分的吸收和运转机理;植物对养分胁迫的适应机制;植物的营养特性及其遗传;作物缺乏各种营养元素的外观诊断;土壤养分的生物有效性。

三、与其他课程的关系植物营养学是理论性比较强的一门课程,是农业资源与环境专业的重要的专业课,农学、果树、蔬菜、植保、环境科学等专业的主要专业基础课。

该课程主要讲授植物营养的基本原理,为学生能进一步学好肥料学、养分资源管理与利用、植物营养研究法、作物栽培学等课程打下良好的基础。