艾滋病自然史

- 格式:ppt

- 大小:244.00 KB

- 文档页数:80

艾滋病的起源艾滋病病毒(HIV)来自何方,是通过什么渠道到达人体并感染人类的等等,一直让入迷惑不解。

研究人员通过调查、研究和分析推理,终于对其中的一种假说给予了更多的肯定,而且艾滋病的发展也出现了种种新的迹象。

起源与假说1981年6月5日,美国疾病控制和预防中心(CDC)报道,洛杉矶地区5名健康的男同性恋者患了卡氏肺囊虫肺炎(PCP)。

后来美国其他地区也相继发现了相似的病人,CDC重新谨慎地评估这种疾病后,认为这是一种新的疾病在流行。

到1982底,仅美国就有30多个州报道了800多名类似的病例,相关的症状还包括卡波济肉瘤(KS)、黏膜白色念珠菌病和播散性巨细胞病毒感染等。

此后这种新疾病在全球蔓延,病人有一个共同的特征,免疫系统尤其是胸腺T淋巴细胞受到严重破坏。

直到1982年,专业人员才把这种主要损害人体免疫系统的疾病命名为获得性免疫缺陷综合征(Acquired Immune DeficiencySyndrome,AIDS),因HIV破坏人体免疫力造成各种临床症状。

HIV起源何方?主要有三种假说,即自然说、医源说和人为说。

自然说认为,HIV是自然演变而产生的,在偶然的机会感染了人类。

比较流行的观点是HIV来源于非洲的黑猩猩或绿猴等,医源说认为,人类在生产小儿麻痹症疫苗时使用了被污染的黑猩猩器官组织,在疫苗接种时被感染。

人为说又有几种观点,一是认为HIV是美国中央情报局制造的生物武器,二是认为它是基因工程带来的灾难,三是认为HIV是纳粹的残渣余孽或者某个疯狂的科学家企图进行种族灭绝、建立世界新秩序的产物。

但是,随着研究和调查的深入,专业人员否认了后两种说法,而肯定前一种说法。

在HIV是自然演化的假说中,研究人员又认为HIV—1来自于非洲黑猩猩,而HIV-2来自于非洲黑白眉猴。

起源时间与HIV-2被HIV感染的人类早期标本一共有三个。

它们是1959年收集的一位生活在刚果民主共和国的成年男性的血浆,1969年收集的在美国圣·路易斯死亡的一位非洲后裔的人体组织标本,还有一位是1976年死亡的挪威海员的人体组织标本。

艾滋病的历史(我国)

艾滋病(AIDS)最早是1982年在法国被发现,之后在世界范围内迅速蔓延,今天此

病在全球范围内的发病人数已超过3500万。

中国也是全球艾滋病发病新增人数最多的国家。

1980年,在中国实施改革开放政策后,艾滋病问题日益突出。

1985年,第一例国内

被实验性肺结核确诊为艾滋病。

从1985年到1991年,中国从国外进口了数千份抗艾滋病

血清放线虫病(HIV)核酸检测试剂,以识别艾滋病毒的阳性率。

1992年,中国国家卫生部正式确认,艾滋病毒在中国也有传播,同时制定了一系列政策,用于防治艾滋病的传播。

1992年5月,中国正式成立艾滋病防治指导专家组,细化出更加针对性的艾滋病防治措施。

随着艾滋病病毒愈演愈烈,2001年通过《艾滋病防治法》,中国出台第一份艾滋病防治法,以加强艾滋病相关管理,同时明确艾滋病毒携带者享有的权利,禁止以任何理由歧

视携带艾滋病毒的人。

2005年,中国国家卫生部正式启动“三百万人次艾滋病毒抗体检测”,旨在调查艾滋病病毒在中国范围内的流行情况。

到2006年,中国艾滋病毒携带者约有110万人。

2007年,中国正式启动“十三五”艾滋病病毒感染防治计划,致力于防控和控制艾滋病病毒的传播,同时加强对艾滋病患者的护理和管理。

此后,政策不断完善,行之有效,

中国的艾滋病趋于稳定,抗病能力也得到了不断增强。

到目前,中国艾滋病病毒携带者数已超过110万人,新增感染者数超过4万,数量依

然比较大。

虽然中国的艾滋病防控政策越来越完善,但要防止艾滋病的传播仍然非常困难,全社会应该共同努力,共同维护家庭和全社会健康。

艾滋病自然发病的过程从感染艾滋病病毒到发病有一个完整的自然过程,临床上将这个过程分为四期:那么具体的症状怎样呢?接下来店铺带大家了解一下吧。

艾滋病发病自然过程(一)急性感染期急性感染期是艾滋病病毒侵袭人体后对机体的刺激所引起的反应。

“窗口期”也在这段时间,急性感染期症状通常出现在感染HIV后的1-6周。

感染者会出现发热、皮疹、淋巴结肿大、全身乏力、咽痛、关节疼痛和肝脾肿大等艾滋病症状。

另外,还可以出现神经系统症状,少数病毒感染者甚至出现急性无菌性脑膜炎的表现。

急性感染期症状往往比较轻微,甚至是仅仅感到稍有不适,往往为人所忽视。

约50%--90%的人会出现急性感染期症状。

症状一般持续2-3周后可自愈。

艾滋病病毒携带者最有可能在被感染的头几个星期或头几个月将病毒传染给别人。

病毒传染性的强弱决定于血液中病毒数量的多少,病毒越多,越容易在性交时通过体液传染给别人。

在受到感染的头几个星期或头几个月内,感染者的血液中充满了病毒。

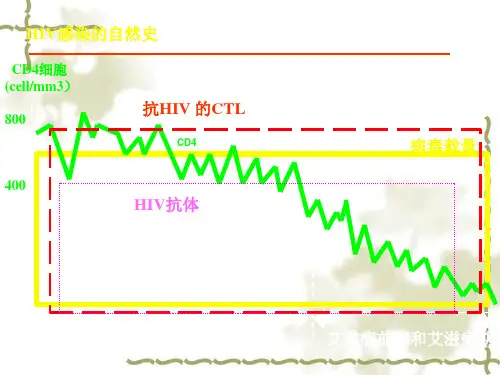

但随后其免疫系统就会产生抗体,于是病毒就会下降,并在数年内保持低水平。

据估计,艾滋病病毒的初期感染者,将病毒传给性伙伴的可能比长期感染者要大一百倍。

但需要特别指出的是,并不能因为出现以上的症状或不适就判定自己感染了HⅣ,诊断是否感染HIV的最好办法是到有关的医疗机构去进行HIV抗体检测。

HIV感染人体后,病毒激发人体的免疫系统,产生抗体,可在血液及其他体液中测出。

从感染HⅣ到产生抗体有一个免疫应答的过程,在这段时间内无法检测出抗体,称为“窗口期”。

“窗口期”的而异,但绝大部分人在2周-6个月内可产生抗体,故目前认为“窗口期”为2周-6个月。

在“窗口期”可进行抗原或病原体的检测,但因这些检测往往技术复杂、价格昂贵,且假阳性率较高,故只能作为研究或辅助诊断技术,不能作为确诊手段。

(二)潜伏期随着急性感染症状的消退,HIV感染者转入无症状HW感染期,即艾滋病潜伏期。

感染者可以没有任何临床症状,但潜伏期不是静止期,更不是平安期,‘病毒在持续繁殖,具有烈烈的破坏作用。

艾滋病毒溯源及流行趋势分析艾滋病毒是一种致命的传染病,它在全球范围内造成了重大的卫生挑战。

了解艾滋病毒的溯源和流行趋势对于制定有效的预防和控制策略至关重要。

艾滋病毒的溯源是指追溯病毒起源的过程。

最早感染艾滋病毒的是一些非洲地区的灵长类动物,如黑猩猩和狒狒。

研究人员通过对这些动物进行调查和采集样本,并通过分析其基因序列,发现它们携带的病毒与人类版的艾滋病毒高度相似,这表明它们可能是艾滋病毒的自然宿主。

人类感染艾滋病毒的主要途径是通过性接触、血液传播和垂直传播(即从母亲到胎儿)。

最早的艾滋病毒感染案例可以追溯到上世纪80年代初,当时发现了一些罕见的免疫系统功能低下的疾病,被称为“爱滋病”(Acquired Immunodeficiency Syndrome,AIDS)。

随后,研究人员成功分离并鉴定了艾滋病病毒(HIV),并确定了其与艾滋病之间的关联。

艾滋病毒的溯源研究还揭示了该病毒在人类中的传播路径和演化过程。

通过对全球范围内不同地区艾滋病毒株系的基因序列进行比较,科学家发现艾滋病毒可以分为两个主要类型:HIV-1和HIV-2。

HIV-1是目前世界上最为常见的类型,分为多个亚型和毒力不同的突变株。

HIV-2主要在西非传播,相对较少见且毒力较低。

艾滋病毒的流行趋势与感染人数、传播途径、社会人口结构以及疾病控制措施等因素密切相关。

根据世界卫生组织(WHO)的数据,截至2020年,全球艾滋病感染人数约为3800万,其中有2700多万人生活在非洲地区。

然而,尽管感染人数庞大,许多国家和地区通过建立预防和治疗服务网络以及宣传教育活动,取得了一定的成果。

近年来,全球艾滋病的流行趋势呈现出一些积极的变化。

根据UNAIDS的报告,全球新感染人数下降了23%。

这主要得益于普及和推广艾滋病防治知识、提供定期检测和治疗的服务、推广安全性行为等方面的努力。

然而,仍有很多挑战需要克服。

鉴于艾滋病毒的高度变异性和随着时间的推移而演化,疫苗研发仍是一个艰巨的任务。

HIV感染的自然史和临床分期郑重声明:1、本文初衷是总结我国CDC、诊疗学及发达国家CDC关于HIV感染的过程及临床分期的有关知识,是科普知识,用于交流和学习。

2、对于广大朋友,若因高危行为怀疑感染而经科学就诊、检测排除HIV感染后所出现的相关症状,不能与本文描述的症状断章取义加以对照,以免产生恐惧。

北京佑安医院性病防治中心李群辉1、HIV感染的自然史(1)急性感染期这种急性感染通常发生在接触艾滋病病毒后1~2周左右。

在急性感染期内, HIV大量复制而CD4细胞急剧下降。

结果造成大约50~70%的感染者出现HIV病毒血症和免疫系统急性损伤所产生的临床症状。

主要表现在全身性以及皮肤、神经系统和肠道的症状,但轻重不一。

全身症状包括:发热、咽痛、盗汗、关节痛、淋巴结肿大和肝脾肿大。

皮肤损伤主要表现为皮疹,多为无痒性红色斑丘疹,偶尔有弥漫性荨麻疹或水疱疹,皮疹发生部位多为面部、躯干,重者全身都可出现。

在神经系统的损伤:约9%的病人可出现急性HIV脑膜炎,临床表现为发热、头痛、呕吐及脑膜刺激征,脑脊液检查中单核细胞增多、蛋白含量增高。

上述症状持续2~3周后多可自行恢复。

但部分病人病程迁延,脑膜炎症状反复出现。

个别患者还可表现为末梢神经病、脊髓病及格林-巴利综合征。

胃肠道症状:常见的有恶心、呕吐、腹泻、口腔溃疡,口腔及食道念珠菌病等。

一般而言,HIV的急性期症状持续2~4周左右。

但是,大多数感染者的临床症状一般都很轻微和短暂,像感冒或单核细胞增多症的感染症状,经过对症处理甚至未经治疗,2至3周后可以恢复正常。

因此,临床上许多人不能肯定真正的急性感染期。

常见症状、体征的发生频率(不同的研究统计数据有所偏差):发热96%,肌痛54%,肝脾肿大14%,淋巴结肿大74%,头痛 32%,鹅口疮12%,咽喉炎70%,腹泻32% ,神经系统症状12%,皮疹70%,恶心或呕吐27% 。

急性感染期意味着一定量的病毒进入体循环中的淋巴细胞、单核细胞以及周围淋巴结,病毒迅速复制和繁殖,病毒量急剧猛增,每毫升血浆中HIV RNA可达10万至100万拷贝(105~106拷贝/ml血浆),因此急性期在血清中可以发现相当高水平的HIV 抗原。

艾滋病的起源和发展科学研究发现,艾滋病最初是在西非传播的,是某慈善组织做了一批针对某流行病疫苗捐给非洲某国,但他们不知道做疫苗用的黑猩猩携带有艾滋病毒。

由美国、欧洲和喀麦隆科学家组成的一个国际研究小组说,他们通过野外调查和基因分析证实,人类艾滋病病毒HIV-1起源于野生黑猩猩,病毒很可能是从猿类免疫缺陷病毒SIV进化而来。

其实,艾滋病的起源应该是在非洲。

1959年的刚果,还是法属殖民地。

一个自森林中走出的土人,被邀请参与一项和血液传染病有关的研究。

他的血液样本经化验后,便被予以冷藏,就此尘封数十年。

万没想到的是,数十年后,这血液样本竟然成为解开艾滋病来源的重要线索。

艾滋病起源于非洲,后由移民带入美国。

1981年6月5日,美国亚特兰大疾病控制中心在《发病率与死亡率周刊》上简要介绍了5例艾滋病病人的病史,这是世界上第一次有关艾滋病的正式记载。

1982年,这种疾病被命名为”艾滋病。

不久以后,艾滋病迅速蔓延到各大洲。

1985年,一位到中国旅游的外籍青年患病入住北京协和医院后很快死亡,后被证实死于艾滋病。

这是我国第一次发现艾滋病。

艾滋病严重地威胁着人类的生存,已引起世界卫生组织及各国政府的高度重视。

艾滋病在世界范围内的传播越来越迅猛,严重威胁着人类的健康和社会的发展,已成为威胁人们健康的第四大杀手。

联合国艾滋病规划署2006年5月30日宣布自1981年6月首次确认艾滋病以来,25年间全球累计有6500万人感染艾滋病毒,其中250万人死亡。

到2005年底,全球共有3860万名艾滋病病毒感染者,当年新增艾滋病病毒感染者410万人,另有280万人死于艾滋病。

据联合国艾滋病规划署《2008艾滋病流行状况报告》指出,2007年,全球防。

艾滋病起源之谜艾滋病(AIDS)是一种由人类免疫缺陷病毒(HIV)感染引起的疾病,已经成为全球公共卫生的重大挑战。

尽管我们已经取得了在防治和治疗方面的重要进展,但是对于艾滋病的起源却仍然存在许多谜团。

艾滋病在上世纪80年代初爆发,最初被发现在美国和一些欧洲国家,迅速成为一种流行病。

当时,人们意识到艾滋病主要通过性接触、血液传播和母婴传播而传播,但是病毒的起源却一直不为人所知。

长期以来,关于艾滋病起源的许多理论和假设被提出,其中一些引起了广泛的争议。

最有可能的起源理论之一是“猎人理论”。

根据这个理论,艾滋病最早起源于20世纪20年代非洲的一些原始部落中。

猎人们经常猎杀野生动物,包括猴子和灵长类动物,有些人认为HIV最初是通过这些猎杀的动物传播给人类的。

另一个有影响力的理论是“潜伏者病毒理论”。

根据这个理论,HIV在人类中存在了很长一段时间,但由于它潜伏期长且症状不明显,所以很难被识别和确诊。

这个理论认为,艾滋病的爆发只是因为病毒在某个时期发生了突变,使它更容易传播和致病。

除了这些主流的理论外,还有一些具有争议的理论。

例如,“实验室逸出理论”声称HIV是在实验室中被意外释放出来的,这引起了一些人的担忧和质疑。

然而,目前还没有足够的证据来证明这个理论的可信度。

对艾滋病起源之谜进行研究的最新进展是基因组学的应用。

通过对HIV病毒的基因组进行分析,科学家们可以追溯它的进化历史和传播路径。

一些基因组学研究表明,HIV最早出现在20世纪20年代或30年代,与“猎人理论”基本吻合。

然而,这些研究仍然需要更多的证据来支持这些推断。

除了病毒的基因组分析,考古学和人类学的研究也有助于解开艾滋病起源之谜。

通过分析保存在古老的人类标本中的DNA,科学家们可以尝试识别病毒在历史上的传播路径和演化过程。

这种研究方法在其他疾病如流感和乙肝等方面已经取得了一些重要的突破,但在艾滋病的研究中还处于起步阶段。

无论是哪种理论,目前对于艾滋病起源的研究都还存在很多未解之谜。

艾滋病起源艾滋病发源于非洲,1979年在海地青年中也有散发,后由移民带入美国。

1981年美国报道发现一种能对人免疫系统产生破坏力的反转录病毒后,1983年法国巴斯德研究所Montagnier等首先分离出一株病毒,当时命名为淋巴结病相关病毒(lymphadenopathy associated virus,LAV)。

1984年美国Gallo等又从1名获得性免疫缺陷综合征患者活体组织中分离出病毒,命名为嗜人T淋巴细胞病毒Ⅲ型(HTLV-Ⅲ),同年Levy又分离出获得性免疫缺陷综合征相关病毒(ARV)。

经鉴定证明这些病毒为同一病毒,归入反转录病毒科。

随后于1986年7月被国际病毒分类委员会将其统一命名为人类免疫缺陷病毒(HIV),又称艾滋病毒。

人类免疫缺陷病毒是RNA病毒,可在体外淋巴细胞系中培养,属反转录病毒科(Retroviridae)慢病毒属(Lentivirus)。

迄今已发现人类免疫缺陷病毒有两型:人类免疫缺陷病毒1型(HIV-1)和人类免疫缺陷病毒2型(HIV-2)。

1.HIV-1 起源于中非,扩散到海地、欧洲、北美及全世界,它选择性地侵犯CD4 T淋巴细胞和单核巨噬细胞亚群,也能感染B细胞、小神经胶质细胞及骨髓干细胞,是引起获得性免疫缺陷综合征的主要毒株。

(1)HIV-1的形态及结构:电镜下观察HIV-1呈圆形颗粒,直径约110nm。

病毒外膜由两层类脂组成,它系新形成的病毒从人的细胞芽生至细胞外时形成,既有病毒蛋白成分,也含有宿主细胞膜的蛋白质。

锚定在外膜上的外膜糖蛋白(Env)由三分子的球状物gp120和三分子的主干gp41组成,gp120呈球形突出于病毒包膜之外,gp41与gp120相连,另一端贯穿病毒包膜。

包膜内是呈钝头圆锥形的核,位于中央,核壳蛋白是p24。

核内含两条完全相同的单链病毒RNA链、Mg2 依赖性反转录酶、整合酶和蛋白酶等成分。

在病毒的外膜和核壳之间,有一基质蛋白P18,见图1。