标准实验报告

- 格式:docx

- 大小:355.50 KB

- 文档页数:6

实验名称:小鼠心肌梗死后心肌细胞凋亡检测实验目的:1. 观察心肌梗死后心肌细胞凋亡情况。

2. 分析心肌梗死后心肌细胞凋亡与心肌功能的关系。

3. 探讨心肌梗死后心肌细胞凋亡的干预策略。

实验材料:1. 实验动物:清洁级雄性C57BL/6小鼠,体重20-25g,购自XX动物实验中心。

2. 试剂:TUNEL试剂盒、DAPI染料、Trizol试剂、RT-PCR试剂盒、ELISA试剂盒等。

3. 仪器:显微镜、荧光显微镜、PCR仪、凝胶成像系统、酶标仪等。

实验方法:1. 实验分组:将小鼠随机分为正常组、心肌梗死组、干预组,每组10只。

2. 心肌梗死模型的建立:采用冠状动脉结扎法建立小鼠心肌梗死模型。

3. 心肌细胞凋亡检测:- TUNEL染色:取心肌组织,按TUNEL试剂盒说明书进行操作,观察心肌细胞凋亡情况。

- DAPI染色:取心肌组织,按DAPI染料说明书进行操作,观察心肌细胞核形态。

4. 心肌功能检测:- 心肌收缩力检测:采用Langendorff离体心脏灌流技术,记录心肌收缩力。

- 心肌细胞损伤程度检测:采用ELISA试剂盒检测心肌细胞损伤标志物(如肌酸激酶、乳酸脱氢酶等)。

5. 干预措施:干预组在心肌梗死模型建立后给予干预药物,观察心肌细胞凋亡及心肌功能的变化。

实验结果:1. TUNEL染色结果显示,心肌梗死组心肌细胞凋亡率显著高于正常组和干预组(P<0.05)。

2. DAPI染色结果显示,心肌梗死组心肌细胞核形态异常,较正常组和干预组明显增大、浓染。

3. 心肌收缩力检测结果显示,心肌梗死组心肌收缩力显著低于正常组和干预组(P<0.05)。

4. 心肌细胞损伤程度检测结果显示,心肌梗死组心肌细胞损伤标志物水平显著高于正常组和干预组(P<0.05)。

5. 干预组心肌细胞凋亡率、心肌细胞核形态、心肌收缩力及心肌细胞损伤标志物水平均显著低于心肌梗死组(P<0.05)。

讨论:本研究采用冠状动脉结扎法建立小鼠心肌梗死模型,通过TUNEL染色和DAPI染色检测心肌细胞凋亡情况,结果显示心肌梗死组心肌细胞凋亡率显著高于正常组和干预组,表明心肌梗死后心肌细胞凋亡是心肌损伤的重要机制。

hcl标准溶液标定实验报告HCl 标准溶液标定实验报告一、实验目的1、掌握用基准物质碳酸钠标定 HCl 标准溶液浓度的方法。

2、学习酸式滴定管的使用方法及滴定操作。

3、进一步熟悉分析天平的使用。

二、实验原理HCl 标准溶液的浓度需要用基准物质来标定。

本实验选用无水碳酸钠(Na₂CO₃)作为基准物质,其与 HCl 溶液的反应如下:Na₂CO₃+ 2HCl = 2NaCl + H₂O + CO₂↑化学计量点时,溶液的 pH 约为 389,可选用甲基橙作为指示剂。

滴定到终点时,溶液由黄色变为橙色。

根据碳酸钠的质量和消耗的 HCl 溶液的体积,可以计算出 HCl 溶液的准确浓度。

三、实验仪器与试剂1、仪器酸式滴定管(50 mL)锥形瓶(250 mL)电子分析天平容量瓶(250 mL)移液管(25 mL)玻璃棒烧杯(500 mL、250 mL)2、试剂浓盐酸(分析纯)无水碳酸钠(基准试剂)甲基橙指示剂(01%)四、实验步骤1、配制 01 mol/L 的 HCl 溶液用量筒量取约 9 mL 浓盐酸,倒入预先盛有适量水的 500 mL 烧杯中,搅拌均匀。

将溶液转移至 1000 mL 容量瓶中,用蒸馏水冲洗烧杯内壁 3 次,并将冲洗液一并转移至容量瓶中。

加蒸馏水至刻度线,摇匀。

2、基准物质碳酸钠的预处理将无水碳酸钠置于烘箱中,在 270 300℃下烘干 1 15 小时,以除去其中的水分和碳酸氢钠。

取出后置于干燥器中冷却至室温备用。

3、碳酸钠标准溶液的配制用电子分析天平准确称取已烘干的无水碳酸钠 13 15 g(精确至00001 g),置于 250 mL 烧杯中。

加入少量蒸馏水溶解,然后将溶液定量转移至 250 mL 容量瓶中。

用蒸馏水冲洗烧杯内壁 3 次,并将冲洗液一并转移至容量瓶中。

加蒸馏水至刻度线,摇匀。

4、 HCl 溶液的标定用移液管准确移取 2500 mL 碳酸钠标准溶液于 250 mL 锥形瓶中。

加入 2 3 滴甲基橙指示剂,此时溶液呈黄色。

第1篇一、实验背景随着化工、化学、医药、催化等行业和材料学科的快速发展,市场对纯铂及其电子产品的需求快速增长。

铂中杂质元素含量的高低直接影响其材料、产品的电学性能、力学性能、加工工艺和使用寿命。

因此,催化、医药、材料研究和生产经营都需要更快、更准确的掌握其杂质元素含量的信息,这就对铂中杂质元素分析提出了快速、准确的要求。

目前国内在铂纯度检测的标准方法均为直流电弧发射光谱法。

该方法主要分析对象为粉末试样,对海绵状样品的处理相对简单,但对金属块屑状样品的处理就相对复杂繁琐了。

全过程至少需要3个工作日。

此外,该方法粉末标准样品的配制,不但要消耗大量昂贵的高纯贵金属作为基体,而且还需花费大量的人力、物力和时间。

为了提高铂中杂质元素分析的速度和准确性,本实验旨在制定一套国家标准《铂化学分析方法杂质元素的测定电感耦合等离子体质谱法》。

二、实验目的1. 制定一套快速、准确、简便的铂中杂质元素分析方法;2. 提高铂中杂质元素分析的速度和准确性;3. 为我国铂材料的生产、科研和进出口贸易提供技术支持。

三、实验方法1. 实验原理电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)是一种高效、灵敏、多元素同时检测的仪器分析方法。

该方法通过电感耦合等离子体产生的高温、高能等离子体将样品中的元素原子激发,产生电离状态,然后通过质谱仪对电离后的离子进行检测。

2. 实验步骤(1)样品制备:将铂样品用酸溶解,制成溶液。

(2)仪器准备:将电感耦合等离子体质谱仪调至最佳工作状态。

(3)标准溶液配制:根据需要检测的杂质元素,配制相应的标准溶液。

(4)样品分析:将制备好的样品溶液和标准溶液分别注入电感耦合等离子体质谱仪,进行检测。

(5)数据处理:将检测结果进行数据处理,得出铂中杂质元素的含量。

四、实验结果与分析1. 实验结果通过实验,成功制定了一套国家标准《铂化学分析方法杂质元素的测定电感耦合等离子体质谱法》。

该方法具有以下优点:(1)快速:样品分析时间缩短至数小时,相比传统方法大大提高。

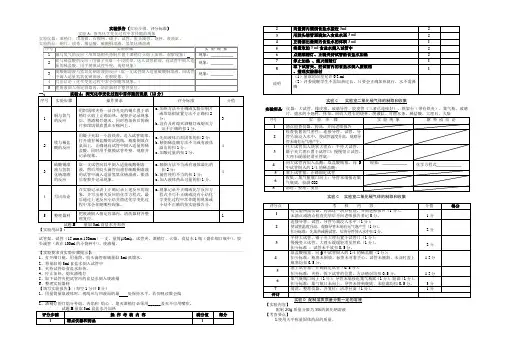

标准实验报告模板实验报告实验名称课程名称___电子技术基础实验院系部: 专业班级:学生姓名:学号:同组人:实验台号:指导教师:成绩:实验日期:华北电力大学一、实验目的及要求:1. 学会放大器静态工作点的调试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。

2. 掌握放大器电压放大倍数和最大不失真输出电压的测试方法。

3. 悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

二、仪器用具:略三、实验原理图1.2.1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。

图1.2.1 共射极单管放大器实验电路 在图1.2.1电路中,当流过偏置电阻1B R 和2B R 的电流远大于晶体管VT 的基极电流BI 时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算:CC B2B1B1BU RR R U +≈ U CE =U CC -I C (R C +R F1 + R E )电压放大倍数: 1)1( // F R β++-=be LC Vr R R βA其中r be =200+26 (1+β)/I E输入电阻:R i =R B1 // R B2 // [r be +(1+β)R F1] 输出电阻:R O ≈R C四、实验方法与步骤:1. 调试静态工作点接通+12V 电源、调节R W ,使U E =2.0V ,测量U B 、U E 、U C 、R B2值。

记入表1.2.1。

表1.2.1 U E =2.0V 测 量 值计 算 值U B (V ) U E (V ) U C (V ) R B2(KΩ) U BE (V ) U CE(V ) I C (mA ) 2.6652.0 7.8530.8655.22.0根据表格测量数据,计算得到:U BE = U B - U E =0.665V ,U CE = U C - U E =5.8V,I C≈I E = U E /R E =2/(1.1)=1.82mACE BEB EI R UU I ≈+-≈1F R实验数据显示,Q 点的值满足放大电路的静态工作点要求,BJT 处于放大区。

最新实验报告(实验一)实验目的:本实验旨在探究特定条件下物质的热分解行为,通过定量分析,了解温度、时间、催化剂等因素对反应速率和产物分布的影响。

实验方法:1. 材料准备:选取适量的待分解物质样品,记录其初始质量。

2. 设备设置:使用热重分析仪(TGA)进行实验,设定升温程序为从室温升至800℃,升温速率为10℃/分钟。

3. 实验操作:将样品置于坩埚中,开启TGA设备,记录质量变化数据。

4. 数据收集:实验结束后,收集TGA曲线图,记录各个阶段的质量损失和残留物情况。

实验结果:1. TGA曲线显示,在200℃时,样品开始有轻微的质量损失,推测为水分的蒸发。

2. 当温度升至400℃时,样品质量迅速下降,表明发生了明显的热分解反应。

3. 在600℃时,质量损失趋于稳定,此时残留物质量约为初始样品的30%。

4. 通过对比实验,发现在添加特定催化剂后,热分解起始温度降低,反应速率加快。

实验讨论:1. 实验观察到的初步质量损失与预期的水分蒸发相符,进一步证实了样品中含有一定量的结合水。

2. 热分解阶段的质量快速下降表明样品在高温下不稳定,容易发生分解。

3. 残留物的组成分析表明,分解产物主要包括氧化物和其他无机盐类。

4. 催化剂的加入显著改变了反应动力学,这可能与催化剂降低了反应的活化能有关。

结论:本次实验成功地模拟并分析了物质在不同条件下的热分解行为。

通过TGA分析,我们确定了样品的热稳定性和分解产物,同时发现催化剂的使用对提高反应效率具有重要意义。

未来的工作将进一步探索不同催化剂和反应条件下的分解行为,以优化工业生产过程。

实验名称:化学实验——酸碱中和滴定一、实验目的1. 熟悉酸碱中和滴定的原理和方法。

2. 掌握滴定实验的基本操作技能。

3. 培养学生的实验操作能力和数据分析能力。

二、实验原理酸碱中和滴定是一种常用的定量分析方法,利用酸碱反应达到滴定终点,通过测定反应物的摩尔数,计算出待测溶液的浓度。

本实验采用酚酞作指示剂,在酸碱滴定过程中,酚酞从无色变为粉红色,表示达到滴定终点。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:酸式滴定管、碱式滴定管、锥形瓶、移液管、烧杯、滴定台、滴定管夹、洗瓶、滤纸等。

2. 试剂:0.1mol/L盐酸标准溶液、0.1mol/L氢氧化钠标准溶液、酚酞指示剂、蒸馏水。

四、实验步骤1. 准备工作(1)检查仪器是否完好,酸式滴定管和碱式滴定管是否漏水。

(2)将0.1mol/L盐酸标准溶液和0.1mol/L氢氧化钠标准溶液分别装入酸式滴定管和碱式滴定管,用蒸馏水冲洗滴定管。

(3)在锥形瓶中加入适量的待测溶液,加入2-3滴酚酞指示剂。

2. 滴定实验(1)将锥形瓶放在滴定台上,用酸式滴定管逐滴加入0.1mol/L盐酸标准溶液,边滴边振荡锥形瓶。

(2)当溶液由粉红色变为无色,且半分钟内不恢复时,停止滴定。

(3)记录消耗的盐酸标准溶液体积。

(4)重复实验两次,求平均值。

3. 数据处理根据酸碱中和反应的化学方程式,计算待测溶液的浓度。

五、实验结果与分析1. 实验数据实验次数 | 消耗盐酸标准溶液体积(mL)--------|-----------------------------1 | 25.202 | 25.00平均值 | 25.102. 结果分析根据实验数据,计算待测溶液的浓度:c(待测)= c(标准)× V(标准) / V(待测)c(待测)= 0.1mol/L × 25.10mL / 25.00mL = 0.101mol/L实验结果表明,待测溶液的浓度为0.101mol/L。

六、实验总结1. 本实验通过酸碱中和滴定实验,使学生掌握了滴定实验的基本操作技能,提高了实验操作能力和数据分析能力。

实验报告(实验步骤、评分标准)实验A :探究化学变化过程中常伴随的现象实验仪器:酒精灯、坩埚钳、石棉网、镊子、试管、胶头滴管、烧杯、废液缸、试题B 量取3ml 食盐水并加热1、打开细口瓶,用量筒、胶头滴管准确量取3ml 蒸馏水。

2、将量取的3ml 食盐水倒入试管中3、夹持试管给食盐水加热。

4、停止加热、熄灭酒精灯5、取下试管夹把试管内的食盐水倒入废液桶6、整理实验器材 【填写实验报告】:(每空1分共5分)1、用量筒量取液体时,视线应与凹液面的最 处保持水平,若仰视读数会偏2、酒精灯的灯焰分外焰,内焰和 焰心 ,熄灭酒精灯必须用______盖灭不可用嘴吹。

实验C 实验室二氧化碳气体的制取和收集实验用品:仪器:大试管、橡皮塞、玻璃导管、胶皮管(三者已连接好)、铁架台(带有铁夹)、集气瓶、玻璃实验C 实验室二氧化碳气体的制取和收集实验D 配制溶质质量分数一定的溶液【实验内容】配制20g 质量分数为5%的氯化钠溶液 【考查要点】1.使用天平称量固体药品的质量。

2.使用量筒量取一定体积的液体。

3.练习配制一定溶质质量分数的溶液。

【实验用品】氯化钠、水。

托盘天平、药匙、量筒(25mL)、胶头滴管、烧杯、玻璃棒、称量纸、回收瓶、废液缸等。

【实验步骤】1.对所需实验仪器和药品逐一清点2.计算:配制20g质量分数为5%的氯化钠溶液所需氯化钠___________g;水_________mL3.调节托盘天平平衡4.准确称取所需氯化钠,将氯化钠倒入烧杯中5.用小烧杯取少量水,然后倒入量筒中6.用胶头滴管准确加水至所需体积7.将量取的水倒入烧杯中,用玻璃棒搅拌加速溶解8.将配好的溶液倒入回收瓶中9.所配制溶液的标签上应填写__________________________10.清洗仪器,整理桌面,复位实验E探究碳酸钠的部分性质实验用品:1、试管、胶头滴管、玻璃棒、烧杯2、pH试纸、碳酸钠、稀盐酸、澄清石灰水、氯化钙溶液、蒸馏水实验过程:1、在小烧杯中放入少量碳酸钠固体,加入少量蒸馏水,并用玻璃棒搅拌,观察实验现象:碳酸钠溶于水。

一、实验目的1. 掌握用无水碳酸钠作为基准物质标定盐酸溶液的原理和方法。

2. 熟悉甲基橙指示剂在酸碱滴定中的应用。

3. 学会正确判断滴定终点,并计算盐酸溶液的浓度。

二、实验原理盐酸是一种常用的无机酸,其浓度对于化学反应的进行具有重要影响。

由于市售的浓盐酸易挥发且浓度不准确,因此需要配制标准盐酸溶液。

标准盐酸溶液的配制通常采用间接法,即先配制接近所需浓度的溶液,然后使用基准物质进行标定。

本实验采用无水碳酸钠作为基准物质,以甲基橙指示剂指示滴定终点。

当盐酸与碳酸钠反应完全时,溶液中剩余的盐酸与碳酸钠反应生成二氧化碳气体和水,此时指示剂的颜色由黄色变为橙色,表明滴定终点到达。

反应方程式如下:\[ \text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} +\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow \]三、实验仪器与试剂1. 仪器:- 分析天平- 称量瓶- 酸式滴定管(50 mL)- 锥形瓶(250 mL)- 量筒(50 mL)- 吸量管(2 mL)- 试剂瓶(250 mL)- 烧杯(250 mL)- 电炉子- 石棉网2. 试剂:- 浓盐酸(36%~38%,质量分数)- 无水碳酸钠(基准物质)- 甲基橙指示剂四、实验步骤1. 配制盐酸溶液:- 用小量筒量取浓盐酸9 mL,倒入一洁净的具有玻璃塞的试剂瓶中。

- 加入蒸馏水稀释至1000 mL,振摇混匀。

2. 标定盐酸溶液:- 称取0.4~0.6 g无水碳酸钠三份,分别放入锥形瓶中。

- 加入适量蒸馏水溶解。

- 加入1滴甲基橙指示剂。

- 用待标定的盐酸溶液滴定至溶液由黄色恰变成橙色,即为终点,记录读数。

3. 计算盐酸溶液的浓度:- 根据滴定数据,计算三次滴定结果的相对平均偏差,应小于0.3%。

五、实验数据与处理1. 实验数据:- 第一次滴定:消耗盐酸溶液体积为V1 mL- 第二次滴定:消耗盐酸溶液体积为V2 mL- 第三次滴定:消耗盐酸溶液体积为V3 mL2. 计算公式:- 盐酸溶液的浓度(C):\[ C = \frac{2 \times\frac{m(\text{Na}_2\text{CO}_3)}{M(\text{Na}_2\text{CO}_3)}}{V(\text{HCl })} \]其中,\( m(\text{Na}_2\text{CO}_3) \)为无水碳酸钠的质量,\( M(\text{Na}_2\text{CO}_3) \)为无水碳酸钠的摩尔质量,\( V(\text{HCl}) \)为消耗的盐酸溶液体积。

标准击实试验报告击实实验报告试验名称:标准击实试验报告1. 试验背景:标准击实试验是土工工程中常用的试验方法之一,用于评估土壤的密实性和抗剪强度。

该试验通过施加一定的压力和冲击力,将试验土壤压实并测量相应参数,以确定土壤的工程性质和适用范围。

2. 试验目的:本次试验的目的是评估试验土壤的密实程度,并通过测定其抗剪强度,了解土壤的稳定性和承载能力。

3. 试验设备和材料:- 标准击实试验仪器- 打击器和支撑装置- 石头或金属块(用于提供冲击力)- 试验土壤样品- 筛孔和筛板- 秤4. 试验步骤:步骤1:收集试验土壤样品,并将其筛分成不同的颗粒级配。

选择合适的颗粒级配进行试验。

步骤2:将试验土壤放入标准击实试验仪器的试验筒中。

步骤3:按照试验要求确定试验重数,并将打击器和支撑装置安装到标准击实试验仪器上。

步骤4:通过调节试验仪器,使打击器落下和抬起的高度保持一定的标准。

步骤5:开始试验,用打击器给土壤施加冲击力,每次冲击后测量试验土壤的密实度(可使用试验土壤的干密度来衡量)。

步骤6:重复进行多次冲击,直到试验土壤的密实度达到一定的标准(通常为95%的最大干密度)。

步骤7:将击实后的土壤样品收集起来,并进行抗剪试验。

步骤8:在试验设备中应用一定的剪切力,测量土壤在剪切中的应力-应变关系。

步骤9:记录试验数据并分析结果。

5. 试验结果:根据试验数据和分析结果,可以得出试验土壤的密实度和抗剪强度。

根据试验要求和工程需要,评估土壤的工程性质和适用范围。

6. 结论:通过本次标准击实试验,对试验土壤的密实性和抗剪强度进行了评估,获得了实验数据和结果。

根据试验结果,可以判断试验土壤的密实程度和稳定性,并对其在工程应用中的适用性进行判定。

7. 建议:根据试验结果,可以根据工程要求对土壤进行后续的处理和处理。

根据实验结果,可以调整施工工艺和方案,以确保土壤在工程中的稳定性和承载能力。

以上是标准击实试验的实验报告。

具体报告内容可能因试验设计和要求而有所不同,但通常会包括试验背景、目的、设备和材料、试验步骤、试验结果、结论和建议等内容。

电子科技大学电子工程学院标准实验报告(三)课程名称:电子雷达对抗实验姓名:张基恒学号:2011029180014指导教师:廖红舒、张花国电子科技大学教务处制表一、实验室名称:信息对抗系统专业实验室二、实验项目名称:通信干扰实验三、实验学时:2学时四、实验原理:对通信信号的干扰有噪声干扰、转发干扰等方式。

噪声干扰主要把噪声调制到发射通信信号频带内,通过降低正常通信信号的接收质量从而达到干扰的目的,噪声干扰包括单音干扰、多音干扰、窄带干扰、宽带干扰等。

转发干扰则把接收到的通信信号复制后直接转发,让合作通信的接收方无法识别正确传输的信息。

对数字通信信号的干扰影响可通过观察解调误码率来评估干扰效果。

五、实验目的:该实验以数字通信干扰为例,让学生了解通信干扰的产生方式以及评估干扰效果的准则,通过从干扰信号的产生、通信信号解调以及评估干扰效果的完整编程实现,使得学生对整个电子信息对抗系统有直观的认识六、实验内容:1、产生干信比分别为0,-10,-20的单音干扰信号,干扰频率位于调制后信号带宽内,即fc+((1+R)*fd)*K,fc为信号载频,R为滚降因子,fd为码率,K 为0-1之间的小数(注意要保证过采样率必须为整数,即如果fs=1,fs/fd是大于1的整数),参数fc,R,fd,fs,K可自行设置。

2、仿真单音干扰信号对BPSK、QPSK的干扰效果,画出不同干信比下的解调误码率。

改变干扰频率的位置(对准载频)观察误码率的改变情况。

3、产生干信比分别为0,-10,-20的多音干扰信号(2个音频或3个音频干扰信号),并仿真多音干扰信号对BPSK、QPSK信号的干扰效果。

过程与内容1和2类似。

注意多个音频干扰信号的总功率应与单音干扰的总功率一致。

七、实验器材(设备、元器件):计算机、Matlab计算机仿真软件八、实验步骤:1、根据干扰总功率要求,在PSK调制信号带宽内产生单音干扰和多音干扰信号,并叠加到产生的信号源上。

2024实验报告模板一、实验目的本次实验旨在通过实践操作,深入了解实验原理,掌握实验技能,提高实验能力。

通过实验,我期望能够加深对实验内容的理解,提升自身的实验技能和实践能力。

二、实验岗位认识在本次实验中,我担任的是实验员的角色。

实验员是实验室中不可或缺的一员,负责进行实验操作、数据记录与分析、设备维护等工作。

在实验过程中,实验员需要严格遵守实验规程,保证实验结果的准确性和可靠性。

同时,实验员还需要具备一定的专业知识和实验技能,能够独立完成实验操作,并对实验结果进行合理的解释和分析。

三、实验过程与问题解决方法实验操作在本次实验中,我按照实验指导书的步骤,逐步完成了实验操作。

在操作过程中,我严格遵守实验规程,注意实验安全,保证了实验的顺利进行。

实验数据记录与分析在实验过程中,我认真记录了实验数据,并对数据进行了整理和分析。

通过对数据的分析,我发现了一些有趣的规律和现象,为实验结果提供了有力的支持。

实验问题与解决方法在实验过程中,我也遇到了一些问题。

例如,在某次实验中,我发现数据出现了异常波动。

经过仔细检查,我发现是设备连接出现了问题。

我及时采取措施,修复了设备,保证了实验的准确性。

在这个过程中,我深刻体会到了细心和严谨的重要性。

四、实验总结与不足建议通过本次实验,我深入了解了实验原理和操作流程,提高了自己的实验技能和实践能力。

在实验过程中,我认识到了细心和严谨的重要性,也掌握了一些解决问题的方法和技巧。

同时,我也发现了自己的不足之处,比如操作不够熟练、思考不够深入等。

为了改进自己的不足之处,我建议在未来的实验中加强练习和思考,提高自己的操作水平和思考能力。

此外,我还建议实验室加强设备维护和更新工作,保证设备的正常运行和使用效果。

同时,实验室也可以通过增加实验难度和挑战性来提高我们的实践能力和创新能力。

五、个人体会与收获通过本次实验,我不仅提高了自己的专业知识和技能水平,还对自己的职业素养和综合能力有了更深刻的认识。

实验报告标准答案详细版实验目的:探究温度对化学反应速率的影响实验器材:烧杯、试管、温度计、计时器、玻璃棒、水浴实验试剂:稀盐酸(HCl)、镁粉(Mg)实验方法:1. 在实验室条件下,将所需器材准备齐全。

2. 将烧杯中加入一定量的稀盐酸(HCl)。

3. 分别取两个试管,标记为试管A和试管B。

4. 试管A中加入适量的镁粉(Mg),试管B中不加镁粉。

5. 将试管A放入温水中,控制温度在30℃左右,并立即倒入烧杯中的稀盐酸(HCl)。

6. 记录下反应开始的时间,并观察镁粉与盐酸的反应。

7. 当镁粉完全消失时,用计时器记录下反应结束的时间。

8. 重复实验2-7步骤,但将温水温度调整到50℃和70℃。

实验数据:温度(℃)时间(s)30 12050 8070 60实验结果分析:通过实验数据可以得出以下结论:1. 随着温度的升高,化学反应速率显著增加。

在30℃时,反应时间为120秒;而在50℃时,反应时间缩短到80秒;在70℃时,反应只需60秒。

可见温度对反应速率有明显的促进效果。

2. 这是因为温度升高导致分子动能增加,分子碰撞频率增加,反应速率也就随之增加。

在较高的温度下,反应物分子更容易克服激发能,从而发生反应。

3. 温度对反应速率的影响符合物理学中的“温度效应”规律。

温度越高,分子的平均动能增加,分子碰撞的有效碰撞次数增多,从而加快了反应速率。

结论:通过本次实验,我们验证了温度对化学反应速率的促进作用。

随着温度的升高,反应速率也随之增加。

这是因为温度升高使反应物分子具有更高的动能,增加了反应物分子碰撞的频率。

温度效应对于许多化学反应都具有普遍意义,理解和掌握温度对反应速率的影响对于化学反应的研究和工业生产具有重要的意义。

参考文献:[1] 黄希庭. 化学反应速率与温度的关系[J]. 中国新教育, 2017(4): 13-14.[2] 纳米科技实验教学团队.【物理化学实验】温度对反应速率的影响[J]. 温州职业技术学院学报, 2018(4): 77-80.。

一、实验目的本实验旨在通过测定水泥标准稠度用水量,了解水泥凝结时间和体积安定性的影响因素,为水泥质量检验提供依据。

二、实验原理水泥标准稠度用水量是指在水泥净浆中,使标准试锥下沉深度为28mm至30mm时的用水量。

该实验通过测定水泥净浆的稠度,了解水泥的凝结时间和体积安定性。

三、实验仪器与材料1. 实验仪器:(1)水泥净浆搅拌机:符合JC/T729的要求。

(2)标准法维卡仪:标准稠度测定用试锥有效长度501的圆柱形耐用腐蚀金属制成。

(3)量水器:分度值为0.1ml,精度1%。

(4)天平:量程1000g,感量1g。

(5)沸煮箱:有效容积约为410×240×310,箅板结构应不影响试验结果。

(6)雷氏夹膨胀仪:由铜制材料制成。

(7)湿气养护箱:应能使温度控制在20±1℃,相对湿度大于90%。

2. 实验材料:(1)水泥试样:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥等。

(2)拌和水:洁净的淡水,有争议时可采用蒸馏水。

四、实验步骤1. 准备工作:(1)将水泥试样、拌和水、仪器和用具的温度调整至试验室水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性的要求。

(2)将标准法维卡仪的试锥安装好,确保试锥自由下落。

2. 水泥标准稠度用水量测定:(1)称取水泥试样500g,用湿布将实验用具抹湿,然后将水泥试样倒入拌料筒内。

(2)置拌料筒于搅拌机上,开动机器,同时徐徐加入拌和水,慢速搅拌120s,停拌15s,接着快速搅拌120s,停机。

(3)搅拌完毕后,立即将浆净浆一次装入锥模筒内,用小刀插捣并振动数次,刮去多余净浆,迅速放在试锥下面固定位置上,并将试锥放下,使锥尖和净浆表面接触,拧紧螺钉,然后突然松开螺钉,让试锥自由沉入净浆中,到30s时,拧紧螺钉,记录试锥下沉深度。

(4)如试锥下沉深度超过30mm,需另称水泥试样,调整拌和水用量,重新实验,直到满足要求为止。

实验报告实验报告范文(通用20篇)随着社会一步步向前发展,越来越多的事务都会使用到报告,我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。

写起报告来就毫无头绪?下面是收集整理的实验报告范文,希望能够帮助到大家。

实验报告篇1一、实验目的及要求:本实例的目的是创建锚点链接。

二、仪器用具1、生均一台多媒体电脑,组建内部局域网,并且接入国际互联网。

2、安装windows xp操作系统;建立iis服务器环境,支持asp。

3、安装网页三剑客(dreamweaver mx;flash mx;fireworks mx)等网页设计软件;4、安装acdsee、photoshop等图形处理与制作软件;5、其他一些动画与图形处理或制作软件。

三、实验原理创建锚点链接。

四、实验方法与步骤1) 在页面中插入1行4列的表格,并在各单元格中输入导航文字。

2) 分别选中各单元格的文字,单击“”按钮,在弹出的“超级链接”对话框上的“链接”文本框分别输入“#01”“#02”“#03”“#04”。

3) 在文档中输入文字并设置锚记名称“01”,按下“ enter”键换行,输入一篇文章。

4) 在文章的结尾处换行,输入文字并设置锚记名称“02”,按下“ enter”键换行,输入一篇文章。

5) 同样的方法在页面下文分别输入文字和命名锚记为“03”和“04”,并输入文章。

6) 保存页面,按下“f12”键预览。

五、实验结果六、讨论与结论添加瞄记的作用是可以帮读者快速找到自己想要的文章,同时也可以使页面更加精简。

本实验的关键难点在于链接文本框输入的名称和瞄记的名称要相一致才能达到实验的效果,同时要记得是在上一篇文章的结尾处输入文字并设置瞄记名称,并记得输入对应的文章,否则瞄记可能不能用。

熟练程度低在实验中不能很好地使用各种工具,无法一次准确地寻找到适当的位置。

实验中忘记选择“不可见元素”,几次实验都失败,最后才得出正确的结论。

因此在实验前要先做好预习,否则实验过程会比较吃力。

实验名称:硫酸铜与铁反应的实验实验日期:2023年4月10日实验地点:化学实验室实验者:[姓名]一、实验目的1. 观察硫酸铜与铁反应的现象。

2. 了解金属活动性顺序。

3. 掌握铁与硫酸铜反应的原理及实验操作。

二、实验原理硫酸铜与铁反应时,铁将硫酸铜中的铜离子还原成金属铜,同时自身被氧化成亚铁离子。

反应方程式如下:Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu三、实验仪器与试剂1. 仪器:试管、镊子、滴管、试管架、酒精灯、烧杯、铁片、硫酸铜溶液。

2. 试剂:硫酸铜溶液(CuSO4)、稀硫酸(H2SO4)、蒸馏水。

四、实验步骤1. 取一洁净的试管,加入少量硫酸铜溶液。

2. 用镊子取一小块铁片,放入试管中。

3. 观察反应现象,记录实验数据。

4. 将试管中的溶液倒入烧杯中,用滴管滴加少量稀硫酸,观察是否有气泡产生。

5. 将反应后的溶液过滤,收集固体产物。

6. 将固体产物洗净、干燥,称量其质量。

五、实验现象与结果1. 反应现象:铁片表面逐渐覆盖一层红色物质,溶液由蓝色变为浅绿色。

2. 滴加稀硫酸后,有气泡产生。

3. 收集到的固体产物为红色金属铜。

六、数据处理与分析1. 根据实验数据,计算铁与硫酸铜反应的化学计量比。

2. 分析金属活动性顺序,解释实验现象。

3. 讨论实验过程中可能出现的误差及原因。

七、结论1. 通过实验,我们成功观察到了硫酸铜与铁反应的现象,验证了铁与硫酸铜反应的化学计量比为1:1。

2. 实验结果符合金属活动性顺序,铁比铜活泼,能将铜离子还原成金属铜。

3. 在实验过程中,我们注意了实验操作规范,保证了实验结果的准确性。

八、实验讨论1. 实验过程中,滴加稀硫酸后产生的气泡是氢气,说明铁与硫酸铜反应生成的硫酸亚铁在稀硫酸中溶解。

2. 在实验过程中,为避免铁片表面氧化,应尽量使用洁净的铁片。

3. 实验结果与理论值存在一定误差,可能是由于实验操作不当、试剂纯度等因素造成的。

九、实验总结本次实验通过观察硫酸铜与铁反应的现象,了解了金属活动性顺序,掌握了铁与硫酸铜反应的原理及实验操作。

标准实验报告

文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

实验报告

实验名称

课程名称___电子技术基础实验

院系部: 专业班级:

学生姓名:学号:

同组人: 实验台号:

指导教师:成绩:

实验日期:

华北电力大学

实验报告要求:

一、实验目的及要求

二、仪器用具

三、实验原理

四、实验步骤(包括原理图、实验结果与数据处理)

五、讨论与结论(对实验现象、实验故障及处理方法、实验中存在的问题等进行分析和讨论,对实验的进一步想法或改进意见。

)

六、实验原始数据

一、实验目的及要求:

1. 学会放大器静态工作点的调试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。

2. 掌握放大器电压放大倍数和最大不失真输出电压的测试方法。

3. 悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

二、仪器用具:略 三、实验原理

图1.2.1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。

图1.2.1 共射极单管放大器实验电路

在图1.2.1电路中,当流过偏置电阻1B R 和2B R 的电流远大于晶体管VT 的基极电流B

I 时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算:

CC B2B1B1B U R R R U +≈

U CE =U CC -I C (R C +R F1 + R E )

电压放大倍数: 1

)1( // F R β++-=be L

C V r R R β

A

其中r be =200+26 (1+β)/I E 输入电阻:R i =R B1 调试静态工作点

接通+12V 电源、调节R W ,使U E =,测量U B 、U E 、U C 、R B2值。

记入表1.2.1。

表1.2.1 U E =

根据表格测量数据,计算得到:

U BE = U B - U E =,U CE = U C - U E =,I C ≈I E = U E /R E =2/=

实验数据显示,Q 点的值满足放大电路的静态工作点要求,BJT 处于放大区。

2. 测量不同负载下的电压放大倍数

输入信号u i 为1KHz ,U i ≈10mV 的正弦信号,同时用示波器观察放大器输出电压u O 波形,在波形不失真的条件下测量下述两种情况下的U O 值,并观察u i 与u O 的相位关系,记入表1.2.2。

C E BE

B E I R U U I ≈+-≈1

F

R

表1.2.2 U E = U i = 10mV

由表中的数据可以看出,A V 的值与负载电阻R L 有关,负载越大则电压放大倍数越大。

由u i 与u O 的波形可知,输出和输入的相位相反,说明单级共射放大电路具有反相的作用。

3.观察静态工作点对输出波形失真的影响

置R C =Ω,R L =∞,u i =0,调节R W 使U E =,测出U CE 值,再逐步加大输入信号,使输出电压u 0 足够大但不失真。

然后保持输入信号不变,分别增大和减小R W ,使波形出现饱和和截止失真,绘出u 0的波形,并测出失真情况下的U CE 值。

表1.2.3

由表中数据可以看出,R W 减小时,U B 增大,I B 增大,I C 增大,V CE 减小,静态工作点沿着交流负载线上移,靠近饱和区,输出会出现饱和失真;R W 增大时,减小Ub ,静态工作点沿着交流负载线下移,靠近截止区,输出会出现截止失真。

4. 测量最大不失真输出电压

置R C =Ω,R L =Ω,同时调节输入信号的幅度和电位器R W ,使U O 最大且不失真,测量U OPP 及U O 值,记入表1.2.4。

表1.2.4

从数据中可以看出放大器的最大不失真电压为有效值为,峰峰值为。

五、实验结果与数据处理: 实验结果:

1、放大电路的静态工作点选择的合适,使放大电路工作在放大区。

2、放大电路的负载不同,电压放大倍数也不同,负载越大则电压放大倍数越大。

由u i 与u O 的波形可知,输出和输入的相位相反,说明单级共射放大电路具有反相的作用

3、静态工作点的位置可以影响放大电路的稳定性。

静态工作点偏低,会导致截止失真;静态工作点偏高,会导致饱和失真。

增大和减小R W ,会改变静态工作点的位置。

4、放大电路电压增益有一定的工作范围。

必要的数据处理过程:

理论值和测量值进行比较,分析误差原因。

六、讨论与结论(对实验现象、实验故障及处理方法、实验中存在的问题等进行分析和讨论,对实验的进一步想法或改进意见。

)

1、出现的问题

2、改进意见

3、心得体会

实验原始记录

1. 调试静态工作点

2. 测量不同负载下的电压放大倍数

表1.2.2 U

E = U

i

= 10mV

3.观察静态工作点对输出波形失真的影响

表1.2.3

指导教师签字:

年月日。