《卜算子》(缺月挂疏桐)教案

- 格式:doc

- 大小:30.58 KB

- 文档页数:2

《卜算子·黄州定慧院寓居作》和《卜算子·咏梅》教案一、读通,感知诗歌内容师:领略了唐诗的魅力,接下来,我们来欣赏两首宋词——《卜算子·黄州定慧院寓居作》《卜算子·咏梅》。

1.范读正音,划分节奏师:听老师读课文,在课文中标注生字音、节奏。

卜算子·黄州定慧院寓居作苏轼缺月/挂疏桐,漏断/人初静。

谁见/幽人/独往来,缥缈/孤鸿影。

惊起/却回头,有恨/无人省(xǐnɡ)。

拣尽/寒枝/不肯栖,寂寞/沙洲冷。

卜算子·咏梅陆游驿(yì)外/断桥边,寂寞/开无主。

已是/黄昏/独自愁,更着(zhuó)/风和雨。

无意/苦争春,一任/群芳妒。

零落/成泥/碾(niǎn)作尘,只有/香/如故。

(生自由朗读,读准读顺)2.读懂诗词大意师:请同学们结合课文注释和工具书,自主品悟词意。

(生交流讨论,师总结)卜算子·黄州定慧院寓居作残月悬挂在枝叶稀疏的桐树上,漏尽夜深,人声已静。

有谁见到幽居之人独自往来,仿佛那缥缈的孤雁身影。

(孤雁)突然惊起又回过头来,心有怨恨却无人知晓。

挑遍了寒枝也不肯栖息,(宁愿)在沙洲忍受寂寞凄冷。

卜算子·咏梅驿站之外的断桥边,(梅花)孤单寂寞地绽放,无人过问。

暮色降临,梅花无依无靠,已经够愁苦了,却又遭到了风雨的摧残。

(梅花)并不想苦苦去争春斗宠,任凭百花妒忌。

即使凋谢了,化成泥,被碾轧成尘土,依然和花开时一样散发出缕缕清香。

二、品读,读出诗歌之美师:请同学们仔细品读这两首词,思考以下问题。

设问1:《卜算子·黄州定慧院寓居作》上片开头两句写夜深人静。

其中的“缺”“疏”“断”几个字写出了词人怎样的心境?下片“拣尽寒枝不肯栖”运用的是什么修辞手法?表现了词人怎样的思想感情?预设“缺”“疏”“断”几个字写出了词人孤独凄清的心境;下片“拣尽寒枝不肯栖”运用的是拟人的修辞手法,写出了“孤鸿”的心理活动,表现了词人遭到贬官后孤苦的处境和高洁的心性。

《卜算子·黄州定慧院寓居作》教案新课导入这首词是苏轼初贬黄州寓居定慧院时所作。

被贬黄州后,虽然自己的生活都有问题,但苏轼是乐观旷达的,能率领全家通过自身的努力来渡过生活难关。

但内心深处的幽独与寂寞是他人无法理解的。

在这首词中,作者借月夜孤鸿这一形象托物寓怀,表达了自己孤高自许、蔑视流俗的心境。

学习目标1、复习有关苏轼的文学常识;2、领会词的思想内容;3、学习词人洁身自好、坚持操守,不肯同流合污人生态度,提升学生的人生观;4、背诵、默写这首词。

作者简介苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。

字子瞻,号东坡居士。

汉族,四川眉州人。

苏轼历北宋五朝,荣辱迭起一生,亦才情豪放一生。

诗、文、词皆独步一时。

其词突破婉约词藩篱,在风格、题材、音律方面皆有创变,豪纵清雄之作一新天下耳目,风格于雄奇超旷之外,亦兼韶秀婉丽,与辛弃疾并称“苏辛”。

其文如行云流水,恣肆挥洒,代表北宋古文运动的最高成就,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。

其诗宏肆雄放,机趣横生,与黄庭坚并称“苏黄”,开宋一代诗风。

一生著述宏富,著有《东坡易传》、《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

写作背景此词是作者刚从“乌台诗案”里解脱出来,只身到黄州时所写。

抒发了从政失意而寂寞孤独的情愫。

据史料记载,此词为公元1082年(元丰五年)十二月或公元1083年(宋神宗元丰六年)初作于黄州,定慧院在今天的湖北黄岗县东南,苏轼另有《游定惠院记》一文。

由上可知这首词是苏轼初贬黄州寓居定慧院时所作。

苏轼因所谓的“乌台诗案”,被贬为黄州团练副使。

苏轼自公元1080年(元丰三年)二月至黄州,至公元1084年(元丰七年)六月移汝州,在黄州贬所居住四年多。

朗读词句卜算子·黄州/定慧院/寓居/作苏轼缺月/挂/疏桐,漏断/人/初静。

谁见/幽人/独/往来,缥缈/孤鸿/影。

惊起/却/回头,有恨/无人/省。

拣尽/寒枝/不肯/栖,寂寞/沙洲/冷。

《卜算子·黄州定慧院寓居作》教案一、教学目标1.能够掌握读词的步骤。

2.能够感悟苏轼落难时仍能坚守自我,以及他爱国爱民爱生活的精神魅力。

二、教学重难点1.读词第二步,通过分析意象领悟作者的情感。

2.感悟苏轼落难时仍能坚守自我,以及他爱国爱民爱生活的精神魅力。

三、教法学法讲授法,提问法,资料拓展法,讨论法,合作交流法。

四、教学过程(一)导入在茫茫无涯的人生中,在的浩荡四方的乾坤中,每个人都有意义别样的地点,正如苏轼曾说“问汝平生功业,黄州惠州儋州”。

黄州对于苏轼来说既人生的转折点,也是性格的蜕变点。

在此地,他写出了因悲戚恸人悲伤涌怀而被评为“天下第三行书”《寒食帖》;于斯处,他也曾因囊中羞涩被迫尝试贵族不耻的猪肉而独创“东坡肉”。

那么,作为被老皇帝神宗当做宰相培养的苏轼,作为当时文坛、书坛、诗坛明星的苏轼,究竟为何沦落至此,他又因此产生了怎样的感情呢?今天,让我们一起探寻他刚到黄州所做的一首词《卜算子·黄州定慧院寓居作》。

(二)初读——口中有数首先,让我们来齐读本词。

(生读)初读后,就我们的初步感知而言,你觉得本词的感情基调是怎样的?从哪些字词可以直接感受出来?预设:孤独寂寞,忧愁凄凉,从“独”“孤”“恨”“寂寞”“冷”等词可以直接感受出来。

有没有同学知道苏轼此刻为什么有这样的心情生:(预设)乌台诗案师:(补充背景)小结:词是诗歌的一种形式,由此我们可以窥探读诗歌的方法。

当我们初读诗歌时,可以抓住诗歌中的一些直接传递心情的字词,来初步感知诗歌的氛围。

这对我们朗读也是很有帮助的,孤苦凄凉是本词的感情基调,那么想一想我们读的时候,应该怎样去读呢?生:放慢语速、放低声音让我们尝试着将这份孤苦凄凉读出来。

(师生齐读)(三)品读——目中有象“诗言志”,诗人往往会通过诗歌来表达自己的情感、思想、志向,但很多时候,诗人们并不会采用直接抒情的方式,而是以目之所见、耳之所闻来抒发情感,正所谓一切景语皆情语,当身边的物象出现在诗人的笔下,它就带有了诗人的情感,我们将这样的物象称之为“意象”。

卜算子黄州定慧院寓居作苏轼缺月挂疏桐,漏断人初静。

谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

一、简介本词写作背景:“乌台诗案”:北宋著名的文字狱。

元丰二年(1079),苏轼因与时任宰相的王安石政见不合,出补外官。

他看到当时地方官吏执行新法扰民,心中不满,任杭州通判后写了二十多首托事以讽的诗,因而激怒新党。

被构陷成罪,囚捕至京,系狱一百三十天。

而且牵连甚广,苏轼的友朋故旧被连累处罚的达二十二人。

苏轼在狱时自度必死,曾作诗与苏辙诀别。

苏轼于“乌台诗案”后谪居黄州,初寓定惠院,后迁临皋亭。

这首《卜算子》就是初至黄州在定惠院月夜感兴之作。

到黄州之初,亦因罪废之余,灰心杜口,谢绝交往。

由于牵连甚广,这时,“平生亲友,无一字见及”,彼此音问,一时尽绝,苏轼不能不深怀幽居离索的内心隐衷。

此词以“幽人”自称,就反映了他在这种特定环境下的处境与心情。

二、反复品读,根据注释疏通词意,体会词的意境。

三、品读鉴赏:1.上片首两句营造怎样的氛围?“缺月”“疏桐”营造出幽冷、寂寞(凄冷、孤寂亦可)的氛围。

2.“谁见幽人独往来?”反问句子表达怎样的意思?“缥缈孤鸿影”,缥缈,高远隐约的样子。

孤鸿与幽人有何关系?第一问:意思是说我这个幽居之人在这样凄冷孤寂的深夜独自徘徊,无人相伴,无人看见。

突写一个“独”字。

第二问:孤鸿是作者的自喻,本体是孤独的词人,喻体是高远隐约的孤鸿影,一独一孤,同病相怜。

3.结合下片词句,说说幽人与孤鸿有哪些共同的处境、心理、志趣?A.处境:飘零失所,孤独凄冷。

词人寓居定慧禅院,孤鸿“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”,鸿无良木之可栖,只好栖于寂寞冷清的沙洲。

B.心理:“惊”“恨”,心怀幽恨,惊恐不已。

乌台诗案,九死一生,牵连众多,如惊弓之鸟。

此处孤鸿纯是作者写照,取其神似。

C.志趣:孤高、洁身自好、坚持操守,不肯同流合污。

飘零失所,惊魂未定,却仍择地而栖,不肯同流合污、坚持操守。

统编教材部编人教版八年级语文下册卜算子教案1卜算子教案教学目标:1、了解苏轼生平简介。

2、掌握宋词概况。

3、赏析《卜算子》思想内容及艺术特色。

4、掌握《卜算子》写作格律。

教学重点:1、体会苏轼超凡的人格魅力。

2、掌握《卜算子》的写作技巧。

技能目标:1、有情感地诵读《卜算子》。

2、能够独立写作《卜算子》这个词牌的词。

导入:以一首《明月几时有》的歌曲,导入苏轼的不识人间烟火的月下词。

《卜算子》。

一、苏轼简介:苏轼(1037年1月8日-1101年8月24日),字子瞻,又字和仲,号“东坡居士”,世人称其为“苏东坡”。

汉族,眉州(今四川眉山,北宋时为眉山城)人,祖籍栾城。

北宋著名文学家、书画家、词人、诗人,美食家,唐宋八大家之一,豪放派词人代表。

其诗,词,赋,散文,均成就极高,且善书法和绘画,是中国文学艺术史上罕见的全才,也是中国数千年历史上被公认文学艺术造诣最杰出的大家之一。

其散文与欧阳修并称欧苏;诗与黄庭坚并称苏黄;词与辛弃疾并称苏辛;书法名列“苏、黄、米、蔡”北宋四大书法家之一;其画则开创了湖州画派。

史书记载苏轼身长八尺三寸有余。

苏轼为人宽大如海。

二、词简介。

诗歌的一种。

因是合乐的歌词,故又称曲子词、乐府、乐章、长短句、诗余、琴趣等。

始于唐,定型于五代,盛于宋。

与唐诗争奇,与元曲斗艳,历来与唐诗并称双绝,都代表一代文学之盛。

宋词基本分为:婉约派、豪放派两大类。

婉约派的代表人物:李清照、柳永、秦观等豪放派的代表人物:辛弃疾、苏轼、岳飞等三、卜算子写作背景。

这首词是元丰五年(1082)十二月苏轼初贬黄州寓居定慧院时所作。

四、卜算子赏析。

这是北宋杰出词人苏轼左迁黄州(今湖北黄冈县),充黄州团练副使时创作的一首词,原题是“黄州定惠院寓居作”,是借物喻人、写法独特的好作品。

“缺月挂疏桐,漏断人初静”起笔两句用白描手法勾勒出一幅深秋寒夜图。

月亮弯弯,挂在疏落的梧桐上;夜深人静,漏壶的水已滴光。

“漏”,即漏壶,古人计时的工具,从壶中滴水计算时间。

卜算子缺月挂疏桐教案【篇一:卜算子教案1】卜算子教案教学目标:1、了解苏轼生平简介。

2、掌握宋词概况。

3、赏析《卜算子》思想内容及艺术特色。

4、掌握《卜算子》写作格律。

教学重点:1、体会苏轼超凡的人格魅力。

2、掌握《卜算子》的写作技巧。

技能目标:1、有情感地诵读《卜算子》。

2、能够独立写作《卜算子》这个词牌的词。

导入:以一首《明月几时有》的歌曲,导入苏轼的不识人间烟火的月下词。

《卜算子》。

一、苏轼简介:苏轼(1037年1月8日-1101年8月24日),字子瞻,又字和仲,号“东坡居士”,世人称其为“苏东坡”。

汉族,眉州(今四川眉山,北宋时为眉山城)人,祖籍栾城。

北宋著名文学家、书画家、词人、诗人,美食家,唐宋八大家之一,豪放派词人代表。

其诗,词,赋,散文,均成就极高,且善书法和绘画,是中国文学艺术史上罕见的全才,也是中国数千年历史上被公认文学艺术造诣最杰出的大家之一。

其散文与欧阳修并称欧苏;诗与黄庭坚并称苏黄;词与辛弃疾并称苏辛;书法名列“苏、黄、米、蔡”北宋四大书法家之一;其画则开创了湖州画派。

史书记载苏轼身长八尺三寸有余。

苏轼为人宽大如海。

二、词简介。

诗歌的一种。

因是合乐的歌词,故又称曲子词、乐府、乐章、长短句、诗余、琴趣等。

始于唐,定型于五代,盛于宋。

与唐诗争奇,与元曲斗艳,历来与唐诗并称双绝,都代表一代文学之盛。

宋词基本分为:婉约派、豪放派两大类。

婉约派的代表人物:李清照、柳永、秦观等豪放派的代表人物:辛弃疾、苏轼、岳飞等三、卜算子写作背景。

这首词是元丰五年(1082)十二月苏轼初贬黄州寓居定慧院时所作。

四、卜算子赏析。

这是北宋杰出词人苏轼左迁黄州(今湖北黄冈县),充黄州团练副使时创作的一首词,原题是“黄州定惠院寓居作”,是借物喻人、写法独特的好作品。

“缺月挂疏桐,漏断人初静” 起笔两句用白描手法勾勒出一幅深秋寒夜图。

月亮弯弯,挂在疏落的梧桐上;夜深人静,漏壶的水已滴光。

“漏”,即漏壶,古人计时的工具,从壶中滴水计算时间。

第十三课卜算子(缺挂疏桐)————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:教案首页授课时间年月日课次时数课型新授课课题(章节、标号和本课的题目)《卜算子》(缺月挂疏桐)教学目标(从传授知识、训练技能两方面说明)一、了解苏轼的生平经历和文化性格,掌握此词的思想感情。

二、了解咏物词发展简况及其基本特征。

三、了解这是一首借咏雁抒发怀抱的咏物词,表面是写物,实际是写人。

四、理解词中“孤鸿”、“幽人”这两个核心意象,思考它们对表现作者处境、心态、品格和态度,突出自我人格的作用。

五、把握物、人合写,运笔空灵,是这首词在艺术上的显著特征,体会词所包含的象征意蕴。

重点、难点:了解这是一首借咏雁抒发怀抱的咏物词,表面是写物,实际是写人。

把握物、人合写,运笔空灵,是这首词在艺术上的显著特征,体会词所包含的象征意蕴。

教学方法(讲授法、练习法、讲练综合法、讨论法、实验观察法、模拟法)及教具应用:教学方法:讲授法教具应用:图片、等讨论法幻灯片板书设计(主板书标题、层次、图形位置、分栏区个数、副板书位置等):《卜算子》(缺月挂疏桐)“缺月”“疏桐”营造出------幽冷、寂寞(凄冷、孤寂亦可)的氛围。

幽人孤鸿---以幽人来比况孤鸿,暗示自己孤芳自赏、洁身自好的品格和操守。

处境:飘零失所,孤独凄冷。

心理:“惊”“恨”,心怀幽恨,惊恐不已。

志趣:孤高、洁身自好、坚持操守,不肯同流合污。

作业:完成课后“思考与练习”后记(经验、不足):教案内容教学过程(讲授内容、专业案例、职业案例、育人案例、提问内容与方法、导入方法、辅助教学手段的使用、时间把握、作业布置、演示部分的策划、结束方式):重点环节提示教 案 内 容一、导入新课 苏轼不仅是中国文学艺术史上第一流的诗人、词人、散文家、书法家,而且还是中国传统文人人格美的典范体现者。

在漫长的古代文化史上,他像巍峨的昆仑,像浩瀚的长江。

XXX《卜算子黄州定慧院寓居作》赏析教案卜算子黄州定慧院寓居作赏析缺月挂疏桐,漏断人初静。

谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影。

一弯新月正挂在稀疏的梧桐,这时正是夜深人静,什么人见到我独自一人徘徊往来?像缥缈无依的孤鸿之影。

)惊起却回头,有恨无人省。

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

它受惊吓飞起却又顾盼回头,有多少怨恨可无人能够领省。

拣完了所有的树枝都不肯停栖,宁愿栖宿在寂寞的沙洲熬受寒冷。

)注释】:疏桐:枝叶稀疏的桐树。

漏断:谓夜已深。

幽人:幽居之人。

此是形容孤雁。

缥缈:隐隐约约,若有若无。

省:了解。

一.作者简介XXX:写作背景元丰二年(1079年),XXX被调到湖州做地方官,他照例给朝廷写封感谢信《湖州谢上表》,表中XXX流露了对当政朝臣的轻蔑,与XXX对立的新好机会,把这些话曲解,还以XXX所写的百余首诗词作为罪证。

他们指XXX借古讽今,谤讪朝廷,影射皇帝。

指XXX并非直接攻击他们,而是间接指斥重用他们的XXX。

他们以此作为把柄,弹劾XXX欺君妄上。

结果XXX被冠以“文字毁谤君相”的罪名而被捕,解往汴京下狱。

后XXX拒绝了处死他的上奏,改判为贬谪到黄州,世称“乌台诗案”。

乌台即御史台。

汉代时御史台外柏树很多山有很多乌鸦,所以人称御史台为乌台。

由于这案的发起者都是御史台的言官,因此称为“乌台诗案”。

开头一句,在“缺月”和“疏桐”之间着一“挂”字,自然而巧妙地把天与地的景色连接起来,显示出无限幽渺的夜空,营造出幽冷、寂寞的氛围。

写出了幽人与孤鸿的什么相似之处?寂寞、孤高、孤芳自赏、明哲保身。

公开课教案一、新课导入:有人激赏他飞扬的文采,有人赞叹他豁达的心胸,有人羡慕他积极的人生态度。

他是中国历史上难得一见的旷世奇才,他将儒、道、释三家完美的融合在一起,他将一个朝代的诗、书、画都推向了顶端。

他甚至成了中国文人心中才华的代名词,他就是——一代才子苏轼。

但是,这样的他是总被人妒恨的。

一生频遭贬谪,历典八州,身行万里。

在穷山恶水中穿行,却都如处天堂,他这样说:“此心安处是吾家”。

被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目。

在见识了人间万千丑态后,他却说:“眼前见天下无一个不是好人。

”一生坎坷,他却这样描述自己:“载歌载舞,深得其乐”。

东坡才子,这样一个矛盾的综合体,却生活得这般潇洒,为什么?那么今天,我们就通过这首《定风波》来走近苏轼,了解苏轼。

二、了解作者,知晓背景:一场“乌台诗案”,他被贬黄州。

余秋雨说:苏东坡成就了黄州,黄州成就了苏东坡。

确实,这次磨难几乎要了他的性命,却也让他浴火重生。

人生最难耐的是寂寞,最难抛的是荣华,从来学问欺富贵,真文章在孤灯下。

从刚被贬谪到作此词,历经三年,苏轼的思想却发生了翻天覆地的变化。

刚被贬谪时,他尚在叹息“长恨此身非我有,何时忘却营营”(《临江仙》),非常希望能够“小舟从此逝,江海寄馀生”(《临江仙》)。

可是希望不等于现实,彼时东坡的心里,有的是对仕途的失望,对未来的迷惘,对人生的无奈。

其悲观的情绪充盈于词句之中,直至发出“世事一场大梦,人生几度秋凉”(《西江月》)的喟叹。

三年的谪居生活,长官同僚的厚待,乡野村夫的尊爱,亦能略略慰藉他那颗孤独受伤的心。

东坡的心从刚被贬谪的绝望中逐渐苏醒,心态变得缓和、宁静,而《定风波》一词正好反映了这一点。

三、诵读课文,积累感悟(见课件)首先请同学们自由地朗读这首词,读两遍。

(学生读完课文后)学习诗歌,三分鉴赏七分诵。

读出了感情,那一首词就理解了七分。

读的时候我们要读准字音如:同行xíng,吟啸xiào,一蓑suō 烟雨;还要注意诗词的节奏:莫听\穿林\打叶声,何妨\吟啸\且徐行。

《水龙吟·似花还似非花》《卜算子·缺月挂疏桐》教案专题目标:1、能通过本专题的学习,初步了解苏轼词清新明快、沉挚深永、雄壮超脱、奔放流转的艺术风格。

2、通过对苏轼词与晏欧词、柳永词和张先词的比较,了解苏轼词“新天下耳目”的特色。

3、能够通过探究性学习,了解宋词豪放和婉约两种不同的艺术风格。

能通过本专题的学习,初步了解北宋前期词以婉约风格为主流、以闲情和离愁别恨为主旨的艺术风貌。

本文增加目标:初步了解苏轼词风,赏析词中的意境。

教时设置:1教时过程:一、教学《水龙吟》(似花还似非花)1、朗读水龙吟(次韵章质夫杨花词)苏轼似花还似非花,也无人惜从教坠。

抛家傍路,思量却是,无情有思。

萦损柔肠,困酣娇眼,欲开还闭。

梦随风万里,寻郎去处,又还被、莺呼起。

不恨此花飞尽,恨西园、落红难缀。

晓来雨过,遗踪何在,一池萍碎。

春色三分,二分尘土,一分流水。

细看来,不是杨花,点点是离人泪。

2、了解背景此词约作于元丰四年(1081),苏轼45岁,正谪居黄州。

苏轼与章质夫信云:“……柳花词妙绝,使来者何以措词!本不敢继作,又思公正柳花飞时出巡按,坐想四子闭门愁断,故写其意,次韵一首寄去,亦告不以示人也。

”元丰四年(1081)四月章质夫出为荆湖北路提点刑狱。

时苏轼“乌台诗案”贬官黄州。

苏轼这首《水龙吟》是和韵之作。

3、根据诗词的特点,合理想像,理清全词大意(像花又非花,无人怜惜,飘扬坠落远离家。

被抛离乡倚路旁,仿佛无情细思量。

柔肠婉曲又受伤,困倦迷离娇眼合不上。

梦魂随风行万里,飘飘忽忽追情郎,抬头只把黄莺望。

不怨此花飘殆尽,却恨西园,满地落红,难依旧枝风无情,天亮风雨过,不知落花在何处,池中碎萍到处浮。

三分春色俏姿容,二分化作尘与土,一分坠入流水无踪影,细细看,非杨花,却是点点滴滴离人泪。

)(陈庆德意译)4、赏析(先思考,再和同学交流,准备班级发言)。

第二十七课卜算子咏梅(宋·陆游)教学设计一、教材背景这是陆游一首咏梅的词,其实也是陆游自己的咏怀之作。

上片写梅花的遭遇:它植根的地方,是荒凉的驿亭外面,断桥旁边。

驿亭是古代传递公文的人和行旅中途歇息的处所。

加上黄昏时候的风风雨雨,这环境被渲染得多么冷落凄凉!写梅花的遭遇,也是作者自写被排挤的政治遭遇。

下片写梅花的品格:一任百花嫉妒,我却无意与它们争春斗艳。

即使凋零飘落,成泥成尘,我依旧保持着清香。

末两句即是《离骚》“不吾知其亦已兮,苟余情其信芳”,“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”的精神。

比王安石咏杏:“纵被东风吹作雪,绝胜南陌碾成尘”之句用意更深沉。

陆游一生的政治生涯:早年参加考试被荐送第一,为秦桧所嫉;孝宗时又为龙大渊、曾觌一群小人所排挤;在四川王炎幕府时要经略中原,又见扼于统治集团,不得遂其志;晚年赞成韩侂胄北伐,韩侂胄失败后被诬陷。

我们读他这首词,联系他的政治遭遇,可以看出它是他的身世的缩影。

词中所写的梅花是他高洁的品格的化身。

唐宋文人尊重梅花的品格,与六朝文人不同。

但是象林和靖所写的“暗香、疏影”等名句,都只是高人、隐士的情怀;虽然也有一些作家借梅花自写品格的,但也只能说:“原没春风情性,如何共,海棠说。

”(南宋肃泰来《霜天晓角·咏梅》)这只是陆游词“无意苦争春,一任群芳妒”的一面。

陆游的友人陈亮有四句梅花诗说:“一朵忽先变,百花皆后香。

欲传春信息,不怕雪埋藏。

”写出他自己对政治有先见,不怕打击,坚持正义的精神,是陈亮自己整个人格的体现。

陆游这首词则是写失意的英雄志士的兀傲形象。

二、目标设定1、初读词文,读准词文中的生字新词,尝试根据节奏进行朗读,并能运用气息,按情感表达的需要,轻重缓急地进行诵读,在诵读的过程中体会词韵的回响,并找出韵脚。

2、结合译文再读词文,理解词文所表达画面与意境。

结合插图与时代背景,联系“独自愁”、“一任群芳妒”理解词人当时的心境,体会本文融情于景、托物言志的抒情方式。

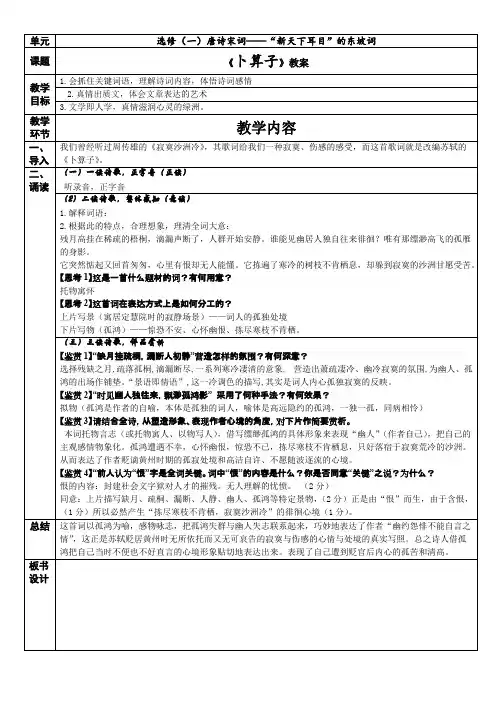

单元选修(一)唐诗宋词——“新天下耳目”的东坡词课题《卜算子》教案

教学目标1.会抓住关键词语,理解诗词内容,体悟诗词感情

2.真情出质文,体会文章表达的艺术

3.文学即人学,真情滋润心灵的绿洲。

教学

环节

教学内容

一、导入我们曾经听过周传雄的《寂寞沙洲冷》,其歌词给我们一种寂寞、伤感的感受,而这首歌词就是改编苏轼的《卜算子》。

二、诵读(一)一读诗歌,正字音(正读)

听录音,正字音

(二)二读诗歌,整体感知(意读)

1.解释词语:

2.根据此的特点,合理想象,理清全词大意:

残月高挂在稀疏的梧桐,滴漏声断了,人群开始安静。

谁能见幽居人独自往来徘徊?唯有那缥渺高飞的孤雁的身影。

它突然惦起又回首匆匆,心里有恨却无人能懂。

它拣遍了寒冷的树枝不肯栖息,却躲到寂寞的沙洲甘愿受苦。

【思考1】这是一首什么题材的词?有何用意?

托物寓怀

【思考2】这首词在表达方式上是如何分工的?

上片写景(寓居定慧院时的寂静场景)——词人的孤独处境

下片写物(孤鸿)——惊恐不安、心怀幽恨、拣尽寒枝不肯栖。

(三)三读诗歌,评品赏析

【鉴赏1】“缺月挂疏桐,漏断人初静”营造怎样的氛围?有何深意?

选择残缺之月,疏落孤桐,滴漏断尽,一系列寒冷凄清的意象, 营造出萧疏凄冷、幽冷寂寞的氛围,为幽人、孤鸿的出场作铺垫。

“景语即情语”,这一冷调色的描写,其实是词人内心孤独寂寞的反映。

【鉴赏2】“时见幽人独往来,飘渺孤鸿影”采用了何种手法?有何效果?

拟物(孤鸿是作者的自喻,本体是孤独的词人,喻体是高远隐约的孤鸿,一独一孤,同病相怜)

【鉴赏3】请结合全诗,从塑造形象、表现作者心境的角度,对下片作简要赏析。

本词托物言志(或托物寓人、以物写人),借写缥缈孤鸿的具体形象来表现“幽人”(作者自己),把自己的主观感情物象化。

孤鸿遭遇不幸,心怀幽恨,惊恐不已,拣尽寒枝不肯栖息,只好落宿于寂寞荒冷的沙洲。

从而表达了作者贬谪黄州时期的孤寂处境和高洁自许、不愿随波逐流的心境。

【鉴赏4】“前人认为“恨”字是全词关键。

词中“恨”的内容是什么?你是否同意“关键”之说?为什么?

恨的内容:封建社会文字狱对人才的摧残。

无人理解的忧愤。

(2分)

同意:上片描写缺月、疏桐、漏断、人静、幽人、孤鸿等特定景物,(2分)正是由“恨”而生,由于含恨,(1分)所以必然产生“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”的徘徊心境(1分)。

总结这首词以孤鸿为喻,感物咏志,把孤鸿失群与幽人失志联系起来,巧妙地表达了作者“幽约怨悱不能自言之情”,这正是苏轼贬居黄州时无所依托而又无可哀告的寂寞与伤感的心情与处境的真实写照。

总之诗人借孤鸿把自己当时不便也不好直言的心境形象贴切地表达出来。

表现了自己遭到贬官后内心的孤苦和清高。

板书

设计。