异 常 心 理 学

- 格式:ppt

- 大小:344.50 KB

- 文档页数:41

变态心理学的概念和正常和异常心理的判断标准变态心理学(abnormal psychology)又称病理心理学(pathological psychology),是研究人的心理过程和个性心理特征发生异常的科学,包括研究认知、情感、意志和智能、人格等方面的异常表现,探讨异常心理的发生、发展、变化的原因和规律。

它不仅要对异常心理现象加以描述、分类和解释,还要说明其本质和发生机理,以便更好地理解、预测和有效地控制人的行为。

变态心理学是医学中发展最早的一个分支。

很久以来,心理变态的人常是被人们所排斥或遗弃。

人们不把心理障碍看成是疾病,却把心理变态的人看成是邪恶或魔鬼附体。

中世纪的欧洲,教士们使用了所谓驱魔术来驱赶魔鬼,大多数病人受鞭笞、火烧和其他人身凌辱与虐待,因为人们相信躯体痛苦难受时魔鬼就会飞离。

除了有些“癔症”或抑郁病人被劝服外,这种处理常会导致病人的死亡。

当时的社会骚动和对于灾祸的恐惧导致了一种信念,认为情欲是邪恶,女人激起男人产生情欲,因此女人是邪恶。

妇女在无情拷打之下被迫忏悔,然后,被绑在火刑柱上烧死。

后来,不管女子、男子、儿童,只要是与众不同或稍有不正常行为都会受到指控。

心理异常或离奇行为被看成撒旦淫威的表现,结果葬送了百十万人的生命。

象这种对心理变态的患者所进行的凌辱和折磨持续了约300年。

但同时也有许多医生和学者认为心理变态是疾病,同情精神病人,主张给予帮助和有效的治疗。

如Paracelsus(1490~1541)认为心理变态的人只不过是需要治疗的病人而已。

他相信这些病人是有心理障碍的人,通过交谈、说服和疏导可以治好。

此后,精神病人被送进疯人院,病人常常被带上铁链或锁于笼中。

法国大革命(1789)以后,Philipe Pinel医生倡导解除对精神病人的禁锢,主张以关心态度倾听他们诉说,让他们从事有益的劳动。

虽然该学说的论点是错误的,它却提出了大脑病变对精神病的病因作用。

但大脑病变只能解释一小部分的心理障碍,所以其他研究者又提出了精神病的心理原因学说。

异常心理学心理异常的病因模式1.生物学模式(疾病模式):异常行为相当于疾病,每个异常行为就像一场疾病,有具体的原因和一系列症状。

2.心理动力学模式:假设异常行为源于无意识心理冲突,此冲突产生于童年时期。

3.行为主义模式:异常行为是对自己和环境的知觉和想法不适所导致的。

4.认知理论模式:异常行为是对自己和环境的知觉和想法不适所导致的。

5.人际关系理论模式:异常行为是人际关系混乱的结果。

6.社会文化理论模式:相信异常行为是社会和文化力量的产物。

7.神经科学模式:异常心理学与神经化学、神经解剖及神经激素等有关。

8.整体模式:异常心理是上述多元因素的结果。

心理异常的判别标准(问:判别标准是什么?如何理解?)1.主观经验标准:是指被判别者的主观体验和感受与判别着的主观临床经验。

但这种判别标准的主观随意性太大,稍不谨慎,则可能造成失误。

2.统计分析标准(以平均数为标准):通过对个体心理特征的测量而获得的统计数据进行划定来判别被判别者的心里异常与否,可根据被判别者的心理特征是否偏离平均值以及偏离平均值的程度来确定。

3.心理测验标准(以分数为标准):是在标准的情境下,取出被判别者行为样本来予以数量化,或进行划分范畴的描述并加以分析,以判别心理异常与否。

4.病因症状标准:任何心理异常都有致病原因和症状表现。

5.社会适应标准:根据个体是否能与外界环境保持和谐的关系来判别心理异常与否。

心理异常的分类1.一般心理问题(心理失调或心理失衡):是轻微的心理异常,是正常心理活动中的局部异常状态,具有明显的偶发性和暂时性,常与一定的情景相联系,即常为一定的情景所诱发(是一过性的,暂时的)。

2.心理障碍(心理异常):是心理状态的病理性变化,具有明显的持久性和特异性(无情境性),通常是一般心理问题迁延不愈的表现和结果。

3.心理疾病:是比较严重的或严重的心理异常,是心理状态病理性变化的突出表现,具有明显的稳固性和变态性。

轻性心理疾病:是比较严重的心理异常,一般是指非精神病性的精神障碍,通常具有自知力或自知力稍有不足,能应付日常生活要求或保持对现实的恰当接触。

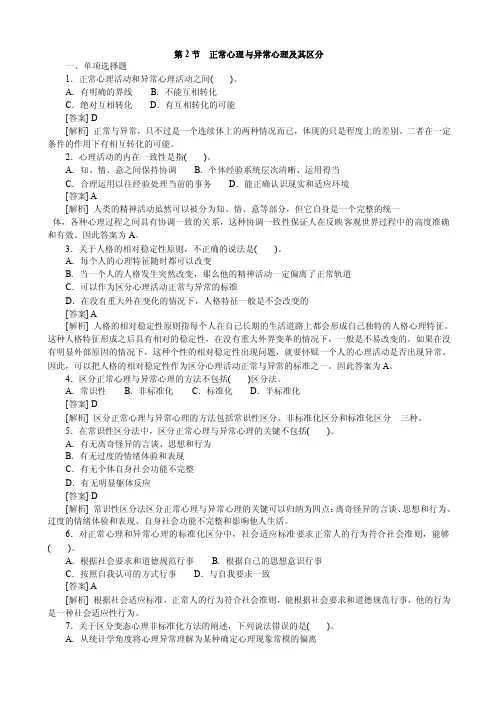

第2节正常心理与异常心理及其区分一、单项选择题1.正常心理活动和异常心理活动之间( )。

A.有明确的界线B.不能互相转化C.绝对互相转化D.有互相转化的可能[答案] D[解析] 正常与异常,只不过是一个连续体上的两种情况而已,体现的只是程度上的差别。

二者在一定条件的作用下有相互转化的可能。

2.心理活动的内在一致性是指( )。

A.知、情、意之间保持协调B.个体经验系统层次清晰、运用得当C.合理运用以往经验处理当前的事务D.能正确认识现实和适应环境[答案] A[解析] 人类的精神活动虽然可以被分为知、情、意等部分,但它自身是一个完整的统一体,各种心理过程之间具有协调一致的关系,这种协调一致性保证人在反映客观世界过程中的高度准确和有效。

因此答案为A。

3.关于人格的相对稳定性原则,不正确的说法是( )。

A.每个人的心理特征随时都可以改变B.当一个人的人格发生突然改变,那么他的精神活动一定偏离了正常轨道C.可以作为区分心理活动正常与异常的标准D.在没有重大外在变化的情况下,人格特征一般是不会改变的[答案] A[解析] 人格的相对稳定性原则指每个人在自己长期的生活道路上都会形成自己独特的人格心理特征。

这种人格特征形成之后具有相对的稳定性,在没有重大外界变革的情况下,一般是不易改变的。

如果在没有明显外部原因的情况下,这种个性的相对稳定性出现问题,就要怀疑一个人的心理活动是否出现异常。

因此,可以把人格的相对稳定性作为区分心理活动正常与异常的标准之一。

因此答案为A。

4.区分正常心理与异常心理的方法不包括( )区分法。

A.常识性B.非标准化C.标准化D.半标准化[答案] D[解析] 区分正常心理与异常心理的方法包括常识性区分、非标准化区分和标准化区分三种。

5.在常识性区分法中,区分正常心理与异常心理的关键不包括( )。

A.有无离奇怪异的言谈、思想和行为B.有无过度的情绪体验和表现C.有无个体自身社会功能不完整D.有无明显躯体反应[答案] D[解析] 常识性区分法区分正常心理与异常心理的关键可以归纳为四点:离奇怪异的言谈、思想和行为、过度的情绪体验和表现、自身社会功能不完整和影响他人生活。

正常心理与异常心理及其区分一、1.正常的心理活动,具有三大功能:⑴能保障人作为生物体顺利地适应环境,健康地生存发展;⑵能保障人作为社会实体正常地进行人际交往,在家庭、社会团体、机构中正常地肩负责任,使人类赖以生存的社会组织正常运行;⑶能使人类正常地、正确地反映、认识客观世界的本质及其规律性,以便创造性地改造世界,创造出更适合人类生存的环境条件。

2.心理正常与异常区分的常识性方法:⑴离奇怪异的言谈、思想和行为⑵过度的情绪体验和表现⑶自身社会功能不完整⑷影响他人的正常生活。

3.李心天非标准化区分心理正常与异常:⑴就统计学角度,将心理异常理解为某种心理现象偏离了统计常模⑵就文化人类学角度,将心理异常理解为对某一文化习俗的偏离⑶就社会学角度,将心理异常理解为对社会准则的破坏⑷就精神医学角度,将心理异常理解为古怪无效的观念或行为⑸就认知心理学角度,将心理异常看作是个体主观上的不适体验。

4.李心天对区分正常与异常心理提出四类标准化的区分:⑴医学标准⑵统计学标准⑶内省经验标准⑷社会适应标准。

5.郭念锋病与非病(心理正常与异常)三原则:⑴主观世界与客观世界的统一性原则(有无自知力,自我认知与自我现实的统一性的丧失)⑵心理活动的内在协调性原则⑶人格的相对稳定性原则。

常见异常心理的症状一、认知障碍1.感觉障碍:感觉过敏、感觉减退、内感性不适。

2.知觉障碍:错觉、幻觉(幻听、幻视、幻嗅、幻味、幻触、内脏性幻觉)。

按幻觉体验的来源,分为真性幻觉(形象清晰、生动,位置精确)与假性幻觉(形象模糊、产生于患者的主观空间如脑内、牙齿内,如闭上眼睛能看到东西,不用耳朵也能听到声音等)。

按幻觉产生的特殊条件,又有功能性幻觉(与正常知觉同时出现、存在、消失)、思维鸣响(听到自己的思想)、心因性幻觉(强烈精神刺激引发)。

3.感知综合障碍。

二、思维障碍1.思维形式障碍:⑴思维奔逸(词汇丰富,自诉脑子反应快);⑵思维迟缓(反应迟钝、语速慢、自诉脑子不灵了);⑶思维贫乏(语速不慢,回答简单,没有什么要想,也没有什么可说的);⑷思维松弛或思维散漫(不切题,答非所问);⑸破裂性思维(在意识清楚的情况下,内容缺乏内在意义上的连贯性和应有的逻辑性,旁人无法理解);⑹思维不连贯(严重的破裂性思维,语词杂拌);⑺思维中断(思维过程突然中断,不受意愿的支配,心里明白,但脑子里一片空白);⑻思维插入和思维被夺(还有属于自己的思维活动);⑼思维云集又称强制性思维(完全不受自己意愿的支配)。

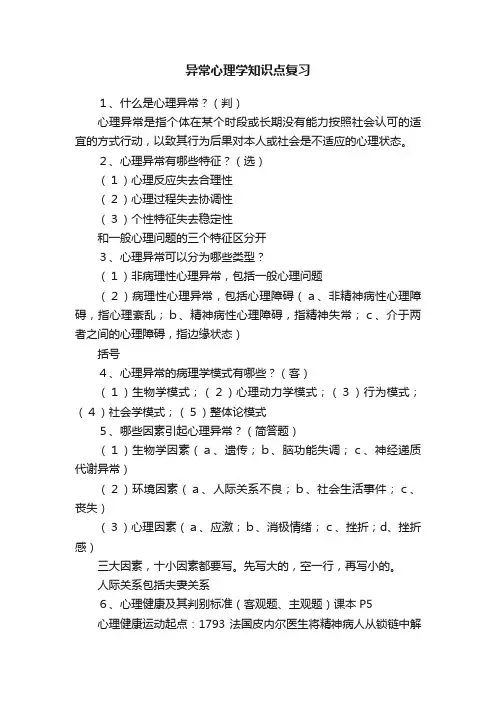

异常心理学知识点复习1、什么是心理异常?(判)心理异常是指个体在某个时段或长期没有能力按照社会认可的适宜的方式行动,以致其行为后果对本人或社会是不适应的心理状态。

2、心理异常有哪些特征?(选)(1)心理反应失去合理性(2)心理过程失去协调性(3)个性特征失去稳定性和一般心理问题的三个特征区分开3、心理异常可以分为哪些类型?(1)非病理性心理异常,包括一般心理问题(2)病理性心理异常,包括心理障碍(a、非精神病性心理障碍,指心理紊乱;b、精神病性心理障碍,指精神失常;c、介于两者之间的心理障碍,指边缘状态)括号4、心理异常的病理学模式有哪些?(客)(1)生物学模式;(2)心理动力学模式;(3)行为模式;(4)社会学模式;(5)整体论模式5、哪些因素引起心理异常?(简答题)(1)生物学因素(a、遗传;b、脑功能失调;c、神经递质代谢异常)(2)环境因素(a、人际关系不良;b、社会生活事件;c、丧失)(3)心理因素(a、应激;b、消极情绪;c、挫折;d、挫折感)三大因素,十小因素都要写。

先写大的,空一行,再写小的。

人际关系包括夫妻关系6、心理健康及其判别标准(客观题、主观题)课本P5心理健康运动起点:1793法国皮内尔医生将精神病人从锁链中解脱出来,提倡到的治疗正式开始:1908,一本书和一个协会(美国比尔斯《一颗失而复得的心》,康涅狄格州心理卫生协会)心理健康运动正式开始的年限(客观题,百年运动)第一阶段1908到1945年从改善精神病人的待遇到注意精神疾病的预防从关心身心因素的制约到关注社会因素的影响第二阶段二战结束到60年代第三阶段70年代初到现在从努力提高个体的适应能力到力图全面提高人的心理素质(1)心理学史上的标准——生存标准(a、主观经验标准;b、统计分析标准;c、心理测验标准;d、社会适应标准;e、病因症状标准)(2)当今社会的判别标准——发展标准(a、认识清醒健全;b、情绪积极饱满;c、意志品质良好;d、个性完善统一;e、人际关系和谐;f、潜能充分发挥)前三个:知情意人际关系和谐:悦纳自己,包容他人。

变态心理学——什么是变态心理学和心理病理现象一、什么是变态心理学变态心理学:又称异常心理学,是研究异常的心理现象与行为活动发生、发展和变化的原因及其规律的科学。

研究对象:以心理与行为异常表现为对象变态心理是一种伴随着痛苦和功能性损伤出现的个体内部的心理功能紊乱,是一种不典型的或文化上不被期待的行为反应。

判别变态的基本元素痛苦的个体体验适应不良行为无合理理由不可预期性及失去控制少见的和非传统的观察者不适违背社会标准的三种主要的诊断标准美国心理障碍诊断和统计手册(DSM)我国的心理障碍诊断标准(CCMD) 国际疾病分类(ICD)二、症状学学习异常心理症状的目的是:鉴别精神障碍和非精神障碍对精神病患者的心理咨询是有条件的,这些条件主要包括:①必须是在经过系统临床治疗,病理性症状基本消失以后;②主要以社会功能的康复为主;③必须密切配合精神科医生一起实施。

判断正常和异常要考虑的方面纵向比较:即与其过去一贯的表现相比较,精神状态的改变是否明显横向比较:即与大多数正常人的精神状态相比较,差别是否明显,其严重程度及持续时间是否超出了一般限度应注意结合当事人的心理背景和当时的处境进行具体分析和判断精神症状的特点症状的出现不受患者意识的控制症状一旦出现,难以通过转移令其消失症状的内容与周围客观环境往往不相称症状会给患者带来不同程度的痛苦和/或社会功能损害精神症状表现的影响因素个体因素如性别、年龄、文化程度、躯体状况以及人格特征均可造成某一症状的表现不典型环境因素如个人的生活经历、目前的社会地位、文化背景等都可能影响患者的症状表现。

以上两点称为症状的病理塑形因素(pathoplastic factors)。

这些因素往往会对患者症状的发生、发展及表现产生一定的影响认知障碍一、感知觉障碍(一)感觉障碍1.感觉过敏由于病理性或功能性感觉阈限降低而对外界低强度刺激的过强反应。

(是对外界一般强度的刺激感受性增高)。

见于神经症或感染后虚弱患者。

异常心理学基础一、心理健康导论1、心理健康的界定心理健康通常是指能以积极的心理活动、平稳正常的心理状态对当前或发展着的客观现实以及自我内环境具有良好的适应功能。

世界卫生组织1948年定义健康:健康不仅是没有疾病、不体弱,而是生理、心理、社会的完满状态。

(1)心理学史上对心理健康的判别标准:第一、主观经验标准根据被判别者的主观感受和判别者的主观经验进行判别。

优点是最便捷也最直接,在心理咨询中运用得最广泛。

缺点是主观随意性太大,可能造成失误。

第二、统计分析标准根据被判别者的心理特征是否偏离平均值进行判别。

优点是较为客观,便于比较。

缺点是操作专业性强,有一定难度,也存在明显缺陷。

第三、心理测验标准根据规范化的心理测验结果进行判别。

优点是具有较强的科学性。

缺点是操作具有相当难度,只有受过专门训练的人才能熟悉掌握。

第四、社会适应标准根据是否适应社会生活环境并与之保持协调进行判别。

优点是比较容易掌握,适应范围较广。

缺点是必须考虑到不同时代、不同地区、不同社会习俗和不同文化背景的影响。

第五、病因症状标准根据是否有致病因素和症状表现进行判别。

优点是客观可靠。

缺点是适应范围受到限制。

(2)心理健康的发展标准第一、认识清醒健全第二、情绪积极饱满第三、意志品质良好第四、个性完善统一第五、人际关系和谐第六、潜能充分发挥2、心理健康运动的由来与发展(1)心理健康运动的由来1793年,以法国医生皮内尔主张对精神病人进行道德治疗为心理健康运动的起点。

1908年,以美国比尔斯的著作《一颗失而复得的心》的出版和同年在美国成立的“康涅狄格州心理卫生协会”为心理健康运动正式开始的标志。

(2)心理健康运动的发展第一阶段:20世纪初——1945年底二战结束此阶段心理健康运动的内容从改善精神病人的待遇到注意对精神病的防治。

第二阶段:二战结束——20世纪60年代此阶段心理健康运动的内容从关心身心因素的制约到关注社会因素的影响。

第三阶段:20世纪70年代——至今此阶段心理健康运动的内容从努力提高个体的适应能力到力图全面提高人的心理素质。

第一章绪论什么是变态心理学?判别心理异常的标准心理行为异常的类别变态心理学的简史第一节变态心理学概述一、什么是变态心理学(异常心理学)1、人体的功能态:基本态、异常态、特殊态2、概念:研究揭示心理与行为异常现象(认知、情感、动机意志活动、智力和人格特征异常)的发生、发展和变化规律的一门科学。

3、相关概念——《变态心理学》钱铭怡 P3A、神经病B、精神病C、精神障碍D、心理障碍二、变态心理学的任务:1、描述现象2、解释原因3、治疗干预三、意义理论:心理现象的实质,心身、心物的哲学命题实践:心理健康和精神保健四、研究方法——《变态心理学》张伯源 P31、观察法(概念、分类、内容)2、个案调查法(概念、材料、内容)3、实验法4、心理测验和行为评定法一位男性与另一位男性在街上见面时相互亲吻一位妇女在喃喃自语一个年轻人在奋力砸碎一座文物雕像一位年轻女性连续多日拒绝进食一个中年男子披头散发、手舞足蹈的对天大声呼喊第二节判别心理异常的标准一、Barlow和Duranf(2001)1、心理失调(psychological dysfunction)2、感到痛苦或受到伤害(distress or impairment)3、非典型性的反应(atypical)二、Nevid、Rathus和Gerene(2000)1、不寻常的行为2、社会不能接受或打破社会常规的行为3、对现实的感知或解释是错误的4、个体处于明显的痛苦中5、行为是非适应性的或自我挫败式的6、行为是危险的三、中国的标准陈仲庚、张伯源(1986)1、统计学指标2、社会适应性和评价的指标3、以个人经验为指标(医生、个体)4、以客观检查结果为指标(医学、心理检测)——李心天(1991年)第三节心理行为异常的类别1、行为和人格偏离以及不良适应性反应(青少年行为偏离、人格障碍、性行为异常、适应性障碍)(14章)2、特殊意识状态(催眠、梦、宗教、气功、药物)3、轻度心理异常(神经症、癔症、应激相关障碍)4、心身障碍(心因性疾病)5、大脑病患及躯体缺陷时所表现的心理行为异常(智力迟滞、器质性障碍)6、严重的心理异常(心境障碍、精神分裂症)第四节变态心理学的简史一、古代超自然和自然混杂野蛮粗暴+人道二、中世纪与魔鬼为伍的人迫害+摧残本章重点1、变态心理学的概念2、心理和行为异常的判别标准3、研究方法(观察法、个案研究法)第二章心理障碍的理论模式心理异常的生物学基础心理异常的心理学观点心理异常的社会-文化根源第一节心理异常的生物学基础一、遗传(基因)直系亲属患病率是正常群体的10倍同卵双生子的同病率显著高于异卵双生子只是遗传“易感性(diathesis)”,并不是疾病二、神经解剖1、大脑皮层额叶:语言、精细地自主运动、高级认知、重要的比较器官、整合情感和认知的关键颞叶:听觉、视觉、记忆顶叶:感觉的内在整合、调控运动和躯体感觉枕叶:视觉的分辨和视觉记忆2、大脑结构边缘系统与下丘脑:交配、战斗和快乐体验等行为杏仁核:情感的反应(正性反应和负性反应)海马:同时控制记忆与情感基底神经核:有计划的行为纹状体:调节运动的模式和静止的状态三、神经生化(神经递质)乙酰胆碱(ACh ):将神经冲动传到周身肌肉,与睡眠和阿尔采默氏病有关多巴胺(DA):参与运动行为和与奖赏有关的活动的调控。