糖尿病患者的心理干预

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

糖病患者的心理健康问题及干预方法研究报告糖尿病患者的心理健康问题及干预方法研究报告摘要:糖尿病是一种慢性代谢性疾病,患者需长期接受治疗和管理。

然而,糖尿病不仅仅是身体上的一种疾病,也对患者的心理健康带来了一定影响。

本研究旨在探讨糖尿病患者的心理健康问题,并寻找干预方法以改善其心理状况。

研究发现,糖尿病患者常常面临焦虑、抑郁、自卑和社会隔离等心理问题。

干预方法包括心理支持、教育宣传和药物治疗等,能够显著改善患者的心理健康。

因此,建议在糖尿病治疗中重视患者的心理需求,采取相应措施帮助他们克服心理障碍,提高治疗效果。

1. 引言糖尿病是一种严重的代谢性疾病,给患者的生活和心理健康带来了很大的挑战。

尽管糖尿病的治疗得到了显著的进展,但患者与心理健康问题之间的关系仍然需要深入研究。

2. 糖尿病患者心理健康问题2.1 焦虑与抑郁糖尿病的治疗需要患者遵循严格的饮食控制和药物管理,这常常会使患者感到焦虑和抑郁。

他们对未来自身健康的担忧和对生活质量的影响使得焦虑和抑郁情绪常常困扰着他们。

2.2 自卑与自尊糖尿病患者长期面临着重要的自我管理责任,特别是对于饮食和运动习惯的控制。

一些患者由于不满意自己的生活方式和健康状况,容易感到自卑。

他们担心被他人嘲笑或者被认为是因为生活不健康而患上糖尿病。

2.3 社会隔离由于糖尿病的特殊要求和一些偏见,糖尿病患者往往面临着社会隔离的问题。

他们可能因为担心自己的饮食和运动需求无法满足而避免与他人社交。

这种社会隔离可能会进一步加剧他们的心理压力和抑郁情绪。

3. 糖尿病患者心理健康干预方法3.1 心理支持和咨询为糖尿病患者提供心理支持和咨询服务是改善他们心理健康的重要途径。

心理支持帮助患者理解自己的疾病状况,接受自己的情绪,并从中获得力量。

咨询服务则可以帮助他们应对疾病带来的一系列困扰和压力。

3.2 教育宣传通过教育宣传,可以帮助糖尿病患者了解和掌握相关的知识和技能,提高他们对疾病的认知和治疗的依从性。

糖尿病心理健康干预策略一、引言糖尿病是一种慢性疾病,影响全球数亿人的健康。

除了典型的代谢症状,如多饮、多尿和消瘦,这种疾病还可能引发一系列心理问题,如焦虑、抑郁和自尊心受损。

为了缓解这些心理压力,制定有效的心理健康干预策略至关重要。

本文旨在探讨糖尿病心理健康干预策略,为患者提供更多实用的建议。

二、了解患者的心理需求要了解患者的心理需求。

长期的糖尿病治疗和管理可能会使患者感到压力和无助。

医生应通过定期的评估和交流,了解患者的情绪状态、应对方式和社会支持情况,以提供个性化的心理支持。

三、教育干预教育干预是提高患者糖尿病知识和技能的重要手段。

通过定期的讲座、互动小组讨论和在线学习等方式,患者可以更好地了解糖尿病的病因、治疗和管理方法。

患者还可以学习如何调整饮食、合理运动和正确使用药物,以降低并发症的风险。

四、认知行为疗法认知行为疗法(CBT)是一种有效的心理治疗方法,可以帮助患者调整消极的思维模式和行为习惯。

通过CBT,患者可以学会如何识别和处理消极的想法和情绪,从而减少焦虑和抑郁症状。

五、社会支持社会支持是糖尿病患者心理健康的重要保障。

患者可以加入糖尿病支持小组或社交媒体群组,与经历相似情况的其他人交流和分享经验。

家人和朋友的支持也是帮助患者应对疾病的重要因素。

六、专业心理咨询对于一些患者来说,可能需要更专业的心理咨询。

专业心理咨询师可以通过个体或团体辅导的方式,提供个性化的心理支持和治疗方案。

这可以帮助患者更好地应对糖尿病带来的心理压力,提高生活质量。

七、自我管理技能培训自我管理技能培训也是心理健康干预的重要方面。

患者应学习如何管理自己的情绪和压力,以及如何调整生活方式以适应糖尿病的需求。

这包括学习如何合理安排饮食、进行适当的运动、监测血糖和正确使用药物等。

通过提高自我管理能力,患者可以更好地控制病情并提高生活质量。

糖尿病患者的心理健康问题不容忽视。

通过了解患者的心理需求、提供教育干预、认知行为疗法、社会支持和专业心理咨询等策略,我们可以为糖尿病患者提供全面的心理健康支持。

糖尿病病人心理健康的护理干预糖尿病是一种常见的代谢内分泌疾病 , 全世界有糖尿病病人约 2.46亿人 , 我国的糖尿病病人达 9000余万人。

由于大多数病人对疾病知识缺乏 , 思想上不重视及自我保护能力不足 , 致使血糖长期不理想而易并发心脑血管、肾脏、视网膜及神经系统等病变 , 导致疾病并发症及死亡率大幅增加 , 严重影响了病人的生活和生存质量。

由于糖尿病是一种慢性、尚无特效方法来彻底治愈的疾病, 加上长期的治疗和病情的不可逆转,使病人产生一些不利于治疗的心理问题,因此,对病人进行有效的心理护理是必不可少的, 以下是我对糖尿病病人进行心理干预的一些护理体会。

1 纠正对糖尿病的错误观点,建立对疾病的正确认识。

糖尿病病人由于对糖尿病知识的缺乏而往往产生以下对糖尿病的错误认识:如盲目忌口导致营养不足 ; 只知血糖高了不好 , 会影响多个脏器,而不知道产生低血糖之后更危险 ; 自己读相关书籍 , 听信宣传,到处打听好药 , 认为可以经过特殊药物而治愈糖尿病;比较医生 , 以为成了专家 , 结果往往是断章取义、误诊误治。

有的病人认为 , 糖尿病不能预防、糖尿病有年龄阶段限制、非药物治疗不能控制糖尿病、不吃糖就不会得糖尿病等。

因此通过心理干预让糖尿病患者及其家属纠正对糖尿病在认识上的误区是使病人和家属配合治疗和护理的关键前提。

并且使病人建立对糖尿病的正确认识, 让其认识到糖尿病是一种在遗传和生存环境等多种因素作用下 , 因胰岛素绝对或相对缺乏引起的糖代谢紊乱为主的累及全身各个脏器的内分泌代谢病 ,发病机制不明 , 目前世界上尚无根治糖尿病的方法。

鼓励糖尿病病人要有充分的思想准备和心理承受能力 , 去接受正规的终身治疗 , 避免心存侥幸 , 相信不负责任媒体的虚假宣传及某些惟利是图行医者的游说 , 使用所谓根治糖尿病及其并发症的灵丹妙药 , 致使血糖难以控制或发生低血糖而加重病情。

认真、耐心地作好解释工作 , 使病人了解糖尿病虽不可根治 , 但如果控制良好仍可享受正常人的寿命 , 树立病人接受正规治疗 , 终身与疾病斗争的信心 , 提高生活质量 , 延长寿命。

糖尿病患者的心理健康评估与干预引言糖尿病是一种常见的慢性代谢性疾病,其患者需要长期进行血糖监测、药物治疗和生活方式改变,对患者的心理健康产生了一定的影响。

因此,对糖尿病患者进行心理健康评估与干预,对促进其身心康复具有重要意义。

本文将重点探讨糖尿病患者的心理健康评估与干预方法,旨在为医护人员提供相关指导。

1. 心理健康评估的重要性心理健康评估是对患者心理状态、行为和情绪反应的系统化、科学化评估,旨在了解患者的心理健康状况,发现问题并提供干预。

对于糖尿病患者来说,心理健康评估的重要性体现在以下几个方面:1.1 了解患者的心理状态糖尿病患者经常需要进行血糖监测、注射胰岛素等操作,这些操作对于患者来说可能是一种心理负担。

心理健康评估可以帮助医护人员了解患者的心理状态,发现患者可能存在的焦虑、抑郁等心理问题,及时给予帮助和干预。

1.2 发现患者的心理需求糖尿病患者需要长期进行血糖控制和生活方式改变,这对患者的心理承受能力提出了要求。

通过心理健康评估,可以发现患者是否存在心理需求,如对药物治疗的疑虑、生活习惯的调整困难等,从而针对性地提供心理支持和帮助。

1.3 预防并减轻心理问题糖尿病患者存在着较高的心理问题发生率,如焦虑、抑郁等。

心理健康评估可以帮助医护人员及早发现患者的心理问题,采取积极的干预措施,预防和减轻患者的心理问题。

2. 糖尿病患者心理健康评估工具评估工具的选择是进行心理健康评估的关键环节。

目前,常用于评估糖尿病患者心理健康的工具有以下几种:2.1 医学心理学问卷(SCL-90)SCL-90是一种常用的心理健康评估工具,包含90个项目,覆盖了焦虑、抑郁、敌对、敏感等多个维度的心理问题。

通过对患者的自我报告,可以了解其心理健康状况。

2.2 糖尿病心理评估量表(DHP-18)DHP-18是一种专门用于评估糖尿病患者心理健康的量表,包含18个项目,主要评估患者在疾病认知、药物治疗、生活方式调整等方面的心理问题。

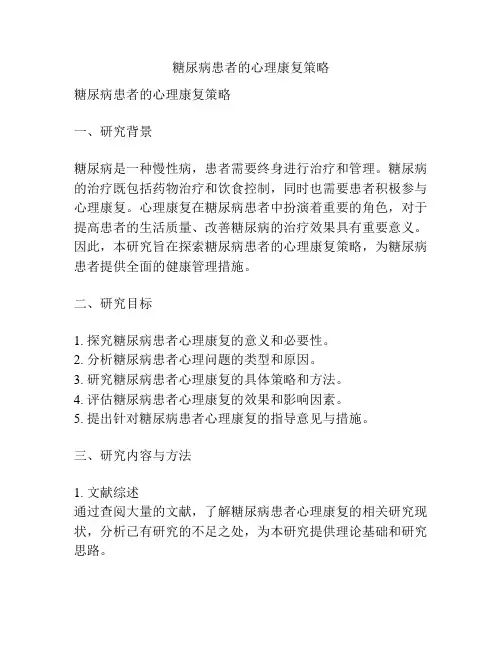

糖尿病患者的心理康复策略糖尿病患者的心理康复策略一、研究背景糖尿病是一种慢性病,患者需要终身进行治疗和管理。

糖尿病的治疗既包括药物治疗和饮食控制,同时也需要患者积极参与心理康复。

心理康复在糖尿病患者中扮演着重要的角色,对于提高患者的生活质量、改善糖尿病的治疗效果具有重要意义。

因此,本研究旨在探索糖尿病患者的心理康复策略,为糖尿病患者提供全面的健康管理措施。

二、研究目标1. 探究糖尿病患者心理康复的意义和必要性。

2. 分析糖尿病患者心理问题的类型和原因。

3. 研究糖尿病患者心理康复的具体策略和方法。

4. 评估糖尿病患者心理康复的效果和影响因素。

5. 提出针对糖尿病患者心理康复的指导意见与措施。

三、研究内容与方法1. 文献综述通过查阅大量的文献,了解糖尿病患者心理康复的相关研究现状,分析已有研究的不足之处,为本研究提供理论基础和研究思路。

2. 调查问卷设计问卷调查,调查糖尿病患者在心理方面的问题和需求。

收集患者的背景信息、症状体验、治疗经历、心理困扰以及对心理康复的认知和需求等内容。

3. 实地观察通过实地观察糖尿病患者的生活环境和社交互动情况,深入了解其日常生活中的心理压力源和应对方式。

4. 心理干预根据调查问卷和实地观察的结果,设计适合糖尿病患者的心理干预方案,并实施在一定数量的被试中。

通过观察和记录干预效果,评估所使用的心理康复策略的有效性和可行性。

5. 数据分析对收集到的问卷和干预结果进行统计分析,探究糖尿病患者心理康复相关因素的关系,并发现心理康复策略的存在问题与改进方向。

四、预期成果1. 完成一篇系统综述,总结糖尿病患者心理康复的相关研究现状,提出未来研究的重点和方向。

2. 完成一份完整的糖尿病患者心理康复问卷调查,并对该调查的结果进行分析和评估,了解糖尿病患者心理康复需求。

3. 设计并实施一套适合糖尿病患者的心理干预方案,并评估其效果和可行性。

4. 提出针对糖尿病患者心理康复的具体指导意见和措施,为其提供全面的健康管理策略。

糖病患者中心理干预对血糖控制的影响糖尿病是一种慢性代谢性疾病,其特点是高血糖水平。

全球范围内,越来越多的人被诊断为糖尿病,使得预防和治疗该疾病成为一项重要挑战。

除了药物治疗和生活方式干预,心理干预方式在糖尿病管理中也日益受到关注。

本文将探讨糖病患者中心理干预对血糖控制的影响。

一、糖尿病和心理健康的关系糖尿病在长期的发展过程中不仅仅是生理变化,还与心理健康密切相关。

糖尿病患者常常伴有焦虑、抑郁等精神异常症状,这些心理问题不仅对患者的心理状态造成负面影响,也可加重糖尿病的症状。

而心理因素的干预可以减轻这些问题,改善患者的血糖控制情况。

二、心理干预的方式心理干预可以通过多种方式实现,常见的包括心理教育、认知行为疗法、心理咨询和支持等。

这些干预手段旨在帮助糖尿病患者更好地适应疾病,提高血糖控制水平。

1. 心理教育心理教育是帮助患者了解糖尿病的病因、症状、治疗方法和预防措施等方面的知识。

通过提供科学准确的信息,患者可以更好地认识和理解疾病,从而采取适当的措施管理自己的病情。

2. 认知行为疗法认知行为疗法旨在帮助患者改变不良的心理行为习惯,以促进积极的生活方式。

通过培养良好的自我管理技能,患者可以更好地控制血糖水平,减少糖尿病相关的并发症的发生。

3. 心理咨询和支持心理咨询和支持旨在为糖尿病患者提供情感上的支持和指导。

通过直接的交流和倾诉,患者可以减轻心理压力,并获得专业的心理支持,提高血糖控制的自信心。

三、中心理干预的效果许多研究表明,糖病患者进行中心理干预后,其血糖控制水平得到明显改善。

通过心理干预,患者更加积极主动地管理自己的疾病,合理控制饮食、运动和用药等,从而稳定血糖水平,并降低并发症风险。

1. 减轻焦虑和抑郁糖尿病患者常常伴有焦虑和抑郁等心理问题,中心理干预可以显著改善这些问题。

减轻焦虑和抑郁状态有助于提高血糖控制的自信心和积极性,从而更好地管理疾病。

2. 改善自我管理能力中心理干预可以帮助患者培养良好的自我管理能力,包括合理饮食、规律运动、定期监测血糖和按时用药等。

糖尿病患者的心理健康评估与干预在当今社会,糖尿病已经成为一种常见的慢性疾病,影响着众多人的生活质量。

然而,除了关注糖尿病患者的生理健康,如血糖控制、并发症预防等方面,其心理健康同样不容忽视。

糖尿病患者往往面临着诸多心理压力和挑战,这些心理问题不仅会影响他们的情绪状态,还可能对疾病的治疗和管理产生负面影响。

因此,对糖尿病患者进行心理健康评估,并采取相应的干预措施,具有重要的现实意义。

一、糖尿病患者常见的心理问题1、焦虑和抑郁糖尿病患者由于长期需要面对疾病的管理、治疗的负担以及对未来健康的担忧,容易产生焦虑和抑郁情绪。

焦虑可能表现为过度担心血糖波动、对并发症的恐惧等;抑郁则可能表现为情绪低落、失去兴趣、睡眠障碍等。

2、压力与应对困难疾病带来的生活方式改变、饮食限制、定期监测血糖等要求,给患者带来了较大的压力。

一些患者可能在应对这些压力时感到困难,出现逃避治疗、自我管理不良等情况。

3、自我形象和自尊问题尤其是对于需要注射胰岛素的患者,可能会因身体上的针孔、携带胰岛素注射器等而感到自我形象受损,从而影响自尊和自信心。

4、社交障碍担心在社交场合中出现低血糖症状、对饮食的特殊要求可能导致患者在社交活动中感到不自在,进而出现社交退缩的现象。

二、心理健康对糖尿病管理的影响1、影响治疗依从性心理状态不佳的患者可能对治疗方案缺乏信心,不按时服药、注射胰岛素,不遵循饮食和运动建议,从而影响血糖控制效果。

2、血糖波动长期的焦虑、抑郁等负面情绪会通过神经内分泌系统影响血糖代谢,导致血糖波动,增加并发症的风险。

3、生活质量下降心理问题会削弱患者的心理调适能力,降低他们对生活的满意度和幸福感,使整体生活质量下降。

三、糖尿病患者心理健康评估1、心理量表评估常用的量表包括焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)、糖尿病患者生活质量量表(DQOL)等。

这些量表可以帮助初步了解患者的心理状态。

2、临床访谈医生或心理健康专业人员与患者进行面对面的交流,了解患者的情绪、认知、应对方式等方面的情况。

糖尿病患者的心理干预

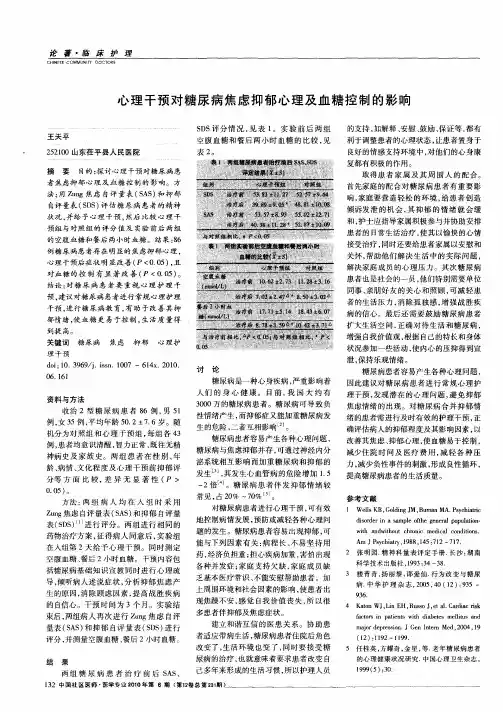

【摘要】通过对心理因素在糖尿病发生、发展中作用的论述,对目前糖尿病心理研究状况的探讨,以及对糖尿病患者个性研究的归纳,说明心理因素对糖尿病有很大的影响,从而提出了糖尿病干预策略。

通过健康教育,心理干预,提高治疗满意度。

【关键词】糖尿病;心理因素;心理干预

糖尿病(diabetes mellitus,DM)属于身心疾患,已成为危害人类健康的慢性疾病之一,中国糖尿病患病率呈逐渐攀升趋势。

作为发展中国家随着工业化、城市化进程逐步加快以及中国社会经济发展,生活方式改变,其中重要体现在饮食增加、运动减少、社会心理压力增大。

致使中国现有9200万糖尿病患者,成为世界上糖尿病患者最多的国家。

另有16%的人已处在空腹血糖受损及糖耐量异常状态。

糖尿病主要分为1型和2型,1型糖尿病:β细胞破坏,常导致胰岛素绝对缺乏。

2型糖尿病:从以胰岛素抵抗为主伴胰岛素分泌不足到以胰岛素分泌不足为主伴胰岛素抵抗。

目前该病因还不十分明确,除了遗传,肥胖等生理因素外,社会心理因素也在糖尿病发生、发展过程中有着重要的作用。

糖尿病治疗在饮食、运动和药物治疗的基础上,结合患者的心理社会因素,给予心理指导和行为干预,能使病人更好地控制血糖,预防和减缓并发症的发生和发展。

尤其是近20年以来,社会心理因素与糖尿病的关系研究报道很多,本文对糖尿病患者心理干预进行综述。

1 心理因素对糖尿病的影响

1.1 心理因素在糖尿病发生发展中的作用国内外大量研究表明,心理因素在糖尿病的发生、发展过程中起着重要作用。

心理因素是指影响疾病过程认知与价值体系,个性情感,态度以及行为方式等。

Matthias等提出了心理因素在糖尿病发生、发展的作用机制,认为衡量糖尿病治疗好坏的标准有两个,一个是硬指标,即代谢控制是否达标,如血糖和糖化血红蛋白;一个是软指标,即患者的生存质量是否提高了。

他们又将心理因素归结为患者的自我管理行为和患者与医务人员的关系两个方面。

患者的自我行为包括患者的个性、自我效应,应对方式和情绪等;患者和医务人员的关系涉及医务人员是否持有同情心,是否能够提供有效的关于糖尿病的信息,是否有帮助患者的能力。

心理因素引起个体的心理应激反应,进而刺激机体的生理应激反应,最后使患者的血糖代谢失调,导致糖尿病的发生,所以心理因素在糖尿病发生中的作用始终贯穿于应激过程这一主线中。

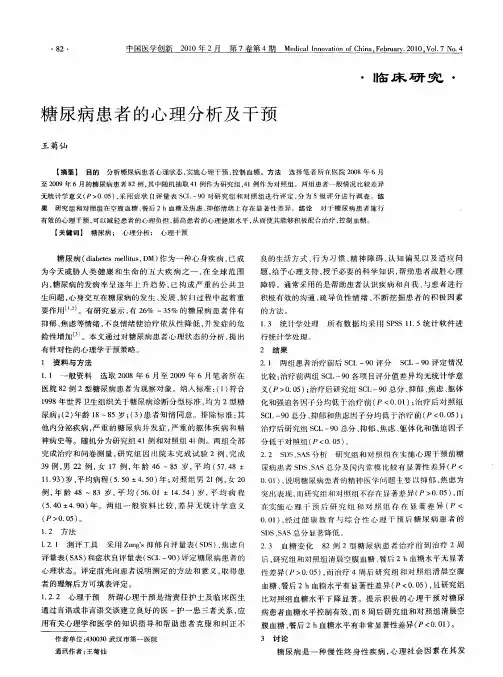

1.2 糖尿病心理研究

1.2.1 糖尿病患者的心理研究现状国内有关心理因素对糖尿病的影响研究,是从患者的个性、社会支持、应对方式、生活事件、生存质量等方面说明心理因素对糖尿病的影响。

姚树桥、高北陵(1998 年)[1]等进行了心理社会因素在人类NI DDM 发生过程中的作用的前瞻性(追踪18 个月)系列研究结果表明,

应激性生活事件的频度和强度对于正常人和糖耐量减低者发生糖尿病有明显作用;生活事件,尤其是负性生活事件如躯体疾病、人际关系紧张和不良情绪可引起糖尿病病人血糖控制不良,高应激性事件可引起明显的高血糖反应,因此社会支持和积极应对方式对糖耐量减低者的血糖转化有显著作用。

1.2.2 糖尿病患者的个性研究Meutcr等对相同年龄,性别及文化背景的500例患者与500例非糖尿病患者进行了个性特征的对比研究,发现糖尿病患者很少有侵略性,不容易感情冲动,大多缺乏自主性,而趋向于抱怨更多的是生理不适。

黄列军等对106例糖尿病患者艾森克人格问卷结果分析发现,糖尿病患者具有内倾性,不稳定型及掩饰型个性特征。

但目前对糖尿病患者个性的研究还很局限,缺乏特异性,因此,糖尿病患者是否具有特有的人格特征还有待于进一步的研究。

1.3 心理因素对患者血糖控制的影响心理因素对糖尿病患者的血糖控制有着重要的影响。

Janice等对323名糖尿病患者从内在、外在、生理、心理以及教育方面来研究心理因素与血糖控制的关系。

结果表明患者的经济状况,自己效能与血糖相关[2]。

国内相关报道认为糖尿病患者对治疗的依从性影响了患者的血糖控制,而患者的个性化自我效能低、悲观等以及采取的消极应对方式又影响了患者对治疗的依从性。

因此,了解患者的个性和应对方式,提高患者的依从性,是有效控制血糖的关键[3]。

2 糖尿病患者的心理健康状况

2.1 情绪障碍糖尿病患者中类似抑郁症,焦虑症及特异性情绪等问题很常见,其中,抑郁症的研究得到广泛的关注。

国外研究显示30%糖尿病患者存在不同程度的抑郁症症状,其中超过10%糖尿病患者有重度抑郁。

国内研究显示,具有明显抑郁症的糖尿病患者为29%~38.3%,是一般人群中3~5倍。

他们特异性情绪表现为对远期并发症的担心,对食物的关注,内疚感或羞愧感,不能接受已患糖尿病的事实。

2.2 生存质量国外研究显示糖尿病患者与同龄,同性别健康者相比,躯体功能由躯体或心理因素所致的功能受限、疼痛以及总体健康方面有差异;患者更易在精力、睡眠疼痛、情感反应及躯体运动等方面发生问题。

国内研究显示糖尿病患者生存质量各维度及多个方面均受损,其中离退休、生活事件、病程并发症、健康教育、体力活动量6种因素影响患者的生存质量;离退休、刺激性事件多、病程长以及合并并发症的患者生存质量较差;性别方面男性的躯体健康、心理功能好于女性;而女性的社会关系、环境方面适应性较男性患者好。

2.3 社会支持国外研究结果表明糖尿病患者有着较低的社会支持,其经济状况差,获得的糖尿病信息少等。

国内研究结果与国外相似,患者具有不稳定的情绪、较差的社会支持利用度,不成熟的个性特征和消极的应对方式等社会心理行为特点[4]。

患者社会支持与运动状况、婚姻状况明显相关,运动不规律或不运动者及婚姻不幸者得分低。

而与性别、年龄、职业、文化水平,人均月收入病程、并发症等无显著相关。

内控、支持利用度与生活质量负相关,抑郁、焦虑与生活正相关,抑郁与内控正相关,焦虑与机遇正相关,客观支持、利用度与抑郁、

焦虑负相关。