第10章酶在食品分析中的应用

- 格式:ppt

- 大小:750.00 KB

- 文档页数:8

酶技术在食品加工与检测中的应用摘要:在不同类型食品的生产和检测中,应引入不同的酶技术,如酶检测技术和重组酶介导的扩增分析方法,以期达到对食品中有害菌及物质的特异、固态检测,提升食品品质。

文章结合新时代酶技术的发展状况,对其在食品检验中的应用进行了探讨,以期为今后我国食品检验技术的发展提供一些参考。

关键词:酶技术;食品加工;食品检测;应用分析引言随着酶技术的出现,推动了食物制造行业的革命,推动了人类饮食的多样化,推动了我国食品加工业的快速发展。

只有强化食物的生产安全,强化质量检测,强化生物酶技术的研究,才能保障人们的食物安全,促进整个社会的良性发展。

这样,食品企业才能稳定地发展,促进国家的可持续发展。

1.酶技术在食品加工中的作用和价值1.1.改善食品风味通过使用脂肪酶和蛋白酶等酶制剂,可以加快肉的反应速度,加快产品风味的形成,从而缩短产品制备的时间,方便食品企业的生产,以适应市场的需要。

本课题以金华火腿为研究对象,以中兴(2.7%)和未还原(4.3%)为未还原态(4.3%)的蛋白酶为研究对象,以43℃为主要研究对象,对猪蹄进行低温加工,获得类似于金华火腿的风味特征。

在果蔬产品的精深加工过程中,酶对其具有独特的促进作用。

在果蔬成熟过程中,一种芳香前提通过糖苷键生成,经酶促释放,具有改善果蔬香气的作用,所以,在果蔬加工过程中,应用糖苷酶对果蔬进行加工,能使果蔬的香气更明显。

1.2.改善食品色泽在食品加工过程中,利用生物酶处理食品,可以改善食品的色泽。

在食品中加入特定的生物酵素,可加速类胡萝卜素的氧化及色泽。

木聚糖酶、木瓜蛋白酶与葡萄糖氧化酶联合使用可加快类胡萝卜素氧化速度,改善面团平滑度,为食品色泽改良提供新思路。

1.3.提升食品安全性第一,寡糖由于其良好的健康功效,有着很大的市场需要,并已形成了相应的行业。

寡聚糖是由2—10个糖苷链组成的一种物质,它的甜度很低,热量也很低,一般不会引起血糖或者是血脂升高。

![食品酶学试卷[1]](https://uimg.taocdn.com/2bee71ee551810a6f52486e1.webp)

福建农林大学考试试卷( A )卷2006 ——2007学年第二学期课程名称:食品酶学考试时间120分钟食品科学与工程专业06 年级专升本班学号姓名一、名词解释(每小题3分,共12分)酶比活力:在特定条件下,每1mg酶蛋白所具有的酶活力单位数,是酶制剂纯度的指标。

2、immobilized enzyme:固定化酶:固定在载体上并在一定的空间范围内进行催化反应的酶。

3、chemical modification:酶的化学修饰:酶蛋白肽链上的某些基团,在另一种酶的催化下发生可逆的共价修饰,从而引起酶活性改变,这种调节称为酶的化学修饰。

4、polymerase chain reaction:聚合酶链式反应:以特定的基因片段为模板,利用人工合成的一对寡聚核苷酸为引物,以四种脱氧核苷酸为底物,在DNA聚合酶的作用下,通过DNA模板的变性,达到基因扩增的目的。

二、判断题(正确的打“√”,错误的打“×”;每小题1分,共9分)1、钙离子的存在会显著抑制α-淀粉酶活性。

(×)2、木瓜蛋白酶对酯和酰胺类底物表现很高的活力。

(√)3、过氧化物酶是食品中一类最耐热的酶,采用电离辐射并结合加热处理才能完全破坏其活性。

(√)4、以酶浓度〔E〕与反应速度V表示的可逆抑制与不可逆抑制区别为V 正常可逆不可逆〔E〕(√)5、聚半乳糖醛酸酶能优先对甲酯含量低的水溶性果胶酸起水解作用。

(√)6、在检测过氧化物酶活性时,所用氢供体愈创木酚如呈褐色,说明酶未失活。

(√ )7、以吸附法固定化酶,酶与载体之间的结合力是氢键、配位键、范德华力。

(√ )8、酶纯化中所采用凝胶过滤法是根据酶分子电荷性质而定的。

(× )9、酶反应速度随底物浓度的提高而逐渐增大。

(× )三、简答题(每小题6分,共24分)答:细菌的细胞壁由胞壁质组成,胞壁质是由N-乙酰氨基葡萄糖(N-acetylglucosamine)及N-乙酰胞壁酸(N-acetylmuramic acid)交替组成的多聚物,胞壁酸残基上可以连接多肽,称为肽聚糖(Peptidoycan)。

第0章绪1.什么是食品化学?或食品化学研究内容是什么?2.食品的化学组成是什么?3.食品化学在食品科学中的地位如何?4.食品的属性或功能?5.食品在加工贮运中有哪些变化?6.食品化学变化的控制条件有哪些?第一章水1.水在食品中的含量,对食品的作用2.水和冰特殊的物理性质3.水分子的结构(极性,氢键)4.液态水的结构(粘度,密度)5.水和溶质的相互作用6.食品中水的存在状态7.束缚水或结合水定义,特性8.水分活度定义,测定9.水分活度与温度关系10.吸湿等温线定义,滞后现象11.单分子水层意义12.水分活度与食品稳定性(微生物生长,化学反应)13.冰与食品稳定性的关系14.如何控制冻藏食品质量?15.食品中水分迁移(化学势,相)16.M w,T g与食品稳定性第二章碳水化合物1.碳水化合物定义和分类2.单糖结构,D,L,α,β,a ,e键3.变旋现象和互变异构4.糖苷定义和分类5.糖醇特性和作用6.糖酸结构和应用7.功能性低聚糖意义8.单双糖物理性质(溶解性,甜度,结晶性,吸湿性等)9.单双糖化学性质(水解,复合,脱水,焦糖化,褐变)10.多糖分类,结构,意义11.多糖物理性质(溶解,粘度,沉淀,凝胶,膜)12.淀粉粒结构,直支链分子大小结构和含量13.碘呈色反应机理和影响因素14.淀粉水解及产品15.淀粉糊化和老化,影响老化因素16.淀粉改性意义方法17.果胶质结构、性质和应用18.纤维素结构、性质和改性19.常见海洋胶、植物胶、微生物胶用途20.壳聚糖结构性质用途第三章脂质1.脂质定义,分类,在食品中作用2.天然油脂结构,组成,分类3.脂肪酸结构,命名,速记,分类,性质4.保健意义的脂质(多不饱和脂酸,磷脂,固醇等)5.油脂有物理性质:(结晶特性,熔点,塑性,SFI等)6.油脂的酸败类型(水解,氧化)7.油脂高温下化学反应(聚合,分解,现象)8.油脂氧化类型,机理(自动氧化、光氧化、酶氧化异同点)9.油脂氧化后果10.油脂自动氧化影响因素11.油脂质量评价(A V,POV,皂化价,烟点,浊点等)12.油脂精炼意义,步骤13.油脂加氢意义,机理,反式酸14.酯交换分型,意义第五章蛋白质1.蛋白质的化学组成,含氮量2.蛋白质按化学组成和溶解度的分类(清蛋白、球蛋白、谷蛋白等)3.什么叫食品蛋白质,来源,优质蛋白质4.氨基酸结构:L,D,α,极性,电荷,必需氨基酸等。

酶联免疫吸附测定法在食品微生物快速检测中的应用摘要对酶联免疫吸附测定法( ELISA) 在食品微生物检测中的应用进行了分类论述,主要包括双抗体夹心法、间接法测抗体和竞争法在食品微生物检测中的应用,对其应用前景作出了展望。

关键字微生物;快速检测;ELISA食品的安全性是食品必需具备的基本要素,然而在食品科技高度发展的今天,在世界各地仍不断发生各种各样的食品安全事故,食品安全问题再度成为人们关注的热点。

近几年,中国疾病预防控制中心营养与食品安全所对全国部分省市的生肉、熟肉、乳和乳制品、水产品、蔬菜中的致病菌污染状况进行了连续的动态监测,结果表明,微生物源性食物中毒占居首位,高达39.62%[1]。

随着食品工业的发展以及对食品安全的重视,传统分析方法已经远不能满足食品检测的需要,迫切需要灵敏度更高、特异性更强、简便快捷的食品安全检测技术和方法。

因此,近年来世界各国的许多机构和学者都致力于快速检测技术和方法的研究,改进和开发了一些快速的检测技术和方法。

快速检测及其自动化则是通过综合引用微生物学、化学、生物化学、生物物理学、免疫学以及血清学试验技术对微生物进行分离、检测、鉴定和计数。

近年来,常用的微生物快速检测技术主要有6大类:一、载体法:包括快速测试片法、螺旋板系统法和滤膜法;二、代谢学技术:包括电阻抗法、微热量计技术和放射量技术;三、免疫学技术:包括免疫荧光技术( IFT)、酶联免疫吸附技术( EL ISA)和酶联荧光免疫吸附技术(V IDAS);四、LAMP方法;五、分子生物检测方法:包括分子杂交、PCR和基因芯片;六、分析化学技术:包括高效液相色谱(HPLC) 、气相色谱( GC) 、气相色谱-质谱联用( GC-MS) 、液相色谱-质谱联用(LC-MS/MS) 等。

其中酶联免疫吸附测定(ELISA)以其简便、快速、灵敏、成本低、检测谱广等特点在食源性致病菌检测方面的应用也越来越受到人们的青睐。

1.酶联免疫吸附测定法的原理和特点酶联免疫吸附测定法(Enzyme- linked Immunosorbent Assay,简称ELISA)是将抗原、抗体的免疫反应和酶的高效催化反应有机结合起来的一种综合性技术。

科学生活酶

生活中的酶是一种生物催化剂,它在许多生物体内起着重要的作用。

酶可以加

速生物化学反应的速度,使得生物体能够更高效地完成代谢和生长。

而在我们的日常生活中,酶也扮演着重要的角色。

首先,让我们来看看食物加工中的酶。

在酿酒、面包、奶酪等食品的制作过程中,酶起着至关重要的作用。

比如,在酿酒过程中,酵母菌产生的酶可以将葡萄糖转化为酒精,从而完成酒的发酵过程。

在面包制作中,面团中的酶可以分解淀粉,产生发酵气体,使得面包蓬松可口。

而在奶酪制作中,酶可以帮助牛奶凝固成奶酪,赋予奶酪独特的口感和风味。

此外,酶也在清洁剂中发挥着作用。

生物洗涤剂中含有的酶可以分解食物残渣、油脂等污垢,使得衣物更加干净。

而在洗碗液中也含有酶,可以帮助去除餐具上的食物残渣,让餐具更加清洁卫生。

除了食品加工和清洁剂,酶还在医药领域发挥着重要作用。

许多药物的合成和

代谢都需要酶的参与。

比如,抗生素的生产中需要酶的催化作用,使得反应更加高效。

而在药物代谢过程中,肝脏中的酶可以帮助将药物转化成更容易排泄的代谢产物,从而起到治疗作用。

总的来说,酶在我们的日常生活中扮演着重要的角色。

它们不仅在食品加工、

清洁剂中发挥作用,还在医药领域起到重要作用。

因此,科学生活酶不仅是生物化学领域的重要研究对象,也是我们日常生活中不可或缺的一部分。

作业习题绪论1.食品化学的研究领域及课程特点是什么?2.你认为“食品化学”在发展的各个阶段中,促进其发展的动力是什么?3.什么叫食品安全?出现不安全食品的主要因素有哪些?4.食品的品质特性是指的哪些要素?5.食品中主要成分的反应具有哪些基本规律?6.控制各类食品化学反应的关键条件有哪些?它们为什么对食品质量有影响?第1章水1. 阐述水的物理化学特点以及水在食品体系中的重要性。

2. 何谓过冷?过冷在冷冻食品加工、食品贮藏中有何重要应用价值?冷冻同时会对食品的贮藏带来哪些不良的影响?3. 水与食品中不同化学基团的作用情况如何?疏水基相互作用产生的意义何在?4. 从微观及理化性质上解释结合水与游离水的根本区别。

5. 画出水的等温吸着、脱附曲线示意图,指出各区间水的存在形式,以及它们在影响食品保藏性时所产生的作用。

6. 什么是水活度?它是如何计算或测定的?密封体系中温度变化会对水活度产生什么影响?7. 比较说明水对食品中重要的反应、变化的影响行为,说出控制食品中水分含量的意义所在。

8. 食品中的水分转移是如何发生的?它对食品品质可能产生的影响是什么?9. 什么是物质的玻璃态?研究分子移动性有什么意义?10. 查阅一篇食品文献,了解如何测定固态食品的水分含量或者是水分或度。

第2章碳水化合物1、简述单糖的结构和理化性质。

2、阐述两种常见双糖的结构和性质。

3、简述几种具有保健作用的低聚糖的结构特点和功能性。

4、简述多糖的结构和功能的关系。

5、比较单糖与多糖在性质上的异同点。

6、阐述常见改性淀粉的种类和应用。

7、改性纤维素的种类及其在食品中的应用。

8、阐述美拉德反应的机理及影响美拉德反应的因素。

9、简述糖苷的结构和性质。

10、简述果胶的性能及其凝胶形成的机理。

11、阿拉伯胶、瓜尔豆胶、海藻胶结构和性质的异同。

12、阐述食品中碳水化合物的功能。

第3章脂质1. 脂肪如何分类? 如何命名脂肪酸和甘油酯?2. 在营养学上较重要的多不饱和脂肪酸有哪些? 它们的主要生理功能是什么?3. 什么叫同质多晶?常见同质多晶型有哪些?各有何特性?4. 油脂的塑性受哪些因素影响? 如何通过化学改性获得塑性脂肪?5. 油脂自氧化的历程是怎样的? 影响油脂氧化的因素有哪些?如何评价油脂氧化的程度和安全性?6. 油脂发生脂解的原因?对其品质造成什么影响?如何评价油脂脂解的程度?7. 高温、长时间加热的油主要发生哪些化学变化?其安全性如何?8. 什么叫乳浊液?决定乳浊液性质的因素有那些? 乳化剂稳定乳浊液的机理如何?如何根据HLB值选择乳化剂?9. 抗氧化剂的抗氧化原理是什么?10.油脂精炼的步骤和原理是什么?11.油脂改性的工艺有哪些?各达到什么目的?第4章蛋白质1.名词解释:氨基酸的疏水性肽键和肽链异肽键蛋白质的一级、二级、三级和四级结构蛋白质的絮凝作用蛋白质的胶凝作用?2.试比较甘氨酸(Gly)、脯氨酸(Pro)与其他常见蛋白质氨基酸结构的异同,它们对多肽链二级结构的形成有何影响?3.蛋白质如何分类?4.蛋白质的功能性质有哪些?简述蛋白质功能性质产生的机理、影响因素。

重点与难点

第 1 章绪论

食品化学的概念、内涵与分类

第 2 章水分

1.重点:食品中水的组成,以及水分活度的概念和对食品安全性的影响

2.难点:①、水分活度的概念与应用;

②、滞后现象。

分子流动性的概念与应用

第 3 章碳水化合物

1.重点:糖类在食品加工过程中的各类变化

2.难点:淀粉的糊化与老化机理

第 4 章蛋白质、氨基酸

1.重点:蛋白质在食品体系中的各类功能性质

2.难点:蛋白质食品功能性质结构——效应关系

第 5 章脂质

1.重点:油脂的物理化学特性以及他们在食品加工中的变化

2.难点:油脂氧化的机理以及防止油脂氧化的方法

第 6 章酶

1.重点:酶在食品加工中的应用

2.难点:酶工程

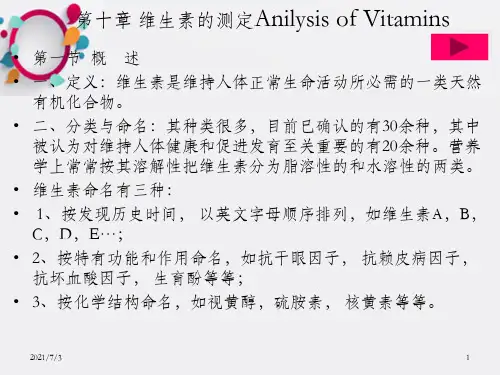

第 7 章维生素

1.重点:掌握各种维生素的一般理化性质;维生素在食品贮存、处理、加工中所发生的物理化学变化,以及对食品品质所产生的影响

2.难点:加工和储藏中维生素损失的主要原因、掌握VA、VD、VE、VB1、VB2、VC

第 8 章矿物质

1.重点:食品加工对矿物质的影响、食品中重要的矿物质

2.难点:矿物质在食品加工、处理中所发生的变化以及对机体利用率产生的影响

第 9 章色素

1.重点:食品中色素的形成及有关变化,掌握食品色素在食品加工、储藏过程中的变化规律

2.难点:血红素、叶绿素在食品贮藏和加工中发生的重要变化及其条件,食品褐变的原理与控制

第 10 章风味

1.重点:食品风味物质的基本性质与化学变化

2.难点:食品味觉的相互作用以及食品香气的形成途径。

《食品生物化学》课程笔记第一章绪论一、食品生物化学的定义与研究内容1. 定义:食品生物化学是一门交叉学科,它结合了生物学、化学和食品科学的原理,专注于研究食品中的生物大分子(如蛋白质、碳水化合物、脂质、核酸)以及它们在食品中的功能、相互作用、代谢过程和食品品质的变化。

2. 研究内容:(1)生物大分子的结构与功能:- 蛋白质:研究氨基酸的组成、蛋白质的一级、二级、三级和四级结构,以及蛋白质的折叠、稳定性、酶活性等。

- 碳水化合物:探讨单糖、寡糖和多糖的结构,以及它们的物理和化学性质。

- 脂质:研究脂肪酸、甘油、磷脂、固醇等脂质的结构和功能。

- 核酸:分析核苷酸组成、DNA和RNA的结构,以及它们在遗传信息传递中的作用。

(2)生物化学反应:- 探索酶促反应的机理、动力学和调控。

- 研究代谢途径中的关键酶和调控因子。

- 分析食品加工和储藏过程中的化学反应。

(3)代谢途径:- 碳水化合物的代谢:如糖酵解、三羧酸循环、磷酸戊糖途径等。

- 脂质代谢:包括脂肪酸的合成、分解和氧化。

- 氨基酸代谢:涉及氨基酸的合成、分解和转化。

- 核酸代谢:包括DNA和RNA的合成、修复和降解。

(4)生物活性物质:- 研究食品中的功能性成分,如抗氧化剂、抗炎剂、益生元等。

- 分析这些成分的生物活性及其对健康的影响。

(5)食品加工与营养:- 研究食品加工过程中生物大分子的变化,如加热、冷却、压力处理等对食品成分的影响。

- 探讨食品营养成分的消化、吸收和代谢。

二、食品生物化学的发展历程1. 起源阶段(19世纪末至20世纪初):- 早期的研究主要集中在食品的化学组成上,如糖类、蛋白质和脂肪的分析。

- 生物化学家开始关注酶的作用和食品腐败的过程。

2. 形成阶段(20世纪30年代至50年代):- 食品生物化学作为一门独立学科逐渐形成,研究重点转向生物大分子的结构和功能。

- 发展了多种分析技术和方法,如色谱、电泳、光谱分析等。

3. 发展阶段(20世纪60年代至今):- 研究领域不断拓展,涉及分子生物学、遗传工程、生物技术在食品中的应用。