《常见地貌类型》教学分析人教

- 格式:pptx

- 大小:23.48 MB

- 文档页数:17

《常见地貌类型》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 了解常见的地貌类型,如山地、丘陵、平原、盆地等。

2. 理解各种地貌类型的形成原因和特点。

3. 培养学生的观察力和思考力,能够通过实地观察分析地貌特征。

4. 增强学生对地理学科的兴趣和热爱。

二、教学重难点1. 教学重点:各种地貌类型的形成原因和特点,实地观察和分析地貌特征。

2. 教学难点:学生对于复杂地貌形成原因的理解,需要结合地理学、地质学等多学科知识。

三、教学准备1. 准备各种地貌类型的图片和视频资料,用于课堂展示和讲解。

2. 准备实地观察的地貌区域地图和相关资料,以便学生了解观察地点的情况。

3. 准备教学用具,如地球仪、地貌模型等。

4. 安排实地观察的时间和地点,确保安全。

四、教学过程:1. 导入新课教师首先向学生介绍地貌的概念,并引导学生思考生活中常见的地貌类型。

随后,教师提出本节课的主题——常见地貌类型,并向学生说明本节课的主要内容和学习目标。

2. 讲授新课(1)介绍地貌的形成原因和过程。

教师可以通过图片、视频或模型等方式,向学生展示地貌的形成过程,帮助学生更好地理解地貌的形成原因。

(2)介绍各种地貌类型的特征和形成条件。

教师可以通过图片、视频或实地考察等方式,向学生展示各种地貌类型的特征和形成条件,并引导学生思考这些特征和条件对地貌类型的影响。

(3)组织小组讨论。

教师将学生分成小组,让小组内成员相互讨论各种地貌类型的形成原因、特征和分布情况。

学生可以通过观察图片、视频或实地考察等方式,收集资料并进行总结。

(4)教师总结并评价学生的表现。

教师对小组讨论的结果进行总结,并针对学生的表现进行评价和反馈,帮助学生更好地理解和掌握相关知识。

3. 课堂练习教师设计一些与本节课内容相关的练习题,让学生进行练习,以检验学生对知识的掌握情况。

4. 布置作业教师根据本节课的教学内容,为学生布置一些与地貌类型相关的课外作业,以帮助学生巩固和拓展相关知识。

《常见地貌类型》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 知识目标:学生能够识别常见的地貌类型,如平原、山地、丘陵、盆地等,并了解其形成原因和特点。

2. 能力目标:学生能够通过观察和分析地貌图片,培养观察力和分析能力。

3. 情感目标:学生能够认识到自然环境对人类生活和发展的重要性,培养环保意识。

二、教学重难点1. 教学重点:学生能够识别常见的地貌类型,并了解其形成原因和特点。

2. 教学难点:如何引导学生通过观察和分析地貌图片,培养观察力和分析能力。

三、教学准备1. 准备地貌类型图片和相关视频资料,用于课堂教学展示。

2. 准备教学PPT,包括地貌类型图片和相关问题。

3. 准备好地形模型或相关地理教具。

4. 邀请相关地质学家进行实地考察,为课堂讲解提供丰富的教学资源。

四、教学过程:(一)导入新课1. 观看一些地貌的视频或图片,如黄土高原、雅丹地貌、丹霞地貌、风蚀蘑菇等,并让学生描述他们的观察结果。

2. 提出一些问题引导学生思考,如:这些地貌是如何形成的?它们有什么特点?对我们有什么影响?(二)新课教学1. 常见地貌类型介绍(板书)(1)褶曲地貌:展示一些褶曲山丘的图片,让学生观察并解释其形成过程。

(2)断层地貌:通过图片和模型展示断层和地垒、地堑等概念,让学生了解断层形成的地貌特征。

(3)火山地貌:播放火山喷发的视频,展示火山地貌的图片,引导学生分析其形成过程。

(4)流水地貌:通过模型和图片展示流水侵蚀和沉积作用,让学生了解流水地貌的形成过程和特点。

(5)风力地貌:展示风蚀洼地、风蚀蘑菇、雅丹地貌等图片,引导学生分析风力地貌的形成过程和特点。

2. 组织学生讨论各种地貌的分布、形成原因和特点(教师巡回指导)3. 结合实例进行讲解,如:长江三峡、黄土高原的形成与地貌特点等。

4. 引导学生总结各种地貌类型的特征。

(三)实践活动1. 组织学生到户外观察各种地貌,如:河流、湖泊、山地、沙漠等,并记录他们的观察结果。

《常见地貌类型》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 了解各种常见地貌类型的特点、形成原因及分布区域。

2. 能够识别并描述不同地貌类型的外观特征和环境影响。

3. 培养观察、分析和解决问题的能力,增强对地理科学的兴趣。

二、教学重难点1. 教学重点:喀斯特地貌、流水地貌、冰川地貌、火山地貌等常见地貌类型的识别和描述。

2. 教学难点:结合理论知识与实际观察,正确理解和诠释复杂的地貌特征。

三、教学准备1. 准备各种常见地貌的模型或图片,以便学生观察和理解。

2. 搜集相关视频和案例,用于教室讨论和讲解。

3. 提前安置学生预习相关内容,为教室教学做好准备。

4. 确定实验室或户外观察场地,保证教学的顺利进行。

四、教学过程:(一)导入新课1. 通过展示图片,介绍几种常见的地貌类型:平原、山地、丘陵、高原、盆地等,让学生对地貌类型有一个初步的认识。

2. 提出问题:这些地貌形成的原因是什么?引导学生思考地貌的形成与地球内外动力作用的干系。

(二)新课教学1. 平原:介绍平原的形成原因、分布规律及主要的平原类型。

通过展示平原图片,让学生感受平原的特点。

2. 山地:介绍山地的形成原因、分布规律及主要的山地类型。

通过展示山地图片,让学生了解山地的特点及常见的地形地貌。

3. 丘陵、高原:分别介绍丘陵和高原的形成原因、分布规律及特点。

让学生了解这两种地貌的基本特征。

4. 盆地:介绍盆地的形成原因、分布规律及主要的盆地类型。

通过盆地与平原的比照,让学生理解盆地形成的原因和特点。

5. 通过实验或视频,让学生观察地貌形成的过程,了解内力作用对地貌形成的影响。

6. 引导学生分析各种地貌类型的优缺点,为后续的实践应用做好铺垫。

(三)教室互动1. 组织小组讨论:让学生分组讨论各种地貌在实际应用中的优缺点,培养学生的团队协作能力和问题解决能力。

2. 提问与回答:针对本节课的重点和难点,教师提出问题,引导学生思考和回答,加深学生对知识的理解和掌握。

常见地貌类型—风沙地貌、海岸地貌学习目标1.利用景观图和示意图来说明不同地貌特征及分布,说明其对人类的影响。

2.根据地貌的相关资料分析地貌的特点及成因;不同地貌的演化过程。

3.风沙、海岸地貌概念、分类及特征。

4.海岸侵蚀地貌的侵蚀方式。

学习重难点教学重点:掌握并能区分风沙、海岸貌类型的主要特点。

教学难点:风沙地貌风向的判断。

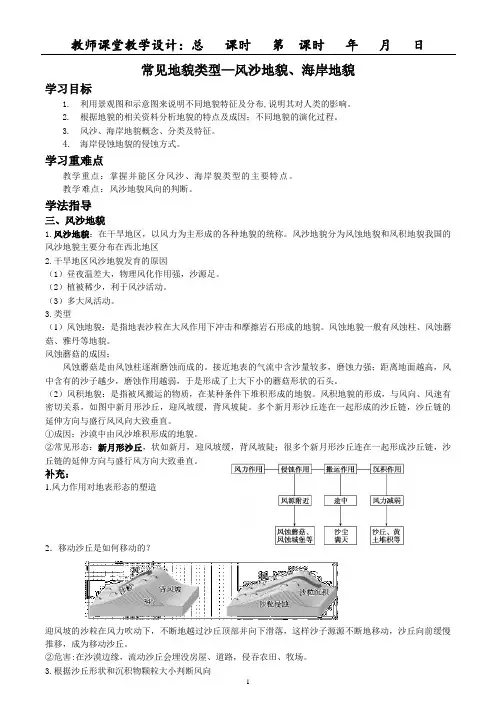

学法指导三、风沙地貌1.风沙地貌:在干旱地区,以风力为主形成的各种地貌的统称。

风沙地貌分为风蚀地貌和风积地貌我国的风沙地貌主要分布在西北地区2.干旱地区风沙地貌发育的原因(1)昼夜温差大,物理风化作用强,沙源足。

(2)植被稀少,利于风沙活动。

(3)多大风活动。

3.类型(1)风蚀地貌:是指地表沙粒在大风作用下冲击和摩擦岩石形成的地貌。

风蚀地貌一般有风蚀柱、风蚀蘑菇、雅丹等地貌。

风蚀蘑菇的成因:风蚀蘑菇是由风蚀柱逐渐磨蚀而成的。

接近地表的气流中含沙量较多,磨蚀力强;距离地面越高,风中含有的沙子越少,磨蚀作用越弱,于是形成了上大下小的蘑菇形状的石头。

(2)风积地貌:是指被风搬运的物质,在某种条件下堆积形成的地貌。

风积地貌的形成,与风向、风速有密切关系,如图中新月形沙丘,迎风坡缓,背风坡陡。

多个新月形沙丘连在一起形成的沙丘链,沙丘链的延伸方向与盛行风风向大致垂直。

①成因:沙漠中由风沙堆积形成的地貌。

②常见形态:新月形沙丘,状如新月,迎风坡缓,背风坡陡;很多个新月形沙丘连在一起形成沙丘链,沙丘链的延伸方向与盛行风方向大致垂直。

补充:1.风力作用对地表形态的塑造2.移动沙丘是如何移动的?迎风坡的沙粒在风力吹动下,不断地越过沙丘顶部并向下滑落,这样沙子源源不断地移动,沙丘向前缓慢推移,成为移动沙丘。

②危害:在沙漠边缘,流动沙丘会埋没房屋、道路,侵吞农田、牧场。

3.根据沙丘形状和沉积物颗粒大小判断风向(1)根据沙丘形状判断风向(2)根据沉积物颗粒大小判断风向四、海岸地貌1.定义海岸在海浪等作用下形成的各种地貌,统称为海岸地貌。

教学设计:新2024秋季高中地理必修人教版第一册《第四章地貌:第一节常见的地貌类型》一、教学目标(核心素养)1.人地协调观:通过了解不同地貌类型的形成过程及其对人类活动的影响,培养学生尊重自然、合理利用自然资源的意识,树立人地和谐共生的观念。

2.综合思维:引导学生从地理学的角度,综合分析不同地貌类型的形态特征、成因机制及其相互关系,提升综合思维能力。

3.地理实践力:通过案例分析、图片观察等实践活动,培养学生的地理观察能力和信息提取能力,学会运用地理知识解决实际问题。

4.区域认知:增强学生对不同地貌类型的区域分布和特征的认识,理解地貌类型对区域自然环境和人文活动的影响。

二、教学重点•掌握常见的地貌类型及其主要特征。

•理解地貌类型的成因机制。

三、教学难点•如何引导学生从多个角度分析地貌类型的成因和特征。

•培养学生将地貌知识应用于解决实际问题的能力。

四、教学资源•多媒体课件(包含各类地貌类型的图片、视频、动画等)。

•教材及配套地图册。

•案例分析材料(如河流地貌、喀斯特地貌等的形成过程)。

五、教学方法•讲授法:介绍常见的地貌类型及其特征。

•直观演示法:利用多媒体展示地貌类型的图片和视频,增强直观感受。

•案例分析法:通过具体案例分析地貌类型的成因和特征。

•小组讨论法:组织学生分组讨论不同地貌类型的异同点,促进思维碰撞。

六、教学过程导入新课•情境导入:展示一幅包含多种地貌类型的自然景观图片,引导学生观察并思考:“这些不同的地貌类型是如何形成的?它们各自有哪些特征?”激发学生兴趣,引入新课主题。

新课教学1.常见的地貌类型介绍•逐一介绍山地、丘陵、平原、高原、盆地、河流地貌、海岸地貌、喀斯特地貌等常见的地貌类型,利用多媒体课件展示每种地貌类型的典型图片和视频,帮助学生直观认识其形态特征。

•强调每种地貌类型的主要特征和分布区域,引导学生理解地貌类型的多样性。

2.地貌类型的成因分析•以河流地貌为例,详细讲解其形成过程,包括侵蚀、搬运、堆积等外力作用对地貌形态的影响。

4.1常见地貌类型教案-【新教材】⼈教版(2019)⾼中地理必修第⼀册“地貌”教学设计课程标准:通过野外观察或运⽤视频、图像,识别3-4种地貌,描述其景观的主要特点⼀、教学背景分析1.课标要求本节课依据的标准主要是“通过野外观察或运⽤视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点”。

课标⾸先要求通过野外观察或运⽤视频、图像使学⽣感知地貌现象,在此基础上识别流⽔地貌、风成地貌、海岸地貌、冰川地貌等四种常见的地貌类型。

其次是运⽤图像和⽂字资料,描述常见地貌类型的主要特点。

地貌类型不同,观察的内容不同,描述的主要特点也就不同。

所以,具体描述的⾓度可以由地貌景观的概念切⼊,地貌即地球⾯貌,也就是地表的形态,因此地貌景观的形态如形状、规模⾯积、地表起伏和⾊彩等成为描述的主要内容。

景观是指相对固定在地表的实体要素,由⼀定的物质构成,所以景观的主要特点离不开对其物质组成的描述。

综合来看,描述地貌主要有三个⾓度:形态、物质组成和成因。

此外,流⽔地貌、风成地貌、海岸地貌、冰川地貌等是根据地貌的形成原因划分的,并且地貌的成因深刻地影响着各类地貌的形态和物质组成,所以描述时可根据学情适当围绕成因展开。

最后,在感知地貌形态、识别地貌类型和描述地貌特点的过程中,体会地貌景观与⼈类的关系,即地貌对⼈类活动的影响以及⼈类对各类地貌的开发利⽤;理解地貌学习的意义所在,即认识⾃然环境,尊重⾃然规律,因地制宜利⽤⾃然。

2.教学⽬标(1)通过野外观察或运⽤视频、图像,识别河流地貌、喀斯特地貌等常见的地貌类型。

(2)运⽤图⽂资料,描述河流地貌和喀斯特地貌的主要特点。

(3)通过实地观察或观看图⽚,体会常见地貌类型对⼈类活动的影响,感悟⼈类活动在⾃然地理环境中应遵循的原则。

3.教学重、难点本节内容的教学重点是“识别喀斯特地貌、河流地貌、风沙地貌与海岸地貌,描述上述四类地貌景观的特征”。

“结合野外观察或实地景观图⽚,描述上述四类地貌景观特征”是教学中的难点。

地貌常见地貌类型01目标任务02预习导学1.喀斯特石林的经典——路南石林喀斯特地貌的“峰林”和“石林”,一个是“峰”,突兀拔地的“山峰”聚簇;一个是“石”,千奇百怪的“怪石”成林。

这些怪石,原本是巨大坚硬的石灰岩石,在亿万年的风雨侵蚀下,逐渐分崩离析,形成石柱、石笋、石芽……。

它们高不过几米至二十来米,嶙峋峥嵘,寸草不生,虽然不比峰林那样挺拔青秀,却有别样的景致。

路南石林,在昆明市东约100公里的石林彝族自治县(原名路南彝族自治县)境内。

数百平方公里范围内,分布着大石林、小石林、乃古石林等上百个“黑色森林”般的巨石阵,有的独立成景,有的成片成群。

奇峰危石纵横交错,铺天盖地,似被时光凝固了的滔天恶浪、峥嵘怪兽,动人心魄,蔚为壮观。

而那些千姿百态的“象形石”,有的像家畜、野兽,有的像蘑菇、灵芝,还有的像善良的长者、美丽的“阿诗玛”,真让人遥望遐思,浮想联翩。

大大小小的石头森林间,又点缀有大叠水、长湖、月湖等壮观的瀑布和秀丽的湖泊,还有芝云洞、奇风洞等迷宫般的溶洞。

绿茵秀水相依,没有生命的石头森林,似乎也有了灵气。

这些奇丽的景观,与世居此地的彝族风情交相辉映,被誉为"天下第一奇观"。

路南石林是世界上少见的位于亚热带高原的喀斯特地貌,也是世界上唯一能以石林发育遗迹和石林景观系列展现地球演化历史的喀斯课程标准学习目标通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点。

1.结合图文材料,分析地貌类型、地貌景观特征及形成过程2.结合不同区域的地理特征,分析不同地区的主要地貌类型及分布3.组织学生进行野外观察,认识地貌类型、描述地貌景观特征,分析其形成原因4.正确认识地貌与环境的关系,掌握人类活动对地貌景观的影响,促进人地协调特地貌区。

2001年成为我国首批国家地质公园,2004年成为首批世界地质公园。

2007年,路南石林与贵州荔波、重庆武隆等“捆绑”申报的“中国南方喀斯特”,被列入世界自然遗产名录。

《常见地貌类型》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 了解各种常见地貌类型的特征。

2. 学会识别和分析不同地貌的形成原因。

3. 培养观察、思考和解决问题的能力。

二、教学重难点1. 教学重点:各种地貌类型的识别、描述和成因分析。

2. 教学难点:复杂地貌形成原因的深入理解。

三、教学准备1. 准备各种常见地貌类型的图片、视频和模型。

2. 搜集相关的教学案例和参考资料。

3. 设计互动式问题,引导学生积极参与讨论。

4. 准备好教室互动和评估工具。

四、教学过程:(一)导入新课1. 播放一段关于地貌的视频,让学生观察并思考地貌形成的原因。

2. 提出几个关于地貌的问题,让学生进行讨论,如:常见的地貌类型有哪些?它们是如何形成的?(二)新课教学1. 常见地貌类型介绍(1)山地:介绍山地的观点、形成原因以及常见的山地地貌,如:褶皱山、断层山等。

(2)丘陵:介绍丘陵的观点、形成原因以及常见的丘陵地貌,如:丹霞丘陵、喀斯特丘陵等。

(3)平原:介绍平原的观点、形成原因以及常见的平原地貌,如:冲积平原、三角洲平原等。

(4)盆地:介绍盆地的观点、形成原因以及常见的盆地地貌,如:构造盆地、风蚀盆地等。

2. 地貌形成原因分析通过讲解不同地貌的形成原因,帮助学生了解自然环境对地貌的影响,如:地质作用、气候条件、水文条件等。

3. 地貌类型的判断与识别通过展示不同地貌的图片,让学生进行判断和识别,以提高学生的观察力和判断力。

4. 地貌的应用与珍爱介绍地貌在生产生活中的应用,如:水利工程、旅游资源开发等,同时强调珍爱地貌的重要性,引导学生树立正确的环境观和资源观。

(三)教室互动1. 小组讨论:让学生分组讨论不同地貌的形成原因、特点及在生产生活中的应用,培养学生的合作认识和表达能力。

2. 抢答环节:教师提出问题,学生进行抢答,以检验学生对本课知识的掌握情况。

(四)小结作业1. 小结:教师对本课内容进行总结,强调重点知识。

2. 作业:让学生根据本课所学知识,自行设计一份地理小报或撰写一篇小论文,以稳固所学知识并锻炼学生的综合素养。