第5章ARMLinux内核

- 格式:ppt

- 大小:312.50 KB

- 文档页数:60

arm linux recovery 原理ARM Linux恢复原理ARM是一种广泛应用于移动设备、嵌入式系统和其他低功耗设备的处理器架构。

在ARM Linux恢复原理中,我们将重点关注如何恢复ARM架构上运行的Linux操作系统。

恢复ARM Linux的原理主要涉及以下几个方面:1. 引导加载程序(Bootloader):恢复ARM Linux的第一步是确保正确的引导加载程序已被加载到设备的内存中。

引导加载程序负责初始化硬件并加载操作系统内核。

常见的ARM引导加载程序包括U-Boot和GRUB。

2. 操作系统内核:恢复ARM Linux需要正确的操作系统内核镜像。

内核是操作系统的核心部分,负责管理系统资源、驱动硬件设备、执行任务调度等功能。

内核镜像通常以uImage或zImage格式存在,并包含设备树(Device Tree)等必要的配置信息。

3. 文件系统:恢复ARM Linux还需要正确的文件系统镜像。

文件系统是用来组织和管理文件数据的方法。

常见的ARM Linux文件系统包括EXT4、Btrfs和SquashFS等。

4. 恢复过程:具体的恢复过程可以根据恢复原因和需求而不同。

一般情况下,恢复ARM Linux可能包括以下步骤:- 加载引导加载程序:将引导加载程序加载到设备的内存中,使其能够启动。

- 初始化硬件:引导加载程序负责初始化设备上的硬件资源,如内存控制器、外设等。

- 加载内核镜像:引导加载程序从存储介质(如闪存或SD卡)中读取并加载内核镜像到设备的内存中。

- 启动内核:引导加载程序将控制权交给内核,使其开始执行。

- 挂载文件系统:内核根据设备树中的配置信息将文件系统镜像挂载到指定的挂载点上。

- 运行用户空间:内核启动后,会启动用户空间程序,提供各种应用服务。

ARM Linux恢复原理是确保设备能够正常启动和运行,保障系统的可靠性和稳定性。

了解ARM Linux恢复原理有助于开发人员和系统管理员在设备遇到故障或异常情况时进行相应的维护和修复。

linux arm内核编译流程一、编译环境准备在开始编译Linux ARM内核之前,我们需准备以下环境:1.1硬件环境:一台支持ARM架构的计算机;1.2操作系统:安装Ubuntu等Linux发行版,并确保系统已经更新至最新版本;1.3开发工具链:安装ARM交叉编译工具链,可以通过apt-get 命令进行安装;1.4内核源码:下载最新的Linux ARM内核源码,并解压至本地。

二、配置内核选项2.1进入内核源码目录:使用cd命令进入解压后的内核源码目录;2.2配置内核选项:使用make menuconfig命令来配置内核选项,可以根据需要选择不同的功能和驱动;2.3保存配置:保存配置后,将生成.config文件,保存了当前配置选项。

三、开始编译3.1清理编译环境:使用make clean命令清理之前的编译环境,确保开始编译之前处于一个干净的状态;3.2编译内核:使用make命令开始编译内核,该过程可能持续一段时间,耐心等待;3.3生成内核镜像:编译完成后,将生成zImage或uImage等内核镜像文件,可以作为启动的内核使用。

四、安装内核4.1备份原有内核:在安装新内核之前,建议备份原有系统的内核,以防出现问题时可以回滚;4.2安装内核:将编译生成的内核镜像文件拷贝至目标设备,例如通过TFTP传输或使用SD卡等方式;4.3更新引导配置:根据不同的引导方式,更新引导配置文件以使用新内核。

五、验证内核5.1重启设备:在安装完新内核后,重启设备以加载新内核;5.2查看内核版本:使用uname-a命令查看当前内核版本,确认是否为编译安装的新内核;5.3测试功能和驱动:针对所需的功能和驱动,进行相应的测试,确保内核编译和安装没有问题。

六、常见问题解决在编译内核的过程中,可能会遇到一些常见的问题,例如编译错误、功能不正常等,可以通过以下方式解决:6.1查看编译日志:在编译过程中,可以查看编译日志以了解错误的原因;6.2网上搜索:使用搜索引擎搜索相关问题,可能会有其他开发者遇到类似问题并给出解决方案;6.3参考官方文档:阅读官方文档以获取更多关于编译和安装内核的详细信息。

arm版本linux系统的启动流程ARM架构是一种常见的处理器架构,被广泛应用于嵌入式设备和移动设备中。

在ARM版本的Linux系统中,启动流程是非常重要的,它决定了系统如何从开机到正常运行。

本文将详细介绍ARM版本Linux系统的启动流程。

一、引导加载程序(Bootloader)引导加载程序是系统启动的第一阶段,它位于系统的固化存储器中,比如ROM或Flash。

在ARM版本的Linux系统中,常用的引导加载程序有U-Boot和GRUB等。

引导加载程序的主要功能是加载内核镜像到内存中,并将控制权转交给内核。

二、内核初始化引导加载程序将内核镜像加载到内存后,控制权被转交给内核。

内核初始化是系统启动的第二阶段,它主要完成以下几个步骤:1. 设置异常向量表:ARM架构中,异常是指硬件产生的中断或故障,比如系统调用、中断请求等。

内核需要设置异常向量表,以便正确处理异常。

2. 初始化处理器:内核对处理器进行初始化,包括设置页表、启用缓存、初始化中断控制器等。

3. 启动第一个进程:内核创建第一个用户进程(一般是init进程),并将控制权转交给它。

init进程是系统中所有其他进程的父进程,负责系统的初始化工作。

三、设备树(Device Tree)设备树是ARM版本Linux系统中的一种机制,用于描述硬件设备的相关信息。

在内核初始化过程中,内核会解析设备树,并建立设备树对象,以便后续的设备驱动程序使用。

设备树描述了硬件设备的类型、地址、中断等信息,以及设备之间的连接关系。

它使得内核能够在运行时自动识别和配置硬件设备,大大提高了系统的可移植性和灵活性。

四、启动初始化(Init)启动初始化是系统启动的第三阶段,它是用户空间的第一个进程(init进程)接管系统控制权后的操作。

启动初始化主要完成以下几个任务:1. 挂载根文件系统:启动初始化会挂载根文件系统,使得用户可以访问文件系统中的文件和目录。

2. 加载系统服务:启动初始化会加载并启动系统服务,比如网络服务、日志服务、时间同步服务等。

基于ARM平台的Linux内核移植中图分类号:tp 文献标识码:a 文章编号:1007-0745(2011)10-0204-01摘要:linux是一个可移植性非常好的操作系统,它广泛支持了许多不同体系结构的计算机。

可移植性是指代码从一种体系结构移植到另外一种不同的体系结构上的方便程度。

本文介绍了基于arm 开发板的linux内核移植过程,主要包括二方面的内容:交叉编译器的安装、内核的配置与移植。

本文要求读者具备一定的linux操作系统使用经验。

关键词:移植内核 linux一、概述一个嵌入式linux系统的启动顺序可以分为四步:1、引导加载程序(bootloader)。

2、加载linux内核。

3、挂载根文件系统。

4、运行应用程序。

所以要想使linux内核在开发板上运行,就必须对以上四步的相关源代码进行移植操作,使其可运行于嵌入式平台。

本文主要介绍内核移植部分,其余部分可参考相应书箱或文档。

二、开发环境的建立2.1、安装虚拟机、fedora13操作系统及相关的开发工具(gcc、gedit等),本文的所有操作均是在这种开发环境下进行,本文的工作目录为 \work,且都是在root权限下操作。

2.2、交叉编译器(arm-linux-gcc)的安装。

交叉编译器是嵌入式linux开发的基础,后续的移植过程都要用到此编译器,在linux pc平台下,利用arm-linux-gcc编译器可编译出针对arm linux平台的可执行代码。

安装过程如下:a、网上获取arm-linux-gcc-4.3.2.tgz源代码包并保存于/work 目录中。

b、解压命令(tar xvzf arm-linux-gcc-4.3.2.tgz -c /)注意上面的命令必须是大写c且后面有个空格,这样将源代码解压至目录/usr/local/arm/4.3.2中。

c、配置编译环境路径。

输入命令(gedit /root/.bashrc)打开.bashrc文件,在最后一行加入如下内容:exportpath=/usr/local/arm/4.3.2/bin:$path保存关闭文件,用root重新登录系统,输入命令:(arm-linux-gcc –v)如果安装成功将会显示arm-linux-gcc的版本号。

嵌入式linux(贺丹丹等编著)课后习题答案第八章一、填空题。

1、ARM-Linux内核的配置系统由三个部分组成,它们分别是Makefile、配置文件和配置工具。

2、配置工具一般包括配置命令解释器和配置用户界面,前者主要作用是对配置脚本中使用的配置命令进行解释;而后者则是提供基于字符界面、基于Ncurses图形界面以及基于X Window图形界面的用户配置界面。

3、Makefile文件主要包含注释、编译目标定义和适配段。

4、Linux内核常用的配置命令有make oldconfig、make config、make menuconfig和make xconfig。

其中以字符界面配置的命令是make config。

5、内核编译结束后,会在“/arch/arm/boot/”目录下面和根目录下面生成一个名为zImage的内核镜像文件。

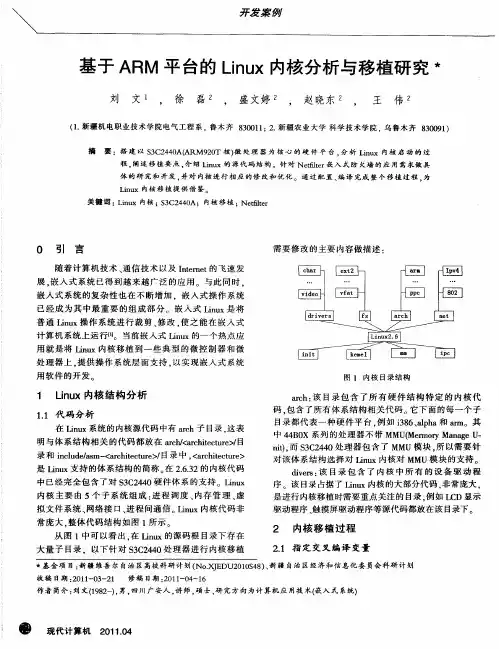

二、选择题C AD D B三、叙述题1、Linux内核各个部分与内核源码的各个目录都是对应起来的,比如有关驱动的内容,内核中就都组织到“drive”这个目录中去,有关网络的代码都集中组织到“net”中。

当然,这里有的目录是包含多个部分的内容。

具体各个目录的内容组成如下:arch:arch目录包括了所有和体系结构相关的核心代码。

include:include 目录包括编译核心所需要的大部分头文件,例如与平台无关的头文件在include/linux 子目录下;init:init 目录包含核心的初始化代码(不是系统的引导代码),有main.c 和Version.c 两个文件;mm:mm 目录包含了所有的内存管理代码。

与具体硬件体系结构相关的内存管理代码位于arch/*/mm 目录下;drivers:drivers 目录中是系统中所有的设备驱动程序。

它又进一步划分成几类设备驱动,每一种有对应的子目录,如声卡的驱动对应于drivers/sound;ipc:ipc 目录包含了核心进程间的通信代码;modules:modules 目录存放了已建好的、可动态加载的模块;fs:fs 目录存放Linux 支持的文件系统代码。

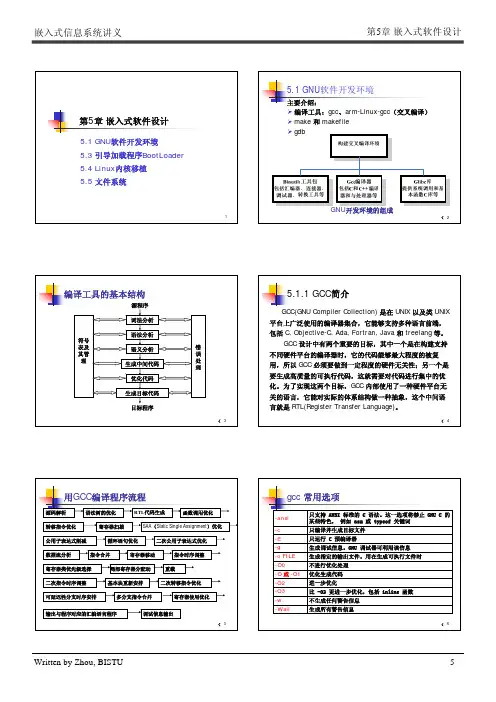

1第5章嵌入式软件设计5.1 GNU 软件开发环境5.3 引导加载程序BootLoader 5.4 Linux 内核移植5.5 文件系统<25.1 GNU 软件开发环境GNU 开发环境的组成主要介绍:¾编译工具:gcc 、arm-Linux-gcc (交叉编译)¾make 和makefile ¾gdb<3源程序词法分析语法分析语义分析生成中间代码优化代码错误处理生成目标代码符号表及其管理目标程序编译工具的基本结构<45.1.1 GCC 简介GCC(GNU Compiler Collection) 是在UNIX 以及类UNIX 平台上广泛使用的编译器集合,它能够支持多种语言前端,包括C, Objective-C, Ada, Fortran, Java 和treelang 等。

GCC 设计中有两个重要的目标,其中一个是在构建支持不同硬件平台的编译器时,它的代码能够最大程度的被复用,所以GCC 必须要做到一定程度的硬件无关性;另一个是要生成高质量的可执行代码,这就需要对代码进行集中的优化。

为了实现这两个目标,GCC 内部使用了一种硬件平台无关的语言,它能对实际的体系结构做一种抽象,这个中间语言就是RTL(Register Transfer Language)。

<5源码解析语法树的优化RTL 代码生成函数调用优化转移指令优化寄存器扫描SAA (Static Single Assignment )优化公用子表达式削减二次公用子表达式优化数据流分析指令合并局部寄存器分配动循环语句优化指令时序调整二次指令时序调整寄存器类优先级选择寄存器移动基本块重新安排重载二次转移指令优化可延迟性分支时序安排多分支指令合并寄存器使用优化调试信息输出输出与程序对应的汇编语言程序用GCC 编译程序流程<6-ansi 只支持ANSI 标准的 C 语法。

这一选项将禁止GNU C 的某些特色,例如asm 或typeof 关键词-c 只编译并生成目标文件-E 只运行C 预编译器-g 生成调试信息。

linux arm的编译命令摘要:1.Linux ARM 编译命令概述2.Linux ARM 编译器的安装3.Linux ARM 编译命令的使用4.编译命令的实例正文:1.Linux ARM 编译命令概述Linux ARM 编译命令是指在Linux 系统下,针对ARM 架构处理器进行编译的命令。

ARM 架构处理器广泛应用于嵌入式系统、移动设备等,因此在Linux 系统中进行ARM 编译是非常常见的任务。

2.Linux ARM 编译器的安装要在Linux 系统中使用ARM 编译器,首先需要安装相应的编译器。

一般情况下,我们可以通过以下命令来安装:```bashsudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabi```其中,`gcc`是GNU 编译器集合,`arm-linux-gnueabi`表示针对ARM 架构的Linux 系统。

安装完成后,您可以在终端中输入`gcc -v`来查看编译器的版本信息。

3.Linux ARM 编译命令的使用安装好编译器后,您可以开始编写源代码文件,例如`test.c`。

编写完成后,通过以下命令编译:```bashgcc -o test test.c```其中,`-o`选项用于指定编译后输出文件的名称,`test`是源代码文件名,`test.c`是源代码文件的扩展名。

编译成功后,您可以在当前目录下找到名为`test`的可执行文件。

4.编译命令的实例下面是一个具体的实例,展示如何使用Linux ARM 编译器编译一个简单的C 语言程序。

假设您有一个名为`hello.c`的源代码文件,内容如下:```c#include <stdio.h>int main() {printf("Hello, ARM!");return 0;}```要编译这个程序,您可以使用以下命令:```bashgcc -o hello hello.c```编译成功后,您将在当前目录下找到一个名为`hello`的可执行文件。

关于ARM的内核架构介绍ARM(Advanced RISC Machines)是一种基于精简指令集(RISC)架构的处理器,广泛应用于嵌入式系统和移动设备。

ARM处理器具有低功耗、高性能和灵活性等特点,因此成为了电子设备领域中最受欢迎的处理器架构之一、本文将重点介绍ARM内核架构及其特点。

ARM内核架构在ARM处理器中起决定性作用,它包含了处理器的主要功能和组件,决定了处理器的性能、能耗和功能。

ARM内核架构包括多种不同的系列,每个系列针对不同应用采用不同的设计方式。

常见的ARM内核包括ARM7、ARM9、ARM Cortex-A系列和Cortex-M系列。

ARM7系列内核是较早期的ARM内核,主要用于低端和中端嵌入式系统。

ARM7内核采用了三级流水线架构,能实现更高的频率,提供了较低的延迟。

此外,ARM7系列采用了Thumb指令集,通过指令长度缩短可以减少存储和传输开销,提高系统性能。

ARM9系列内核相比于ARM7系列,提供了更高的性能和功能。

ARM9内核增加了补充指令集(Jazelle),可以在处理器上执行由Java虚拟机编译的Java字节码,提供了更好的Java应用支持。

ARM9内核还引入了专用的访问控制单元(MMU),使得处理器可以支持虚拟内存管理和操作系统。

Cortex-A系列内核是ARM处理器中最强大的内核,用于高端嵌入式系统和移动设备。

Cortex-A系列采用了超标量乱序执行架构,具有多发射、乱序执行和预测执行等特性,能够充分利用处理器资源,提供出色的性能和能效。

Cortex-A系列还支持大容量的高速缓存和先进的分支预测技术,提高了命中率和指令执行效率。

Cortex-M系列内核是专门为微控制器(MCU)设计的内核,采用了精简的微控制器架构。

Cortex-M系列具有低功耗和低成本的特点,适用于要求较低功耗和实时性能的应用。

Cortex-M系列将处理器核、内存管理单元和外设控制器集成在一个芯片上,具有较小的面积和较低的成本。

linux arm移植命令1. 什么是ARMARM(Advanced RISC Machine)是一种基于RISC(Reduced Instruction Set Computer)架构的处理器设计,常被用于嵌入式系统领域。

由于其低功耗、高性能和成本效益等优势,ARM架构广泛应用于移动设备、物联网和家庭娱乐等领域。

2. 为什么需要ARM移植移植指的是将某个操作系统或软件移植到不同的硬件平台上。

ARM移植即将Linux操作系统移植到ARM架构的处理器上。

由于ARM处理器与传统的x86处理器架构有所不同,因此需要对Linux进行移植以在ARM设备上运行。

3. ARM移植命令步骤ARM移植涉及多个步骤,以下是常见的移植命令及其说明:## 3.1. 配置内核源码### 3.1.1. make menuconfig执行`make menuconfig`命令可进入内核配置界面,通过界面可进行内核配置,包括硬件支持、设备驱动等。

### 3.1.2. make oldconfig执行`make oldconfig`命令可根据当前配置文件生成一个新的配置文件,用于更新配置文件中的新选项。

## 3.2. 编译内核执行`make`命令即可进行内核的编译,编译过程可能会持续一段时间。

## 3.3. 生成根文件系统根文件系统是指Linux运行时所需要的文件及目录结构。

可以通过`buildroot`等工具生成根文件系统。

## 3.4. 烧录内核及根文件系统编译完成后,将生成的内核镜像和根文件系统烧录到ARM设备的存储介质中,例如SD卡或eMMC存储器。

## 3.5. 启动ARM设备将存储介质插入到ARM设备中,通过开发板或串口终端连接到设备,随后可以启动ARM设备并进入Linux操作系统。

4. ARM移植的挑战和注意事项ARM移植相对复杂且涉及多方面的技术,以下是一些挑战和注意事项:- 硬件驱动:需要确保所选的硬件能与Linux内核进行良好的兼容性,并确保相关的设备驱动可用。

linux内核原理Linux内核是一种开源的操作系统内核,它是操作系统最底层的部分,负责管理计算机的各种硬件资源并提供给其他软件运行所需的服务。

本文将介绍Linux内核的原理,包括其架构、进程管理、内存管理和文件系统等方面。

Linux内核的架构是以模块化的方式设计的,主要由核心模块、设备驱动程序、文件系统和网络协议栈等组成。

核心模块是内核的主要部分,负责处理系统调用、进程管理和内存管理等功能。

设备驱动程序用于管理和控制计算机的硬件设备,文件系统用于管理计算机上的文件和目录,而网络协议栈则是负责处理网络通信的部分。

进程管理是Linux内核的核心功能之一、进程是指在运行中的程序,Linux内核通过进程管理功能来创建、调度和终止进程。

每个进程都有自己的进程控制块(PCB),内核利用PCB保存进程的状态信息,包括进程的代码、数据、堆栈和打开的文件等。

内存管理是Linux内核的另一个重要功能。

内核通过内存管理功能来为进程分配和管理内存。

Linux内核使用虚拟内存技术,将物理内存分成固定大小的页,并为每个进程分配虚拟地址空间。

内核通过页表来管理虚拟地址空间和物理内存之间的映射关系,以实现进程之间的隔离和保护。

文件系统是Linux内核的一个重要组成部分。

Linux内核支持多种文件系统,包括常见的ext4、NTFS和FAT等。

文件系统管理计算机上的文件和目录,通过文件系统接口提供对文件的读写和操作。

Linux内核利用文件描述符来标识打开的文件,并通过虚拟文件系统层将文件系统的具体实现与应用程序解耦。

除了上述功能,Linux内核还负责处理中断和系统调用等事件。

中断是计算机硬件的一种机制,用于通知内核有特定的事件发生,如硬件故障或外部设备的输入。

内核通过注册中断处理程序来响应中断事件,并进行相应的处理。

系统调用是应用程序与内核之间的接口,应用程序可以通过系统调用请求内核执行特定的操作。

总结来说,Linux内核是一种开源的操作系统内核,负责管理计算机的各种硬件资源并提供给其他软件运行所需的服务。

基于ARM的嵌入式linux内核的裁剪与移植前言嵌入式系统一直是计算机行业中的领域之一。

在许多应用程序中,嵌入式系统越来越流行。

嵌入式系统通常使用嵌入式芯片,如ARM芯片,并且它们通常运行Linux内核。

Linux内核是一个开放源代码的操作系统内核。

在嵌入式领域,Linux 内核可以被用于实现各种应用程序。

本文将重点介绍如何基于ARM平台的嵌入式Linux内核进行裁剪和移植。

ARM平台ARM处理器是一种RISC(Reduced Instruction Set Computer)处理器。

这种类型的处理器可用于嵌入式系统开发,因为它具有较低的功耗和高效的性能。

ARM处理器有许多版本,其中包括ARMv6和ARMv7。

ARMv6通常用于嵌入式系统,而ARMv7则用于智能手机和平板电脑等高端设备。

Linux内核的裁剪在嵌入式系统中,Linux内核需要进行裁剪,以适应嵌入式设备的需求。

与桌面计算机相比,嵌入式系统拥有更少的资源,包括RAM、闪存和存储空间。

因此,在将Linux内核移植到嵌入式系统之前,必须将内核进行裁剪。

在裁剪内核之前,您必须确定哪些内核模块是必需的。

一些模块可以从内核中移除,以减少内核的大小。

通常,将不必要的模块和其他功能从内核中移除可以使内核变得更小并具有更好的性能。

另外,裁剪内核时应确保其他组件与内核兼容。

例如,在新内核中可能需要更改驱动程序或实用程序以适应修改后的内核。

裁剪内核可能是一项比较困难的工作,需要深刻了解Linux内核的各个方面,以确保正确地裁剪内核。

移植Linux内核到ARM移植内核是将Linux内核适应新硬件的过程。

在开始移植内核之前,您必须了解嵌入式设备的硬件架构以及所需的内核组件。

移植Linux内核到ARM可以分为以下步骤:1.选择合适的ARM平台和处理器并确定所需的内核选项。

2.下载最新的内核源代码。

3.配置内核选项,并使其适应新硬件。

4.使用交叉编译器编译内核。

ARMlinux的中断处理过程(转)⼀、前⾔本⽂主要以ARM体系结构下的中断处理为例,讲述整个中断处理过程中的硬件⾏为和软件动作。

具体整个处理过程分成三个步骤来描述:1、第⼆章描述了中断处理的准备过程2、第三章描述了当发⽣中的时候,ARM硬件的⾏为3、第四章描述了ARM的中断进⼊过程4、第五章描述了ARM的中断退出过程本⽂涉及的代码来⾃3.14内核。

另外,本⽂注意描述ARM指令集的内容,有些source code为了简短⼀些,删除了THUMB相关的代码,除此之外,有些debug相关的内容也会删除。

⼆、中断处理的准备过程1、中断模式的stack准备ARM处理器有多种process mode,例如user mode(⽤户空间的AP所处于的模式)、supervisor mode(即SVC mode,⼤部分的内核态代码都处于这种mode)、IRQ mode(发⽣中断后,处理器会切⼊到该mode)等。

对于 kernel,其中断处理处理过程中,ARM 处理器⼤部分都是处于SVC mode。

但是,实际上产⽣中断的时候,ARM处理器实际上是进⼊IRQ mode,因此在进⼊真正的IRQ异常处理之前会有⼀⼩段IRQ mode的操作,之后会进⼊SVC mode进⾏真正的IRQ异常处理。

由于IRQ mode只是⼀个过度,因此IRQ mode的栈很⼩,只有12个字节,具体如下:struct stack {u32 irq[3];u32 abt[3];u32 und[3];} ____cacheline_aligned;static struct stack stacks[NR_CPUS];除了irq mode,linux kernel在处理abt mode(当发⽣data abort exception或者prefetch abort exception的时候进⼊的模式)和und mode(处理器遇到⼀个未定义的指令的时候进⼊的异常模式)的时候也是采⽤了相同的策略。