第4章原子吸收光谱法

- 格式:pdf

- 大小:13.72 MB

- 文档页数:42

第四章、原子吸收光谱分析法1 选择题1-1 原子吸收光谱是 ( A)A. 基态原子吸收特征辐射后跃迁到激发态所产生的B. 基态原子吸收了特征辐射跃迁到激发态后又回到基态时所产生的C. 分子的电子吸收特征辐射后跃迁到激发态所产生的D. 分子的振动、转动能级跃迁时对光的选择吸收产生的1-2 原子发射光谱与原子吸收光谱产生的共同点在于.( D)A. 基态原子对共振线的吸收B. 激发态原子产生的辐射C. 辐射能使气态原子内层电子产生跃迁D. 辐射能使气态原子外层电子产生跃迁1-3 在原子吸收分光光度计中,目前常用的光源是 ( C)A. 火焰B. 氙灯C. 空心阴极灯D. 交流电弧1-4 空心阴极灯内充的气体是 ( D )A. 大量的空气B. 少量的空气C. 大量的氖或氩等惰性气体D. 少量的氖或氩等惰性气体1-5 空心阴极灯的主要操作参数是 ( C )A. 内充气体的压力B. 阴极温度C. 灯电流D. 灯电压1-6 在原子吸收光谱中,用峰值吸收代替积分吸收的条件是( B )A 发射线半宽度比吸收线的半宽度小B 发射线半宽度比吸收线的半宽度小,且中心频率相同C 发射线半宽度比吸收线的半宽度大,且中心频率相同D 发射线频率和吸收线的频率相同1-6. 原子吸收测定时,调节燃烧器高度的目的是 ( D ) (A) 控制燃烧速度 (B) 增加燃气和助燃气预混时间(C) 提高试样雾化效率 (D) 选择合适的吸收区域1-7 原子吸收光谱分析过程中,被测元素的相对原子质量愈小,温度愈高,则谱线的热变宽将是 ( A )(A) 愈严重 (B) 愈不严重 (C) 基本不变 (D) 不变1-8在原子吸收分析中, 采用标准加入法可以消除 ( A )(A)基体效应的影响 (B)光谱背景的影响 (C)其它谱线的干扰 (D) 电离效应1-9为了消除火焰原子化器中待测元素的发射光谱干扰应采用下列哪种措施( B )(A) 直流放大 (B) 交流放大 (C) 扣除背景 (D) 减小灯电流1-10与火焰原子吸收法相比, 无火焰原子吸收法的重要优点为 ( B )(A)谱线干扰小 (B)试样用量少 (C)背景干扰小 (D)重现性好2 填空题2-1 使电子从基态跃迁到第一激发态所产生的吸收线,称为共振(吸收)线。

第四章原子吸收光谱法测定条件的选择1.空心阴极灯测量条件的选择1.1 吸收线选择为获得较高的灵敏度、稳定性、宽的线性范围和无干扰测定 , 须选择合适的吸收线。

选择谱线的一般原则:a)灵敏度一般选择最灵敏的共振吸收线, 测定高含量元素时 , 可选用次灵敏线。

例如在测定高浓度钠时,不选择最灵敏线(589.0nm),而选择次灵敏线(330.2 nm)。

具体可参考Z-5000分析软件中提供各元素的谱线信息。

b)干扰谱线干扰当分析线附近有其他非吸收线存在时 , 将使灵敏度降低和工作曲线弯曲 , 应当尽量避免干扰。

例如 ,Ni230.Om 附近有 Ni231.98nm 、 Ni232.14 nm 、 Ni231.6nm 非吸收线干扰,因此,可选择灵敏度稍低的吸收线(341.48 nm)作为分析线。

而测定铷时,为了消除钾、钠的电离干扰,可用798.4nm代替780.0nm。

c)仪器条件大多数原子吸收分光光度计的波长范围是190 900 nm,并且一般采用光电倍增管作为检测器,它在紫外区和可见区具有较高的灵敏度.因此,对于那些共振线在这些区域附近或以外的元素,常选用次灵敏线作为分析波长。

例如测定铅时,为了克服短波区域的背景吸收和吸收和噪声,一般不使用217.0nm灵敏线而用283.3nm谱线。

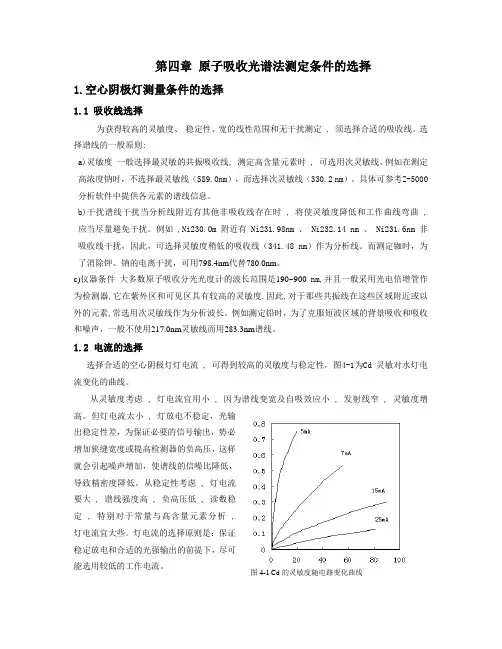

1.2 电流的选择选择合适的空心阴极灯灯电流 , 可得到较高的灵敏度与稳定性,图4-1为Cd 灵敏对水灯电流变化的曲线。

从灵敏度考虑 , 灯电流宜用小 , 因为谱线变宽及自吸效应小 , 发射线窄 , 灵敏度增高。

但灯电流太小 , 灯放电不稳定,光输出稳定性差,为保证必要的信号输出,势必增加狭缝宽度或提高检测器的负高压,这样就会引起噪声增加,使谱线的信噪比降低,导致精密度降低。

从稳定性考虑 , 灯电流要大 , 谱线强度高 , 负高压低 , 读数稳定 , 特别对于常量与高含量元素分析 ,灯电流宜大些。

灯电流的选择原则是:保证稳定放电和合适的光强输出的前提下,尽可能选用较低的工作电流。

第四章 原子吸收光谱法习题答案1.原子吸收光谱分析的基本原理是什么?简要说明原子吸收光谱定量分析基本关系的应用条件。

原子吸收是基态原子受激吸收跃迁的过程,当有辐射通过自由原子蒸气,且入射辐射的频率等于原子中外层电子由基态跃迁到较高能态所需能量的辐射时,原子就产生共振吸收。

原子吸收分光光度法就是根据物质产生的原子蒸气对特定波长光的吸收作用来进行定量分析的。

当光源发射的某一特征波长的辐射通过原子蒸气时,被原子中的外层电子选择性吸收,透过原子蒸气的入射辐射强度减弱,其减弱程度与蒸气中该元素的基态原子浓度成正比。

当实验条件一定时,蒸气中的原子浓度与试样中该元素的含量(浓度)成正比。

因此,入射辐射减弱的程度与试样中该元素的含量(浓度)成正比。

入射辐射减弱的程度用吸光度表示。

所以,A=KC (A是吸光度,K为常数)。

基本应用条件为,采用锐线光源(发射线半宽度远小于吸收线半宽度的光源,并且发射线与吸收线的中心频率一致)。

2.简述原子吸收分光光度计的组成及各部件作用。

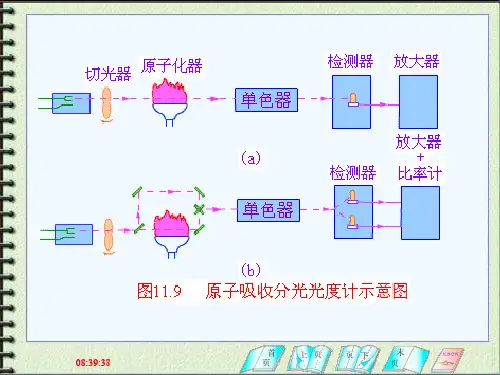

原子吸收分光光度计一般由四大部分组成,即光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、分光系统和检测系统。

光源的作用是发射被测元素的特征共振辐射。

在原子吸收光谱中采用空心阴极灯作为锐线光源。

原子化器的作用是使各种形式的试样解离出基态原子,并使其进入光源的辐射光程。

常用的原子化器有火焰原子化器和无火焰原子化器。

分光系统由入射狭缝、出射狭缝、反射镜和色散元件组成,其作用是把复合光分解为单色光,即起分光作用。

检测系统的作用是将经过原子蒸汽吸收和单色器分光后的微弱光信号转换为电信。

常用检测方法有摄谱法和光电法。

摄谱法是用感光板记录光谱信号,光电法是用光电倍增管等光电子元件检测光谱信号。

3. 什么叫锐线光源?在AAS分析中为什么要采用锐线光源?能发射出谱线强度大、宽度窄而又稳定的辐射源叫锐线光源。

在原子吸收光谱(AAS)分析中,为了进行定量分析,需要对吸收轮廓线下所包围的面积(即积分吸收)进行测定,这就需要分辨率高达50万的单色器,该苛刻的条件一般是难以达到的。

第四章原子吸收光谱法与原子荧光光谱法4-1 . Mg原子的核外层电子31S0→31P1跃迁时吸收共振线的波长为285.21nm,计算在2500K 时其激发态和基态原子数之比.解:Mg原子的电子跃迁由31S0→31P1 ,则g i/g0=3跃迁时共振吸收波长λ=285.21nmΔEi=h×c/λ=(6.63×10-34)×(3×108)÷(285.31×10-9)=6.97×10-19J激发态和基态原子数之比:Ni/N0=(g i/g0)×e-ΔEi/kT其中:g i/g0=3ΔEi/kT=-6.97×10-19÷〔1.38×10-23×2500〕代入上式得:Ni/N0=5.0×10-94-2 .子吸收分光光度计单色器的倒线色散率为1.6nm/mm,欲测定Si251.61nm的吸收值,为了消除多重线Si251.43nm和Si251.92nm的干扰,应采取什么措施?答:因为: S1 =W1/D= (251.61-251.43)/1.6= 0.11mmS2 =W2/D=(251.92-251.61)/1.6=0.19mmS1<S2所以应采用0.11mm的狭缝.4-3 .原子吸收光谱产生原理,并比较与原子发射光谱有何不同。

答:原子吸收光谱的产生:处于基态原子核外层电子,如果外界所提供特定能量(E)的光辐射恰好等于核外层电子基态与某一激发态(i)之间的能量差(ΔEi)时,核外层电子将吸收特征能量的光辐射有基态跃迁到相应激发态,从而产生原子吸收光谱。

原子吸收光谱与原子发射光谱的不同在于:原子吸收光谱是处于基态原子核外层电子吸收特定的能量,而原子发射光谱是基态原子通过电、热或光致激光等激光光源作用获得能量;原子吸收光谱是电子从基态跃迁至激发态时所吸收的谱线,而原子发射光谱是电子从基态激发到激发态,再由激发态向基态跃迁所发射的谱线。

第4章原子吸收光谱法4.1 内容提要4.1.1 基本概念原子吸收光谱法──基于待测元素的基态原子在蒸气状态对原子共振辐射的吸收程度来确定物质含量的分析方法。

自然宽度──没有外界影响时,谱线仍有一定的宽度,称为自然宽度。

多普勒(Doppler)变宽──又称热变宽,是由于原子不规则的热运动引起的变宽,通常在原子吸收光谱法测量条件下,多普勒变宽是影响原子吸收光谱线宽度的主要因素之一。

压力变宽──由于原子吸收区气体原子之间相互碰撞导致的谱线变宽。

根据碰撞的原子不同又分为:洛伦兹(Lorentz)变宽和赫尔兹马克(Holtsmark)变宽。

洛伦兹变宽──是指待测元素原子与其它种粒子碰撞引起的变宽,它随原子区内气体压力增大和温度升高而增大。

赫尔兹马克变宽──是指待测元素原子之间相互碰撞而引起的变宽,也称共振变宽,只有在待测元素的浓度高时才起作用。

积分吸收──在吸收线轮廓内,吸收系数的积分称为积分吸收系数,简称积分吸收,它表示吸收的全部能量。

积分吸收与原子蒸气中吸收辐射的原子数成正比。

峰值吸收──吸收线中心波长处的吸收系数为峰值吸收系数,简称峰值吸收。

在温度不太高的火焰条件下,峰值吸收系数与火焰中待测元素的原子浓度成正比。

锐线光源──是发射线半宽度大大小于吸收线半宽度的光源,如空心阴极灯。

化学计量焰──由于燃气与助燃气之比与化学反应计量关系相近,又称其为中性焰。

这类火焰温度高、稳定、干扰小、背景低,适合于许多元素的测定。

富燃焰──指燃气大于化学计量焰的火焰。

其特点是燃烧不完全,温度略低于化学计量焰,具有还原性,适合于易形成难解离氧化物的元素测定,但它的干扰较多,背景高。

贫燃焰──指助燃气大于化学计量焰的火焰。

它的温度较低,有较强的氧化性,有利于测定易解离、易电离的元素,如碱金属。

特征浓度──在火焰原子吸收中常用特征浓度c c 来表示分析灵敏度。

所谓特征浓度即为能产生1%吸收(即吸光度值为0.0044)信号时所对应的待测元素的浓度(单位为μg·mL -1/1%)。

原子吸收光谱法原子吸收光谱,又称原子分光光度法,是基于待测元素的基态原子蒸汽对其特征谱线的吸收,由特征谱线的特征性和谱线被减弱的程度对待测元素进行定性定量分析的一种仪器分析的方法。

分析过程:用(锐线光源)同种原子发射的特征辐射照射试样溶液被雾化和原子化的原子蒸气层,测量(特征辐射)透过的光强或吸光度,根据吸光度对浓度的关系计算试样中被测元素的含量。

原子吸收分光光度计,物质产生原子蒸气对特定谱线的吸收作用进行定量分析的装置。

一、基本原理原子吸收光谱法 (AAS)是利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射,使原子中外层的电子从基态跃迁到激发态的现象而建立的。

由于各种原子中电子的能级不同,将有选择性地共振吸收一定波长的辐射光,这个共振吸收波长恰好等于该原子受激发后发射光谱的波长。

当光源发射的某一特征波长的光通过原子蒸气时,即入射辐射的频率等于原子中的电子由基态跃迁到较高能态(一般情况下都是第一激发态)所需要的能量频率时,原子中的外层电子将选择性地吸收其同种元素所发射的特征谱线,使入射光减弱。

特征谱线因吸收而减弱的程度称吸光度A,在线性范围内与被测元素的含量成正比:A=KC式中K为常数;C为试样浓度;K包含了所有的常数。

此式就是原子吸收光谱法进行定量分析的理论基础由于原子能级是量子化的,因此,在所有的情况下,原子对辐射的吸收都是有选择性的。

由于各元素的原子结构和外层电子的排布不同,元素从基态跃迁至第一激发态时吸收的能量不同,因而各元素的共振吸收线具有不同的特征。

由此可作为元素定性的依据,而吸收辐射的强度可作为定量的依据。

AAS现已成为无机元素定量分析应用最广泛的一种分析方法。

该法主要适用样品中微量及痕量组分分析。

二、谱线轮廓原子吸收光谱线并不是严格几何意义上的线,而是占据着有限的相当窄的频率或波长范围,即有一定的宽度。

原子吸收光谱的轮廓以原子吸收谱线的中心波长和半宽度来表征。

中心波长由原子能级决定。

半宽度是指在中心波长的地方,极大吸收系数一半处,吸收光谱线轮廓上两点之间的频率差或波长差。

.判断题1. 原子吸收光谱是由气态物质中基态原子的内层电子跃迁产生的。

(X )2. 实现峰值吸收的条件之一是:发射线的中心频率与吸收线的中心频率一致。

(V )3. 原子光谱理论上应是线光谱,原子吸收峰具有一定宽度的原因主要是由于光栅的分光能力不够所致。

(X )4. 原子吸收线的变宽主要是由于自然变宽所导致的。

(X )5. 在原子吸收光谱分析中,发射线的中心频率与吸收线的中心频率一致,故原子吸收分光光度计中不需要分光系统。

(X )6. 空心阴极灯能够发射待测元素特征谱线的原因是由于其阴极元素与待测元素相同。

( V )7. 火焰原子化器的作用是将离子态原子转变成原子态,原子由基态到激发态的跃迁只能通过光辐射发生。

(X )8. 根据波尔兹曼分布定律进行计算的结果表明,原子化过程时,所有激发能级上的原子数之和相对于基态原子总数来说很少。

(V )9. 石墨炉原子化法比火焰原子化法的原子化程度高,所以试样用量少。

(V )10. 原子化温度越高,激发态原子数越多,故原子化温度不能超过2000K。

(X )11. 一般来说,背景吸收使吸光度增加而产生正误差。

(V )12. 在原子吸收分光光度分析中,如果待测元素与共存物质生成难挥发性的化合物,则会产生负误差。

(V )13. 火焰原子化法比石墨炉原子化法的检出限低但误差大。

(X )14. 压力变宽不引起中心频率偏移,温度变宽引起中心频率偏移。

(X )15. 贫燃火焰也称氧化焰,即助燃气过量。

过量助燃气带走火焰中的热量,使火焰温度降低,适用于易电离的碱金属元素的测定。

(V )16. 当气态原子受到强的特征辐射时,由基态跃迁到激发态,约在10-8s 后,再由激发态跃迁到基态,辐射出与吸收光波长相同或不同的荧光。

(V )17. 激发光源停止后,荧光能够持续发射一段时间。

(X )18. 当产生的荧光与激发光的波长不相同时,产生非共振荧光,即跃迁前后的能级发生了变化。

(V )19.原子荧光分析与原子发射光谱分析的基本原理和仪器结构都较为接近。