曾氏家谱

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

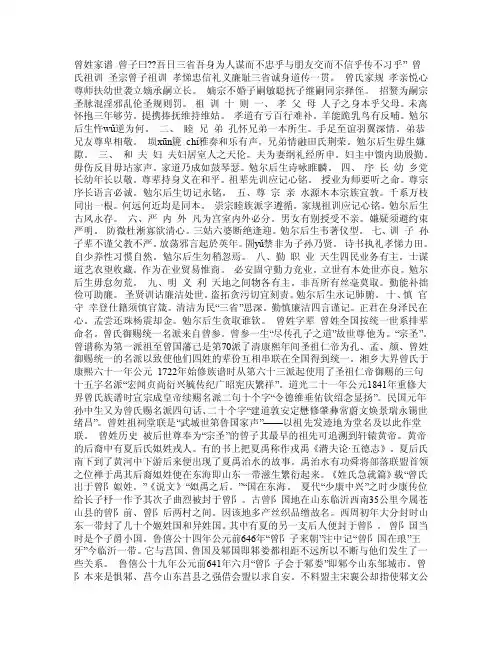

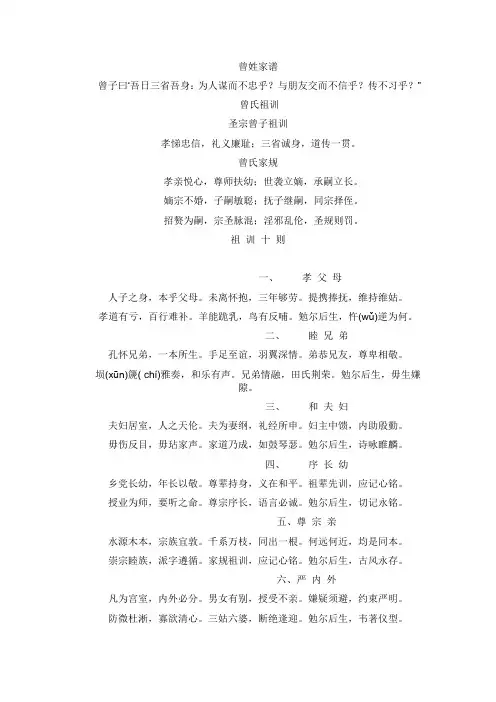

曾姓家谱曾子曰??吾日三省吾身为人谋而不忠乎与朋友交而不信乎传不习乎” 曾氏祖训圣宗曾子祖训孝悌忠信礼义廉耻三省诚身道传一贯。

曾氏家规孝亲悦心尊师扶幼世袭立嫡承嗣立长。

嫡宗不婚子嗣敏聪抚子继嗣同宗择侄。

招赘为嗣宗圣脉混淫邪乱伦圣规则罚。

祖训十则一、孝父母人子之身本乎父母。

未离怀抱三年够劳。

提携捧抚维持维姑。

孝道有亏百行难补。

羊能跪乳鸟有反哺。

勉尔后生忤wǔ逆为何。

二、睦兄弟孔怀兄弟一本所生。

手足至谊羽翼深情。

弟恭兄友尊卑相敬。

埙xūn篪chí雅奏和乐有声。

兄弟情融田氏荆荣。

勉尔后生毋生嫌隙。

三、和夫妇夫妇居室人之天伦。

夫为妻纲礼经所申。

妇主中馈内助殷勤。

毋伤反目毋玷家声。

家道乃成如鼓琴瑟。

勉尔后生诗咏睢麟。

四、序长幼乡党长幼年长以敬。

尊辈持身义在和平。

祖辈先训应记心铭。

授业为师要听之命。

尊宗序长语言必诚。

勉尔后生切记永铭。

五、尊宗亲水源木本宗族宜敦。

千系万枝同出一根。

何远何近均是同本。

崇宗睦族派字遵循。

家规祖训应记心铭。

勉尔后生古风永存。

六、严内外凡为宫室内外必分。

男女有别授受不亲。

嫌疑须避约束严明。

防微杜淅寡欲清心。

三姑六婆断绝逢迎。

勉尔后生韦著仪型。

七、训子孙子辈不谨父教不严。

放荡邪言起於英年。

圄yǔ禁非为子孙乃贤。

诗书执礼孝悌力田。

自少养性习惯自然。

勉尔后生勿稍忽焉。

八、勤职业天生四民业务有主。

士谋道艺农望收藏。

作为在业贸易惟商。

必安固守勤力竞业。

立世有本处世亦良。

勉尔后生毋怠勿荒。

九、明义利天地之间物各有主。

非吾所有丝毫莫取。

勤能补拙俭可助廉。

圣贤训诂廉洁处世。

盗拓贪污切宜刻责。

勉尔后生永记肺腑。

十、慎官守幸登仕籍须慎官箴。

清洁为民“三省”思深。

勤慎廉洁四言谨记。

正君在身泽民在心。

孟尝还珠杨震却金。

勉尔后生贪取谁钦。

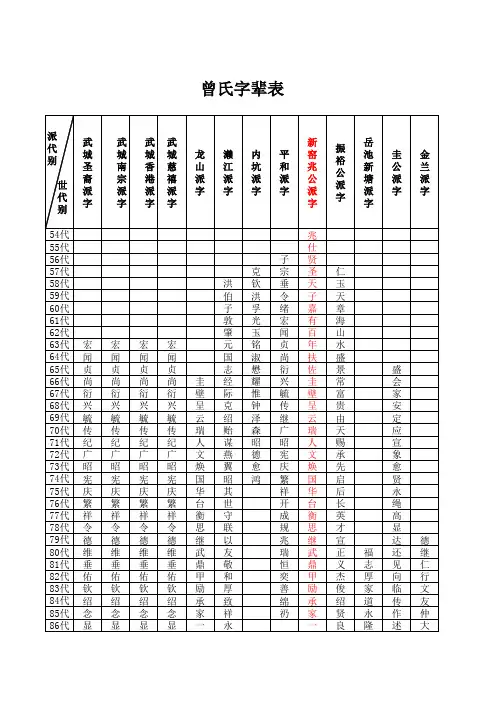

曾姓字辈曾姓全国按统一世系排辈命名。

曾氏御赐统一名派来自曾参。

曾参一生“尽传孔子之道”故世尊他为。

“宗圣”。

曾谱称为第一派祖至曾国藩已是第70派了清康熙年间圣祖仁帝为孔、孟、颜、曾姓御赐统一的名派以致使他们四姓的辈份互相串联在全国得到统一。

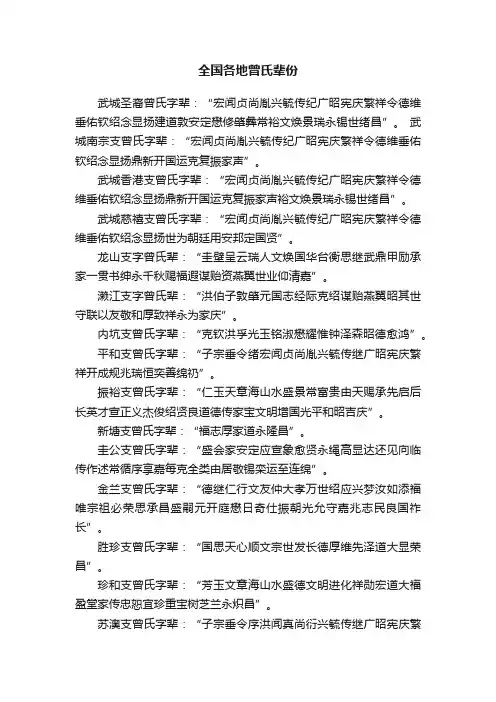

全国各地曾氏辈份武城圣裔曾氏字辈:“宏闻贞尚胤兴毓传纪广昭宪庆繁祥令德维垂佑钦绍念显扬建道敦安定懋修肇彝常裕文焕景瑞永锡世绪昌”。

武城南宗支曾氏字辈:“宏闻贞尚胤兴毓传纪广昭宪庆繁祥令德维垂佑钦绍念显扬鼎新开国运克复振家声”。

武城香港支曾氏字辈:“宏闻贞尚胤兴毓传纪广昭宪庆繁祥令德维垂佑钦绍念显扬鼎新开国运克复振家声裕文焕景瑞永锡世绪昌”。

武城慈禧支曾氏字辈:“宏闻贞尚胤兴毓传纪广昭宪庆繁祥令德维垂佑钦绍念显扬世为朝廷用安邦定国贤”。

龙山支字曾氏辈:“圭壁呈云瑞人文焕国华台衡思继武鼎甲励承家一贯书绅永千秋赐福遐谋贻资燕翼世业仰清嘉”。

濑江支字曾氏辈:“洪伯子敦肇元国志经际克绍谋贻燕翼昭其世守联以友敬和厚致祥永为家庆”。

内坑支曾氏字辈:“克钦洪孚光玉铭淑懋耀惟钟泽森昭德愈鸿”。

平和支曾氏字辈:“子宗垂令绪宏闻贞尚胤兴毓传继广昭宪庆繁祥开成规兆瑞恒奕善绵礽”。

振裕支曾氏字辈:“仁玉天章海山水盛景常富贵由天赐承先启后长英才宣正义杰俊绍贤良道德传家宝文明增国光平和昭吉庆”。

新塘支曾氏字辈:“福志厚家道永隆昌”。

圭公支曾氏字辈:“盛会家安定应宣象愈贤永绳高显达还见向临传作述常循序享嘉每克全类由居敬锡栾运至连绵”。

金兰支曾氏字辈:“德继仁行文友仲大孝万世绍应兴梦汝如添福唯宗祖必荣思承昌盛嗣元开庭懋日奇仕振朝光允守嘉兆志民良国祚长”。

胜珍支曾氏字辈:“国思天心顺文宗世发长德厚维先泽道大显荣昌”。

珍和支曾氏字辈:“芳玉文章海山水盛德文明进化祥勋宏道大福盈堂家传忠恕宜珍重宝树芝兰永炽昌”。

苏澳支曾氏字辈:“子宗垂令序洪闻真尚衍兴毓传继广昭宪庆繁祥开成规兆瑞恒奕善锦仍”。

略公支曾氏字辈:“祖德培麟趾宗功兆凤鸣英华逢盛世友彩肇林明”。

成淡支曾氏字辈:“心维士君子汝乃尊经文成国家学院风声道德存”。

四川成都曾氏字辈:“国正天星顺家和万代兴修身锦世泽养志庆常丞忠恕心源守明新学术承诗书门第显勤俭古今纯宗圣流徽远武城衍派升悦亲资继述道脉识薰蒸笃族昭雍睦敦伦启瑞征人文长蔚起富贵用飞腾”。

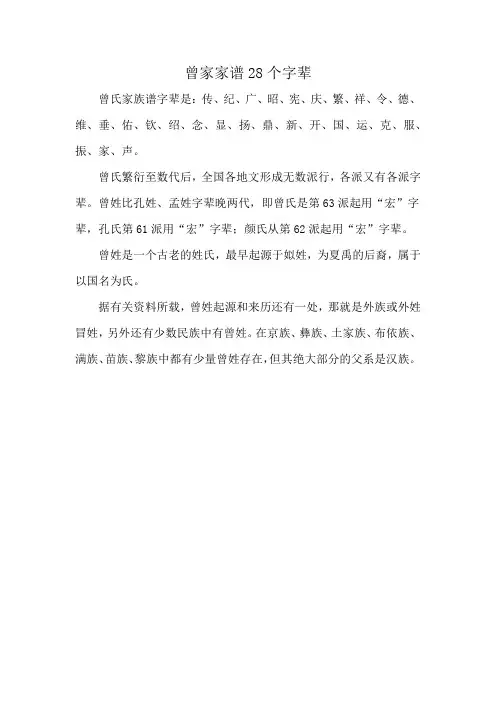

曾家家谱28个字辈

曾氏家族谱字辈是:传、纪、广、昭、宪、庆、繁、祥、令、德、维、垂、佑、钦、绍、念、显、扬、鼎、新、开、国、运、克、服、振、家、声。

曾氏繁衍至数代后,全国各地文形成无数派行,各派又有各派字辈。

曾姓比孔姓、孟姓字辈晚两代,即曾氏是第63派起用“宏”字辈,孔氏第61派用“宏”字辈;颜氏从第62派起用“宏”字辈。

曾姓是一个古老的姓氏,最早起源于姒姓,为夏禹的后裔,属于以国名为氏。

据有关资料所载,曾姓起源和来历还有一处,那就是外族或外姓冒姓,另外还有少数民族中有曾姓。

在京族、彝族、土家族、布依族、满族、苗族、黎族中都有少量曾姓存在,但其绝大部分的父系是汉族。

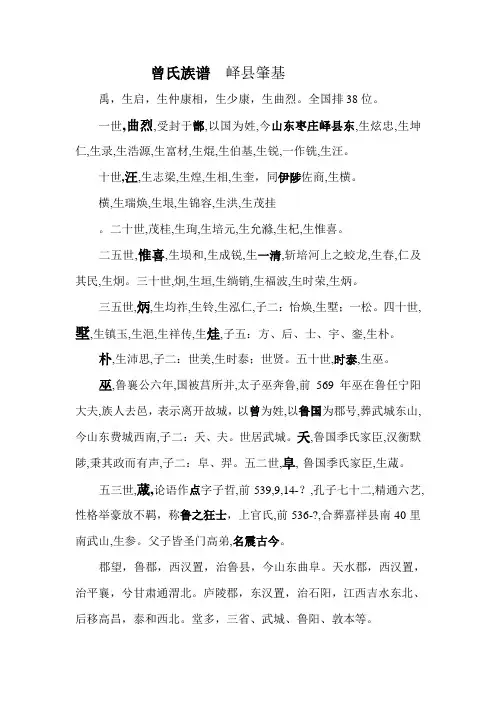

曾氏族谱峄县肇基禹,生启,生仲康相,生少康,生曲烈。

全国排38位。

一世,曲烈,受封于鄫,以国为姓,今山东枣庄峄县东,生炫忠,生坤仁,生录,生浩源,生富材,生焜,生伯基,生锐,一作铣,生汪。

十世,汪,生志梁,生煌,生相,生奎,同伊陟佐商,生横。

横,生瑞焕,生垠,生锦容,生洪,生茂挂。

二十世,茂桂,生珣,生培元,生允滌,生杞,生惟喜。

二五世,惟喜,生埙和,生成锐,生一清,斩培河上之蛟龙,生春,仁及其民,生炯。

三十世,炯,生垣,生绱销,生福波,生时荣,生炳。

三五世,炳,生均祚,生铃,生泓仁,子二:怡焕,生墅;一松。

四十世,墅,生镇玉,生浥,生祥传,生烓,子五:方、后、士、宇、銮,生朴。

朴,生沛思,子二:世美,生时泰;世贤。

五十世,时泰,生巫。

巫,鲁襄公六年,国被莒所并,太子巫奔鲁,前569年巫在鲁任宁阳大夫,族人去邑,表示离开故城,以曾为姓,以鲁国为郡号,葬武城东山,今山东费城西南,子二:夭、夫。

世居武城。

夭,鲁国季氏家臣,汉衡默陟,秉其政而有声,子二:阜、羿。

五二世,阜,鲁国季氏家臣,生蒧。

五三世,蒧,论语作点字子哲,前539,9,14-?,孔子七十二,精通六艺,性格举豪放不羁,称鲁之狂士,上官氏,前536-?,合葬嘉祥县南40里南武山,生参。

父子皆圣门高弟,名震古今。

郡望,鲁郡,西汉置,治鲁县,今山东曲阜。

天水郡,西汉置,治平襄,兮甘肃通渭北。

庐陵郡,东汉置,治石阳,江西吉水东北、后移高昌,泰和西北。

堂多,三省、武城、鲁阳、敦本等。

一世,参字子與,前505,10,12-前436,7,7。

年十六拜孔子为师,传述孔子之道,以每天三次反省自已自勉,其后人以三省为堂号,著《孝经》,大学、中庸,追封莱芜侯,后人称脉祖,在传统文化树立不朽之功,被尊为宗圣,公羊氏,葬嘉祥县南40里,距武城旧居五里,子三,元字子元,仕鲁,高阳氏,侯氏,子二,西、中;申字子西,拜子夏学诗,传左丘明,葬嘉祥南武,颜氏,子二,耕、森;华字子美,齐大夫,后裔待考。

曾字辈族谱

曾字是深厚的文化底蕴,随着历史的发展,曾字族谱也越来越丰富,发挥着对民族历史文

化发展的重要作用。

从古至今,曾字被称为“三民”,是古代中国民族最推崇的字号,是西周时期宗法制度的

开端,具有悠久的历史。

无论大帝国的崛起与没落,大臣的升迁降落,曾字谱系一直都在,流淌着古老而灿烂的传奇。

由于曾字谱系渗透历史深处,涉及到政治、行政、军事等重要

领域,所以在古代中国历史上有着重要的地位,古代文献中常见到曾氏这一谱系的记载,

甚至有“曾朰子孙支家太史”之说。

曾字谱系历史长河从海外回归到中国,分布遍及沿海城市,也遍及全国各地,以北京、上海、浙江、江苏、广东、山东等地的曾字宗族为代表,世世代代发扬光大,门第不断昌、

族谱不断壮大,形成了曾字谱系文化的独特魅力,借此影响了上一代的文化传承。

曾字族谱的繁华和流芳使它在历史轨迹上显耀无比,可以说它与长江同源,来自于远古包

裹在神话传说中的传承,它是民族文化传播和血缘关系链条的体现,也是民族记忆价值的

体现。

曾字族谱以语言及文字的形式,流传了众多重要历史及文化资料,让我们更加深入了解了

历史,更加搞清楚了中华民族从古而今的动向、发展状况及文化传承,有足够的可观赏性

和参考性。

曾姓家谱曾子曰…吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”曾氏祖训圣宗曾子祖训孝悌忠信,礼义廉耻;三省诚身,道传一贯。

曾氏家规孝亲悦心,尊师扶幼;世袭立嫡,承嗣立长。

嫡宗不婚,子嗣敏聪;抚子继嗣,同宗择侄。

招赘为嗣,宗圣脉混;淫邪乱伦,圣规则罚。

祖训十则一、孝父母人子之身,本乎父母。

未离怀抱,三年够劳。

提携捧抚,维持维姑。

孝道有亏,百行难补。

羊能跪乳,鸟有反哺。

勉尔后生,忤(wǔ)逆为何。

二、睦兄弟孔怀兄弟,一本所生。

手足至谊,羽翼深情。

弟恭兄友,尊卑相敬。

埙(xūn)篪( chí)雅奏,和乐有声。

兄弟情融,田氏荆荣。

勉尔后生,毋生嫌隙。

三、和夫妇夫妇居室,人之天伦。

夫为妻纲,礼经所申。

妇主中馈,内助殷勤。

毋伤反目,毋玷家声。

家道乃成,如鼓琴瑟。

勉尔后生,诗咏睢麟。

四、序长幼乡党长幼,年长以敬。

尊辈持身,义在和平。

祖辈先训,应记心铭。

授业为师,要听之命。

尊宗序长,语言必诚。

勉尔后生,切记永铭。

五、尊宗亲水源木本,宗族宜敦。

千系万枝,同出一根。

何远何近,均是同本。

崇宗睦族,派字遵循。

家规祖训,应记心铭。

勉尔后生,古风永存。

六、严内外凡为宫室,内外必分。

男女有别,授受不亲。

嫌疑须避,约束严明。

防微杜淅,寡欲清心。

三姑六婆,断绝逢迎。

勉尔后生,韦著仪型。

七、训子孙子辈不谨,父教不严。

放荡邪言,起於英年。

圄(yǔ)禁非为,子孙乃贤。

诗书执礼,孝悌力田。

自少养性,习惯自然。

勉尔后生,勿稍忽焉。

八、勤职业天生四民,业务有主。

士谋道艺,农望收藏。

作为在业,贸易惟商。

必安固守,勤力竞业。

立世有本,处世亦良。

勉尔后生,毋怠勿荒。

九、明义利天地之间,物各有主。

非吾所有,丝毫莫取。

勤能补拙,俭可助廉。

圣贤训诂,廉洁处世。

盗拓贪污,切宜刻责。

勉尔后生,永记肺腑。

十、慎官守幸登仕籍,须慎官箴。

清洁为民,“三省”思深。

勤慎廉洁,四言谨记。

正君在身,泽民在心。

孟尝还珠,杨震却金。

勉尔后生,贪取谁钦。

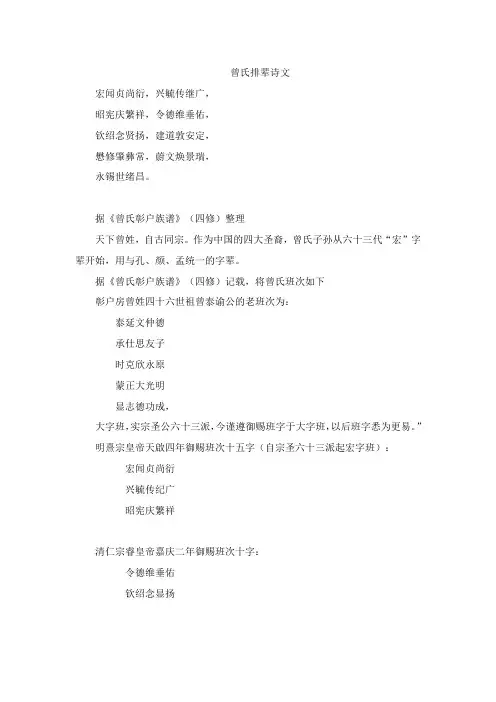

曾氏排辈诗文宏闻贞尚衍,兴毓传继广,昭宪庆繁祥,令德维垂佑,钦绍念贤扬,建道敦安定,懋修肇彝常,蔚文焕景瑞,永锡世绪昌。

据《曾氏彰户族谱》(四修)整理天下曾姓,自古同宗。

作为中国的四大圣裔,曾氏子孙从六十三代“宏”字辈开始,用与孔、颜、孟统一的字辈。

据《曾氏彰户族谱》(四修)记载,将曾氏班次如下彰户房曾姓四十六世祖曾泰谕公的老班次为:泰延文仲德承仕思友子时克欣永原蒙正大光明显志德功成,大字班,实宗圣公六十三派,今谨遵御赐班字于大字班,以后班字悉为更易。

”明熹宗皇帝天啟四年御赐班次十五字(自宗圣六十三派起宏字班):宏闻贞尚衍兴毓传纪广昭宪庆繁祥清仁宗睿皇帝嘉庆二年御赐班次十字:令德维垂佑钦绍念显扬清光绪三十四年,宁乡总局拟定班次正心诚意知定静安家齐国治康阜熙咸派者分也,行者同也。

祖、孙、父、子名,兄、弟、叔、姪之分,自古有之。

只有区别层次,才能以礼相称。

全国曾氏起源之说基本一致,然而,曾氏繁衍至数代后,在全国各地文形成无数派行,各派又有各派字辈。

虽然清圣祖仁皇帝(康熙)为孔、颜、曾、孟赐了统一的名派,但仍有一些派行没有使用钦定派语。

至清代著名“中兴”名臣曾国藩(派名:传豫)方从曾参第六十四代起达到全国统一。

武城派行从曾参至六十二代无全国统一派行,自六十三代以清圣祖仁皇帝所赐“弘、闻、贞、尚、衍、兴、毓、传、继、广、昭、宪、庆、繁、祥”15字,为圣裔排行命名,故谓之名派。

其它各派行先人定的字句,以之取字,故谓房派。

孔氏从六十一代始用此15字为名派。

“弘”因敬避改作“宏”,曾氏尊孔从六十三代始用此字,迭至“祥”字则是七十七派。

“继”字因曾族避太宗讳名改作“纪”。

因此,后来全国各派行统一使用名派15字是:宏、闻、贞、尚、衍、兴、毓、传、纪、广、昭、宪、庆、繁、祥。

清朝道光年间,宣宗皇帝又续赐名派20字:令、德、维、垂、佑、钦、绍、念、显、扬、鼎、新、开、国、运、克、服、振、家、声。

民国元年(1911年)大总统袁世凯还续赐名派20字:建、道、敦、安、定、懋、修、肇、尔、常、裕、文、焕、锦、瑞,永、锡、世、绪、昌。

曾氏曾姓位列我国百家姓第385位,是当今中国姓氏排行第三十八位、台湾第十六位的大姓,人口众多,约占全国汉族人口的百分之零点四九。

一、姓氏源流曾(Zēng)姓源出有二:1、出自姒姓,为夏禹的后裔,以国名为氏。

相传帝舜时,鲧的妻子因梦食薏苡而生禹,故帝舜便赐予禹姒姓。

据《世本》、《元和姓纂》及《姓氏考略》所载,相传夏禹的第5世孙少康中兴了夏室后,曾把自己最小的儿子曲烈封于一个叫“鄫”的地方,在今山东省苍山县西北。

少康的这一房子孙所建的鄫国历经夏、商、周三代,大约相袭了近两千年,一直到春秋时代,即公元前567年才被莒国所灭。

这时候,怀着亡国之痛的太子巫出奔到邻近的鲁国,并在鲁国做了官。

其后代用原国名“鄫”为氏,后去邑旁,表示离开故城,称曾氏,就此世时代代承袭下来,一直流传到今天。

2、据有关资料所载,外族或外姓冒姓,少数民族中土家、彝、苗、黎族均有此姓。

得姓始祖:曲烈(鄫侯)。

在远古帝舜时期,鲧的妻子因梦里吃了薏苡而生下禹,帝舜便赐禹姒姓。

夏禹的第五世孙少康中兴夏室后,曾把幼子曲烈封于“鄫”地(在今山东省苍山县西北)。

从此鄫国历经夏、商、周三代,大约相袭了两千多年,直到春秋时代才被莒国所并灭。

此时,怀着亡国之痛的鄫国太子巫,出奔于邻近的鲁国为官,其后裔以原国名“鄫”为氏,后去掉邑旁,表示离开故城,称为曾氏。

曲烈(鄫侯)也就成为了曾姓的得姓始祖。

二、迁徙分布曾姓最初发源于今山东省苍山县西北一带。

先秦时期,逃至鲁国的曾姓后代在鲁为官,并且就此繁衍生息下来,同时向四周地区播迁,使曾姓族人遍布于山东、河北等地。

秦汉期间,曾姓人因一直以“孝”著称,被封建统治者尊为“宗圣”,从而声名显赫,家族昌盛。

曾参长子曾元八世孙曾乐,曾为西汉山阴县都乡侯,曾乐之子涣有二子:旃、光。

光的四世孙顼家望于扶风(今陕西省兴平东南),是为扶风房,其二子玉、昌分别徙于冀州(治今河北省冀县)、青州(治所在今山东省淄博市东北)。

曾宝之孙曾据,因避西汉末年王莽之乱,率宗族千余人自山东南迁至庐陵县(治所在今江西省吉安市西南)之吉阳乡,是为吉阳房。

全国各地曾氏字辈2009-07-11 09:58武城派:武城派行从曾参至六十二代无全国统一派行,自六十三代以清圣祖仁皇帝所赐“弘、闻、贞、尚、衍、兴、毓、传、继、广、昭、宪、庆、繁、祥”15字,为圣裔排行命名,故谓之名派。

其它各派行先人定的字句,以之取字,故谓房派。

孔氏从六十一代始用此15字为名派。

“弘”因敬避改作“宏”,曾氏尊孔从六十三代始用此字,迭至“祥”字则是七十七派。

“继”字因曾族避大宗讳名改作“纪”。

因此,后来全国各派行统一使用名派15字是:宏、闻、贞、尚、衍、兴、毓、传、纪、广、昭、宪、庆、繁、祥。

清朝道光年间,宣宗皇帝又续赐名派十字:令、德、维、垂、佑、钦、绍、念、显、扬。

清同治年间穆宗皇帝再续十字:鼎、新、开、国、运、克、服、振、家、声。

(注:此十字为南宗曾氏族谱总局民国版《武城曾氏重修族谱》记载。

东宗没使用。

各地分支族“扬”字后有不同续派语。

)民国初年大总统袁世凯还代表民国政府颁发名派20字:建、道、敦、安、定、懋、修、肇、彝、常、裕、文、焕、锦、瑞,永、锡、世、绪、昌。

龙山派:圭(六十六派)壁呈云瑞,人文焕国华(75),台衡思继武,鼎甲励承家,一贯书绅永,千秋锡福遐,贻谋资燕翼,世业仰清嘉。

――福建的宗亲大都属于龙山派獭江派:洪(六十六派)伯子敦,肇元国志,经际克绍,贻谋燕翼,昭其世守,联以友敬,和厚致祥,永为家庆。

晋江县内坑派:克(五十七派)钦洪孚光玉锐淑懋耀惟种泽森昭德愈鸿。

裕振公派:仁(五十七派)玉天章海,山水盛景长,富贵由天赐,承先启后长,英才宜正义,俊杰绍贤良,道德传家宝,文明增国光,平和昭吉庆。

珍和县派:芳(十九派)玉文章海山水,盛德文明进化祥,勋宏道大福盈堂,家传忠恕宜珍重,宝树芝兰永炽昌。

广西玉林,祖籍广东嘉应州大乍堡八板桥(今梅县扶大镇珊全村):贤才辅佐邦基(75)茂,道德光昌宗祖荣福建平和支派辈序:子(56)宗垂令绪,宏闻贞尚衍(65),兴毓传继广(70),昭宪庆繁祥(75),开成规兆瑞,恒奕善绵礽(85),令德维绥祐,钦绍念显扬,鼎新开国运,光复振家声宜章平和:53汝玉子壬必福永当大万承继世修德岳池新塘福(80)志厚家道永隆昌圭公:盛(65)会家安定,应宣象愈贤,永绳高显达,还见向临传,作述常循序,享嘉每克全,类由居敬锡,栾运至连绵金兰:德(79)继仁行,文友仲(85)大,孝万世绍(90),应兴梦汝,如(95)添福唯,宗祖必荣,思承昌盛,嗣元开庭,懋日奇仕,振朝光允,守嘉兆志,民良国祚长江西宁都:70圣贤裔孙谋期克绍诚正达家方...顺德锦里:59广立绍尚,伯良生宗,公和顺积,中英华发达金盘:66胜子达永德,文秀显朝廷珊全村:70贤才辅佐邦基茂,道德光昌宗祖荣岳池新塘:80福志厚家道永隆昌宜宾县永兴高坎和白花失主村烂泥沟等地的字辈:成(61派)仕永远景。

曾⽒族谱曾⽒族谱峄县肇基禹,⽣启,⽣仲康相,⽣少康,⽣曲烈。

全国排38位。

⼀世,曲烈,受封于鄫,以国为姓,今⼭东枣庄峄县东,⽣炫忠,⽣坤仁,⽣录,⽣浩源,⽣富材,⽣焜,⽣伯基,⽣锐,⼀作铣,⽣汪。

⼗世,汪,⽣志梁,⽣煌,⽣相,⽣奎,同伊陟佐商,⽣横。

横,⽣瑞焕,⽣垠,⽣锦容,⽣洪,⽣茂挂。

⼆⼗世,茂桂,⽣珣,⽣培元,⽣允滌,⽣杞,⽣惟喜。

⼆五世,惟喜,⽣埙和,⽣成锐,⽣⼀清,斩培河上之蛟龙,⽣春,仁及其民,⽣炯。

三⼗世,炯,⽣垣,⽣绱销,⽣福波,⽣时荣,⽣炳。

三五世,炳,⽣均祚,⽣铃,⽣泓仁,⼦⼆:怡焕,⽣墅;⼀松。

四⼗世,墅,⽣镇⽟,⽣浥,⽣祥传,⽣烓,⼦五:⽅、后、⼠、宇、銮,⽣朴。

朴,⽣沛思,⼦⼆:世美,⽣时泰;世贤。

五⼗世,时泰,⽣巫。

巫,鲁襄公六年,国被莒所并,太⼦巫奔鲁,前569年巫在鲁任宁阳⼤夫,族⼈去⾢,表⽰离开故城,以曾为姓,以鲁国为郡号,葬武城东⼭,今⼭东费城西南,⼦⼆:夭、夫。

世居武城。

夭,鲁国季⽒家⾂,汉衡默陟,秉其政⽽有声,⼦⼆:⾩、羿。

五⼆世,⾩,鲁国季⽒家⾂,⽣蒧。

五三世,蒧,论语作点字⼦哲,前539,9,14-?,孔⼦七⼗⼆,精通六艺,性格举豪放不羁,称鲁之狂⼠,上官⽒,前536-?,合葬嘉祥县南40⾥南武⼭,⽣参。

⽗⼦皆圣门⾼弟,名震古今。

郡望,鲁郡,西汉置,治鲁县,今⼭东曲⾩。

天⽔郡,西汉置,治平襄,兮⽢肃通渭北。

庐陵郡,东汉置,治⽯阳,江西吉⽔东北、后移⾼昌,泰和西北。

堂多,三省、武城、鲁阳、敦本等。

⼀世,参字⼦與,前505,10,12-前436,7,7。

年⼗六拜孔⼦为师,传述孔⼦之道,以每天三次反省⾃已⾃勉,其后⼈以三省为堂号,著《孝经》,⼤学、中庸,追封莱芜侯,后⼈称脉祖,在传统⽂化树⽴不朽之功,被尊为宗圣,公⽺⽒,葬嘉祥县南40⾥,距武城旧居五⾥,⼦三,元字⼦元,仕鲁,⾼阳⽒,侯⽒,⼦⼆,西、中;申字⼦西,拜⼦夏学诗,传左丘明,葬嘉祥南武,颜⽒,⼦⼆,耕、森;华字⼦美,齐⼤夫,后裔待考。

曾氏的名人家谱曾氏起原曾氏的名人、家谱、曾氏起原大界曾氏名人录大界曾氏名人辈出。

曾元吉公六个儿子都读了书。

至第六十七派后不仅代代有读书之士而且房房有人在朝中做官:以下资料录辑[大界曾氏五修族谱]曾国藩、曾国荃、曾国葆、曾国华、曾纪泽、曾纪鸿、曾昭燏、曾昭抡。

曾约农、曾宝荪。

曾宪植、曾宪杰、等在论坛已有专述。

下列名录不再重复。

末入谱的名人当有遗漏。

曾尚榜:曾元吉第三子。

名文炳字兴榜、号静轩。

清从九品。

曾尚怀:曾元吉第四子。

字兴怀、号明德。

清诰封建威将军。

配贺氏,诰赠一品夫人。

曾尚烈:曾元吉第六子。

字兴烈。

号戌若。

清诰封建威将军。

配龙氏,诰赠一品夫人。

曾衍胜:尚庭长子。

字儒胜。

号竟希。

清诰赠光禄大夫建威将军武英殿大学士两江总督一等毅勇候一等义勇伯。

配彭氏。

清诰赠一品夫人一品伯太夫人。

曾衍寀:尚庭次子。

字儒,号同寅,别号桂亭。

清诰赠奉政大夫。

配彭氏。

诰赠宜人。

曾衍霖:尚榜长子,字儒霖,号琼芳。

清貤赠通奉大夫。

配彭氏,清貤赠夫人。

曾衍雅:尚榜次子。

字儒雅、号仲醇。

清诰赠建威将军。

配高氏。

清诰赠一品夫人。

曾衍达:尚怀六子。

字儒达、号尊三。

清诰赠建威将军。

配左氏。

清诰赠一品夫人。

曾衍才:尚烈长子。

字儒才,号际盛。

清诰赠建威将军。

配左氏。

清诰赠一品夫人。

曾衍铎:尚烈次子。

字儒铎。

号金声。

清诰赠中议大夫、武翼都尉、建威将军。

配贺氏。

清诰淑人一品夫人。

曾兴仁:衍政长子。

字于心。

清诰赠武义都尉、晋赠建威将军。

配刘氏。

清诰赠淑人晋赠一品夫人。

[衍政系尚梁长子]曾兴教:竟希长子。

名民升。

字为教。

号重五。

清太学生,貤光禄大夫。

配彭氏。

清貤赠一品夫人。

曾兴致:字为致。

号中和。

清貤赠荣禄大夫。

诰赠振威将军。

配肖氏。

清貤赠一品夫人、诰赠一品夫人。

曾星冈:名玉屏。

号星冈。

清太学生。

诰封中宪大夫荣禄大夫、诰赠光禄大夫建威将军。

武英殿大学士两江总督一等毅勇候一等毅勇伯。

配王氏。

清诰封一品夫人、诰赠一品候太夫人、一品伯太夫人。

曾兴旭:衍寀长子。

曾氏家族完整族谱

曾氏家族可以追溯到明朝,家族人才辈出,影响深远。

以下是曾氏家族的完整

族谱:

第一世:曾伯克(生卒年不详)

•曾伯克,字子荆,明朝开国功臣之一。

嘉靖年间,曾伯克得赐土地,从此开创曾家门第。

•子:曾子鉴

•孙:曾孙诚

•曾孙:曾元素

•曾孙子:曾朝元、曾朝神、曾朝焕

第二世:曾子鉴(1501-1578)

•曾家第二代家主,官至廷推副使。

对曾家产业的发展和家族规模的壮大起到了举足轻重的作用。

•子:曾孙诚、曾孙信

•孙:曾孙道

•曾孙:曾铁柱

•曾孙子:曾瑞元、曾瑞诚

第三世:曾孙诚(1535-1602)

•曾家第三代家主,以清廉著称,让曾家声誉达到巅峰。

弘扬家族传统,注重教育子孙。

•子:曾元素

•孙:曾道骏

•曾孙:曾行正

•曾孙子:曾云升、曾云高

……(依此类推)

这一族谱记录着曾氏家族的辉煌历史,家族人才辈出,代代相传。

家族的兴衰,昌盛与否,都牢牢地记录在这份族谱之中。

每一位成员都承载着家族的荣耀和责任,传承着曾氏家族的悠久历史。

曾氏家族,不仅是一个家庭的组合,更是一段历史的缩影。

他们是那个时代的

见证者,是那个时代的创造者,更是那个时代的一支闪亮的星。

他们的故事值得被传颂,他们的传统值得被传承。

而曾氏家族完整族谱,也成为了一段历史的注脚,见证着曾氏家族的兴起与辉煌。

曾氏族谱曾氏族谱百科名片曾氏族谱曾姓的最早家谱修于何时,已无从可考,《宋史·艺文志》记载的曾肇的《曾氏谱图》一卷,算是曾姓的最早族谱了,该谱已佚。

目录简介曾姓家谱文献目录曾姓家谱一曾姓家谱二曾姓字辈简介曾姓家谱文献目录曾姓家谱一曾姓家谱二曾姓字辈展开编辑本段简介现存族谱大都是明以后所修;从地域上看包括安徽、湖南、福建、浙江、广东、广西、山东、四川、湖北、江苏、江西、香港、台湾、河南等地区,尤以福建、广东、四川、江西为多。

其体例大多采用前序、后跋、中正文的体例,分别阐述修谱源起、家族起源、各支谱系、族规家法、宗祠祭祀等内容,其中尤以谱序最具影响和家族特色。

另外,修谱往往都要请学者名流、政界要人或本族名人作序,宋代大文学家欧阳修、明代刑部尚书何乔新都曾为曾姓族谱作序。

编辑本段曾姓家谱文献目录曾姓家谱一《温陵曾氏族谱》《武城曾氏重修族谱》《兴宁曾氏族谱》广东梅县《曾氏族谱》香港新界《曾氏历代宗亲谱》晋江《武城曾氏族谱》《清源曾氏族谱序》福建《上杭曾氏族谱》《江阴曾氏续修宗谱》《海虞曾氏家谱》汉寿《武城曾氏重修族谱》宁乡《武城曾氏重修族谱》湘乡《武城曾氏榔山族谱》湘乡《武城曾氏榔山族头江房谱》湘潭《淦田曾氏六修族谱》四川富顺《西湖曾氏祠族谱》福建德化县浔中镇《武城曾氏重修族谱》(民国三十七年重修)德化县浔中镇《武城曾氏重修族谱》安海《武城曾氏族谱》曾姓家谱二曾氏宗谱口口卷明隆庆活字印本北京大学卷安徽旌德·旌阳曾氏宗谱二卷首一卷末一卷(清)王昌期等续修清光绪二十九年(1903年)崇本堂活字本四册北图湖南湘潭·石莲曾氏六修族谱三十二卷首一卷末一卷(清)曾自通、曾海南纂修清同治五年(1866年)追远堂活字本十六册北图、河北大学曾氏(族谱)世系表不分卷曾水照1976年铅印本精装一册北文献会附注在台曾氏裔孙谱系曾氏族谱人事编、谱系编不分卷游有财民国1971年创译出版社铅印本精装一册北文献会附注在台曾氏裔孙谱系武城曾氏重修族谱不分卷清光绪间刊本福建师大注:谱始修于清嘉庆十一年曾毓樽、曾衍泳福建古田·曾氏家谱续修(清)曾新修四年(1907年)稿本一册福建图海虞曾氏家谱不分卷曾达文清光绪—一册哥伦比亚大学海虞曾氏家谱六卷曾达文民国十三年清光绪三十十年活字本铅印本曾氏四修族谱十六卷附曾传着清光绪二十六年活字本十四、十六册哥伦比亚大学广东潮洲·潮郡九邑曾氐宗祠祠簿一册(清)光绪十七年曾董理等纂修民国二十二年(1933年)重刊本广东汕头市档广东潮阳、惠来《武城曾氏潮阳联修族谱》6卷凤岗介福堂曾宪新主编2001年编修广东兴宁·曾氏族谱不分卷曾庆良民国十三年油印本一册广东兴宁、日本静嘉堂广东·蕉岭曾氏族谱不分卷(清)曾毓郯重修清同治十一年(1872年)刻本广东中山图注:版心作《武城曾氏重修族谱》广东·梅县曾氏祠不分卷(清)曾祖禹、曾景行纂修清乾隆四十七年(1782年)序刻本一册广东中山图注:封签作《梅城凤尾阁曾氏大宗祠谱》广东·南海曾氏家谱不分卷绪三年(1877年)钞本广东中山图广东·南海曾氏族谱不分卷绪五年(1879年)刻本广东中山图(清)曾梦鸿等编清光(清)曾毓郯重修清光注:版心作《武城曾氏重广东潮洲·潮安敬慎堂曾氏家谱不分卷(民国)曾清河修民国十八年(1929年)石印本一册广东中山图武城曾氏重修族谱广西容县文管注:残存本载有山东嘉祥、湖南宁乡、广西容县三地曾氏曾氏族谱不分卷曾氏族谱编委会1971年创译出版社铅印本精装一册国史馆附注曾氏裔孙谱系福建·长乐县感恩村曾氏族谱不分卷(民国)曾尊椿等修民国十九年(1930年)长乐曾氏石印本四册哈尔滨师大、福建图注:清乾隆四十六年曾承苞始修海虞曾氏家谱不分卷曾达文清光绪二十年木活本一册哈佛大学曾氏四修族谱十六卷曾传着1967年影印本哈佛大学曾氏族谱不分卷游有财、曾氏族谱编辑委员会年铅印本一册哈佛大学安徽黄山·太平曾氏重修族谱二十九卷首一卷(清)曾书之,曾高望纂修清嘉庆二十三年(1818年)守约堂木刻本三十九册河北大学安徽黄山·曾氏文献存征五卷曾士璋辑清木刻本二册河北大学注:版心作《太平曾氏通介房谱》湖南衡阳·曾氏六修族谱(清)曾育才修清道光二十一年(1841年)宗圣堂木刻本二册河北大学山东历城·曾氏家乘略二卷(清)曾自尚增辑清乾隆二十年(1755)钞本一册河北大学四川成都·曾氏通谱(清)乾隆五十一年(1786年)修民国三年(1914年)重镌本一册河北大学(二部)湖北新洲·武城曾氏重修族谱(民国)曾百容等续修民国十九年(1930年)木刻本湖北新洲县大渡乡注:清光绪三十一年曾少衡创修湖北新洲·武城曾氏重修族谱一卷(民国)曾毓南、曾广发重修民国十九年(1930)木刻本湖北新洲县红旗乡曾寨村注:清咸丰十一年曾毓楷、曾红万等首修(湖北新洲)武城曾氏宗谱八卷(民国)曾志益重修民国十二年(1923)木刻本湖北新洲县徐古镇万岗村武城曾氏族谱二卷木刻本湖南来凤县志办注:该族散居湖南龙山、湖北来凤等地湖南·湘乡曾氏重修族谱不分卷(清)曾嘉言、曾大型等修,曾林书、曾克能等纂修清嘉庆四年(1799年)刻本一册湖南图湖南·曾氏支谱齿录不分卷清光绪十八年(1892年)写本湖南图注:该族散居衡山、湘乡等地湖南湘乡·武城曾氏续修族谱口口卷首一卷(清)曾贯之、曾得宗修,曾志坚、曾纪英等纂清同治八年(1869年)活字本湖南图存八卷湖南湘乡·曾氏田宅族谱口口卷(清)曾瀛、曾尚录等纂清康熙四十六年(1707)刻本湖南图存卷1、2、3 湖南·武城曾氏七修族谱四卷民国三十七年(1948年)活字本二册湖南图(存卷1、2,又一部存卷首)湖南湘乡·曾氏四修族谱十六卷首四卷(清)曾传着、曾怀柳等修,曾毓绪、曾广镕等纂清光绪二十六年(1900年)活字本湖南图(存卷9)、美国湖南·湘乡田田曾氏续修族谱口口卷首二卷(民国)曾芸阁、曾茂才纂修民国六年(1917年)武城堂活字本湖南图(存卷首上)湖南益阳·曾氏四修族谱口口卷首四卷(清)曾昊继纂序清光绪十八年(1892) 活字本湖南图(存七卷)湖南湘乡)武城曾氏衍湖南湘乡大界五修族族谱十九卷首一卷(民国)曾广杰纂修民国三十五年(1946年)活字本湖南图(存十七卷)湖南湘乡·武城曾氏重修族谱四卷首一卷(清)曾心德、曾连胜修,曾连峰、曾祯祥纂清光绪三十三年(1907年)活字本十二册湖南图(又一部存二册,又一部存三册)湖南衡阳·衡西曾氏五修族谱不分卷(民国)曾祉续修民国三十三年(1944年)养志堂活字本七册吉林大学曾氏宗谱不分卷曾星炳等续修民国五年(1916年)活字本一册吉林大学江苏常熟·曾氏家乘不分卷(清)曾彬文辑民国钞本一册江苏常熟市图注:曾彬文卒于清咸丰十年,后人增辑记事至宣统间江苏南京·武城曾氏派衍金陵族谱口口卷苏南京市档(存卷3、4)江西吉安·梅山曾氏重修族谱木刻本记事至清光绪十六年江西·曾氏宗谱四卷江西铜鼓县丰田木刻本江西档(江西)武城曾氏重修族谱不分卷清光绪三十三(1907年)木活字本一册江西图残江西·袁郡曾致昌祠谱口口卷(民国)曾大方等纂修民国四年(1915)鲁国堂木活字本江西图江西吉安·曾氏族谱不分卷(清)曾世珍等纂修庆三年(1798年)木活字本一册江西图江西萍乡·萍邑曾氏祠册一卷(清)曾元善等纂绪间木活字本一册江西图清喜清光江西修水·武城曾氏重修族谱不分卷(清)曾照临等纂修清道光二十三年(1843年)木活字本二十八册江西图江西·袁祠曾氏族谱四十三卷前编二卷后编一卷(清)曾挺森等纂修清同治元年(1875年)鲁国堂木活字本江西图(存七卷)江苏常熟·海虞曾氏家谱不分卷(清)曾达文纂修清光绪二十年(1894年)常熟曾氏义庄活字本一册历博、上海图、江苏常熟市图、江苏苏州市图、日本、美国注:首修于明曾玉梁四川成都·曾氏通谱蜀支谱不分卷(民国)曾启濂、曾尔楷等修民国三年(1914年)成都曾氏墓祠刻本历史所、河北大学(二部)、南京大亨、四川图注:清乾隆五十八年曾痴园始修曾氏族谱不分卷游有财1967年创译出版社铅印本精装一册林添福附注在台曾氏裔孙谱系湖南·武城曾氏重修族谱不分卷(清)曾容光等重修影印清光绪十六年(1890年)刊本四册美国香港·新界曾氏族谱不分卷清光绪十七年(1891年)写本一册美国香港新界·沙田曾大屋三利祖族谱不分卷写本一册美国武城曾氏家乘一卷清乾隆四十六年(1781年)序木活字本美国武城曾氏谱原残口口卷(清)曾文王撰清光绪二十二年(1896年)刊本美国(存卷1)武城曾氏家乘十卷编修者不详清乾隆四十六年木活本六册美国国会武城曾氏续修家谱不分卷清刻本一册南京大学江西吉安·武城曾氏重修族谱不分卷(清)曾毓蹲、曾衍咏同修清嘉庆十一年(1806年)刻本南开大学、南京大学江苏常熟·海虞曾氏家谱六卷(民国)曾达文等纂修民国十三年(1924)常熟曾氏义庄排印本三册人民大学、南开大学、吉林大学、江麻苏州市图、江苏常熟市图、美国山东嘉祥·武城(曾氏)家乘八卷清乾隆四十六年(1781年)序刊本六册日本广东兴宁·曾氏族谱不分卷(民国)曾庆良等重修民国十三年(1924年)油印本一册日本、美国武城曾氏谱原残一卷曾文玉清光绪二十二年刊本日本东京帝大曾氏家训八卷曾克专民国铅印本一册日本东京帝大山东嘉祥)武城曾氏重修族谱四卷(清)曾宪柘主修清官统二年(1910年)木刻本山东嘉祥县满洞乡南武山村江西吉安·庐陵曾氏家乘口口卷(明)曾孔化辑明嘉靖刻本上海图存五卷江西吉安·庐陵曾氏家乘六种三十二卷(明)曾孔化编明嘉靖三十二年(1553年)刻本上海图、天一阁富顺·曾氏宗圣支谱曾昭煌等编修民国石印本四川省图书馆四川绵竹·曾氏家谱不分卷(清)曾文生续修清咸丰间刻本一册四川图注:此谱首修于清乾隆年间曾仁山四川·富顺曾氏宗圣支谱不分卷(民国)曾昭煌编纂民国间石印本四川图(存一册)四川简阳)曾氏宗谱不分卷清刻本四川图(存一册)武城曾氏重修族谱不分卷清钞本四川图(存一册)注:记事迄同洽年间武城曾氏重修族谱不分卷清光绪忠谋堂刻本四川图(存一册)武城曾氏全国通谱七卷(民国)曾贡三、曾介圭重修民国二十六年(1937年)石印本四川宣汉县档(缺卷7)湖南宁乡·武城曾氏重修族谱不分卷(清)曾毓郯等纂民国间湖南宁乡曾氏南宗总局活字本四册四川重庆市图注:清嘉庆十一年修,此为四修四川内江·武城曾氏重修族谱十二卷(清)曾锡光、曾传谷纂清光绪二十二年(1896年)内江曾氏宗祠刻本十二册四川重庆市图注:清嘉庆十一年曾毓樽初修福建晋江·三峡瑞峰公派下族谱(清)曾濠修清乾隆四十六年(1781年)钞本一册台湾福建晋江·曾氏族谱龙山部份清康熙六十年(1722年)钞本一册台湾福建南安·台湾曾氏族谱(清)曾庆云序,曾永和题清光绪三十年(1904年)钞本一册台湾福建宁化·曾氏世次源流族谱(清)曾光清修清道光二十六年(1846年)钞本一册台湾福建宁化·曾氏世系谱(清)曾光清修清道光二十六年(1846年)钞本一册台湾福建平和·燕翼堂曾氏族谱(清)霞山氏修清咸丰十一年(1861年)钞本一册台湾福建同安·顶曾氏重修族谱不分卷(清)曾昆和修清道光元年(1821年)钞本一册台湾福建永定·太平寨曾氏家谱(清)曾玉音原修清嘉庆十二年(1807年)钞本一册台湾注:记事补止清光绪六年福建永定·曾氏雍睦堂题名谱(清)曾玉音重修,曾味根续修,曾庄、曾文鳌三修清乾隆四十五年(1739年)钞本一册台湾广东梅县·曾氏家谱清乾隆二十五年(1760年)钞本一册台湾武城曾氏重修宗谱口口卷(清)曾纪湖修清道光十七年(1837年)刊本十一册台湾曾氏族谱不分卷(清)曾玉音修清嘉庆十二年(1807年)钞本一册台湾广泽尊王谱系纪略不分卷曾天爵1968年油印本平装一册万万斋附注五代闽南安郭忠福后受封广泽尊王之谱传、附土库凤山寺尊王版画像曾氏先贤史略特辑不分卷(美国纽约)曾纯利1958年纽约曾三省堂铅印本平装一册万万斋台北市曾氏宗亲会会讯不分卷曾氏会讯编委会1962年台北市曾氏宗亲会、曾纪华铅印本平装一册万万斋、北文献会大界房(曾氏)四修族谱不分卷(清朝)曾广祚1967年台湾学生书局景印本精装一册万万斋、北文献会、国史馆附注湘乡曾氏文献、曾约农、曾宝荪等在台重印曾氏大界房族谱宗圣志不分卷(明朝)曾承业宗圣奉祀官府、1968年台湾商务印书馆景印本精装一册万万斋、北文献会、国史馆附注曾宪口等在台湾重印宗圣传记事略曾氏家乘五卷曾克专1958年曾克专铅印本平装一册万万斋、省文献会、北文献会附注由赣人闽曾氏庐陵公裔孙谱系沙田曾大屋三利祖族谱不分卷编修者不详写本册香港武城曾氏重修族谱不分卷刊本四册香港大学武城曾氏宗圣志谱二十卷册香港大学曾容光清光绪十六年影印曾宪1968年刊本新界曾氏族谱不分卷编修者不详清光绪十七年写本一册香港大学曾氏家乘五卷曾克专1958年铅印本一册香港大学曾氏家乘不分卷他家谱学会福建·曾氏族谱谱学会缩微胶卷曾克专1958年铅印本一册犹曾六郎刊本不分卷一册犹他家福建·曾氏族谱不分卷编修者不详册犹他家谱学会缩微胶卷福建·曾氏族谱不分卷编修者不详册犹他家谱学会缩微胶卷1969年刊本1969年刊本福建·曾氏族谱不分卷曾朝清1964年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷福建海澄·曾氏家谱不分卷曾柱1984年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷福建晋江·曾氏族谱不分卷他家谱学会缩微胶卷福建晋江·曾氏族谱不分卷一册犹他家谱学会缩微胶卷福建南海·曾氏族谱不分卷犹他家谱学会缩微胶卷福建宁化·曾氏族谱不分卷犹他家谱学会缩微胶卷福建宁化·曾氏族谱不分卷他家谱学会缩微胶卷曾清贤刊本一册犹曾元辅民国十五年刊本编修者不详刊本一册编修者不详刊本一册曾得昌刊本一册福建平和·曾氏家谱不分卷编修者不详民国三十七年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷福建平和·曾氏家谱不分卷曾真枝1980年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷福建平和·曾氏族谱不分卷册犹他家谱学会缩微胶卷福建同安·曾氏家谱不分卷一册犹他家谱学会缩微胶卷编修者不详刊本一林碧珠1985年刊本(福建同安)曾氏族谱不分卷曾取刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷福建同安·曾氏族谱不分卷一册犹他家谱学会缩微胶卷福建武平·曾氏族谱不分卷一册犹他家谱学会缩微胶卷福建武平·曾氏族谱不分卷他家谱学会缩微胶卷曾人格1975年刊本曾蓬辉1983年刊本曾庆祥刊本一册犹福建永定·曾氏族谱不分卷曾玉音清嘉庆十二年刊一册犹他家谱学会缩微胶卷广东博罗·曾氏族谱不分卷曾修山1971年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷广东程乡·曾氏族谱不分卷一册犹他家谱学会缩微胶卷广东海丰·曾氏族谱不分卷本一册犹他家谱学会缩微胶卷曾湘江1963年刊本编修者不详1968年刊广东嘉应·曾氏族谱不分卷编修者不详清乾隆二十五年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷广东镇平·曾氏族谱不分卷曾义秀1984年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷龙山系·曾氏族谱不分卷曾呈贞1976年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷南邑·曾氏家谱不分卷杨朝逢、杨丹桂1974年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷台湾·曾氏族谱不分卷曾庆云(序)、曾永和(题)清光绪三十年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷头公派下曾氏家谱·不分卷曾丽纹1979年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷武城·曾氏族谱不分卷编修者不详清嘉庆九年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷雾峰·曾氏族谱不分卷曾申甫民国十二年、1976年(续抄)刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷永定·曾氏雍睦堂题名谱不分卷曾玉音、曾味根、曾庄、曾文鳌清乾隆四十五年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷曾氏·家世系统图不分卷曾焕魁刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷曾氏列代祖先祭祀表及户口誊本·不分卷编修者不详1982年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷传家宝(曾氏族谱)不分卷曾元辅1984年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷稻江曾氏族谱不分卷曾玉音犹他家谱学会缩微胶卷福建惠安獭江曾氏族谱不分卷犹他家谱学会缩微胶卷福建惠安獭江曾氏族谱不分卷一册犹他家谱学会缩微胶卷民国十六年刊本一册曾颐和刊本一册曾颐和1967年刊本广东省揭阳县西门外五经富客属宗圣曾子五十五世孙支系族谱不分卷编修者不详1982年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷黄帝至夏禹历代远祖史料集不分卷曾颐和1977年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷回忆录不分卷曾勤华1978年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷家谱(曾氏)不分卷曾聪恕会缩微胶卷家族簿不分卷编修者不详会缩微胶卷刊本一册犹他家谱学刊本一册犹他家谱学金湖春秋(曾氏等家谱)不分卷曾人口(曾启修)1978年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷开澎始祖诰公派下族谱不分卷曾江海、曾其明、曾荣宗、曾根旺1984年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷龙山家谱不分卷曾一平刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷龙山派曾氏家谱牒(正本)不分卷陈家驹民国六年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷龙山世系,第六十五派才公直系考直系图不分卷曾份1978年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷鲁国堂上曾氏历代始太高曾祖考妣之神位不分卷彭素娟(抄)1985年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷鲁国堂曾氏历代族谱不分卷曾和文(重抄) 1970年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷鲁国堂族谱(曾氏)协春分堂不分卷曾蓬辉1983年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷南投曾质朴公派下家谱不分卷曾海倾1973年刊本一册犹他家谱学会缩微胶;平和族谱不分卷曾焕枝家谱学会缩微胶卷嵌顶曾氏重修族谱不分卷一册犹他家谱学会缩微胶卷1957年刊本一册犹他曾昆和清道光元年刊本泉郡龙山分派于台湾此路海山郡板桥庄下深丘曾氏历代家承不分卷曾人焕民国三十二年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷荣泉家谱(曾氏家谱)不分卷曾荣泉民国十一年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷汝拱汝潮曾公派下裔孙族谱不分卷曾盛和1982年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷三省鲁国郡曾氏族谱不分卷曾来1982年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷三省堂尚上历代祖高曾祖考妣神位不分卷曾清发刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷三省堂曾氏族谱不分卷编修者不详1985年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷三峡瑞峰公派下族谱不分卷曾濠本一册犹他家谱学会缩微胶卷神经簿不分卷编修者不详民国犹他家谱学会缩微胶卷清乾隆四十六年刊十八年刊本一册十六世曾六一公派下家系表不分卷编修者不详刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷世系族谱(曾氏)不分卷曾忠犹他家谱学会缩微胶卷1952年刊本一册台北竹堑曾氏族谱序、曾氏家谱不分卷曾金定刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷台湾桃园永安村曾姓沿起及原籍界台籍历代谱序不分卷曾门1962年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷太平寨曾氏家谱不分卷曾玉音清嘉庆十二年、清光绪六年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷武城堂家谱不分卷曾进松民国二十六年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷武城曾氏重修宗谱不分卷曾纪湖清道光十七年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷雪兰莪曾氏宗祠族谱不分卷曾庆贤1960年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷燕翼堂曾氏族谱不分卷霞山氏清咸丰十一年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷依照童印族谱抄族谱(曾氏族谱)不分卷曾祥富民国二十六年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷永定迁台曾氏派字系统表不分卷曾子中本一册犹他家谱学会缩微胶卷元才公系统图不分卷编修者不详刊本家谱学会缩微胶卷曾宝荪回忆录不分卷犹他家谱学会缩微胶卷曾东灿家谱表不分卷1976年刊犹他曾宝荪1969年刊本一册曾东灿家谱表不分卷曾东灿1980年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷曾国堂族谱不分卷曾富雄1982年刊本一册他家谱学会缩微胶卷曾家系图(曾家谱)不分卷编修者不详1958年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷曾家族谱不分卷编修者不详刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷曾家族谱记录簿不分卷曾水发1959年刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷曾家祖簿不分卷编修者不详1977年刊本犹他家谱学会缩微胶卷曾见龙公尝系统图不分卷编修者不详刊本犹他家谱学会缩微胶卷曾景和家谱表不分卷曾景和1981年刊本犹他家谱学会缩微胶卷曾丘渊源考不分卷曾清贤1981年刊本他家谱学会缩微胶卷曾氏(族谱)世系表不分卷曾水照册犹他家谱学会缩微胶卷曾氏第六十五派才公房直系考不分卷本一册犹他家谱学会缩微胶卷册1976年刊本编修者不详曾氏黄氏梁氏族谱不分卷编修者不详刊本犹他家谱学会缩微胶卷曾氏家乘不分卷曾克专家谱学会缩微胶卷曾氏家礼簿不分卷曾荣村会缩微胶卷曾氏家谱不分卷学会缩微胶卷曾氏家谱不分卷册1958年刊本一册犹他刊本一册犹他家谱学编修者不详刊本一册犹他家谱编修者不详刊本一册犹他家谱编修者不详刊本一册犹他家谱学会缩微胶卷曾氏家谱不分卷学会缩微胶卷曾氏家谱不分卷缩微胶卷。

六十代: 广新公六十一代:荣普广新公第九子六十二代:遐岭祖杨氏(荣普之子),生子三名,长子:启明,次子启智,三子启先六十三代:曾启明杨氏六十四代:曾希魁田氏(启明长子),生子三名,长子:洪能,次子洪福,三子洪儒六十五代:曾洪福龚氏(希魁次子),生子四名,长子:曾琏,次子曾琯,三子曾瑜,四子曾瑄六十六代:曾琏张氏(洪福长子),生子四名,长子汝安,次子尚安,三字燧安,四子耀安六十七代:曾汝安龚氏潘氏(曾琏长子),生子五名,长子文明,次子文開,三子文祥,四子文宪,五子文高六十八代:曾文高吴氏(汝安五子),生子四名,长子朝麟,次子朝麒,三子朝简,四子朝祯六十九代:曾朝麒张氏李氏(文高长子),生子一名,從龍七十代:曾從龍陈氏刘氏(朝麒之子),生子一名,绍我七十一代:曾绍我彭氏(從龍之子),两子一女,长子曾星明,次子曾星照,曾孝珍偶陈世宪曾星明之房系:七十二代:曾星明刘氏(绍我长子),生四子两女,长子天枢,次子天文,三子天成,四子天福,长女转吊偶邓光华,二女显荣偶蔡长弟七十三代:曾天枢杨氏廖氏孙氏(星明长子),三子一女,长子传能(后随母下嫁后更名为张怀明),次子庆均,三子庆龍,长女庆芬偶王照敏七十四代:l庆均偶刘远容(天枢二子),两子两女,长子凡柱,二子凡来,长女敏丽,二女小叶曾庆龍偶孟世梅蔺正群(天枢三子),二子一女,长子凡益,二子凡洋,长女倩倩七十五代:曾凡柱偶曹玉(庆均长子),曾凡来(庆均二子),长女曾敏丽偶陈奎,二女曾小叶偶张杰七十三代:曾天文偶赵永珍(星明二子),二子二女,长子先中,二子先华,长女付容偶王永财,二女付珍偶李维海,七十四代:曾先中偶刘宗英(天文长子),一子二女,长子凡政,长女丹丹,二女曾梅,七十五代:曾凡政(先中长子),长女曾丹丹,二女曾梅七十四代:曾先华偶杨光凤(天文二子),两女,长女曾叶,二女曾兰,七十三代:曾天成偶王世坤(星明三子),五子一女,长子付刚,二子付强,三子付勇,四子付友,五子付德,长女付英偶张世登七十四代:曾付刚偶蔡在美(天成长子),一子两女,长子凡松,长女凡芹偶陈斌,二女凡素偶刘世银七十五代:曾凡松偶闫朝敏(付刚长子),一子一女,长子曾锐,长女曾丽莎七十六代:曾锐(凡松长子)七十四代:曾付强偶王芹(天成二子),四子,长子凡旭,二子曾鹏,三子曾信,四子曾品七十五代:曾凡旭偶姜成叶(付强长子),一女,曾慧欣七十四代:曾付勇偶吴光玉(天成三子),一子二女,长子凡淮,长女曾欢偶张永,二女曾竞七十五代:曾凡淮(付勇之子)七十四代:曾付友偶李小会(天成四子),一子一女,长子曾集,长女曾琳七十五代:曾集(付友之子)七十四代:曾付德偶王开群(天成五子),一子一女,长子曾元,长女曾桂红七十五代:曾元(付德之子)七十三代:曾天福偶王思容(星明四子),四子一女,长子治均,二子治国,三子治成,四子治家,长女治英偶何星华七十四代:曾治均偶王志芳(天福长子),儿子三女,长子凡登,二子凡聪,长女曾丽娟偶唐思华。

曾氏宗谱家谱族谱

曾氏宗谱、曾姓族谱、曾氏家谱是记录曾姓家族历史、渊源、发展历程的重要文献。

曾氏起源于上古时期,是一个历史悠久、家族庞大的姓氏。

曾姓来源主要有两大组成,一是姒姓,二是姬姓。

曾氏家族繁衍至今,已传承数百代,形成了丰富的族谱文化。

曾氏宗谱的内容主要包括以下几个方面:

1. 谱序:记录曾氏家族的起源、发展历程、迁徙路线等。

2. 奏牍、纶音:记录曾氏先祖的功绩、荣誉、皇帝赐予的封号、谥号等。

3. 像图、像赞:描绘曾氏先祖的肖像,以及对其的评价和赞颂。

4. 舆图、舆记:记录曾氏家族的墓地、故居、山川地貌等。

5. 祖茔、记文:记载曾氏家族的墓地、祖坟所在地,以及相关的碑文、铭文等。

6. 遗事、传说:记录曾氏家族的典故、传说、历史事件等。

7. 世系图、辈份表:详细记载曾氏家族的世系传承,以及各代先祖的字号、事迹等。

8. 跋、领谱字号:尾页的跋文,以及领谱人的名字和字号。

曾氏家族在各地区有不同的分支和堂号,如武城派、兰溪派、庐陵派等。

各派系都有自己独立的族谱,记录各自的发展历程和家族文化。

曾氏家谱不仅对曾姓家族具有重要的历史价值,也对研究中国姓氏文化、家族史、地方史等方面具有很高的参考价值。

值得一提的是,清代著名中兴名臣曾国藩(派名传豫)方从曾参

第六十四代起,实现了全国统一的曾氏字辈。

在他的推动下,曾氏家族发展壮大,形成了更加完善的族谱体系。

曾氏字辈对照表中国历史上有许多伟大的家族,而曾氏家族在这些家族中明显的脱颖而出,它的存在对中国的历史和文化产生了深远的影响。

曾氏家族有着悠久的历史,早在五千年前就已被记载下来,以下是曾氏家族的代字列表:曾氏家族的代字以“曾”开头:贞、子、泰、文、锡、仲、冠、超、勋、军、伯、家、伦、景、慎、友、焘、思、君、岳、招、怀、豪、坤、钧、琛、铭、安、家、钊、灿、范、诚、忠、芸、天、晟、柔、宁、廉、泓、晋、昊、洪、昌、卓。

曾氏家族是一个具有深远影响力和凝聚力的大家庭,它一直延续着古老而灿烂的文化精神。

曾氏家族的各位成员参与了中华民族的伟大历史,秉持着中华民族的传统价值观,努力把每一个代字的传统文化传承到底。

在曾氏家族的文化传承中,家族的代字对应着一种血缘关系,每一个代字都可以追溯到一位伟大的家族成员,这个家族成员就是这一代字背后的历史概念。

比如说,曾文可以追溯到春秋时期的曾参伟大将军;曾招可以追溯到曾参伟大将军的曾招将军;曾锡可以追溯到宋朝的曾尚勋将军;曾仲可以追溯到宋朝的曾仲将军。

曾氏家族的代字代表着不同的历史故事,是家族文化的重要组成部分,也可以说是家族的记忆和历史的载体。

除了代字的历史概念外,曾氏家族的每一个后代,也为中华民族做出了巨大的贡献。

曾氏家族的各位成员曾建立了强大的国家,或担任重要的职务,或创造了著名的学术思想,或取得伟大的成就,或保护了国家的尊严与尊严。

比如宋朝曾尚勋将军曾锡,是宋朝重要的将领;清朝的曾诚,是清朝最著名的科学家之一;19世纪末新疆奉命将军曾天,创办了新疆第一所公立大学;20世纪初新疆奉命将军曾家,努力推行民族自治,保护新疆的独立和尊严,都深受新疆各族的尊敬。

可以说,曾氏家族的传承是家族的光荣,也是历史的有机融合。

曾氏家族的代字是它的象征,每一个代字背后都有许多历史的内涵,他们的英勇的血液和多元的文化精神正在世世代代传承着他们的脉络。

希望曾氏家族继续传承,谱写更加灿烂的家族历史。

曾氏家谱

曾氏家族------历史悠久,源远流长,是轩辕皇帝的苗裔上古聖君夏禹的后代。

历经四千多年,历经沧桑。

支派繁衍遍布全国各地,港澳台及海外地区。

总人口在三千万以上,为中华民族大姓之一。

曾氏家族一贯秉承忠恕传家的古训,注重归宗认祖,修身齐家。

知书达礼,爱国爱家,自强不息,为国家民族的兴旺发达为人类社会的文明进步,作出了巨大的贡献。

曾氏家族功垂百世祖德家馨千秋浩荡

曾氏家族辈分表(辈分分为大小派:大63至107 小一十八至六十二)

宏闻贞尚衍兴毓传纪广昭宪庆繁祥令德维垂佑

钦绍念显扬建道敦安定懋修肇彝常裕文焕景瑞

永锡世绪昌

注:大派由宗圣公曾参公开始

小派由新桥祖仕贵公开始

曾氏大宗祠内对联:大学堂

千古华夏历数百秋惟巫公始定曾姓

万世师表学儒虽众独子兴得领其宗

曾氏大宗祠

天下斯文宗一贯

古今乔木第三家

曾氏大宗祠简介

新桥村曾氏宗祠约建于明代(一说元代),曾是居住在新桥一带的曾姓人的宗族祠堂。

据说他们是孔子的得意门生曾参之后,南宋初年到此落籍,迄今已逾800年,繁衍32代。

祠堂占地1050平方米,三进三间,由檐廊、山门、前殿、正殿和后厅等组成,气势恢宏,是深圳现存最大的古祠堂。

走过天井中的石牌坊,祠门上方“曾氏大宗祠”的匾额扑进眼帘,两侧柱木上镌刻着这一副对联,联语说的是先圣曾参的事,因为曾参在孔门弟子中排位第三,其后人便自称“乔木第三家”。

据说居住在这里的曾姓后人崇尚诗书传家,仅前清时便出过翰林7个进士、数十个举人和秀才,祠前现存的10多对旗墩,便是彼时族中子弟中举或升官时升旗庆贺留下的遗迹。

曾氏大宗祠位于广东省深圳市宝安区沙井镇新桥区社区

摘记于二零零九年二月于深圳

曾氏家谱字派的来源

公元一六八四《清康熙二十三年》康熙出巡曲阜谒孔廟,御笔题赐派语二十個希言·公·彦·承·宏·聞·貞·尚·衍·興·毓·傅·纪·廣·昭·憲·庆·繁·祥·以上字派。

公元一七七四年(乾隆三十九年二月十七日)乾隆告示凡四姓(即孔、颜、曾、孟)都要按照以上二十个字取名,如不按字序取名者,不准入家谱。

清道光皇帝又续赐十个令·德·维·垂·佑·钦·绍·念·显·扬以上叫新字字派。

公元一九二零年(民国九年孔子七十六世孙衍公孔令贻续订二十个派语。

建、道、敦、安、定、懋、修、肇、彝、常、裕、文、焕、景、瑞、永、锡、世、绪、昌。

以上字派是当时北洋政府内务部核准执行,穗民国字派。