梁漱溟生平大事记

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:4

国学大师梁漱溟梁漱溟是蜚声中外的儒学大师,但是很少有人知道他和佛教的关系。

他一生超然物外,淡泊名利,用“无我”的精神,为国家为民族效力。

由于他长年茹素且不蓄发,被人称为“不穿袈裟的和尚”。

我前生是个和尚1987年,中国佛教文化研究所成立时,九十四岁的梁漱溟第一个即席发言,他说:“我是一个佛教徒,从来没有向人说过,怕人家笑话。

一个人有今生,有来生,有前生。

我前生是一个和尚,一个禅宗和尚!”梁漱溟一语惊人,他与佛结缘说来话长。

清光绪十九年(1893年)九月九日,北京米市一个世宦家庭,一名瘦小的男婴呱呱坠地了,他就是驰名文坛的梁漱溟。

时任内阁中书官职的父亲梁巨川,寓光大鼎新和长寿之意,给孩子取名焕鼎,字寿铭。

梁漱溟五岁发蒙读书,六岁还不会穿裤子,瘦弱多病而且呆笨,直到九岁,在父亲的启发下,逐渐从湖涂中清醒过来。

他历经两度私塾,十三岁考入顺天中学,渐渐养成习惯。

他看到家里的佣人天天干做饭,洗衣服,很是辛苦,便问她们是否辛苦,而她们都说习惯脸上常有知足的笑容。

自己家产富足,父母疼爱,不用操任何心,也挑不出任何不满意的地方,但内心却常常感到很纳闷,这是为什么?他为人生问题感到困惑,反复思考,悟出这样一个理:人生的苦乐不在环境,而在自身,即在主观。

其根源是自己的欲望,满足则乐,不满足则苦。

第一个欲望满足了,第二个欲望又来了,而欲望是无法全部满足的。

那时北京琉璃厂西门有个有正书局,出售上海狄葆贤主编的《佛学丛报》,当时梁漱溟对佛教的大乘、小乘尚不分晓,什么密宗、禅宗也不明白,但见到佛书就买,买回家就读,渐渐地发现自己对人生苦乐的探求与佛学合拍,于是边学边钻,渐渐入了门。

十六岁的他开始对人生的烦闷,倾向印度出世思想。

梁漱溟十八岁时,母亲张太恭夫人病重,她拉着梁漱溟的手亲切地说:“儿呀,娘最挂心的就是你的婚事,你妹妹的同学陈英年,聪明伶俐,我很喜欢她,你就和她订婚吧。

”早有出家为僧之念的梁漱溟听了之后,很久才回话:“妈,我一辈子不结婚。

梁漱溟的生平事迹梁漱溟是中国当代著名的哲学家、教育家、思想家、国学大师,中国新儒学的代表人物,中国乡村运动的实践者,有“中国最后一个儒家”之称。

下面是店铺搜集整理的梁漱溟的生平事迹,希望对你有帮助。

梁漱溟的生平事迹梁漱溟出生于1893年,逝世于1988年,是蒙古族,原名焕鼎,字寿铭,后来给自己取笔名梁漱溟,以后就用这个名字立行于世。

他出身于元代王族宗室,家世显赫,是个诗书礼仪家庭,自幼接受良好的教育,学识渊博,学富五车,特立独行,是中国近代史上一个奇特的存在。

梁漱溟的代表作有《中国人》、《做人与读书》、《中国文化要义》、《人心与人生》等。

梁漱溟先生一生寿命很长,历经中国历史发展的几个重要的历史时期,活动范围极广,跟中国近代历史上的很多重要的历史人物都有过接触,因此简单的梁漱溟简介实在无法概括他那波澜壮阔、曲折传奇的一生。

而且因为梁漱溟先生的研究过于深奥,今天的人们已经很少能领会他深刻思想的真谛了。

因此梁漱溟简介不过是抛砖引玉,让人们重新认识这个对中国历史和中国思想发展做出重要贡献的老人。

梁漱溟简介是对梁漱溟先生一身的高度概括,但并不是盖棺定论,因为他的一生就像是一部百科全书,可以让后人不断挖掘,不断研究,总能学到有用的东西,汲取智慧的营养。

当代兴起的国学热,再次将梁漱溟先生带到大众的面前,这也许就是文化复兴的魅力。

梁漱溟的代表作品梁漱溟作品很多,他一生致力于发展中国的乡村教育以及儒学的复兴,出版了多部作品。

包括《东西文化及其哲学》、《中国文化要义》、《印度哲学概论》、《人心与人生》以及《梁漱溟日记》等等,梁漱溟一生寿命很长,从事文化研究的历史也很长,他的作品种类很多,可以说是著作等身,全部收入《梁漱溟全集》里面。

梁漱溟一生从事深奥的哲学及社会学研究,所以他的作品在理论上要强一些,可能不太适合普通大众读,因为梁漱溟作品绝不是娱乐大众的通俗小说,读起来很费力。

但是作为想了解中外哲学发展历程,探究中国文化精髓的人来说,梁漱溟作品是不可不读的经典,而梁漱溟对于国民人性的深入思考,对中国文化发展的苦苦探索都使他的作品在读者群中具有广泛的影响力,虽然历经时光的大浪淘沙依然魅力不减,而对于对国学热爱的读者来说,梁漱溟作品绝对是不可不读的经典。

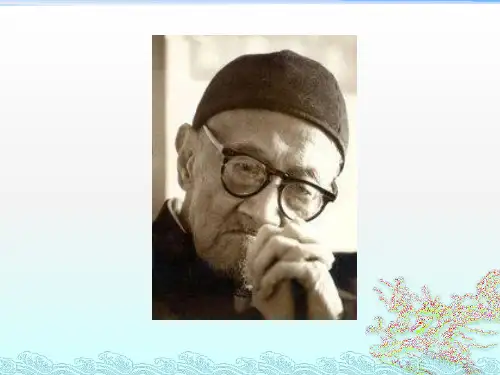

梁漱溟简介梁漱溟(1893—1988),著名的思想家、哲学家、教育家、社会活动家、爱国民主人士,着名学者、国学大师,现代新儒家的早期代表人物之一,有“中国最后一位儒家”之称。

他一生超然物外,淡泊名利,用“无我”的精神,为国家为民族效力。

由于他长年茹素且不蓄发,被人称为“不穿袈裟的和尚”。

我前生是个和尚1987年,中国佛教文化研究所成立时,94岁的梁漱溟第一个即席发言:“我是一个佛教徒,从来没有向人说过,怕人家笑话。

一个人有今生,有来生,有前生。

我前生是一个和尚,一个禅宗和尚!”梁漱溟没有当上和尚,却仍过着出家人的生活,以出家人的精神从事讲学活动。

他在北大开设印度哲学课程,把佛家学说立于大雅之堂,开创了以哲学家地位来研究佛法的先声。

1924年,梁漱溟辞去了北大教席,以佛家救世精神,倾其毕生精力,探求中国民族自救的道路。

他最终以一副佛教徒的心肠,实现了“我生有涯愿无尽,心期填海力移山”的愿望。

他在《拿出家精神来做乡村运动》演讲中说:“真正的和尚出家,是被一件生死大事打动他的心肝,牵动他的生命;他看到众生均循环沉沦于生死之中,很可怜的,所以超脱生死,解决生死,遂抛弃一切,不顾一切。

”无我为大,有本无穷国难时期,梁漱溟为探求救国之计,曾两赴延安,受到毛泽东的热情接待,并且有了亲密的交谈和友好的争论。

梁漱溟是一位善于解剖自己,真正有勇气承认有错误的人。

有人以他一生著作等身,而称之为“中国最后的儒者”,而他则自称只是一位笃信佛学的教徒,说“我一生所忙碌的事业,都是以出世者悲天悯人的心肠,从事入世工作”,由此乃能淡泊名利,超然物外。

“无我为大,有本无穷”,这是梁漱溟常常题赠别人也是勉励自己的箴言。

1988年6月22日,梁漱溟结束了他九十五年的一生,弥留之际说:“我要休息,我要安静!”“一声佛号观世音,声声唤醒自家心。

即心是佛佛即心,心佛众生不差甚。

一声佛号观世音,声声唤醒自家心。

此心好莫昏昧去,留得当前做主人……”梁老轻轻地念着这首的偈诗,轻轻地走了,走了,永远安静地休息了。

梁漱溟的宗教观点以及对它的认识和看法前言我只所以来看梁漱溟的宗教观点是因为这实在是思想文化的根基所在,如放下此问题不谈,所谈思想皆极为空洞。

因所有思想都是为了人类自身的益处,而最为核心的问题则是人类的来源与去向问题,这正是宗教所研究的课题。

所以我们来看宗教观点。

第一章、生平简介梁漱溟(1893—1988),中国著名学者,社会活动家。

原名焕鼎,字寿铭。

祖籍广西桂林,生于北京。

1911年加入同盟会京津支部,任该会机关报《民国报》编辑兼记者。

1916年任南北统一内阁司法总长秘书。

1917—1924年,应蔡元培之聘,任北京大学印度哲学讲席。

1929年任河南村治学院教务长,并接办北平《村治》月刊。

1931年与梁仲华等人在邹平创办山东乡村建设研究院。

抗日战争爆发后,先后任最高国防参议会参议员、国民参政会参政员。

1939年为促进团结抗日,参与发起组织“统一建国同志会”。

1941年该会改组为“中国民主政团同盟”,梁漱溟任中央常务兼同盟机关刊物《光明报》社长。

1946年任该同盟秘书长。

1950—1980年任中国人民政治协商会议全国委员会委员。

此后任全国政协常委及宪法修改委员会委员、中国孔子研究会顾问、中国文化书院院务委员会主席等职。

主要著作有《东西文化及其哲学》(1921)、《中国民族自救运动之最后觉悟》(1931)、《乡村建设理论》(1936)、(中国文化要义)(1949)、《人心与人生》(1980)等。

第二章、梁氏对宗教的定义。

所谓宗教的,都是以超绝于知识的事物,谋情志方面之安慰勖勉的。

①由定义演变而来的宗教的两个条件。

㈠、宗教必以对于人的情志方面之安慰勖勉,为他的事务;梁氏认为“有一件是真的,就是他礼拜供奉了,他的心里便觉得安宁舒帖了怀着希望可以往下生活了。

这便所谓对情志的勖勉。

②在他看来,世上的大大小小的宗教都给人一个安心立命之处,使人能够继续活下去而不致于崩溃,这是一切宗教的通点。

㈡、宗教必以对于人的知识之超外背反,立他的根据。

国学大师梁漱溟生平简介梁漱溟是中国著名的思想家、哲学家、教育家、社会活动家、国学大师,下面是本人为你收集整理的梁漱溟简介,希望对你有帮助!梁漱溟简介梁漱溟出生于1893年,逝世于1988年,是中国当代著名的哲学家、教育家、思想家、国学大师,中国新儒学的代表人物,中国乡村运动的实践者,有“中国最后一个儒家”之称。

梁漱溟是蒙古族,原名焕鼎,字寿铭,后来给自己取笔名梁漱溟,以后就用这个名字立行于世。

他出身于元代王族宗室,家世显赫,是个诗书礼仪家庭,自幼接受良好的教育,学识渊博,学富五车,特立独行,是中国近代史上一个奇特的存在。

梁漱溟的代表作有《中国人》、《做人与读书》、《中国文化要义》、《人心与人生》等。

梁漱溟先生一生寿命很长,历经中国历史发展的几个重要的历史时期,活动范围极广,跟中国近代历史上的很多重要的历史人物都有过接触,因此简单的梁漱溟简介实在无法概括他那波澜壮阔、曲折传奇的一生。

而且因为梁漱溟先生的研究过于深奥,今天的人们已经很少能领会他深刻思想的真谛了。

因此梁漱溟简介不过是抛砖引玉,让人们重新认识这个对中国历史和中国思想发展做出重要贡献的老人。

梁漱溟简介是对梁漱溟先生一身的高度概括,但并不是盖棺定论,因为他的一生就像是一部百科全书,可以让后人不断挖掘,不断研究,总能学到有用的东西,汲取智慧的营养。

当代兴起的国学热,再次将梁漱溟先生带到大众的面前,这也许就是文化复兴的魅力。

梁漱溟教育思想梁漱溟是中国近代伟大的乡村教育的实践者,因此梁漱溟教育思想主要体现在他的乡村教育理论与乡村教育的实施上面。

梁漱溟教育思想非常深刻具体,首先他清楚地看到,中国的教育就是一个治愚治穷的过程,中国大部分人都生活在乡村,而农民面临的最大问题便是愚、穷、弱、私的问题,教育就是要让人们认识到中国国民的劣根性,并且克服这个劣根性。

梁漱溟深刻认识到中国社会就是个乡村社会,中国的出路在乡村,因为要救中国就要从改良中国乡村教育做起。

梁漱溟的骨气和底气“一代直声”梁漱溟是20世纪最具传奇色彩和声誉的人物之一,他的一生有几个横断面让人惊羡:其一是1916年,梁23岁,在《东方杂志》发表《究元决疑论》被蔡元培发现,聘请到北京大学教书(当时有传闻,之前梁预考北大而未获录取);其二是1946年国共和谈期间,10月10日,梁漱溟由南京到上海见周恩来,促其回南京继续和谈。

11日夜,梁由上海回南京,次日清晨,下车见报,看到国军已攻下张家口的消息,不禁对记者惊叹:“一觉醒来,和平已经死了!”这句话被当时的各报纸作为头条标题,一时间成为民国最为著名的话语;其三是在1953年9月11日,粱漱溟在政协全国委员会常委会发言中说:“今建设重点在工业……工人九天,农民九地”,过去农民“与共产党亲如一家人,今日已不存在此形势……”这番话触怒了当时的最高领袖,梁漱溟要“雅量”而不得,于是“三军可夺帅,匹夫不可夺志”,梁漱溟因为这一事件,被誉为“一代直声”,纵观梁漱溟一生,无时无刻不是丰富多彩,之所以选取上述三个横断面,是因为它们分别代表了梁漱溟一生中最为重要的3个阶段:第一段为31岁(1924年)之前,除去梁漱溟的成长期,自1917年始,梁漱溟在北京大学教授印度哲学,是当时北大著名的学者,这一段生涯,梁漱溟可以说是一个单纯的知识分子;第二段从32岁(1925年)到60岁(1953年),这一段生涯中,粱漱溟辞去北大教职,辗转全国各地开展乡村建设,一直到组建民主同盟,再到被毛泽东邀请加入新政府却拒绝之,最后则因为“九天九地”说开始“靠边站”的生涯。

这一时期,梁漱溟的角色是社会活动家兼政治活动家。

第三段则是“靠边站”之后,写作《人生与人心》及其他著作,复归知识分子生涯。

梁漱滨是不是知识分子过去说到梁漱溟先生,一方面的说法是“反面教员”、“顽固的反动分子”,历史已经证明了这种说法的谬误;另一方面,则把梁先生说成知识分子的标杆,知识分子的骨气仿佛凝于梁先生一身。

笔者对梁先生素怀敬仰之心,但对于后一种说法,却有一点自己的认识。

梁漱溟的简介和事迹梁漱溟的简介和事迹摘要:梁漱溟是中国近代史上著名的哲学家、政治家、社会活动家、教育家和文化名人。

他的成就涉及中国文化遗产的研究和传承、政治改革和民主思想的推广、以及教育体制和方法的革新。

本文将介绍梁漱溟的生平经历、学术成果、政治主张以及他所从事的各种社会实践活动,力图全面反映一个杰出的思想家和社会活动家的形象。

关键词:梁漱溟,哲学家,政治家,社会活动家,教育家,文化名人,学术成果,政治主张介绍梁漱溟(1893-1980),字九思,号虚舟,江苏溧阳人,是中国近代史上影响深远的哲学家、政治家、社会活动家、教育家和文化名人。

梁漱溟独特的学术风格和深刻的思想观点,留下了丰富的思想和著作,他也倡导了许多新的政治制度和教育体制改革,作为一名热心公益、投身各种社会实践活动的著名人物,梁漱溟的事业跌宕起伏,但他的影响却至今仍然不减。

梁漱溟生平经历梁漱溟自幼好学,多才多艺,早年在南京师范学校学习,后赴美留学,获得哲学博士学位,并深受美国文化和思想的熏陶。

回国后先后在清华、南开等多所高校担任教授,同时开展古代文化研究工作。

1949年,新中国成立后,梁漱溟拒绝出国,选择留在北京,支持中国共产党的文化和教育事业,1949年初,外国记者问他:“您在民主革命时期,参加了各种运动,引起过警察的关注。

您认为中国今后是否可能有真正的言论自由?”梁漱溟的回答是“我已经得到信任。

我喜欢的事情是从传统哲学和人类的智慧中把有用的东西提炼出来。

这个目的在极权政府下是可能完成的。

”梁漱溟的学术成果梁漱溟是中国拥有多重学科研究背景和视野的著名哲学家,他对传统经典文化、古代哲学思想、西方文明和现代社会思想等具有独到的见解和深入的研究。

他的学术成果主要集中在以下两个方向上:第一,古代哲学传统的研究梁漱溟是一位研究中国古代思想的专家,他的书中既有传统哲学的诠释也有对现代哲学的辩证思考。

其代表作有《中国文化与世界文化》、《中国哲学简史》、《庄子集释》等。

国学大师梁漱溟资料介绍和评价国学大师梁漱溟是现代新儒家的早期代表人物之一,有“中国最后一位大儒家”之称。

以下是店铺为你整理的国学大师梁漱溟资料介绍,欢迎阅读!国学大师梁漱溟人物简介梁漱溟(1893年10月18日-1988年6月23日),原名焕鼎,字寿铭。

曾用笔名寿名、瘦民、漱溟,后以漱溟行世。

原籍广西桂林,生於北京,现代著名思想家,哲学家,教育家,现代新儒学的早期代表人物之一,社会活动家,爱国民主人士。

系出元室梁王,故入籍河南开封,清中叶官游广西桂林。

与原配夫人黄靖贤(1921年至1935年)育有长子:梁培宽,次子:梁培恕,。

第二任妻子陈树芬。

梁漱溟出身于“世代诗礼仁宦”家庭,早年颇受其父梁济(巨川)的影响。

青年时代又一度崇信康有为、梁启超的改良主义思想。

辛亥革命时期,参加同盟会京津支部,曾热衷于社会主义,著《社会主义粹言》小册子,宣传废除私有财产制。

二十岁起潜心于佛学研究,几度自杀未成,经过几年的沉潜反思,重兴追求社会理想的热情,又逐步转向了儒学。

梁漱溟说:“我愿终身为华夏民族社会尽力,并愿使自己成为社会所永久信赖的一个人。

”国学大师梁漱溟生平经历1893年生于北京。

中国人民政治协商会议第七届全国委员会常务委员、中国文化书院院务委员会主席、著名爱国民主人士梁漱溟先生,因病医治无效于1988年6月23日在北京逝世,享年95岁。

1911年加入同盟会京津支部,顺天中学毕业后任京津同盟会机关报《民国报》编辑兼记者。

1916年任南北统一内阁司法总长秘书。

1917年10月,应蔡元培先生之聘,任北京大学印度哲学讲席。

1924年辞离北大,赴山东主持曹州中学高中部。

1928年任广州政治分会建设委员会主席。

1929年任河南村治学院教务长并接办北平《村治月刊》。

1931年与梁仲华等人在邹平创办“山东乡村建设研究院”,任研究部主任、院长,倡导乡村建设运动。

抗日战争爆发后,任最高国防参议会参议员、国民参政会参政员。

1938年访问延安。

辛亥革命前后的梁漱溟梁漱溟先生生于1893年,病逝于1988年,以其95岁的高龄经历了56年的旧中国和39年的新中国。

对于他在抗日战争爆发之前早期43年的经历,1988年7月梁漱溟病故时由新华社发布、《人民日报》全文刊登的《梁漱溟生平》中有这样一段评价:“出生于中日甲午战争前一年的梁漱溟先生,与同时代的志士仁人一样,为民族独立、为国家富强积极追求探索。

他曾醉心于西方政治制度在中国的实现,先赞成‘君主立宪’,随后又加入同盟会,投身辛亥革命,后来他转入从中国传统文化中寻求改造旧中国,建设新中国的‘路向’。

新中国建立后,他‘醒悟’到自己走的改良主义的道路,是行不通的。

尽管如此,梁漱溟先生那种‘改造旧中国,建设新中国’的爱国初衷和为之奋斗的不懈努力一直获得人们的称道。

”1986年辛亥革命75周年纪念前夕,笔者曾登门对梁漱溟先生作过一次专访。

当时他已有94岁高龄,身体仍很硬朗。

对早年的事情出奇地记忆清晰。

当我在北京木樨地22号楼进入他的寓所并说明来意时,梁先生竟一反平素好静的习性,激动地谈起他投身辛亥革命的经历来。

加入京津同盟会梁先生说,我于1906年考入北京顺天中学堂,1911年毕业。

1910年暑假后,班里来了一位插班生,叫甄元熙,字亮甫,广东台山人。

后来我才知道,甄君进校之前就是革命党人,是孙中山的忠实信徒。

他从广州辗转到北京进顺天中学堂,就是来宣传革命,发展革命力量的。

甄君比我长两岁,他因见我对时局也极为关心,很快同我成了好朋友,但实际上,我们的政见并不相同。

他当然是革命派主张,我只是热心对中国进行政治改造,而不同情排满反清。

在如何对中国进行政治改造上,我当时认为英国式政治最为理想,否认君主国体与民主国体在政治改造上有什么差异,并认为法国式(内阁制)、美国式(总统制)皆不如英国式政体完善。

这种观点,实质上是辛亥革命时康有为的“虚君共和论”。

因为这,我同甄君的分歧自不待言,但他这人聪明过人,自有一套交朋友的办法。

辞旧迎新梁漱溟一、梁漱溟的生平简介梁漱溟(1893年-1988年),字鼎新,江苏无锡人。

中国近现代教育家、哲学家、社会活动家、文化名人。

曾任复旦大学校长、中国社会科学院哲学研究所所长等职,是中国教育和社会学界的重要人物。

梁漱溟在思想、教育和社会改革领域的贡献被广泛认可。

二、教育研究与改革梁漱溟以他在教育领域的贡献而闻名于世。

他倡导“教育属于一种自我生成的活动”,强调教育要注重培养学生的独立思考能力和解决问题的能力,而不仅仅是灌输知识。

梁漱溟认为,传统的教育模式过于注重外在的知识传授,而忽略了培养学生的创造力和批判思维能力。

在教育改革方面,梁漱溟提出了“从偏科教育到综合教育”的理念。

他主张将学科知识与综合素养相结合,培养学生全面发展。

他还强调了教育的社会目标,认为教育应该培养学生对社会问题的关注和参与能力,使他们成为社会的积极分子。

三、哲学与人生观梁漱溟的哲学思想融汇了中国传统文化和西方现代哲学的精髓。

他提出了“大道之行也,天下为公”的观念,强调个人的利益要适应社会整体利益,追求个人幸福要与追求社会进步相结合。

梁漱溟认为,人的道德和幸福不应该仅仅建立在个人的功利主义上,而是应该追求更广阔的价值和意义。

梁漱溟还关注人的自由和责任问题。

他认为人应该担负起对自己和社会的责任,而不仅仅是追求个人的自由和享乐。

他反对思想的束缚和人的盲从,主张人要有独立的思考和选择能力。

四、社会改革与公益事业梁漱溟不仅在教育领域有卓越的贡献,还积极参与社会改革和公益事业。

他担任了中国教育学会和中国哲学学会的会长,致力于推动教育和哲学领域的研究和发展。

梁漱溟也是中国人民抗日战争和解放战争的积极参与者,为国家和社会做出了巨大贡献。

在公益事业方面,梁漱溟成立了“梁漱溟教育基金会”,用于资助贫困学生的教育和培养优秀人才。

他还倡导乡村教育事业的发展,并亲自参与乡村教育的建设和改善。

五、梁漱溟的遗产与影响梁漱溟是中国近现代知识分子的典范,他的思想和贡献在中国教育界和社会科学界产生了深远的影响。

梁漱溟(1893年10月18日-1988年6月23日),原名焕鼎,字寿铭。

中国著名思想家、哲学家、教育家、社会活动家、爱国民主人士。

现代新儒家的早期代表人物之一,有“中国最后一位儒家”之称。

主要著作有《中国文化要义》、《东西文化及其哲学》、《乡村建设理论》、《印度哲学概论》、《唯识述义》等,今编有八卷本的《梁漱溟全集》。

(一)清末(1-19岁)

1893年 1岁夏历癸巳年九月初九出生于北京。

1907年 14岁本年开始读梁启超主编之《新民丛报》和《新小说》等出版物。

自称此时开始思考苦乐问题。

1910年 17岁甄元熙来顺天中学读书,梁漱溟与其讨论中国政治改造问题。

本年开始阅读立宪派之《国风报》、革命派之《民立报》。

1911年 18岁中学毕业。

毕业前参加了京津同盟会。

1912年 19岁任《民国报》编辑兼外勤记者。

总编辑孙炳文为其拟“漱溟”作笔名。

本年开始读佛典。

(二)民国(19-56岁)

1913年 20岁正月赴西安期间开始素食。

年初,读幸得秋水《社会主义之神髓》,年末写出《社会主义粹言》。

7月,向父兄表示志愿出家为沙门。

1914年 21岁 2月,在《正谊》发表《谈佛》。

1916年 23岁 9月,在《东方杂志》发表《究元决疑论》。

蔡元培聘请先生到北京大学任教(印度哲学讲师)。

1917年 24岁欲往衡山出家为僧,未能成志。

12月5日到北京大学任教,为哲学门三年级讲授印度哲学概论。

1918年 25岁 3月,在北大哲学门研究所开始讲授佛教哲学。

10月,在研究所开设孔子研究。

11月,在北大出版部出版《印度哲学概论》。

1919年 26岁 1月,与陈大齐等人在北大发起组织哲学研究会。

5月,北京爆发学生运动,先生在《国民公报》发表《论学生事件》。

6月,开始写作《东西文化及其哲学》(对中国、印度、西方三个文化系统的特点及其在世界文化发展史上的地位作了系统的分析,预测了世界文化未来的趋势,对儒学的前途作了乐观的估价),欲以此书为《孔家哲学》、《唯识述义》两书之“引子”。

1920年 27岁 1月,《唯识述义》第一册出版。

本年春,阅读《东崖语录》有感,遂放弃出家之念。

暑假,访问金陵刻经处研究部,向欧阳竟无介绍熊十力。

秋,在北京大学讲演《东西文化及其哲学》,讲演记录自10月始刊于《北京大学日刊》。

1921年 28岁暑假间应山东省教育厅邀请赴济南讲演《东西文化及其哲学》。

10月,该讲演由北京财政部印刷局初版。

本年四、五月间决定过农家生活,年末与黄靖贤女士结婚。

1922年 29岁年初访太原,结识卫中并参观其所办学校。

12月,发表《曲阜大学发起和进行的情形并我所怀意见之略述》。

1923年 30岁 9月,在北京大学开设“孔家思想史”课程。

1924年 31岁 8月,发表《重华书院简章》。

秋,辞去北大教职,应邀前往山东菏泽任省立第六中学高中部主任。

熊十力偕往。

1925年 32岁春,返回北京。

后与熊十力及山东六中部分学生住什刹海讲学。

1926年 33岁 1月,与师友迁居万寿山北大有庄同住共学。

讲《人心与人生》。

1927年 34岁 1月,应邀为北京高校讲演《人心与人生》、《我对于心理学上见解的变迁》等。

1928年 35岁春,访南京陶行知所办晓庄师范学校。

7月,任广东省立第一中学(今广雅中学)校长(他将广雅精神提炼为“务本求实”四个字,并成为延续至今的校训)。

在广州期间,代李济深任广东政治分会建设委员会主席。

提出请办乡治讲习所建议案及试办计划大纲。

9月,发表《请办乡治讲习所建议书》,并为广东地方警卫

队编练委员会讲演乡治问题。

1929年 36岁2月,北大考察江苏、河北、山西等处的村政实验。

秋,赴河南辉县参与筹办村治学院。

11月,发表《河南村治学院旨趣书》。

1930年 37岁 1月,河南村治学院开学,任教务长。

6月,主编《村治》,于该刊发表《主编本刊之自白》、《中国民族自救运动之最后觉悟》等文。

11月,发表《山东乡村建设研究院设立旨趣及办法概要》。

1931年 38岁 1月,赴山东邹平筹办山东乡村建设研究院。

6月,该院成立,任研究部主任。

1933年 40岁 2月,教育部召开民众教育家会议,推选先生等五人起草民众教育在教育系统中的地位的草案,先生负责执笔,写成《社会本位的教育系统草案》。

同时,被教育部聘为民众教育委员会委员。

10月,接任山东乡村建设研究院院长。

1937年 44岁 3月,《乡村建设理论》出版。

8月,作为国防参议员出席参议会。

1939年 46岁 11月,与黄炎培等人发起“统一建国同志会”。

1940年 47岁夏,在四川璧山来凤驿创办勉仁中学。

1941年 48岁 3月,中国民主政团同盟成立,任常务委员,并代表民盟前往香港创办《光明报》,途经桂林时在广西大学讲学两个月。

1942年 49岁 2月,赴桂林,开始写作《中国文化要义》。

1946年 53岁5月,任民盟秘书长,参与国共和谈。

9月,勉仁国学专科学校在重庆北碚成立,1948年改为勉仁文学院。

11月,国共和谈破裂。

先生回北碚,重新写作《中国文化要义》。

(三)新中国(56-95岁)

1949年 56岁夏秋间,晋谒贡嗄上师,领取无上大手印,接受灌顶。

自8月初至9月初,与罗庸、谢无量等在北碚缙云山上修习藏密功法。

11月,《中国文化要义》出版。

1950年 57岁 9月,向中共建议设置中国文化研究所。

10月,写作《中国建国之路》。

1952年 59岁 8月,向毛泽东提出去苏联作学术研究,未果。

1956年 63岁 8月,居京西八大处习静。

1960年 67岁开始写作《人心与人生》。

1966年 73岁“文化大革命”开始。

8月,先生被赶出居室,暂住小屋内。

9月至11月写出《儒佛异同论》。

1974年 81岁 1月,写作《今天我们应当如何评价孔子》,并在政协学习会上讲演。

1975年 82岁 7月,完成《人心与人生》。

重新写作《东方学术概观》。

1984年 91岁《人心与人生》出版。

中国文化书院于北京成立,先生任院务委员会主席。

1985年 92岁 3月,在中国文化书院第一届讲习班上讲演。

1986年 93岁 11月,《东方学概观》出版。

1988年 95岁 6月23日,先生在北京逝世。

墓地山东省邹平县黄山。