腹盆腔淋巴结CT表现

- 格式:doc

- 大小:427.50 KB

- 文档页数:3

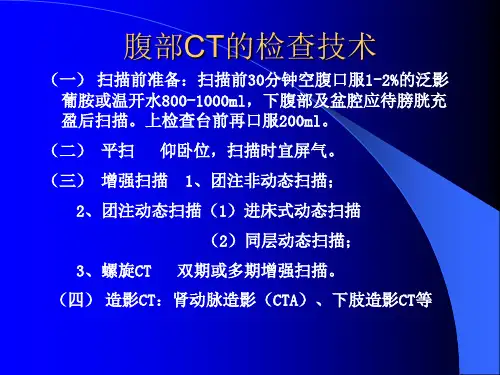

放射科腹部盆腔CT检查技术操作规范一、肝脏二、CT肝动脉造影(CTA)三、CT肝门静脉造影(CTAP)一、肝脏【适应证】1.肝脏良、恶性肿瘤:肝癌、转移瘤、海绩状血管瘤。

2 .肝脏囊性占位病变:肝囊肿、多囊肝、包虫病。

3 .肝脏炎性占位病变:肝脓肿、肝结核。

4 .肝外伤。

5 .肝硬化。

6 .肝脂肪变性。

7.色素沉着症。

【禁忌证】1.严重心、肝、肾功能不全。

2.含碘对比剂过敏。

【操作方法及程序】1.检查前准备(1)认真核对CT检查申请单,了解病情,明确检查目的和要求,对检查目的、要求不清的申请单,应与临床医师核准确认。

(2)训练病人呼吸及屏气。

(3)对增强扫描者,按含碘对比剂使用要求准备。

检查前4h禁食。

(4)检查前Ih口服1%~2%的含碘对比剂水溶液或水500~800m1.,临上机前再服300m1.o2.检查方法和扫描参数(1)平扫①扫描体位:仰卧位,身体置于床面中间,两臂上举抱头。

②扫描方式:横断面连续扫描。

③定位扫描:确定扫描范围、层厚、层距。

④扫描范围:从膈顶至肝下缘。

⑤扫描机架倾斜角度:扫描机架0°。

⑥扫描野(FOV):体部范围。

⑦扫描层厚:5~IOmm°⑧扫描间隔:5~10mm0⑨重建算法:软组织或标准算法。

⑩扫描参数:根据CT机型设定。

(2)增强扫描①对比剂用量:80SIOOm1.离子或非离子型含碘对比剂。

②注射方式:压力注射器静脉内团注或加压快速手推团注,注射速率一般为2~4m1.∕So③扫描开始时间:注射60-8Om1.后开始连续扫描(8SIOS扫描周期)。

④延迟扫描:必要时在注射含碘对比剂后5-10min作延迟扫描。

⑤其他扫描程序和扫描参数:与平扫相同。

3.摄片要求(1)依次顺序拍摄定位片、平扫以及增强图像。

(2)图像显示采用软组织窗,窗位1.30~60HU,窗宽W200~400HU0(3)测量病灶层面CT值及大小,必要时测量病灶层面增强前后的CT值变化。

【注意事项】1.检查前1周内不服重金属药物,如1周内曾进行过胃肠道钢餐造影者,则于检查前先行腹部透视,确认腹腔内无钢剂残留。

盆腔结核的CT及MR诊断特征分析【摘要】盆腔结核是一种严重的传染病,对患者的健康造成威胁。

CT和MR在盆腔结核的诊断中发挥着重要作用。

本文对盆腔结核的CT和MR影像特征进行了详细分析,包括病变部位、形态特征等。

通过比较分析CT和MR影像,发现它们在诊断盆腔结核时各具优势。

结合CT 和MR的影像可以更准确地诊断盆腔结核。

作者强调了CT和MR在盆腔结核诊断中的重要性,提出了进一步研究的方向。

本文对盆腔结核的CT和MR诊断特征进行了全面分析,旨在为临床医生提供更准确的诊断依据,促进盆腔结核的早期诊断和治疗。

【关键词】盆腔结核、CT、MR、诊断、影像特征、联合应用、优势、临床意义、重要性、进一步研究、总结。

1. 引言1.1 盆腔结核的重要性盆腔结核是一种相对少见但危害严重的结核病变,常常造成患者长期疼痛、不孕不育等严重后果。

盆腔结核的重要性主要体现在以下几个方面:1. 盆腔结核易漏诊:盆腔结核的症状缓慢,临床表现多样,易被误诊为其他盆腔疾病,如卵巢肿瘤、子宫肌瘤等,延误了诊断和治疗时机。

2. 盆腔结核后果严重:盆腔结核如果不及时治疗,可导致盆腔脓肿、粘连、器官功能障碍等并发症,严重影响患者的生活质量。

3. 盆腔结核易于传染:盆腔结核是一种传染性疾病,易通过性接触传播,对患者及其家人造成健康威胁。

及时准确地诊断盆腔结核对于患者的治疗和康复至关重要。

CT和MR等影像学检查在盆腔结核的诊断中发挥着重要作用,能够提供非侵入性、全面、准确的图像信息,有助于明确病变部位、范围和性质,指导临床治疗。

通过深入研究和分析CT和MR在盆腔结核诊断中的应用,可以更好地提高诊断准确性和治疗效果,对提高患者生活质量具有积极意义。

1.2 CT和MR在盆腔结核诊断中的作用盆腔结核是一种常见的结核病变,对于其诊断和治疗具有重要的临床意义。

在盆腔结核的诊断中,CT和MR成像技术发挥着重要作用。

CT能够提供高分辨率的骨结构和软组织信息,有助于检测盆腔内的骨质破坏、骨膜反应、膀胱压迫等特征性表现。

盆腔结核的CT及MR诊断特征分析1. 引言1.1 背景介绍盆腔结核是一种罕见但严重的结核病,通常由结核菌侵入盆腔组织引起。

它在临床上常见于女性生殖系统和泌尿系统中。

盆腔结核的临床表现多样,包括腰骶部疼痛、发热、盆腔肿块等。

由于盆腔结核的症状和体征缺乏特异性,因此影像学检查对其早期诊断和治疗起着关键作用。

目前,CT和MR成像技术在盆腔结核的诊断中发挥着重要作用。

CT可以显示盆腔骨骼结构的变化,如骨质破坏和硬化,而MR则能清晰展示软组织的病变情况,如脓肿、脓肿壁增厚和穿破等。

对盆腔结核的影像学表现进行深入分析,不仅有助于对疾病的早期诊断,还能指导临床治疗方案的制定。

本文将结合CT和MR两种影像学手段,系统分析盆腔结核的诊断特征,探讨其与其他盆腔病变的鉴别诊断方法,并对影像学评价进行综合总结,旨在为临床医生提供更准确的诊断依据,促进盆腔结核的早期发现和治疗。

1.2 研究目的研究目的:通过对盆腔结核的CT及MR诊断特征进行综合分析,探讨其影像学表现及鉴别诊断的关键点,为临床医生提供准确诊断和有效治疗策略的参考,提高盆腔结核的诊断准确性和治疗效果,减少误诊率和漏诊率,保障患者的健康和生活质量。

通过本研究,希望能够系统总结盆腔结核的影像学特征,明确其与其他盆腔病变的区别,为临床医生提供明确的诊断依据,为患者提供更好的医疗服务,促进盆腔结核的早期诊断和及时治疗,减少病情的发展和并发症的发生,提高患者的治疗效果和生活质量。

1.3 研究方法研究方法是确定研究对象和研究设计的基础。

盆腔结核的CT及MR诊断特征分析需要严谨的研究方法来确保数据的准确性和可靠性。

本研究采用了回顾性研究方法,通过检索相关的文献和临床资料来总结盆腔结核的CT及MR诊断特征。

我们收集了大量盆腔结核的影像学资料,并进行了详细的筛选和分类。

我们对这些资料进行了系统性分析和比较,找出盆腔结核在CT和MR影像上的共同特征和差异点。

我们还结合临床表现和实验室检查结果进行综合分析,以确保诊断结果的准确性。

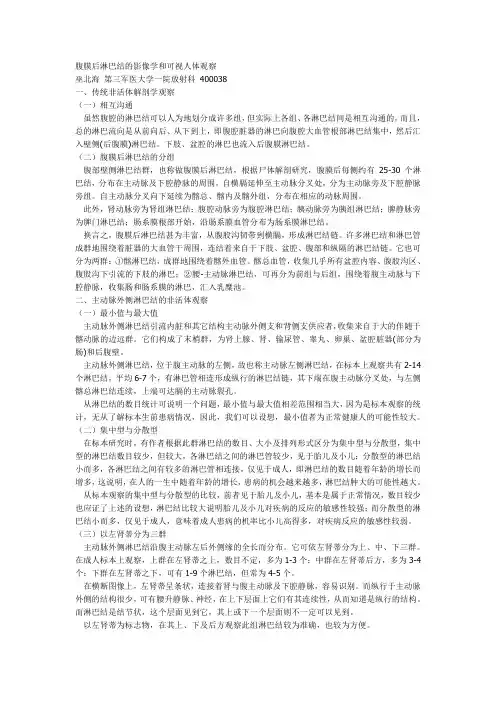

腹膜后淋巴结的影像学和可视人体观察巫北海第三军医大学一院放射科400038一、传统非活体解剖学观察(一)相互沟通虽然腹腔的淋巴结可以人为地划分成许多组,但实际上各组、各淋巴结间是相互沟通的,而且,总的淋巴流向是从前向后、从下到上,即腹腔脏器的淋巴向腹腔大血管根部淋巴结集中,然后汇入壁侧(后腹膜)淋巴结。

下肢、盆腔的淋巴也流入后腹膜淋巴结。

(二)腹膜后淋巴结的分组腹部壁侧淋巴结群,也称做腹膜后淋巴结,根据尸体解剖研究,腹膜后每侧约有25-30个淋巴结,分布在主动脉及下腔静脉的周围,自横膈延伸至主动脉分叉处,分为主动脉旁及下腔静脉旁组。

自主动脉分叉向下延续为髂总、髂内及髂外组,分布在相应的动脉周围。

此外,肾动脉旁为肾组淋巴结;腹腔动脉旁为腹腔淋巴结;胰动脉旁为胰组淋巴结;脾静脉旁为脾门淋巴结;肠系膜根部开始,沿肠系膜血管分布为肠系膜淋巴结。

换言之,腹膜后淋巴结甚为丰富,从腹股沟韧带到横膈,形成淋巴结链。

许多淋巴结和淋巴管成群地围绕着脏器的大血管干周围,连结着来自于下肢、盆腔、腹部和纵隔的淋巴结链。

它也可分为两群:①髂淋巴结,成群地围绕着髂外血管、髂总血管,收集几乎所有盆腔内容、腹股沟区、腹股沟下引流的下肢的淋巴;②腰-主动脉淋巴结,可再分为前组与后组,围绕着腹主动脉与下腔静脉,收集肠和肠系膜的淋巴,汇入乳糜池。

二、主动脉外侧淋巴结的非活体观察(一)最小值与最大值主动脉外侧淋巴结引流内脏和其它结构主动脉外侧支和背侧支供应者,收集来自于大的伴随于髂动脉的边远群。

它们构成了末梢群,为肾上腺、肾、输尿管、睾丸、卵巢、盆腔脏器(部分为肠)和后腹壁。

主动脉外侧淋巴结,位于腹主动脉的左侧,故也称主动脉左侧淋巴结,在标本上观察共有2-14个淋巴结,平均6-7个,有淋巴管相连形成纵行的淋巴结链,其下端在腹主动脉分叉处,与左侧髂总淋巴结连续,上端可达膈的主动脉裂孔。

从淋巴结的数目统计可说明一个问题,最小值与最大值相差范围相当大,因为是标本观察的统计,无从了解标本生前患病情况,因此,我们可以设想,最小值者为正常健康人的可能性较大。

腹盆腔淋巴结

14.3.1肝的淋巴引流

肝淋巴管分浅、深两部,它们在肝脏表面彼此吻合。

肝深淋巴管又分两组:一组伴门静脉分支行向肝门,经肝淋巴结后汇入腹腔淋巴结,部分淋巴管不经肝淋巴结而汇入胃左、右淋巴结或直接入胸导管;另一组随肝静脉出第二肝门,汇入膈上淋巴结和腹腔淋巴结。

肝浅淋巴管行于肝被膜下,分为肝脏面和膈面两组。

肝脏面汇入肝淋巴结,少部汇入纵隔后淋巴结;膈面的淋巴管多数汇入膈上淋巴结,少数汇入胃左淋巴结和腹腔淋巴结。

14.3.2胆囊的淋巴引流

胆囊浆膜层的淋巴管汇成数条较粗的集合淋巴管,多在胆囊颈的左侧部汇入胆囊淋巴结,然后入肝淋巴结,部分淋巴管入网膜孔淋巴结或直接汇入肝淋巴结。

14.3.3胰的淋巴引流

胰头部发出的集合管汇入胰十二指肠淋巴结,然后向下汇入肠系膜上淋巴结,向上经幽门下淋巴结汇入腹腔淋巴结。

胰体和胰尾多是汇入沿牌动脉排列的胰上淋巴结,然后汇入腹腔淋巴结;部分集合淋巴管向下走行,直接汇入肠系膜上淋巴结。

14.3.4胃的淋巴引流

胃的集合淋巴管走行比较集中,原因是胃的营养动脉都来自腹腔动脉。

胃各部的淋巴管沿着各自动脉分支走行,经过一定的淋巴结,最终汇入腹腔淋巴结,再汇入肠淋巴干。

胃底右侧部、贲门部和胃体小弯侧部,引流至贲门淋巴结和胃上淋巴结;胃底左侧部和胃体大弯侧左半部集合淋巴管经胃网膜左淋巴结、脾淋巴结和胰上淋巴结,沿脾动脉汇入腹腔淋巴结;幽门小弯侧淋巴引流经幽门上淋巴结和肝总淋巴结汇入腹腔淋巴结;幽门大弯侧和胃体大弯侧右半部,汇入胃网膜右淋巴结和幽门下淋巴结(图14-3-1)。

14.3.5十二指肠的淋巴引流

十二指肠上部上半的集合淋巴管,多汇入幽门上淋巴结或肝淋巴结,少数可直接入腹腔淋巴结;十二指肠上部下半的集合淋巴管多汇入幽门下淋巴结,部分汇入胰十二指肠前上及后上淋巴结。

十二指肠降部及下部的集合淋巴管,注入胰十二指肠前上、下淋巴结和胰十二指肠后上、下淋巴结,部分可直接汇入肠系膜上淋巴结。

十二指肠的淋巴经过上述各淋巴结,向上可汇入腹腔淋巴结,向下则汇入肠系膜上淋巴结。

14.3.6空回肠的淋巴引流

起于小肠黏膜绒毛中心的中央乳糜管与绒毛长轴平行,并在黏膜深部互相连接而形成细小淋巴管,然后进入黏膜下层及肌层形成较大的淋巴管,穿出肠壁行于两层腹膜之间。

从肠壁到肠系膜根部,淋巴管要经过肠系膜淋巴结,后者位于小肠系膜内,沿小肠动脉及动脉弓排列,最后淋巴液经肠系膜上淋巴结入肠淋巴干而进入乳糜池。

14.3.7大肠的淋巴引流

结肠的淋巴引流:结肠的集合淋巴管多汇入位于结肠壁与结肠动脉弓之间的结肠旁淋巴结,后者的输出淋巴管沿各结肠动脉的分支走行,汇入沿各结肠动脉排列的回结肠淋巴结、右结肠淋巴结、中结肠淋巴结、左结肠淋巴结及乙状结肠淋巴结。

结肠右半部(盲肠、升结肠、横结肠右侧)汇入肠系膜上淋巴结,结肠左半部(横结肠左测、降结肠和乙状结肠)汇入肠系膜下淋巴结(图14 - 3 - 2)。

直肠的淋巴引流:直肠壁内淋巴管网互有吻合,以齿状线为界,可分上、下两个去向。

齿状线以上大部分淋巴管沿直肠上血管向上汇入直肠上淋巴结;少部分淋巴管向两侧沿直肠下血管行走,入髂内淋巴结。

齿状线以下向前外经会阴部及大腿内侧汇入腹股沟淋巴结,最后汇入髂外和髂总淋巴结。

阑尾淋巴管沿阑尾血管,经阑尾淋巴结或直接汇入回结肠淋巴结,然后汇入肠系膜上淋巴结。

14.3.8泌尿生殖系统淋巴引流

泌尿系统的淋巴引流:肾的淋巴管分别起自围绕肾小管、肾被膜下及肾周脂肪囊等三个淋巴丛,肾内丛的集合淋巴管汇合成4~ 5条淋巴干,伴随肾静脉走行,汇入主动脉旁淋巴结,而肾周丛的淋巴管直接汇入主动脉旁淋巴结。

输尿管上部的集合淋巴管汇入肾的集合淋巴管或主动脉旁淋巴结,其下部的淋巴管回流至髂总淋巴结,输尿管盆段的淋巴结回流至髂总、髂外及髂内淋巴结。

膀胱的淋巴引流几乎全部回流至髂内淋巴结。

尿道淋巴管主要回流至髂内淋巴结。

生殖系统的淋巴引流:①男性生殖系统:睾丸及附睾的淋巴干沿精索内上行,至腰大肌处与睾丸血管伴行,汇合至主动脉旁或主动脉前淋巴结。

输精管的淋巴回流至髂外淋巴结,而精囊和前列腺的淋巴则可回流至髂内或髂外淋巴结。

阴囊和阴茎的淋巴回流至腹股沟浅淋巴结,部分回流至髂内淋巴结。

②女性生殖系统:卵巢淋巴管与子宮及输卵管的集合淋巴管汇合,经骨盆漏斗韧带,伴卵巢血管上行,至肾下极平面回流入腰淋巴结。

子宫底和子宫体上2/3的集合淋巴管经阔韧带上部,与输卵管及卵巢的淋巴管汇合,回流入腰淋巴结。

子宫体下1/3部的淋巴管主要注入髂内淋巴结。

子宫颈的淋巴结可分别回流至髂内、外淋巴结以及骶淋巴结。

阴道上部的淋巴注入髂内、外淋巴结。

阴道中部回流至髂内淋巴结。

阴道下部的淋巴管与外阴部的淋巴管汇合回流入腹股沟浅淋巴结。

14.4腹盆部淋巴结的正常CT表现

正如前述腹部淋巴结解剖名称颇多,考虑临床实用性,腹部淋巴结CT图像上在腹腔、腹膜后间隙以及腹后中线血管周围的解剖分布,按肝十二指肠韧带、肝胃韧带、脾门(含胃脾韧带)、大网膜(含胃结肠韧带)、肠系膜以及胰周、肠系膜根部、腹腔动脉周围、门腔间隙、腹主动脉周围上、下部(以L3椎体上缘,即以相当于肠系膜下动脉起始部为界分上、下部)等,分为11个解剖部位。

盆腔主要淋巴结在CT图像上和解剖上命名一致,分为髂外淋巴结、髂内淋巴结、骶前淋巴结及髂总淋巴结等4个解剖部位。

淋巴结CT图像上呈园形或椭园形的软组织影,常通过与周围脂肪比衬而识别。

Dorfman 等曾对130例正常上腹部淋巴结在横断面CT上测定淋巴结短径,发现淋巴结正常值范围内6~20mm,不同解剖部位淋巴结正常值上限:门腔间隙为10 mm,肝门部为7 mm,肝胃韧带8mm,腹主动脉周围上部为9mm,腹主动脉周围下部为11mm,其他部位的淋巴结为10mm。

盆腔淋巴结通常认为大于7 mm为异常增大。

临床上诊断常根据淋巴结大小来判定有无异常,有较高的敏感性和特异性,基本可满足临床诊断的需要。