文化的力量深深熔铸在 [一方水土熔铸万千力量]

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:3

一方水土,一方文化生命之源是水,水赋予了我们生命,赋予给我们人生。

古人云:“人之初,性本善。

”人的起始是相同的,而在探索新事物过程中,总会产生差异,产生的这些差异让我们在不同程度上创造了不同的文化,因而使华夏历史拥有百花争鸣的景象。

“长亭外,古道边,芳草碧连天。

”这句读来朗朗上口的诗句是我国古代诗人思想的结晶。

唐诗宋词不是诗人随机而作,而是有感而发,由当时种种情况而写下来,才造就了今天博深广大的中国古诗词的完美传颂。

唐诗宋词,蕴含着中国几千年的无数个王朝的发展,鼎盛与衰退,还有着诗人内心深深的感情。

如,李白的失意难却,苏轼的辛苦一生,陆游的情意绵绵,王维的塞上风景,马致远的秋思凄美,等等无数名为古代风景及古代文明描绘地淋漓尽致的诗人们,用一首首绝美的,长颂不厌的诗词筑建了中国古诗词文化,让我们一一为之探索。

这里,土山连绵,从未见过这里的天空变蓝的样子,但从这里诞生了一种让无数人为之陶醉的文化,一种陶冶人们情操的绝世文化—戏曲。

中国,这个经济不发达的地方,却拥有这个让无数人为之陶醉的艺术文化。

戏曲,强调多种腔调,动作,服饰,那种身段,那种词语,令我们为之震撼,令我们为他那种气场有一种敬佩之感。

这就是中国艺术,中国文化。

他让我们体会到中国文化的深髓与精华,戏曲是一门高深的艺术,只有拥有一种从内心追随的意识才会成为戏曲之人。

中国文化的最文化是建筑风格。

从古代起,中国崇尚那份燕形建筑,一片片瓦片,整整齐齐地勾勒出房屋的轮廓,那四方四正的房屋,也从另一方面表现出中国人对“天正地圆“思想的深刻认识。

而那燕形四角体现出中国人的智慧之强大,让我们了解到古代人对生命的探索之深。

的确,中国建筑成为中国文化是毋庸置疑的,因为那是中国人智慧的结晶,那是古代劳动任命的辛苦成品。

中国建筑成为中国文化的最具特色的一面,让我们更能体会到中国文化的涉猎面积之广大。

中国建筑为中国文化增添了一种别具特色韵味为与气质。

中国汉字也是中国文化的重要组成部分。

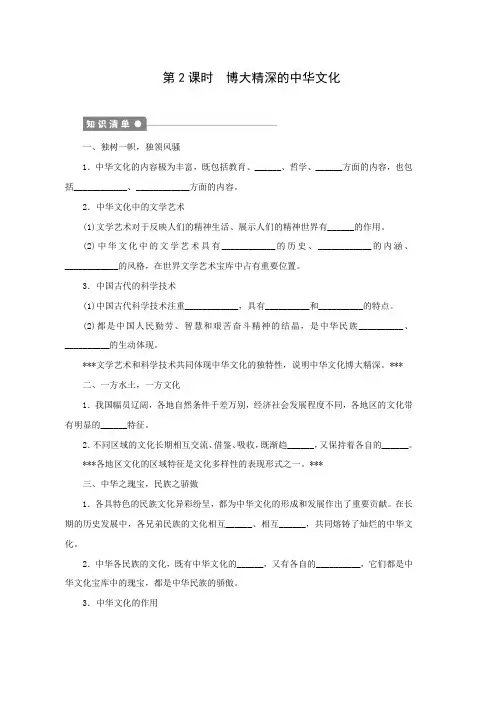

第2课时博大精深的中华文化一、独树一帜,独领风骚1.中华文化的内容极为丰富,既包括教育、______、哲学、______方面的内容,也包括____________、____________方面的内容。

2.中华文化中的文学艺术(1)文学艺术对于反映人们的精神生活、展示人们的精神世界有______的作用。

(2)中华文化中的文学艺术具有____________的历史、____________的内涵、____________的风格,在世界文学艺术宝库中占有重要位置。

3.中国古代的科学技术(1)中国古代科学技术注重____________,具有__________和__________的特点。

(2)都是中国人民勤劳、智慧和艰苦奋斗精神的结晶,是中华民族__________、__________的生动体现。

***文学艺术和科学技术共同体现中华文化的独特性,说明中华文化博大精深。

***二、一方水土,一方文化1.我国幅员辽阔,各地自然条件千差万别,经济社会发展程度不同,各地区的文化带有明显的______特征。

2.不同区域的文化长期相互交流、借鉴、吸收,既渐趋______,又保持着各自的______。

***各地区文化的区域特征是文化多样性的表现形式之一。

***三、中华之瑰宝,民族之骄傲1.各具特色的民族文化异彩纷呈,都为中华文化的形成和发展作出了重要贡献。

在长期的历史发展中,各兄弟民族的文化相互______、相互______,共同熔铸了灿烂的中华文化。

2.中华各民族的文化,既有中华文化的______,又有各自的__________,它们都是中华文化宝库中的瑰宝,都是中华民族的骄傲。

3.中华文化的作用(1)各族人民对共同拥有的中华文化的强烈______感和______感,显示了中华民族厚重的______________和强大的______________。

(2)中华文化的力量深深地熔铸在民族的__________、__________和__________之中,是激励中国人民克服艰难险阻、战胜内忧外患、创造幸福生活的强大____________,也是激励每一个中华儿女共同创造祖国美好明天的不竭____________。

第三单元中华文化与民族精神第六课我们的中华文化一、单项选择题1.(广东珠海一中等六校2014届高三上学期第二次联考)“甜粽子、咸粽子哪个更正宗?”成了2013年端午期间网友的热议话题。

总的说,南方人更偏爱咸粽子,北方人则青睐甜粽子。

这从一个侧面反映出中华文化具有( )A.独特性 B.区域性C.整体性 D.民族性2.(河北唐山一中2013届高三调研考试)我国的都江堰是当今世界年代久远、以无坝引水为特征的宏大工程;我国许多少数民族群众能歌善舞,各民族的歌舞极具特色……这一切说明了( )A.我们的中华文化源远流长B.我们的中华文化独树一帜C.我们的中华文化博大精深D.我们的中华文化异彩纷呈3.悬于黄山市西递敬爱堂的“孝”字,其上半部分左右两侧分别呈现猴头和慈妇的头像,表达了不孝便由人变猴的意蕴。

在我国,孝文化由来已久,甲骨文中就出现了“孝”字。

上述材料说明( )A.孝是我国公民的基本道德规范B.汉字是中华文化源远流长的重要见证C.文字的发明是人类进入文明时代的重要标志D.继承传统文化应海纳百川,博采众长4.(浙江宁波效实中学2013届高三上学期期中考)云纹(下图所示)在华夏文明中有着千年的跨度,在我国的建筑、雕塑、器皿、家具中都有广泛应用。

而且云纹有着丰富文化内涵,传递着天地自然、人本内在、宽容豁达的东方精神和喜庆祥和的美好祝愿。

这说明( )①中华文化一脉相承、博大精深②传统文化具有相对稳定性和鲜明的民族性③中华文化具有兼收并蓄的特点④弘扬传统文化有利于铸造中华文化的新辉煌A.①② B.②④ C.①③ D.③④5.(广东惠州2014届高三第三次调研)2013年第二届岭南民俗文化节在广州举行,来自广东省内12个地市的30多支民俗队伍参加表演和巡游。

举办民俗文化节( )①是尊重文化多样性的表现②促进了中华民族精神的丰富和发展③有利于在文化的包容性中形成和保持文化特色④是人们以自省、自律的方式,提高思想道德修养A.①② B.②④C.③④ D.①③6.(山东青岛二中2013届高三月考)天安门广场安置了56根民族团结柱,每根民族团结柱正面刻画一对相应民族的青年男女身穿五颜六色的节日盛装歌舞相伴的情景,而背面是金色的各民族代表图案,如代表汉族的龙图案、代表回族的清真寺图案。

必修三第六课我们的中华文化第二框博大精深的中华文化(教案说课稿)肃宁县第一中学闫会增一、教学目标1、知识目标(1)知道中华文化博大精深的三方面具体体现;(2)明确我国文学艺术和科学技术的特点;(3)知道文化区域性的成因和不同区域文化之间的关系;(4)明确民族文化与中华文化之间的联系;(5)理解中华文化源远流长、博大精深的重要原因。

2、能力目标(1)培养学生理论联系实际的能力,运用中华文化发展的典型事例说明文化的力量深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中。

(2)培养学生辩证分析能力,辨析中华文化的区域性、民族性特征,掌握中华文化是中国各族人民共同创造的原因。

3、情感态度价值观目标通过中华文化成就的呈现,感悟其博大精深,增强对中华文化和中华民族的认同感,增强学生的民族自豪感、自尊心和自信心,增强爱国主义情感。

二、教学重点、难点1、重点:中华文化的博大精深是如何表现出来的(三个方面)2、难点:区分中华文化的区域性和民族性三、教法和学法:在教学过程中,教师充分发挥主导作用,利用演示、讨论、讲授等方法,设置学生易于接受的教学情境。

让学生在教师的指导下,进行探究式学习,从中获得体验。

1、结合教材的特点和学生的实际,采用学生自主学习、合作探究的学习方式,鼓励学生积极参与、自主探究、总结。

2、多媒体演示法:充分利用多媒体教学资源,更加形象生动地呈现中华文化的丰富内涵,增强视听效果,活跃课堂气氛,提高教学效率。

3、事例分析法:课前引导学生自己去搜集一些相关的资料、事例,在课堂上呈现出来,有利于激发学生的热情,积极参与。

4.、讨论法:通过有效的小组讨论,让学生发现问题、找出办法、得出结论。

四、教学过程:第一环节:板书学习目标(2-3分钟)了解:中华文化博大精深的主要表现(三个方面);中华文化的包容性的表现及意义。

理解:各民族文化的共性与个性特征、相互关系及对中华文化的意义。

重、难点:区分中华文化的区域性和民族性;区分中华文化的两个特征。

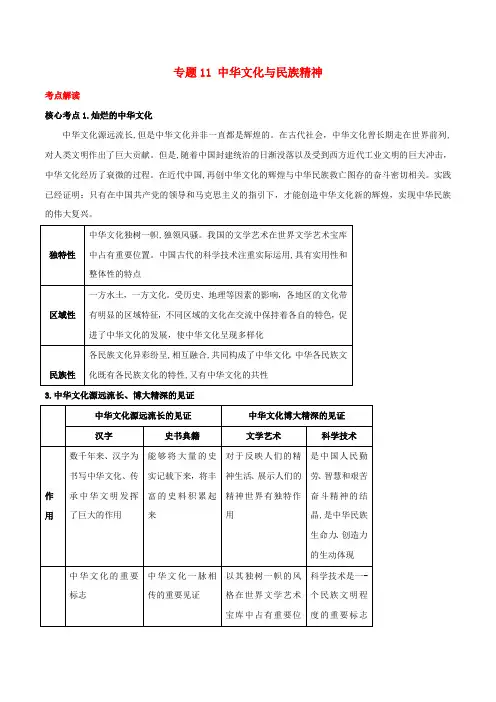

专题11 中华文化与民族精神考点解读核心考点1.灿烂的中华文化中华文化源远流长,但是中华文化并非一直都是辉煌的。

在古代社会,中华文化曾长期走在世界前列,对人类文明作出了巨大贡献。

但是,随着中国封建统治的日渐没落以及受到西方近代工业文明的巨大冲击,中华文化经历了衰微的过程。

在近代中国,再创中华文化的辉煌与中华民族救亡图存的奋斗密切相关。

实践已经证明:只有在中国共产党的领导和马克思主义的指引下,才能创造中华文化新的辉煌,实现中华民族的伟大复兴。

3.中华文化源远流长、博大精深的见证易错提醒1.汉字是文化的基本载体(X )。

文字是文化的基本载体。

2.汉字的发明标志着人类进入文明时代(X )。

文字的发明标志着人类进入文明时代。

3.汉字是中华文化一脉相传的重要见证(X )。

史书典籍是中华文化一脉相传的重要见证。

4.中华文化源远流长与博大精深的区别5.中华文化的包容性意义有利于各民族文化在和睦的关系中交流,增强对自身文化的认同和对其他民族文化的理解地位既是中华文化源远流长、博大精深的重要原因,又是中华文化的重要特征(1)中华民族是多民族的共同体,中华文化呈现着各民族文化的丰富色彩。

中华各民族的文化,既有中华文化的共性,又有各自的民族特性。

(2)各民族文化相互交融、相互促进,共同熔铸了灿烂的中华文化。

各民族的优秀文化都是中华文化的瑰宝,都是中华民族的骄傲。

(3)各族人民对共同拥有的中华文化的强烈认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

(1)中华文化力量的体现。

中华文化的力量深深地熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中,是激励中国人民几千年来克服艰难险阻、战胜内忧外患、创造幸福生活的强大精神力量,也是激励每个中华儿女共同创造祖国美好明天的不竭力量之源。

(2)再创中华文化的新辉煌。

①只有在中国共产党的领导和马克思主义的指引下,才能创造中华文化新的辉煌,实现中华民族的伟大复兴。

②全面认识我国传统文化,“取其精华、去其糟粕”,使中华文化的发展与当代社会相适应、与现代文明相协调,既保持民族性,又体现时代性。

思想政治《文化生活》知识点总结1.什么是文化?文化是怎样产生的?文化生活中的文化是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。

2.文化的形式有哪些?文化的力量作用?形式:①世界观,人生观,价值观(三者为人们文化素养的核心和标志)等具有意识形态性质的部分;②自然科学和技术,语言和文字等非意识形态的部分。

作用:(原因)文化作为一种精神力量,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物质力量,对社会发展产生深刻的影响。

(表现)不仅表现在个人的成长历程中,而且表现在民族和国家的历史中。

3.文化与经济、政治(社会生活的三个基本领域)的关系?①经济是基础,政治是经济的集中表现,文化是经济和政治的反映。

②一定的文化由一定的经济、政治所决定,又反作用于一定的政治、经济,给予政治、经济以重大影响。

③文化与经济、政治相互交融4.文化对人的影响来源:特定的文化环境和各种形式的文化活动对象:①文化影响人们的交往行为和交往方式②文化影响人们的实践活动,认识活动和思维方式。

特点:①文化对人有潜移默化的影响②文化对人有深远持久的影响优秀文化对人的塑造作用:①优秀文化能丰富精神世界②优秀文化能增强精神力量③优秀文化能促进人的全面发展5.文化在综合国力竞争上的地位及作用地位及作用:文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉;文化越来越成为综合国力竞争的重要因素。

突出原因:①文化的力量,深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力中,成为综合国力的重要标志。

②在世界多极化和经济全球化进程中,处于弱势地位的发展中国家,不仅在经济发展上面临严峻挑战,在文化发展上也面临严峻挑战。

如何增强文化竞争力:必须把文化建设作为社会主义现代化建设的重要战略任务,牢牢把握先进文化的前进方向,大力弘扬民族精神,优先发展教育和科技,为经济建设提供正确的方向保证、不竭的精神动力和强大的智力支持。

6.文化的作用①文化作为一种社会精神力量,…会转化为物质力量…;②文化与经济\政治相互交融;对经济、政治具有反作用;…;③优秀文化对人的塑造,优秀文化能丰富精神世界,优秀文化能增强精神力,优秀文化能促进人的全面发④文化在综合国力竞争中的地位及文化是综合国力的重要组成部分。

第六课中华文化理论-即中华文化的特征1.中华文化源远流长――表现P641) 汉字是中华文化的基本载体和中华文明的重要标志,为书写中华文化、传承中华文明,发挥了巨大的作用;2) 史书典籍以其自身的传承性,成为中华文化一脉相传的重要见证。

2.中华文化博大精深――表现P661) 独特性:中华文化独树一帜,独领风骚。

其文学艺术和科学技术,在世界文化宝库中占有重要地位。

2) 区域性:一方水土,一方文化。

我国各地区的文化带有明显的区域特征,不同区域的文化,长期相互交流、相互借鉴、相互吸收,既渐趋融合,又保持着各自的特色。

3) 民族性:各民族文化异彩纷呈,相互交融、相互促进,共同熔铸了灿烂的中华文化。

中华各民族文化既有中华文化的共性,又有各自的民族特性;各族人民对共同拥有的中华文化的强烈认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

3.中华文化包容性的含义及意义P701) 含义:中华文化的包容性即求同存异和兼收并蓄。

求同存异就是能与其他民族的文化和睦相处;兼收并蓄就是能在文化交流中吸收、借鉴其他民族文化的积极成分。

2) 意义:有利于各民族文化在和睦的关系中交流,增强对自身文化的认同和对其他民族文化的理解。

4、如何创造中华文化新的辉煌P65拓展10:感知中华文化的力量1) 中华文化的力量表现为民族精神的力量,能够为社会发展提供精神动力和智力支持,并且能够影响人和塑造人生,促进人的全面发展,从而提升国际竞争力。

2) 中华文化的力量深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中,是激励中国人民几千年来克服艰难险阻、战胜内忧外患、创造幸福生活的强大精神力量,也是激励每一个中华儿女共同创造祖国美好明天的不竭力量之源,中华文化的力量,集中表现为民族精神的力量。

第七课、中华民族精神理论1.是什么――中华民族精神的内涵和特征P721) 内涵:以爱国主义为核心,团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的中华民族精神。

本任务教学设计由教学目标、任务分析、教学过程、目标检测几个部分组成。

围绕本课时(框题)设的三个目:一是“独树一帜,独领风骚”,二是“一方水土,一方文化”,三是“中华之瑰宝,民族之骄傲”的内容,着重从中华文化博大精深的表现去展开,让学生充分感受中华文化的博大精深,增强学生对中华文化的认同感和归属感。

“博大精深的中华文化”框题的教学设计一、教学目标【课程内容表现标准】3.10 辨析中华文化的区域特征,说明中华文化是中国各族人民共同创造的;展现博大精深、源远流长的中华文化是中华民族延续和发展的重要标识。

(第六课我们的中华文化)【教科书相关内容】《文化生活》(人教社,2013年4月):第三单元第六课第二框【教师对教学目标的描述及其评析】本课时中突破难点的总目标是说明中华文化是中国各族人民共同创造的;展现博大精深的中华文化是中华民族延续和发展的重要标识。

为了实现这一总目标的意义,还需要提出较具体的目标:目标l:学生能记忆再认中华文化内容丰富目标2:学生能列举说明中华文化具有区域性的原因;解释不同地域有不同文化。

目标3:解释某些少数民族的独特文化;解释中华文化与各民族文化的关系;中国各民族对中华文化的贡献。

目标4:列举说明中华文化源远流长和博大精深的重要原因在于它的包容性;说明文化的力量深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中评析:针对本框题首先提出一个总目标:说明中华文化是中国各族人民共同创造的;展现博大精深的中华文化是中华民族延续和发展的重要标识。

为了提供计划教学与评价的集中点,又陈述了四个具体目标。

目标1的行为动词是“再认”,名词短语是“中华文化内容丰富”。

,所以把这一目标归入记忆事实性知识类别。

目标2的行为动词是“列举说明”“解释”,名词短语是“中华文化”、“区域性”,所以把这一目标归入运用和分析概念性知识和反省认知知识类别。

目标3的行为动词是“解释”,名词短语是“中华文化”、“各民族文化”“关系”,所以把这一目标归入理解概念性知识和反省认知知识类别。

第二框博大精深的中华文化1.文学艺术(1)地位:在世界文学艺术宝库中占有重要位置。

(2)特点:历史辉煌而悠久、内涵丰富而绚丽、风格鲜明而独特。

(3)作用:反映人们的精神生活、展示人们的精神世界。

2.科学技术(1)地位:一个民族文明程度的重要标志。

(2)特点:注重实际运用,具有实用性和综合性。

(3)作用:体现中华民族生命力、创造力。

二、一方水土,一方文化1.成因(1)我国各地自然条件千差万别,经济社会发展程度不同。

(2)受历史、地理等因素的影响。

2.区域文化间关系:相互交流、借鉴、吸收,既渐趋融合,又保持着各自的特色。

[判一判](1)自然环境决定文化的特性。

( )(2)区域文化相互借鉴,融合趋同。

( )(3)我国的科学技术一直处于世界的前列。

( )(4)我国古代科学技术注重实际运用,具有实用性和综合性的特点。

( )(5)中华文化就是中华各民族文化的总和。

( )提示:(1)×(2)×(3)×(4)√(5)×三、中华之瑰宝,民族之骄傲1.中华各民族文化(1)地位:中华民族的文化,中华文化宝库中的瑰宝、中华民族的骄傲。

(2)关系:既有中华文化的共性,又有各自的民族特性,且相互交融、相互促进,共同熔铸了灿烂的中华文化。

(3)意义:各族人民对共同拥有的中华文化的强烈认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

2.包容性(1)内容①求同存异:能与其他民族的文化和睦相处。

②兼收并蓄:能在文化交流中吸收、借鉴其他民族文化的积极成分。

(2)意义:有利于与其他民族文化在和睦的关系中交流,增强对自身文化的认同和对其他民族文化的理解。

3.中华文化的力量:深深地熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中,是激励中国人民创造幸福生活的强大精神力量和不竭力量之源。

[连一连]中华文化博大精深[创设情景]材料一美学家王朝闻先生说,二人转“好像一个天真、活泼、淘气、灵巧、泼辣甚至带点野性的姑娘,既优美,又自重,也可以说是带刺儿的玫瑰花”。

⾼中政治必修3《我们的中华⽂化》教案 ⾼中政治必修3《我们的中华⽂化》教案 【教学⽬标】: 1、知识⽬标 ◇识记: (1)中华⽂化源远流长的主要见证是⽂字和史学典籍 (2)⽂字的作⽤、意义 (3)史学典籍 (4)中华⽂化的包容性 (5)⽂学艺术对中华⽂化的意义 (6)科学技术是民族⽂明的重要标志 (7)不同区域的⽂化 (8)各民族⽂化 ◇理解: (1)中华⽂化源远流长的发展过程,是世界上唯⼀没有中断的⽂明 (2)汉字与史学典籍是中华⽂化源远流长的见证 (3)如何再创中华⽂化新的辉煌 (4)中华⽂化博⼤精深的重要表现 (5)⽂学艺术、科学技术是中华⽂化博⼤精深的见证,是中华⽂化对世界⽂化的贡献 (6)不同的区域⽂化形成原因、关系及对中华⽂化的意义 (7)各民族⽂化特征、关系及对中华⽂化的意义 ◇分析 (1)联系实际说明中华⽂化源远流长,是当今世界⼀上唯⼀没有中断的⽂明 (2)透过现象把握本质,说明中华⽂明博⼤精深的原因 (3)联系我国各地实际说明“⼀⽅⽔⼟,⼀⽅⽂化”的内涵说明我国民族⽂化是中华之瑰宝,民族之骄傲。

2、能⼒⽬标 (1)培养同学们综合思维能⼒,全⾯、辩证、历史地分析中华⽂化 (2)培养同学们理论联系实际能⼒,运⽤中华⽂化发展的典型事例,说明⽂化的⼒量深深熔铸在民族的⽣命⼒、创造⼒和凝聚⼒之中 (3)培养同学们辩证分析能⼒,辨析中华⽂化的区域特征,说明中华⽂化是中国各族⼈民共同创造的;展现源远流长的中华⽂化是中华民族延续和发展的重要标识 3、情感、态度、值观⽬标 通过对本课的学习,理解中华⽂化的基本特征:源远流长,博⼤精深,是⼈类⽂明史上唯⼀没有中断的古⽼⽂明。

不同区域的⽂化和各个民族的独特⽂化都是中华⽂化的重要组成,彰显着中华民族的⽂化标识。

增强学⽣的民族⾃豪感、⾃尊⼼和⾃信⼼,增强爱国主义情感,为将来投⾝社会主义现代化建设奠定良好的⽂化思想 重点中华⽂化特有的包容性:求同存异 难点各民族⼈民对中华⽂化的认同感和归属感 课程标准运⽤中华⽂化发展的典型事例,说明⽂化的⼒量深深熔铸在民族的⽣命⼒、创造⼒和凝聚⼒之中。

开栏的话“创业创新创优争先领先率先”的新时期江苏精神,是江苏人民励精图治干事业、锐意进取闯新路、敢于超越创一流的精神升华。

为进一步弘扬“三创三先”新时期江苏精神,本刊开设“三创三先在基层”专栏,刊发专题调研、深度观察及理论阐释文章,充分反映和宣传全省各行各业践行“三创三先”精神的宝贵经验和先进典型,引导全省上下将“三创三先”精神内化于心、实化于行,鼓舞全省人民以昂扬的姿态在新的历史起点上迈出新步伐。

“江南好,风景旧曾谙。

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

”自古以来,江苏就是美丽富饶的“鱼米之乡”、商贾云集的“繁华之地”、小桥流水的“人间天堂”。

在文人墨客的笔下,江苏山川秀美如锦织缎绣,莺飞草长处处充满生机,是一个令世人羡慕的好地方。

这方水土孕育了灿烂的历史和光辉的业绩

江苏出才子、出名人、出大家,灿若繁星,绵延不断。

屈指数来,明清两朝全国共产生了212个状元,其中江苏就出了66个。

1955年至今,当选的中国两院院士有339人出生在江苏,高居全国各省市自治区首位。

江苏出财富、出创造、出效益,是国之粮仓、赋之重地。

春秋战国时期,吴王及春申君就在苏州太仓设立了国家最早的粮仓。

公元7—10世纪后,全国经济重心南移,更有了“天下大计,仰于东南”的说法,淮安、扬州成为全国最繁华的城市。

公元17世纪中叶以后,苏州、松江和南京等地巢丝纺织业不断发展,成为我国资本主义萌芽的发祥地。

到了近代,中国民族工业在南通、无锡、苏州蓬勃发展。

改革开放以来,江苏经济连续20多年保持两位数增长。

经济规模不断扩大,全国百强县中江苏占了29个,前10强中占了7席。

2011年全省实现地区生产总值48603亿元,人均GDP首次突破6万元,城乡居民人均收入分别突破6万元和1万元。

江苏位于中国大陆东南沿海中心,地处长江三角洲,总面积10.26万平方公里,居全国各省区第24位。

然而,就在这片仅占全国1%的土地上,江苏以6%的人口创造了约占全国十分之一的财富,为伟大祖国的繁荣发展作出了巨大贡献。

这方水土孕育了古老的文明和先进的文化

文化是融入血脉的元素、植根历史的灵魂,是一方水土生生不息的原动力。

江苏是吴越文化、长江文化的发祥地,在千百年的交流交融中,江苏形成了独特的地域文化,吴文化、金陵文化、徐淮文化、维扬文化与苏东海洋文化共同为中华文明璀璨发展增添了丰富的内涵。

商周时期,泰伯三让天下,带周人来到荆蛮之地,文身断发,发奋图强,在一个偏僻之地开启了一方霸业。

吴国虽远离中原文化中心,却创造了独树一帜的长江文明。

我们熟知的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”出自苏州吴县人范仲淹、“家事国事天下事事事关心”出自无锡东林党人、“天下兴亡,匹夫有责”出自苏州昆山人顾炎武,这些名言警句无不体现了以天下为己任的责任担当和吴文化“敢为天下先”的变革精神。

金陵文化历经多次南北文化的大冲撞、大交流,每一次的冲撞交融,都带来了更大的包容性、开放性与创新性,为江苏文化精神注入新的活力。

在徐淮大地这片神奇的土地上,项羽高唱“力拔山兮气盖世”,刘邦畅怀“大风起兮云飞扬”,在金戈铁马的厮杀征战中书写了壮怀激烈的英雄伟业。

维扬文化因大运河文化的兴起,自隋唐起就渐执天下商贾文化之牛耳,深刻影响了苏东海洋文化的拓展。

近代以来,海洋文明与大陆文明激烈碰撞,对整个华夏文明进步发展产生了巨大影响。

江苏文化以其独特的个性特质,在中华文明发展史上留下了深深的历史烙印,积极探索、突破陈规、奋勇争先的价值取向已成为江苏人血脉中的地域特质和文化基因中的精神标识。

这方水土孕育了自强的传统和争先的精神

江苏人民具有独特的人文特质,崇文而不尚空谈、圆融而不惧竞争、内敛而不失大气,始终保持旺盛的活力,进取心、拼搏劲有增无减,开拓本领、创新能力愈来愈强。

改革开放以来,江苏人秉承优良传统,自觉担当起率先探索、率先发展的时代重任,实现了乡镇企业崛起、外向型经济突飞猛进、适时转变经济发展方式等三次飞跃。

其实,“鱼米之乡”、“人间天堂”在相当一段历史时期并非文人墨客所描述的那么美妙动人。

上世纪80年代,江苏人还守着“鱼米之乡”吃着“酱油拌饭”。

凭借着改革开放的春风,勤劳智慧的苏南农民踏遍千山万水闯市场、吃尽千辛万苦办企业、说尽千言万语拉客户、历经千难万险谋发展,以“四千四万”精神,开创了乡镇工业从无到有、由小变大的“苏南模式”。

张家港,建县之初被称为“苏南的北大荒”,一无钱、二无资源、三无地理优势。

经过20多年的跨越发展,率先成为富裕、文明、协调的样板区域。

正是依靠“团结拼搏、负重奋进、自加压力、敢于争先”的“张家港精神”,没有矿产优势,却建成了全国最大的电炉钢生产基地;没有森林资源,却造就了全国最大的木材水运集散地之一;人均粮田不足0.7亩,却建起了亚洲最大的综合性粮油加工基地……

2008年,昆山被列为全国18个改革开放典型地区,入选理由实现了由单一农业向全面现代化的跨越式发展,综合经济实力跃居全国百强县(市)之首,走出了共同富裕、和谐发展的“昆山之路”。

“昆山之路”本质上就是一个“闯”字,在没有路的地方闯出一条路。

1985年,昆山人在全国第一个自费兴建工业开发区,从上海虹桥机场“蹲点”招来的一个个项目,在这里“生根发芽”。

江苏第一家中外合资企业、第一家外商独资企业、第一幅有偿出让土地、第一个自费创办的国家级开发区相继在昆山诞生……

在每一次大的跨越发展时期,江苏都产生了具有代表性的精神理念,这些精神理念与物质生产领域取得的进步相互促进,在时代的发展中不断拓展丰富。

新世纪之初,江苏把率先全面建成小康社会、率先基本实现现代化确立为本世纪头20年发展的总目标。

“两个率先”寄托着三代中央领导对江苏的厚望,寄托着7800万江苏儿女的热切期盼。

2005年,“三创”精神写进省第十一次党代会报告。

时任江苏省委书记李源潮说,“两个率先”的过程,就是创业创新创优的实践过程。

如果所有的江苏人都充满着“三创”精神,都竟相开展“三创”实践,“两个率先”的事业就会活力无穷,江苏的未来就不可限量。

实践证明,在“三创”精神的感召下,创业的勇气、创新的锐气、创优的志气成为江苏人鲜明的时代特质,全社会的创造活力充分涌现,自主创新能力不断增强,涌现了沙钢集团、尚德集团、武家嘴村等典型代表。

这方水土孕育了光荣的梦想和伟大的实践

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。

”当前,江苏站在了新的起点上,正处在从“第一个率先”向“第二个率先”迈进的重要历史时刻,面对崭新的、艰巨的、在全国具有开拓性的历史任务,迫切需要与新时期、新任务相适应的新时代精神的引导和鼓舞。

2011年10月,江苏省委十一届十二次全会确定新时期江苏精神由“三创”拓展为“三创三先”。

11月,在省第十二次党代会上,罗志军书记向全省号召,实现现代化是中华民族孜孜以求的百年梦想,是几代江苏人不懈奋斗的目标追求。

要大力培育与弘扬“三创三先”新时期江苏精神,让新时期江苏精神内化于心、实化于行,进一步提升推进“两个率先”的“精气神”,始终保持与时俱进、开拓创新的精神状态,永不自满、永不懈怠、永不停滞,把各方面创造热情充分激发出来,把全社会发展活力充分释放出来,不断开辟“两个率先”实践的新境界。

如今,全面建设更高水平小康社会、奋力开启基本实现现代化新征程,已经成为全省人民的奋斗目标。

再创一个黄金发展期,苏南在积极转型、苏中在全力振兴、苏北在奋勇崛起,“三创三先”成为推进“两个率先”发展的引领旗帜和精神火炬,江苏大地处处涌动着争科学发展之先、领社会和谐之先、率基本实现现代化之先的滚滚春潮。

带领村民40年如一日不懈奋斗的华西村老书记吴仁宝、中国移动通信4G核心技术的开拓者东南大学教授尤肖虎、坚守“不让旅客一时难”承诺49年的连云港“雷锋车”组的姑娘们,一个个“三创三先之星”恪守着崇高的精神理念,为江苏的率先发展科学发展和谐发展无私地奉献着自己的力量。

新的时代赋予新的使命,新的目标定将激发新的动力。

在“三创三先”精神的引领下,江苏人民定能攻坚克难、不辱使命,率先完成基本实现现代化的宏伟目标。

责任编辑苏胜利。