拟静力试验资料

- 格式:ppt

- 大小:20.00 MB

- 文档页数:8

第四章拟静力试验4.1概述4.1.1含义拟静力实验方法是目前研究结构或构件性能中应用广泛的一种实验方法。

采用一定的荷载控制或变形控制对试件进行低周反复加载,使试件从弹性阶段直至破坏的一种实验方法。

是使结构或结构构件在正反两个方向重复加载和卸载的过程,用以模拟地震时结构在往复振动中的受力特点和变形特点。

这种方法是用静力方法求得结构振动时的效果,因此称为拟静力试验,或伪静力试验。

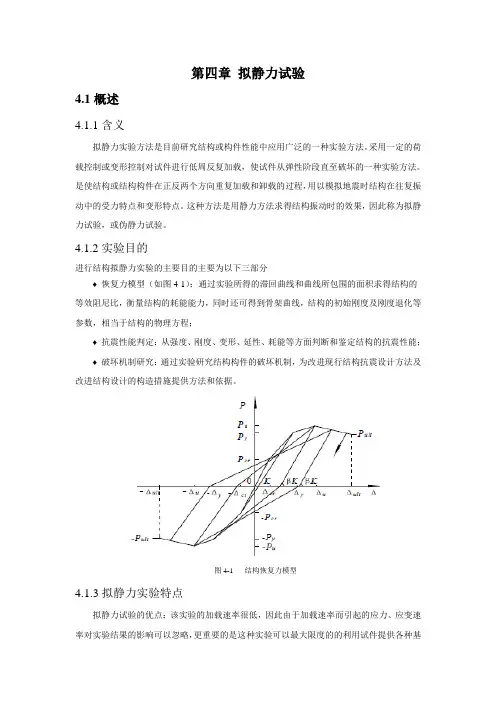

4.1.2实验目的进行结构拟静力实验的主要目的主要为以下三部分♦恢复力模型(如图4-1):通过实验所得的滞回曲线和曲线所包围的面积求得结构的等效阻尼比,衡量结构的耗能能力,同时还可得到骨架曲线,结构的初始刚度及刚度退化等参数,相当于结构的物理方程;♦抗震性能判定:从强度、刚度、变形、延性、耗能等方面判断和鉴定结构的抗震性能;♦破坏机制研究:通过实验研究结构构件的破坏机制,为改进现行结构抗震设计方法及改进结构设计的构造措施提供方法和依据。

图4-1 结构恢复力模型4.1.3拟静力实验特点拟静力试验的优点:该实验的加载速率很低,因此由于加载速率而引起的应力、应变速率对实验结果的影响可以忽略,更重要的是这种实验可以最大限度的的利用试件提供各种基本信息,例如:承载力、刚度、变形能力、耗能能力和损伤特征等,但不能模拟结构的地震反应过程。

拟静力实验方法可用于获取构件的数学模型,为结构的计算机分析提供构件模型,并通过地震模拟振动台实验对结构模型参数做进一步的修正。

可以在试验过程中随时停下来观察结构的开裂的破坏状态;便于检验校核试验数据和仪器的工作情况;并可按试验需要修正和改变加载历程。

存在的不足:试验的加载历程是事先由研究者主观确定的,与地震记录不发生关系;由于荷载是按力或位移对称反复施加,因此与任一次确定性的非线性地震反应相差很远,不能反映出应变速率对结构的影响;拟静力实验控制软件还比较欠缺,大多数还是人工控制或半自动控制,与设备的发展不相适应。

理工大学国防工程学院攻读硕士学位研究生读书报告学号S201304116姓名潘璐学科、专业防灾减灾工程与防护工程研究方向指导教师方秦教授2014年4月16日1.拟静力试验应用综述拟静力试验(quasi-static test) 也称伪静力试验或低周反复加载试验,是结构抗震试验的一种,也是目前结构或构件性能研究中应用最广泛的试验方法。

这种试验方法是在20世纪60~70年代基于结构非线性地震反应分析的要求提的,其根本目的是对结构在荷载作用下的基本性能进行深入的研究,进而建立恢复力模型和承载力计算公式,探讨结构的破坏机制,并改进结构的抗震构造措施。

除拟静力试验,结构抗震实验还包括地震模拟振动台实验、拟动力实验。

地震模拟振动台实验最能真实再现结构地震动和结构反应,是目前研究结构抗震性能最准确的试验方法,主要用于检验结构抗震设计理论、方法和计算模型的正确与否。

但由于台面尺寸和承载力的限制,只能进行小比例模型的试验,且往往配重不足,导致地震作用破坏形态的失真。

拟动力试验与拟静力试验实验设备相同,但拟动力试验中已经通过数值方法考虑了惯性力和阻尼力的影响,试验结果比较能代表结构的真实地震反应。

与以上两种试验相比,虽然拟静力试验不能模拟结构的地震反应过程但其具有以下优点:(1)加载速率较低,由加载速率引起的应力、应变速率对实验结果的影响可以忽略;(2)试验过程可以随时停下来观察结构的开裂的破坏状态;便于检验校核试验数据和仪器的工作情况,并可按试验需要修正和改变加载历程;(3)可以最大限度的测试试件在荷载作用下的基本表现,如:●恢复力模型:通过实验所得的滞回曲线求得结构的等效阻尼比,衡量结构的耗能能力,同时还可得到骨架曲线,结构的初始刚度及刚度退化等参数。

●性能判定:判断试件的强度、刚度、变形、延性等。

●破坏机制:通过实验研究结构构件的破坏机制及抗震性能。

对大型结构来说,足尺试验是必须的,为克服大型结构在室内进行实验时的各种我们选取重要的结构构件进行拟静力试验,以获取用于计算机分析的数学模型。

低周反复荷载是一种对结构或结构构件施加多次往复循环作用的静力试验,也称为静力试验或拟静力试验。

这种方法通过模拟地震时结构在往复振动中的受力特点和变形特点,用静力方法求得结构振动时的效果。

在试验中,结构或构件会在正反两个方向重复加载和卸载,用以模拟地震作用下的受力情况。

这种方法可以帮助研究人员更好地了解结构在地震等极端情况下的性能和安全性。

低周反复荷载试验可以揭示结构在强震下的非线性性能,如强度、刚度、滞回特性和耗能能力等。

这些性能指标对于评估结构的抗震性能具有重要意义。

通过低周反复荷载试验,可以对结构的抗震性能进行定性和定量的评估,从而为结构的抗震设计和加固提供科学依据。

拟静力试验的滞回曲线拟静力试验的滞回曲线是工程材料力学中常用的试验方法之一,它可以通过外加载荷与相应变形之间的关系曲线来反映材料的强度、韧性和塑性等力学特性。

滞回曲线是一个反映材料在加荷-卸荷过程中变形、应力、应变、能量等信息随时间变化的曲线。

下面将详细介绍拟静力试验滞回曲线的相关知识。

首先,在一次拟静力试验中,滞回曲线通常是通过于材料上施加往复应力来获取的。

在试验开始时,先对待测材料施加一个初加载荷,然后在保持该荷的情况下,对材料进行往复载荷施加。

产生的应变和应力被记录下来,形成一条滞回曲线。

初加载荷通常是轻微的,以保证试验材料处于线性弹性阶段。

往复载荷可以选用不同的幅值和频率,在每个应力循环过程中,材料都会经历应力–应变特性不同的状态,这样就可以了解材料在不同应力水平下的变形响应情况以及应力水平对材料力学性质的影响。

滞回曲线的形状通常被描述为一个 "八" 字形,如下图所示。

在这个 "八" 字形滞回曲线中,第一段 BB' 表示材料的线性弹性阶段。

在该阶段,应变与应力成比例关系。

然后,随着施加的载荷超过材料的竖向强度极限,材料就开始漏塑性,进入塑性阶段。

当卸载时,应力会由高水平向低水平过渡。

在 C 点,应力归零并达到最大压缩应变量。

然后,当应变继续下降时,施加负载荷,材料进入负周期。

同样,当卸载时材料有一定的漏塑性,所以在减小应变时,应力保持在一个负载荷水平,直到达到最大应变值的 D 点。

在 D 点,应变达到最小值,同时应力也达到最小值。

然后,当应变再次增加,上述过程重复一遍,形成一个八字形状的滞回曲线。

对于不同种类的材料,滞回曲线的形态各异。

比如,对于脆性材料,滞回曲线形态通常呈六边形,而其弯曲部分比较平直;而对于韧性材料,则滞回曲线通常是 "八" 字形。

滞回曲线的形态对于材料的应力水平极限、应变极限、强度、韧性等都有很大影响。

拟动力试验拟动力试验的原理是:根据数值化的典型地震加速度记录时程曲线,取某一时刻的地震加速度值和试验中前一时刻加载后实测的结构恢复力,用逐步积分振动方程的动力反应分析方法计算出该时刻结构试体的地震反应位移,并对结构试体施加此位移,实现该时刻结构试体的地震反应;实测此时的结构恢复力,按地震过程取下一时刻的地震加速度值,进行该时刻结构试体地震反应位移计算,再将位移施加到结构试体上。

如此逐时刻反复实现计算位移-施加位移-实测结构恢复力-再计算位移……的循环过程,即模拟了结构试体在地震中的实际动态反应过程。

对动力方程中的M ,C ,p 三个量,拟动力试验都可以较好的反应。

M容易准确测量,而且在试验中一般保持不变; K虽然在试验中不断变化,但由于直接从试件测得,也可以准确反应试件的真实情况; P一般依据事先选定的地震波加速度时程确定,也很明确。

拟动力试验中的一个难点就是阻尼矩阵 C的问题。

阻尼的实质是:在基于状态的动力平衡方程中为表征能量耗散而引入的一个数学概念。

在拟动力试验中,并不是由于试验测定,而是事先人为假定的,而且假定整个试验过程中保持不变。

实际上矩阵由人为假定的振型阻尼比转化为数值积分采用的比例阻尼矩阵,就带有很大的主观性和近似性。

在试验过程中,矩阵是不断变化的,进入塑性阶段后,阻尼的机理也会发生改变,这显然与矩阵保持不变的假定矛盾。

在实际试验中也发现输入的阻尼对试验结果有很大影响。

有关研究阻尼对拟动力试验影响的文献非常少。

由于阻尼的复杂性,目前的拟动力试验仍是采用传统的人为假定振型比例阻尼的办法。

拟动力试验另一个问题是以集中力代替实际的分布惯性力,对这种力分布形式的简化带来的影响目前也缺乏研究。

对拟动力试验模型相似关系的研究比起振动台试验也少得多。

我国《建筑抗震试验方法规程》规定的拟动力试验模型相似要求实际是静力相似,而国内实际完成的拟动力模型试验多数是按动力相似进行的。

以上三点是拟动力试验与振动台试验相比的缺陷,也是拟动力试验今后应该重点研究和改进的地方。

拟静力试验加载制度-概述说明以及解释1.引言文章1.1 概述部分的内容:在结构力学领域,拟静力试验是一种常见的方法,用于模拟和研究结构受力的情况。

拟静力试验加载制度是指在拟静力试验中所采用的一套具体的加载方式和规程。

通过对结构施加不同的负载,拟静力试验加载制度能够模拟结构在实际使用情况下所承受的荷载,从而评估结构的力学性能和安全性。

拟静力试验加载制度的设计涉及到多个方面,包括加载的方式、加载的顺序、加载的强度和持续时间等。

通常,拟静力试验加载制度会根据研究的目的和结构的特点进行合理的选择和调整。

加载的方式可以是单点加载、多点加载或均布加载等,而加载的强度和持续时间则需要根据结构的耐久性和安全性要求进行精确控制。

拟静力试验加载制度在结构力学研究和结构设计中具有重要意义。

通过拟静力试验加载制度,可以检验结构的承载能力、刚度和变形性能等。

同时,通过对结构在拟静力试验中的响应和变形进行观测和分析,可以获取结构的力学参数、动态特性和破坏机理等重要信息。

本文将围绕拟静力试验加载制度展开详细论述。

首先,将介绍拟静力试验的基本原理和研究意义。

其次,将系统阐述拟静力试验加载制度的设计原则和方法,并通过实例分析不同加载制度对结构响应的影响。

最后,将根据实验结果对拟静力试验加载制度的优化和未来发展提出建议。

通过本文的论述和分析,旨在为工程界提供关于拟静力试验加载制度的参考和指导,为结构力学领域的研究和应用贡献一份力量。

1.2 文章结构文章结构部分内容如下:文章结构:本文分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,将概述拟静力试验加载制度的背景和意义,并介绍文章的结构和目的。

在正文部分,将分别讨论拟静力试验加载制度的第一个、第二个和第三个要点。

最后,在结论部分,总结拟静力试验加载制度的要点,对试验结果进行分析,并展望未来的发展方向。

通过以上结构的安排,可以系统地展现拟静力试验加载制度的重要性和研究成果,为读者提供全面的了解和参考。

理工大学国防工程学院攻读硕士学位研究生读书报告学号S201304116姓名潘璐学科、专业防灾减灾工程与防护工程研究方向指导教师方秦教授2014年4月16日1.拟静力试验应用综述拟静力试验(quasi-static test) 也称伪静力试验或低周反复加载试验,是结构抗震试验的一种,也是目前结构或构件性能研究中应用最广泛的试验方法。

这种试验方法是在20世纪60~70年代基于结构非线性地震反应分析的要求提的,其根本目的是对结构在荷载作用下的基本性能进行深入的研究,进而建立恢复力模型和承载力计算公式,探讨结构的破坏机制,并改进结构的抗震构造措施。

除拟静力试验,结构抗震实验还包括地震模拟振动台实验、拟动力实验。

地震模拟振动台实验最能真实再现结构地震动和结构反应,是目前研究结构抗震性能最准确的试验方法,主要用于检验结构抗震设计理论、方法和计算模型的正确与否。

但由于台面尺寸和承载力的限制,只能进行小比例模型的试验,且往往配重不足,导致地震作用破坏形态的失真。

拟动力试验与拟静力试验实验设备相同,但拟动力试验中已经通过数值方法考虑了惯性力和阻尼力的影响,试验结果比较能代表结构的真实地震反应。

与以上两种试验相比,虽然拟静力试验不能模拟结构的地震反应过程但其具有以下优点:(1)加载速率较低,由加载速率引起的应力、应变速率对实验结果的影响可以忽略;(2)试验过程可以随时停下来观察结构的开裂的破坏状态;便于检验校核试验数据和仪器的工作情况,并可按试验需要修正和改变加载历程;(3)可以最大限度的测试试件在荷载作用下的基本表现,如:●恢复力模型:通过实验所得的滞回曲线求得结构的等效阻尼比,衡量结构的耗能能力,同时还可得到骨架曲线,结构的初始刚度及刚度退化等参数。

●性能判定:判断试件的强度、刚度、变形、延性等。

●破坏机制:通过实验研究结构构件的破坏机制及抗震性能。

对大型结构来说,足尺试验是必须的,为克服大型结构在室内进行实验时的各种我们选取重要的结构构件进行拟静力试验,以获取用于计算机分析的数学模型。

钢结构拟静力试验钢结构拟静力试验是一种常用的试验方法,用于评估钢结构在静力荷载作用下的性能和承载能力。

通过测试钢结构在不同荷载下的变形、应力和位移等参数,可以验证结构的设计是否满足安全要求,并为实际工程提供依据。

钢结构是一种具有高强度、刚性和稳定性的结构体系,广泛应用于建筑物、桥梁、塔架等工程领域。

在设计和施工过程中,钢结构的质量和性能关系到工程的安全和可靠性。

因此,钢结构的性能评估和试验是必不可少的环节。

钢结构拟静力试验通常包括以下几个步骤:首先,根据设计要求和试验目的,确定试验方案和试验样品。

然后,搭建试验平台和加载设备,确保试验过程的稳定性和安全性。

接下来,根据试验方案逐步加荷,记录和监测试验样品的变形、应力和位移等参数。

最后,根据试验数据进行分析和评估,得出结构的性能和承载能力。

在钢结构拟静力试验中,需要关注的参数包括结构的刚度、强度和稳定性。

刚度是指结构在受力后的变形程度,反映了结构的刚性和变形能力。

强度是指结构在承受荷载时的抗力能力,反映了结构的承载能力。

稳定性是指结构在受力后的稳定性和失稳特性,反映了结构的安全性和可靠性。

钢结构的拟静力试验可以通过传感器和数据采集系统实时监测和记录试验数据,以确保试验的准确性和可靠性。

试验数据的分析和评估可以采用数学模型和计算方法,得出结构的性能参数和安全评价结果。

钢结构拟静力试验的结果可以用于验证结构设计的合理性和可行性,指导实际工程的施工和安装,提高结构的安全性和可靠性。

同时,试验数据还可以用于改进结构设计和优化结构参数,提高结构的经济性和工程效益。

钢结构拟静力试验是一种重要的试验方法,可以评估钢结构在静力荷载下的性能和承载能力,为实际工程提供可靠的依据。

通过合理的试验方案和准确的数据分析,可以确保钢结构的安全性和可靠性,推动工程质量的提升。