理解道德经 第四十八章

- 格式:docx

- 大小:25.93 KB

- 文档页数:6

《道德经》译文(下半部)《道德经》之四十二章原文:道生一,一生二,二生三,三生万物。

万物负阴而抱阳,冲气以为和。

人之所恶,唯「孤」、「寡」、「不谷」。

而王公以为称。

故物或损之而益,或益之而损。

人之所教,我亦教之:「强梁者不得其死」,吾将以为教父。

是道这一自然法则使人类认识到了象征整体的数理“一”,这一整体“一”又分成运动关系的阴阳“二”,由阴阳的合并又组成了静止空间“三”的认识。

由这三者形成的自然规律演化了大地上的万物。

万物总是包含着抽象的阴和具象的阳两方面,它们依靠微小的气体达到阴阳的协调。

人类所厌恶的,莫过于孤寡和贫困,然而王侯总是用孤、寡和不谷来称谓自己,究其原因,万物的发展规律或许是只有先损才后有益,或许是先得益而后遭损。

前辈教导我的,我也将教导晚辈:能成为顶天立地的栋梁之材,其英名将长存于世。

我将把这句话视为施教的最高宗旨。

《道德经》之四十三章原文:天下之至柔,驰骋天下之至坚。

无有入无间。

吾是以知无为之有益,不言之教。

无为之益,天下希及之。

运用天下最柔弱的自然法则,可以驰骋于极强大的国家,凭借这一点,可以无处不达,无孔不入。

所以我明白了研究无为之道有多么大的益处。

(懂得了道这一自然法则) ,不用教育也可达到教化的功效。

无为之道的益处,天下任何一种方式都不能达到这种境界。

《道德经》之四十四章原文:名与身孰亲?身与货孰多?得与亡孰病?是故,甚爱必大费,多藏必厚亡。

知足不辱,知止不殆,可以长久。

名誉和生命哪个最可爱?生命与财产哪个最重要?得与失哪个害处最大?过分地爱恋某一方面,必然会耗费大量的精力与财力,过多地聚敛财富,必然导致大量地丧失。

懂得满足的人就不会以现状为羞耻,明白适可而止的人就不会带来危险,就可长存于世。

《道德经》之四十五章原文:大成若缺,其用不弊;大盈若冲,其用不穷。

大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。

躁胜寒,静胜热,清静为天下正。

凡有大成就的人,好象在某些方面总有不足之处,(正是这一得一失,才使其作用相互弥补,整体上) 不至于衰竭;充盈的物质好象总是从空虚开始,(正是这一虚一实相互转变,) 才使整体上用之不尽。

《道德经》是中国古代哲学家老子创作的一部重要著作。

以下是对《道德经》1-81章的简要注解:第一章:道德经开篇,强调道的存在和无形无物的特性,提出“道生一,一生二,二生三,三生万物”的观点,指出万物的生成与发展是由阴阳相互作用所产生的。

第二章:强调道德经的核心理念“无为而治”,意味着要顺应自然、不强求、不干涉,以无为的态度来引导事物的发展,达到真正的和谐。

第三章:强调道的隐秘性和深远无穷的作用,将其比喻为虚空、无为无形的存在,强调通过减少欲望、返璞归真,才能达到真正的自由和解脱。

第四章:指出道的特性是柔弱而无敌的,用“柔弱胜刚强”来形容,强调逆其自然、与道相违背的行为必然会导致自身的失败。

第五章:探讨天地万物的起源,指出道是宇宙万物的根源,是永恒而无形的存在,通过修身养性来靠近道,达到心灵与自然的和谐。

第六章:强调谦虚和隐退的重要性,认为真正的智慧是懂得保持谦逊低调,退让于人与事物,以达到长久地生存和改变的目的。

第七章:探讨因果循环的原理,指出自然界存在秩序和平衡,通过减少欲望和修养性情,可以逃离自身的束缚和痛苦,回归到自然之道。

第八章:强调善于自省和保持谦逊的重要性,认为处于高位的人应该保持低调,而处于低位的人应该保持谦虚,以实现社会的和谐与安定。

第九章:指出道的深邃和无穷的效用,认为真正的智慧在于了解和遵循道,而非追求权力和名利,实现心灵的真正安宁。

第十章:强调依靠自然的原则,通过顺应自然、遵循道的方式来达到成功,提出“守约以守其守,无欲以观其妙”的观点,强调不执着和适应变化的重要性。

以下是《道德经》11-30章的简要注解:第十一章:强调利用空间和负空间的原则,通过利用容器的空洞来使用它,强调某物体的价值取决于它的空白处。

第十二章:提出“五色令人目盲,五音令人耳聋”观点,指出过度追求物质和感官享受会使人们变得盲目和耳聋,倡导保持内心的平静和自省。

第十三章:指出至柔者能胜刚强,提倡以柔和温和的方式应对问题和冲突,以取得最好的结果。

先秦-老子《道德经第41-60章》原文、译文及注释原文:道德经第41-60章先秦-老子第41章:上士闻道,仅而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。

不笑不足以为道。

故建言有之:明道若昧;进道若退;夷道若颣;上德若谷;大白若辱;广德若不足;建德若偷;质真若渝;大方无隅;大器晚成;大音希声;大象无形;道隐无名。

夫唯道,善始且善成。

第42章:道生一①,一生二②,二生三③,三生万物。

万物负阴而抱阳,冲气以为和④。

人之所恶⑤,唯孤、寡、不榖,而王公以为称。

故物或损之而益,或益之而损。

人之所教,我亦教之,强梁者不得其死,吾将以为教父。

第43章:天下之至柔,驰骋天下之至坚。

无有入无间,吾是以知无为之有益。

不言之教,无为之益,天下希及之。

第44章:名与身孰亲?身与货孰多?得与亡孰病?甚爱必大费;多藏必厚亡。

故知足不辱,知止不殆,可以长久。

第45章:大成若缺,其用不弊。

大盈若冲,其用不穷。

大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。

静胜躁,寒胜热。

清静为天下正。

第46章:天下有道,却走马以粪。

天下无道,戎马生于郊。

罪莫大于可欲;祸莫大于不知足;咎莫大于欲得。

故知足之足,常足矣。

第47章:不出户,知天下;不窥牖,见天道。

其出弥远,其知弥少。

是以圣人不行而知,不见而明,不为而成。

第48章:为学日益,为道日损。

损之又损,以至于无为。

无为而无不为。

取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。

第49章:圣人常无心,以百姓心为心。

善者,吾善之;不善者,吾亦善之;德善。

信者,吾信之;不信者,吾亦信之;德信。

圣人在天下,歙歙焉,为天下浑其心,百姓皆注其耳目,圣人皆孩之。

第50章:出生入死。

生之徒,十有三;死之徒,十有三;而民生生,动皆之于死地,亦十有三。

夫何故也?以其生生之也。

盖闻善摄生者,陆行不辟兕虎,人军不被甲兵;兕无所投其角,虎无所用其爪,兵无所容其刃。

夫何故?以其无死地焉。

第51章:道生之,德畜之,物形之,势成之。

是以万物莫不尊道而贵德。

⽼⼦《道德经》全⽂及各章主题思想概述发布时间:2016-12-3编辑:互联⽹⽼⼦道德经全⽂第⼀章道可道,⾮常道。

名可名,⾮常名。

⽆名天地之始;有名万物之母。

故常⽆,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。

此两者,同出⽽异名,同谓之⽞。

⽞之⼜⽞,众妙之门。

第⼆章天下皆知美之为美,斯恶已。

皆知善之为善,斯不善已。

有⽆相⽣,难易相成,长短相形,⾼下相盈,⾳声相和,前后相随。

恒也。

是以圣⼈处⽆为之事,⾏不⾔之教;万物作⽽弗始,⽣⽽弗有,为⽽弗恃,功成⽽不居。

夫唯弗居,是以不去。

第三章不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民⼼不乱。

是以圣⼈之治,虚其⼼,实其腹,弱其志,强其⾻。

常使民⽆知⽆欲。

使夫智者不敢为也。

为⽆为,则⽆不治。

第四章道冲,⽽⽤之或不盈。

渊兮,似万物之宗;湛兮,似或存。

吾不知谁之⼦,象帝之先。

第五章天地不仁,以万物为刍狗;圣⼈不仁,以百姓为刍狗。

天地之间,其犹橐⿕乎?虚⽽不屈,动⽽愈出。

多⾔数穷,不如守中。

第六章⾕神不死,是谓⽞牝。

⽞牝之门,是谓天地根。

绵绵若存,⽤之不勤。

第七章天长地久。

天地所以能长且久者,以其不⾃⽣,故能长⽣。

是以圣⼈后其⾝⽽⾝先;外其⾝⽽⾝存。

⾮以其⽆私邪?故能成其私。

第⼋章上善若⽔。

⽔善利万物⽽不争,处众⼈之所恶,故⼏于道。

居善地,⼼善渊,与善仁,⾔善信,政善治,事善能,动善时。

夫唯不争,故⽆尤。

第九章持⽽盈之,不如其已;揣⽽锐之,不可长保。

⾦⽟满堂,莫之能守;富贵⽽骄,⾃遗其咎。

功遂⾝退,天之道也。

第⼗章载营魄抱⼀,能⽆离乎?专⽓致柔,能如婴⼉乎?涤除⽞鉴,能如疵乎?爱国治民,能⽆为乎?天门开阖,能为雌乎?明⽩四达,能⽆知乎?第⼗⼀章三⼗辐,共⼀毂,当其⽆,有车之⽤。

埏埴以为器,当其⽆,有器之⽤。

凿户牖以为室,当其⽆,有室之⽤。

故有之以为利,⽆之以为⽤。

第⼗⼆章五⾊令⼈⽬盲;五⾳令⼈⽿聋;五味令⼈⼝爽;驰骋畋猎,令⼈⼼发狂;难得之货,令⼈⾏妨。

是以圣⼈为腹不为⽬,故去彼取此。

老子道论的内涵与理解本文以老子“道”的辨析作为全文的出发点,从“道”的宇宙论、本体论、价值论、修身论四个方面阐述老子道论的基本内涵,从而展示“道”的形而上视域。

标签:老子道道论“道”是中国哲学最高概念,它涵义幽深,包罗万有,揭示出一种无限的、生生不息的、本质的存在。

它地位崇高,无可超越;可体而不可说,可求而不可离;自古至今,其名不去。

中国哲学以“道”作为最高概念,所以谈到中国哲学就不能不论“道”,发扬中国哲学的精神就不能不体悟“道”。

老子是我国古代第一个伟大的哲学家,两千多年来,老子哲学对中华民族哲学思想的发展有着巨大的影响。

“道”作为老子哲学的中心观念,是老子哲学的核心和起点,他的整个哲学体系都是由他所预设的“道”而展开的,因此可以说,老子的“道论”是中国哲学第一枝鲜艳的花朵。

老子的经典著作《老子》中所有的“道”字,符号形式虽然是相同的,但在不同章句的文字脉络中,却有着不同的哲学意涵。

有些章句中,“道”是指形而上的实存者;有些章句中,“道”是指一种规律;有些章句中,“道”是指是指一种准则、指标或典范。

因而,同样是论“道”,而哲学意涵却不尽相同。

但总体来说,在老子的道论中,他是把宇宙论、本体论、价值论、修身论合在一起探讨的。

他说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。

”(《道德经》第四十二章)于此,老子的宇宙发生论基本模式便奠定了。

他说:“道者,万物之奥。

”(《道德经》第六十二章)“万物恃之而生而不辞,功成而不有,衣养万物而不为主。

”(《道德经》第三十四章)由之,老子的本体论而具雏形。

他说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”(《道德经》第二十五章)在此,老子以“道”为核心的价值论表露无疑。

“为学日益,为道日损。

”(《道德经》第四十八章)由此,阐释了老子完善自我的修身论观念。

下面分别加以解说。

一、“道”的宇宙论古代中国人朴实地认为天地万物来源于一种混沌不分的原始状态,原始世界的逐渐分化才得以形成各种事物和现象。

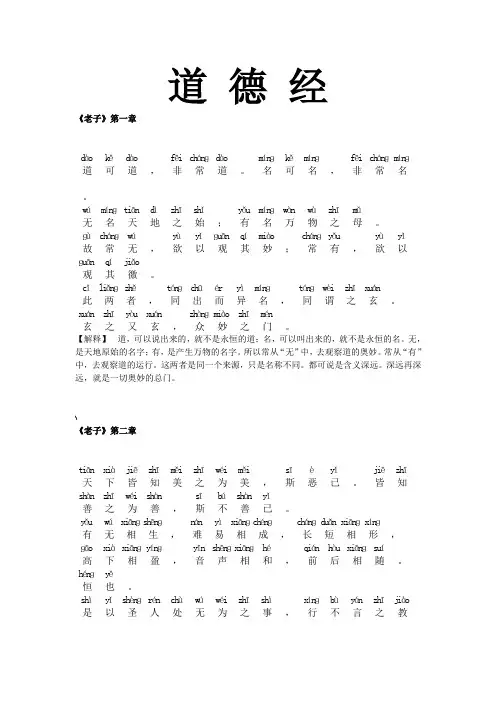

道德经《老子》第一章dào 道kě可dào道,fēi非c hánɡ常dào道。

mínɡ名kě可mínɡ名,fēi非c hánɡ常mínɡ名。

wú无mínɡ名t iān天dì地z hī之s hǐ始;yǒu有mínɡ名wàn万wù物z hī之mǔ母。

ɡù故c hánɡ常wú无,yù欲yǐ以ɡuān观qí其m iào妙;c hánɡ常yǒu有,yù欲yǐ以ɡuān 观qí其j iǎo徼。

cǐ此l iǎnɡ两z hě者,tónɡ同c hū出ér而yì异mínɡ名,tónɡ同wèi谓z hī之x uán玄。

x uán 玄z hī之yòu又x uán玄,z hònɡ众m iào妙z hī之mén门。

【解释】道,可以说出来的,就不是永恒的道;名,可以叫出来的,就不是永恒的名。

无,是天地原始的名字;有,是产生万物的名字。

所以常从“无”中,去观察道的奥妙。

常从“有”中,去观察道的运行。

这两者是同一个来源,只是名称不同。

都可说是含义深远。

深远再深远,就是一切奥妙的总门。

\《老子》第二章t iān 天x ià下j iē皆z hī知měi美z hī之wéi为měi美,sī斯è恶yǐ已。

j iē皆z hī知s hàn 善z hī之wéi为s hàn善,sī斯bú不s hàn善yǐ已。

yǒu 有wú无x iānɡ相s hēnɡ生,nán难yì易x iānɡ相c hénɡ成,c hánɡ长d uǎn短x iānɡ相xínɡ形,ɡāo 高x ià下x iānɡ相yínɡ盈,yīn音s hēnɡ声x iānɡ相hé和,q ián前hòu后x iānɡ相s uí随。

赵妙果老师分享如何理解“损之又损,以至于无为,无为而无不为”《道德经》第四十八章《为道日损》的【原文】:为学日益,为道日损。

损之又损,以至于无为,无为而无不为。

取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。

第二段共十五个字,即:“损之又损,以至于无为,无为而无不为。

”首先,老子这里讲“损之又损”的意义。

第一,不断的损,是为了不断亮化我们人本来的大道品质,不断的损是为了亮化好人一生平安的伟大力量。

损之又损、减之又减、简而再简、约而再约,“道”的伟大创造力便显露出来。

这个求“道”的过程,就是开辟出一块广阔空间来耕耘好人一生平安的过程。

这么一个生命力的走过程,是一个去华而存朴的过程。

第二,“无为”即自然、天之道的品质。

无为不是什么消极的不为;“无为”的真正含义是圣人之为、符合天意之为,是真为、善为、恰当的为。

几千年来,很多人为什么会分裂式地看待老子提出的“无为”是一种消极行为呢?这是因为人类头脑本身的功能喜欢分裂式思考——喜欢肉体与精神的分裂式思考,喜欢意识和潜意识的分裂式思考,甚至是各种欲望让他们在众多层面上都在分裂式思考——这是不少人不相信世界美好和善良的真正原因。

第三,“无不为”,是宇宙具有安平泰的创造功能。

老子在《道德经》第三十七章讲了“道常无为而无不为”的道理,这里说的“无为而无不为”,是以天合天、以道合道、自然而然的圆满境界。

“无不为”具体是一种什么样子呢?这是一种躯体内部和谐平衡的境界,是一种意识与心和谐平衡的境界,是一种思想与真理和谐平衡的境界,是一种身心内外和谐平衡的境界,这种境界是一种“物我两忘”的境界。

什么是物我两忘的无我境界?我们就用生命中的体验来说吧。

当我们人体感觉非常健康之时,我们的大脑是无法感受到身体中某个肢体或者某个器官的存在。

再细化一点说,如果我们走路正常、舒服、健康的时候,您是根本意识不到您有脚的存在;如果我们呼吸功能非常正常健康的时候,您是意识不到自己心肺的存在的。

如果相反,当我们的脚不小心骨折不能走路时,我们才会关注自己脚的健康,把这当成是头等大事。

《道德经》全文老子:「道德經」:第一章道可道,非常道。

名可名,非常名。

无名天地之始﹔有名万物之母。

故常无,欲以观其妙﹔常有,欲以观其徼。

此两者,同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

老子:「道德經」:第二章天下皆知美之为美,斯恶已。

皆知善之为善,斯不善已。

有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。

恒也。

是以圣人处无为之事,行不言之教﹔万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃,功成而不居。

夫唯弗居,是以不去。

老子:「道德经」:第三章不尚贤,使民不争不贵难得之货,使民不为盗﹔不见可欲,使民心不乱。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。

常使民无知无欲。

使夫智者不敢为也。

为无为,则无不治。

老子:「道德经」:第四章道冲,而用之或不盈。

渊兮,似万物之宗﹔湛兮,似或存。

吾不知谁之子,象帝之先。

老子:「道德经」:第五章天地不仁,以万物为刍狗﹔圣人不仁,以百姓为刍狗。

天地之间,其犹橐龠乎。

虚而不屈,动而愈出。

多言数穷,不如守中。

老子:「道德经」:第六章谷神不死,是谓玄牝。

玄牝之门,是谓天地根。

绵绵若存,用之不勤。

老子:「道德经」:第七章天长地久。

天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。

是以圣人后其身而身先﹔外其身而身存。

非以其无私邪。

故能成其私。

老子:「道德经」:第八章上善若水。

水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。

夫唯不争,故无尤。

老子:「道德经」:第九章持而盈之,不如其已﹔揣而锐之,不可长保。

金玉满堂,莫之能守﹔富贵而骄,自遗其咎。

功遂身退,天之道也。

老子:「道德经」:第十章载营魄抱一,能无离乎。

专气致柔,能如婴儿乎。

涤除玄鉴,能无疵乎。

爱国治民,能无为乎。

天门开阖,能为雌乎。

明白四达,能无知乎。

老子:「道德经」:第十一章三十辐,共一毂,当其无,有车之用。

埏埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖以为室,当其无,有室之用。

故有之以为利,无之以为用。

第48章为学日益【原文】为学日益①,为道日损②,损之又损,以至于无为。

无为而无不为③,取④天下常以无事⑤;及其有事⑥,不足以取天下。

【注释】1、为学日益:为学,是反映探求外物的知识。

此处的“学”当指政教礼乐。

日益:指增加人的知见智巧。

2、为道日损:为道,是通过冥想或体验的途径,领悟事物未分化状态的“道”。

此处的“道”,指自然之道,无为之道。

损,指情欲文饰日渐泯损。

3、无为而无不为:不妄为,就没有什么事情做不成。

4、取:治、摄化之意。

5、无事:即无扰攘之事。

6、有事:繁苛政举在骚扰民生。

【译文】求学的人,其情欲文饰一天比一天增加;求道的人,其情欲文饰则一天比一天减少。

减少又减少,到最后以至于“无为”的境地。

如果能够做到无为,即不妄为,任何事情都可以有所作为。

治理国家的人,要经常以不骚扰人民为治国之本,如果经常以繁苛之政扰害民众,那就不配治理国家了。

【导读】本章讲“为学”和“为道”的问题。

他先讲“为学”,是求外在的经验知识,经验知识愈积累愈多。

老子轻视外在的经验知识,认为这种知识掌握得越多,私欲妄见也就层出不穷。

“为道”和“为学”就不同一。

它是透过直观体悟以把握事物未分化的状态或内索自身虚静的心境,它不断地除去私欲妄见,使人日渐返朴归真,最终可以达到“无为”的境地。

这一章所讲的“为学”是反映“政教礼乐之学”,老子认为它足以产生机智巧变。

只有“清静无为”,没有私欲妄见的人才可以治理国家。

因而,老子希望人们走“为道”的路子。

【解读】“为学”是为了获得更多的外在经验知识,这些知识越积累就越多,所以那些大儒才日复一日地求新、求知,还要“时习之”。

求道则不能如此,为道者应该每日减少自己的主观妄念,力求达到虚空、平静,如此才能得“道”,才是真正的大智慧。

有人将老子所说的“学”看为“仁义礼智”等内容,认为“为学日益,为道日损”,是老子对“礼”等做的批判。

这种说法虽然合乎老子一贯的观点,却显得狭隘,没有说出老子对其他的知识的看法,未必是老子的本意。

道德经全文及译文最好的版本上篇第一章道可道,非常道。

名可名,非常名。

无名天地之始,有名万物之母。

故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。

此两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。

第二章天下皆知美之为美,斯恶已。

皆知善之为善,斯不善已。

故有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随。

是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。

夫唯弗居,是以不去。

第三章不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。

常使民无知无欲。

使夫智者不敢为也。

为无为,则无不治。

第四章道冲,而用之或不盈,渊兮似万物之宗;挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,湛兮似或存。

吾不知谁之子,象帝之先。

第五章天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。

天地之间,其犹橐龠乎﹖虚而不屈,动而愈出。

多言数穷,不如守中。

第六章谷神不死,是谓玄牝。

玄牝之门,是谓天地根。

绵绵若存,用之不勤。

第七章天长地久。

天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。

是以圣人后其身而身先;外其身而身存。

非以其无私邪,故能成其私。

第八章上善若水。

水善利万物而不争,处众人之所恶, 故几于道。

居善地,心善渊,与善仁,言善信,正善治,事善能,动善时。

夫唯不争,故无尤。

第九章持而盈之,不如其已;揣而棁之,不可长保。

金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。

功成身退,天之道也。

第十章载营魄抱一,能无离乎﹖专气致柔,能婴儿乎﹖涤除玄览,能无疵乎﹖爱国治民,能无知乎﹖天门开阖,能为雌乎﹖明白四达,能无为乎﹖生之,畜之。

生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。

第十一章三十辐,共一毂,当其无,有车之用。

埏埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖以为室,当其无,有室之用。

故有之以为利,无之以为用。

第十二章五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋猎令人心发狂,难得之货令人行妨。

道德经《为学日益,为道日损-老子》原文及鉴赏(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!道德经《为学日益,为道日损-老子》原文及鉴赏【导语】:[四十八章] 为学日益,为道日损。

道德经第四十八章感悟分享道德经第四十八章以'知者不言,言者不知'为中心思想,强调了谦虚和谨慎的重要性。

这一章教诲我们,在追求智慧和道德的道路上,沉默和谦逊是非常关键的品质。

'知者不言'意味着真正有智慧的人更倾向于保持沉默。

这是因为他们深知言语往往无法准确地表达复杂的思想和真理,而且言语往往容易给人带来误解。

相反,他们选择通过行动和实际的示范来传达自己的智慧。

他们明白,真正的智慧并不在于说出有多少,而在于能够将其应用于生活中,从而产生实际的效果。

'言者不知'则是指那些口若悬河、喜欢空谈而缺乏实际行动的人。

他们虽然可能拥有丰富的知识,善于表达自己的观点,但却往往缺乏真正的智慧。

这是因为他们把重点放在言辞上,而忽视了行动的重要性。

他们往往被自己的言辞所迷惑,以为自己已经掌握了真理,但实际上却远离了真正的智慧。

这一章的感悟告诉我们,在追求道德和智慧的道路上,谦逊和实际行动是非常重要的。

我们应该谦虚地承认自己的不足,愿意倾听他人的意见和建议。

我们应该通过实际行动来证明自己的智慧,而不是仅仅停留在言辞上。

只有这样,我们才能真正地拥有智慧,成为真正的知者。

此外,这一章还提醒我们要避免陷入空谈和自以为是的境地。

我们应该意识到,言辞往往是有限的,无法完全表达我们的思想和真理。

因此,我们应该注重实际行动,将我们的智慧应用于生活中,从而产生真正的影响。

总之,道德经第四十八章教导我们要保持谦虚和实际行动的品质。

只有通过谦虚的态度和实际的行动,我们才能真正获得智慧,成为真正的知者。

这一章的感悟提醒着我们,在追求道德和智慧的道路上,我们应该不断反思和修正自己,以实际行动来证明我们的智慧。

道德经中的自我完善之道自古以来,人们一直在追求自我完善的道路上努力着。

而在中国古代哲学经典《道德经》中,我们可以找到一些关于自我完善的指导原则。

作为一位资深学者,我对道德经中的自我完善之道进行了深入研究,并得出了一些心得体会。

本文将从三个方面阐述我的研究心得,分别是修身养性、治国平天下和达到无为而治。

首先,修身养性是自我完善的基础。

道德经中强调了个人修身养性的重要性。

其中,道德经第三十三章指出:“知人者智,自知者明。

胜人者有力,自胜者强。

”这句话告诉我们,要想理解他人,首先要有智慧;要想胜过他人,首先要强大自己。

这就要求我们要不断提升自己的智慧和能力,通过学习和实践不断完善自己。

其次,治国平天下是自我完善的延伸。

道德经中有许多关于治国理政的论述,这给我们提供了一些指导原则。

例如,在第八十章中,道德经提到:“小国寡民,使有什伯之器而不用;使民重死而不远徙。

”这句话告诉我们,一个国家的治理应该简洁高效,不应该过度依赖工具和制度,而应该注重人民的生活和福祉。

因此,作为一位领导者,要想实现国家的长治久安,就需要在治理中注重人民的需求和利益。

最后,达到无为而治是自我完善的高级境界。

道德经中多次强调了无为而治的重要性。

例如,在第四十八章中,道德经提到:“为学日益,为道日损。

损之又损,以至于无为。

”这句话告诉我们,随着学习和修行的深入,我们应该逐渐舍弃自我意识和私欲,达到无为而治的境界。

只有在无为的状态下,我们才能真正与自然和谐相处,实现自我完善。

总之,道德经中的自我完善之道给我们提供了一些宝贵的指导原则。

通过修身养性、治国平天下和达到无为而治,我们可以不断提升自己的智慧和能力,实现自我完善的目标。

作为一位资深学者,我深信,只有不断追求自我完善,才能在追求真理的道路上不断取得进步。

因此,我将继续深入研究道德经中的自我完善之道,并将其应用于实际生活中,为社会的进步和发展做出贡献。

成语为学日益为道日损的出处

【最新版】

目录

1.成语的来源

2."为学日益,为道日损"的含义

3.出处的背景和故事

4.成语的现实意义

正文

“为学日益,为道日损”是一句出自《道德经》的成语,意思是说,做学问要不断地积累知识,而修道则要逐渐减少欲望和执着。

这个成语传达了一个关于学习和修行的深刻道理,对于我们理解和实践这个观念有着重要的启示。

“为学日益”是指学习知识的过程,这其中的“益”是增加的意思,也就是说,我们在学习的过程中要不断地增加知识,扩大自己的认知范围。

无论是在学校教育还是在社会实践中,都需要我们持续不断地学习,才能保持进步。

“为道日损”则是指修行的过程,其中的“损”是减少的意思。

修行的过程是一个内省和自我反思的过程,我们需要通过这个过程来减少自己的欲望和执着,以达到心灵的平静和安宁。

这个成语的出处是《道德经》的第四十八章,这一章节是老子论述道家修行理论的重要部分。

老子认为,人应该通过修行来达到与道合一的境界,而这个过程就是一个不断减少欲望和执着的过程。

“为学日益,为道日损”这个成语在今天的现实意义也非常重大。

它提醒我们,学习和修行是人生的两个重要方面,我们需要在增加知识的同时,也要减少欲望和执着,以达到心灵的平衡。

同时,这个成语也告诉我

们,学习和修行是一个持续不断的过程,我们需要始终保持对知识和真理的追求,同时也要有自我反思和修行的意识。

如何理解《道德经》“学不学,复众⼈之所过”?开经语宣道贵德抱⽆得⼀⾏善利⽣济世救⼈虚静恬淡寂寞⽆为知强守柔神定⽓闲求真返朴天地⼈和慈⼼⼤⽤智慧超逸道常⽆名⽞同⽆碍上德⽆⼰法⾬⽆边此篇承接⽼⼦为什么说“民之从事,常于⼏成⽽败之”?学习道德经,开启⼤智慧经⽂:学不学,复众⼈之所过。

“学不学”是第五句正反句。

⼈天⽣会模仿,这是从猴⼦那⾥继承来的。

从⾁体上说,⼈是从猴⼦变来的,但从灵性上说,⼈是道的化现。

进化论产⽣于西⽅,但西⽅基督教徒很忌讳进化论。

华⼈不忌讳进化论,反⽽是最喜欢进化论。

学习就是模仿。

世⼈学习很久了,现在⽼⼦引导世⼈进⼊学习的⾼级阶段,就是“学不学”的阶段。

把不学作为学习的⽅向,世⼈太爱学习了,所以⼀定反对⽼⼦的学不学的修法。

但这确实是学习的⾼级阶段,是从浅思维进⼊深思维的关键阶段。

学习捆绑了⼈的⼼流,学不学是释放⼈的⼼流。

在没有学习之前,⼈的⼼流是紊乱的,没有⽅向的。

经过学习,⼼流开始有⽅向的流动,越流越远,这⾮常美好。

学习如同开挖渠道,让⽔流顺着渠道流动。

⼼流如⽔,思维逻辑就是渠道。

经过学习,⼼流在思维逻辑的渠道中流动,这是有⽅向有⽬的的流动。

但⽼⼦在⽞同⼤定中⽞照⼀切,发现⼈的⼼流在固定的思维逻辑的渠道中流动,失去了⽆限的可能性,失妙⼊徼。

思维逻辑的渠道变成新的思维笼⼦,⽆⾮是这个笼⼦不是⽅形的,⽽是流线形的,只是形状不同,本质都是思维笼⼦(徼),限制⼈的原始思维的⽆限可能性(妙)。

⽼⼦知道⼈的原始思维就是道思维,道思维是⽆限的,没有思维笼⼦的。

⽼⼦宣说“学不学”的新奥义,既承认学习的价值,⼜看到学习产⽣的思维笼⼦,使⼈失去⽆限的道思维,从⽽失去获得真谛的机会。

这就是⽼⼦⼼流的⼏微处,世⼈获得学习的思维逻辑就欢天喜地,根本不知道陷⼊了新的思维笼⼦。

经⽂:复众⼈之所过。

这句经⽂让注释家头疼很多年。

给你⼀条路,让你⾛向远⽅,从⽽也让你永远离开故乡。

现在⽼⼦要离开故乡的游⼦返回⾃⼰的故乡,所以说“复众⼈之所过”。

道德经第48章原文及译文感悟道德经第四十八章· 无为而治为学日益①,为道日损②。

损之又损,以至于无为。

无为而无不为③。

取④天下常以无事⑤,及其有事⑥,不足以取天下。

【语译】①为学日益:探求外物的知识,日求增益。

只不过,“吾生也有涯,而知也无涯,以有涯随无涯,殆已。

”②为道日损:领悟天地自然大道,日求消减个人的世俗偏见和各种欲望,最后达到无知、无欲、无为的境界。

③无为而无不为:不妄为,就没有什么事情做不成。

④取:治理之意。

⑤无事:不忘为,无扰攘之事。

⑥有事:执著于有所作为,骚扰民生。

译文探求知识,每天要增加一些;领悟大道,每天要减少一些。

减少再减少,达到不妄为的境界。

不妄为,就没有什么事情做不成。

所以治理天下要靠不妄为。

那些执著于有所作为的人,不能治理好天下。

感悟为学,是求取外在的知识和经验,知识和经验积累得愈多,私欲妄见也愈多。

为道,即体悟事物的本质或运动规律,它不能靠积累知识,而要靠直观体悟和理性思考。

它可以使人去除私欲妄见,日渐返璞归真,最终达到“无为而无不为”的境界。

“无为而无不为”是一个极富智慧的命题。

它从哲学高度论证了“无为”的社会意义,把“无为”的思想发挥到极致。

从表面上看,“无为”是一种后退的手段,但真正的目的却在于避开前进中的矛盾和问题,从而占据主动,实现“无不为”。

连向来提倡“有为”的孔子也曾说:“无为而治者,其舜也与,夫何为哉,恭已正南面而已。

”意思是,自己不做什么事情而使得天下太平的人,大概只有舜了,他做了什么呢?他只是端坐在王位上罢了。

更深一层讲,本章是在讲“减法”。

多数人都追求加法,其实很多时候,减法比加法更加明智,更有必要,也更有益。

事实上,人的一生,是创造和获取、累积和发展知识、能力、经验、财富、地位、成绩与影响力的过程,是做加法的过程;但也同样是做减法的过程,要减少幼稚、贪欲、妄想、计较和不切实际……没有减法就没有大道。

做人、做事、为文、施政,都要减了又减。

《道德经》第四⼗⼋章为道⽇损【原⽂】为学⽇益,为道⽇损,损之⼜损,以⾄于⽆为,⽆为⽽⽆不为。

取天下常以⽆事,及其有事,不⾜以取天下。

【译⽂】求学问,知识会⼀天天增多;修道德,缺点会⼀天天减少。

减少再减少,⼀直达到⽆为境界,⽆为却没有什么做不成功。

治理天下要减少事端,当纷乱的事端出现,就不⾜于治理天下了。

【神奇⽣命】道是⼀个终极境界,⽆法⽤语⾔说出,但可以⽤语⾔唱出。

《道德经》五千⾔,这是⼀部旷世的宇宙⽣命使⽤书,这是描述⽣命使⽤⼿册的⼀曲长歌。

下⾯,我们邀请⼤家来听听这⾸宇宙⽣命中传来的天籁之⾳的美妙韵律——《道德经》中衍⽣出来的悟道⼼得:1、有⼀种⼒量在⽣命中⾃动化流动,它所到之处,就会把能量带到那个地⽅,⽽且它从来不曾显耀过⾃⼰是⼤能量,这就是“为学⽇益,为道⽇损”之⼈。

2、意识到我们永远都是学徒,您就会⼀步步⾛在夯实的路上。

学徒的姿态才是成功者的形象。

3、对待⽗母永远要轻声柔语、孝顺尊重。

⼀个⼈要想成功,就先联结好⽗母,和⽗母联结得好,命运就会顺畅。

4、眼睛不要⽼往外⾯去追逐,要常常觉察⾃⼰,观照⾃⼰,才能⼤安⼼、⼤⾃在!内观觉察⾃⼰,厚德载物,能对接天地⼒量。

5、⾦钱、物质的核⼼是服务于⼈,⽽⾮绑缚;放得下拿得起的⼈,才能做⼤事。

6、家庭不和睦易⽣病,抽烟酗酒易⽣病,营养过多易⽣病……在健康问题上,您⾃⼰⽐⽼天爷更管⽤!最好的医⽣是⾃⼰。

7、对着镜⼦要学会笑,虽然开始的假笑⽐哭还难看,但久⽽久之,弄假成真,微笑、真诚、博爱的好运磁场就从⼼⾥⽣出来了。

8、婚姻是0.5+0.5=1,⽽不是1+1=2。

0.5+0.5=1表⽰⼆个⼈各⾃⼀半缺点不⾜要损掉,⼆个⼈各⾃⼀半优点要结合到⼀起,这就是⼀个幸福完整的天下。

9、能⼲的⼈,不在情绪上计较,只在做事上认真;⽆能的⼈,不在做事上认真,只在情绪上计较。

10、⼼中丰满爱的磁⽯,能吸引天地丰满爱的⼒量,爱是⽣命运动的法则。

爱是个银⾏,不怕花钱,就怕不存钱。

第四十八章不尚贤①,使民不争②;不贵难得之货③,使民不为盗;不贱④可欲⑤,使民心不乱。

是以圣人之治,虚其心⑥,实其腹,弱其志⑦,强其骨。

恆⑧使民无知无欲⑨,使夫智⑩者不敢为也。

为无为,则无不治⑪。

译文尊道贵德尚法,道统德政法治,修明法制,法治清明,政治清静。

依法择贤录用,依法使贤用能。

任何人的精力是有限的,不要自负其贤,不要自以为可以包打天下。

可以用贤,不可以尚贤。

尊道贵德尚法,道统德政法治,循道循理循法,法律面前人人平等,保护民权,维护民生,使人民和睦。

不看重强取会招灾引祸的脱离生存与发展需要范围的昂贵奢侈品(非生活必需品),致力于保障和改善民生,可使民众不做盗贼。

不轻视百姓的合理要求而尊重人民的正当需要,可使人心不乱。

【心志属于精神类的软件——魄,与虚和弱对应;腹、骨属于硬件——营,与实和强相对应。

】因此,聖人的统治,使百姓虚心接受教治,吃饱穿暖啊生活富足,树立可持续发展观,强身健体回报社会。

法则使人民淳朴厚道积德行善,使心怀不轨之徒不敢妄作非为。

为道为(为人、用事、为政循道循理循法为人、用事、为政、理物),则天下大治。

注释①不尚贤:尊道贵德尚法,道统德政法治,不要自负其贤,不要尊崇“人治”。

想要得天下而肆欲妄为,我(预)见其失败矣!天下是道者的器物,是不可肆欲妄为的。

妄为者失败,妄执者失败。

天之道,损有余以补不足。

人之道则不然,损不足以奉有余。

孰能有余以奉天下?唯有道者!是以聖人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤。

尊道贵德尚法,道统德政法治,修明法制,法治清明,政治清静。

依法择贤录用,依法使贤用能。

任何人的精力是有限的,不要自负其贤,不要自以为可以包打天下。

可以用贤,不可以尚贤。

尚贤:矜夸才能,自负其贤,自以为了不起,自以为可以包打天下,自以为仅凭个人的才能就可以治理国家,此处指人治。

包打天下:包揽打天下的重任,比喻由个人或少数人包办代替,不放手让其他人干。

尚:尊崇,奉承,夸耀,矜夸,骄傲,自负。

②不争:和睦。

和睦:和好相处,相处融洽友好,不争吵。

③难得之货:强取会招灾引祸的财货,不必要的奢侈品。

难:困难,艰难,不容易,不可,不好,灾难,祸害,人为而产生的祸害。

难得:难以获得,用以形容珍贵、稀少,有时也可作讽刺意用。

奢侈品在国际上被定义为“一种超出人们生存与发展需要范围的,具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品”,又称为非生活必需品。

④贱:鄙视,轻视。

⑤可欲:可以有的需要;应该有的需要;应当有的需要;正当的需要;正当的要求;适当的需要;适当的欲望;适当的希望。

可:许可,同意,准许;能够,可以;相称,适合;应当,应该;适当,正当。

适当:合适;妥当。

正当:合理合法的;正常,正派;正确切当;正相当,正相称。

要求:明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

欲:(1)(形声。

从欠,从谷,谷( yù)亦声。

“欠”是打呵欠,而打呵欠是身体缺乏某种东西的表现,谷是两山之间的低处流出来的水,合起来表示流露出“我要”的心理状态。

本义:流露出一种“我要”的心理状态。

)(2)想得到某种东西或想达到某种目的的要求。

(3)欲望。

欲望(Desire)是由人的本性产生的想达到某种目的的要求,欲望没有善恶之分,关键在于如何控制。

凡事有度,过分的不正当的欲望是幸福的破坏者,所以知足知止有度者常乐。

欲望是世界上所有动物最原始的、最基本的一种本能。

从人的角度讲是心理到身体的一种渴望、满足,它是所有动物存在必不可少的需求。

所有动物最基本的欲望就是生存与存在。

人类的欲望是由人的本性产生的想达到某种目的的要求。

人类的欲望是多样的,生存需要、享受需要、发展需要构成一个复杂的需要结构,并随着人们的生活的社会环境和社会历史条件的变化而变化。

美国心理学家马斯洛提出科学行为理论。

即马斯洛需求层次理论。

(4)需要。

需要是有机体感到某种缺乏而力求获得满足的心理倾向,它是有机体自身和外部生活条件的要求在头脑中的反映。

需要,是指人们缺乏某东西而产生的一种“想得到”的心理状态,通常以对某种客体的欲望、意愿、兴趣等形式表现出来。

需要:个体对内外环境的客观需求在脑中的反映。

它常以一种“缺乏感”体验着,以意向、愿望的形式表现出来,最终导致为推动人进行活动的动机。

需要总是指向某种东西、条件或活动的结果等,具有周期性,并随着满足需要的具体内容和方式的改变而不断变化和发展。

就是有机体在内外条件刺激下,对某些事物希望得到满足时的一种心理紧张状态。

需要是人脑对生理需求和社会需求的反映--即人的物质需要和精神需要两个方面。

它既是一种主观状态,也是一种客观需求的反应。

人为了求得个体和社会的生存和发展,必须要求一定的事物。

例如,食物、衣服、睡眠、劳动、交往等等。

这些需求反映在个体头脑中,就形成了他的需要。

需要被认为是个体的一种内部状态,或者说是一种倾向,它反映个体对内在环境和外部生活条件的较为稳定的要求。

马斯洛需求层次理论是人本主义科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛在1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

书中将人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种,分别是:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。

五种需要像阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,但这样次序不是完全固定的,可以变化,也有种种例外情况。

需求层次理论有两个基本出发点,一是人人都有需要,某层需要获得满足后,另一层需要才出现;二是在多种需要未获满足前,首先满足迫切需要;该需要满足后,后面的需要才显示出其激励作用。

一般来说,某一层次的需要相对满足了,就会向高一层次发展,追求更高一层次的需要就成为驱使行为的动力。

相应的,获得基本满足的需要就不再是一股激励力量。

五种需要可以分为两级,其中生理上的需要、安全上的需要和感情上的需要都属于低一级的需要,这些需要通过外部条件就可以满足;而尊重的需要和自我实现的需要是高级需要,他们是通过内部因素才能满足的,而且一个人对尊重和自我实现的需要是无止境的。

同一时期,一个人可能有几种需要,但每一时期总有一种需要占支配地位,对行为起决定作用。

任何一种需要都不会因为更高层次需要的发展而消失。

各层次的需要相互依赖和重叠,高层次的需要发展后,低层次的需要仍然存在,只是对行为影响的程度大大减小。

马斯洛和其他的行为心理学家都认为,一个国家多数人的需要层次结构,是同这个国家的经济发展水平、科技发展水平、文化和人民受教育的程度直接相关的。

在发展中国家,生理需要和安全需要占主导的人数比例较大,而高级需要占主导的人数比例较小;在发达国家,则刚好相反。

一、生理需求应用生理需求(Physiological needs),也称级别最低、最具优势的需求,如:食物、水、空气、性欲、健康。

未满足生理需求的特征:什么都不想,只想让自己活下去,思考能力、道德观明显变得脆弱。

例如:当一个人极需要食物时,会不择手段地抢夺食物。

人民在战乱时,是不会排队领面包的。

假设人为报酬而工作,以生理需求来激励下属。

激励措施:增加工资、改善劳动条件、给予更多的业余时间和工间休息、提高福利待遇。

二、安全需求应用安全需求(Safety needs),同样属于低级别的需求,其中包括对人身安全、生活稳定以及免遭痛苦、威胁或疾病等。

缺乏安全感的特征:感到自己对身边的事物受到威胁,觉得这世界是不公平或是危险的。

认为一切事物都是危险的、而变的紧张、彷徨不安、认为一切事物都是“恶”的。

例如:一个孩子,在学校被同学欺负、受到老师不公平的对待,而开始变得不相信这社会,变得不敢表现自己、不敢拥有社交生活(因为他认为社交是危险的),而借此来保护自身安全。

一个成人,工作不顺利,薪水微薄,养不起家人,而变的自暴自弃,每天利用喝酒,吸烟来寻找短暂的安逸感。

激励措施:强调规章制度、职业保障、福利待遇,并保护员工不致失业,提供医疗保险、失业保险和退休福利、避免员工收到双重的指令而混乱。

三、社交需求应用社交需求(Love and belonging needs),属于较高层次的需求,如:对友谊、爱情以及隶属关系的需求。

缺乏社交需求的特征:因为没有感受到身边人的关怀,而认为自己没有价值活在这世界上。

例如:一个没有受到父母关怀的青少年,认为自己在家庭中没有价值,所以在学校交朋友,无视道德观和理性地积极地寻找朋友或是同类。

譬如说:青少年为了让自己融入社交圈中,帮别人做牛做马,甚至吸烟,恶作剧等。

激励措施:提供同事间社交往来机会,支持与赞许员工寻找及建立和谐温馨的人际关系,开展有组织的体育比赛和集体聚会。

四、尊重需求应用尊重需求(Esteem needs),属于较高层次的需求,如:成就、名声、地位和晋升机会等。

尊重需求既包括对成就或自我价值的个人感觉,也包括他人对自己的认可与尊重。

无法满足尊重需求的特征:变的很爱面子,或是很积极地用行动来让别人认同自己,也很容易被虚荣所吸引。

例如:利用暴力来证明自己的强悍、努力读书让自己成为医生、律师来证明自己在这社会的存在和价值、富豪为了自己名利而赚钱,或是捐款。

激励措施:公开奖励和表扬,强调工作任务的艰巨性以及成功所需要的高超技巧,颁发荣誉奖章、在公司刊物发表文章表扬、优秀员工光荣榜。

五、自我实现需求应用自我实现需求(Self-actualization),是最高层次的需求,包括针对于真善美至高人生境界获得的需求,因此前面四项需求都能满足,最高层次的需求方能相继产生,是一种衍生性需求,如:自我实现,发挥潜能等。

缺乏自我实现需求的特征:觉得自己的生活被空虚感给推动着,要自己去做一些身为一个“人”应该在这世上做的事,极需要有让他能更充实自己的事物、尤其是让一个人深刻的体验到自己没有白活在这世界上的事物。

也开始认为,价值观、道德观胜过金钱、爱人、尊重和社会的偏见。

例如:一个真心为了帮助他人而捐款的人。

一位武术家、运动家把自己的体能练到极致,让自己成为世界一流或是单纯只为了超越自己。

一位企业家,真心认为自己所经营的事业能为这社会带来价值,而为了比昨天更好而工作。

激励措施:设计工作时运用复杂情况的适应策略,给有特长的人委派特别任务,在设计工作和执行计划时为下级留有余地。

超自我实现是马斯洛在晚期时所提出,这是当一个人的心理状态充分的满足了自我实现的需求时,所出现短暂的“高峰经验”。

在马斯洛一生当中没有提到超自我实现这一层次,只有自我超越需求,而且经常被合并至自我实现需求层次中。

欲望是人人都有的,也是构成社会不可缺少的部分,没有有无之分,只有轻重之别。

不可以将欲望单认为是坏处偏执于混乱的起因,因为欲望是人类生活的不可缺少的部分。

可以将人的一切行动看作是欲望的体现,没有欲望的人就体现不了他们存在的价值,他们不知道自己要干什么只是受惯性的存在,人与人的认识也是希望理解和了解他人的欲望,所以形形色色的社会缺少不了欲望。