犯罪心理的静态分析(10.10)

- 格式:ppt

- 大小:1.52 MB

- 文档页数:56

罪犯在犯罪不同阶段的心理特点罪犯在犯罪不同阶段的心理特点犯罪行为是犯罪心理的外在体现,犯罪人在犯罪的不同阶段,心理状态是不一样的。

一般分为犯罪前、犯罪中,犯罪后三个阶段。

每个阶段的心理和行为表现都是不同的,提高警惕,可以预防犯罪行为的发生火灾可以侦破犯罪案件。

1、犯罪前的心理状态(1)自我辩解心理在实施犯罪行为之前,犯罪人内心充满了矛盾冲突。

为了克服内心冲突,减轻心理紧张,犯罪人往往会采取各种形式为自己将要实施的犯罪行为进行自我辩解。

犯罪人在犯罪前采取的自我辩解方式主要有合理化、比拟、投射、补偿等等。

1)合理化。

犯罪人在即将进行犯罪活动之前,常常用一些似是而非的理由来粉饰自己的不光彩行为,以求得内心平静。

例如,盗窃犯常以“自私是人的本性”、“上等人有人送iN,中等人托人走后门,下等人没有门,不偷活不成”等为理由为自己的盗窃行为辩解;许多少年犯罪人认为逃学、旷课、吸毒等是自己的事,没伤着别人,认为打架斗殴只是解决问题的一种方式,以此求得内心世界的平衡;很多贪官在受贿之前,总是这样想——“我替别人办事了,别人送些礼以示感谢,也属人之常情”,以这种看似合理的理由为自己的非法行为辩解,心安理得地收受贿赂。

犯罪人在进行犯罪活动之前,往往就是这样用他自认为合理的理由为自己的非法行为辩解,使其“合理化”,以消除内心的恐惧和紧张,使自己心安理得地去实施犯罪行为。

2)比拟。

就是犯罪人把自己的犯罪行为与社会历史上和现实生活中有价值或有名的人或团体的行为相比较,从而提高自己的自信心,以便从容地、理直气壮地实施犯罪行为。

例如,某些青少年犯罪人把自己比做历史上或文艺作品中的某个英雄人物;把犯罪团伙结盟比做“桃园三结义”;闯荡江湖的流窜犯把自己比做某文艺作品中的“侠客”;把暴力集团、流氓集团的头目比做“英雄好汉”等等。

这种错误的比拟使人丧失了罪恶感,增强了与法律抗衡的胆量,使犯罪分子无所顾忌地实施危害社会的行为。

3)投射。

![第三章_犯罪心理的动态分析(10[1].10)](https://uimg.taocdn.com/e069691f7cd184254b35358a.webp)

社会心理学对犯罪心理的分析与预防第一章:引言犯罪问题在社会中一直存在,并对社会秩序和安全构成威胁。

为了深入了解犯罪行为的心理机制并制定有效的预防措施,社会心理学作为一个重要研究领域,对犯罪心理进行了深入的分析与研究。

本文将从社会心理学的角度出发,讨论犯罪心理的分析以及预防措施。

第二章:犯罪心理的分析2.1 犯罪心理的定义及特征犯罪心理是指导致个体从事犯罪行为的心理因素和心理状态。

犯罪心理的特征包括对规则的无视、对道德的缺失、自我中心主义以及暴力倾向等。

2.2 犯罪行为的动机2.2.1 经济动机经济动机是指个体为了获取经济利益而从事犯罪行为。

这种动机主要存在于以经济发展不平衡为背景的社会中。

2.2.2 心理动机心理动机是指个体因个人心理需求而从事犯罪行为。

例如,个体可能通过犯罪行为获得权力、满足报复心理或寻求刺激等。

2.2.3 社会动机社会动机是指个体基于对社会不满、不公平等问题的情绪反应而从事犯罪行为。

例如,社会排斥和歧视可能导致一些个体产生对社会的仇恨情绪,从而驱使他们从事犯罪行为。

第三章:社会心理因素对犯罪的影响3.1 家庭环境家庭环境对犯罪行为具有重要的影响。

研究发现,家庭暴力、父母监护缺失以及对孩子的忽视等不良家庭环境会增加个体从事犯罪的风险。

3.2 社会认同与犯罪行为社会认同是指个体对社会价值观念和规范的认同程度。

社会心理学研究发现,缺乏对社会认同会导致个体更容易从事犯罪行为。

3.3 个体心理特征一些个体心理特征如攻击性、缺乏道德约束力、低自我控制等是犯罪行为的预测因素。

这些个体往往容易受到外界的负面影响,从而引发犯罪行为。

第四章:犯罪心理的预防措施4.1 教育措施教育在预防犯罪中起着重要的作用。

通过社会心理学的理论和方法,可以开展犯罪心理教育,提高公众对犯罪行为的认知,从根本上减少犯罪发生的可能性。

4.2 犯罪心理治疗对于一些已经表现出犯罪倾向的个体,进行犯罪心理治疗也是预防犯罪的重要手段。

北京私家侦探深圳私家侦探厦门私家侦探杭州私家侦探杭州婚姻调查杭州讨债公司第一章犯罪心理痕迹概述在日常生活中,人们常常有这样的生活经验,曾经经历过的事情,会在大脑中留下印迹,或清晰,或模糊;或深刻,或肤浅。

如果经历的是“平凡小事”,这种印迹就模糊肤浅;如果经历的是“重大事情”,那么这种印迹就会深刻清晰,甚至刻骨铭心,终身不忘。

无论是清晰或模枷、肤浅或深刻的“印迹”,都是一种记忆痕迹,是人们曾经经历过的事情在大脑中的沉淀。

人们曾经经历过的事情,会在记忆中沉淀下来,愈是重大事情,沉淀就愈牢固。

记忆“沉淀物”,是心理痕迹的存在形式之一,外国学者研究认为,这种“沉淀物”是以某种生化物质的形式存在千人的大脑之中。

犯罪人的犯罪活动,理所当然是犯罪人、被害人及证人所经历的.…重大事件外,尤其是重大的杀人、抢劫、强好等犯罪活动,更会在犯罪人、被害人、证人大脑深处留下极为“沉重的沉淀”,这种“记忆沉淀”是犯罪心理痕迹的存在形式之一。

心理测试技术就是通过某种刺激,来挖掘犯罪嫌疑人的这种“犯罪记忆沉淀物,,。

人类很早就注意到了心理痕迹现象。

古代的中国和印度就曾经利用有关心理痕迹原理进行早期“侧谎”。

当今心理侧试技术的广泛应用,就是犯罪心理痕迹研究的丰硕成果。

2002年s月24日,英国《泰晤士报》报道称:一种“神经化学技术”将成为21世纪打击犯罪的新手段。

借助此项技术,警方将可“掌握生者甚至死者的记忆”。

搜索凶案死者的记忆,找到他们遇害前所目睹的情景,将成为缉凶的重要线索,这会令犯罪分子无所遁形。

这里的“神经化学技术“,实际上就是犯罪心理痕迹的解读技术。

如果解读成功,死者也能为凶案作证,在不久将来,将成为警方侦破命案的“尚方宝剑”。

可以肯定地说.在不久的将来,犯罪心理痕迹技术.一定会成为侦查破案中不可缺少的重要工具。

一、犯罪心理痕迹的概念(一)痕迹痕迹,是自然界的一种物质现象,人们在从事各种社会实践活动时都会留下各种各样的痕迹。

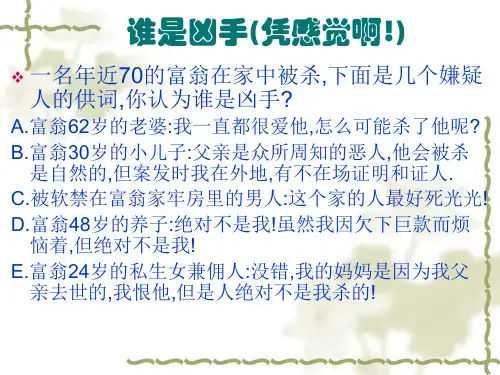

杀人犯罪心理痕迹分析(一)杀人犯罪,是故意的非法剥夺他人生命的,直接危害人民群众生命安全的犯罪,是所有刑事犯罪中危害最严重的犯罪,是打击的重点。

虽然杀人犯罪在我国犯罪中所占比例并不大,但绝对数量却相当惊人。

在杀人犯罪中,由于动机与目的的不同,因此杀人原因也就千差万别。

根据杀人的动机,我们可以将杀人犯罪分为如下几个主要类型:一、图财杀人。

以图谋公、私财物而杀人,被害人多为公私财物的所有人或保管人。

犯罪分子杀人,既是为了顺利谋取财物,也有的是为了杀人灭口。

在现实生活中,主要是盗窃杀人和抢劫杀人。

二、报复杀人。

为了发泄内心的仇恨而杀人。

在现实生活中,由于人际关系中的矛盾、冲突不能够及时、有效地化解,导致杀人。

三、强奸杀人。

为了满足畸形的性欲,而杀人。

杀人动机主要是消除反抗、杀人灭口,或逃避打击。

四、奸情杀人。

男女之间因淫乱导致的相关人员之间的杀人行为。

既有奸夫淫妇互杀,也有奸夫、淫妇杀死本妇、本夫,又有本夫、本妇杀死淫妇、奸夫等。

五、迷信杀人。

是因迷信引起的心理障碍杀人或利用迷信作幌子图财杀人。

六、变态杀人。

犯罪嫌疑人没有明显的杀人动机,与被害人之间没有任何因果关系。

犯罪嫌疑人只是由于心理变态方面的原因,包括不正常的嗜好或诱因驱使去杀人。

变态杀人者的杀人目标通常是特定的一类人,有的专门杀“小姐”,有的专门杀流浪儿,有的则专门杀少年儿童。

与杀人过程相伴的劫财行为一般是顺手牵羊,并非主要目的。

变态杀人者往往流窜作案,犯罪行为有很大的随意性,变态杀人有增多的趋势。

变态杀人是社会的公敌。

变态杀人中,尤其以性变态杀人突出。

性变态犯罪嫌疑人在对被害对象实施变态性侵害的同时杀害被害人。

其主要特征是:性的侵害方式的特别,除了强暴被害人之外,还包括对性器官的损害。

性变态杀人者,犯罪存在系列性,如果不被抓获,这种人还会继续危害下去,对社会的危害相当大。

性变态杀人者,存在双重人格。

他们在日常生活中,与常人无异,人们一般很难发现其犯罪的端倪。

我们今天也看到媒体关于陕西咸阳兴平市15岁孩子被活埋的报道,等等这类案件的犯罪嫌疑人都有一个共性就是原生态家庭教育及其不正常。

大家看这个犯罪嫌疑人接受记者采访时,面带微笑,书生气息很足,不少民众接受这就是杀人魔鬼。

我从以下角度谈一下我的观点:一、首先这位犯罪嫌疑人的原生家庭肯定是出了严重的问题,很多犯罪份子他并不是坏到哪儿,而是一步一步发展到危险的时候,在那个过程当中,他没有反应。

没有反应,为什么?用他自己的话讲,不知道该怎么做。

什么生命...,他没有这种观念。

这位犯罪份子就是这样,因为人格健全期的不正确引导,导致孩子已经形成了反社会人格障碍(ASPD),完美的东西他都想破坏,包括生命。

而你杀人是很大的事情,他没有这种概念,这就属于他认为杀人是很简单的事。

观念就是,比如一个孩子掉水里了,有人跳下去救他,你问他为什么救他,他说,我也没想,我看他掉下去,我就得救啊,这就是他有观念的。

所以说从小给孩子观念意识培养特别重要,那么什么是观念呢?观念,观念实际上是行为的底线,什么是观?什么是念?它不是通过学习过程得来的一个知识,它就是观到的同时,形成的念。

观是什么呢?比如,你刚才一句话,对我一生都有影响。

这个话是随时而就的,并不是为了教育我的。

所以观念它可以在饭桌上发生,在生活当中父母的一个动作,一个眼神等等。

那么就有一个问题,凡是缺少观念的东西,往往就是他在成长过程中,他的亲子关系其实是有问题的。

最最重要的是,他的父母养育过程中可能言语交流是非常少的。

二、这里我引深讲一个知识点,什么是反社会人格障碍?反社会人格障碍(ASPD),属于变态心理学或精神医学的术语,特指在个人行为中普遍存在的无视和侵犯他人权益的模式。

在历史上,很早就有关于“道德白痴”“悖德狂”的称谓,他们被描述为“从不安分,肆意妄为,从不被别人的爱和真诚所感动,也很难通过司法矫治回归正常行为的犯罪人”,实际上就是现在所谓的反社会人格障碍的人。

反社会人格障碍的特征(1)异常表现始于早年;(2) 家庭青景基本正常;(3)缺乏自然情感力;(4)聪明且善于谋划;(5) 道德白痴不可教化;(6) 肆意犯罪不会中止。

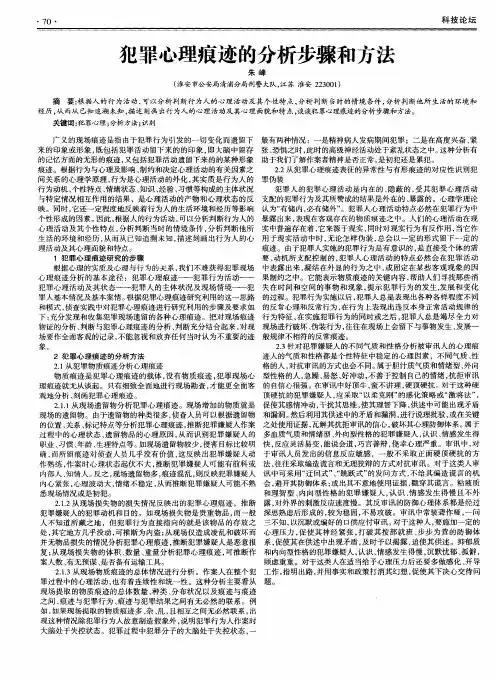

犯罪心理痕迹的分析摘要:心理痕迹是对物质痕迹的反映,犯罪心理痕迹是当事人等历经罪案的记忆,以及物证所反映的犯罪行为的“心理留痕”。

人的任何行动都是在一定的摘要人的任何行动都是在一定的心理支配下完成的,作案人的犯罪活动亦如此,他们在现场留下的犯罪行为轨迹和行为特征就是其犯罪心理的体现对现场的行为痕迹用心理分析的方法进行梳理,尽量再现每一行为痕迹产生时作案人的心理状态,刻画出作案人的心理面貌,可以为判断和识别作案人提供重要的依据。

关键词:犯罪心理痕迹;分析;作用;途径一、犯罪心理痕迹及其分析有人将犯罪心理痕迹限定在犯罪现场,并且将其分为广义说和狭义说。

狭义说认为:犯罪现场心理痕迹是指犯罪人在犯罪现场实施犯罪行为时,通过遗留在现场的有形物质痕迹或相关人员的记忆、描述以及犯罪人自身犯罪心理发生、发展、变化过程而表现出的犯罪人特定的、一致的、典型的心理特征。

认为,犯罪心理痕迹包括现场心理留痕、罪案“有关人员记忆”和作案人“自身反应”三个方面。

其有关人员,指被害人、事主和知情人等,其心理痕迹是记忆中感知的案发情况和疑犯的某些心理特点。

作案人自身反应,包括案犯预备、作案、销赃、潜逃、侦讯等过程中表现出来的认知与情感刺激等。

广义说认为:犯罪现场心理痕迹是指犯罪现场客观事物形象的心理属性,即心理要素通过人的行为赋予犯罪现场客观事物形象的属性,包括犯罪行为作用于犯罪现场而引起的一切能揭示犯罪心理现象和状态。

这里用“心理属性”、“心理要素”定义,确实够广泛的,但其现象和状态,限于客观事物形象(物证)的心理属性(心理留痕),外延比狭义概念还窄。

狭义的犯罪心理痕迹,主要指罪案主体表现出来的心理特征,这似乎过于狭窄; 而广义的犯罪心理痕迹,当然不限于物证中的心理现象和状态,还应包括主体的心理现象和心理状态。

但这样一来,问题也来了。

首先,心理现象是整个心理学的研究对象,将心理痕迹作这种定义,未免太宽泛。

而且,心理状态也包含在心理现象中,没有并列关系。