黄帝内经和难经

- 格式:ppt

- 大小:262.50 KB

- 文档页数:44

中医典籍四大经典古籍馆、国家古籍保护中心办公室中医典籍有四大经典,分别是《黄帝内经》、《难经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》。

这四部医书是中医典籍中具有里程碑意义的作品,现详介如下。

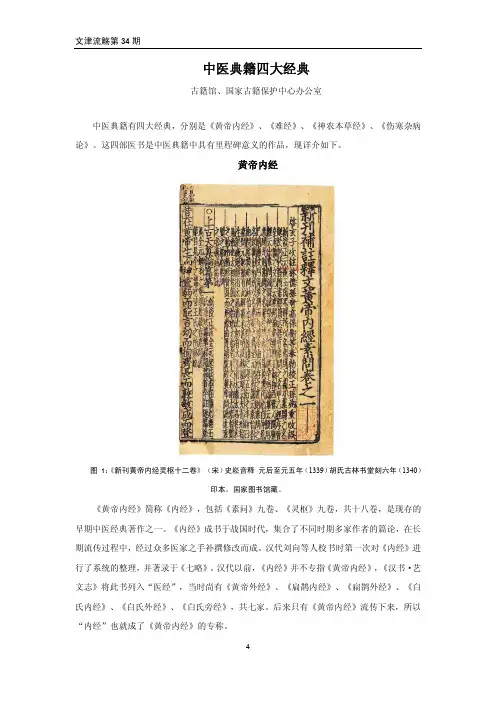

黄帝内经图 1:《新刊黄帝内经灵枢十二卷》(宋)史崧音释 元后至元五年(1339)胡氏古林书堂刻六年(1340)印本。

国家图书馆藏。

《黄帝内经》简称《内经》,包括《素问》九卷、《灵枢》九卷,共十八卷,是现存的早期中医经典著作之一。

《内经》成书于战国时代,集合了不同时期多家作者的篇论,在长期流传过程中,经过众多医家之手补撰修改而成。

汉代刘向等人校书时第一次对《内经》进行了系统的整理,并著录于《七略》。

汉代以前,《内经》并不专指《黄帝内经》,《汉书·艺文志》将此书列入“医经”,当时尚有《黄帝外经》、《扁鹊内经》、《扁鹊外经》、《白氏内经》、《白氏外经》、《白氏旁经》,共七家。

后来只有《黄帝内经》流传下来,所以“内经”也就成了《黄帝内经》的专称。

《汉书·艺文志》载:“医经者,原人血脉经络骨髓阴阳表里,以起百病之本,死生之分,而用度箴石汤火所施,调百药齐和之所宜。

”《内经》是论述人体结构、生理病理、养生预防、治病理论的著作。

在人与天地相应的理念指导下,构建了中医医学理论体系。

包括摄生、阴阳五行、藏象经络、病因病机、诊法、治法治则、针灸导引、五运六气、传承和医德等方面内容,再涉及天文历法、气象物候、地理方域、人文哲学等多种学科,奠立了中医学理论体系,被历代医家奉为至道之宗。

其理论具有恒久的科学价值,在当代仍然有效地指导临床实践。

《内经》传世以后,医家学者们对其辨章考镜、校勘训诂、研究发挥,形成了校刊文本、注释章句、分类研究和专题发挥四种治学方式构成的诠释学系统,现存的有关著作达百余种。

《素问》、《灵枢》两个传本,在汉代以后仍有所沿革。

在传抄中衍化佚失,数历校编和补充,卷数、篇名、序目亦有改变。

《素问》在六朝全元起著《素问训解》时已阙一卷,存69篇。

山东中医药大学学报《难经》与《黄帝内经》关系简考[关键词]难经,黄帝内经,经文分析,关系考察【摘要】《难经》又名《八十一难》,系东汉时期作品,其成书较《黄帝内经》为晚。

《难经》中有32难引文称“《经》言”,其中有18处可以在现存《黄帝内经》中找到出处。

另外49难与《黄帝内经》有如下关系:①虽未明言出自《经》,但仍可在《素问》、《灵枢》中找到相应的文字;②与《素问》、《灵枢》同中有异者,或有补充者;③未言出处,但在《素问》、《灵枢》中能找到相应的论述;④一些常见的理论问题;⑤为《难经》对《内经》理论的发挥;⑥不见于今《素问》、《灵枢》,为《难经》独有的理论。

通过对这些经文与《黄帝内经》关系的探讨,大致可以认为,《难经》虽有部分内容为《素问》、《灵枢》所不载,但绝大部分内容还是对《素问》、《灵枢》经文的解释与发挥,因而《难经》是解经之作,即解《内经》的说法还是有一定根据的。

《难经》又名《八十一难》,旧题秦越人(即扁鹤)撰。

其成书较《黄帝内经》为晚,极可能为东汉中期之作品。

关于《难经》书名,清•徐灵胎《难经经释•自序》曰:“以《灵》、《素》之微言奥旨,引端未发者,设为问答之语。

俾畅厥义也”。

解释似较合理。

《难经》共有八十一难,也就是八十二个小节,每个小节均提出一个或几个问题加以阐述。

其中直接指明“《经》言”者共有35处,因二十二难两处“《经》言”为前后文重复,实际是34处“《经》言”。

34处“《经》言”中,有15处在今《素问》、《灵枢》中找不到相对应的原文,有15处可在《灵枢》中找到基本相对应的文字,有3处可在《素问》中找到基本对应的文字,有1处在《灵枢》、《素问》中均可找到对应文字。

这34处“《经》言”又有十三难、三十五难分别出现两处,故而《难经》中实际有32难涉及到“《经》言”者。

其余49难,本文分为六部分来探讨其与《内经》的关系。

1虽未明言出自《经》,但仍可在《素问》、《灵枢》中找到相应的文字二十三难曰:手足三阴三阳脉之度数,可晓以不?然:手三阳之脉,从手至头,长五尺,五六合三丈。

中医学理论的形成《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》等医学专著的成书,标志着中医学理论体系的初步形成。

春秋战国时期,出现了我国现存的医学文献中最早的一部典籍《黄帝内经》,它全面论述了中医学的思维方法,人与自然的关系,人体的生理、病理及疾病的诊断、防治等,确立了中医学的独特的理论体系,成为中国医药学发展的基础。

《黄帝内经》系统阐述了人体生理、病理,以及疾病的诊断、治疗和预防等问题,奠定了中医学的理论基础。

《黄帝内经》用当时的先进哲学思想为指导,推动了医学科学的发展,其中许多内容已大大超越了当时的世界水平。

《难经》系秦越人(扁鹊)所著,成书于汉以前。

该书内容简要,辨析精微。

全书所述以基础理论为主,涉及生理、病理、诊断、病证、治疗等各个方面,尤其对脉学有较详悉而精当的论述和创见;对经络学说以及藏象学说中命门、三焦的论述,则补充了《黄帝内经》的不足,也成为后世指导临床实践的理论基础。

《伤寒杂病论》的成书,创立了辨证论治的诊治理论。

东汉末年,张仲景著《伤寒杂病论》,后经王叔和分为《伤寒论》与《金匮要略》两部分:前者以六经辨伤寒,后者以脏腑论杂病。

该书提出了“观其脉证,知犯何逆,随证治之”的辨证论治原则,使中医学的基础理论与临床实践紧密结合起来,为临床医学的发展奠定了坚实的基础。

《神农本草经》,简称《本经》或《本草经》,是我国现存最早的药物学专著。

书中载药365种,并根据药物毒性的大小分为上、中、下三品:上品药无毒,主益气;中品药或有毒或无毒,主治病、补虚;下品药有毒,主除病邪、破积聚。

该书不但记载了每种药物的性能、主治,为临床用药提供了方便,更重要的是提出了“四气五味”的药性理论,明确了“治寒以热药,治热以寒药”的用药原则,使药理学与病理学密切结合,使中医学理论体系更加充实。

同时,该书提出单行、相须、相使、相畏、相恶、相反、相杀等“七情和合”的药物配伍理论,为组方提供了重要的理论依据。

中医四大经典《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》并称中医四大经典,虽然对这一组合学界尚存有争议,但不得不承认的是,这四部巨著在中医发展史上起到了极其重要的作用,对古代乃至现代中医具有巨大的指导意义与研究价值,是具有里程碑意义的经典著作。

打开应用保存高清大图医理巨著——《黄帝内经》与《难经》《黄帝内经》简称《内经》,书名最早见于《汉书·艺文志·方技略》。

现在一般认为,《黄帝内经》的作者并非一个时期某一人所做,从春秋战国开始,知道秦汉几百年间,汇集当时医家共同的智慧,不断增补修订,其大部分内容形成于战国。

《淮南子·修务训》分析认为“世俗之人,多尊古而贱今,故为道者必托之于神农、黄帝而后能入说”,故托名“黄帝”。

《内经》全面总结了秦汉以前的医学成就,是我国早期的一部医学总集,突出体现了中医学最显著的两大特点:一是整体观念,二是辨证论治,尤以整体观念虽为突出,为中医学奠定了理论基础。

历代医家无不将《内经》奉为圭臬,后世医著大都取材或取法于《内经》,各个医学流派的形成与发展,也大多滥觞于《内经》,不得不说《内经》是医学之宗。

《内经》包括《素问》《灵枢》各九卷,每卷九篇,共计十八卷,一百六十二篇,所言内容十分广泛,概括起来,主要包括:阴阳五行学说、脏腑经络学说、论病学说、诊法、治则治法、运气学说、养生学说等。

今天中医界遵奉的一套基础理论,主要也是从《内经》中提炼发展而成。

甚至当代医学科学的某些研究课题,如生命科学、气功原理、经络实质、医学心理学、气象学等,也或多或少地可从其博大精深的论述中获得新的发现或有益的启迪。

综上所述,可见《内经》在祖国医学史上的具有不可替代的地位和巨大作用。

打开应用保存高清大图《难经》是我国古代另一部医学名著,相传为战国名医秦越人(扁鹊)所著,其成书年代推测为秦汉之际,也是经过较长时间的修改补充而成的。

《难经》采用问答式体裁,共撰八十一难,内容包括生理、病理、诊断、治疗等各个方面。

中医的四大经典名著中医的四大经典名著分别是《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《神农本草经》。

这些经典著作代表了中医理论的重要发展,为后世中医临床实践提供了重要的指导。

一、《黄帝内经》《黄帝内经》是中医四大经典之首,是我国现存最早的医学典籍,分为《灵枢》和《素问》两部分,成书于战国至秦汉时期。

《黄帝内经》奠定了人体生理、病理、诊断以及治疗的认识基础,其理论体系和思想影响着几千年来中医药的理论发展和临床实践。

《黄帝内经》提出了“阴阳五行”、“脏腑经络”、“藏象”等理论,阐述了人体的生理结构和功能,强调了机体内部各系统之间的相互联系和制约关系。

同时,《黄帝内经》还提出了“不治已病治未病”的预防思想,强调预防疾病的重要性。

二、《难经》《难经》是古代汉族医学著作之一,原名《黄帝八十一难经》,一般认为成书从西汉末年至东汉之间。

《难经》是对《黄帝内经》的补充和发展,全书共八十一难,采用问答方式探讨和论述了医学理论问题,内容涉及到生理、病理、诊断、治疗等方面。

《难经》在脏腑经络、疾病诊断、针灸推拿等方面有很多创新和发展,提出了“寸口脉”、“独取寸口”等诊断方法,丰富了临床医学的内容。

同时,《难经》强调了“虚实补泻”的治疗原则,为临床治疗提供了重要的指导。

三、《伤寒杂病论》《伤寒杂病论》是东汉末年著名医学家张仲景所著,是中国医学史上第一部从理论到实践、确立辨证论治法则的医学专著。

《伤寒杂病论》系统地分析了伤寒的原因、症状、发展阶段和处理方法,创造性地确立了对伤寒病的“六经分类”的辨证施治原则,奠定了理、法、方、药的理论基础。

《伤寒杂病论》将疾病分为伤寒和杂病两大类,详细描述了各种疾病的病因、病理、症状和治疗方法。

书中提出了“辨证施治”的原则,强调根据患者的具体情况进行治疗,为后世中医临床实践提供了重要的指导。

同时,《伤寒杂病论》中还收录了大量方剂,为临床治疗提供了宝贵的经验。

四、《神农本草经》《神农本草经》是现存最早的中药学著作,约起源于神农氏,代代口耳相传,于东汉时期集结整理成书。

中国最早的解剖学著作摘要:一、引言二、中国解剖学的历史背景三、中国最早的解剖学著作1.《黄帝内经》2.《难经》3.《伤寒杂病论》4.《神农本草经》5.《针灸甲乙经》四、中国解剖学的发展历程五、结论正文:中国最早的解剖学著作一、引言解剖学是一门研究人体结构、功能和疾病的学科,对于医学的发展具有重要意义。

在中国,解剖学的发展历史悠久,可以追溯到先秦时期。

本文将介绍中国最早的解剖学著作。

二、中国解剖学的历史背景中国解剖学的历史可以追溯到先秦时期,当时的医学家已经开始对人体结构进行观察和描述。

在秦汉时期,出现了《黄帝内经》、《难经》等医学著作,其中包含了大量的人体解剖学知识。

隋唐时期,医学家孙思邈著有《伤寒杂病论》,对人体的解剖结构进行了更为详细的描述。

宋元时期,出现了《神农本草经》、《针灸甲乙经》等著作,对人体解剖学的研究进一步深入。

三、中国最早的解剖学著作1.《黄帝内经》《黄帝内经》是中国古代医学的一部重要著作,是现存最早的一部中医理论经典。

该书对人体解剖学进行了初步的观察和描述,包括对骨骼、肌肉、脏腑等结构的观察和功能阐述。

2.《难经》《难经》是战国时期医学家扁鹊所著的一部医学著作,该书对人体解剖学进行了较为详细的描述,包括对神经系统、内脏器官等的观察和描述。

3.《伤寒杂病论》《伤寒杂病论》是隋唐时期医学家孙思邈所著的一部医学著作,该书对人体的解剖结构进行了更为详细的描述,包括对脏腑、骨骼、肌肉等结构的观察和功能阐述。

4.《神农本草经》《神农本草经》是宋元时期医学家张仲景所著的一部医学著作,该书对人体的解剖学进行了进一步的研究,包括对内脏器官、神经系统等的观察和描述。

5.《针灸甲乙经》《针灸甲乙经》是宋元时期医学家王叔和所著的一部医学著作,该书对人体解剖学进行了较为详细的研究,包括对经络、穴位等的观察和描述。

四、中国解剖学的发展历程从先秦时期到宋元时期,中国解剖学经历了漫长的发展过程。

这一时期,医学家们对人体解剖学进行了观察、描述和研究,为后世医学的发展奠定了基础。

一:绪论中医学理论体系的形成和发展形成:《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》,标志着中医学理论体系的形成。

(1)《黄帝内经》简称《内经》,为中医学现存最早的经典著作。

本书分《素问》和《灵枢》两部,共18卷162篇,约成书于战国至秦汉时期。

(2)《难经》又称《黄帝八十一难经》,成书于东汉,传说为秦越人所作。

(3)《伤寒杂病论》张机(字仲景)所著,成书于东汉,为中医学第一部辨证论治的专著。

经晋·王叔和整理,分为《伤寒论》与《金匮要略》两部。

(4)《神农本草经》简称《本草经》或《本经》,成书于东汉,为现存最早的中药学专著。

全书载药365种。

发展:魏晋隋唐时期(公元220-960年)(1)《脉经》晋·王叔和著,为中医学第一部脉学专著。

(2)《针灸甲乙经》晋·皇甫谧著,为中医学第一部针灸专著。

(3)《诸病源候论》隋·巢元方著,为中医学第一部病因病候学专著。

(4)《备急千金药方》与《千金翼方》唐·孙思邈著,为中医学第一部医学百科全书。

提出“大医精诚”为医学道德准则和追求的境界。

宋金元时期(公元960-1368年)金元时期的刘完素、张从正、李杲、朱震亨,后人尊称为“金元四大家”。

(1)刘完素后人称为“寒凉派”。

著作有《素问玄机原病式》(2)张从正后人称为“攻邪派”。

代表著作为《儒门事亲》(3)李杲自号东垣老人,后人称为"补土派"。

代表著作为《脾胃论》(4)朱震亨后人尊称朱丹溪,后人称为"滋阴派"。

代表著作为《格致余论》明清时期(公元1368-1911年)(1)吴有性(字又可):著《温疫论》(2)叶桂(字天士,号香岩):著《温热论》(3)薛雪(字生白):著《湿热条辨》(4)吴瑭(字鞠通):著《温病条辨》近代与现代(公元1840年以后)(1)张锡纯著《医学衷中参西录》中医学理论体系的主要特点中医学理论体系的主要特点,包括整体观念和辨证论治两个方面。

整体观念:整体观念,是中医认识人体自身以及人与环境之间联系性和统一性的学术思想。

中医四大经典原文释义中医四大经典是指《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《金匮要略》。

以下将对这些经典的原文进行释义,以便更好地理解中医的理论基础和临床应用。

1. 《黄帝内经》《黄帝内经》是中医理论的基础,分为《素问》和《灵枢》两部分。

其中,《素问》集中讨论了人体的生理、病理、诊断和治疗等方面的问题,《灵枢》则主要探讨了经络、脏腑、气血等方面的理论。

这部经典强调了人体与自然环境的关系,提出了“阴阳”、“五行”等重要概念,为中医理论的发展奠定了基础。

2. 《难经》《难经》是中医辨证论治的经典之一,主要是讨论疾病发生、病机、辨证和治疗等方面的问题。

这部经典强调了辨证施治的重要性,提出了“辨证论治”、“治病必求本因”等原则,对中医临床的诊断和治疗方法有着重要的指导意义。

3. 《伤寒杂病论》《伤寒杂病论》是中医临床经典之一,主要讨论了温病(指传染病)和其他常见杂病的病机、辨证和治疗等问题。

这部经典强调了辨证施治的重要性,提出了“辨证论治”、“治病求本”等原则,对中医临床的诊断和治疗方法有着重要的指导意义。

4. 《金匮要略》《金匮要略》是中医临床经典之一,主要讨论了内科疾病的病机、辨证和治疗等问题。

这部经典强调了辨证施治的重要性,提出了“辨证论治”、“治病求本”等原则,对中医临床的诊断和治疗方法有着重要的指导意义。

5. 《素问·上古天真论》《素问·上古天真论》是《黄帝内经·素问》中的一篇,主要讨论了人类最初的生活状态和健康的原始状态。

文章中提到了“人参于天地之间,与日月同光”,强调了人与自然的紧密联系,为后来中医理论中的“人与自然合一”的观念奠定了基础。

6. 《灵枢·经脉》《灵枢·经脉》是《黄帝内经·灵枢》中的一篇,主要讨论了人体经络系统的理论。

文章中详细描述了经脉的分布、功能和与脏腑之间的关系,为后来中医诊断和治疗中的经络理论奠定了基础。

7. 《难经·病能论》《难经·病能论》是《难经》中的一篇,主要讨论了疾病的发生和发展。

中医四大经典条文背诵版【实用版】目录1.中医四大经典的概念与意义2.四大经典的具体内容3.四大经典的历史渊源与学术价值4.四大经典的背诵方法与技巧5.四大经典在中医发展中的重要性正文中医四大经典指的是《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《神农本草经》四部著作,是中医学术体系的基石,为中医学术的发展和中医理论的构建提供了重要的理论依据。

《黄帝内经》是中医理论体系的奠基之作,是我国现存最早的一部医学典籍,它系统地阐述了中医的基本理论和方法,包括阴阳五行、脏腑经络、疾病防治等。

《难经》是《黄帝内经》的补充和发展,它以问答的形式,进一步阐述了中医的理论和方法。

《伤寒杂病论》是我国古代著名的临床医学著作,由东汉末年的张仲景所著,他以自己的临床实践为基础,总结了大量的临床治疗经验,为中医的临床治疗提供了重要的理论依据。

《神农本草经》是我国最早的药物学著作,它记载了大量的药物,为中医的药物学理论提供了重要的参考。

四大经典的历史渊源深厚,学术价值巨大,是中医学术发展的重要基石。

然而,由于其内容丰富,理论深奥,背诵全文对于很多人来说是一项艰巨的任务。

下面,我们就来介绍一下四大经典的背诵方法与技巧。

首先,要理解背诵。

理解是背诵的基础,只有理解了文中的意义,才能更好地背诵。

其次,要分段背诵。

四大经典的篇幅较长,如果一次性背诵,很容易造成记忆疲劳,因此,我们可以将其分段,一段一段地进行背诵。

再次,要反复背诵。

记忆需要反复巩固,只有反复背诵,才能使知识深入骨髓。

四大经典在中医的发展中具有重要的地位,它们为中医的理论体系和临床实践提供了重要的理论依据。

四大经典中医问题及其答案

问题一:什么是四大经典中医?

根据传统中医学的理论,四大经典中医是指《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《金匮要略》这四部古代医学经典著作。

这些经典是中医发展过程中的里程碑,包含了丰富的理论和实践经验,对于中医的发展和应用具有重要意义。

问题二:《黄帝内经》是什么?

《黄帝内经》是中医领域最早的经典之一,也被称为《黄帝内经素问》。

它是由多位古代医学家所编著,包括《素问篇》和《灵枢篇》两部分。

《素问篇》主要介绍了中医的基本理论,如阴阳五行、经络脏腑等,而《灵枢篇》则探讨了具体的病理和治疗方法。

问题三:《难经》是什么?

《难经》是古代中医经典之一,也被称为《难经伤寒论》。

它是由张仲景所著,主要讲述了伤寒病的病因、病机、辨证施治等内

容。

《难经》对于中医诊断和治疗方法的确立起到了重要的作用,被广泛应用于中医临床实践中。

问题四:《伤寒杂病论》和《金匮要略》分别是什么?

《伤寒杂病论》是张仲景编著的古代中医经典之一,它主要介绍了多种疾病的病机、辨证施治和预防方法。

这部经典对于中医诊疗方法的发展具有重要意义,被视为中医临床中不可或缺的参考书之一。

《金匮要略》是由张仲景编著的古代中医经典之一,它主要讨论了许多杂病的病因、病机、辨证施治等内容,并提供了相应的方剂和治疗方法。

《金匮要略》被广泛应用于中医临床实践中,对于丰富中医理论和指导临床实践起到了重要的作用。

以上是四大经典中医的简要介绍,它们对于中医学的发展和应用具有深远的影响,为中医学的理论体系和临床实践奠定了基础。

第一章导论1.四大经典著作:《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《神农本草经》《黄帝内经》,简称《内经》,分为《素问》、《灵枢》两部分,是中医基础理论形成的标志,奠定了独特的中医药学的理论基础。

《伤寒杂病论》为东汉末年张仲景著,分为《伤寒论》和《金匮要略》两书,为中医临床医学奠定了坚实的基础。

正式确立了中医学辨证论理论体系的基础。

《神农本草经》简称《本经》、《本草经》,是我国现在最早的药物学专著,全书共载药365种,论述了药物的四气(寒热温凉)五味(酸苦甘辛咸)、七情(单行、相须、相使、相畏、相恶、相反、相杀)等药物学理论,为中药理论体系的形成与发展奠定了基础。

3.金元四大家及各自观点、中医思想金元四大家:刘完素、张从正、朱震亨、李皋。

刘完素倡导火热而主寒凉,成为“寒凉派”的代表。

张从正代表力主攻邪,善用汗、吐、下三法,被誉为“攻下派”。

朱震亨倡导“相火论”,善滋阴泻火,后世称“滋阴派”。

李皋认为脾胃虚弱或其功能异常是内伤的主要矛盾,重“补脾胃”,后世称为“补土派”。

4.中医学理论体系主要有3个基本特点,即(整体理论)、(恒动理论)和(辨证论治)。

5. 整体观念的含义整体是指统一性、完整性和相互联系性。

中医学理论认为人体是一个有机的整体,人与自然界息息相关、密切相联,人体受社会、生存环境影响,这种机体自身整体性思想及其与内外环境的统一性,称之为整体观念。

(人是一个有机整体、人与自然的统一性、人与社会的统一性)6. 恒动观念的含义恒动,就是不停顿的运动、变化和发展。

恒动观念是指运用、变化和发展的观点分析生命、健康和疾病等医学问题7. 辨证论治的含义辨证论治,包括辩证与论治两大方面,是中医诊断疾病,治疗疾病的基本原则和独特方法,也是中医学理论体系的基本特点之一。

8、辩证是将望闻问切等诊法所搜集来的资料、症状和体征在中医理论的指导下、通过比较分析和综合,辨清疾病的原因、性质、部位、发展阶段、正邪之间的关系,最后概括、判断为某种性质的证的过程。

中医学基础理论知识点一、绪论1黄帝内经、难经、伤寒杂病论、神农本草经是我国中医学体系初步形成的标志。

2黄帝内经最早的确立了中医学理论体系。

3神农本草经是我国现存最早的一部药物学专著,它将药物分为上中下三品。

4伤寒杂病论为东汉末年医学家张机(字仲景)所著。

是我国第一部临床医学专著。

称为众方之宗、群方之祖、医方之祖。

5王叔和的脉经是我国现存最早的脉学专著。

6巢元方的诸病源候论丰富了病因病机学内容,为我国第一部论述病源与证候诊断的专著。

7针灸甲乙经是我国现存最早的第一部针灸专著。

8孙思邈的备急千金药方和千金翼方是第一部医学百科全书。

9南宋陈无择三因极一病证方论中确立了内因、外因、不内外因的病因分类。

10金元四大家:刘宪素、张从正、李杲、朱震亨11刘宪素其学术思想为火热论,六气皆能化火,以降心火、益肾水为要旨,后人称为寒凉派。

12张从正,认为邪去正自安,祛除采用汗、下、吐三法为要。

后人称为攻下派。

13李杲以黄帝内经中有胃气则生,无胃气则死。

的理论为基础,主张内伤脾胃,百病由生。

临证中善于补上中下三焦之气,以补脾胃为主,提倡调理脾胃、升举清阳,后世称为补土派。

14朱震亨,又称丹溪先生,学术思想是在黄帝内经的少火和壮火基础上,提出阳常有余,阴常不足。

后人称为滋阴派。

15王清任著有医林改错,血府逐瘀汤、隔下逐瘀汤、少腹逐瘀汤、补阳还五汤等16明、吴又可著温疫论,创立了戾气说。

17清、叶天士著温热论,创立了卫气营血辨证。

18吴瑭著温病条辨,以三焦为纲病名为目,创立了三焦辨证。

19中医学体系的主要特点:整体观念、辨证论治。

20症即症状,包括症状和体征。

病症是病人自我感觉到的身体不适和异常变化。

体征是医生通过检查病人身体所发现的异常表征。

21证是疾病过程中所处一定阶段的病因、病位、病性及病势等所做出的病理性概括。

22病即疾病,是在病因作用下,正邪斗争、阴阳失调所产生的具有特定发展规律的病变全过程。

23诊断过程中要整体审查、四诊合参、病证结合。

中华医药十大奇书一、《黄帝内经》是我国最早阐述中医学的名著,医药学中的第一奇书。

至今仍是学习和研究中医学必读的最重要的经典文献。

《黄帝内经》,简称《内经》。

书的主体内容成于战国时期,最后完于西汉。

为南宋史嵩民所藏。

全书十八卷,分为《素问》《灵枢》两部分内容,各八十一篇。

本书的理论思想为中医学的发展奠定了思想根基,它的诞生标志着中医理论的初步形成。

二、《神农本草经》我国现存最早的中药学专著,标志着中国药学的诞生。

最后世奉为圭臬的经典奇书。

《神农本草经》,又名《本经》、《本草经》。

明代卢复辑。

神农是古代传说中的"三皇"之一,书名冠以神农是后人尊古之风的假托。

《神农本草经》对战国以来直到东汉时期的药学知识及用药经验进行了全面系统的总结。

是后世研究中药和方剂的最重要的经典文献之一。

三、《难经》可以与《黄帝内经》相提并论的奇书,有"内难"之称。

是中医学的经典文献之一。

《难经》,原名《黄帝八十一难经》,成书年代及作者都无定说。

今本《难经》及各种注释本一般题"秦越人撰"。

秦越人,号扁鹊,我国战国名医。

全书以阐明《内经》要旨为主,提出八十一个问题并加以解答。

《难经》问论深邃,述理精要,内容丰富并多有创树。

苏轼曾称颂此书"句句皆理,字字皆法"。

四、《伤寒论》是第一部论述全面、内容详备的外感热病中医专著。

张仲景也因为在医学上的杰出成就,被后世尊为"医圣"。

《伤寒论》,东汉张仲景撰。

书大约成于三世纪初。

是张仲景原著《伤寒杂病论》的组成部分。

书中主要讨论了伤寒六经病的辨证论治。

《伤寒论》作为我国第一部理法方药与较为完备的临床实践密切结合起来,对后世医家有很大启发作用。

五、《金匮要略》是我国现存最早的一部研究杂病的专著,是中国医学史上继《黄帝内经》之后又一发展高峰,堪称中华医学经典奇书。

《金匮要略》,简称《金匮》,东汉张仲景撰。

中医经典——《皇帝内经》和《难经》我国古代医学经典,一向有《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》之称。

《黄帝内经》、《难经》,阐发医理,为我国现存的两部权威理论医著;《伤寒杂病论》论述内伤外感各证的辨证施治及处方用药,肇启我国临床医学之端;《神农本草经》则载录药物性味功用,被后世奉为中药本草的祖书。

《黄帝内经》简称《内经》。

现一般认为,它不是一个时期、或某一个人的著作,而是从春秋、战国开始,一直到秦、汉几百年间,由许多医书汇集,不断增补而成,其大部分内容形成于战国。

至于托名“黄帝”所作,诚如《淮南子·修务训》所分析的,是由于“世俗之人,多尊古而贱今,故为道者必托之于神农、黄帝而后能入说”的缘故。

当时托名“黄帝”的书有20多种,《内经》是其中之一。

《内经》集中反映了秦汉以前的医学成就,确立了我国医学独特的理论,为中医学的发展起了奠基和导向作用。

历代医家的著作,有不少取材或取法于《内经》,而历史上各种医学流派的形成和倔起,其学术理论也大都滥觞于《内经》。

所以《内经》是医学之宗,不但在历史上一直是中医教学的必读教材,就是现代的高等中医院校也仍将其作为一门必修的主课。

今天中医界遵奉的一套基础理论,主要也是从《内经》中提炼发展而成。

甚至当代医学科学的某些研究课题,如生命科学,气功原理,经络实质,医学心理学、气象学等,也或多或少地可从其博大精深的论述中获得新的发现或有益的启迪。

《内经》包括《素问》9卷和《灵枢》9卷,两部分各列专题81篇,内容非常广泛,逐步形成了中医独特的理论体系,并以此渗透、贯穿到中医领域的各个方面,用来解释人体生理、病理现象和指导疾病的预防、诊断、治疗等。

脏腑经络学说:《内经》在长期医疗实践、活体观察和古代解剖学知识的基础上,讨论了人体各脏腑、组织、器官的生理功能、病理变化及其通过经络沟通的相互联系、相互制约的关系。

论病学说:包括邪正理论、病因、病机、疾病传变和病症5个方面,这些内容占了《内经》大部分篇幅。

黄帝内经八十一难经一难曰:十二经皆有动脉,独取寸口,以决五藏六府死生吉凶之法,何谓也然。

寸口者,脉之大会,手太阴之脉动也。

人一呼脉行三寸,一吸脉行三寸,呼吸定息,脉行六寸。

人一日一夜,凡一万三千五百息,脉行五十度,周于身。

漏水下百刻,荣卫行阳二十五度,行阴亦二十五度,为一周也,故五十度,复会于手太阴。

寸口者,五藏六府之所终始,故法取于寸口也。

二难曰:脉有尺寸,何谓也然。

尺寸者,脉之大要会也。

从关至尺,是尺内,阴之所治也。

从关至鱼际,是寸内,阳之所治也。

故分寸为尺,分尺为寸。

故阴得尺内一寸,阳得寸内九分,尺寸终始一寸九分,故曰尺寸也。

三难曰:脉有太过,有不及,有阴阳相乘,有覆有溢,有关有格,何谓也。

然,关之前者,阳之动也,脉当见九分而浮。

过者,法曰太过。

减者,法曰不及。

遂上鱼为溢,为外关内格,此阴乘之脉也。

关以后者,阴之动也,脉当见一寸而沉。

过者,法曰太过。

减者,法曰不及。

遂入尺为覆,为内关外格,此阳乘之脉也。

故曰覆溢,是其真藏之脉,人不病而死也。

四难曰:脉有阴阳之法,何谓也然。

呼出心与肺,吸入肾与肝,呼吸之间,脾受谷味也,其脉在中。

浮者阳也,沉者阴也,故曰阴阳也。

心肺俱浮,何以别之然浮而大散者,心也。

浮而短涩者,肺也。

肾肝俱沉,何以别之然。

牢而长者,肝也。

按之濡,举指来实者,肾也。

脾者中州,故其脉在中,是阴阳之法也。

脉有一阴一阳,一阴二阳,一阴三阳;有一阳一阴,一阳二阴,一阳三阴。

如此之言,寸口有六脉俱动耶然。

此言者,非有六脉俱动也,谓浮沉长短滑涩也。

浮者阳也,滑者阳也,长者阳也;沉者阴也,短者阴也,涩者阴也。

所谓一阴一阳者,谓脉来沉而滑也;一阴二阳者,谓脉来沉滑而长也;一阴三阳者,谓脉来浮滑而长,时一沉也;所言一阳一阴者,谓脉来浮而涩也;一阳二阴者,谓脉来长而沉涩也;一阳三阴者,谓脉来沉涩而短,时一浮也。

各以其经所在,名病逆顺也。

五难曰:脉有轻重,何谓也然。

初持脉如三菽之重,与皮毛相得者,肺部也。