基础藏医药概述指南

- 格式:doc

- 大小:48.00 KB

- 文档页数:13

藏医药学概论藏医药学是一门经过千百年的实践经验和理论研究,形成了独特的医疗体系。

它在个人、社区和国家的健康系统中起着重要的作用。

随着人们对藏医药学认同度的增加,越来越多的人开始关注这门学科。

本文将探讨藏医药学的概论,并介绍其历史、特点以及一些主要的治疗方法。

一、历史藏医药学的起源可以追溯到古代世界。

据说远古时代,一群藏北原始人,被虎咬伤后,采用了草药来治愈,首创了藏医药学。

此后,藏医药学不断发展,并形成了许多现代医学无法解决的治疗方法。

14世纪至17世纪,藏医药学在西藏大发展。

经过辗转流传,终于到达藏族。

当时,藏医药学在西藏广被应用,使得西藏成为了藏医药学的发源地。

此后,由于在治愈疾病方面所取得的巨大成就,藏医药学得以继续发展。

二、特征藏医药学具有一些特征,这些特征是其独特的作用和效果的原因。

以下是几个比较显著的特征:1. 藏医药学主张上下调节,以治百病。

2. 藏医药学将患者作为治疗的重心,注重发现患者的问题,而不是只注重疾病本身。

3. 藏医药学结合了药物、复合体、穴位以及拔罐、刮痧等物理疗法,治疗病症。

4. 藏医药学注重和谐。

在治疗过程中,它强调了治疗者和患者之间的和谐关系。

三、主要治疗方法藏医药学以其独特的治疗方法而闻名于世。

其主要特点是药物治疗和饮食疗法。

以下是几种主要的治疗方法:1. 草药疗法藏医药学最主要的疗法之一就是草药疗法。

藏民家中种植的草药种类繁多,并含有许多有效成分。

这些草药可以治疗各种疾病,如肝脏问题、心脏问题和肺部问题等。

2. 饮食疗法藏医药学饮食疗法是一种特殊的疗法。

用食物来调理人体的基本元素,达到保健和治疗的目的。

例如,经常喝青稞酒,可以调节身体的水分和钠的含量,保持人体的平衡。

吃肉汤可以提高体力和提高血红蛋白等。

3. 针灸疗法针灸法是藏医药学的另一种治疗方法。

该方法利用针头刺激人体神经、肌肉和结缔组织,来调理身体的功能,达到治疗作用。

此外,针灸治疗还可以改善身体某些局部的循环,促进血流畅通。

藏医药资源与应用概况藏医药是西藏地区独有的医学体系,该医学体系有着悠久的历史和鲜明的文化特色。

藏医药具有独特的药理作用和丰富的药物资源,被广泛应用于西藏地区的医疗保健、疾病治疗、中药饮食、草药保健等领域。

藏医药资源主要来自于藏区独特的生态环境和民族传统的药用植物。

藏区地形复杂,高寒干旱,地势辽阔,在高海拔和大差异的气候条件下,生长着大量的特有植物。

据统计,藏区拥有986种使用于藏医药的植物资源,其中有47种是珍稀濒危物种,具有重要的药理作用。

这些草本植物、木本植物以及矿物质、动物资源等,都具有不同的药理成分及功效,可以治疗多种疾病和促进人体健康。

藏医药在疾病治疗领域的应用非常广泛,经过千百年的临床实践和文献记录,藏医药已经成为了西藏地区的居民治疗疾病的主要手段。

藏医药可以治疗消化系统疾病、呼吸系统疾病、心脑血管疾病、泌尿生殖系统疾病、神经系统疾病等诸多疾病,而且具有方便易得、价格便宜等优点,深受藏区居民的欢迎。

除了疾病治疗外,藏医药在中药饮食和草药保健领域也具有重要的作用。

藏区居民将藏草药、畜肉、鱼类、酥油茶等各种食物和药材混合搭配,烹制出一系列营养健康的饮食,具有养颜、益寿等多种功效。

同时,这些食物和药材也可以用于草药保健,提高身体免疫力、促进身体健康。

尽管藏医药具有丰富的药物资源和广泛的应用价值,但是在现代医学的冲击下,藏医药正面临着一系列困难。

缺乏现代科学技术的支持,缺乏标准化、规范化的生产方式,加上藏区自然环境的恶劣条件和文化传承的问题,藏医药产业发展一直比较缓慢。

因此,需要加强相关科研和技术创新,探索藏医药资源的特点和药物功效,推动藏医药产业向现代化和规范化发展。

同时,也需要加强藏区文化传承,保护和传承藏区独有的医学文化和草药知识。

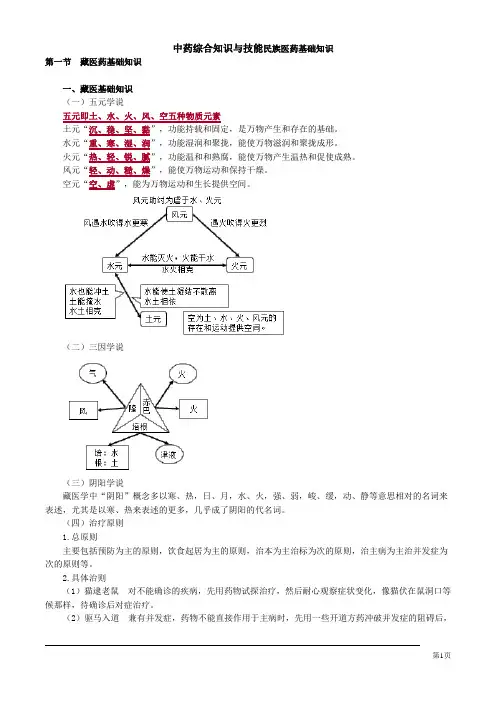

中药综合知识与技能民族医药基础知识第一节藏医药基础知识一、藏医基础知识(一)五元学说五元即土、水、火、风、空五种物质元素土元“沉、稳、坚、黏”,功能持载和固定,是万物产生和存在的基础。

水元“重、寒、湿、润”,功能湿润和聚拢,能使万物滋润和聚拢成形。

火元“热、轻、锐、腻”,功能温和和熟腐,能使万物产生温热和促使成熟。

风元“轻、动、糙、燥”,能使万物运动和保持干燥。

空元“空、虚”,能为万物运动和生长提供空间。

(二)三因学说(三)阴阳学说藏医学中“阴阳”概念多以寒、热,日、月,水、火,强、弱,峻、缓,动、静等意思相对的名词来表述,尤其是以寒、热来表述的更多,几乎成了阴阳的代名词。

(四)治疗原则1.总原则主要包括预防为主的原则,饮食起居为主的原则,治本为主治标为次的原则,治主病为主治并发症为次的原则等。

2.具体治则(1)猫逮老鼠对不能确诊的疾病,先用药物试探治疗,然后耐心观察症状变化,像猫伏在鼠洞口等候那样,待确诊后对症治疗。

(2)驱马入道兼有并发症,药物不能直接作用于主病时,先用一些开道方药冲破并发症的阻碍后,像将野马驱入狭道那样用对治药直入主病部位。

(3)白鹭叼鱼找出是否药力不足等治疗弊病后,像白鹭瞅准水中游鱼,迅猛扎头叼鱼那样,选择对症方药准确治疗。

(4)狭路逢敌对热性疾病用四水法(凉性的食、行、药、械)一齐治疗;对寒性疾病用四火法(热性的食、行、药、械)一齐治疗,犹如狭路遇敌,多助者则胜那样。

(5)登梯高攀对于较轻疾病按行、食、药、械(外治法)依次像登梯上屋那样治疗;对于严重疾病按械、药、食、行依次像下梯那样治疗。

(6)勇士歼敌对于单一型疾病,像勇士勇往直前杀敌那样,用对症方药毫不迟疑地去治疗。

(7)调节仇杀对合并症和综合征,用平衡隆、赤巴、培根的方药,像调解诉讼那样不偏不倚地去治疗。

(8)牛羊负驮对于疾病要从环境、时令、年龄、体质及消化强弱、饮食习惯、病种单一或复杂等情况,像牛负重驮,羊负轻驮那样量体裁衣、因地制宜地去施治。

执业药师考试之民族医药基础知识民族医药基础知识★一、藏医药基础知识1.藏医基础知识(1)五元学说:即土、水、火、风、空五种物质元素。

五元学说认为,五元各自具有不同的属性和功能。

五元之间有相克相生关系。

土元“沉,稳,坚,黏”;水元“重、寒、湿、润”;火元“热,轻,锐,腻”;风元“轻,动,糙,燥”;空元“空,虚”。

(2)三因学说:即隆、赤巴、培根三种因素。

三因源于五元。

但藏医的三因学说具有生理和病理两方面的概念。

(3)阴阳(寒热)学说:与中医阴阳学说内容基本相同。

2.藏药基础知识(1)藏药理论:藏药是以五元学说和味、性、效理论为指导,形成独具特色的理论体系。

包括:藏药与五元,药物的六味、八性、十七效。

1.藏药与五元:土元为药物生长之本源,水元为药物生长的湿能,火元为药物生长的热源,风元为药物生长的动力,空元为药物生长提供空间,五元缺一不可。

按照所含五元成分的多寡,药物分成土性药、水性药、火性药、风性药、空性药五大类。

2.药物的六味、八性、十七效(1)六味:甘、酸、咸、苦、辛、涩。

药物气味由药物中的五元所决定。

土和水元生甘味;火和土元生酸味;火和水元生咸味;水和风元生苦味;火和风元生辛味;土和风元生涩味。

各药味有其自己的功能。

(2)八性:重、腻、凉、钝、轻、糙、热、锐。

药物的八性源于五元,其中土元偏盛药物性能则重、腻;水元偏盛药物性能则凉、钝;火元偏盛药物性能则热、锐;风元偏盛药物性能则轻、糙。

(3)十七效:柔、重、温、腻、温、寒、钝、凉、软、稀、燥、干、热、轻、锐、糙、浮。

十七效源于五元。

其中重、稳、温、钝、柔、腻六效源自五元中的土元;热、锐、干、轻、燥五效源自火元;凉、稀、软三效源自水元;寒、糙、浮三效源自风元。

药效与疾病性质两两相对或相反,才能达到治疗效果。

(2)配伍①配伍方法:分按味配方,按性、效配方,按化味配方。

②配伍原则:分按君、臣、佐、使配伍原则,找温和配伍原则,加减原则和寒、热药性分别配伍原则。

谈谈藏医药学基础理论本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!藏医药学是中华民族医药宝库中的精华,也是世界传统医学中具有显著代表的卓越的民族医药学,它是在高度总结藏民族本土医学的基础上,由历代先辈历经千辛万苦,充分吸收和借鉴其它兄弟民族及其周边国家和地区的先进医学理论和医疗经验而形成的藏民族博大精深的智慧结晶。

藏医药学以“五大源”、“三大基本因素”学为其基本理论,以严谨独特的理论体系与科学实用的临床疗效为其实践保证,在为人类健康造福的崇高事业中不断发展进步。

藏医有自己系统而完整的理论,在这些理论中,三因素理论(又称三因学说)是它的核心内容之一。

藏医学认为,隆、赤巴、培根(藏语译音)这三种因素,是构成人体并进行生命活动的物质及其能量的基础。

其中隆是主导人体全身机能活动的一种动力,具有“气”的性质;赤巴是主导人体热能的一种因素,具有“火”的性质;培根与人体水液的物质保持密切联系,具有“水”和“土”的性质。

在正常的生理状态下,三因素在人体内保持着协调和平衡,因而它是生理性的;一旦三因素中的任何一个因素或几个因素由于某种原因而出现过于亢盛或衰微的情况时,则出现隆的病态、赤巴的病态、培根的病态,它们又变成了病理性的东西,治疗上就需要对三者进行调整,使其恢复到原来的协调状态达到健康的水平。

依据三因素不同的生理机能和存在的部位,各自又有五种不同的隆、赤巴和培根。

它们互相依存、互相制约,既具有各自不同的具体属性,又具有共同的特性。

藏族医药学理论是解释人体和疾病同体外所显示的症状的一种信息学,不是表述物质机体和器官功能如何形成的理论。

比如只能将下泄隆理解为司理大小便和精血的排泄与控制、司理胎儿分娩等方面的机体运动共同现象,实际上不存在下泄隆这种器官或组织。

一、藏医理论的信息学性质我们将与藏族医药理论相关的症象称之为表象信息,将实体与症象间的关系称之为表象关系,故藏医理论可认为是统率表象信息和表象关系的一个巨大信息系统。

藏医藏药简介 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】藏医药简介一、蔵医基础知识以藏族为主创造发展起来的传统医学,简称藏医,易中国传统医学的重要组成部分。

(一)五元学说五元即土、水、火、风、空五种物质元素,这是构成世界万物的基础元素。

土元“沉、稳、坚、黏”,功能持载和固定,是万物产生和存在的基础;水元“重、寒、湿、润”,功能湿润和聚拢,能使万物滋润和聚拢成型;火元“热、轻、锐、腻”,功能温和和熟腐,能使万物产生温热和促使成熟;风元“轻、动、糙、燥”,能使万物运动和保持干燥;空元“空、虚”,能为万物运动和生长提供空间。

(二)三因学说藏医理论认为,人体内存在三大因素:龙、赤巴、培根。

七大物质基础:饮食精微、血、肉、脂肪、骨、骨髓、精;三种排泄物:大、小便及汗。

三大因素支配着七大物质基础及三种排泄物的运动变化。

1、龙译成汉语是风,相当于中医理论的“气”。

它的功用是生呼吸、肢体的活动、血液循环、五官的感觉、大小便的排泄、帮助分解食物并输送饮食精微等。

龙一旦失调,就会出现心、肺、肝、胃、肠、肾、骨、胆、血液等器官机能的疾病。

因龙所在部位和功能不同,又分为下述的五种龙:(1)维持生命的龙(索增龙),索增龙,位于人体头顶部,运行的部位是咽喉部和胸部。

是维持人体生理正常活动,保持命脉正常运化的龙,它司人体的吞咽动作,呼吸运动、唾液分泌、打喷嚏、打饱嗝,使人的记忆力清醒,增强感官聪明而敏锐,还维持着人体正常的精神状态,如索增龙失调,则引起命脉发病,精神错乱,乃至死亡。

(2)上行的龙(紧久龙),紧久龙,是主气血上行的龙,位于人体胸部,并运行于鼻部、舌头和喉管部位。

作用是司语言,增气力,使人面色红润有光泽,充满活力,精神振奋,善于思考,若失调则会出现头痛、头晕、心慌气短、口干舌燥、心悸失眠等症状,导致上半身生病。

(3)主消化的龙(麦娘姆龙),麦娘姆龙,是主消化的龙,主要位于人体胃脘部位,运行于人体内部各脏腑器官之间。

民族医药基础知识第一节藏医药基础知识一、藏药的概念在藏族医学理论指导下配制和应用的药物称为藏药。

它主要来源于天然药物及其加工品。

藏药与国内其他少数民族药一样,是祖国传统医药的重要组成部分。

第四章民族医药基础知识二、藏医基础知识(一)五元学说五元即土、水、火、风、空五种物质元素土元“沉、稳、坚、黏”,功能持载和固定,是万物产生和存在的基础;水元“重、寒、湿、润”,功能湿润和聚拢,能使万物滋润和聚拢成形;火元“热、轻、锐、腻”,功能温和和熟腐,能使万物产生温热和促使成熟;风元“轻、动、糙、燥”,能使万物运动和保持干燥;空元“空、虚”,能为万物运动和生长提供空间。

(二)三因学说(三)阴阳学说藏医学中“阴阳”概念多以寒、热;日、月;水、火;强、弱;峻、缓;动、静等意思相对的名词来表述,尤其是以寒、热来表述的更多,几乎成了阴阳的代名词。

(四)治疗方法(1)平息法:系指用饮食、起居和服用药物把疾病平息于体内。

(2)补益法:系指对隆病患者、体质虚弱者、失血过多者、长期失眠者、悲伤过度者等进行滋补。

(3)消散法:系指服用药物及禁食或使用清淡饮食使身体消瘦。

(4)排出法:有药物引吐、泻下、汗法及外治法。

(5)引吐法:服用具有催吐功能的方药,吐出宿食、毒物和病邪,达到治疗存在于上体部位的疾病,特别是培根病。

(6)汗法(7)油疗法:系指食用动、植物油脂或外用涂擦、点滴身体特定部位。

(8)泻下法:系指内服具有泻下功能的方药或灌肠,将腹内疾病尤其是赤巴病排出体外。

(9)滴鼻法:将药汁滴入鼻腔,药力通过鼻黏膜吸收,渗入耳、目、头、脑等部位达到醒脑开窍和治疗疾病的目的。

(10)利尿法:系服用具有收敛、扩张血管及利尿功能的方剂,将沉于深处的陈旧病邪通过各毛细血管运送到尿液,由尿道排出体外,此法又称脉泻法。

(11)外治法:系利用药物、物理作用及外科手术等手段,从体外实施治疗,通过疏通经络、活血化瘀、排除脓血、剔除腐肌等达到内病外治的目的。

第三节吐蕃王系时期目前,多数藏族史书都把公元6世纪后半叶以前的历史称为古代吐蕃,也就是直到581年的囊日松赞为止。

古代吐蕃是指古代青藏高原上比较强大的许多割据地方势力之一,位于当时南山地区雅隆河流穷结、泽当一带,其首领一般被尊称为“赞普”,意思是有势力的君王。

古代吐蕃先后经历了七天座王;中二丁王;六勒王;八德王;五赞王,以及第27代王拉脱脱日年赞。

根据历史记载:这时期的藏族人民就已经认识到动、植、矿物的某些部分有解除身体病痛的作用,能够运用的药物有黄芪、甘草、当归、辣椒、戎盐、硝石、石胆、朱砂、雌黄、雄黄、葡萄、蜂蜜、牦牛等。

藏族史籍《五部箴(zhēn)言.大臣箴》及《西藏王臣记》记载,公元前126年,聂赤赞普在位时期,总结出对臣民社稷([jì] 古代一种粮食作物)有害的因素,提出了六大难题,包括盗贼、敌人、野牛、毒物和咒骂等,向臣下征询解决方法。

“可以用赔赏的办法来对付盗贼,用亲友来对付敌人,用药物来对治毒物,用囊解来对付诅咒”。

由此可见藏医药学已经有了大致的雏形。

同期,从事医事活动的贤者捷普赤西编著了《治疗.白色万药论》、《治毒坚固聚》等著作,可见这时的藏药加工炮制等技术也有了较高的水平。

在吐蕃第27代王拉脱脱日年赞(公元254-374年)在位期间,加强了与周边国家、地区以及民族的的医学交流,注重医药实践,培养医务人员,使藏医学有了很大的发展。

在公元4世纪的时候,天竺著名医学家碧齐嘎齐、碧嘎拉孜入藏,他们培养的名医董格托觉坚编写了《诊病切脉纲》、《内治药物纲》、《创伤外治纲》等5部医典。

在朗日颂赞时代(公元6世纪后期),盐的使用,不仅促进了当地人的健康,而且还可以作为一种药物来治疗疾病。

随后,由于社会的发展,各种生产知识的增长。

吐蕃人民对医药的认识逐渐提高,据敦煌出土的古藏文史料记载,这时已有了药、野生药、小药、以及有效药的记述,并有了简便有效的医事活动。

总之,吐蕃早期的医事活动已涉及初步的保健型医疗,但其水平远待于提高。

藏医药学的相关科普藏医学,起源于西藏,是一门博大精深的医学学科,是藏族人民在克服高海拔等艰难环境下的不断探究,通过总结自身生活实践,从而逐渐形成的完成的知识体系。

其发展迅速,尤其是在新中国成立之后,在国家出台了对藏医药的相关扶持政策后,开始取得了日新月异的改变。

如今,藏医药已经开始走出国门,受到世界各国人民的关注,为了让更多的人了解到藏医药学,笔者结合自身工作经验,从其发展、基本常识等多个方面进行详细的阐述。

1.关于藏医药的发展其实关于藏医药的发展,距离现在至少都有超过了2000年。

笔者查阅相关的历史记载,在公元前200多年,一名叫孜拉嘎玛跃德的人就提出了:“有毒就有药,说明了毒可成药、以毒攻毒”,还有一名叫做杰普赤西的医生,也是赞成了此原理。

后来,出现了著名藏医师通格妥觉坚,通过对印度医学的学习和完善,逐渐丰富了藏医药的相关理论。

2.关于藏医药的基础知识一方面,是关于藏医的基础知识,①藏医具有“五元学说”,五元,其实也就是人们常常说道的五种元素:土、水、火、风、空。

此理论表示,以上五种元素都具有不同的属性和功能,比如:土就代表着沉,稳,坚,黏,而水就表示:重、寒、湿、润。

所有的元素都有着相生相克的联系。

②藏医具有“三因学说”,这三种因素分别代表:即隆、赤巴、培根。

此理论是从五元学说逐步演化而来的。

包含了生理、病理等多个方面。

③藏医具有“阴阳学说”,另外也叫做“寒热学说”,此理论和中医相关的阴阳五行有着类似的内容。

另一方面,是关于藏药的基础知识。

①藏药同样有自身独特的理论体系。

主要是以五元学说和味、性、效理论为指导,包括了药物的药物的六味、八性、十七效等等。

②关于藏药的配伍方式:方式很多,可以按照其味道进行分配、按照其药效、药性进行配方等等。

③关于配药的原则:同样有很多,例如按君、臣、佐、使配伍,按照加减的原则、或是按照药性进行配伍。

④藏药的治疗方法:有平息法等十八种方法。

⑤藏药的类别:有汤、丸、膏药、药酒、胶囊等等,种类繁多。

第四章 民族医药基础知识第01讲 民族医药基础知识第一节 藏医药基础知识―、藏药的概念在藏族医学理论指导下配制和应用的药物称为藏药。

它主要来源于天然药物及其加工品。

藏药与国内其他少数民族药一样,是祖国传统医药的重要组成部分。

二、藏医基础知识(一)五元学说五元即土、水、火、风、空五种物质元素土元“沉、稳、坚、黏”,功能持载和固定,是万物产生和存在的基础;水元“重、寒、湿、润”,功能湿润和聚拢,能使万物滋润和聚拢成形;火元“热、轻、锐、腻”,功能温和和熟腐,能使万物产生温热和促使成熟;风元“轻、动、糙、燥”,能使万物运动和保持干燥;空元“空、虚”,能为万物运动和生长提供空间。

(二)三因学说(三)阴阳学说藏医学中“阴阳”概念多以寒、热;日、月;水、火;强、弱;峻、缓;动、静等意思相对的名词来表述,尤其是以寒、热来表述的更多,几乎成了阴阳的代名词。

4.治疗方法(1)平息法:系指用饮食、起居和服用药物把疾病平息于体内。

(2)补益法:系指对隆病患者、体质虚弱者、失血过多者、长期失眠者、悲伤过度者等进行滋补。

(3)消散法:系指服用药物及禁食或使用清淡饮食使身体消瘦。

(4)排出法:包括药物引吐、泻下、汗法及外治法。

(5)引吐法:服用具有催吐功能的方药,吐出宿食、毒物和病邪,达到治疗存在于上体部位的疾病,特别是培根病。

(6)汗法(7)油疗法:系指食用动、植物油脂或外用涂擦、点滴身体特定部位。

(8)泻下法:系指内服具有泻下功能的方药或灌肠,将腹内疾病尤其是赤巴病排出体外。

(9)滴鼻法:将药汁滴入鼻腔,药力通过鼻黏膜吸收,渗入耳、目、头、脑等部位达到醒脑开窍和治疗疾病的目的。

(10)利尿法:系服用具有收敛、扩张血管及利尿功能的方剂,将沉于深处的陈旧病邪通过各毛细血管运送到尿液,由尿道排出体外,此法又称脉泻法。

(11)外治法:系利用药物、物理作用及外科手术等手段,从体外实施治疗,通过疏通经络、活血化瘀、排除脓血、剔除腐肌等达到内病外治的目的。

藏医药是融入了古印度、古希腊、古波斯、古中医和古阿拉伯的精华而自成体系的藏医药学。

它主要讲的是隆、赤巴、培根三种因素的动态平衡。

这三大因素根据不同机能又可分为五种小要素:如隆又分为多种隆;赤巴又分为多种赤巴;培根也分为多种培根。

它和中医中的阴阳五行不同,藏医将血管系统的疾病称为黑脉病,将神经系统的疾病称为白脉病。

藏医认为: “隆”、“赤巴”、“培根”这三种因素是构成人体的物质基础,同时又是进行生命活动不能缺少的能量和基础。

它们之间如果保持平衡和协调状态,则人体就是健康的,一旦它们之间的任何一个或几个因素出现偏盛或偏衰,这种平衡协调状态受到破坏,则人体就会发生疾病,出现病态。

那么这三种因素是指什么呢?所谓“三因”就是指“隆”、“赤巴”和“培根”这三种因素。

“隆”、“赤巴”和“培根”是藏语的音译,由于它有不同意译的译法,如有的译为“风、胆、痰”的,有的译为“气、火、粘液”的,更有将其译为“风、火、水土”的。

如果按照意译则易造成混乱,为了不失原意,故仍音译为“隆”、“赤巴”、“培根”为合适。

在正常情况下,这三者之间保持平衡和协调的状态,因而它是正常的物质,是属于生理性的。

如果三者中的某一种或几种由于某些原因而出现偏盛或偏衰的情况,原来的平衡和协调就会受到破坏,这时身体就处在病理状态,也就生病了。

这种状态下“隆”、“赤巴”、“培根”就变成了病理状态的物质了。

要恢复健康,就得设法纠正偏盛或偏衰,重新恢复三者原来的协调状态。

“隆”是推动人体生命机能的动力,与生命活动的各种机能密切相关。

它的性质与汉族中医的“气”很有些相似,但不完全一样。

“赤巴”具有火热的性质,也是负责人体内脏腑机能活动的一种因素,具有中医“火”的性质。

“培根”具有水和土的性质,与人体内津液、粘液及其他水液的物质和机能保持密切的关系。

第二节吐蕃王系时期目前,多数藏族史书都把公元6世纪后半叶以前的历史称为古代吐蕃,也就是直到581年的囊日松赞为止。

古代吐蕃是指古代青藏高原上比较强大的许多割据地方势力之一,位于当时南山地区雅隆河流穷结、泽当一带,其首领一般被尊称为“赞普”,意思是有势力的君王。

古代吐蕃先后经历了七天座王;中二丁王;六勒王;八德王;五赞王,以及第27代王拉脱脱日年赞。

根据历史记载:这时期的藏族人民就已经认识到动、植、矿物的某些部分有解除身体病痛的作用,能够运用的药物有黄芪、甘草、当归、辣椒、戎盐、硝石、石胆、朱砂、雌黄、雄黄、葡萄、蜂蜜、牦牛等。

藏族史籍《五部箴(zh訂)言.大臣箴》及《西藏王臣记》记载,公元前126年,聂赤赞普在位时期,总结出对臣民社稷([j]i古代一种粮食作物)有害的因素,提出了六大难题,包括盗贼、敌人、野牛、毒物和咒骂等,向臣下征询解决方法。

“可以用赔赏的办法来对付盗贼,用亲友来对付敌人,用药物来对治毒物,用囊解来对付诅咒”。

由此可见藏医药学已经有了大致的雏形。

同期,从事医事活动的贤者捷普赤西编著了《治疗.白色万药论》、《治毒坚固聚》等著作,可见这时的藏药加工炮制等技术也有了较高的水平。

在吐蕃第27代王拉脱脱日年赞(公元254-374年)在位期间,加强了与周边国家、地区以及民族的的医学交流,注重医药实践,培养医务人员,使藏医学有了很大的发展。

在公元4世纪的时候,天竺著名医学家碧齐嘎齐、碧嘎拉孜入藏,他们培养的名医董格托觉坚编写了《诊病切脉纲》、《内治药物纲》、《创伤外治纲》等5部医典。

在朗日颂赞时代(公元6世纪后期),盐的使用,不仅促进了当地人的健康,而且还可以作为一种药物来治疗疾病。

随后,由于社会的发展,各种生产知识的增长。

吐蕃人民对医药的认识逐渐提高,据敦煌出土的古藏文史料记载,这时已有了药、野生药、小药、以及有效药的记述,并有了简便有效的医事活动。

总之,吐蕃早期的医事活动已涉及初步的保健型医疗,但其水平远待于提高。

第三节吐蕃王系时期目前,多数藏族史书都把公元6世纪后半叶以前的历史称为古代吐蕃,也就是直到581年的囊日松赞为止。

古代吐蕃是指古代青藏高原上比较强大的许多割据地方势力之一,位于当时南山地区雅隆河流穷结、泽当一带,其首领一般被尊称为“赞普”,意思是有势力的君王。

古代吐蕃先后经历了七天座王;中二丁王;六勒王;八德王;五赞王,以及第27代王拉脱脱日年赞。

根据历史记载:这时期的藏族人民就已经认识到动、植、矿物的某些部分有解除身体病痛的作用,能够运用的药物有黄芪、甘草、当归、辣椒、戎盐、硝石、石胆、朱砂、雌黄、雄黄、葡萄、蜂蜜、牦牛等。

藏族史籍《五部箴(zhēn)言.大臣箴》及《西藏王臣记》记载,公元前126年,聂赤赞普在位时期,总结出对臣民社稷([jì] 古代一种粮食作物)有害的因素,提出了六大难题,包括盗贼、敌人、野牛、毒物和咒骂等,向臣下征询解决方法。

“可以用赔赏的办法来对付盗贼,用亲友来对付敌人,用药物来对治毒物,用囊解来对付诅咒”。

由此可见藏医药学已经有了大致的雏形。

同期,从事医事活动的贤者捷普赤西编著了《治疗.白色万药论》、《治毒坚固聚》等著作,可见这时的藏药加工炮制等技术也有了较高的水平。

在吐蕃第27代王拉脱脱日年赞(公元254-374年)在位期间,加强了与周边国家、地区以及民族的的医学交流,注重医药实践,培养医务人员,使藏医学有了很大的发展。

在公元4世纪的时候,天竺著名医学家碧齐嘎齐、碧嘎拉孜入藏,他们培养的名医董格托觉坚编写了《诊病切脉纲》、《内治药物纲》、《创伤外治纲》等5部医典。

在朗日颂赞时代(公元6世纪后期),盐的使用,不仅促进了当地人的健康,而且还可以作为一种药物来治疗疾病。

随后,由于社会的发展,各种生产知识的增长。

吐蕃人民对医药的认识逐渐提高,据敦煌出土的古藏文史料记载,这时已有了药、野生药、小药、以及有效药的记述,并有了简便有效的医事活动。

总之,吐蕃早期的医事活动已涉及初步的保健型医疗,但其水平远待于提高。

第四节吐蕃时代一般都把藏王松赞干布统一青藏高原开始,称为吐番王朝的建立时期,吐蕃时期在公元6-9世纪。

松赞干布的父亲囊日松赞在公元6世纪20年代至80年代在雅隆悉补野古国掌握政权,他全力开拓疆域,占有卫、后藏。

阿里,工部,甲得,拉里等地,并建“赤则明都”王宫等。

根据《敦煌本吐蕃历史文书》记载,他和平民一起欢宴,并把后藏对方的平民共20000家赏给一个功臣,当时的平民与牧民同为独立的阶层,地位远在奴隶之上,并且平民这个阶层比奴隶的数目要大得多,由此可见,当时的奴隶制度正在逐步走向瓦解,这也就为吐蕃封建王朝的建立准备了条件。

但是,此时新建立的吐蕃政权还很脆弱。

松赞干布继位后,首见平息本部的叛乱,诛灭毒杀父王的凶手,原来判离属民,又都重新归入他的统辖之下。

松赞干布在吐蕃社会稳定、生产发展的基础上,先后征服青藏高原上的诸羌部。

吐蕃人对周边四邻的强大感到了一种非常强大的压力,这也对吐蕃人造成一种促使他们狂热对外学习的动力,以图自强。

正是在这种基础上,新兴的吐蕃王朝政治家,顺应时代的发展的要求和民意,制定的实行了与唐王朝和亲的国策,汉族人民的交往也日益增多,日益重要。

为了促进汉藏关系,唐朝派遣了大批的工匠艺人随公主入藏,同时带去了大量的书籍和财物。

这其中就有一批汉族医师,药工,有汉族医学著作和汉族的药品与针灸等器械。

吐蕃时期是古代汉藏医药交流最活跃的时期,汉藏医学交流是从囊日颂赞开始的,而广泛开展是在松赞干布时期,到赤松德赞时盛况空前。

汉藏医学交流不仅表现在当时的医学方面,而且也逐渐渗入到社会生活之中,这也正是汉藏两族政治,经济和文化长期交往的结果。

从松赞干布、文成公主到赤德祖赞、金城公主,由于他们顺应情势,自上而下的提倡和具体推动,从而使汉藏医学交流得以稳步而迅速的发展。

随着汉藏医学的交流和吐蕃各阶层的努力,使吐蕃医学发生了重要转折,打下了通向先进医学道路的良好基础。

此时的藏医已远非早期医事所能比拟。

综上所述,可以看到,自囊日松赞以来,汉藏医学交流是非常密切的,其中既有上层人物诸如唐朝皇帝,吐蕃赞普以及文成和金城公主的提倡、赞助,又有像汉族医生东松冈瓦,韩文海和藏族医生老宇妥、译师贝诺、等等一些名医的接力推动,使得汉藏医学交流得以顺利开展,在藏族医坛上出现了由汉译藏的第一部医书《医学大全》。

汉藏医生合译的《月王药诊》也相继问世,此后,汉藏医生和高僧往来于长安与拉萨之间,开拓了一条医学交流的友谊之路。

内容丰富的汉地医著,由此源源输入吐噃,活跃了吐噃医学,输入了新的成果,促进了吐噃医学人才的迅速成长。

一、松赞干布和文成公主时期1.历史背景松赞干布出生于公元569年。

他在581年即13岁时继承王位。

583年,他迁都到逻些(今拉萨)。

这时期经过松赞干布的积极改革,适应历史发展的要求,积极吸收尼婆罗(今尼泊尔)、天竺及中原的文化,特别是唐朝及天竺先进的封建文化,社会的生产力得到了极大的发展。

松赞干布的突出业绩除了引进佛教、制定法律及统一度量衡外,还统一了文字,使藏区从此进入了有文字记载的历史时期。

关于藏文的创制,藏文史籍比较普遍的记载为:松赞干布继承王位后意识到吐蕃文化的落后状况,便派大臣吞弥·桑布扎学习文字,学成后,进行综合比较,参考梵文,并给当时已有一些原始藏文而创造了一种由30个字母、4个元音组成的藏文系统。

随后吐蕃有了本民族文字的著作和译述,吐蕃民族的文化也得到了广泛的传播,走上了一个新的发展阶段。

松赞干布还意识到先进的文化与技术对吐蕃的重要性,又派人到周边四邻去学习。

据说当时吐蕃“从东方汉地和木雅,引进了工艺、历算书籍;从南方白色的印度翻译了佛陀正法经典;从西方粟(sù)特与尼泊尔打开了享用财富的矿藏;从北方霍尔与回鹘(gǔ)取得了法律事业之典范”。

此外松赞干布为了加强和唐朝的关系,学习中原地区的先进文化,于公元634年(唐贞观八年),向唐朝遣使入贡,请通婚。

公元640年(贞观十四年)松州战役后,松赞干布派出大相噶东赞(《新唐书》作禄东赞)再次到长安,献黄金及其他珍宝以为聘礼,唐太宗答应将宗室女文成公主嫁给松赞干布。

藏文很多史籍都浓墨重彩地描写文成公主与松赞干布的联姻,盖因文成公主将唐朝许多文化典籍和手工艺带入吐蕃,其中包括当时汉地的天文历算、医药学、农业技术、造纸术、纺织术、水磨制造技术,还有各种乐器如二胡、竹笛等,特别是带去些手工技术,包括纺织、建筑、造纸、酿酒、制陶等,直接促进了吐蕃文化的发展。

另外,一些汉文典籍和历史著作《战国策》、《论语》、《史记》、《尚书》等也相继被译成藏文在吐蕃流行。

据《王统世系明鉴》记载:文成公主人藏时(公元641年)陪嫁的物品中就有“能治疗四百零四种病的药物,一百种诊断法和五种外治法、六种器械,四部配方等(医书)”和八观察法,五诊断法,六祓(fú)除法,四部配药法”等等。

《藏医史》记载:“唐文成公主又从汉地带来《医学大全》,这部医书由尚玛哈德哇和达玛郭夏共同译成藏文。

文成公主将汉地丰富的医学带到西藏,并同松赞干布一起组织翻译和传播,她对藏医药学的发展作了很大贡献,藏族人民把这些功绩记载于藏族的历史文献中流传至今,这正反映了藏族人民对文成公主的深厚感情。

这时,“汉族医生还翻译了《汉地大小杂病疗法》”等医著。

同时在这时期,佛教开始传人吐蕃,但仍未盛行。

佛教传入吐蕃的方式有三:一为大臣吞弥·桑布扎在天竺学习期间带回了部分佛教典籍,二为松赞干布迎娶尼泊尔赤尊公主时由赤尊公主所带,三为文成公主进藏时所带。

2.松赞干布时期的医著(1)《医学大典》也称《医学大典》,是藏医学史上记载的最早一部译著。

是公元641年,由唐王朝文成公主带进吐蕃。

《医学大全》作为一部有比较完整体系的医药著作,尽管后来失传了但在当时对藏医药学的发展产生过巨大影响。

其后的藏医著作无不受它的影响,其中《四部医典》里面就有汉族中医的内容,如脏腑学说、脉学等。

(2)《无畏的武器》本书也是松赞干布在位时期的医著,问世晚于《医学大全》他是松赞干布从天竺、汉地及大食分别请来的三位医生共同编撰而成。

可以说,这部医著是具有民族和地方特色的藏医药学的最早雏形。

二、赤德祖赞和金成公主时期1.历史背景松赞干布所娶的尼泊尔赤尊公主和唐文成公主均未生育,后来他与藏族女生育一子,名为贡日贡赞,后贡日贡赞生一子名芒松芒赞。

松赞干布去世后,其孙芒松芒赞(《新唐书》作乞黎拔布)即位。

公元67 6年(唐仪凤元年)芒松芒赞去世,其子都松芒布结即赞普位,贵族及地方豪酋,多拥兵作乱者,王室将乱事次第平息自噶氏家族失势后,唐王朝与吐蕃接连在凉州(今甘肃省武威)、姚州(今云南省姚安县)及安西四镇之一的龟兹等地交相攻击。

金城公主进藏时,再次带去大批“嫁奁(lian)”。

其中有大量的技工和各种书籍,这里面就包括有医生和医药书籍。

其中最著名的译注本当推《月王药诊》(藏名、《索玛拉札》)。

该书由汉族僧医马哈耶那(摩诃衍那)和藏族翻译家毗(pi)卢札那翻译,并结合藏医药的临床经验,于公元720年前后编著而成,全书分113章。

这是我国目前保存最早的藏医药经典著作。

书中收载药物329种,其中植物药212种,动物药67种,矿物药50种。

书中所载药物大多具有高原特色,绝大部分都沿用至今。

《月王药诊》的出现为藏医学理轮的发展奠定了基础,也成为后期医.圣老宇妥编著《四部医典》的重要参考书。

其后又由印度医师辛底噶巴和七位太医(七觉士)向赞普呈献了《度母本草》,书中收录了250种药材和365种配方;大译师白若杂纳所著《文殊本草》巾收录单科药材l70种,配方139种。

此两本为藏医现存最早的本草著作。

汉地医生德哇和尚同藏族名医娘赞希拉合作翻译了《八部甘露精华》及《药物提炼法》等多部著作。

在这时期吐蕃还翻译了汉地的《金光明经》、《律差别论》及《珍宝七十品甲》、《珍宝七十品乙》等25部医著。

据藏籍载,藏人恰多和珠巴秋所著的《头部(疾病)辨证》、《甘露葶苈乞化钵之幻轮》2部医书,也于这个时期完成。

2.赤德祖赞时期的重要著作《月王药诊》:《月王药诊》现存版本为德格版,是现存最古的一部藏医学著作,共113章,内容包括:人体胚胎发育,人体各部位的骨骼及其度量,人体生理功能,疾病的病因、分类,疾病的诊断(包括望诊、舌诊及脉诊),疾病的寒热属性,身体要害穴点的分布;隆病,赤巴病,培根病;五脏(心、肝、肺、脾、肾)及六腑(大肠、小肠、胃、胆、膀胱及生殖器官)的疾病;各科杂病,主要有泄泻、消化不良、痞块、恶疮癌症、天花、炭疽、水肿、疮疡、中毒、瘰疬、黄疸等;用药剂型,包括粉剂、膏剂、酥油剂、汤剂、甘露剂、赶药、泻药等;各种治疗方法和技术,其中有灌肠、正骨、火灸、放血、外科器械治疗、穿刺等等。