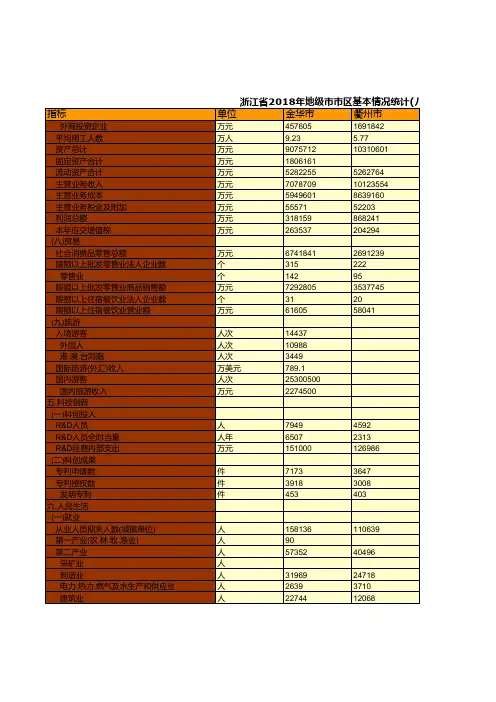

浙江宁波市社会经济发展统计年鉴指标数据:10-19 限额以上服务业企业主要经济指标(2018)

- 格式:xls

- 大小:41.00 KB

- 文档页数:10

宁波规上企业的标准宁波市是中国浙江省下辖的一个地级市,也是我国沿海经济发展最为活跃的城市之一。

在宁波市,有许多规模庞大、实力强大的规上企业,它们在宁波市的经济发展中起到了重要的支撑作用。

那么,宁波规上企业的标准是什么呢?首先,宁波规上企业的标准是指企业的规模要达到一定的程度。

根据宁波市相关政策规定,规上企业是指具备一定规模和实力的企业,其主要表现在企业的从业人员数量、年营业收入、资产总额等方面。

一般来说,宁波规上企业的从业人员数量要达到一定的规模,通常在100人以上。

此外,宁波规上企业的年营业收入和资产总额也需要达到一定的规模,通常在几千万元以上。

只有企业达到了这些规模,才能够被认定为宁波规上企业。

其次,宁波规上企业的标准还包括企业的发展潜力和经济实力。

宁波市鼓励规上企业加大技术创新和研发投入,提高企业的创新能力和竞争力。

宁波规上企业应当具备一定的自主研发能力和技术创新能力,拥有一定数量的专利和自主知识产权。

此外,宁波规上企业还应当有一定的市场份额和品牌影响力,能够在市场竞争中占据一定的地位。

这些方面的表现,都是评判宁波规上企业标准的重要指标。

再次,宁波规上企业的标准还与企业的发展方向和产业定位有关。

宁波市鼓励规上企业在重点产业和战略新兴产业中发展壮大。

根据宁波市的产业政策,宁波规上企业应当在本市重点支持的产业中发展,如装备制造、新材料、新能源、生物医药等。

此外,宁波规上企业还应当与宁波市的产业定位相符合,对宁波市的经济发展起到积极的推动作用。

因此,企业的发展方向和产业定位也是评判宁波规上企业标准的重要因素。

最后,宁波规上企业的标准还包括企业的管理水平和社会责任。

宁波市鼓励规上企业加强内部管理,完善企业治理结构,提高企业的管理水平和效率。

宁波规上企业应当遵守相关的法律法规,履行企业的社会责任,积极参与公益事业,推动社会的可持续发展。

企业的管理水平和社会责任是评判宁波规上企业标准的重要考量因素。

综上所述,宁波规上企业的标准主要包括企业的规模、发展潜力和经济实力、发展方向和产业定位、管理水平和社会责任等方面。

宁波概况以及商业发展现状宁波位于中国东南沿海,是浙江省省辖市,是中国重要的沿海开放城市之一、宁波地处长江三角洲南缘,东临东海,北隔海峡与上海相望,东南与福建接壤,是中国沿海经济带的重要节点城市之一宁波有着久远的历史,可以追溯到公元前4800多年前的新石器时代。

自西汉建县以来,宁波已经有两千多年的建城历史,是中国最早的开埠城市之一、宁波不仅是中国最早的海外贸易港口之一,也是丝绸之路海上丝绸之路的重要起点。

这使得宁波在贸易、航运和国际交流方面具有独特的优势和丰富的经验。

如今,宁波已经发展成为一个拥有较强经济实力和较高国际知名度的现代化城市。

根据2024年的统计数据,宁波的GDP达到1.72万亿元人民币,人均GDP超过12万元。

宁波是中国最重要的港口城市之一,世界五大港口之一的宁波港位于城市东部,是中国重要的外贸港口之一宁波在制造业方面表现出色,特别是在汽车制造、石化、电子信息和纺织等行业方面。

宁波拥有许多知名企业,如华东电力、美的集团、格力电器、耐克、罗兰贝格等。

这些企业在国内外市场上享有很高的声誉,并且在宁波的经济发展中扮演着重要角色。

宁波也致力于推动新兴产业的发展,尤其是数字经济、生物医药和新材料等领域。

宁波已经建立了一系列创新平台和科研机构,如宁波国家高新区和宁波大学科技园,为新兴产业的创新和发展提供支持。

同时,宁波还积极引进外资和人才,打造国际化、现代化的经济发展环境。

除了经济发展,宁波也注重改善城市环境和居民生活品质。

城市的交通便利,发达的公共交通系统和现代化的城市规划,为居民提供良好的出行条件。

宁波的教育、医疗和文化事业也得到了大力发展,居民享受到全面的公共服务。

总的来说,宁波作为中国重要的沿海开放城市,经济发展迅速,商业氛围浓厚,拥有优良的自然和人文资源,为企业和个人提供了丰富的发展机会。

宁波将继续致力于打造国际化的经济枢纽城市,为区域乃至全国的经济发展作出更大贡献。

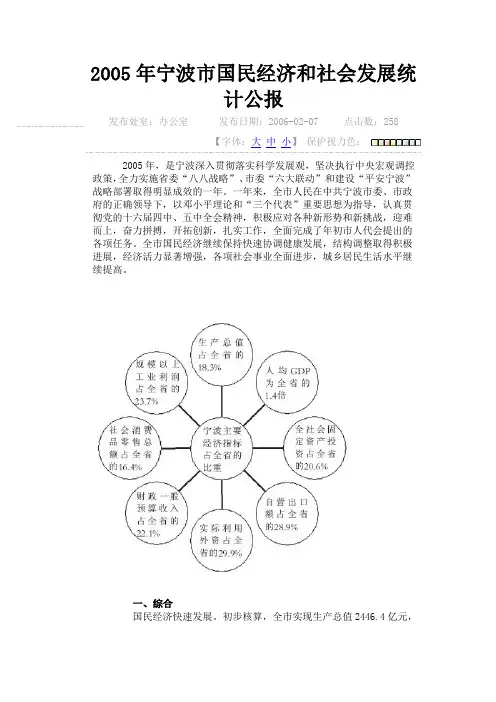

2005年宁波市国民经济和社会发展统计公报发布处室:办公室发布日期:2006-02-07 点击数:258【字体:大中小】保护视力色:2005年,是宁波深入贯彻落实科学发展观,坚决执行中央宏观调控政策,全力实施省委“八八战略”、市委“六大联动”和建设“平安宁波”战略部署取得明显成效的一年。

一年来,全市人民在中共宁波市委、市政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六届四中、五中全会精神,积极应对各种新形势和新挑战,迎难而上,奋力拼搏,开拓创新,扎实工作,全面完成了年初市人代会提出的各项任务。

全市国民经济继续保持快速协调健康发展,结构调整取得积极进展,经济活力显著增强,各项社会事业全面进步,城乡居民生活水平继续提高。

一、综合国民经济快速发展。

初步核算,全市实现生产总值2446.4亿元,按可比价格计算,比上年增长12.5%。

第一产业增加值128.8亿元,增长1.8%;第二产业增加值1353.5亿元,增长11.8%,其中工业增加值1201.8亿元,增长12.2%,第二产业对全市生产总值增长的贡献率为52%,仍是拉动经济快速增长的主要动力;第三产业增加值964.1亿元,增长15.2%。

三次产业比为5.3:55.3:39.4,第三产业所占比重比上年提高0.5个百分点。

人均生产总值达38733元(按现价汇率折算超过4700美元)。

就业再就业成效显著。

全市新增就业岗位13.3万个,开发社区公益性岗位5764个。

全年用于促进再就业资金支出达3.5亿元。

组织2.8万名失业人员、7.5万名农村劳动力开展再就业培训和转移培训,培训就业率在60%以上。

全市共7万名失业人员在政策帮扶下实现再就业,其中就业困难人员1.8万名。

年末城镇登记失业率3.5%,已连续三年下降,就业形势继续保持稳定。

价格总水平温和上涨。

市区居民消费价格比上年上涨2%;农村居民消费价格上涨1.7%;工业品出厂价格上涨5.5%;原材料燃料动力购进价格上涨8.2%;房屋销售价格上涨6.2%。

2021年第2期(半月刊)总第537期财经视点MNO绩单!2020年GDP12408.7亿元2020年,面对极其复杂严峻的国内外形势特别是新冠肺炎疫情的严重冲,全市上下坚决贯彻中央、省市各项决策部署,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,深入推进争先创优和“六争攻坚”行动,“两手硬、两战赢”取得积极成效。

1月26日,宁波市统计局和国家统计局宁波调查队公布了2020年宁波经济成绩单。

初步核算,2020年全市实现地区生产总值12408.7亿元,同比增长3.3%,增速比一季度、半年度和前三季度分别提高10.3、3.9和1.4个百分点,总体回升态势好于全国全省。

分产业看,第一产业实现增加值338.4亿元,增长2.1%;第二产业实现增加值5693.9亿元,增长3.0%(第三产业实现增加值6376.4亿元,增长3.6%&三次产业之比为2.7:45.9:5#.4。

一、二、三产对GDP增长的贡献率分别为1.7%、44.5%和53.8%&工业生产逐月回升,新兴产业增势喜人。

2020年,全市规模以上工业增加值同比增长5.2%,增速比前三季度提高2.8个百分点;全市规模以上工业企业实现利润总额1552.7亿元,同比增长17.7%,实现利税总额2329.8亿元,增长11.4%&新动能支撑作用凸显ö”产业集群生产形势加速向好,全年增加值增长5.6%,超过规上工业0.4个百分点,拉动规上工业增加值增速4.4个百分点。

健康制造、人工智能、高技术制造、数字经济等新兴产业保持快速增长势头,增加值分别增长15.3%、14.9%、13.0%和9.7%&拉动经济增长的三驾马车中,固定资产投资、外贸出口表现不错&2020年,全市固定资产投资同比增长5.5%,增速比前三季度提高1.4,其中民间投资增长6.5%&全市完成外贸进出口总额9786.9亿元,同比增长6.7%,其中出口6407.0亿元,增长7.3%,外贸出口占全国份额由上年的3.46%提高到3.57%&服务业稳步复苏,金融业带动有力&2020年,全市实现服务业增加值同比增长3.6%,增速比前三季度提高0.5个百分点,占GDP比重为51.4%,比上年提高1.3个百分点。

中英对照2021年宁波市国民经济和社会发展统计公报2021年宁波市国民经济和社会发展统计公报宁波市统计局2021年是全面实施“十一五”规划的开局之年。

一年来,全市人民在宁波市委、市政府的正确领导下,高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,以科学发展观统领经济社会发展全局,认真贯彻落实中央宏观调控的各项政策措施,深入实施“六大联动”战略,全面建设“平安宁波”,加快推进“文化大市”和“法治宁波”建设,国民经济和社会发展取得了显著成效,经济保持平稳较快增长,结构调整明显加快,对外开放继续扩大,城乡居民生活不断改善,和谐社会建设扎实推进,较好地实现了年初确定的国民经济和社会发展预期目标,为“十一五”时期经济社会发展奠定了良好基础。

一、综合国民经济快速发展。

初步核算,全市实现生产总值2864.5亿元,按可比价格计算,比上年增长13.4%,增幅比上年提高了0.9个百分点。

其中第一产业增加值139.5亿元,增长4.4%;第二产业增加值1575.9亿元,增长12.4%,其中工业增加值1421.4亿元,增长13.9%;第三产业增加值1149.1亿元,增长15.9%。

产业结构继续优化, 第三产业增加值占全市生产总值的比重首次超过40%,达40.1%,对全市生产总值增长的贡献率为47.5%,提高了0.3个百分点。

人均生产总值突破5万元,达51285元(按现价汇率折算为6568美元)。

财政收支稳健增长。

全市完成财政一般预算收入561.2亿元,比上年增长20.3%;其中地方财政收入257.4亿元,增长21.2%,均超额完成年初预期目标。

全市地方财政一般预算支出292.7亿元,增长10.5%。

财政支出结构继续优化,各项重点支出增幅均高于全市平均支出增幅,其中科技三项费用支出、教育支出、文体广播事业费支出、医疗卫生支出、社会保障补助支出分别增长33.6%、18.3%、22.8%、34.7%和16.2%。

就业再就业成效显著。

2012年宁波市国民经济和社会发展统计公报【法规类别】经济统计【发布部门】宁波市统计局国家统计局宁波调查队【发布日期】2013.02.04【实施日期】2013.02.04【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件2012年宁波市国民经济和社会发展统计公报(宁波市统计局、国家统计局宁波调查队2013年2月4日)2012年,面对国内外复杂多变的宏观经济形势,全市上下克难攻坚,深入实施“六个加快”战略,牢牢把握“稳中求进,进中求好”的总基调,有效落实稳增长、调结构、惠民生各项政策措施,经济运行稳中缓升,质量效益逐步提升,创新转型有效推进,民生保障持续加强,人民生活不断改善,在建设现代化国际港口城市的征程上迈出了坚实的步伐。

一、综合地区生产总值。

2012年全市实现地区生产总值6524.7亿元,按可比价格计算,比上年增长7.8%。

其中,第一产业实现增加值270.0亿元,增长1.6%;第二产业实现增加值3516.7亿元,增长6.0%;第三产业实现增加值2738.0亿元,增长10.9%。

三次产业之比为4.1︰53.9︰42.0,第三产业增加值占地区生产总值比重比上年提高1.5个百分点。

按常住人口计算人均生产总值为85475元(按年平均汇率折算为13541美元)。

财政收支。

2012年全市完成公共财政预算收入1536.5亿元,比上年增长7.3%,其中地方财政收入完成725.5亿元,增长10.3%,增速比上年分别下降14.9和13.5个百分点。

在地方税收中,营业税、增值税、企业所得税、个人所得税分别增长20.3%、11.3%、6.7%和-6.9%。

全市完成公共财政预算支出828.4亿元,增长10.4%,增速同比下降14.6个百分点。

财政支出继续向民生领域倾斜,全市财政用于民生支出548.5亿元,增长13.5%,增速快于公共财政预算支出3.1个百分点,占财政支出的比重为66.2%,同比提高1.8个百分点,其中社会保障和就业支出79.0亿元,增长34.8%,增速最快;教育支出141.7亿元,占民生支出比重最高,达25.8%,增长20.4%,增速居第三位。

2018年宁波市国民经济和社会发展统计公报宁波市统计局国家统计局宁波调查队2019年2月2日2018年,全市上下深入贯彻落实国家和省市各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照高质量发展要求,全面开展“六争攻坚、三年攀高”行动,经济运行总体平稳、稳中有进,结构调整积极推进,质量效益稳步提升,新经济发展态势良好,社会民生持续改善。

一、综合地区生产总值。

全年全市实现地区生产总值10746亿元,跻身万亿GDP城市行列,仅用全国0.1%的陆域面积创造了全国1.19%的GDP,按可比价格计算,同比增长7.0%。

分产业看,第一产业实现增加值306亿元,增长2.2%;第二产业实现增加值5508亿元,增长6.2%;第三产业实现增加值4932亿元,增长8.1%。

三次产业之比为2.8∶51.3∶45.9。

按常住人口计算,全市人均地区生产总值为132603元(按年平均汇率折合20038美元)。

图1: 2013-2018年宁波市地区生产总值及增速财政收支。

全年全市完成财政总收入2655.3亿元,比上年增长9.9%,其中一般公共预算收入1379.7亿元,增长10.8%。

全市完成一般公共预算支出1594.1亿元,增长13.0%,其中城乡社区和科学技术支出分别增长46.7%和33.1%。

就业和再就业。

全年全市新增城镇就业人员23.2万人,5.3万名城镇失业人员实现再就业,其中困难人员1.2万人。

年末城镇登记失业率为1.79%。

全年完成技能人才培训21.0万人次;完成各类农民培训4.8万人次,其中农村实用人才培训2.2万人次,全市农村实用人才总数达到18.6万人。

市场价格。

全年宁波市区居民消费价格同比上涨2.2%,涨幅高于全国平均水平0.1个百分点、低于全省平均水平0.1个百分点,在全国36个大中城市中列第16位。

八大类商品和服务项目价格呈“七升一平”格局:医疗保健上涨5.0%,食品烟酒上涨2.6%、居住上涨2.4%,教育文化和娱乐、生活用品及服务、交通和通信、其他用品和服务分别上涨2.3%、2.3%、1.2%和0.1%;衣着价格持平。

2010年宁波市国民经济和社会发展统计公报2010年是发展形势极为复杂、困难挑战极为严峻的一年,是宁波经济走出危机影响、持续回升向好的一年。

一年来,全市上下深入贯彻落实科学发展观,扎实推进大都市大平台大产业大项目大企业“五大建设”,全面开展“改革突破”、“创新提升”年活动,经济社会保持良好发展势头,转型升级步伐持续加快,内生动力和活力进一步增强,社会民生不断改善,节能降耗取得成效,年初确定的预期目标基本实现,“十一五”经济社会发展规划主要目标任务较好完成。

一、综合经济运行表现良好。

初步核算,全年全市实现地区生产总值5125.82亿元,按可比价格计算比上年增长12.4%,增幅同比提高3.5个百分点。

第一产业实现增加值218.43亿元,增长3.7%;第二产业实现增加值2848.23亿元,增长13.6%,其中工业增加值2569.6亿元,增长14.8%;第三产业实现增加值2059.16亿元,增长11.6%。

三次产业的比重为4.2:55.6:40.2。

按常住人口计算人均生产总值为68162元(按年平均汇率折算为10068美元)。

财政收支较快增长。

全年全市实现财政一般预算收入1171.7亿元,比上年增长21.3%。

其中中央财政收入640.8亿元,增长20.1%,地方财政收入530.9亿元,增长22.7%。

完成地方财政一般预算支出600.7亿元,增长18.7%。

其中环境保护、社会保障和就业、教育、科学技术、医疗卫生、农林水事务支出分别增长242.1%、20.8%、15.8%、30.5%、19.6%、21.1%。

就业和再就业形势良好。

全年全市新增城镇就业岗位14.2万个,6.2万名城镇失业人员实现再就业,其中困难人员再就业1.9万人。

人力资源市场提供岗位23.1万个,比上年增长50.3%。

组织高技能人才培训1.9万人,创业培训2.5万人,分别增长64.0%和24.2%。

年末城镇登记失业率为3.03%,下降0.13个百分点。

2001年宁波市国民经济和社会发展统计公报【法规类别】经济统计【发布部门】宁波市统计局【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件2001年宁波市国民经济和社会发展统计公报2001年是新世纪的第一年,也是实施“十五”计划的开局之年,一年来,全市人民在中共宁波市委、市人民政府领导下,高举邓小平理论伟大旗帜,深入贯彻“三个代表”重要思想,全面落实中央关于扩大内需、促进经济增长的一系列宏观经济政策,加大结构调整力度,努力增加投资和扩大消费,稳步推进各项改革,积极扩大对外开放,保持国民经济健康发展。

全市经济运行质量和效益进一步提高,人民生活水平继续改善,各项社会事业全面进步,实现了“十五”计划的良好开局。

综合国民经济稳步发展。

初步统计,全年实现国内生产总值1310.58亿元,按可比价格计算,比上年增长12%,其中第一产业增长5%,第二产业增长13.1%,第三产业增长12%。

人均国内生产总值达到24121元。

经济运行质量提高。

全年完成财政一般预算收入190.3亿元,比上年增长32.9%。

财政一般预算收入占国内生产总值的比重为14.5%,比上年提高2.3个百分点。

城乡居民收入增加,生活水平提高。

市区居民人均可支配收入11991元,实际增长10.6%,消费结构进一步优化,恩格尔系数(食品支出占全部消费支出的比重)为34.3%,比上年下降5.5个百分点。

农民收入稳步增长,全年农民人均纯收入5362元,实际增长6.3%,恩格尔系数为43.6%,比上年下降1.6个百分点。

市区居民消费价格总水平比上年下降0.7%。

与上年比较,编制居民消费价格指数的8大类商品中,食品、衣着、家庭设备及用品、医疗保健、交通和通讯工具、文化教育用品等价格水平略有下降,居住和服务项目类价格有一定幅度上升。

工业品出厂价格下降1.66%,原材料、燃料、动力购进价格下降1.34%。

劳动就业工作取得新进展。

至年底,全市有6.89万名失业人员实现了就业和再就业,城镇登记失业率为3.8%。

2000年宁波市国民经济和社会发展统计公报文章属性•【制定机关】宁波市统计局•【公布日期】•【字号】•【施行日期】•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】统计正文2000年宁波市国民经济和社会发展统计公报2000年是“九五”计划的最后一年,全市人民在中共宁波市委、市人民政府的领导下,全面贯彻落实中央关于扩大内需、促进发展的一系列政策措施,经济运行状况良好,国民经济和社会事业发展的各个领域均呈现全方位增长,超出了年初预期。

拉动经济增长的投资、消费、出口三大需求全面回升,使我市经济呈现强劲的发展势头。

初步测算,全年实现国内生产总值1191.5亿元,按可比价格计算,比上年增长12.5%,其中第一产业增长3.2%;第二产业增长12.7%(工业增长12.7%);第三产业增长14.8%。

全市人均国内生产总值达到22078元。

国民经济保持持续稳定增长,经济运行质量明显提高,港口发展实现历史性突破,科教兴市战略实施,各项社会事业取得进步,人民生活继续改善。

农业农业生产在结构调整中稳定发展。

全市实现农林牧渔业总产值148.4亿元,比上年增长5.3%。

其中,农业产值71.58亿元,减少1.8%;林业产值4.59亿元,减少3.5%;牧业、渔业产值分别为20.45和51.76亿元,增长6.0%和14.6%。

种植业内部结构发生变化,粮棉油等传统作物播种面积调减较多,全年粮食作物播种面积比上年下降20.1%;棉花面积减少了近三分之一。

在粮棉种植面积大幅调减的同时,蔬菜、瓜果、花卉等各类经济作物发展迅猛。

渔业生产稳定发展。

全市新增海水养殖面积11.8千公顷,水产品总产量达81.6万吨,比上年增长7.9%。

农业生产条件不断改善,农业机械化程度进一步提高。

全年共投入19.5亿元用于农村和农林牧渔业及水利的基本建设,280公里新一轮标准海塘建设即将完工。

年末拥有农业机械总动力190万千瓦,比上年增长1.6%。

2023年工作总结:推动宁波市高质量发展2023年工作总结:推动宁波市高质量发展尊敬的领导、各位同事:在过去的一年里,我们充分发挥了市委、市政府的领导作用,团结协作,攻坚克难,坚定不移地推动了宁波市高质量发展。

在2023年的工作总结中,我将对过去一年的工作进行总结,并对未来的工作提出展望和计划。

一、2023年工作总体情况2023年,宁波市在省委、省政府的指导下,全面落实党的十九届五中全会和省委十三届五次全会精神,以高水平改革开放、创新驱动发展、乡村振兴为主线,全面贯彻新发展理念,全力推动高质量发展。

具体来看,各项指标情况如下:1.经济发展情况2023年,宁波市地区生产总值达到1.5万亿元,增长率超过7%。

全市固定资产投资增长率达到10%,其中民间投资占比超过50%。

城乡居民可支配收入增长率分别达到6%和7%。

2.人民生活情况2023年,全市常住人口超过1000万。

城市化率达到85%,城镇居民人均可支配收入达到5万元,农村居民人均可支配收入达到2万元。

城市居民人均住房面积达到35平方米,农村居民人均住房面积达到50平方米。

市民幸福指数达到85分以上。

3.经济发展质量情况2023年,宁波市全面实现高质量发展。

全市高新技术产业增加值、文化创意产业产值、高端装备制造业产值分别增长30%、25%、20%以上。

私营经济贡献率达到70%以上,外贸出口总额超过6000亿美元。

全市市场化水平和国际化水平继续提升。

二、2023年工作成就分析在2023年,宁波市各行各业在高质量发展的引领下,取得了一系列令人瞩目的成绩,主要表现在以下几个方面:1.优化经济结构,加快发展在2023年,宁波市深入贯彻新发展理念,加强对高端产业的支持,促进新旧动能转换,实现了产业结构的优化。

继续发展信息技术等高科技产业,推动数字经济快速发展,成为全国数字经济之都。

加强产业链、创新链和配套链的衔接,提升全市的产业竞争力。

2.深化改革开放,促进经济发展在2023年,宁波市积极推动改革开放,深入实施贸易创新、投资自由化、财税金融改革和人才政策创新等举措,构建更加开放的市场环境,加快自由贸易港建设,吸引更多国内外高端产业企业进驻宁波,促进经济发展。

专精特新中的“宁波现象”作者:降蕴彰来源:《小康》2023年第28期总体而言,宁波专精特新企业数量仍在持续攀升,发展势头良好。

作为中国传统“十大商帮”之一的宁波帮,曾推动了包括棉纺织、盐垦、航运、金融等领域的中国工商业的近代化。

现如今,作为重要的先进制造业基地,宁波市已成为专精特新企业诞生的沃土。

《小康》杂志、中国小康网通过梳理发现,截至目前,在工信部公布的五批专精特新“小巨人”企业中,宁波市的“小巨人”企业数量累计已达352家,占整个浙江省的24.58%;排在北京、深圳、上海、苏州之后,位居全国城市第五。

不得不说,宁波市特别擅长培育专精特新企业。

专精特新“小巨人”企业是专精特新企业中的佼佼者,是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。

值得注意的是,在工信部专精特新企业的优选中,比专精特新“小巨人”更进一步的是制造业“单项冠军”的评定。

按照中制智库理事长兼研究院院长、全国工商联高端装备制造与仪器仪表委员会执行秘书长新望的分析,工信部对制造业“单项冠军”的评定标准更高、更严格,要求制造业“单项冠军”企业的生产技术或工艺处于国际领先水平,专用产品市场占有率位居全球前列。

简单来说,工信部评定的“单项冠军”比“小巨人”更具国际性。

新望表示,“单项冠军”与德国赫尔曼·西蒙教授提出的“隐形冠军”概念更相似、更接近。

在制造业“单项冠军”方面,从2016年开始,工信部已经发布了七批全国制造业“单项冠军”企业名单,全国共计有1200家企业上榜,其中,宁波有83家制造业企业上榜,组成宁波制造的“最强天團”,总数位居全国城市第一,超过了我国大陆地区经济实力最强的北上广深四座城市,也超过了工业强市苏州。

从长三角地区重要的工业城市到“制造业强市”“制造业大市”,从国家级专精特新“小巨人”再到国家级制造业“单项冠军”,宁波均处于全国城市前列。

这里为何能成为专精特新“小巨人”、制造业“单项冠军”诞生的沃土?做大做强专精特新集群宁波是浙江省辖地级市、副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心和化工基地,是中国华东地区的工商业城市,也是浙江省经济中心之一。

2004年宁波市国民经济和社会发展统计公报发布处室:办公室发布日期:2005-01-21 点击数:273【字体:大中小】保护视力色:2004年,全市人民在市委、市政府的领导下,认真贯彻国家宏观调控政策,扎实推进“六大联动”战略,积极化解经济发展的不利因素,突出全面协调和可持续发展,经济总量实现了历史性的跨越,各项社会事业全面进步,人民生活水平稳步提高,较好完成了国民经济和社会发展的各项任务。

一、综合经济总量。

初步核算,2004年全市实现生产总值2158.04亿元,比上年增长15.5%,经济总量实现了新的突破。

经济运行呈“高开稳走”趋势,一季度、上半年、三季度及全年的生产总值增长幅度分别为15.2%、16.1%、15.3%和15.5%,经济增长的自主性和抗波动性增强。

产业结构。

“二、三、一”产业格局稳固。

第一产业实现增加值123.50亿元,比上年增长5.0%;第二产业1230.21亿元,增长16.6%;第三产业804.33亿元,增长15.8%。

三次产业比重分别为5.7%、57.0%和37.3%,其中第三产业比重比上年提高0.5个百分点。

三次产业对经济增长的贡献率分别为2.1%、60.4%和37.5%。

市场物价。

受食品类价格上涨等因素的影响,2004年市区居民消费价格总水平比上年上升2.7%,但从全年走势看,物价上涨的幅度自年中以来逐月减缓。

受钢材、原油和成品油以及化工产品等生产资料价格上涨的推动,工业品出厂价格总水平比上年上升6.82%,原材料、燃料、动力购进价格总水平上升17.93%。

就业和再就业。

全市新增就业岗位12.06万个,开发社区就业岗位2.59万个,开发社区公益性岗位6465个,建立非正规就业组织591家,对2.95万名失业人员进行了再就业培训,其中2.51万人获得各类合格证书,培训后就率业56%。

至年底,全市有7.09万名失业人员实现再就业,其中就业困难人员2.3万名。

就业形势持续稳定,城镇登记失业率3.75%,成为全国再就业工作先进单位和最容易就业城市之一。

2008年宁波市国民经济和社会发展统计公报[作者:综合处来源:宁波统计信息网点击数:14690 更新时间:2009-02-06]保护视力色:【字体:大中小】宁波市统计局2009年1月22日2008年是一个特殊的年份。

面对国际金融危机的严峻挑战,全市上下坚持以科学发展观为统领,认真贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神,积极实施省委“创业富民、创新强省”和市委“六大联动、六大提升”战略,齐心协力,共克时艰,全市经济保持平稳较快增长,社会各项事业持续发展,人民生活进一步得到改善。

一、综合国民经济平稳较快发展。

初步核算,全年全市实现生产总值(GDP)3964.1亿元,按可比价格计算,比上年增长10.1%。

其中第一产业增加值167.4亿元,增长4.1%;第二产业增加值2196.7亿元,增长10.0%,其中工业增加值1990.5亿元,增长10.4%;第三产业增加值1600.0亿元,增长11.0%。

第三产业增加值占全市生产总值的比重达40.4%,上升0.1个百分点,三次产业的比重从2007年的4.4︰55.3︰40.3变为2008年的4.2︰55.4︰40.4。

人均生产总值为69997元(按年平均汇率折算为10079美元)。

经济主体总量保持稳定。

全年全市新登记内资企业16896家,注册资本304.5亿元;新登记外商投资企业332家,投资总额31.6亿美元,注册资本24.0亿美元;新登记个体工商户49104户,资金额22.6亿元。

年末实有内外资企业129545家,其中内资企业123050家,外商投资企业6495家。

个体工商户264114户。

财政收支持续增长。

全年全市实现财政一般预算收入810.9亿元,比上年增长12.0%。

其中中央财政收入420.5亿元,增长6.5%,地方财政收入390.4亿元,增长18.6%。

完成地方财政一般预算支出439.4亿元,增长18.4%。

其中一般公共服务、教育、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、城乡社区事务等分别支出71.8亿元、67.1亿元、29.1亿元、33.5亿元、6.0亿元和56.3亿元,分别增长13.2%、13.7%、29.2%、32.3%、42.9%和27.6%。