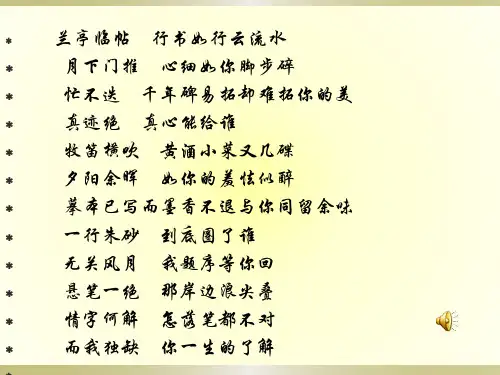

行书赏析

- 格式:ppt

- 大小:4.40 MB

- 文档页数:27

董其昌行书赏析打开文本图片集新乡市博物馆前身为平原省博物馆,藏品颇丰,书画尤甚。

其中有明代书法家董其昌行书作品两幅,萧散平淡,为晚年之作,今与大家共同品鉴。

董其昌生平及其书法艺术董其昌(1555-1637),字玄宰,号思白,别号香光居士,华亭人(今上海松江),万历十六年进士,曾仕翰林院编修、南京礼部尚书、太子太保等。

世称“董香光”,“董华亭”,因谥号“文敏”,又称“董文敏”,是明代后期杰出的书法家和绘画家,有《容台集》《容台别集》《画禅室随笔》等书论和画论。

绘画方面,他提出著名的“南北宗”论,强调以古人为诗,是“华亭派”的主要代表人物,其平淡天真的画风影响深远。

书法方面,他突破赵孟頻与文征明书风的笼罩,书法有“颜骨赵姿”之美,是晚明书坛领袖,与明末书法家王铎并称“南董北王”,与邢侗、米万钟、张瑞图并称“邢张米董”,但《明史》记载“然三人者,不逮其昌远甚”。

清代时期,满人推崇汉族文化,康熙、乾隆二帝偏爱董其昌书法,使得董书风靡一时,文人士子皆学董书。

董其昌的书法艺术经历一个渐悟的过程。

《画j禅室随笔》中记载:“郡守江西衷洪溪以余书拙置第二,自是始发愤临池也”,隆庆六年(1572年)十七岁的董其昌参加会试,郡守衷洪溪认为董字较拙便将其列为第二,董其昌的堂侄董源正因字迹出众列为第一,董其昌自此发愤临池学字,研习、临慕书法,一直到老。

对诸家的不断临习,是他书法水平迅速提高的重要因素。

他的楷书自成一家,初学颜真卿《多宝塔》,又改学虞世南,后来认为应跨唐追晋、魏,又学钟繇。

董其昌中年与明代大收藏家项元汴相识,成为至交好友,遍览项氏所藏晋唐墨迹,不仅迅速提高了他的审美情趣,也进一步启迪了他的书法艺术。

董其昌以赵孟頻为追赶对象,年少时认为自己“与赵文敏较,各有短长”,随着阅历的增长和书艺的不断提高,对赵孟頻的看法也随之改变,“余年十八学晋人书,得其形模,便目无吴兴。

今老矣,始知吴兴书法之妙。

每见寂寥短卷,终日爱玩。

赵子昂行书《临集王圣教序》赏析

赵子昂 (1254-1322 年) 是元代著名的书法家和画家,其行书作品《临集王圣教序》是一幅精美绝伦的艺术品,主要表现在以下方面: 1. 字形优美:赵子昂的行书字形优美,圆润流畅,富有变化。

他在临写《集王圣教序》时,巧妙地运用了王羲之行书的特点,将其优美的字形展现得淋漓尽致。

2. 笔画流畅:赵子昂的行书笔画流畅,舒展自如,给人以美不胜收之感。

他在书写时,巧妙地运用了中锋用笔,笔画粗细均匀,富有变化,起到了画龙点睛的作用。

3. 行气连贯:赵子昂的行书作品《临集王圣教序》行气连贯,上下呼应,气势磅礴。

他在书写时,注重字与字之间的呼应关系,使得整幅作品更加生动有趣。

4. 法度严谨:赵子昂的行书作品《临集王圣教序》法度严谨,笔画规范,符合楷书的规范。

他在临写《集王圣教序》时,巧妙地融入了楷书的元素,使得整幅作品更加端庄秀美。

赵子昂行书《临集王圣教序》是一幅精美绝伦的艺术品,体现了元代书法的典型特征,是中国书法史上的经典之作。

《伯远帖》赏析

《伯远帖》是东晋王珣的行书作品,被誉为书法史上的经典之作。

其珍贵之处不仅在于其艺术价值,还在于其历史价值和文献价值。

从艺术角度来看,《伯远帖》具有以下特点:

1. 笔法丰富多变:帖中的笔画粗细、轻重、转折、顿挫都富有变化,展现出王珣高超的书法技艺。

2. 气韵生动自然:帖中的字体大小、斜正、疏密等元素处理得当,使整个作品气息畅通,给人以美的享受。

3. 带有隶书韵味:虽然《伯远帖》是行书作品,但其中融合了一些隶书的元素,显得古朴典雅。

从历史角度来看,《伯远帖》是东晋时期的作品,对于研究东晋时期的文化、历史、社会等具有很高的参考价值。

此外,帖中的内容也反映了当时的一些社会现象和文化心态。

从文献角度来看,《伯远帖》作为一封书信,其内容涉及当时的一些人和事,对于研究当时的政治、经济、文化等方面都有一定的参考价值。

总之,《伯远帖》是一幅极具价值的书法作品,不仅展示了王珣高超的书法技艺,也为我们了解和研究东晋时期的历史和文化提供了重要的文献资料。

天下十大行書(图文释文)天下第一行书——《兰亭序》释文:永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引认为流觞曲水,列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室以内;或因寄所托,放浪形骸以外。

虽弃取万殊,静躁不一样,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

及其所之既倦,事过境迁,感触系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为遗迹,犹不可以不以之兴怀。

况修短随化,终期于尽。

先人云:“死生亦大矣。

”岂不痛哉!每览古人兴感之由,若合一契,何尝不临文嗟悼,不可以喻之于怀。

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

后之视今,亦犹今之视昔。

悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。

后之览者,亦将有感于文雅。

《兰亭序》是王羲之47 岁时的书作,记述的是王羲之和友人雅士汇聚兰亭的盛游之事。

全篇写的冷静娴和,气盛神凝。

被后代学书者尊敬为“天下第一行书”。

《兰亭序》合计三百二进制十七个字,逸笔天成,而且变化构造、变换笔法,匠心独运而又不毫无安排做作的印迹。

这样的鉴于资质超群,元勋力深沉的作品,被评“为天下第一行书” ,的确当之无愧。

兰亭书法,切合传统书法最基本的审雅观,“文而不华、质而不野、不激不厉、文质彬彬”。

“内恹” 的笔法着重骨力,刚柔相济,点画凝练简短;在书写技巧上包括了无数变化之道,仅一个“之”字就有十余种写法,在传统的“中和之美”的格式上成为样板。

千余年来,历代文人多以《兰亭序》为标准,笔耕不辍。

人们习惯地把书法家写《兰亭序》的水平作为权衡其传统功力的尺度。

《兰亭序》不愧为博涉众美的经典之作,读其文、赏其书、品其趣,是一种非凡的艺术享受。

王羲之 (303—361,一作 321—379)东晋书法家,字逸少,琅琊临沂 (今山东临沂 )人,后徒居山阴 (今浙江绍兴 )。

苏轼《洞庭春色赋中山松醪赋》行书卷赏析作为宋代文学家苏轼的代表作,《洞庭春色赋中山松醪赋》的行书卷深受后人喜爱。

笔下的诗句婉转悠扬,注释清新明确,将自然风景中芬芳的气息描绘得细腻生动,堪称国学文化中经典之作。

在本文中,笔者将就《洞庭春色赋中山松醪赋》的行书卷做一较为深入的赏析。

《洞庭春色赋、中山松醪赋》是苏轼为赞美洞庭湖而作的诗,距今有800多年的历史,是一部杰出的南宋文学珍品。

诗中表达了笔者对洞庭湖的崇敬之情,将洞庭湖的春色以及湖波的浩渺之美完美的描绘出来,充满柔情诗意。

两遍诗作均采用长篇诗歌的形式,相互呼应,互补,构成一部完整的诗歌篇章。

- 1 -。

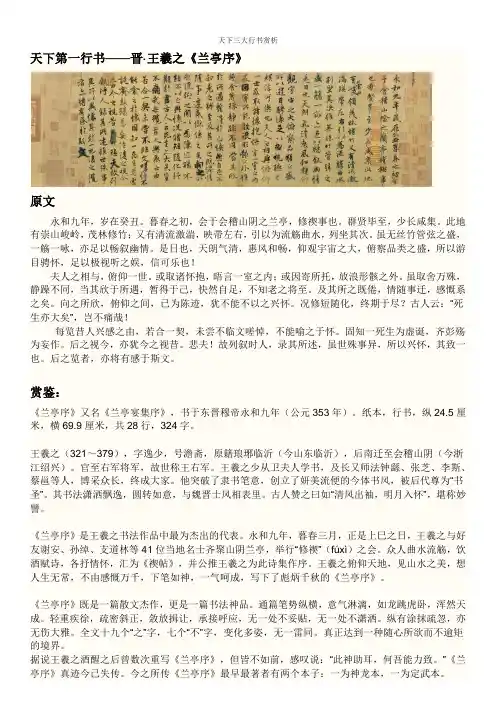

天下第一行书——晋·王羲之《兰亭序》原文永和九年,岁在癸丑。

暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也!夫人之相与,俯仰一世。

或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。

况修短随化,终期于尽?古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

后之视今,亦犹今之视昔。

悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。

后之览者,亦将有感于斯文。

赏鉴:《兰亭序》又名《兰亭宴集序》,书于东晋穆帝永和九年(公元353年)。

纸本,行书,纵24.5厘米,横69.9厘米,共28行,324字。

王羲之(321~379),字逸少,号澹斋,原籍琅琊临沂(今山东临沂),后南迁至会稽山阴(今浙江绍兴)。

官至右军将军,故世称王右军。

王羲之少从卫夫人学书,及长又师法钟繇、张芝、李斯、蔡邕等人,博采众长,终成大家。

他突破了隶书笔意,创立了妍美流便的今体书风,被后代尊为“书圣”。

其书法潇洒飘逸,圆转如意,与魏晋士风相表里。

古人赞之曰如“清风出袖,明月入怀”,堪称妙譬。

《兰亭序》是王羲之书法作品中最为杰出的代表。

永和九年,暮春三月,正是上巳之日,王羲之与好友谢安、孙绰、支道林等41位当地名士齐聚山阴兰亭,举行“修禊”(fúxì)之会。

众人曲水流觞,饮酒赋诗,各抒情怀,汇为《禊帖》,并公推王羲之为此诗集作序。

王羲之俯仰天地,见山水之美,想人生无常,不由感慨万千,下笔如神,一气呵成,写下了彪炳千秋的《兰亭序》。

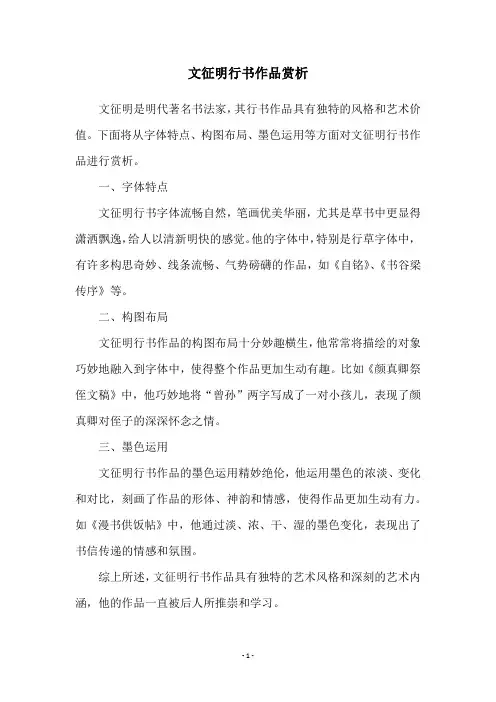

文征明行书作品赏析

文征明是明代著名书法家,其行书作品具有独特的风格和艺术价值。

下面将从字体特点、构图布局、墨色运用等方面对文征明行书作品进行赏析。

一、字体特点

文征明行书字体流畅自然,笔画优美华丽,尤其是草书中更显得潇洒飘逸,给人以清新明快的感觉。

他的字体中,特别是行草字体中,有许多构思奇妙、线条流畅、气势磅礴的作品,如《自铭》、《书谷梁传序》等。

二、构图布局

文征明行书作品的构图布局十分妙趣横生,他常常将描绘的对象巧妙地融入到字体中,使得整个作品更加生动有趣。

比如《颜真卿祭侄文稿》中,他巧妙地将“曾孙”两字写成了一对小孩儿,表现了颜真卿对侄子的深深怀念之情。

三、墨色运用

文征明行书作品的墨色运用精妙绝伦,他运用墨色的浓淡、变化和对比,刻画了作品的形体、神韵和情感,使得作品更加生动有力。

如《漫书供饭帖》中,他通过淡、浓、干、湿的墨色变化,表现出了书信传递的情感和氛围。

综上所述,文征明行书作品具有独特的艺术风格和深刻的艺术内涵,他的作品一直被后人所推崇和学习。

- 1 -。

天下第二行书赏析

天下第二行书——颜真卿《祭侄文稿》,是在颜真卿极度悲愤的情绪下书写的。

整篇文稿的艺术效果与作者的情绪完全一致,文字时疏时密,墨色有重有轻,行笔忽慢忽快,时疾时徐,厚重处浑朴苍穆,如黄钟大吕;细劲处筋骨凝练,如金风秋鹰;字与字上牵下连,似断还连,跌宕多姿。

通篇波澜起伏,时而沉郁痛楚,时而低回掩抑,痛彻心肝,堪称动人心魄的悲愤之作。

整篇文字几乎都是因情而起,为情所收。

颜真卿的书法作品以其刚健雄浑、大气磅礴的审美风格影响着他的书法。

他完全摆脱了东晋人书法那种欹侧的结体和潇洒的风姿,而以较为端平的笔画结字,字字以正面形象示人,因而具有庄重正大的气度。

《祭侄文稿》本不是为书法作品而写,纯粹是文章手稿,圈点涂改随处可见。

然而,恰恰在不衫不履的挥写中,呈现出了自然天成的“无意于佳尤佳”,是由真挚感情浇灌出来的精品,是血和泪凝聚成的不朽巨制。

元代书法家鲜于枢在《书跋》中称:“唐太师鲁公颜真卿书《祭侄季明文稿》,天下第二行书。

”此评为历代书家公认。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询书法家。

粉笔字行书赏析

粉笔字,是一种非常特别的书法形式,它以白粉为墨,用黑板作为纸张,在黑色的背景下书写而成。

行书,又叫草书,是书法种类中的一种。

它以流畅自然、简明轻便、气韵生动的特点而著称。

在传统书法中,需求考虑到笔墨纸砚,而采用粉笔字,墨与纸合而为一,又能够灵活运用黑板,随意搭配,并免却水泼和滋腻之苦,非常适合在教学和演讲等场合使用。

粉笔字行书具体表现出来就是:在书写时,笔画流畅自然、圆润温婉,体现着人的内心情感和气韵生动。

它具有鼓励交流、促进团队合作和开拓学术思维的作用。

行书因其流畅性,为表现言语的美感提供了更为绝佳的平台。

行书的笔画则更为简洁明了,使得文章更容易被人读懂。

粉笔字行书的前途很大,因为它具有人性化和自由创作性格,尤其适用于广大青年学子,他们的思想敏感、创新意识强,常常喜欢在书法创作中寻找到自己的创造性表现方式,准确把握时代脉搏与学术要求。

当然,想要掌握粉笔字行书,需要注重练习、拓宽视野和不断探索实践,才能够越走越高。

总之,粉笔字行书让我们看到了书法之美和人性之美的相互融合,为我们做出了元“素”合一、内在外现的美丽世界。

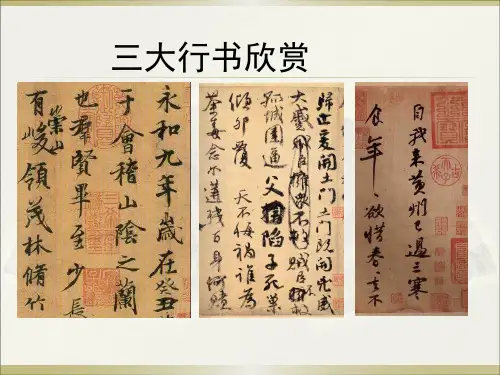

天下三大行书之美学赏析——分析天下三大行书的气韵神采摘要:书法是以文字为基础的书写艺术,也是我国最具有悠久历史的传统艺术。

在几千年漫长的历史长河中,文字也在中华民族的生产、生活、实践中演变、革新、发展着,各种书体在约定俗成的基础上进行由繁趋简的演变、产生了篆、隶、楷、行、草等诸形式。

其中行书,无论从实用还是艺术的角度来说,它都是最受广大群众和书家所喜爱的一种书体。

作为特殊的书体,行书包涵了书法艺术中的气韵、笔势、力度、气蕴、神采、筋骨血肉的审美范畴,融进了刚柔、方圆、虚实、黑白、疏密等形式,对比统一的基本规律。

纵观1800多年中国行书发展历史,建立了不朽地丰碑的是三个杰出的书法家,他们是王羲之、颜真卿、苏轼,行书代表作分别是《兰亭序》、《祭侄季明文稿》、《黄州寒食诗》贴,誉之为“天下三大行书”。

关键词:尚韵尚法尚意书法是以文字为基础的书写艺术,也是我国最具有悠久历史的传统艺术。

在几千年漫长的历史长河中,文字也在中华民族的生产、生活、实践中演变、革新、发展着,各种书体在约定俗成的基础上进行由繁趋简的演变、产生了篆、隶、楷、行、草等诸形式。

其中行书,无论从实用还是艺术的角度来说,它都是最受广大群众和书家所喜爱的一种书体。

作为特殊的书体,行书包涵了书法艺术中的气韵、笔势、力度、气蕴、神采、筋骨血肉的审美范畴,融进了刚柔、方圆、虚实、黑白、疏密等形式,对比统一的基本规律。

纵观1800多年中国行书发展历史,建立了不朽地丰碑的是三个杰出的书法家,他们是王羲之、颜真卿、苏轼,行书代表作分别是《兰亭序》、《祭侄季明文稿》、《黄州寒食诗》贴,誉之为“天下三大行书”。

一、二、三是如何而来的,这些都是书法历史上约定俗成的,并不是我在这里凭空捏造的。

一方面是按时间的划分,如王羲之的《兰亭序》是东晋的作品;颜真卿的《祭侄稿》是盛唐的作品;而苏轼的《黄州寒食诗帖》是北宋时代的作品。

另一方面,在书法地位上,王羲之是“书圣”,“晋尚韵”的代表人物。

天下第一行书赏析1. “哇塞,这《兰亭序》简直太神了吧!”每次看到它,我就好像进入了一个奇妙的书法世界。

就像我看到好吃的冰淇淋,眼睛都放光啦!你看那一个个字,龙飞凤舞的,多厉害呀!就好像一群小精灵在纸上跳舞呢!2. “哎呀呀,这天下第一行书可真不是吹的呀!”我跟小伙伴们一起欣赏的时候都忍不住惊叹。

好比我们一起玩游戏,遇到超厉害的关卡,大家都齐声喊出来那种感觉。

《兰亭序》的字就像是有魔力一样,把我们都吸引住了。

3. “嘿,你们知道吗,这天下第一行书太牛啦!”我兴奋地跟同学们说。

就像我们发现了一个超级好玩的秘密基地一样兴奋。

那流畅的笔画,不就像我们在操场上奔跑的欢快脚步吗?4. “哇哦,这天下第一行书真的绝了呀!”我在家里喊着。

就如同我得到了最想要的玩具那般激动。

那书法的韵味,仿佛是一首动听的歌曲萦绕在耳边。

5. “天哪,天下第一行书简直让我惊呆了!”我对朋友说道。

这感觉就好像我们看到了美丽的彩虹出现在天空一样惊喜。

那字迹的优美,不正像翩翩起舞的蝴蝶吗?6. “哎呀,这天下第一行书太震撼啦!”我在书法课上叫起来。

就像老师突然宣布今天没有作业时我们的那种开心。

它的魅力,简直就像闪闪发光的星星呀!7. “哇,天下第一行书怎么可以这么棒!”我和爸爸妈妈一起欣赏时感叹道。

就如同一家人一起去郊游看到美丽风景时的那种愉悦。

那字体的神韵,不恰似清晨的阳光温暖而迷人吗?8. “嘿呀,天下第一行书真的太了不起了!”我跟同桌小声说。

好比我们在考试中取得了好成绩那般自豪。

那一笔一划,不正像我们努力前进的步伐吗?9. “哇,这天下第一行书真的太让人佩服了!”我看着字帖自言自语。

就像我经过努力终于爬上了山顶的那种自豪。

那书法的风采,好似夜空中最亮的星璀璨夺目。

10. “哎呀,天下第一行书简直就是艺术的巅峰呀!”我由衷地感慨。

这就像我们终于实现了自己的梦想一样激动。

那字里行间的魅力,不正是我们对美好事物的追求吗?我觉得天下第一行书真的是书法艺术中的瑰宝,它的美让人陶醉,让人着迷,让我们感受到了中国传统文化的博大精深。

米芾行书《秋暑憩多景楼》赏析无论你是一个外国人,还是中国人,也无论你会不会书法,最起码,对古代先贤都会怀有一颗崇敬之心,对过去的那个时代,或多或少会有一些向往,那些被拍烂的穿越剧,大约就满足了我们普通人回到古代的一种遐想。

崇古,是一种情节,但凡能带上历史光环的东西,无论其当时价值如何,对现在的我们来说,都可能弥足珍贵吧,即便是祖先一个毫不在意的水瓢,我们都能分析出来其审美价值。

因此,白谦慎先生在《与古为徒和娟娟发屋》一书中,这么说到:如此充满人情味的古代,怎能让人不向往。

于是,我们在杜甫的诗中读到了“致君尧舜上,再使风俗淳”,在苏轼的词中读到了“有笔头千字,胸中万卷,致君尧舜,此事何难”的句子。

在这样的价值取向中,“古道热肠”和“人心不古”分别成为我们描绘人情真挚和世风衰落时常用的成语。

这种政治上和文化上的崇古思想当然和儒家思想有最为直接的关系。

正如李泽厚所指出,由孔子创始的儒家文化——心理结构,源于氏族民主制的人道精神和人格理想却因具有相对独立的稳定性质而长久延续和发展下来,对中国文化产生了深远的影响。

这一影响自然也包括对中华民族的审美心理的塑造,古雅、古朴、高古依然是今天我们经常使用的艺术品评语词。

以至于,在这个信息极其发达的时代,那些之前一直沉睡于博物馆中的古董们,似乎已经成为我们生活场景中的“必需品"了,只不过,并不是所有的媒体,都能够具有超出大众平均水平的审美眼光和思路,但他们清楚的知道,只要是古代的,就一定是受欢迎的,同样的逻辑之下,也就在鼓吹古代的,一定是我们无论如何努力也无法超越的。

于是,古代的一些恶札被奉为圭皋,也就随处可见了。

比如那些把南宋人作伪米芾的小楷《离骚经》作为经典把玩的朋友,殊不知却是在向经典之外的非主流上无限徜徉。

1086年初秋,大概也就是现在这个时候,刚定居于润州的米元章,登上了闻名遐迩的多景楼,此楼是北固山风景最佳之地,宋元以来经常为历代文人雅士聚会赋诗之所。