《小石潭记》对比阅读

- 格式:doc

- 大小:51.00 KB

- 文档页数:10

《小石潭记》课内外对比阅读一、阅读文言文,完成11—14题,【甲】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下彻,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自柳宗元《小石潭记》)【乙】道州城西百余步,有小溪,南流数十步,合营溪。

两岸悉皆怪石,敧嵌盘屈,不可名状。

清流触石,洄悬激注。

佳木异竹,垂阴相映。

此溪若在山野,则宜逸民退士之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者之林亭。

而置州以来,无人赏爱。

徘徊溪上,为之怅然。

(——元结《右溪记》)[注] ①道州:今湖南省道县。

唐时偏僻荒凉,元结曾在此为官。

合营溪:汇入营溪。

③敧:倾斜。

④嵌:张开。

⑤逸民退士:遁世隐居的人。

⑥置州:设置州郡。

1、[甲]文第一段描写的内容是;[乙]文中描写溪水的语句是2、解释下面加点词在句中的意思。

(4分)①潭中鱼可百许头可:②以其境过清清:③南流数十步南:④不可名状名:3、用现代汉语说说下面句子的意思。

(6分)①其岸势犬牙差互,不可知其源。

②佳木异竹,垂阴相映。

斗折蛇行,明灭可见。

4、面对美景,[乙]文作者为什么会产生“怅然”的情绪?(2分)5、甲乙两文各从什么角度写出了水怎样的特点?(4分)甲文:乙文:6、甲乙两文在写法上有什么共同点?试举一例说明。

(2分)二、阅读甲、乙两选文,回答l2-l5题。

(l2分)【甲】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩坏,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下澈,影布石上, 佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

【乙】出成都南门,左为万里桥。

西折纤秀长曲,所见如连环、如玦①、如带、如规、如钩;色如鉴、如琅玕②、如绿沉瓜,窈然深碧、潆回③城下者,皆浣花溪委④也。

专题23 小石潭记(2023·山东济宁·中考真题)阅读下面的文言文,完成问题。

【甲】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭。

水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缓,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

【乙】门北向,甃①石为路,路尽复为门,两垂柳夹之,婀娜可爱。

有堂亦北向,颜②曰“漱玉”。

堂之后为池,白石为栏槛,水清碧可鉴毛发,下视石子纵横,如樗蒲③,中多龟鱼。

金鲫被水,大有径尺者,游泳萍藻间,见人殊不畏。

池上有杨柳合抱,长条下垂披拂,与萍藻相乱。

荫可一亩许,炎景却避,凉风洒然,游者徒倚不能去。

池之东,循廊而南,为清皓之阁。

级石而上,南山如画屏,萦青缭碧,争效于栏楯之下。

下俯清流,曲折而东……阁上或书唐人诗,一联云:“泉声到池尽,山色上楼多。

”风景宛然。

石磴北下,复长廊,廊西即大溪阁。

跨溪水登阁者不知水至是乃知之则阁如海市蜃楼矣。

(选自王士祯《游漪园记》,有删改)【注释】①甃:砌。

②颜:门上的匾额。

③樗蒲:古代的一种棋类游戏。

1.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是()A.日光下澈.澈:清澈B.不可久居.居:停留C.水清碧可鉴.毛发鉴:照视D.荫可一亩许.许:表示约数2.下列句子中,加点“之”字的意义和用法与例句相同的一项是()例句:乃记之.而去A.何陋之.有B.已而之.细柳军C.属予作文以记之.D.争效栏楯之.3.下列对选文有关内容的解释和分析,正确的一项是()A.同为游记散文,甲文主要采用移步换景的写法,乙文则主要采用定点观察的写法。

B.两文都用水底的石和水中的鱼来衬托潭水或池水的清澈,动静结合,十分传神。

•《小石潭记》对比阅读第一组:阅读下列甲乙两个文段,然后完成1-4题。

【甲】小石潭记从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

【乙】游白水书付过绍圣元年十月十二日,与幼子过①游白水佛迹院,浴于汤池,热甚,其源殆②可熟物。

循山而东,少北,有悬水百仞,山八九折,折处辄为潭,深者缒(zhuì)③石五丈,不得其所止;雪溅雷怒,可喜可畏。

水际有巨人迹④数十,所谓佛迹也。

暮归倒行,观山烧,火甚,俯仰度数谷。

至江上月出,击汰中流,掬(jū)⑤弄珠璧。

到家二鼓,复与过饮酒,食馀甘⑥煮菜,顾影颓然,不复甚寐,书以付过。

东坡翁。

(选自《东坡志林》)【注】①幼子过:苏轼的三儿子苏过。

②殆:大概。

③缒(zhuì):用绳子拴住人或物放下去。

④巨人迹:巨大的脚印。

⑤掬(jū):捧。

⑥馀甘:即橄榄。

1、下列加点的字意思或用法相同的一项是()(2分)A、如鸣佩环,心乐之似与游者相乐B、山八九折斗折蛇行C、书以付过以其境过清D、潭中鱼可百许头可喜可畏2、用现代汉语翻译下列句子。

(4分)①其岸势犬牙差互,不可知其源。

答:②水际有巨人迹数十,所谓佛迹也。

答:3、下列对【甲】【乙】两段理解有误的一项是()(3分)A.“闻水声,如鸣佩环,心乐之”写出了水声悦耳和诗人的愉悦心情。

B.“顾影颓然,不复甚寐”的情状刻画,蕴含丰富,作者的山水之乐,身世之悲交织其间。

C.“深者缒石五丈,不得其所止”描绘出了潭水之深;“雪溅雷怒”写出了水急、声响如雷的特点。

D.《小石潭记》是唐朝诗人柳宗元的作品,全名《至小丘西小石潭记》,《游白水书付过》是北宋苏轼的作品,两人都“唐宋八大家”中的一员,除此外还有韩愈、欧阳修、曾巩、杜甫等也是。

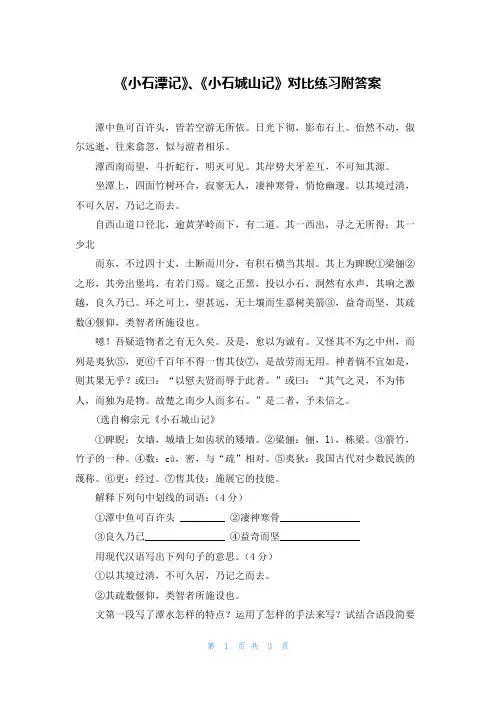

《小石潭记》、《小石城山记》对比练习附答案潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下彻,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道。

其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠。

其上为睥睨①梁俪②之形,其旁出堡坞,有若门焉。

窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。

环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭③,益奇而坚,其疏数④偃仰,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣。

及是,愈以为诚有。

又怪其不为之中州,而列是夷狄⑤,更⑥千百年不得一售其伎⑦,是故劳而无用。

神者倘不宜如是,则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。

”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物。

故楚之南少人而多石。

”是二者,予未信之。

(选自柳宗元《小石城山记》①睥睨:女墙,城墙上如齿状的矮墙。

②梁俪:俪,lì,栋梁。

③箭竹,竹子的一种。

④数:cù,密,与“疏”相对。

⑤夷狄:我国古代对少数民族的蔑称。

⑥更:经过。

⑦售其伎:施展它的技能。

解释下列句中划线的词语:(4分)①潭中鱼可百许头_________ ②凄神寒骨________________③良久乃已________________ ④益奇而坚________________用现代汉语写出下列句子的意思。

(4分)①以其境过清,不可久居,乃记之而去。

②其疏数偃仰,类智者所施设也。

文第一段写了潭水怎样的特点?运用了怎样的手法来写?试结合语段简要分析。

(3分)两文均是柳宗元被贬永州时所作,比较这两篇文章,说说作者抒发的情感是否相同?试作分析。

(4分)答案①大约②使。

凄凉③停止④更加(答对1个给1分)①因为那种环境太凄清了,不能呆的太久,就记下这番景致离开了。

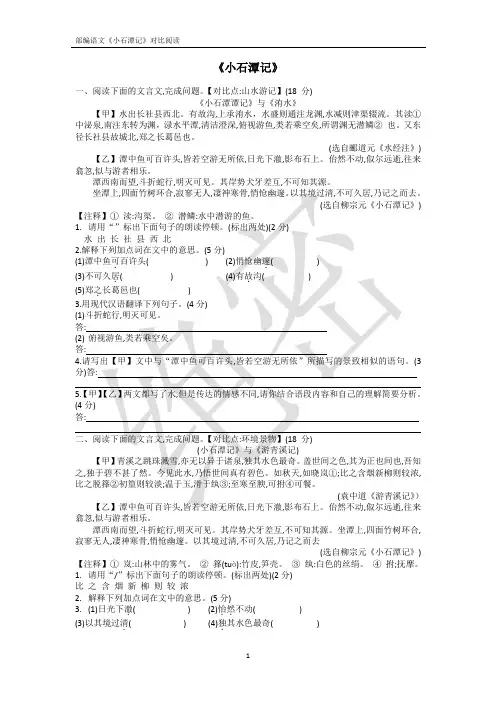

《小石潭记》一、阅读下面的文言文,完成问题。

【对比点:山水游记】(18 分)《小石潭谭记》与《洧水》【甲】水出长社县西北。

有故沟,上承洧水,水盛则通注龙渊,水减则津渠辍流。

其渎①中泌泉,南注东转为渊,渌水平潭,清洁澄深,俯视游鱼,类若乘空矣,所谓渊无潜鳞②也。

又东径长社县故城北,郑之长葛邑也。

(选自郦道元《水经注》) 【乙】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去(选自柳宗元《小石潭记》) 【注释】①岚:山林中的雾气。

②箨(tuò):竹皮,笋壳。

③纨:白色的丝绢。

④拊;抚摩。

1.请用“/”标出下面句子的朗读停顿。

(标出两处)(2分)比之含烟新柳则较浓2.解释下列加点词在文中的意思。

(5分)3.(1)日光下澈.( ) (2)怡然..不动( )(3)以其境过清.( ) (4)独.其水色最奇( )(5)乃.悟世间真有碧色( )3.用现代汉语翻译下列句子。

(4分)(1)其岸势犬牙差互,不可知其源。

答:(2)今见此水,乃悟世间真有碧色。

答:4.阅读【甲】文,请找出文中总括水特点的语句。

(3分)答:5.【甲】【乙】两文中,两位作者都是写游水所感,但表达的情感却不同,请简要概述。

(4分) 答:三、阅读下面的文言文,完成问题。

【对比点:直抒胸臆】(18分)《小石潭记》与《西山十记之记四》【甲】从香山俯石磴行柳路,不里许,碧云①在焉。

刹后有泉,从山根石罅中出,喷吐冰雪,幽韵涵澹②。

有老树,中空火出,导泉于寺,周于廓下,激聒石渠③,下见文砾金沙。

引入殿前为池,界以石梁,下深丈许,了若径寸。

朱鱼万尾,匝池红酣,烁人目睛,日射清流,写影潭底,清慧可怜。

小石潭记对比阅读(含答案)(一)小石潭记柳宗元从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下彻,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。

隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

(二)极乐寺记游(节选)袁宗道极乐寺去桥可三里,路径亦佳。

马行绿荫中,若张盖①。

殿前剔牙松数株,松身鲜翠嫩黄,斑剥②若大鱼鳞,大可七八围③许。

予弟中郎云:“此地小似钱塘苏堤。

”予因叹:西湖胜境,入梦已久,何日挂进贤冠④,了此山水一段情障⑤乎?注:①张盖:打着伞。

②斑剥:色彩错杂的样子。

③围:周长的计量单位。

④进贤冠:古代朝见皇帝的一种礼帽。

挂进贤冠指辞官隐退。

⑤情障:情欲的魔障。

这里指对山水的喜好。

8.解释以下加点字词(4分)(1)佁然不动()(2)犬牙差互()....(3)去桥可三里()(4)隶而从者()..9.下面各组句子中,加点词语意思相同的一项是()(3分)A、皆若空游无所依马行绿荫中,若张盖..B、如鸣佩环,心乐之实是欲界之仙都..C、以其境过清高峰入云,清流见底..D、西湖胜境,入梦已久驴不胜怒,蹄之..10.翻译以下句子(6分)(1)俶尔远逝,往来翕忽。

(2)松身鲜翠嫩黄,斑剥若大鱼鳞,大可七八围许。

11.两篇文章在表达的情感上有何异同?(3分)8.解释以下加点字词(4分)(1)佁然不动(愣住的样子)(2)犬牙差互....(像狗的牙齿那样)(3)去桥可三里(可能、大约)(4)隶而从者..(跟随、随从)9.下面各组句子中,加点词语意思相同的一项是(A)(3分)A、皆若空游无所依马行绿荫中,若张盖..B、如鸣佩环,心乐之实是欲界之仙都..C、以其境过清高峰入云,清流见底..D、西湖胜境,入梦已久驴不胜怒,蹄之..10.翻译以下句子(6分)(1)俶尔远逝,往来翕忽。

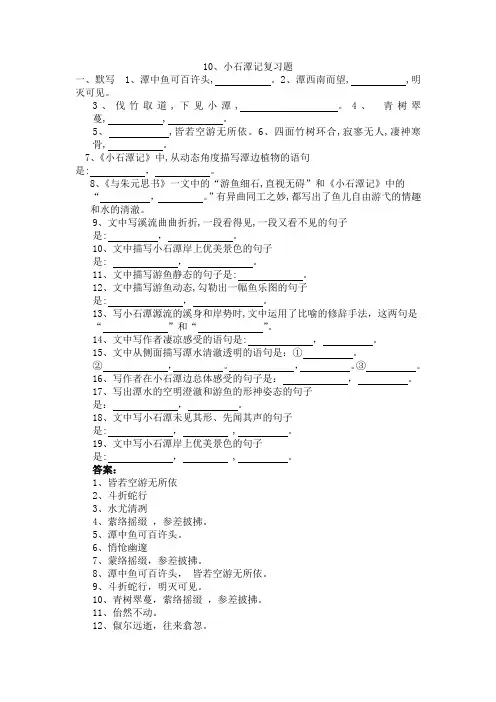

10、小石潭记复习题一、默写1、潭中鱼可百许头, 。

2、潭西南而望, ,明灭可见。

3、伐竹取道,下见小潭, 。

4、青树翠蔓, , 。

5、 ,皆若空游无所依。

6、四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨, 。

7、《小石潭记》中,从动态角度描写潭边植物的语句是: ,。

8、《与朱元思书》一文中的“游鱼细石,直视无碍”和《小石潭记》中的“,。

”有异曲同工之妙,都写出了鱼儿自由游弋的情趣和水的清澈。

9、文中写溪流曲曲折折,一段看得见,一段又看不见的句子是: ,。

10、文中描写小石潭岸上优美景色的句子是: ,。

11、文中描写游鱼静态的句子是: 。

12、文中描写游鱼动态,勾勒出一幅鱼乐图的句子是: ,。

13、写小石潭源流的溪身和岸势时,文中运用了比喻的修辞手法,这两句是“”和“”。

14、文中写作者凄凉感受的语句是: ,。

15、文中从侧面描写潭水清澈透明的语句是:①。

②,。

,。

③。

16、写作者在小石潭边总体感受的句子是:,。

17、写出潭水的空明澄澈和游鱼的形神姿态的句子是:,。

18、文中写小石潭未见其形、先闻其声的句子是: , , 。

19、文中写小石潭岸上优美景色的句子是: , , 。

答案:1、皆若空游无所依2、斗折蛇行3、水尤清冽4、萦络摇缀,参差披拂。

5、潭中鱼可百许头。

6、悄怆幽邃7、蒙络摇缀,参差披拂。

8、潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

9、斗折蛇行,明灭可见。

10、青树翠蔓,萦络摇缀,参差披拂。

11、佁然不动。

12、俶尔远逝,往来翕忽。

13、斗折蛇行,其岸势犬牙差互。

14、凄神寒骨,悄怆幽邃。

15、①全石以为底。

②日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

③皆若空游无所依。

16、凄神寒骨,悄怆幽邃。

17、潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

18、隔篁竹,闻水声,如鸣珮环。

19、青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

对比阅读阅读(甲)(《小石潭记》)(乙)自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道。

其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠。

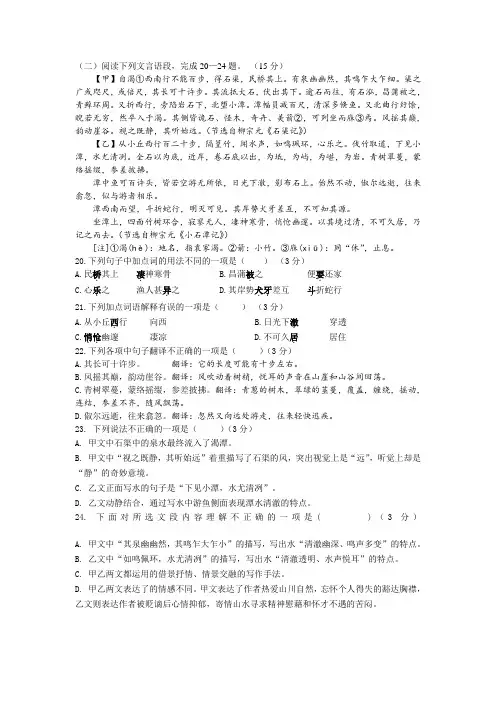

(二)阅读下列文言语段,完成20—24题。

(15分)【甲】自渴①西南行不能百步,得石渠,民桥其上。

有泉幽幽然,其鸣乍大乍细。

渠之广或咫尺,或倍尺,其长可十许步。

其流抵大石,伏出其下。

逾石而往,有石泓,昌蒲被之,青藓环周。

又折西行,旁陷岩石下,北堕小潭。

潭幅员减百尺,清深多倏鱼。

又北曲行纡馀,睨若无穷,然卒入于渴。

其侧皆诡石、怪木,奇卉、美箭②,可列坐而庥③焉。

风摇其巅,韵动崖谷。

视之既静,其听始远。

(节选自柳宗元《石渠记》)【乙】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自柳宗元《小石潭记》)[注]①渴(hè):地名,指袁家渴。

②箭:小竹。

③庥(xiū):同“休”,止息。

20.下列句子中加点词的用法不同的一项是()(3分)A.民桥.其上凄.神寒骨B.昌蒲被.之便要.还家C.心乐.之渔人甚异.之D.其岸势犬牙..差互斗.折蛇行21.下列加点词语解释有误的一项是()(3分)A.从小丘西.行向西B.日光下澈.穿透C.悄怆..幽邃凄凉 D.不可久居.居住22.下列各项中句子翻译不正确的一项是()(3分)A.其长可十许步。

翻译:它的长度可能有十步左右。

B.风摇其巅,韵动崖谷。

翻译:风吹动着树梢,悦耳的声音在山崖和山谷间回荡。

C.青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

翻译:青葱的树木,翠绿的茎蔓,覆盖,缠绕,摇动,连结,参差不齐,随风飘荡。

D.俶尔远逝,往来翕忽。

翻译:忽然又向远处游走,往来轻快迅疾。

23. 下列说法不正确的一项是()(3分)A. 甲文中石渠中的泉水最终流入了渴潭。

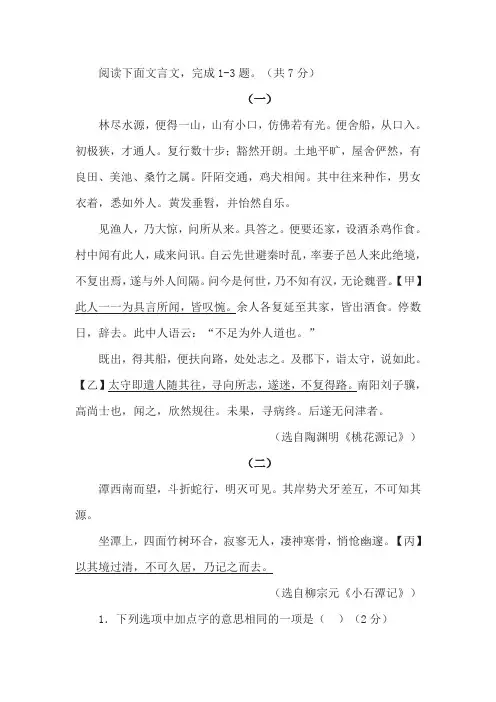

阅读下面文言文,完成1-3题。

(共7分)(一)林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步;豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食。

村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

【甲】此人一一为具言所闻,皆叹惋。

余人各复延至其家,皆出酒食。

停数日,辞去。

此中人语云:“不足为外人道也。

”既出,得其船,便扶向路,处处志之。

及郡下,诣太守,说如此。

【乙】太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。

未果,寻病终。

后遂无问津者。

(选自陶渊明《桃花源记》)(二)潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

【丙】以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(选自柳宗元《小石潭记》)1.下列选项中加点字的意思相同的一项是()(2分)A.不足为外人道兵甲已足足智多谋微不足道B.便扶向路欣欣向荣所向披靡眈眈相向C.乃记之而去停数日,辞去去冬今春去日苦多D.悉如外人悉以咨之悉听尊便悉数奉还2.翻译文中三处画线语句,并依据上下文对其作出进一步理解,正确的一项是()(2分)A.【甲】此人一一为具言所闻,皆叹惋。

翻译:渔人把自己听到的事详细地告诉了桃花源中的人,他们都很感叹惋惜。

理解:这是渔人与桃花源人谈话的情景,言简而意丰。

我们可以推知桃源人是在为渔人进入桃花源的奇特经历而叹惋。

B.【乙】太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

翻译:太守立即派人跟着他去,寻找先前所做的记号,竟然迷失了方向,再也找不到路了。

理解:渔人复寻桃花源而不得的结果,暗示了这样的理想社会在当时是不存在的,表达了作者无可奈何之感。

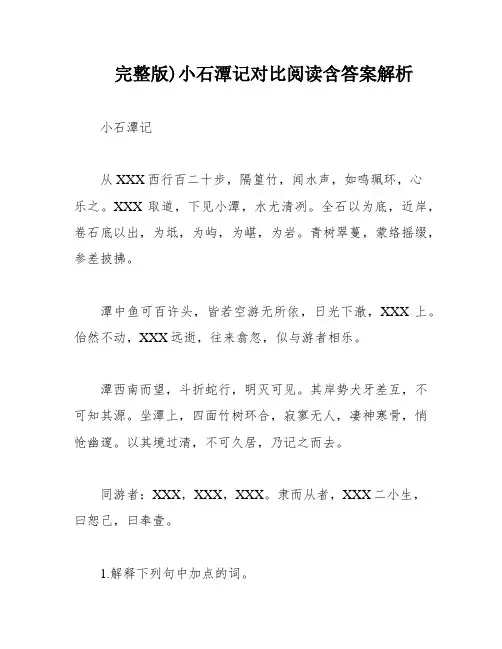

完整版)小石潭记对比阅读含答案解析小石潭记从XXX西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。

XXX取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,XXX上。

佁然不动,XXX远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:XXX,XXX,XXX。

隶而从者,XXX二小生,曰恕己,曰奉壹。

1.解释下列句中加点的词。

1)心乐之:心情愉悦。

2)佁然不动:静止不动。

3)其岸势犬牙差互:岸边形势错综复杂。

4)乃记之而去:记录下来并离开。

2.下列加点词的意义和用法相同的一项是()A.全石以为底不足为外人道也B.乃记之而去有闻而传之者C.乃记之而去乃不知有汉,无论魏晋D.心乐之山川之美答案:D。

都是表示对景色美丽的赞叹。

3.用现代汉语翻译下面的句子。

1)潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

潭中有上百条鱼,它们游来游去,仿佛没有归宿。

2)潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

从潭的西南方向望去,弯弯曲曲像蛇一样,时隐时现。

4.下列对选文分析不正确的一项是()A.第一段围绕着“石”来写,在移步换景中引导读者去领略不同的景致。

B.第二段写了游鱼、阳光和影子,动静结合,展现了生动的画面,目的是表现鱼的活跃、可爱。

C.作者的感情随景而变,由乐而忧。

D.XXX被贬失意,心情抑郁,所以认为小石潭“不可久居”。

其实作者笔下的小石潭风景如画,如果我们能跨越时空到此一游,或许会流连忘返。

答案:D。

虽然XXX在文中提到“以其境过清,不可久居”,但并不代表他认为小石潭不值得游玩。

5.下列对文章的理解不正确的一项是()A。

“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”通过描写潭边青葱的树木和翠绿的藤蔓,突出小石潭周围环境的幽美,与下文“四面竹树环合”相呼应。

《小石潭记》中考比较阅读5篇(含答案)班级:______________ 姓名:______________一、阅读下面的文言文,完成1~4题。

(12分)缀,参差披拂。

《小石潭记》(节选)潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

【乙】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

《记承天寺夜游》1.给下面加点的字注音。

(2分)①往来翕.忽()②遂.至承天寺寻张怀民()2.解释下面划横线词的意思。

(2分)①潭中鱼可.百许头____________ ②怀民亦未寝.3.把下面句子译成现代汉语。

(4分)①其岸势犬牙差互:____________________________ ________ ②念无与为乐者:____________________________________4.甲、乙两文都运用了借景抒情的表现手法,用原文回答表现作者情感的句子。

(4分)甲文是______________________________________________________________________ 乙文是______________________________________________________________________5.仿照示例,赏析甲文中的句子。

(2分)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

示例:此句用比喻的修辞手法写出了月光的皎洁(清澈透明)。

句中没有写“月”字,却无处不见皎洁的月光,点染出一个空明澄澈,疏影摇曳,亦真亦幻的美妙境界。

小石潭记的对比阅读及答案小石潭记的对比阅读及答案一.(08年山东)【甲】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下澈,影布石上。

怡然不动,俶尔远逝,往来翁忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不行知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄枪幽邃。

以其境过清,不行久居,乃记之而去。

——柳宗元《小石潭记》【乙】道州城西百余步,有小溪。

南流数十步,合营溪。

水抵两岸,悉皆怪石,奇欠(qi)嵌盘屈,不行名状。

清流触石,泪悬激注。

佳木异竹,垂阴相荫。

此溪若在山野,则宜逸民退士之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者之林亭。

而置州以来,无人赏爱;徘徊溪上,为之怅然!元结《右溪记》10. 说明下列加点的词。

(2分)叩以其境过清()@不行名状( )11. 翻译下列句子。

(4分)印斗折蛇行,明灭可见。

@佳木异竹,垂阴相荫。

12. 甲乙两文各从什么角度写出了水怎样的特点?(4分)甲文:乙文:13. 甲乙两文在写法上有什么共同点?试举一例说明。

(2分)10答案:心因为@ 说出评分:每小题1分,共2分。

意思对即可。

11答案:也看到溪水像北斗星那样曲折,像蛇那样婉蜓前行,时隐时现。

@美妙的树木与奇异的山竹投下的阴影,相互遮映。

评分:每小题2分,共4分。

意思对即可。

12答案:甲文:侧面(间接)描写澄澈透亮乙文:正面(干脆)描写水流湍急评分:每小题2分,共4分。

意思对即可。

13答案:借景抒情例如甲文借描写小石潭的幽美、凄寒,表达了作者孤寂悲凉的心境。

评分:共2分。

意思对即可。

二.( 08年内蒙古)(一)阅读下文,回答5-8题。

(8分)小石潭记(节选)柳宗元从小丘西行百二十步,隔筐竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为峓,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

谭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下澈,影布石上,怡然不动;俶尔远逝,往来翁忽,似与游者相乐。

八年级语文《小石潭记》对比阅读练习题一、选择题1.阅读(甲)(乙)两文,完成下列各题。

(甲)从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,目光下彻,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(柳宗元《小石潭记》)(乙)雨中上韬光①,雾树相引,风烟披薄,木末飞流,江悬海挂。

稍倦,时踞石而坐,时倚竹而息。

大都山之姿态得树而妍山之骨格得石而苍山之营卫②得水而活,惟韬光道中能全有之。

初到灵隐,求所谓“楼观沧海日,门对浙江潮”者,竟无所有。

至韬光,了了在吾目中矣。

白太傅碑可读,雨中泉可听,恨僧少可语耳。

枕上沸波,终夜不息,视听幽独,喧极反寂。

益信声无哀乐也。

(节选自明代萧士玮《韬光庵小记》)(注释)①韬光:指韬光庵,寺名,在杭州西湖。

②营卫:原指由饮食中吸收的营养物质,这里指精气。

下列加点字意义和用法相同的一项是()A.时踞石而.坐学而.不思则罔B.以.其境过清不以.物喜,不以己悲C.山之.营卫得水而活不可久居,乃记之.而去。

D.其.岸势犬牙差互其.真不知马也【答案】B【详解】本题考查学生对文言虚词的理解能力。

解答时先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。

解释时要注意辨析词义和用法的变化,要熟记课文注释。

文言词语的意义和用法很多,需要结合具体语境来解释。

A表承接/表转折。

故A不合题意。

B连词,因为/连词,因为。

故B符合题意。

C助词,的/代词,它。

故C不合题意。

D代词,它的/表推测,相当于“恐怕”。

故D不合题意。

故选B。

二、对比阅读阅读下面诗文,完成小题[甲]小石潭记(节选)潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

小石潭记对比阅读

《小石潭记》是柳宗元《永州八记》中的第四篇,是一篇语言优美、意境深远、情感浓郁的山水游记。

下面我们进行详细的比较阅读。

首先,从写作背景来看,《小石潭记》是柳宗元在贬官永州期间创作的,而《醉翁亭记》则是欧阳修被贬滁州时所作。

两篇文章都是作者在遭受贬谪、身处困境之际,通过对自然景物的描绘和情感抒发,表达内心苦闷和愤懑之情。

但柳宗元更注重对自然景物的精细刻画和对孤凄情感的抒发,而欧阳修则更注重与民同乐的情感表达。

其次,从文章风格来看,《小石潭记》采用文学性更强的笔法,注重对景物的精细刻画和对孤凄情感的抒发,具有诗歌的韵律和美感。

而《醉翁亭记》则更注重对自然景色的描绘和感受,以及与民同乐的情感表达,更具有散文化的风格。

再次,从文章主题来看,《小石潭记》主要表现作者贬官失意后的孤凄之情,以及通过自然景物来抒发内心情感。

而《醉翁亭记》则更注重表现与民同乐的主题,以及追求自由自在、超然物外的生活态度。

最后,从文章形式来看,《小石潭记》采用传统的古文形式,注重文字的精炼和句式的工整,更具有古典文学的韵味。

而《醉

翁亭记》则采用更为自由、灵活的散文笔法,更具有现代文学的气息。

综上所述,《小石潭记》和《醉翁亭记》虽然都是山水游记,但在写作背景、文章风格、主题和形式等方面都有所不同。

通过比较阅读,我们可以更好地理解两篇文章的特点和异同之处,更好地欣赏它们的文学价值和美学意义。

名校版中考文言文专练《小石潭记》对比阅读四篇一、请阅读下面的文字,回答问题。

【甲】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

【乙】绍圣元年十月十二日,与幼子过①游白水佛迹院,浴于汤池,热甚,其源殆②可熟物。

循山而东,少北,有悬水百仞,山八九折,折处辄为潭,深者磓石五丈③,不得其所止。

雪溅雷怒,可喜可畏。

水厓④有巨人迹⑤数十,所谓佛迹也。

暮归倒行,观山烧壮甚。

俯仰度数谷,至江,山月出,击汰中流,掬⑥弄珠璧。

到家二皷⑦,复与过饮酒,食余甘⑧,煮菜,顾影颓然,不复甚寐,书以付过。

东坡翁。

(选自苏轼《游白水书付过》)[注]①幼子过:苏轼的三儿子苏过。

②殆:大概,恐怕。

③磓(duī)石五丈:用五丈长的绳子系上石头投入水中,是测水深的方法。

④厓:岸边。

⑤巨人迹:巨大的脚印。

⑥掬(jū):双手捧取。

⑦皷:古同“鼓”。

⑧余甘:水果名。

1.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)佁然不动佁然:(2)凄神寒骨凄:(3)折处辄为潭辄:(4)书以付过书:2.请把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)俶尔远逝,往来翕忽。

(2)雪溅雷怒,可喜可畏。

3.下列对甲、乙两个文段内容理解不正确的一项是( )A.“其岸势犬牙差互,不可知其源”使用比喻手法,写出了小溪岸势高高低低,凹凸不平,使人有身临其境之感。

B.“悄怆幽邃”写出了作者的内心感受。

作者一来到小石潭,心情就凄苦忧伤。

他游山玩水,是为了寄寓自己的不幸遭遇。

C.“掬弄珠璧”写出了江月倒映水中,父子二人捧水弄影的幽雅情趣。

D.“顾影颓然,不复甚寐”的情状刻画蕴含丰富,作者的山水之乐、身世之悲交织其间。

4.【甲】【乙】两文都写了水,结合画波浪线句子,分析写法上有何不同,写出水怎样的特点?【甲】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

《小石潭记》《游居柿录》阅读下文,完成第6-10题。

(14分)【甲】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

――《小石潭记》【乙】夜雪大作。

时欲登舟至沙市[1],竟为雨雪所阻。

然万竹中雪子敲戛[2],铮铮有声,暗窗红火,任意看数卷书,亦复有少趣。

自叹每有欲往,辄复不遂。

然流行坎止[3],任之而已。

鲁直所谓﹕“无处不可寄一梦”也。

――袁中道《游居柿录》作品注释[1]沙市:在湖北江陵县东南十五里长江北岸。

[2]雪子:即霰,南方称雪子。

[3]流行:远行。

坎止:静止。

6、【甲】文的作者是____(朝代)文学家_____(人名)。

(2分)7、解释下列加点的词。

(4分)①潭中鱼可百许头()②明灭可见()③任之而已()④辄复不遂()8、翻译下列句子。

(4分)①其岸势犬牙差互,不可知其源。

②时欲登舟至沙市,竟为雨雪所阻。

9、甲文“潭中鱼……皆若空游无所依”从侧面表现了___________;乙文“万竹中雪子敲戛铮铮有声”反衬了________________。

(2分)10、甲乙两文表现了不同的思想感情,甲文表现了_________________,乙文表现了____________________________。

参考答案:6.答案:唐朝柳宗元评分:每空1分,共2分。

7.答案:①大约②显现,看得见③它④就评分:每小题1分,共4分。

8.答案:①它的岸势像犬牙那样互相交错,不能知道它的源头在哪里。

②我当时想乘船到湖北沙市去,竟然被下大雪所阻挡。

评分:每小题2分,共4分。

翻译正确,语言通顺即可。

9.答案:潭水的清澈透明夜的寂静评分:每空1分,共2分。

答案:甲文表现的是孤寂、忧伤,乙文表现的是达观、超脱。

评分:每空1分,共2分。

意思对即可。

(二)《小石潭记》《浣花溪记》阅读甲、乙两选文,回答l2~l5题。

(l2分)[甲]从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩坏,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下澈,影布石上, 佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

[乙]出成都南门,左为万里桥。

西折纤秀长曲,所见如连环、如玦①、如带、如规、如钩;色如鉴、如琅玕②、如绿沉瓜,窈然深碧、潆回③城下者,皆浣花溪委④也。

然必至草堂,而后浣花有专名,则以少陵浣花居在焉耳。

行三、四里为青羊宫,溪时远时近,竹柏苍然,隔岸阴森,尽溪,平望如荠⑤。

水木清华,神肤洞达.自宫以西,流汇而桥者三,相距各不半里。

舁夫⑥云通灌县,或所云“江从灌口来”是也。

(选自《浣花溪记》)[注]①玦(jué):环形有缺口的佩玉。

②琅玕(láng gān ):像珠子的美石。

③潆回:水流回旋。

④委:聚集。

⑤荠(jì):荠菜。

⑥舁(yú)夫:轿夫。

12.解释下列句中的加点词语。

(4分)(1)水尤清洌洌(2)佁然不动佁(3)西折纤秀长曲西(4)尽溪,平坦如荠尽13.翻译下列句子。

(4分)(1)日光下澈,影布石上。

(2)行三、四里为青羊宫,溪时远时近,竹柏苍然。

l4.甲、乙两文在语言表达上有什么相同点?在表现手法上有什么不同点?(2分)l5.乙文第一段“少陵浣花居在焉耳”中的“少陵”指谁?请你写出他的连续的两句诗。

(2分) 【答案】12.(1)寒冷(2)愣住(3)向西(4)走到……尽头(每词1分,共4分)13. (1)阳光直照到水底,鱼的影子映在石上。

(或:太阳光直射水底,(鱼的)影子散布在潭底的石头上。

)(2分)(2)走了三四里路,就是青羊宫,溪水有时远有时近,竹子和柏树苍翠碧绿。

(2分)14.相同点:都使用了比喻和排比的修辞方法。

(1分)不同点:甲文写景动静结合;乙文以静景为主。

(1分)15.杜甫。

(1分)“感时花溅泪,恨别鸟惊心”等。

(1分)(三)《小石潭记》《右溪记》阅读下面两段文言文,完成10-13题。

(16分)【甲】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

……潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(柳宗元《小石潭记》,有删节)【乙】道洲城西百余步,有小溪。

……水抵两岸,悉皆怪石,攲嵌盘屈①,不可名状。

清流触石,洄悬激注。

休②木异竹,垂阴相荫③。

此溪若在山野,则宜逸民退士④之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者之林亭。

而置州已来,无人赏爱;徘徊溪上,为之怅然。

乃疏凿芜秽,俾为亭宇,植松与桂,兼之香草,以裨⑤形胜。

为溪在州右,遂命之曰“右溪”。

刻铭石上,彰示来者。

(元结《右溪记》,有删节)【注释】①攲(qí)嵌盘屈:倾斜嵌叠、曲折盘旋的样子。

②休:美好。

③阴:树荫。

荫:遮蔽。

④逸民退士:退居山林的隐士。

⑤裨(bǐ):使。

10.解释下列加点的词语。

(4分)⑴凄神寒骨()⑵悉皆怪石()⑶不可名状()⑷为之怅然()[来自:中国学考频道]11.下列句中加点字词的意义和用法相同的一组是(3分)A.都邑之胜境无丝竹之乱耳(刘禹锡《陋室铭》)B.以裨形胜以中有足乐者,不知口体之奉不若人耳(宋濂《送东阳马生序》)C.乃疏凿芜秽乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也(司马迁《陈涉世家》)D.以其境过清其真无马也(韩愈《马说》)12.翻译下列句子。

(6分)⑴其岸势犬牙差互,不可知其源。

(2分)⑵此溪若在山野,则宜逸民退士之所游处。

(2分)⑶为溪在州右,遂命之曰“右溪”。

(2分)13.【甲】【乙】两文的作者带我们去“小石潭”和“右溪”游览了一番,请你向同学概括介绍“小石潭”和“右溪”的相似之处。

(3分)①②③参考答案:10.(4分)⑴使……凄凉使……感到凄凉(凄清)⑵全,都。

⑶说出⑷失望,失意,惆怅11.(3分)C于是,就。

A结构助词,的/用在主谓之间,取消句子独立性;B来/因;D它的/表推测语气,恐怕。

12.(6分)⑴(2分)那石岸的形状像狗牙那样相互交错,不能知道溪水的源头。

(得分点:“犬牙”,像狗地牙齿,1分;“差互”,相互交错,1分。

)⑵(2分)这条溪水如果在荒山野外,那是很适合隐士游览和居住的地方。

(得分点:若,如果,1分;宜,适合,适宜,1分。

意思对即可。

)⑶(2分)因为溪在州城之右(的右边),就命名它为“右溪”。

(得分点:“为”,因为,1分;“命”,命名,1分。

意思对即可。

)若整体翻译不通顺,酌情扣分。

13.【甲】【乙】两文的作者带我们去“小石潭”和“右溪”游览了一番,请你向同学概括介绍“小石潭”和“右溪”的相似之处。

(3分)①都地处荒郊,少有人来。

(从【甲】文中的“寂寥无人”和【乙】文中的“无人赏爱”等语可以看出。

)②都是以石为底、为岸(从【甲】文中的“全石以为底,近岸卷石底以出”和【乙】文中的“水抵两岸,悉皆怪石”等语可以看出。

)③景色都很优美。

(从【甲】文中的“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”和【乙】文中的“休木异竹,垂阴相荫”等语可以看出。

)④都能使人产生凄凉、惆怅之感。

(从【甲】文中的“凄神寒骨,悄怆幽邃”和【乙】文中的“徘徊溪上,为之怅然”等语可以看出。

)(每写出1点得1分,无需举出相应的语句。

得满3分为止。

意思对即可)(四)《小石潭记》《游青溪记》【甲】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下彻,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自柳宗元《小石潭记》)【乙】青溪之跳珠溅雪,亦无以异于诸泉,独其水色最奇。

盖世间之色,其为正也间也①,吾知之,独于碧不甚了然。

今见此水,乃悟世间真有碧色。

如秋天,如晓岚②;比之舍烟新柳则较浓,比之脱箨③初篁则较淡;温于玉,滑于纨④;至寒至腴,可拊⑤可。

(节选自袁中道《游青溪记》)【注】①其为正也间也:多为正色(青、黄、赤、白、黑)或间色(绿、红、紫)。

②岚:林中雾气。

③箨(tuî):竹笋皮,笋壳。

④纨:白色的丝绢。

⑤拊(fǔ):抚摩。

10.解释下面加点词语在句中的意思。

(4分)(1)潭中直可百许头_______________ (2)斗折蛇行_________________(3)独于碧不甚了然________________ (4)乃悟世间真有碧色____________11.用现代汉语写出下面句子的意思。

(4分)(1)以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(2)青溪之跳珠溅雪,亦无以异于诸泉。

12.在语段(一)中,作者的心情有怎样的变化,从哪些内容可以看出来? (3分)13.两个语段分别是怎样突出水的特点的?请结合具体内容分析。

(4分)语段【甲】__________________________________________________________语段【乙】_________________________________________________________10. 共4分,每小题1分,(1)大约(2)像北斗星那样曲折(3)对(4)明白11.共4分,每句2分(1)因为这里的环境过于凄清,不能久留,于是题字(记下这里的景致或记住这个地方)后就离开了。

(2)青溪的水流激荡,水花像跳跃的珍珠,又像溅落的雪片,这和其它地方的泉水也没有什么不同的。

(抓住关键词:以乃跳珠溅雪诸)12 共3分,由乐到忧(1分)从"心乐之""似与游者相乐"可以看出乐;(1分)从"凄神寒骨,悄怆幽邃"可以看出忧。

(1分)13. 共4分,一个语段2分,其中方方法l分,具体内容l分。

语段甲:用潭中的石、鱼、日光、影等从侧面进行衬托。

语段乙:用“秋天”“晚岚”“含烟新柳”“脱箨初篁”等比喻水色。

(用“含烟新柳”“脱箨初篁”“玉纨”和水进行比较)(意思对即可。

)翻译:青溪的水流激荡,水花像跳跃的珍珠,又像溅落的雪片,这和其它地方的泉水也没有什么不同的,唯独水的颜色最为奇特。

大概世间的颜色,多为正色(青、黄、赤、白、黑)或间色(绿、红、紫)的,这是我所知道的,然后我唯独对碧(青绿)色却不太理解。