脾胃辩证

- 格式:doc

- 大小:171.00 KB

- 文档页数:17

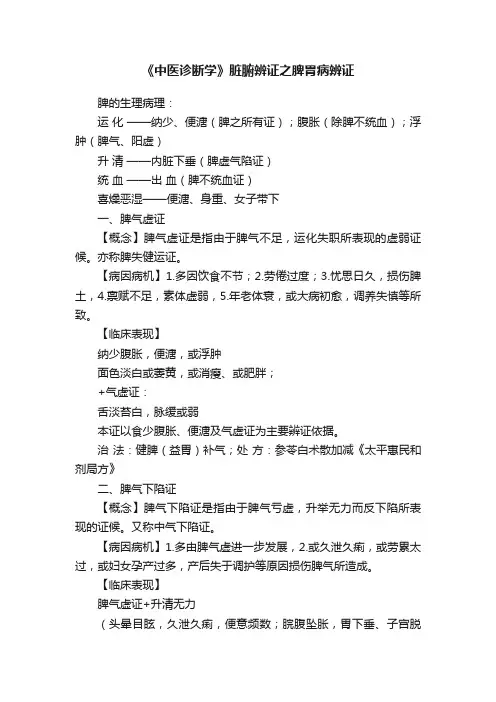

《中医诊断学》脏腑辨证之脾胃病辨证脾的生理病理:运化——纳少、便溏(脾之所有证);腹胀(除脾不统血);浮肿(脾气、阳虚)升清——内脏下垂(脾虚气陷证)统血——出血(脾不统血证)喜燥恶湿——便溏、身重、女子带下一、脾气虚证【概念】脾气虚证是指由于脾气不足,运化失职所表现的虚弱证候。

亦称脾失健运证。

【病因病机】1.多因饮食不节;2.劳倦过度;3.忧思日久,损伤脾土,4.禀赋不足,素体虚弱,5.年老体衰,或大病初愈,调养失慎等所致。

【临床表现】纳少腹胀,便溏,或浮肿面色淡白或萎黄,或消瘦、或肥胖;+气虚证:舌淡苔白,脉缓或弱本证以食少腹胀、便溏及气虚证为主要辨证依据。

治法:健脾(益胃)补气;处方:参苓白术散加减《太平惠民和剂局方》二、脾气下陷证【概念】脾气下陷证是指由于脾气亏虚,升举无力而反下陷所表现的证候。

又称中气下陷证。

【病因病机】1.多由脾气虚进一步发展,2.或久泄久痢,或劳累太过,或妇女孕产过多,产后失于调护等原因损伤脾气所造成。

【临床表现】脾气虚证+升清无力(头晕目眩,久泄久痢,便意频数;脘腹坠胀,胃下垂、子宫脱垂,脱肛等)本证以脾气虚证与内脏下垂并见为审证要点。

治法:健脾益气升提;处方:补中益气汤加减《脾胃论》三、脾阳虚证【概念】脾阳虚证是指脾阳虚衰,失于温运,阴寒内生所表现的虚寒证候。

又称脾虚寒证。

【病因病机】1.多因脾气虚衰进一步发展而成;2.饮食失调,过食生冷,或因寒凉药物太过,损伤脾阳;3.肾阳不足,命门火衰,火不生土而致。

【临床表现】脘腹隐痛,喜暖喜按,纳少腹胀,便溏,或浮肿,小便不利或带下清稀量多,苔白滑,.脉沉迟无力+阳虚本证以气虚证与虚寒之象并见为辨证要点。

治法:温阳健脾处方:理中丸加减《伤寒论》四、脾不统血证【概念】脾不统血证是指由于脾气虚弱,不能统摄血液,而致血溢脉外为主要表现的证候。

又称气不摄血证。

【病因病机】1.多由久病气虚;2.劳倦过度,损伤脾气,以致气虚统血失权所致。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢中医治疗脾胃病可根据辩证分型法进行治疗

导语:中医在对脾胃病的方法上,常常是通过辨证分型的方式来进行的。

一般来讲,其具体的辩证分型方法,大家可从下文内容中进行了解。

脾气虚损:

中医在对脾胃病的方法上,常常是通过辨证分型的方式来进行的。

一般来讲,其具体的辩证分型方法,大家可从下文内容中进行了解。

脾气虚损:

因素体虚弱,或久病失养,外感寒邪,内伤生冷,中阳不振,虚寒内生而致。

症见胃脘隐痛,呕吐清水,面色萎黄,神疲乏力,甚则呕血,大便色黑。

舌质淡胖,苔白腻,脉象沉细无力。

治宜健脾益气,摄血宁神。

方选归脾汤化裁,药用党参,黄芪,白术,白芍,当归,茯神,酸枣仁,砂仁,伏龙肝,焦地榆,槐花,甘草等。

肝火犯胃:

因恚怒伤肝,疏泄不畅,气机阻滞,日久化火,逆犯胃气,失于和降而致。

症见吐血鲜红,或呈褐色,便如柏油,嗳气恶心,脘胁胀闷,烦躁易怒。

舌质红,少苔,脉象弦数。

治宜清肝泻火,和胃止血。

方选柴胡疏肝散化裁,药用柴胡,白芍,枳壳,陈皮,香附,川楝子,郁金,黄芩,山栀,川楝子,龙胆草,吴茱萸,仙鹤草,甘草等。

瘀血阻络:

因久病胃痛,反复发作,气机不利,伤及胃络,血瘀阻滞,不通则病而致。

症见胃痛拒按,痛处不移,宛如针刺,夜间尤著,或彻胸背,呕血便血。

舌质紫黯,或有瘀斑,脉象弦涩。

治宜活血化瘀,理气止痛。

方选金铃子散加味,药用川楝子,元胡索,丹参,五灵脂,生蒲黄,赤芍,广木香,佛手,制没药,制乳香,甘草等。

常识分享,对您有帮助可购买打赏。

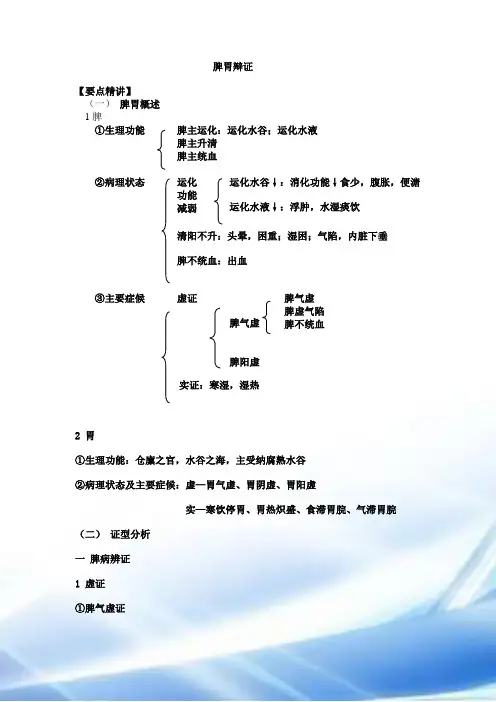

脾胃辩证【要点精讲】(一)脾胃概述1脾①生理功能脾主运化:运化水谷;运化水液脾主升清脾主统血②病理状态运化功能减弱运化水谷↓:消化功能↓食少,腹胀,便溏运化水液↓:浮肿,水湿痰饮清阳不升:头晕,困重;湿困;气陷,内脏下垂脾不统血:出血③主要症候虚证脾气虚脾气虚脾虚气陷脾不统血脾阳虚实证:寒湿,湿热2 胃①生理功能:仓廪之官,水谷之海,主受纳腐熟水谷②病理状态及主要症候:虚—胃气虚、胃阴虚、胃阳虚实—寒饮停胃、胃热炽盛、食滞胃脘、气滞胃脘(二)证型分析一脾病辨证1 虚证①脾气虚证●涵义:指脾气不足,运化失职,以食少、腹胀、便溏及气虚症状为主要表现的虚弱证候●病因病机:A寒湿侵袭,饮食不节损伤脾土B劳倦过度,忧思日久,吐泻太过C禀赋、年老、大病脾虚失养●临床表现:A脾虚水谷不运:纳少腹胀,食后尤甚;便溏;面色萎黄B水湿不化:浮肿,肥胖C气虚:形瘦倦怠●辨证要点:纳少,腹胀,便溏以及气虚症候②脾虚气陷证●涵义:指脾气虚弱,中气下陷,以脘腹重坠,内脏下垂及气虚症状为主要表现的虚弱证候。

又名脾[中]气下陷证。

●病因病机:A脾气虚进一步发展;B久泄久痢、劳累太过损伤脾气、清阳下陷C妇女孕产过多、产后失调●临床表现: A脾气虚:神疲乏力,气短懒言,纳呆B下陷:头晕;坠胀感;内脏下垂C二便:便意频数、久泻不止;小便浑浊●辨证要点:脾气虚症候以及脾气下陷所致的以脘腹重坠,内脏下垂为主要表现的症候③脾不统血证●涵义:指脾气虚弱,不能统摄血行,以各种慢性出血为主要表现的虚弱证候。

又名脾[气]不摄血证。

●病因病机: A脾气虚进一步发展B劳倦过度,损伤脾气统血无权●临床表现:A脾气虚:神疲乏力,气短懒言B慢性出血:口鼻、皮肤、二便、月经日久→气血两虚:面色萎黄、舌淡,脉细无力●辨证要点:脾气虚(或气血两虚)症候以及慢性出血④脾阳虚证●涵义:指脾阳虚衰,失于温运,阴寒内生,以食少、腹胀腹痛、便溏等为主要表现的虚寒证候。

又名脾虚寒证。

脾病的辨证论治

中医认为,脾为“后天之本”,具有转运水液、运化物质、

提供能量和维持血液的重要作用。

但是,脾脏容易受到外邪的侵袭,以及生活习惯和饮食不当等因素的影响而出现病变。

本文将介绍中医脾病的辨证论治方法。

一、辨证

脾虚证:脾主运化水谷精微,脾气虚弱影响了这些功能,出现口淡、乏力、饮食不香、大便稀薄等症状。

治疗方案应在调补脾气的基础上配合运用其他药物进行辅助治疗,如大枣、山药、黄芪等。

潮热汗出证:脾肾阳气不足,手脚冰凉,出现潮热和出汗等症状。

治疗方案应当调补脾肾阳气,使用温补的药物,如干姜、桂枝、黄精等。

湿热痰饮证:由于长时间不当的饮食、环境、情绪的刺激导致体内湿气、痰饮、火毒的聚积,引起胸闷、胸痛、咳痰等症状。

治疗方案应用清热解毒、化湿祛痰的药物,如白术、茯苓、车前草等。

二、论治

中医治疗脾病主要从调养脾气、益气和滋阴等方面入手。

在此基础上,根据患者具体情况,配合使用其他药物治疗。

下面是几种常见的脾病的中医药方:

健脾汤:治疗元气不足,脾虚拒食、便泄的病症,由人参、白术、茯苓、甘草组成。

四君子汤:用于脾气不足,脾虚肢体倦怠、食欲不佳,由人参、白术、大枣、陈皮组成。

三峡消积散:治疗脾胃气滞,食欲不振、腹胀、腹泻等症状,由荷叶、茯苓、车前草、草果组成。

第四单元脾胃病证脾胃病证胃痛腹痛痞满泄泻呕吐痢疾噎膈便秘呃逆脾胃病证胃痛胃痛的概念胃痛,又称胃脘痛,是指以上腹胃脘部近心窝处疼痛为主症的病证。

胃痛的病因病机病因外邪犯胃、饮食伤胃、情志不畅和脾胃素虚。

病机基本病机——胃气阻滞,胃失和降,不通则痛。

病位——胃,与肝、脾的关系极为密切。

病理因素——气滞、寒凝、热郁、湿阻、血瘀。

病理变化比较复杂。

1.胃痛日久不愈,脾胃受损,可由实证转为虚证。

2.若因寒而痛者,寒邪伤阳,脾阳不足,可成脾胃虚寒证。

3.若因热而痛,邪热伤阴,胃阴不足,则致阴虚胃痛。

4.虚证胃痛又易受邪,如脾胃虚寒者易受寒邪。

5.脾胃气虚又可饮食停滞,出现虚实夹杂证。

胃痛的诊断与病证鉴别——诊断依据1.上腹近心窝处胃脘部发生疼痛为特征,其疼痛有胀痛、刺痛、隐痛、剧痛等不同的性质。

2.常伴食欲不振,恶心呕吐,嘈杂泛酸,嗳气吞腐等上消化道症状。

3.发病特点:以中青年居多,多有反复发作病史。

发病前多有明显的诱因,如天气变化、恼怒、劳累、暴饮暴食、饥饿、进食生冷干硬辛辣醇酒,或服用有损脾胃的药物等。

胃痛的诊断与病证鉴别——病证鉴别1.胃痛与真心痛真心痛是心经病变所引起的心痛证,多见于老年人,为当胸而痛,其多绞痛、闷痛,动辄加重,痛引肩背,常伴心悸气短、汗出肢冷,病情危急。

而胃痛多表现为胀痛、刺痛、隐痛,有反复发作史,一般无放射痛,伴有嗳气、泛酸、嘈杂等脾胃证候。

2.胃痛与胁痛胁痛是以胁部疼痛为主症,可伴发热恶寒,或目黄肤黄,或胸闷太息,极少伴嘈杂泛酸、嗳气吞腐。

肝气犯胃的胃痛有时亦可攻痛连胁,但仍以胃脘部疼痛为主症。

3.胃痛与腹痛腹痛是以胃脘部以下、耻骨毛际以上整个位置疼痛为主症。

胃痛是以上腹胃脘部近心窝处疼痛为主症,两者仅就疼痛部位来说,是有区别的。

但胃处腹中,与肠相连,因而胃痛可以影响及腹,而腹痛亦可牵连于胃,这就要从其疼痛的主要部位和如何起病来加以辨别。

胃痛的辨证论治——辨证要点1.辨虚实寒热2.辨在气在血实——痛剧,固定不移,拒按,脉盛;虚——痛势徐缓,痛处不定,喜按,脉虚。

(中医)脾胃病辨证脾的病变主要反映在运化、升清功能失常和统摄血液功能的障碍方面。

胃的病变主要反映在升降失常等方面。

1.脾气虚证临床表现:形体消瘦,面色萎黄,气短懒言,四肢倦怠,食少纳呆,头目昏花,甚则小腹坠胀、阴挺、脱肛,大便稀溏,或月经过多,崩漏,便血,尿血。

舌淡苔薄,脉细弱。

病因病机:本证多因饮食不节,思虑、吐泻太过伤脾;或劳累过度、先天禀赋不足、素体虚弱、年老体衰、病后失养,耗伤脾气所致。

辨证要点:以脘腹坠胀,久泻久痢,肛门坠胀,内脏下垂,伴气虚症状为辨证要点。

2.脾胃虚寒证临床表现:面色萎黄,脘腹隐痛,喜按喜温,腹胀纳呆,形寒肢冷,大便稀溏,或尿少,浮肿。

舌淡苔白润,脉沉迟无力。

病因病机:本证多由脾(胃)气虚发展而来,也可因外寒直中,或过食生冷或苦寒药物用之太过伤损脾阳,或肾阳虚衰累及脾阳所致。

辨证要点:以脘腹胀满,冷痛绵绵,喜温喜按,伴脾胃气虚之症为辨证要点。

3.脾不统血证临床表现:鼻衄、齿衄、肌衄、吐血、尿血、便血,或妇女月经过多,崩漏。

伴见面色萎黄苍白,食少,便溏,神疲乏力,气短懒言,舌淡苔白,脉细弱。

病因病机:本证多由久病脾虚,过劳伤脾,损伤脾气而致统血无权所致。

辨证要点:以各种慢性出血症,伴气血两虚症状为辨证要点。

4.食滞胃脘证临床表现:脘腹胀痛,厌食呕吐,或嗳腐吞酸,或兼肠鸣矢气,泻下不爽,泻下物酸腐臭秽。

舌苔垢腻,脉滑。

病因病机:本证多为饮食不节,暴饮暴食所致,也可因脾胃虚弱,运化失司等原因导致。

辨证要点:以胃脘胀痛拒按,厌食,呕吐或泻下酸腐为辨证要点。

5.胃阴虚证临床表现:胃脘灼痛,嘈杂似饥,饥不欲食,口咽干燥,或干呕呃逆,胃痛嘈杂,大便干结,小便短少。

舌光红少津,脉细数。

病因病机:本证多为外感热病后期津液受损,或平素嗜食辛辣,或情志郁结,气郁化火伤津耗液,或温燥药物用之太过,或胃病迁延不愈所致。

辨证要点:以胃脘隐隐灼痛,饥不欲食,伴阴虚见症为辨证要点。

脾胃系病证一、痞满辨证要点实痞为痞满能食,食后尤甚,饥时可缓,伴便秘,舌苔厚腻,脉实有力。

虚痞饥饱均满,食少纳呆,大便清利,脉虚无力者。

寒证:痞满绵绵,得热则减,口淡不渴,或渴不欲饮,舌淡苔白,脉沉迟或沉涩者属寒。

热证:痞满势急,口渴喜冷,舌红苔黄,脉数者为热。

1、实痞(1)饮食内停证---保和丸加减脘腹痞闷而胀,进食尤甚,拒按,嗳腐吞酸,恶食呕吐,或大便不调,矢气频作,味臭如败卵,舌苔厚腻,脉滑。

常用药:山楂、神曲、莱菔子、半夏、陈皮、茯苓、连翘。

加减:A、食积化热,大便秘结者,加大黄、枳实,或用枳实导滞丸。

B、兼脾虚便溏者,加白术、扁豆,或用枳实消痞丸。

C、还可选用大安丸、平胃散、枳术丸等。

(2)痰湿中阻证---平陈汤(平胃散合二陈汤)加减1)症状:脘腹痞塞不舒,胸膈满闷,头晕目眩,身重困倦,呕恶纳呆,口淡不渴,小便不利,舌苔白厚腻,脉沉滑。

2)常用药:制半夏、茯苓、陈皮、苍术、厚朴、藿香、甘草。

3)加减:A、若痰湿盛而胀满甚者,可合用半夏厚朴汤以加强化痰理气。

B、痰湿郁久化热而见口苦、舌苔黄者,改用黄连温胆汤。

C、若胃气虚弱,痰浊中阻,气逆不降,而见心下痞硬,噫气不除者,可用旋覆代赭汤。

D、还可辨证选用二陈汤、甘遂半夏汤、三仁汤等。

(3)湿热阻胃证---泻心汤合连朴饮加减1)症状:脘腹痞闷,或嘈杂不舒,恶心呕吐,口干不欲饮,口苦,纳少,舌红苔黄腻,脉滑数。

2)常用药:大黄、黄连、黄芩、厚朴、石菖蒲、半夏、芦根、栀子、豆豉。

3)加减:A、嘈杂不舒者,可合用左金丸。

B、如寒热错杂,用半夏泻心汤苦辛通降。

(4)邪热内陷---大黄黄连泻心汤1)症状:胃脘痞满,灼热急迫,按之满甚,心中烦热,咽干口燥,渴喜饮冷,身热汗出,大便干结,小便短赤,舌红苔黄,脉滑数。

2)常用药:大黄、黄连、枳实、厚朴、木香。

(5)肝胃不和证---越鞠丸合枳术丸四逆散加减。

1)症状:脘腹痞闷,胸胁胀满,心烦易怒,善太息,呕恶嗳气,或吐苦水,大便不爽,舌质淡红,苔薄白,脉弦。

脾胃病的辨证论治

传统中医认为,脾胃病是常见病症,但病情拖久容易产生变化。

因此,脾胃病患者应及早接受治疗,否则病情恐加重或恶化。

传统中医辨证治脾病常分七型,辨证治胃病常分六型。

治疗上,不但证型繁杂,而且处方用药都不同,中医可视病情酌加有益脾胃中药材。

证治脾病方面,脾气虚型患者治宜健脾益气,适合用四君子汤、香砂六君子汤;脾阳虚型患者治宜温阳健脾,温中散寒,适合用理中汤、附子理中汤、小建中汤;中气下陷型患者,治宜健脾补中,升阳益气,适合用补中益气汤、黄耆建中汤。

此外,脾不统血型患者,治宜益气摄血,适合用归脾汤、归脾汤合胶艾汤,以及补中益气汤加阿胶、艾叶等中药材;寒湿困脾型患者,治宜温化寒湿,和胃健脾,适合用胃苓汤、茵陈四逆汤;湿热伤脾型患者,治宜清热利湿,适合用茵陈五苓散;脾虚水肿型患者,治宜温阳健脾,益气行水,适合用实脾饮。

证治胃病方面,胃气虚型患者,治宜益气健脾,适合用六君子汤、香砂六君子汤、黄耆建中汤;胃阴不足型患者,治宜滋阴养胃,适合用沙参麦门冬汤、益胃汤;胃寒型患者,治宜温胃散寒,适合用良附丸、桂枝生姜枳实汤;胃热型患者,治宜清泻胃火,适合用清胃散、麦门冬汤加白芍。

(曹淑芬)。

脏腑辨证论治(四):脾与胃病证治(一)脾胃气虚主证:食欲不振,食昏脘闷腹胀或隐隐作痛、喜按,面色萎黄,肌肉消瘦,倦怠,气短懒言,大便稀薄或便血,妇女月经过多或崩漏,舌淡苔白,脉细弱;若中气下陷,可见脱肛、胃下垂、子宫脱垂和腹有重坠感等症。

可见于某些溃疡病、胃肠功能紊乱、慢性肠炎、慢性肝炎、再生障碍性贫血、功能性子宫出血、血小板减少性紫癜及内脏下垂等。

分析:脾主运化,胃主受纳。

脾胃气虚,运纳失常,故见食欲不振、食后腹胀、便稀;生化不足,则气虚血少,故四肢消瘦、倦怠无力、面色萎黄、气短懒言;脾虚则不能统摄血液,故可见各种出血症状;脾气主升,脾虚则升举无力,故表现一系列内脏下垂或腹部有坠胀感等症状。

舌淡、苔白、脉细弱,亦为脾胃虚弱的表现。

治法:补脾健胃方药:补中益气汤加减党参黄芪白术升麻(升阳益气);当归生姜山药大枣炙甘草(温中健脾胃)。

(二)脾阳虚主证:面色少华,倦怠无力,食少、脘腹胀满,隐痛、喜热喜按,口泛清水,畏寒肢冷,小便清长,肠鸣、大便稀薄或夹不消化食物,甚则可见浮肿;妇女白带清稀而多、小腹下坠、腰酸沉重,舌淡苔白、脉沉迟或沉细无力。

医学教育|网搜集整理可见于某些慢性胃炎、溃疡病、胃肠功能紊乱、慢性肠炎、慢性痢疾、胃神经官能症、营养性水肿等。

分析:脾阳不足、运化失司,故见一系列消化不良或浮肿症状;阳虚生寒,寒性凝滞收引,脾阳不足,故见腹中肠鸣隐痛;得温得按,寒气稍散,痛可暂缓,故痛时喜热喜按;阳虚不能温布肌肤,故见面白少华、畏寒肢冷、倦怠无力,妇女白带清稀而多,小腹胀坠、腰酸沉重,是寒湿下注之故;舌淡苔白,脉沉迟或沉细无力,是阳虚气少之象。

治法:温中健脾方药:理中汤加减干姜附子陈皮白豆蔻木香(温阳理气);党参白术茯苓炙甘草砂仁(益气健脾)。

(三)寒湿困脾主证:头重如裹,肢体重困,脘腹胀满,食欲减退,口不渴,恶心欲吐,大便溏或泄泻,小便不利,妇女白带多,苔白厚腻、脉濡缓。

可见于某些慢性胃炎、肠炎、慢性肝炎等。

中医诊断学之脏腑辨证脾胃病辨证中医诊断学之脏腑辨证脾胃病辨证脾位居中焦,与胃相表里。

脾主肌肉、四肢,开窍于口,其华在唇,外应于腹。

脾的主要生理功能是主运化水谷、水湿,输布精微而藏营,为气血生化之源,故有后天之本之称。

脾又主统血,其气主升,喜燥恶湿。

胃居中焦,与脾相表里。

胃主受纳、腐熟水谷,为"水谷之海"。

胃气以降为顺,喜润恶燥。

脾的病变主要以运化、升清功能失职,致使水谷、水湿不运,消化功能减退,水湿潴留,化源不足,以及脾不统血,清阳不升为主要病理改变。

因此,临床以腹胀或痛,纳少,便溏,浮肿,困重,内脏下垂,出血等为脾病的常见症状。

胃病以受纳、腐熟功能障碍及胃失和降,胃气上逆为主要病理改变。

临床以食少,脘胀或痛,呕恶,呃逆,嗳气等为常见症状。

脾病的证候有虚实之分。

虚证多因饮食、劳倦、思虑过度所伤,或病后失调所致的脾气虚、脾阳虚、脾气下陷、脾不统血等证;实证多由饮食不节,或外感湿热或寒湿之邪内侵,或失治、误治所致的湿热蕴脾、寒湿困脾;实证多由饮食倍伤,或误食不洁之品,或寒邪、热邪犯胃而成的脾之特性:(1) 六腑之氣皆降,唯脾性上升。

(2) 喜燥惡濕。

氣下陷之病歸屬脾,濕之證亦常屬於脾。

諸濕腫滿,皆屬於脾,諸風掉眩,皆屬於肝。

病變範圍:(1) 運化遲鈍(脾者運化),水和穀,出現1.吃的東西不消化,吸收不良,水穀不化,化源不足,水詩瀦留。

2.營養不足,出現營血虧損,生血無源。

脾氣升,然清陽不升。

清陽為何?混濁之物不會升,清的陽氣(指好的物質,有營養的物質)。

清陽不升,統血失職,脾主統血。

脾的功能還包括小腸的吸收。

脾有問題常出現的症狀:(1) 腹脹隱痛,肚子脹。

脾的功能可能主要指小腸的吸收消化功能。

小腸分清別濁。

小腸即在肚臍周圍。

小腸(脾)功能減退可出現腹脹,隱痛。

不欲食而納少(納少除了與脾有關,也與胃有關)。

由於消化吸收不好,胃納減退,或腹瀉便溏(不是新起腹瀉,新起的屬腸的問題)。

長期慢性的腹瀉便溏,浮腫,身重,乃因脾主濕,運化水濕,喜燥惡濕,所以浮腫(嚴格說是濕,不是腫),身重。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

生活常识分享脾胃病六经辩证治疗是什么

导语:我好几年了胃不好,经常会发病,妈妈说可以看看脾胃病六经辩论治疗,这是现在医学上术语,听说这种看脾胃有很好的疗效,我的胃部不好是几年

我好几年了胃不好,经常会发病,妈妈说可以看看脾胃病六经辩论治疗,这是现在医学上术语,听说这种看脾胃有很好的疗效,我的胃部不好是几年前当服务员的时候患上的,饭店服务员的工作就是在别人吃饭的时间工作,等我要吃饭的时候已经饿过劲了,就这样患上了胃病,一犯胃病就感到胃痛,还有胃胀感,恶心,疼的我全身出虚寒,不知道妈妈说的脾胃病六经辩证治疗是什么啊。

是有关脾胃病辨证治疗的经方进行整理归类,按照六经辨证分类,共收载92首方剂。

论述了六经起源及六经脾胃病的辨证特点。

介绍了太阳脾胃病、阳明脾胃病、少阳脾胃病、少阴脾胃病、太阴脾胃病、厥阴脾胃病的治法、胃脘痛(包括现代医学的急、慢性胃炎,胃神经官能症,胃痉挛,胃粘膜脱垂,十二指肠炎,消化性溃疡等病),是指剑突以下,脐以上发生经常性疼痛或突发性疼痛为主的胃脘部疾病.临床证候非常复杂,本文就作者近年来用六经辩证指导治疗,起到了执简驭繁的作用、所取得的临床疗效以及治疗该病的临床经验进行了介绍.

脾胃病六经治法具有以下特点:太阳脾胃病,治当发表祛邪,鼓邪外出;阳明脾胃病,治当通下祛邪;少阳脾胃病,当以和解为法;太阴脾胃病,当以理中为法;少阴脾胃病,治当扶阳抑阴;厥阴脾胃病,治当土木两调,清上泻下。

一、少吃油炸食物:因为这类食物不容易消化,会加重消化道负担,多吃会引起消化不良,还会使血脂增高,对健康不利。

二、少吃腌制食物:这些食物中含有有些多的盐分及某些可致癌物,。

脾胃功能失调的中医辨证治疗背景介绍脾胃功能失调是中医常见的疾病之一,主要表现为消化不良、食欲不振、腹胀、泛酸、便溏等症状。

中医认为脾胃是人体消化和吸收营养的重要器官,其功能失调与多种因素有关,如饮食不规律、生活作息不良、情绪波动等。

中医辨证分析根据中医理论,脾胃功能失调的辨证可以分为虚实两种情况:1. 脾胃虚弱:主要表现为食欲不振、腹胀、便溏等症状。

舌质淡白,苔薄白,脉细弱。

虚弱型脾胃功能失调一般是由于饮食不当、过度劳累、忧思郁怒等因素导致脾胃气虚,消化吸收功能减弱所致。

2. 脾胃湿热:主要表现为口苦、口干、纳差、大便黏滞等症状。

舌苔黄腻,脉滑数。

湿热型脾胃功能失调一般是由于饮食不洁、湿邪侵袭、情绪不稳等因素导致脾胃湿热内蕴。

中医辨证治疗方案根据不同的辨证类型,脾胃功能失调的中医治疗方案如下:脾胃虚弱型1. 调理饮食:饮食宜规律,以清淡易消化的食物为主,如稀粥、粥面、绿叶蔬菜等。

少食油腻、辛辣刺激性食物。

2. 增强脾胃功能:可选用补益脾胃的中药调理,如党参、白术、炙甘草等,具体用药需根据个体情况而定。

3. 调理生活作息:保持充足的睡眠,避免过度劳累,保持情绪稳定。

脾胃湿热型1. 饮食调理:宜清淡饮食,避免食用辛辣、油腻、烟酒等刺激性食物。

多喝水,帮助排除体内湿热。

2. 清热泻湿:可选用清热泻湿的中药,如黄连、苦参、赤芍等,具体用药需根据个体情况而定。

3. 调理情绪:避免情绪波动,保持心情舒畅。

适当进行舒缓放松的活动,如散步、瑜伽等。

注意事项1. 中医辨证治疗需要根据个体情况进行调整。

建议在专业中医师的指导下进行治疗。

2. 辨证治疗需要坚持一段时间才能见效,不宜急于求成。

3. 在进行中医辨证治疗的同时,还需注意饮食和生活惯的调理,以增强脾胃功能。

希望上述内容对您有帮助,如还有任何疑问,请及时咨询专业中医师。

手诊辨别脾胃功能的方法

手诊辨别脾胃功能的方法主要包括以下几个方面:

1. 手腹按摩:用手掌平推腹部,从上向下、从外向内轻轻按摩,可以观察腹部的反应,如腹轻痛、气虚等,以判断脾胃功能的健康程度。

2. 脉搏观察:用手指轻触腕部的动脉,观察脉搏的频率、节律和力度。

脉搏弦细、脉速快、无力、沉迟等可能是脾胃功能失调的表现。

3. 舌诊:观察舌苔和舌质的变化。

正常舌苔应为淡红色且干净,若有厚重的白苔或黄苔,可能是脾胃功能有问题。

4. 眼睛观察:观察眼部的颜色和表情。

脾胃功能不良时,眼睛可能会出现黄疸、干涩、充血等异常情况。

5. 皮肤观察:观察皮肤的颜色、质地和湿度等。

脾胃功能不好时,皮肤可能会变得暗黄或发热,甚至出现湿疹、瘙痒等问题。

需要注意的是,手诊只能作为一种辅助手段,对于确诊疾病还需要结合其他的医学检查和专业医生的诊断。

脾胃辩证中医试题分析及答案脾胃辩证是中医理论中的重要组成部分,它涉及到对脾胃功能失调的诊断和治疗方法。

以下是关于脾胃辩证的中医试题分析及答案:一、单项选择题1. 中医认为脾胃的主要功能是什么?A. 分泌胆汁B. 调节气血C. 运化水谷D. 调节水液答案:C2. 下列哪项不是脾胃虚弱的表现?A. 面色萎黄B. 食少便溏C. 腹胀腹痛D. 口干舌燥答案:D3. 脾胃湿热证的常见症状包括以下哪项?A. 口苦咽干B. 腹痛喜按C. 恶心呕吐D. 以上都是答案:D二、多项选择题4. 以下哪些是治疗脾胃气虚证常用的中药?A. 人参B. 黄连C. 白术D. 黄芪答案:A, C, D5. 脾胃阴虚的症状可能包括哪些?A. 口干舌燥B. 五心烦热C. 大便干结D. 腹胀腹痛答案:A, B, C三、判断题6. 脾胃湿热证的治疗原则是清热利湿。

(对/错)答案:对7. 脾胃虚寒证的患者应该避免食用寒凉性质的食物。

(对/错)答案:对四、简答题8. 简述脾胃气虚证的主要临床表现。

答案:脾胃气虚证的主要临床表现包括面色苍白或萎黄,食少纳呆,腹胀腹痛,大便溏薄,神疲乏力,舌淡苔白,脉细弱等。

9. 描述脾胃湿热证的中医治疗方法。

答案:脾胃湿热证的中医治疗方法主要是清热利湿,常用的方剂有三仁汤、连朴饮等。

治疗时还需根据患者的具体症状进行辨证施治,可能需要加入健脾、疏肝、理气等药物。

五、案例分析题10. 患者,男性,35岁,主诉食后腹胀,大便溏泄,伴有乏力,面色萎黄,舌淡苔白,脉细弱。

请根据中医脾胃辩证分析该患者的证型,并给出相应的治疗建议。

答案:根据患者的临床表现,可以判断为脾胃气虚证。

治疗上应以健脾益气为主,可选用四君子汤加味进行治疗,药物组成可能包括人参、白术、茯苓、炙甘草等。

同时,建议患者注意饮食调养,避免生冷、油腻食物,保持良好的生活习惯,以促进脾胃功能的恢复。

以上试题旨在考察学生对中医脾胃辩证理论的理解和应用能力,以及对常见脾胃疾病的诊断和治疗方法的掌握。

脾胃辩证————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:脾胃辩证【要点精讲】(一)脾胃概述1脾①生理功能脾主运化:运化水谷;运化水液脾主升清脾主统血②病理状态运化功能减弱运化水谷↓:消化功能↓食少,腹胀,便溏运化水液↓:浮肿,水湿痰饮清阳不升:头晕,困重;湿困;气陷,内脏下垂脾不统血:出血③主要症候虚证脾气虚脾气虚脾虚气陷脾不统血脾阳虚实证:寒湿,湿热2 胃①生理功能:仓廪之官,水谷之海,主受纳腐熟水谷②病理状态及主要症候:虚—胃气虚、胃阴虚、胃阳虚实—寒饮停胃、胃热炽盛、食滞胃脘、气滞胃脘(二) 证型分析一脾病辨证1虚证①脾气虚证●涵义:指脾气不足,运化失职,以食少、腹胀、便溏及气虚症状为主要表现的虚弱证候●病因病机:A寒湿侵袭,饮食不节损伤脾土B劳倦过度,忧思日久,吐泻太过C禀赋、年老、大病脾虚失养●临床表现:A脾虚水谷不运:纳少腹胀,食后尤甚;便溏;面色萎黄B水湿不化:浮肿,肥胖C气虚:形瘦倦怠●辨证要点:纳少,腹胀,便溏以及气虚症候②脾虚气陷证●涵义:指脾气虚弱,中气下陷,以脘腹重坠,内脏下垂及气虚症状为主要表现的虚弱证候。

又名脾[中]气下陷证。

●病因病机:A脾气虚进一步发展;B久泄久痢、劳累太过损伤脾气、清阳下陷C妇女孕产过多、产后失调●临床表现: A脾气虚:神疲乏力,气短懒言,纳呆B下陷:头晕;坠胀感;内脏下垂C二便:便意频数、久泻不止;小便浑浊●辨证要点:脾气虚症候以及脾气下陷所致的以脘腹重坠,内脏下垂为主要表现的症候③脾不统血证●涵义:指脾气虚弱,不能统摄血行,以各种慢性出血为主要表现的虚弱证候。

又名脾[气]不摄血证。

●病因病机: A脾气虚进一步发展B劳倦过度,损伤脾气统血无权●临床表现:A脾气虚:神疲乏力,气短懒言B慢性出血:口鼻、皮肤、二便、月经日久→气血两虚:面色萎黄、舌淡,脉细无力●辨证要点:脾气虚(或气血两虚)症候以及慢性出血④脾阳虚证●涵义:指脾阳虚衰,失于温运,阴寒内生,以食少、腹胀腹痛、便溏等为主要表现的虚寒证候。

又名脾虚寒证。

●病因病机:A脾气虚发展B饮食生冷、外寒直中损伤脾阳C肾阳不足,命门火衰,火不生土脾阳虚衰,温运失职●临床表现:A运化失司:脾气虚(便稀溏);水肿B虚寒象:腹痛绵绵,喜温喜按以及阳虚症候●辨证要点:脾气虚症候以及虚寒症候2实证①寒湿困脾证●涵义:指寒湿内盛,困阻脾阳,脾失温运,以纳呆、腹胀、便溏、身重等为主要表现的寒湿证候。

又名湿困脾阳证、寒湿中阻证、太阴寒湿证。

●病因病机:内因:饮食失节,过食寒凉、肥甘以致寒湿停滞中焦外因:淋雨涉水,居处潮湿,气候阴雨,寒湿内侵伤中●临床表现:A脾失健运,胃失和降:脘腹痞闷或痛,泛恶欲吐B脾虚湿滞:浮肿C肝失疏泄,胆汁外溢:黄疸(阴黄)D寒湿下注,阻遏清阳:头身困重,带下量多E舌脉:舌胖苔滑或腻;脉濡或沉细●辨证要点:脾胃失运以及寒湿内盛症候②湿热蕴脾证●涵义:指湿热内蕴,脾失健运,以腹胀、纳呆、发热、身重、便溏不爽等为主要表现的湿热证候。

又名中焦湿热证、脾经湿热证。

●病因病机:外感湿热脾胃失运饮食失节湿热蕴脾肝胆失泄脾虚湿困湿遏热伏●临床表现:A脾胃失运:脘腹闷胀,泛恶欲吐;纳呆,便溏不爽B肝胆失泄:阳黄;皮肤发痒C湿遏热伏:肢体困重,渴不多饮,身热不扬,汗出不解D舌脉:舌红苔黄腻;脉濡数●辨证要点:脾胃失运以及湿热症候3鉴别诊断①寒湿困脾证与湿热蕴脾证的鉴别【分析】二证均有脘腹痞闷,纳呆呕恶,肢困便溏等湿邪阻遏中焦的表现。

不同之处是:A湿热蕴脾证是湿中夹热,故见身热不畅,渴不欲饮,身目鲜黄、尿黄,舌红苔黄腻,脉濡数。

B寒湿困脾证则是湿中夹寒,故见腹痛喜温,口淡不渴、身目黄而晦暗,苔白腻等。

②脾阳虚证与寒湿困脾证得鉴别【分析】二证均有纳呆食少,腹胀,便溏等表现。

不同之处:A脾阳虚证为阳虚运化失职,导致寒湿内阻,症状以虚症为主。

B寒湿困脾证为寒湿内盛,阻遏脾阳,症状以实症为主。

证名病机临床表现病位症病性症舌脉脾气虚证脾气不足,运化失职食少腹胀便溏脘腹胀满,食后胀甚,或饥时饱胀,肢体倦怠、形体消瘦、或肥胖、浮肿,面色淡黄或萎黄气虚症状:神疲乏力,少气懒言舌淡苔白,脉缓或弱脾虚气陷证脾气亏虚,中气下陷脘腹重坠作胀,食后益甚,或便意频数,肛门重坠,或久泄不止,甚或脱肛,或小便浑浊如米泔,或内脏、子宫下垂气虚症状:气短懒言,神疲乏力,头晕目眩,面白无华舌淡苔白,脉缓或弱脾不统血证脾气虚弱,不能统摄血行各种慢性出血,如便血、尿血、吐血、鼻衄、紫斑,妇女月经过多、崩漏气血亏虚症状:神疲乏力,气短懒言面色萎黄舌淡,脉细无力脾阳虚证脾阳虚衰,阴寒内生腹痛绵绵,喜温喜按阳虚症状:畏寒怕冷,四肢不温,面白少华或虚浮,口淡不渴,大便稀溏,甚至完谷不化,或肢体浮肿,小便短少,或白带清稀量多舌质淡胖或有齿痕,舌苔白滑,脉沉迟无力寒湿困脾证寒湿内盛,困阻脾阳寒湿症状:口淡不渴,腹痛便溏,小便短少,肢体肿胀,或身目发黄,面色晦暗不泽,或妇女舌体淡胖,舌苔白滑或白腻,脉濡缓或沉细二 胃病辨证 1虚证 ①胃气虚证●涵义:指胃气虚弱,胃失和降,以胃脘隐痛或痞胀、喜按,食少等为主要表现的虚弱证候。

●病因病机:A 饮食不节,饥饱失常B 劳倦过度,久病失养,其他脏腑病证影响 ●临床表现:A 胃气虚,受纳腐熟功能减退:食少,胃脘隐痛喜按,痞胀、食后尤甚B 胃气失和,不能下降,反而上逆:嗳气,恶心,泛呕C 胃虚及脾,脾失健运,化源不足:面色萎黄,气短懒言,神疲倦怠。

●辨证要点:胃脘痞满、隐痛喜按,食少与气虚症状共见。

②胃阴虚证●涵义:指阳气不足,胃失温煦,以胃脘冷痛、喜温喜按,畏冷肢凉等为主要表现的虚寒证候。

又名胃虚寒证 ●病因病机:A 热病后期,胃阴耗伤 胃阴耗伤B 情志郁结,气郁化火,灼伤胃阴 虚热内生口腻纳呆,泛恶欲呕、便溏不爽,头身困重,身目发黄白带量多 湿热蕴脾证 湿热内蕴,脾胃纳运失职湿热症状:渴不多饮,便溏不爽,小便短黄,肢体困重,或身热不扬,汗出热不解,或见面目发黄色鲜明,或皮肤发痒舌质红,苔黄腻,脉濡数或滑数C吐泻太过,伤津耗液胃纳失权D过食辛辣、香燥之品,过用温热辛燥药物●临床表现:A胃纳失权:嘈杂,痞胀不适,饥不欲食,干呕,呃逆B虚热内生:灼痛隐隐,或胃脘烧灼感C阴精亏虚失润:口干咽燥,大便干结D阴虚证:舌红少苔乏津,脉细数●辨证要点:胃脘嘈杂、灼痛,饥不欲食与虚热症状共见③胃阳虚证●涵义:指阳气不足,胃失温煦,以胃脘冷痛、喜温喜按,畏冷肢凉等为主要表现的虚寒证候。

又名胃虚寒证。

●病因病机:A饮食失调,嗜食生冷胃阳虚衰B过用苦寒、泻下之品受纳腐熟功能减退C脾胃素弱,久病失养,其他脏腑病变影响虚寒内生,寒凝气机●临床表现:A受纳腐熟功能减退:食少,脘痞,泛吐清水或不消化食物B胃阳虚衰:胃脘冷痛,喜温喜按,口淡不渴C阳虚证:胃寒肢冷,舌淡胖嫩,脉沉迟无力●辨证要点:胃脘冷痛、喜温喜按,畏冷肢凉2实证①寒饮停胃证●涵义:指寒饮停积于胃,胃失和降,以脘腹痞胀、胃中有振水声、呕吐清水等为主要表现的证候。

●病因病机:A饮食不节,嗜饮无度脾胃受损,中阳不振B手术创伤,劳倦内伤脾失健运,水饮内停●临床表现:A饮留于胃:脘腹痞胀,水声漉漉,呕吐清涎B饮邪内阻,清阳不升:眩晕●辨证要点:脘腹痞胀、胃中有振水声、呕吐清水②胃热炽盛证●涵义:指火热壅滞于胃,胃失和降,以胃脘灼痛、消谷善饥等为主要表现的实热证候。

又名胃(实)热[火]证。

●病因病机:A内因:过食辛辣、酒醴、肥甘、燥烈刺激之品;或情志不遂,肝郁化火犯胃B外因:邪热内侵,胃火亢盛●临床表现:A胃火炽盛:胃脘灼痛,拒按,消谷善饥B胃火循经上炎,气血壅滞:口臭,齿衄,牙龈肿痛C里实热证:热、渴喜冷饮,小便短黄,大便秘结;舌红苔黄,脉滑数●辨证要点:胃脘灼痛、消谷善饥等与实火症状共见③食滞胃脘证●涵义:指饮食停积胃脘,以脘腹痞胀疼痛、呕泻酸馊腐臭等为主要表现证候。

●病因病机:A饮食不节,暴饮暴食,食积不化B素体胃气虚弱,饮食不慎,停滞难化●临床表现:阻滞气机——脘腹胀满、疼痛饮食积滞胃失和降上逆——呕吐酸腐馊食,厌食停于胃脘食浊下趋,积于肠道——腹痛,腹泄,泻下物酸腐臭秽食浊内阻——舌苔厚腻,脉滑●辨证要点:有伤食病史,脘腹痞胀疼痛、呕泻酸馊腐臭④气滞胃脘证●涵义:指胃脘气机阻滞,以脘腹胀痛走窜、嗳气、肠鸣、矢气等为主要表现的证候。

●病因病机:A内伤情志、饮食B外邪或病理产物内扰●临床表现:A气机阻滞:脘、腹胀痛走窜,或便秘B气机走窜:嗳气,肠鸣,矢气C舌脉:苔厚腻,脉弦●辨证要点:胃胀痛以及气机走窜症状为主3鉴别诊断①脾气虚与胃气虚、脾阳虚与胃阳虚【分析】四证均有食少,脘腹隐痛以及气虚或者阳虚的共同症状。

不同之处:A脾阳虚和脾气虚以脾失运化为主,胀或痛的部位在大腹,腹胀腹痛、便溏、水肿等症突出。

B胃阳虚和胃气虚以受纳腐熟功能减弱,胃失和降为主,胀或痛的部位在胃脘,脘痞隐痛,嗳气等症明显。

②胃阴虚证与胃热炽盛证【分析】二者均属胃的热证,可见脘痛,口渴,脉数等症。

不同之处:A胃阴虚为虚热,常见嘈杂,饥不欲食,舌红少苔,脉细。

B胃热炽盛证为实热,常见消谷善饥,口臭,牙龈肿痛,齿衄,脉滑。

证名病机临床表现病位症病性症舌脉胃气虚证胃气虚弱胃失和降胃脘隐痛或痞胀、按之觉舒,食欲不振,或得食痛缓,食后胀甚,嗳气气虚症状:口淡不渴,面色萎黄,气短懒言,神疲倦怠舌质淡,苔薄白,脉弱胃阳虚证阳气不足胃失温煦胃脘冷痛,绵绵不已,时发时止,喜温喜按,食后缓解,泛吐清水或夹有不消化食物,食少脘痞阳虚症状:口淡不渴,倦怠乏力,畏寒肢冷舌淡胖嫩,脉沉迟无力胃阴虚证阴液亏虚,胃失濡润、和降胃脘嘈杂,饥不欲食,或痞胀不舒,隐隐灼痛,干呕,呃逆阴虚症状:口燥咽干,大便干结,小便短少舌红少苔乏津,脉细数胃热炽盛证火热壅盛于胃胃失和降胃脘灼痛、拒按,或消谷善饥实热症状:渴喜冷饮,或口臭,牙龈肿痛溃烂,齿衄,小便短黄,大便秘结舌红苔黄,脉滑数寒饮停胃证寒饮停积于胃,胃失和降脘腹痞胀,胃中有振水声,呕吐清水痰涎口淡不渴,眩晕舌苔白滑,脉沉弦食滞胃脘证饮食停积于胃脘,气失通降脘腹胀满疼痛、拒按,呕吐酸馊食物,腹痛,肠鸣厌食,嗳腐吞酸,吐后胀痛得减,矢气臭如败卵,泻下不爽舌苔厚腻,脉滑或沉实气滞胃脘证胃脘气机阻滞胃脘、腹部胀满疼痛,走窜不定,嗳气,肠鸣,矢气痛而欲吐或欲泻,泻而不爽,得嗳气、矢气后痛胀可缓解,或无肠鸣、苔厚,脉弦矢气则胀痛加剧,或大便秘结习题一单项选择题1脾病虚证的基础证型是A脾虚气陷证 B脾阳虚证C脾胃气虚证 D脾气虚证E脾不统血证【分析】D 脾虚气陷证、脾阳虚证、脾不统血证都是在脾气虚的基础上进一步发展的。