环境单元过程设计(以吸收为例)

- 格式:ppt

- 大小:1.62 MB

- 文档页数:149

环境工程实验方案一、实验目的1.了解土壤重金属污染对水稻生长的影响;2.探讨不同修复措施对土壤重金属污染的修复效果;3.为解决土壤重金属污染问题提供科学依据。

二、实验原理土壤重金属污染对水稻生长产生的影响主要表现在土壤中的重金属含量对水稻吸收、生长、养分运输、生理代谢等方面的影响。

不同的土壤修复措施,如植物修复、生物堆肥、土壤修复剂等,可以对土壤中的重金属进行改良或修复,从而减少其对水稻生长的不利影响。

三、实验材料和仪器1.材料:包括重金属污染土壤样品、水稻种子、生物堆肥、土壤修复剂等;2.仪器:包括离心机、pH计、电导计、土壤重金属浓度测定仪器等。

四、实验步骤1.准备土壤样品,做好土壤重金属含量测定;2.对土壤进行修复处理,包括植物修复、生物堆肥、土壤修复剂等;3.进行水稻播种及生长期间的观察和测定,包括生长状况、株高、叶面积、产量等;4.对不同处理组的土壤和水稻进行重金属含量的测定;5.分析实验结果,比较不同处理对水稻生长的影响以及修复效果。

五、实验设计1.对照组:不进行任何修复措施,直接进行水稻播种和生长;2.植物修复组:在土壤中播种适合修复重金属污染的植物种子,并观察其修复效果;3.生物堆肥组:在土壤中添加生物堆肥,比较其对土壤重金属的修复效果;4.土壤修复剂组:在土壤中添加土壤修复剂,观察其修复效果;5.综合修复组:综合使用不同修复措施,比较其综合修复效果。

六、实验预期1.通过对比不同处理组的水稻生长状况和产量,了解土壤重金属污染对水稻生长的影响;2.比较不同修复措施对土壤重金属的修复效果,为解决土壤重金属污染问题提供科学依据。

七、安全注意事项1.实验操作时需戴好防护手套,避免接触砷、铅等重金属物质;2.实验后要及时清洗手部和工作台面,避免重金属物质的残留;3.实验废液要妥善处理,避免对环境造成污染。

八、实验意义土壤重金属污染是目前环境问题中的重要问题之一,对水稻等农作物的生长和品质产生较大的影响。

高中地理大单元教学设计案例一、教学任务及对象1、教学任务本教学设计的任务是针对高中地理学科进行大单元教学设计,以提升学生对中国地理环境的整体认识和理解。

教学内容将围绕“自然环境与人类活动”的大主题,涵盖气候、地形、水文、植被等自然地理要素以及与之相互影响的人口、城市、农业、工业等人文地理要素。

通过综合分析、案例研究和实地考察,培养学生从空间视角观察、分析和解决实际问题的能力。

2、教学对象本次教学设计的对象为高中一年级的学生,他们在初中阶段已经接触过基础的地理知识,具备一定的地理学习背景。

在此基础上,通过大单元教学,旨在帮助学生构建系统的地理知识网络,提高地理学科核心素养,为后续的地理学习打下坚实基础。

同时,考虑到学生个体差异,教学过程中将注重因材施教,激发学生的学习兴趣和积极性。

二、教学目标1、知识与技能(1)掌握中国地理环境的整体特征,包括主要气候类型、地形分布、水文特征、植被类型及其分布规律。

(2)了解人口、城市、农业、工业等人文地理要素在地理环境中的分布及其与自然地理要素的相互关系。

(3)学会使用地理信息系统(GIS)和相关软件进行地图阅读、空间数据分析以及简单的地理信息处理。

(4)能够运用地理知识和技能解释现实生活中的地理现象,分析区域发展的地理条件和优势,提出合理的发展建议。

2、过程与方法(1)通过小组合作、探讨交流等形式,培养学生的团队协作能力和问题解决能力。

(2)采用案例分析法,引导学生关注地理现象背后的原因和规律,提高学生的地理思维和分析能力。

(3)运用实地考察、模拟实验等方法,增强学生对地理知识的直观感受和实际操作能力。

(4)结合现代教育技术,如多媒体、网络资源等,丰富教学手段,提高学生的学习兴趣和效率。

3、情感,态度与价值观(1)培养学生热爱祖国、关爱自然、尊重生命的情感,增强学生对人与自然和谐共生的认识。

(2)引导学生树立正确的地理观念,认识到地理环境对人类社会的影响,增强社会责任感和时代使命感。

前言在近代工业的发展中,塔设备已成为一个非常重要的单元设备,广泛应用于炼油、化工、制药等过程工业上,对吸收、蒸馏和洗涤有着不可或缺的作用。

它性能的优劣、技术水平的高低直接影响到产品的质量、产量、回收率、经济效益等各个方面。

所以研究新型的的塔设备和强化气液两相传质过程及工业生产有着重要的意义。

塔设备主要可分为两种:板式塔和填料塔。

板式塔和填料塔在过去几十年中的发展速度有快有慢,竞争能力时有强弱。

但总的来说,工业生产中因为处理量大所以还是以板式塔为主。

而对于填料塔,一般都是用于小量原料的处理。

但是在近些年来,人们对填料塔进行了大量的研究,却得了突破性的进展,目前应用规模的填料塔最大直径可达14~20m,突破了仅限于小塔的传统观念,并在现代化工生产中得到更为普遍的应用。

对于新型的填料塔来说,它还具有以下几个优点:(1)生产能力大,在需要大理论技术的分离过程中能耗小,可以更容易满足经济的应用热泵得要求。

(2)分离效率高(3)压降小(4)操作弹性大(5)持液量小利用填料塔去分离化工过程中的产物或者处理工业生产中对环境有害的污染物已越来越普遍,而且也趋于主流,对人们的日常生过也起着非常大的作用。

在使用填料塔进行分离物质时,必须事先对整个填料塔进行系统的计算与设计。

结合能效、操作条件、经济等方面去考虑。

充分了解到填料塔中个部分的物料情况和工作效益。

使整个填料塔分离过程能符合安全、环保、节能和高效益,能真正用于工业生产中。

氨是工业生产中一种极为重要的生产原料,在国民经济中占有重要地位。

除液氨可直接作为肥料外,农业上使用的氮肥,例如尿素、硝酸铵、磷酸铵、氯化铵以及各种含氮复合肥,都是以氨为原料的。

合成氨是大宗化工产品之一,世界每年合成氨产量已达到1亿吨以上,其中约有80%的氨用来生产化学肥料,20%作为其它化工产品的原料。

但这种极为重要的化工原料却对人的生命有着严重的危害,如果在工业生产中操作有失误,会威胁这生产人员的性命安全。

有关环境吸收处理的实际案例环境吸收处理是指通过物理、化学或生物方法将污染物从环境中去除或降低其浓度的一种处理方式。

在现实生活中,环境吸收处理被广泛应用于各种环境污染治理项目中。

本文将以几个实际案例为例,介绍环境吸收处理在不同领域的应用。

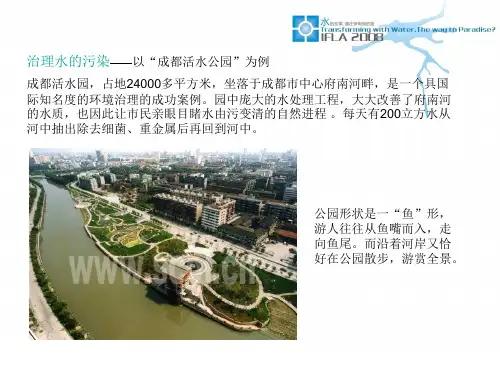

案例一:水污染治理水污染是全球面临的严重环境问题之一。

在水污染治理中,环境吸收处理是一种常用的方法。

例如,采用活性炭吸附剂可以有效去除水中的有机污染物。

在某水处理厂,通过在水处理过程中引入活性炭吸附剂,成功地去除了水中的有机物、异味物质和重金属离子,提高了水质的安全性和清洁度。

案例二:大气污染治理大气污染是城市化进程中面临的重要环境问题。

在大气污染治理中,环境吸收处理也发挥了重要的作用。

例如,采用湿式除尘器可以有效去除烟气中的颗粒物和气态污染物。

某电厂为了减少烟气中的二氧化硫和颗粒物排放,安装了湿式除尘器。

该装置通过水喷淋的方式将烟气中的颗粒物和气态污染物吸附并沉淀下来,从而大大减少了污染物的排放。

案例三:土壤污染修复土壤污染是农业、工业和城市化等活动带来的严重环境问题。

在土壤污染修复中,环境吸收处理是一种常用的修复技术。

例如,采用植物吸附技术可以有效修复污染土壤。

某工业区域的土壤受到重金属污染,为了修复土壤,工作人员在污染土壤中种植了金合欢等植物,通过植物的吸收作用,成功地将土壤中的重金属污染物吸附并降解,达到了土壤修复的目的。

案例四:噪音污染控制噪音污染是城市化进程中普遍存在的环境问题。

在噪音污染控制中,环境吸收处理也可以发挥一定的作用。

例如,采用吸音材料可以减少室内外的噪音传播。

某写字楼为了降低室内的噪音,墙壁和天花板上都采用了吸音材料,这些材料可以吸收和消散噪音,使得室内的噪音水平明显降低。

以上是几个环境吸收处理在不同领域的实际案例。

这些案例表明环境吸收处理在环境污染治理中具有重要的作用,可以有效地去除或降低污染物的浓度,改善环境质量。

然而,环境吸收处理并不是解决环境问题的唯一方法,还需要综合运用其他治理技术和措施,以实现环境的可持续发展。

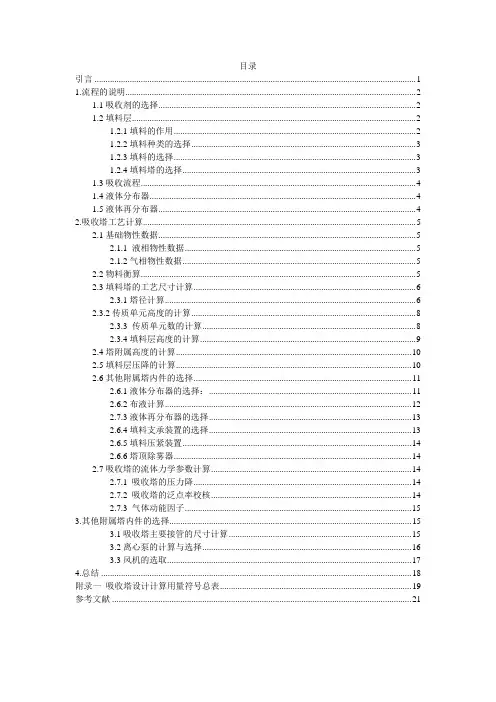

目录引言 (1)1.流程的说明 (2)1.1吸收剂的选择 (2)1.2填料层 (2)1.2.1填料的作用 (2)1.2.2填料种类的选择 (3)1.2.3填料的选择 (3)1.2.4填料塔的选择 (3)1.3吸收流程 (4)1.4液体分布器 (4)1.5液体再分布器 (4)2.吸收塔工艺计算 (5)2.1基础物性数据 (5)2.1.1 液相物性数据 (5)2.1.2气相物性数据 (5)2.2物料衡算 (5)2.3填料塔的工艺尺寸计算 (6)2.3.1塔径计算 (6)2.3.2传质单元高度的计算 (8)2.3.3 传质单元数的计算 (8)2.3.4填料层高度的计算 (9)2.4塔附属高度的计算 (10)2.5填料层压降的计算 (10)2.6其他附属塔内件的选择 (11)2.6.1液体分布器的选择: (11)2.6.2布液计算 (12)2.7.3液体再分布器的选择 (13)2.6.4填料支承装置的选择 (13)2.6.5填料压紧装置 (14)2.6.6塔顶除雾器 (14)2.7吸收塔的流体力学参数计算 (14)2.7.1 吸收塔的压力降 (14)2.7.2 吸收塔的泛点率校核 (14)2.7.3 气体动能因子 (15)3.其他附属塔内件的选择 (15)3.1吸收塔主要接管的尺寸计算 (15)3.2离心泵的计算与选择 (16)3.3风机的选取 (17)4.总结 (18)附录一吸收塔设计计算用量符号总表 (19)参考文献 (21)引言吸收是分离气体混合物的单元操作,其分离原理是利用气体混合物中各组分在液体溶剂中溶解度的差异来实现不同气体的分离。

一个完整的吸收过程应包括吸收和解吸两部分。

气体吸收过程是利用气体混合物中,各组分在液体溶解度或化学反应活性的差异,在气液两相接触时发生传质,实现气液混合物的分离。

在化工生产过程中,原料气的净化,气体产品的精制,治理有害气体,保护环境等方面都广泛应用到气体吸收过程。

水的化学处理方法:中和法,电解法,吸附法,混凝法,化学沉淀法,超临界分解法,离子交换法等(氧化法,还原法,气提法,萃取法,电渗析法)废物资源化技术:焚烧,堆肥,离子交换,溶剂萃取,电解,沉淀,蒸发浓缩,沼气发酵环境净化与污染控制技术原理稀释:降低污染物浓度的一种方法,以减轻污染物对生物和人体的短期毒害作用。

隔离:将污染物或者污染介质隔离,从而切断污染物向周围环境扩散,防止污染进一步扩大。

分离:利用污染物与污染物质或其他污染物在物理性质或化学性质上的差异使其与介质分离。

转化:利用化学或生物反应,使污染物转化成无害物质获易于分离的物质,从而使污染介质得到净化与处理。

如何实现水中氨氮的快速去除?根据处理规模,处理对象污染物的浓度和处理特性,共存污染物的种类和浓度以及处理目标确定采取哪一类技术原理以及技术原理组合。

经济因素,即设备投资和运行费用也是确定使用哪些技术原理的关键因素,并且往往是决定性因素。

从而确定合理的技术原理及其组合是实现高效快速去除污染物的基础。

边界分离的特征边界层分离:物体表面曲率过大时,则往往会出现边界层与固体壁面相脱离的现象,此时,避免附近的流体将发生倒流并产生漩涡,导致流体能量大量损失。

1,速度为零,压力最大2,顺压区,边界层流体处于加速减压状态。

3,速度最大,压力最小4,逆压区,流体惯性力克服黏性力和逆压梯度产生的逆压强,减速增压5,流速最小时,因压力较大无法靠近壁面,发生边界层分离。

边界层的传热机理边界层的流动情况,决定了流体与壁面间的对流转热机理。

1,层流时,流体层与层之间无流体质点的宏观运动,在垂直与流动方向上,热量的传递通过导热进行。

2,湍流时,存在层流底层,缓冲层,湍流中心三个区域。

在层流底层中,只有平行于壁面的流动,热量的传递主要依靠导热进行。

在湍流中心,在流动垂直方向上存在质点的强烈运动,热量传递主要依靠热对流。

在缓冲层,垂直于流动方向上的质点的运动较弱,对流与导热的作用大致处于同等地位。

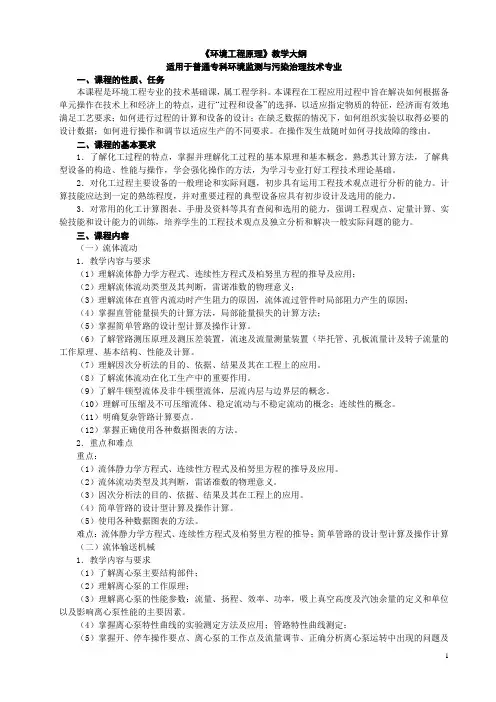

《环境工程原理》教学大纲适用于普通专科环境监测与污染治理技术专业一、课程的性质、任务本课程是环境工程专业的技术基础课,属工程学科。

本课程在工程应用过程中旨在解决如何根据备单元操作在技术上和经济上的特点,进行“过程和设备”的选择,以适应指定物质的特征,经济而有效地满足工艺要求;如何进行过程的计算和设备的设计;在缺乏数据的情况下,如何组织实验以取得必要的设计数据;如何进行操作和调节以适应生产的不同要求。

在操作发生故随时如何寻找故障的缘由。

二、课程的基本要求1.了解化工过程的特点,掌握并理解化工过程的基本原理和基本概念。

熟悉其计算方法,了解典型设备的构造、性能与操作,学会强化操作的方法,为学习专业打好工程技术理论基础。

2.对化工过程主要设备的一般理论和实际问题,初步具有运用工程技术观点进行分析的能力。

计算技能应达到一定的熟练程度,并对重要过程的典型设备应具有初步设计及选用的能力。

3.对常用的化工计算图表、手册及资料等具有查阅和选用的能力,强调工程观点、定量计算、实验技能和设计能力的训练,培养学生的工程技术观点及独立分析和解决一般实际问题的能力。

三、课程内容(一)流体流动1.教学内容与要求(1)理解流体静力学方程式、连续性方程式及柏努里方程的推导及应用;(2)理解流体流动类型及其判断,雷诺准数的物理意义;(3)理解流体在直管内流动时产生阻力的原因,流体流过管件时局部阻力产生的原因;(4)掌握直管能量损失的计算方法,局部能量损失的计算方法;(5)掌握简单管路的设计型计算及操作计算。

(6)了解管路测压原理及测压差装置,流速及流量测量装置(毕托管、孔板流量计及转子流量的工作原理、基本结构、性能及计算。

(7)理解因次分析法的目的、依据、结果及其在工程上的应用。

(8)了解流体流动在化工生产中的重要作用。

(9)了解牛顿型流体及非牛顿型流体,层流内层与边界层的概念。

(10)理解可压缩及不可压缩流体、稳定流动与不稳定流动的概念;连续性的概念。

化工原理课程设计吸收塔(总18页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--《化工原理》课程设计课题: 设计水吸收半水煤气体混合物中的二氧化碳的填料吸收塔设计者:王涛学号: 02指导老师:曹丽淑目录第一章设计任务3设计题目3设计任务及操作条件3设计内容3第二章设计方案4设计流程的选择及流程图4第三章填料塔的工艺设计4气液平衡关系4吸收剂用量5计算热效应5定塔径6喷淋密度的校核6体积传质系数的计算7填料层高度的计算8附属设备的选择第四章设计结果概要第五章设计评价17第一章设计任务、设计题目设计水吸收半水煤气体混合物中的二氧化碳的填料吸收塔、设计任务及操作条件(一)气体混合物1.组成(如表1所示):2.气体量:4700Nm3∕h3.温度:30°C4.压力:1800KN∕m2(二)气体出口要求(V%):CO2≤%(三)吸收剂:水、设计内容设计说明书一份,其内容包括:1.目录2.题目及数据3.流程图4.流程和方案的选择说明与论证5.吸收塔的主要尺寸的计算,注明计算依据的公式、数据的来源6.附属设备的选型或计算7.设计评价8.设计结果9.参考文献第二章设计方案、吸收流程的选择及流程图本设计混合原料气溶质浓度不高,同时过程分离要求不高,选用一种吸收剂(水)一步流程即可完成吸收任务。

由于逆流操作传质推动力大,这样可减少设备尺寸,并且能提高吸收率和吸收剂使用效率,故选择逆流吸收。

由于本任务吸收后的CO2要用以合成尿素,则需对吸收后的溶液解吸以得到CO2,同时溶剂也可循环使用。

水吸收CO2工艺流程图(图1)1-吸收塔;2-富液泵;3-贫液泵;4-解吸塔第三章填料塔的工艺设计、气液平衡关系由于此操作在高压下进行,高压环境对理想气体定律有偏差,故需对压力进行校核:由《化工原理设计导论》查得CO2的临界温度Tc=304K,临界压力Pc=则其对比温度Tr== =对比压力Pr= = =查《化工原理设计导论》图2-4得在此温度压力下:逸度系数则逸度f=p=1800×=1656KPa查《化工原理》下册得CO2气体在30℃时溶于水的亨利系数E=188000KPa相平衡常数m= = =则可得在此条件下气液平衡关系为:Y= =、吸收剂用量进塔CO2摩尔分数:=%=进塔CO2摩尔比:Y1= =出塔CO2摩尔分数:=%=出塔CO2摩尔比:Y2==混合气体体积流量:=4700N/h混合气体中惰性气体流量:V=×()=∕h出塔液相浓度最大值: X1*=X1max= = =对于纯水吸收过程:X2=0则最小液气比:()min= = =由 = ~2)()min:取L11==××=∕hL21==××=∕hL31==××=∕h则由物料衡算公式V(Y1-Y2)=L(X1-X2):X= = =X21= = =X31= = =以下计算以第一组数据(L11,X11)为例、计算热效应水吸收CO2的量:G A=V(Y1-Y2)=×()=∕h查《化工原理设计导论》图4-5得CO2的溶解热q=97Kcal∕Kg查《化工原理》上册附录5,得水的Cp=∕(Kg·K)则由L×18×Cp×Δt=GA×44×q×得:Δ=同理可求得Δ=,Δ=由于Δ,Δ,Δ均小于1。

化工原理填料吸收塔实验计算示例化工原理填料吸收塔实验计算示例吸收过程是化工生产中重要的单元操作之一,其实验研究方法和计算方法对于优化工业生产过程具有重要的意义。

本示例以填料吸收塔实验为例,介绍实验方法和计算方法的具体应用。

一、实验装置和流程本实验装置包括填料吸收塔、循环泵、流量计、温度计、压力计等。

实验流程如下:1.将填料吸收塔置于支架上,连接进出水管路。

2.将循环泵连接进水管路,使水循环流动。

3.通过流量计控制进水量,恒定吸收塔的液位。

4.通过取样管定期取样分析,测定不同时间间隔内溶液中溶质的含量。

5.记录实验数据,分析填料吸收塔的吸收性能。

二、实验数据计算1.填料吸收塔的传质速率方程填料吸收塔的传质速率方程为:dC/dt = KCb - KCa其中,dC/dt表示溶质在溶液中的传递速率,KCb表示溶质在液相主体中的分压,KCa表示溶质在气相中的分压。

2.填料吸收塔的传质单元高度方程填料吸收塔的传质单元高度方程为:Δh = (Δp/ρg) + (v/K) + Σ(ζ/K)其中,Δh表示填料层高度,Δp表示操作压力差,ρ表示溶液密度,g表示重力加速度,v表示液体流速,ζ表示填料的阻力系数,K表示传质系数。

3.填料吸收塔的流量和效率计算流量可由流量计直接读取,效率可由下式计算:eta = (ΔC/Δt) / (KCb - KCa)其中,eta表示填料吸收塔的效率,ΔC/Δt表示溶质的传递速率。

4.填料吸收塔的操作费用计算操作费用包括水费、电费、设备折旧费等,总费用可由下式计算:P = Pw + Pf + Pd其中,Pw表示水的费用,Pf表示电的费用,Pd表示设备的折旧费用。

三、示例计算过程假设在填料吸收塔实验中,溶质为二氧化碳,液相主体中二氧化碳的分压为0.05MPa,气相中二氧化碳的分压为0.0002MPa。

填料吸收塔的效率为90%,流量为50t/h。

水的费用为0.5元/t,电的费用为0.1元/(kW•h),设备的折旧费用为200元/h。

化工原理课程设计题目:SO2气体吸收塔的设计系别:化学与环境工程学院专业:过程装备与控制工程姓名:***学号: ************ 指导老师:***2015年 6 月 22 日目录一设计任务书二设计方案简介三工艺计算一设计任务书(一)设计题目过程填料吸收塔的设计:试设计一座填料吸收塔,用于脱除混水吸收SO2,其余为惰性组分,采用清水进行吸收。

合气体(先冷却)中的SO2(二)操作条件(1)操作压力常压(2)操作温度 20℃(三)设计内容(1)流程的选择:本流程选择逆流操作;(2)工艺计算:吸收剂量求取、操作线方程式、填料塔径求取、填料层高度、最小润湿速度求取及润湿速度的选取、单位填料层压降的求取、吸收塔高度等的计算;(3)附件选型:液体分布,分布器及再分布器、支座等的选型;(4)编写设计说明书和设计结果一览表,绘制填料塔的工艺条件图。

二设计方案简介2.1方案的确定2.1.1装置流程的确定本流程选择逆流操作。

2.1.2吸收剂的选择吸收剂为清水2.1.3操作温度与压力的确定(1)操作压力常压(2)操作温度 20℃2.2填料的类型与选择的过程,操作温度及操作压力较低,工业上通常选用塑料对于水吸收SO2散装填料。

本流程选用N38塑料鲍尔环填料。

2.3设计步骤本课程设计从以下几个方面的内容来进行设计:(1)吸收塔的物料衡算;(2)填料塔的工艺尺寸计算;主要包括:塔径,填料层高度,填料层压降;(3)设计液体分布器及辅助设备的选型;(4)绘制有关吸收操作图纸。

三 工艺计算3.1基础物性数据3.1.1 液相物性数据20℃时水的有关物性数据如下: 密度为 ρL =998.2 kg/m 3 粘度为 µL =1.0050mPa ·s 表面张力为σL =72.6×103 N/mSO 2在水中的扩散系数为 D L =147×10-9m 2/s=5.29×10-6m 2/h (依Wilke-Chang 0.518r 0.6()1.85910M TD V φμ-=⨯计算,查《化学工程基础》)3.1.2 气相物性数据设进塔混合气体温度为20℃, 混合气体的平均摩尔质量为M Vm =Σy i M i =0.04×64+0.96×29=30.4g/mol 混合气体的平均密度为 ρVm =RT PM =293314.84.30325.101⨯⨯=1.2645kg/ m 3混合气体的粘度可近似取为空气的粘度,查化工原理得20℃空气的粘度为 μV =1.81×105Pa ·s查手册得SO 2在空气中的扩散系数为 D V =1.08×10-5m 2/s=0.039 m 2/h3.1.3 气液相平衡数据由手册查得,常压下20℃时SO 2在水中的亨利系数为 E=3.55×103kPa 相平衡常数为m=E/P=3.55×103/101.3=35.04 溶解度系数为H=ρ/EM=998.2/(3.55×103×18)=0.0156kmol/kN ·m 3.1.4 物料衡算(1)进塔混合气中各组分的量 塔平均操作压强为101.3kPa ,故: 混合气量=3000×20273273+×4.221=124.79 kmol/h混合气SO 2中量=124.78×0.04=4.99 kmol/h =4.99×64=319.44kg/h 设混合气中惰性气体为空气,则混合气中空气量=124.78-4.99=119.79kmol/h =119.79×29=3473.88kg/h(2)混合气进出塔的摩尔组成y 1=0.04 y 2=0.0014(3)混合气进出塔摩尔比组成 进塔气相摩尔比为 Y 1=11y 1y -=04.0104.0-=0.04167出塔气相摩尔比为 Y 2=22y 1y -=0014.010014.0-=0.001401963(4)出塔混合气量出塔混合气量=119.79÷(1-0.0014)=119.96kmol/h (5)吸收剂(水)的用量L该吸收过程属低浓度吸收,平衡关系为直线,最小液气比可按下式计算12min 12()Y Y LY V X m -=-对于纯溶剂吸收过程,进塔液相组成为X 2=0(V L )min =004.3504167.0001401963.004167.0--=33.86取操作液气比为min 4.1)(V L V L = 404.4786.334.1=⨯=VL53.567879.119404.47=⨯=L kmol/h(6)塔底吸收液组成X 11212()()V Y Y L X X -=-000848.0)(211=-=LY Y V X (7)操作线方程 依操作线方程0014.0404.47)(22+=-+=X X VLY X V L Y 3.2填料塔的工艺尺寸的计算3.2.1塔径的计算采用Eckert 通用关联图计算泛点气速。

第一章概述1.1吸收塔的概述气体吸收过程是化工生产中常用的气体混合物的分离操作,其基本原理是利用混合物中各组分在特定的液体吸收剂中的溶解度不同,实现各组分分离的单元操作。

实际生产中,吸收过程所用的吸收剂常需回收利用。

故一般来说,完整的吸收过程应包括吸收和解吸两部分。

在设计上应将两部分综合考虑,才能得到较为理想的设计结果。

作为吸收过程的工艺设计,其一般性问题是在给定混合气体处理量、混合气体组成、温度、压力以及分离要求的条件下,完成以下工作:(1)根据给定的分离任务,确定吸收方案;(2)根据流程进行过程的物料和热量衡算,确定工艺参数;(3)依据物料及热量衡算进行过程的设备选型或设备设计;(4)绘制工艺流程图及主要设备的工艺条件图;(5)编写工艺设计说明书。

1.2吸收设备的发展吸收操作主要在填料塔和板式塔中进行,尤以填料塔的应用较为广泛。

塔填料的研究与应用已取得长足的发展:鲍尔环、阶梯环、金属环矩鞍等的出现标志散装填料朝高通量、高效率、低阻力方向发展有新的突破;规整填料在工业装置大型化和要求高分离效率的情况下倍受重视,已成为塔填料的重要品种。

填料塔仍处于发展之中,今后的研究方向主要是提高传质效率,同时考虑填料的强度、操作性能及使用上的通用因素并综合环型、鞍型及规整填料的优点开发构型优越、堆积接触方式合理、流体在整个床层均匀分布的新型填料。

目前看来,填料的材质以陶瓷、金属、塑料为主,为满足化工生产温度和耐腐蚀要求,已开发了氟塑料制成的填料。

填料塔的发展,与塔填料的开发研究是分不开的。

除了提高原有填料的流体力学与传质性能外,还开发了效率高、放大效应小的新型填料。

加上塔填料本身具有压降小、持液量小、耐腐蚀、操作稳定、弹性大等优点,使填料塔开发研究达到了新的台阶。

1.3吸收过程在工业生产上应用化工生产中吸收操作广泛应用于混合气体的分离:(1)净化或精制气体,混合气体中去除杂质。

如用K2CO3水溶液脱除合成气中的CO2,丙酮脱除石油裂解气中的乙炔等。

第一课时《壶是怎样传热的》教学设计一、教学目标1. 科学探究能力:引导学生观察、提问、假设、实验、分析数据并得出结论,提升科学探究的基本技能。

2. 科学思维能力:通过理解热传导的基本原理,培养学生的逻辑思维能力,学会从现象到本质的推理过程。

3. 科学知识积累:掌握热传导的基本概念,理解不同材质在传热性能上的差异。

4. 科学态度与价值观:激发学生对自然现象的好奇心和探索欲,培养尊重事实、严谨求实的科学态度。

二、教学重难点重点:理解热传导的概念,认识金属、陶瓷等材料在传热过程中的作用及差异。

难点:通过实验设计,观察并解释不同材料对热传导速度的影响,理解并应用热传导原理于日常生活。

三、教学过程(一)、填空题:1、物体由于温度差别,会发生_____。

答案:热的传递2、在给金属加热时,热会沿着金属从_____的部分传向_____的部分。

答案:温度较高;温度较低3、像金属这样容易传导热的物体被称为_____,而像塑料、木头这样不容易传导热的物体被称为_____。

答案:热的良导体;热的不良导体4、不需要通过固体、液体或气体就能传递热量的方式是_____。

答案:热辐射(二)、判断题:1、用煤气灶烧水时,壶和水是同时热起来的。

答案:✘2、烧水时,水能热起来,是因为壶身将热量传递给了水。

答案:√3、用陶瓷杯装热水有利于保温。

答案:√4、烧开水时,水壶里的水传递热的方式属于热传导。

答案:✘(三)、简答题:1、为什么用金属壶烧开水?答案:金属是热的良导体,具有良好的导热性能。

当我们在壶底加热时,金属壶能够迅速将热量从底部传导到壶身的其他部分,甚至到壶内的水中。

这样不仅可以提高烧水的效率,还能确保整个壶身均匀受热,避免因局部过热而导致的损坏。

因此,金属壶是烧开水的理想选择。

2、在烧水过程中,壶身是如何传热的?答案:在烧水过程中,壶身的传热主要通过热传导的方式实现。

火源在壶底加热时,热量首先被壶底的金属吸收并升高其温度。

由于金属内部原子间的相互作用,热量会沿着金属从温度较高的壶底迅速传递到温度较低的壶身其他部位。

化工基础实验报告实验名称吸收(解吸)系数的测定班级化21 姓名张腾学号2012011864 成绩实验时间2014.5 同组成员张煜林努尔艾力·麦麦提一、实验目的1、了解吸收(解析)操作的基本流程和操作方法;2、测定氧解吸液相总体积传质系数K x a和液体流量的关系;3、测定筛板塔的板效率与液体流量和气体流量的关系。

二、实验原理吸收是工业上常用的操作。

在吸收过程中,气体混合物和吸收剂分别从塔底和塔顶进入塔内,气液两相在塔内实现逆流接触,使气体混合物中的溶质较完全地溶解在吸收剂中,于是塔顶获得较纯的惰性组分,从塔底得到溶质和吸收剂组成的溶液(通称富液)。

当溶质有回收价值或吸收剂价格较高时,把富液送入再生装置进行解吸,得到溶质或再生的吸收剂(通称贫液),吸收剂返回吸收塔循环使用。

吸收是气液相际传质过程,所以吸收速率可用气相内,液相内或者两相间的传质速率来表示。

在连续吸收操作中,这三种传质速率表达式计算结果相同。

对于低浓度吸收过程。

计算公式如下。

气相内传质的吸收速率:N A=k y(y−y i)F液相内传质的吸收速率:N A=k x(x i−x)F气、液两相相际传质的吸收速率:N A=K y F(y−y∗)=K x F(x∗−x)式中:y,y i—分别表是气相主体和气相界面处的溶质摩尔分率;x,x i—分别表示液相主体和液相界面处的溶质摩尔分率;x∗,y∗—分别为与y和x呈平衡的液相和气相摩尔分率;k x,K x—分别为以液相摩尔分率差为推动力的液相传质分系数和传质总系数;k y,K y—分别为以气相摩尔分率差为推动力的气相传质分系数和传质总系数;F—传质面积,m2。

对于难溶溶质的吸收,常用液相摩尔分率差和液相传质系数表达的吸收速率式。

对于易溶气体的吸收,常用气相摩尔分率差和气相传质系数表达的吸收速率式。

本实验为一解析过程,是用空气与富氧水接触,因富氧水中氧的浓度高于同空气处于平衡的水中氧的浓度。