煤岩组分的性质及变化

- 格式:ppt

- 大小:267.00 KB

- 文档页数:19

煤岩组分分子结构煤岩是一种由有机质在地质过程中经过压实和热解而形成的岩石。

煤岩的组分主要包括有机质和无机质两部分。

其中,有机质是煤岩的主要组分,占煤岩总质量的50%~90%。

有机质主要由碳、氢、氧、氮、硫等元素组成,其分子结构复杂,包括蛋白质、脂肪、糖类、木质素等多种有机物质。

无机质主要由矿物质组成,包括石英、长石、云母、方解石等。

煤岩的有机质主要来源于植物残体和微生物遗体。

在地质过程中,这些有机质经过长时间的压实和热解,逐渐转化为煤岩中的有机质。

煤岩的有机质分子结构复杂,其中包括多种有机物质。

蛋白质是煤岩中的一种重要有机物质,其分子结构由氨基酸组成。

煤岩中的脂肪主要由甘油和脂肪酸组成,其分子结构为三酯。

煤岩中的糖类主要由葡萄糖、木糖、果糖等单糖组成,其分子结构为多糖。

煤岩中的木质素是一种重要的有机物质,其分子结构由苯环和侧链组成。

煤岩的无机质主要由矿物质组成,其分子结构相对简单。

石英是煤岩中的一种重要矿物质,其分子结构为SiO2。

长石是煤岩中的另一种重要矿物质,其分子结构为KAlSi3O8。

云母是煤岩中的一种层状矿物质,其分子结构为K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2。

方解石是煤岩中的一种碳酸盐矿物质,其分子结构为CaCO3。

总之,煤岩的组分主要包括有机质和无机质两部分。

有机质是煤岩的主要组分,其分子结构复杂,包括蛋白质、脂肪、糖类、木质素等多种有机物质。

无机质主要由矿物质组成,其分子结构相对简单。

煤岩的组分和分子结构对于煤岩的形成和利用具有重要的意义。

煤炭报告煤的物理性质及煤岩特征编写范例一、物理性质煤田内各煤层煤岩的物理性质基本相同,光泽较暗,为蜡状光泽,黑色,易染手,条痕黑褐–褐色,硬度低,比重中等,性脆易碎,节理发育,钻孔中取出的煤芯样大多呈粉末状,少量呈短柱状,很难见到块状,块状煤样断口平直或粒状为主,局部可见贝壳状。

各煤层煤岩视相对密度大小见表1-1。

两极值注:1、平均值〈样点〉二、宏观煤岩组份及煤岩类型各煤层煤岩组份大致相同,以暗煤为主,次为亮煤,少量镜煤,呈暗淡无光状,断口、节理不明显,条带状结构,层状–块状构造,煤岩类型为半暗型和半亮型。

三、显微煤岩组份及煤岩类型井田内对各煤层采取了煤岩样。

区内各煤层煤岩显微煤岩组分见表1-2,各煤层煤岩中有机质组分占76.97~88.73%,平均93.03%,无机质组分占4.90~14.03%,平均6.97%。

1、煤的有机显微组分井田内各煤层有机质组分均以镜质组分和惰质组分为主,壳质组分少量,无半镜质组分。

表1-2 各煤层煤岩显微组分统计表镜质组分:主要以无结构镜质体中的基质镜质体和碎屑镜质体为主。

基质镜质体油浸反射色为深灰色,不显示细胞结构,表面不纯净且不平整,镜质体大多呈基质状分布,不显突起。

各煤层镜质组分的含量在7.10~66.40%之间。

A5属低镜质组煤,A1、A2、A4属中镜质组煤,仅A3、A6煤层刚刚跨入中高镜质组煤。

惰质组分:以丝质体中的氧化丝质体和碎屑惰质体为主,油浸反射色为白色,氧化丝质体结构保存较完整,突起较高。

各煤层惰质组分的含量在24.90~65.27%之间。

壳质组分:多为孢粉体中的小孢子体,小孢子体呈蠕虫状分布。

各煤层壳质组分的含量在0.00~2.30%之间。

多数煤层属低壳质组煤,仅A3煤层刚刚跨入中低壳质组煤。

2、煤的无机质组分井田内各煤层显微无机质组分主要为碳酸盐类,次为粘土矿物,几乎不含硫化物及氧化硅类。

粘土矿物呈浸染状或薄层状分布于镜质体裂隙间,碳酸盐矿物为方解石脉。

煤的岩相组成实验报告

煤是一种由有机质变质形成的燃料,在能源开发和工业生产中具有重要的地位。

研究煤的岩相组成有助于了解煤的形成过程和特性。

本实验旨在通过显微镜观察和分析煤的岩相组成。

材料与方法:

1. 实验样品:煤矿现场采集的煤样。

2. 实验仪器:显微镜、显微摄像机。

3. 实验步骤:

a. 将实验样品放置在显微镜平台上,调节显微镜的放大倍数和焦距,以获得清晰的显微图像。

b. 使用显微摄像机拍摄样品的显微图像,并保存为数字化文件。

结果与讨论:

通过显微镜观察,我们可以看到煤的岩相组成包括化石组分、纤维组分和胶质组分。

化石组分是指在煤中存在的有机化石,如蕨类植物、木材碎片等。

这些有机化石在煤形成过程中保留了原有的形态特征,可以通过显微镜观察到其细微的结构。

纤维组分主要由细菌纤维和纤维素纤维组成。

细菌纤维是由细菌聚集形成的细丝状结构,具有高度的空隙度和孔隙度,对煤的孔隙结构和吸附性能起到重要作用。

纤维素纤维是由纤维素分子聚合形成的纤维结构,具有较高的力学强度和热稳定性。

胶质组分是煤中最主要的组分,由富含碳的有机质聚合形成。

胶质组分具有胶状或胶态结构,能够保留较多的气体和液体,对煤的吸附性能和物理特性具有重要影响。

综上所述,煤的岩相组成是一个复杂的体系,包括化石组分、纤维组分和胶质组分。

这些组分的结构和特性对煤的性质和应用有着重要的影响。

通过显微镜观察和分析煤的岩相组成,可以更深入地了解煤的形成过程和结构特征,为煤的开发利用提供科学依据。

煤是一种固体可燃有机岩。

煤岩学是把煤作为一种有机岩石,以物理方法为主研究煤的物质成分、结构、性质、成因及合理利用的科学。

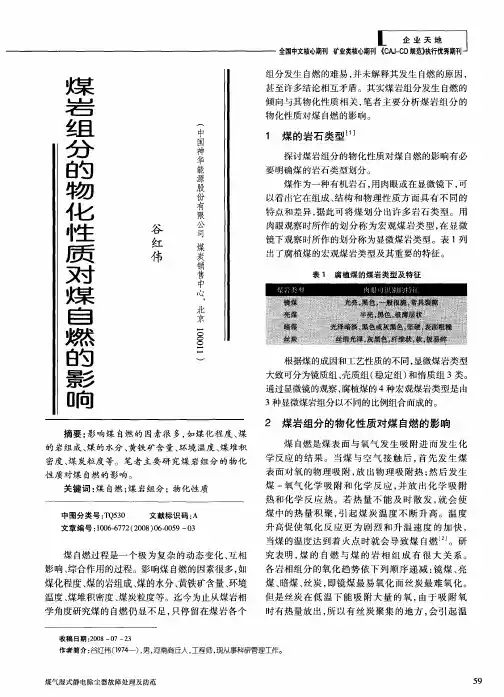

有以下几种分类方式:1.镜煤镜煤的颜色深黑、光泽强,是煤中颜色最深和光泽最强的成分。

镜煤特点:①质地纯净,结构均一,具贝壳状断口和内生裂隙。

②镜煤性脆,易碎成棱角状小块。

③在煤层中,镜煤常呈凸透镜状或条带状,条带厚几毫米至1~2cm,有时呈线理状存在于亮煤和暗煤之中。

镜煤的显微组成单一,主要是植物的木质显微组织经凝胶化作用形成的。

性质:V、H高,粘结性强,矿物质含量少2.丝炭外观象木炭,颜色灰黑,具明显的纤状结构和丝绢光泽,丝炭疏松多孔,性脆易碎,能染指。

丝炭的胞腔有时被矿物质充填,称为矿化丝炭,矿化丝炭坚硬致密,比重较大。

在煤层中丝炭的数量一般不多,常呈扁平透镜体,在显微镜下观察,丝炭的显微组成也是单一的,是简单的煤岩成分,主要是植物木质纤维组织在缺水的多氧环境中缓慢氧化或由于森林火灾所形成。

特点:①在煤层中,丝炭常呈扁平透镜体沿煤层的层理面分布,厚度多在1~2mm至几毫米之间,有时能形成不连续的薄层;个别地区,丝炭层的厚度可达几十厘米以上。

②丝炭的孔隙度大,吸氧性强,丝炭多的煤层易发生自燃。

性质:致密坚硬、比重大,H低、C高,V低,无粘结性,可选性差,孔隙大。

3.亮煤亮煤的光泽仅次于镜煤,一般呈黑色,亮煤的组成比较复杂。

它是在覆水的还原条件下,由植物的木质纤维组织经凝胶化作用,并掺入一些由水或风带来的其它组分和矿物杂质转变而成。

特点:①较脆易碎,断面比较平坦,②比重较小。

③亮煤的均一程度不如镜煤,表面隐约可见微细层理。

④亮煤有时也有内生裂隙,但不如镜煤发育。

⑤常呈较厚的分层,有时甚至组成整个煤层。

在煤层中,亮煤是最常见的宏观煤岩成分。

亮煤的性质接近镜煤,但质量比镜煤差。

4.暗煤暗煤的光泽暗淡,一般呈灰黑色。

暗煤的组成比较复杂。

它是在活水有氧的条件下,富集了壳质组、惰性组或掺进较多的矿物质转变而成。

··煤的组成及结构特性姓名:戚莉莉学号:摘要:在国内外已有的研究工作基础上,叙述了煤的组成、结构和性质时煤转化和制备的影响.提出了在煤转化过程的研究中应开展煤的基础研究。

根据我国煤炭资源情况还提出今后有关煤的研究项目。

关键词:煤组成结构性质我国富煤少油,是世界上少数几个以煤炭为主要能源的国家。

我国煤炭资源总量大,但探明程度低,开采条件差,后备资源严重不足,难以满足国民经济发展对煤炭的需求。

从总量上看,我国的煤炭资源丰富,但煤炭产地多且多远离经济发达地区和煤炭主要消费地,分布呈明显的北多南少、西多东少的特点。

所以研究煤的生成、组成、结构对煤炭的有效应用有着重要的意义。

一、煤的组成煤是由具有多种结构形式的有机物和不同种类的矿物质组成的混合物。

煤的组成指的是岩相组成和化学组成。

运用煤岩学传统法研究煤,基本上有宏观研究法和微观研究法。

显微研究法是利用显微镜来研究煤,通常采用两种方法,一种是投射光下研究煤的薄片,主要是根据颜色、形态、结构等来表征;另一种是反射光下研究煤的光片,除根据颜色、形态和结构外,还根据突起、反光性等进行鉴定。

煤的显微组成包括:1)镜质组,又称凝胶化组,是植物的木质纤维组织受凝胶化作用转化形成的是构成煤有机质的主要组分。

从低煤级到高煤级煤中,镜质组在油渍反射光下呈深灰至浅灰色,无突起至微突起。

反射率介于壳质组和惰质组之间,并随着煤级增加而增加,各向异性增加。

在透射光下呈橙红色一棕红色一棕黑色一黑色。

2)丝质组,又称惰质组,对化学和热呈惰性反射光下呈白色至亮白色,具有较高的突起和较高反射率;油渍反光下呈灰白色、亮白色、亮黄白色,大多具有中高突起;透射光下呈棕黑色到黑色,微透明或不透明。

3)稳定组,也称壳质组,化学稳定性较好。

从从低煤级烟煤到中煤级烟煤,他们在透射光下透明到半透明,颜色呈柠檬黄色一黄色一桔黄色一红色,轮廓清晰,外形特殊。

反射光下呈现深灰色,他多数有突起。

煤岩学中有关煤的最主要的几个指标

煤岩学分析近年来发展很快,在煤质评价、优化配煤、炼焦生产中已广泛应用。

其研究方法源于地质学,主要研究工具是光学显微镜。

1、煤岩组成

要据形成的条件、过程和性质不同,显微镜下煤的显微组分可分为:

镜质组:主要由成煤植物的纤维形成,在结焦过程中能熔融、粘结,是活性物质。

丝质组:也主要由成煤植物的纤维形成,但和镜质组形成条件不同。

在结焦过程中不熔融、粘结,基本上保持原来的形态,是惰性物质。

半镜质组:介于镜质组和丝质组之间的一过度性组分。

稳定组:由植物的繁殖器官、保护器官等化学性质稳定的部分形成,挥发分高,是一种活性物质。

肥煤变质程度以后基本上消失,融为镜质组。

矿物:主要为无机矿物。

如石灰石、硫铁矿、石英、硅藻土、硫酸盐等。

煤的岩相组成在成煤过程中第一阶段即泥炭化阶段就已经确定下来。

2、镜质组反射率

该指标可以准确表征煤的变质程度。

一般的,该值高,其变质程度高,一般相应的,挥发分低,固定碳含量高,氢含量低。

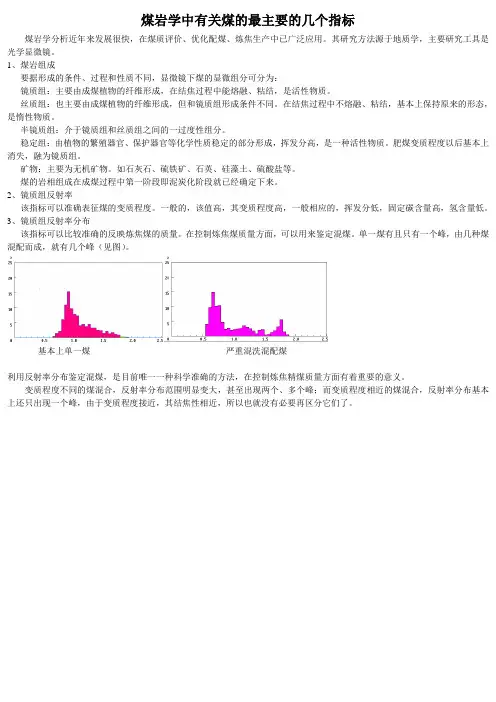

3、镜质组反射率分布

该指标可以比较准确的反映炼焦煤的质量。

在控制炼焦煤质量方面,可以用来鉴定混煤。

单一煤有且只有一个峰,由几种煤混配而成,就有几个峰(见图)。

基本上单一煤严重混洗混配煤

利用反射率分布鉴定混煤,是目前唯一一种科学准确的方法,在控制炼焦精煤质量方面有着重要的意义。

变质程度不同的煤混合,反射率分布范围明显变大,甚至出现两个、多个峰;而变质程度相近的煤混合,反射率分布基本上还只出现一个峰,由于变质程度接近,其结焦性相近,所以也就没有必要再区分它们了。

中国煤的煤岩煤质特征及变质规律中国是世界上煤炭储量最多的国家,煤的煤岩煤质特征及变质规律对国家能源安全极其重要。

本文综合研究了中国煤的煤岩煤质特征、变质规律以及相关技术,旨在为中国煤炭能源开发、技术创新及能源结构调整提供重要的参考。

一、中国煤的煤岩煤质特征1.岩成分分布。

中国煤岩中的芯岩成分主要有石英、角砾岩和粒状碳酸盐等。

其中石英占煤岩中芯岩成分的最大比例,其次是角砾岩和粒状碳酸盐,另外还有一些其他的组分,如黏土矿物、蒙脱石、角闪石等。

2.芯岩成分分布。

除了芯岩成分外,煤岩中还存在一定比例的非芯岩成分,包括有机质、含水量等。

有机质是中国煤的主要成分之一,它的含量与煤的矿物学特征及煤质等级有关,含水量一般在1%~10%之间。

3.岩热值特点。

中国煤岩的热值一般在30008000Kcal/kg之间,其中,矿物组分对煤岩热值贡献大,有机物质对其贡献较少。

二、中国煤的变质规律1.层变质程度不同。

中国煤层中煤岩变质程度不同,比如有些煤层是完整的煤层,煤岩没有发生显著的变质,而有一些煤层的煤岩发生了变质,热值很低。

2.层变质的原因多样。

煤层变质是由多种因素引起的,其中包括构造变形、断裂破坏、火山爆发、侵蚀作用和生物活动等。

3.质煤层多存在于坳陷或洼地。

煤层变质对其含量有影响,大多数变质煤层多存在于坳陷或洼地,变质程度也较大。

三、中国煤的煤岩煤质特征的技术特点1.井技术。

测井是反映煤岩煤质特征的有效方法,可以准确描述煤层的结构特征,以及煤层的热值、粒度分布及其他特征。

2.震勘探技术。

地震勘探技术可以揭示煤层的地层变化情况,并可以对煤层的结构特点和煤岩煤质特征有比较准确的反映。

3.达技术。

雷达技术不仅可以描述煤层结构,而且还可以准确检测和识别煤层饱和度及孔隙结构特征,从而实现对煤层煤质的精确解释。

本文研究了中国煤的煤岩煤质特征及变质规律,指出煤岩中存在石英、碳酸盐、有机质等组分,发生变质的煤层多存在于坳陷或洼地,同时介绍了几种用于检测及识别煤质的技术,为中国煤炭能源开发及相关技术的创新及能源结构调整提供了重要参考。

煤显微组分煤是一种有机的生物岩石,可以用岩石学的方法来研究煤,这就是所谓的煤岩学。

从煤岩学角度来划分,煤是由有机显微组分和少量的无机显微组分组成的有机生物岩。

有机显微组分可以分为镜质组、惰质组、壳质组三大类。

物理性质煤岩有机显微组分的物理性质,对煤岩有机显微组分的物理挑选有着重要的指导意义。

(1)密度。

因为显微组分密度不同,所以在了解煤显微组分之前,应该掌握各个显微组分的密度差异。

惰质组显微组分密度最大,镜质组次之,壳质组密度最小。

随着煤变质程度的加深,各个显微组分的密度差异逐渐变小,慢慢会相互交融最终相同。

(2)硬度。

惰质组硬度大于镜质组,在显微组分中惰质组硬度最高。

由于壳质组含量过低不予比较。

(3)润湿性。

各显微组分憎水性为壳质组最强,镜质组其次,惰质组最弱,但是从本质来看各个显微组分的憎水性区别不明显,不能一味地将显微组分的润湿性作为区分它们的标准。

化学性质在有机显微组分中惰质组碳含量要多于镜质组,壳质组碳含量最小;而关于显微组分氢含量则是壳质组最大,镜质组稍低于壳质组,惰质组最小;关于显微组分挥发性,壳质组要远远强于镜质组以及惰质组,所以在煤热解时壳质组最先挥发,在煤岩沉积变质过程中,壳质组反应也是最强烈的,以至于在煤的显微组分中壳质组的含量最低,通常在对比各个显微组分之间差异时,由于壳质组含量过小,不易被提取出来,而不将壳质组作为参与实验对象。

煤岩组分工艺性质煤岩3个显微组分的脆度都有差异,而且其脆度越大越容易被破坏粉碎。

根据哈氏可磨性指数就可以测定出煤粉碎的难易程度。

其中,惰质组脆性最大,通常最快被破碎;镜质组较小,在粉碎时会产生较小粒级;壳质组韧性大以至于难以被破碎,通常存在于大粒级。

因此,在工业作业时,可根据各煤岩显微组分的可碎性和可磨性差异,使用先破碎后筛分的方法,把富集在大粒级的壳质组用于煤炭的液化、气化,再将富集在中粒级的镜质组和富集在较细粒级的惰质组用于炼焦,从而提升煤最大利用效率,在保证质量的基础上提高生产效率增加经济利益。

[解析]煤岩学1.显微组分特征及其成因。

(很大,注意组分差别)答:在光学显微镜下能够识别出来的组成煤的基本成分,成为显微组分。

由植物遗体变化而成的为有机显微组分,而矿物杂质则成为无机显微组分。

(一)煤的有机显微组分煤的有机显微组分可划分为三大组:镜质组、壳质组和惰性组。

1、镜质组镜质组是由植物的根茎叶在覆水的还原条件下,经过凝胶化作用而形成。

低中煤阶段时,镜质组在透射光下具橙红、褐红色、,反射光下呈灰至浅灰色。

氧含量较高,氢含量中等,碳含量较低,挥发分产率较高,具最好的粘结性,是炼焦的最主要成分。

分为三种显微组分:结构镜质体、无结构镜质体和碎屑镜质体。

(1)结构镜质体保存有植物的细胞结构,在煤中往往呈透镜状产出。

根据细胞结构保存的完好程度,又可以分为结构镜质体1(细胞结构保存完好,胞腔排列整齐,胞壁不膨胀或稍有膨胀)和结构镜质体2(胞壁膨胀,胞腔变小,胞腔大小不一,排列不整齐。

胞腔闭合后常显示线条状结构,常有角质体镶边,有时显示团块状结构)。

(2)无结构镜质体显微镜下观察不到细胞结构,电子显微镜下可见粒状结构。

据产状,形态和成因的不同,又分为四个亚组分:1)均质镜质体植物木质纤维组织经凝胶化作用变成均一状的凝胶。

呈透镜状或条带状。

轮廓清楚,成分均一,不含任何其他杂质。

发育垂直裂隙。

2)胶质镜质体常充填在植物组织的细胞腔或其他孔隙中,无确定形态,不含杂质。

3)基质镜质体常由富纤维植物转化,无固定形态,充当其他显微组分和矿物质的胶结物。

4)团块镜质体呈圆形或椭圆形单体或群体分布,边界清晰,内部均一。

(3)碎屑镜质体粒度小于10微米的镜质组分碎屑,多呈粒状或不规则状,多余碎屑惰质体等混合堆积。

不易区别。

2.惰性组又称丝质组,常见显微组分组。

由植物的根茎叶等组织在比较干燥的氧化条件下,经过丝炭化作用后在泥炭沼泽中沉积下来所形成;也可以由泥炭表面经炭化、氧化、腐败作用和真菌的腐蚀所造成。

还可以由镜质组和壳质组经煤化作用形成。

辽宁大学学报自然科学版第40卷第1期2013年J oU R N A L oF uA oN I N G U N F vER s nYN m W口l Sci enc es E dn i onV01.40N o.12013煤岩显微组分的性质研究进展李国玲,秦志宏,倪中海+(中国矿业大学化工学院,江苏徐州221116)摘要:研究煤岩显微组分的性质有助于了解煤的起源和分子结构,对研究和预测煤的热加工反应性,实现煤的高效洁净和高附加值转化具有重要的意义.综述了近年来国内外对煤的岩相显微组分性质的研究,着重介绍了显微组分的化学组成及分离分析技术,显微组分的热解、气化、燃烧和加氢液化特性及显微组分对煤溶剂萃取的影响,并指出了煤岩显微组分研究的重要意义.关键词:煤;显微组分;热解;燃烧;气化;加氢液化;溶剂萃取中图分类号:T Q530文献标志码:A文章编号:1000_5846(2013)01删)48m8A dvanc e s i n t he C har a ct e r i s t i c s of C oal M a cer a I sL I G uo—l i ng,Q】时Zhi hong,N I Z hong—hai+(Sc^D D Z矿C h已,nf c日f J踟gm PP,彳ng口咒d7匆c^,lD肠I雪y,C蝴丁,渤z^D“221116,(况打砌)A bSt raC t:I t i s ne ce ssa r y f or under st andi ng t I l e genesi s and m ol e cul a r s仃uct I l re of coal s t ost udy m e char act嘶st i cs of coal m acer al s,aI l d it i s V er y i nt er es咖g f or i nV est i gat i ng锄dpr edi c t i ngm e m e珊al pr oces si ng react i V i t)r of coal s,aI l d cl eaI l,ef艳ct i V e aI l d l l i gh V al ue—added ut i l i zat i on of coal s.ni s paper r eV i e w ed t I l e ne w adV aI l ces i n m a ce r al s of coal s.T11e chel l l i cal c om pos i t i on aI l d separ at i on a Il d anal ys es t e c hnol ogy of m ac e r a l s,m e char act er i s t i cs of pyr ol y s i s,gas i fi cat i on,conl bust i on aI l d hydr onquef a ct i t on of m acer al s,aI l d m e ef!l’ects of m a c er a l s on sol V ent ex廿act i on of coal w e r e m ai nl y di scus sed.T he i m ponanc e of m a cer al s r eSe ar ch w as poi l l t ed out.K ey w O r ds:coal;m ac em l;pyr01ys i s;gas i f i ca t i on;c om bust i on;hydm l i quef ac t i on;sol vent ex仃act i on煤是由古代植物在适宜的地质环境下,经过漫长岁月的煤化作用而形成的生物岩.由于成煤植物本身的差别及在成煤过程中所经受的生物化学作用的差异,使煤在显微镜下显示出不同的岩相组收稿日期:2012—12—18基金项目:国家973项目(2012cB214900)}作者简介:倪中海(1976一),男,博士,教授,从事煤基产品转化基础研究,E.m ai l:ni zhonghai@cum L edl L cn .第1期李国玲,等:煤岩显微组分的性质研究进展49成.目前,人们在煤的岩相显微组分及其反应性认识方面取得了一定的进展,能够通过煤的显微组分解释其反应性.显微组分之间的物理化学聚集态对研究煤的结构也有重要作用.因此,在研究煤的性质时,必须考虑煤的岩相组分的差别.基于煤岩显微组分对煤的综合高效利用的重要性,本文对显微组分的化学组成及分离分析技术,显微组分的热解、气化、燃烧和加氢液化特性及显微组分对煤溶剂萃取的影响等研究进展做全面的介绍.1显微组分的化学组成不同的显微组分显示不同的热化学反应性,这种不同反映出不同的显微组分之间分子结构组成的差异.研究煤岩显微组分化学组成可以简化煤分子结构的研究,探索煤的成因等煤科学领域的世界性难题.一般壳质组中的烯烃和烷烃多于镜质组,含有较多的挥发份,较高的H含量,热值较高.惰性组中相应的含量最低,但有最大的密度和芳香度.镜质组介于两者之间.早在1957年,D onnaI l s等…通过测定岩相组分的工业分析和密度,结合反射率计算单个显微组分的结构参数和探索它们的煤化作用途径,发现褐煤、暗煤的起源与腐殖酸有关.V ayi sogl u等。

第⼆章煤的岩相组成及其性质第⼆章煤的岩相组成及其性质煤是⼀种固体可燃矿物,从岩⽯学的⾓度来说,它是⼀种可燃性有机沉积岩。

因此,可以⽤研究岩⽯的⼿段来研究煤。

有关这个领域的学科就是煤研学。

在煤化学中作为⼀章来介绍,但不代表煤岩学不重要,在近年来,煤岩学在焦化领域和煤转化中应⽤越来越⼴泛。

效果很显著!!煤研学研究意义:1、阐明煤的成因;2、鉴定煤的成分;3、了解各成分变化对煤质的影响;4、更深刻了解煤的特性;5、指导煤的合理利⽤和⼯艺加⼯。

⽅法有两种:宏观研究:⽤⾁眼或放⼤镜(10X)直接观察研究煤,主要观察:颜⾊,光泽,端⼝,条痕,硬度等外观特征。

适于野外勘探、采煤。

微观研究:利⽤光学仪器来研究煤的岩相组分及其特征,通常采⽤显微镜。

煤研学研究认为:煤并⾮学⼀物质,⽽是由多种性质不同的煤岩组分组成的。

正是这些不同组分的不同组合,造成了煤在物理、化学和⼯艺性质上的千差万别。

那么,煤中究竟都有那些煤岩组分呢?第⼀节煤岩的宏观研究⼀、宏观煤岩成分1919年,M. Stopes(斯. 托普斯)⽤⾁眼观察煤。

⾸先将煤分成四种宏观煤岩拼分,即镜像、亮煤、暗煤和丝炭。

并描述了它们间的差异。

此划分和命名⼀直沿⽤⾄今。

其中,镜煤和丝炭是单⼀组分,⽽亮煤和暗煤是混合组分,各宏观煤岩成分的外部特征见下表。

⼆、宏观煤岩类型宏观煤岩成分是岩⽯分类的基本单位,但在评价煤层性质应⽤上有⼀定困难,镜、丝层薄且不规则,亮、暗层虽厚,但常互相交叉过渡,分层不很明确。

因此,在观察煤层时,若以宏观成分来评价,不便定量,也不便于了解全貌。

因此,按平均光泽强度和煤岩成分不同,将煤划分四种基本宏观煤岩类型。

光亮煤:煤层中总体光泽最强的类型,主要由镜、亮煤组成(⼆者之和⼤于75%),只含有少量的暗煤和丝炭,条带结构不明显,具有贝壳状断⼝,内⽣裂隙发育,脆度⼤,易破碎。

半光亮煤: 煤层中总体光泽较强的类型,主要由镜、亮煤组成(⼆者之和⼤于50-75%),其余为暗煤,也夹有丝炭,条带状结构明显,内⽣裂隙较发育,常带有棱⾓状或阶梯状断⼝。