子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”...阅读附答案

- 格式:doc

- 大小:1.18 KB

- 文档页数:1

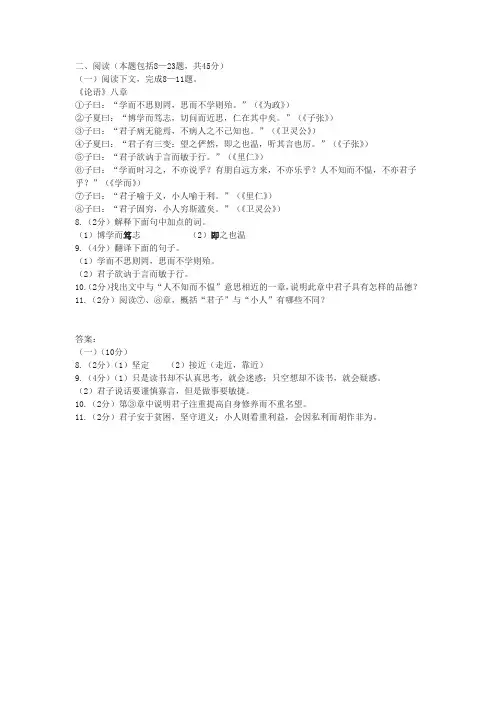

二、阅读(本题包括8—23题,共45分)

(一)阅读下文,完成8—11题。

《论语》八章

①子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”(《为政》)

②子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”(《子张》)

③子曰:“君子病无能焉,不病人之不己知也。

”(《卫灵公》)

④子夏曰:“君子有三变:望之俨然,即之也温,听其言也厉。

”(《子张》)

⑤子曰:“君子欲讷于言而敏于行。

”(《里仁》)

⑥子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

⑦子曰:“君子喻于义,小人喻于利。

”(《里仁》)

⑧子曰:“君子固穷,小人穷斯滥矣。

”(《卫灵公》)

8.(2分)解释下面句中加点的词。

(1)博学而笃志(2)即之也温

9.(4分)翻译下面的句子。

(1)学而不思则罔,思而不学则殆。

(2)君子欲讷于言而敏于行。

10.(2分)找出文中与“人不知而不愠”意思相近的一章,说明此章中君子具有怎样的品德?

11.(2分)阅读⑦、⑧章,概括“君子”与“小人”有哪些不同?

答案:

(一)(10分)

8.(2分)(1)坚定(2)接近(走近,靠近)

9.(4分)(1)只是读书却不认真思考,就会迷惑;只空想却不读书,就会疑惑。

(2)君子说话要谨慎寡言,但是做事要敏捷。

10.(2分)第③章中说明君子注重提高自身修养而不重名望。

11.(2分)君子安于贫困,坚守道义;小人则看重利益,会因私利而胡作非为。

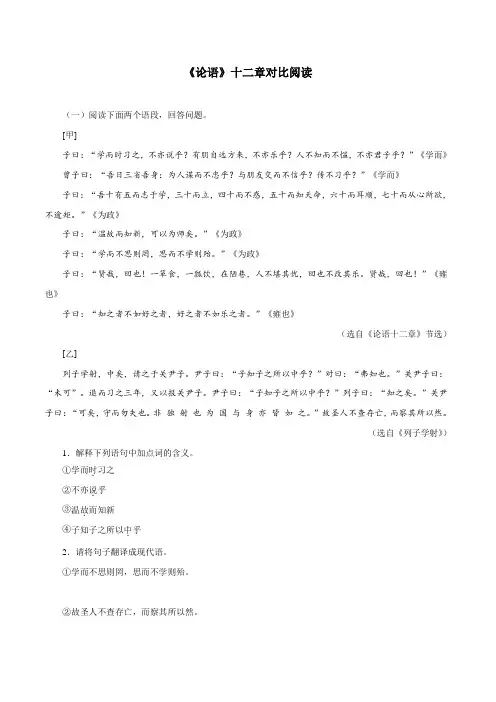

《论语》十二章对比阅读(一)阅读下面两个语段,回答问题。

[甲]子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”《学而》曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”《学而》子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”《为政》子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”《为政》子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”《为政》子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”《雍也》子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”《雍也》(选自《论语十二章》节选)[乙]列子学射,中矣,请之于关尹子。

尹子曰:“子知子之所以中乎?”对曰:“弗知也。

”关尹子曰:“未可”。

退而习之三年,又以报关尹子。

尹子曰:“子知子之所以中乎?”列子曰:“知之矣。

”关尹子曰:“可矣,守而勿失也。

非独射也为国与身亦皆如之。

”故圣人不查存亡,而察其所以然。

(选自《列子学射》)1.解释下列语句中加点词的含义。

①学而时.习之②不亦说.乎③温故.而知新④子知子之所以中.乎2.请将句子翻译成现代语。

①学而不思则罔,思而不学则殆。

②故圣人不查存亡,而察其所以然。

3.用“/”为下面的句子断句。

非独射也为国与身亦皆如之4.乙文中,向关尹子学习的列子主动采用了甲文中的哪些学习方法?(至少两种,用自己的话回答。

)【答案】1.(1)按时(2)“说”同“悦”,愉快(3)学过的知识(4)射中2.(1)只读书却不思考,就会感到迷茫而无所适从;只空想却不读书,就会(对自己的学业)有疑惑。

(2)所以,圣人不考察事物存亡的现状,而着重考察为什么会出现这种状况的原因。

3.非独射也/为国与身亦皆如之4.每天多次反省自己、温故知新(温习旧知识学习新知识)、学习思考。

【解析】1.本题考查文言实词含义的理解。

解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

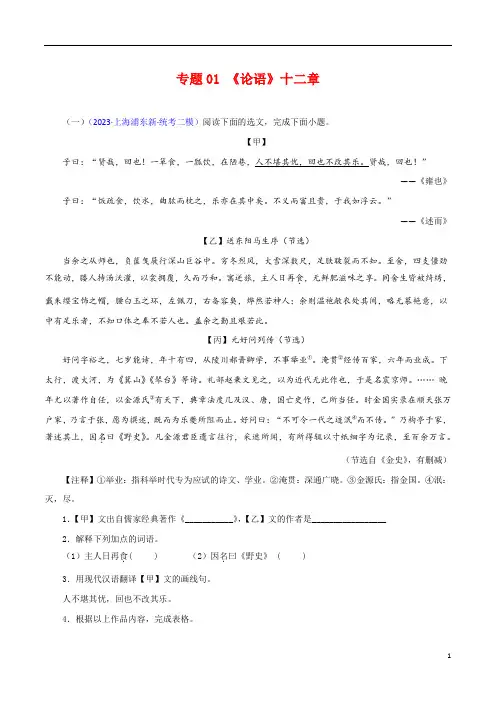

专题01 《论语》十二章(一)(2023·上海浦东新·统考二模)阅读下面的选文,完成下面小题。

【甲】子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”——《雍也》子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”——《述而》【乙】送东阳马生序(节选)当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。

穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。

至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。

寓逆旅,主人日再食.,无鲜肥滋味之享。

同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则温袍敞衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

盖余之勤且艰若此。

【丙】元好问列传(节选)好问字裕之,七岁能诗,年十有四,从陵川郝晋卿学,不事举业①。

淹贯②经传百家,六年而业成。

下太行,渡大河,为《箕山》《琴台》等诗。

礼部赵秉文见之,以为近代无此作也,于是名震京师。

…… 晚年尤以著作自任,以金源氏③有天下,典章法度几及汉、唐,国亡史作,己所当任。

时金国实录在顺天张万户家,乃言于张,愿为撰述,既而为乐夔所阻而止。

好问曰:“不可令一代之迹泯④而不传。

”乃构亭于家,著述其上,因名.曰《野史》。

凡金源君臣遗言往行,采遮所闻,有所得辄以寸纸细字为记录,至百余万言。

(节选自《金史》,有删减)【注释】①举业:指科举时代专为应试的诗文、学业。

②淹贯:深通广晓。

③金源氏:指金国。

④泯:灭,尽。

1.【甲】文出自儒家经典著作《___________》,【乙】文的作者是_________________2.解释下列加点的词语。

(1)主人日再食.( )(2)因名.曰《野史》 ( )3.用现代汉语翻译【甲】文的画线句。

人不堪其忧,回也不改其乐。

4.根据以上作品内容,完成表格。

5.【甲】文孔子对“不义而富且贵”的态度是_______________(用自己的话回答)【乙】文中面对同舍生。

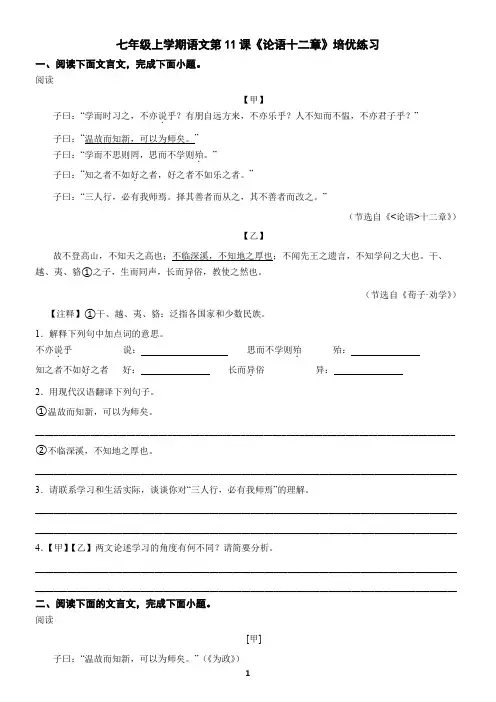

七年级上学期语文第11课《论语十二章》培优练习一、阅读下面文言文,完成下面小题。

阅读【甲】子曰:“学而时习之,不亦说.乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆.。

”子曰:“知之者不如好.之者,好之者不如乐之者。

”子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”(节选自《<论语>十二章》)【乙】故不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也;不闻先王之遗言,不知学问之大也。

干、越、夷、貉①之子,生而同声,长而异.俗,教使之然也。

(节选自《荀子·劝学》)【注释】①干、越、夷、貉:泛指各国家和少数民族。

1.解释下列句中加点词的意思。

不亦说.乎说:思而不学则殆.殆:知之者不如好.之者好:长而异.俗异:2.用现代汉语翻译下列句子。

①温故而知新,可以为师矣。

____________________________________________________________________________________________②不临深溪,不知地之厚也。

____________________________________________________________________________________________ 3.请联系学习和生活实际,谈谈你对“三人行,必有我师焉”的理解。

____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ 4.【甲】【乙】两文论述学习的角度有何不同?请简要分析。

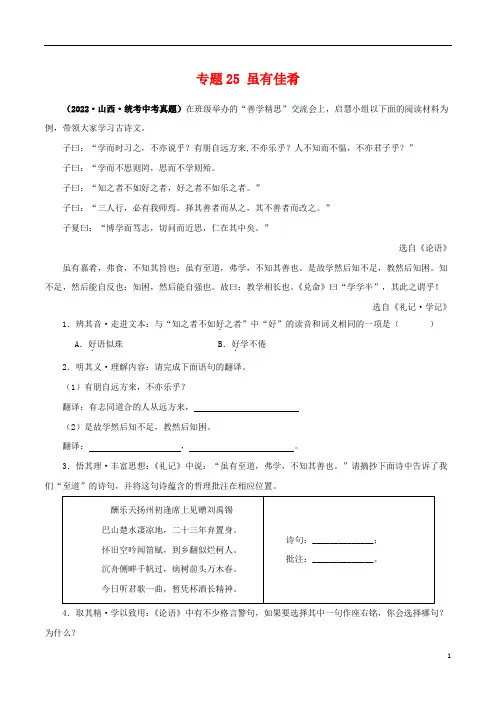

专题25 虽有佳肴(2022·山西·统考中考真题)在班级举办的“善学精思”交流会上,启慧小组以下面的阅读材料为例,带领大家学习古诗文。

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”选自《论语》虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!选自《礼记·学记》1.辨其音·走进文本:与“知之者不如好.之者”中“好”的读音和词义相同的一项是()A.好.语似珠B.好.学不倦2.明其义·理解内容:请完成下面语句的翻译。

(1)有朋自远方来,不亦乐乎?翻译:有志同道合的人从远方来,(2)是故学然后知不足,教然后知困。

翻译:,。

3.悟其理·丰富思想:《礼记》中说:“虽有至道,弗学,不知其善也。

”请摘抄下面诗中告诉了我们“至道”的诗句,并将这句诗蕴含的哲理批注在相应位置。

4.取其精·学以致用:《论语》中有不少格言警句,如果要选择其中一句作座右铭,你会选择哪句?为什么?温馨提示:①座右铭泛指激励、警醒自己的格言;②可以选自以上材料,也可以是《论语》中的其他语句。

【答案】1.B 2.不也很快乐吗?所以学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有不懂的地方。

3.诗句:沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

批注:这句诗蕴含的哲理是天地万物新陈代谢,生生不息,要用乐观的精神看待社会人生。

4.示例一:座右铭:学而不思则罔,思而不学则殆。

理由:我以此句为座右铭是为了警醒自己学习时要边读书边思考。

只是读书却不认真思考,就会迷惑,只空想却不读书,就会疑惑,只有将“学”和“思”结合起来,才能学得扎实深刻。

《论语》阅读附答案(集合6篇)《论语》阅读附答案(1)子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?,不亦君子乎?”曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。

”子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

”子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,。

”曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。

仁以为己任,不亦重乎?死而后己,不亦远乎?”子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。

”子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。

”【小题1】解释下列划线词语在句中的意思。

(1)人不知而不愠愠____________________ 。

(2)与朋友交而不信乎信 ____________________。

(3)学而不思则罔罔 ____________________。

(4)然后知松柏之后凋也凋____________________。

【小题2】翻译句子。

温故而知新,可以为师矣。

___________________________________________________。

【小题3】将文中划横线的部分填写完整。

(写在原文上)【小题4】选文中的有些词句现在已成为成语保留了下来,请写出两个。

_____________________ _______________________【小题5】“己所不欲,勿施于人”是最早由儒家提倡的待人处世之道,对此,曾经有过不同的看法。

联系自己的生活体验,谈一谈你对这句话的看法。

答案【小题1】(1)生气、发怒。

(2)真诚、诚实。

(3)迷惑。

(4)凋谢【小题2】温习学过的知识,可以得到新的理解与体会,可以凭借这点做别人的老师了。

【小题3】人不知而不愠其不善者而改之【小题4】温故知新见贤思齐【小题5】略解析【小题1】试题分析:(1)“愠”,动词,生气、发怒。

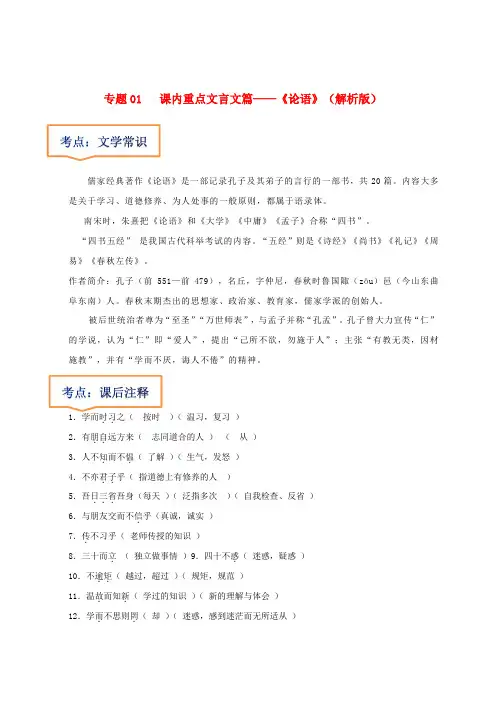

1.学而时习..之(按时)(温习,复习)2.有朋自..远方来(志同道合的人)(从)3.人不知.而不愠.(了解)(生气,发怒)4.不亦君子..乎(指道德上有修养的人)5.吾日三省...吾身(每天)(泛指多次)(自我检查、反省)6.与朋友交而不信.乎(真诚,诚实)7.传.不习乎(老师传授的知识)8.三十而立.(独立做事情)9.四十不惑.(迷惑,疑惑)10.不逾矩..(越过,超过)(规矩,规范)11.温故.而知新.(学过的知识)(新的理解与体会)12.学而.不思则罔.(却)(迷惑,感到迷茫而无所适从)13.思而不学则殆.(疑惑)14.可以为...师矣(可以)(凭借)(做)15.人不堪.其忧(能忍受)16..知之者.不如好.之者(……的人)17.好之者不如乐.之者(以……为乐趣)18.饭疏食...饮水.(吃饭)(粗粮)(冷水)19.曲肱..而枕之(弯曲胳膊)20.不义..而富.且贵.(不正当的手段)(富有)(尊贵)21.于.我如.浮云(对于)(好像,如同)22.三人..行必有我师焉.(几个人)(在其中,在里面)23.择.其善者而从.之(选择)(跟从,学习)24.子在川.上曰(河,河流)25.逝.者如斯.夫(流逝)(这,指河水)26.不舍.昼夜(舍弃,放弃)27.三军..可夺帅也(军队的统称)28.匹夫..不可夺志.也(普通人,男子汉)(志气,志向)29.博学而笃.志(忠实,坚守)30.切问..(恳切地提问)(多考虑当前的事)..而近思1.学而不思则罔,思而不学则殆。

(只是)读书而不思考就会感到迷茫而无所适从,(只是)空想却不读书就会疑惑不解。

2.吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑。

我十五岁就有志于做学问,三十岁能独立做事情,四十岁能通达事理,不为外物所迷惑。

3.人不堪其忧,回也不改其乐。

别人都忍受不了那穷困的忧愁,颜回却依然自得其乐。

4.博学而笃志,切问而近思。

广泛地学习而且能坚守自己的志向,恳切地提问并且能多考虑当前的事情。

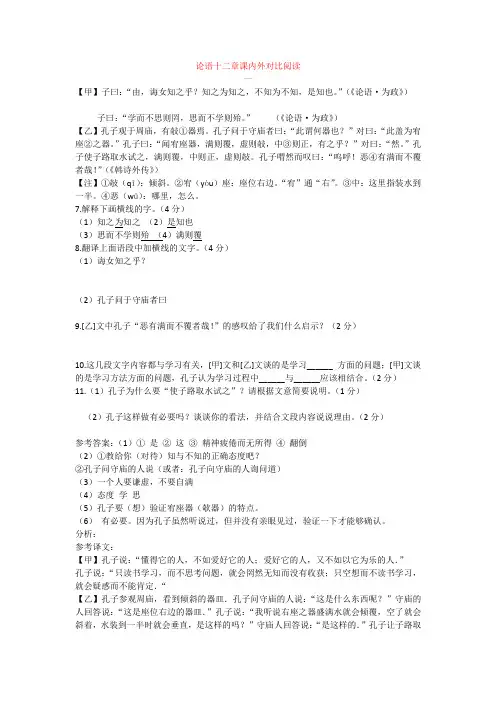

论语十二章课内外对比阅读一【甲】子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。

”(《论语·为政》)子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”(《论语·为政》)【乙】孔子观于周庙,有敧①器焉。

孔子问于守庙者曰:“此谓何器也?”对曰:“此盖为宥座②之器。

”孔子曰:“闻宥座器,满则覆,虚则敧,中③则正,有之乎?”对曰:“然。

”孔子使子路取水试之,满则覆,中则正,虚则敧。

孔子喟然而叹曰:“呜呼!恶④有满而不覆者哉!”(《韩诗外传》)【注】①敧(qī):倾斜。

②宥(yòu)座:座位右边。

“宥”通“右”。

③中:这里指装水到一半。

④恶(wū):哪里,怎么。

7.解释下画横线的字。

(4分)(1)知之为知之(2)是知也(3)思而不学则殆(4)满则覆8.翻译上面语段中加横线的文字。

(4分)(1)诲女知之乎?(2)孔子问于守庙者曰9.[乙]文中孔子“恶有满而不覆者哉!”的感叹给了我们什么启示?(2分)10.这几段文字内容都与学习有关,[甲]文和[乙]文谈的是学习______ 方面的问题;[甲]文谈的是学习方法方面的问题,孔子认为学习过程中______与______应该相结合。

(2分)11.(1)孔子为什么要“使子路取水试之”?请根据文意简要说明。

(1分)(2)孔子这样做有必要吗?谈谈你的看法,并结合文段内容说说理由。

(2分)参考答案:(1)①是②这③精神疲倦而无所得④翻倒(2)①教给你(对待)知与不知的正确态度吧?②孔子问守庙的人说(或者:孔子向守庙的人询问道)(3)一个人要谦虚,不要自满(4)态度学思(5)孔子要(想)验证宥座器(欹器)的特点。

(6)有必要。

因为孔子虽然听说过,但并没有亲眼见过,验证一下才能够确认。

分析:参考译文:【甲】孔子说:“懂得它的人,不如爱好它的人;爱好它的人,又不如以它为乐的人.”孔子说:“只读书学习,而不思考问题,就会罔然无知而没有收获;只空想而不读书学习,就会疑惑而不能肯定.“【乙】孔子参观周庙,看到倾斜的器皿.孔子问守庙的人说:“这是什么东西呢?”守庙的人回答说:“这是座位右边的器皿.”孔子说:“我听说右座之器盛满水就会倾覆,空了就会斜着,水装到一半时就会垂直,是这样的吗?”守庙人回答说:“是这样的.”孔子让子路取水来试,果然水满便倾覆,装到一半时就垂直而立,空了就会斜着.孔子长叹道:“哎呀,哪里会有满而不倾覆的呢!”二【甲】子曰:“学而时习之,不亦说乎?……”子曰:“温故而知新,可以为师矣”子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

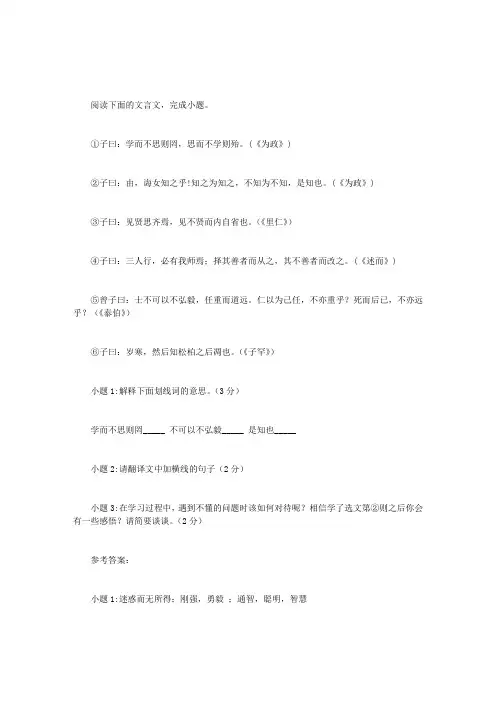

阅读下面的文言文,完成小题。

①子曰:学而不思则罔,思而不学则殆。

(《为政》)②子曰:由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。

(《为政》)③子曰:见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

(《里仁》)④子曰:三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。

(《述而》)⑤曾子曰:士不可以不弘毅,任重而道远。

仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?(《泰伯》)⑥子曰:岁寒,然后知松柏之后凋也。

(《子罕》)小题1:解释下面划线词的意思。

(3分)学而不思则罔_____ 不可以不弘毅_____ 是知也_____小题2:请翻译文中加横线的句子(2分)小题3:在学习过程中,遇到不懂的问题时该如何对待呢?相信学了选文第②则之后你会有一些感悟?请简要谈谈。

(2分)参考答案:小题1:迷惑而无所得;刚强,勇毅;通智,聪明,智慧(一字1分,知只解释意思或只指出通假字得0.5分。

)小题2:几个人一起走路,其中必定有我的老师。

小题3:感悟应扣住学习要谦虚好学,实事求是来谈。

(总分2分,大致意思相同即可给分。

)小题1:试题分析:理解文言词语意思的时候,除了要根据具体的语境,还要注意一些字的特殊用法。

罔→迷惑而无所得;弘毅→刚强,勇毅;知→通智,聪明,智慧,不能理解为知道或知识小题2:试题分析:翻译句子要求意思正确、句意完整、语句通顺。

注意对句子中关键词的理解和重点句式的调整。

能通过增补、替换、调整等手段来准确理解句子的意思。

本题翻译时,要注意重点词语:三→是个概数,不能理解为三个,应理解为几个;师→老师,这里指值得取法、学习的人;焉→这里相当于于之,在里面的意思。

小题3:试题分析:选文第②则讲的是学习的态度,说明探求学问或了解事物,应采取极其诚实的态度,懂得就是懂得,不懂就是不懂,切切不可不懂装懂。

我们在学习过程中,遇到不懂的问题时要实事求是,切不可不懂装懂。

【高中古诗词阅读】《论语八则》阅读答案及原文翻译【高中古诗词阅读】《<论语>八则》阅读答案及原文翻译《论语》八篇子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”孔子说:“如果你复习旧知识,了解新知识,你就可以成为一名教师。

”子曰:“学而不思则罔;思而不学则殆。

”孔子说:“从,教女人知道?知道就是知道,不知道就是知道。

”子贡问曰:“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。

”孔子说:“静默学习不关我的事,学习永不厌倦,教学永不厌倦!”子曰:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之?孔子说:“不要生气,不要多愁善感。

如果你不把一个角和三个角对立起来,这种事就不会再发生了。

”【试题】1.解释课文中下列附加词语的含义。

(1)思而不学则殆殆:()(2)永远不要厌倦学习:()(3)不愤不启不愤不启:()2.在下列小组中添加一些单词。

具有相同含义的组是()a.人不知而不愠择其善者而从之b、我可以当老师。

我能打一场战争c.必有我师焉不可亵玩焉d、有远方的朋友,从七百里的三峡来3.下面句子省略成分与其他三项不同的是()a、你可以通过复习旧知识和学习新知识来成为一名教师。

B.有时早上是白帝,晚上是江陵c.林尽水源,便得一山d.悬泉瀑布,飞漱其间4.将“敏感且渴望学习,不羞于提问”这句话翻译成白话。

5.用原文填空。

(1)为了培养学生积极的学习精神,教师应该抓住适当的机会进行启发,正如文章所说:“,。

”(2)从课文中选择一个能表明你学习态度的句子,写在下面:。

6.相关内容链接。

(1)给下面的句子加标点。

子曰德之不修学之不讲闻义不能从不善不能改是吾忧也(2) ③ 在中国古代,有一句谚语说“一半的论语统治着世界”。

今天我们阅读它也将受益匪浅。

请在《论语》中再写一篇你熟悉的文章(与试卷上的不一样),并简要谈谈你对它的理解。

【参考答案】1.精神疲惫,毫无成果,心满意足,心想理解却无法理解。

《孔孟论学》阅读答案及原文翻译《孔孟论学》阅读理解卷子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”子贡问曰:“孔文子何以为之文也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。

”子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也!譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。

”孟子曰:“无或乎王之不智也。

虽有天下易生之物也,一日暴之,十日寒之,未有能生者也。

吾见亦罕矣,吾退而寒之者至矣,吾如有萌焉何哉?今夫弈之为数,小数也;不专心致志,则不得也。

弈秋,通国之善弈者也。

使弈秋诲二人弈:其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之,虽与之俱学,弗若之矣。

为是其智弗若与?曰:非然也。

”孟子曰:“尽信《书》,则不如无《书》。

吾于《武成》,取二三策而已矣。

仁人无敌于天下,以至仁伐至不仁,而何其血之流杵也。

”1、孔子,是(时期),著名的家、家、家,学派的创始人,他的思想及学说对后世产生了深远的影响。

《》,是一部记录孔子和他学生言行的书。

2、《孟子》,经典之一,主要记载了孟子游说诸侯各国的言行和当时各学派辩论的情况。

孟子,时著名的家、家、家,有“”之称。

3、选文第一则,是孔子自述他进德修业的过程和认识能力提高的阶段,一定程度上反映了人生经验不断积累的规律,告诉我们学习能使人。

4、选文第二则,强调了。

5、选文第三则,孔子借孔文子的谥号阐发了“文”的含义,表明。

6、选文第四则,以“”和“”两个比喻,意在劝人。

7、选编《孟子》中的第一则,告诉人们一个有关学习的道理:学习不能(运用文中出现的成语),必须;不能三心二意,必须集中精力,(运用文中出现的成语)。

8、选编《孟子》中的第二则,孟子的“”的著名论断告诉我们,读书要有精神。

答案:1、孔子,是春秋末期(时期),著名的思想家、政治家、家,儒家学派的创始人,他的思想及学说对后世产生了深远的影响。

七年级语文上册《论语》文言文阅读一、(2022秋·河北保定·七年级统考期中)阅读下面文言文,完成下面小题。

【甲】子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” (《学而》)子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”(《为政》)子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”(《为政》)子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”(《雍也》)子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”(《述而》)【乙】司马温公①幼时,患记问不若人。

群居讲习,众兄弟既成诵,游息②矣;独下帷③绝编④,迨⑤能倍诵⑥乃止。

用力多者收功远,其所精诵,乃终身不忘也。

温公尝言:“书不可不成诵,或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义,所得多矣。

”(节选自《三朝名臣言行录》)【注释】①司马温公:即司马光,北宋政治家、史学家,司马光死后被封为“温国公”。

②游息:玩耍休息。

③下帷:指汉代董仲舒放下帷帐讲学,三年不看窗外事。

这里指专心读书。

④绝编:孔子读《周易》,“韦编三绝”,多次翻阅,编木简的牛皮绳子被多次折断。

这里指读书勤奋。

⑤迨:到,等到。

⑥倍诵:“倍”同“背”,背诵。

18.解释下列句中加着重号的词。

(1)学而时习.之(2)好之者不如乐.之者(3)迨能倍诵乃止.(4)患记问不若.人19.请将下列句子翻译成现代汉语。

(1)学而不思则罔,思而不学则殆。

(2)用力多者收功远。

20.语段【甲】中孔子给我们讲了哪些学习方法?语段【乙】中司马光有什么学习方法值得我们借鉴?21.读了语段【乙】,谈谈你所受到的启发。

(不少于两条)【答案】18.温习、复习。

以……为快乐。

停止比得上。

19.(1)只是读书却不认真思考,就会迷惑;只空想却不读书,就会疑惑。

(2)(因为)读书时下的功夫多,收获就长远。

20.示例:【甲】要按时温习;学思结合。

《李生论善学》阅读答案《李生论善学》阅读答案无论是在学习还是在工作中,我们都离不开阅读答案,阅读答案是我们在解答阅读题时的参考。

还在为找阅读答案而苦恼吗?下面是我为大家收集的《李生论善学》阅读答案,期望能够帮忙到大家。

《李生论善学》阅读答案1李生论善学者王生好学而不得法。

其友李生问曰:“或谓君不善学,信乎?”王生不说,曰:“凡师这所言,吾悉能志之,是不亦善学乎?”李生说之曰:“孔子云‘学而不思则罔’,盖学贵善思,君但志之而不思之,终必无所成,何心谓之善学也?”王生益愠,不应而还走。

居五日,李生故寻王生,告之曰:“夫善学者不耻下问,择善者所应有邪?学者之大忌,莫逾自厌,盍①改之乎?不然,迨②年事蹉跎③,虽欲改励,恐不及矣!”王生惊觉,射曰:“余不敏,今日始知君言之善。

请铭之坐右,以昭炯戒。

”【解释】①盍:通“何”,为何,为什么。

②迨:贻误,耽搁。

③蹉跎:虚度光阴。

9. 解释下列加点词语在句中的意思。

(2分)①或谓君不善学()②王生惊觉()10. 选出对文中句子翻译最精确的一项()。

(3分)A.盖学贵善思,君但志之而不思之:也许学习贵在擅长思索,你却只有志向但不去思索B.王生益愠,不应而还走:王生(虽然)更加恼恨,(但)不应当立刻就走啊。

C.学者之大忌,莫逾自厌,盍改之乎:学习的最大忌讳,没有超过自己感到满意的,你为什么不改正呢D. 虽欲改励,恐不及矣:虽然想改过自勉,但唯恐也赶不上了。

11. 王生的态度刚开头是怎样的?后来为何有这样的转变?(4分)答案解析:9.有人觉醒,醒悟10.C11.答:王生刚开头是发怒不接受别人的劝说,但后来李生恳切的态度和中肯的劝告让他看到自己的不足,才心悦诚服的接受劝导。

《李生论善学》阅读答案2类文阅读。

【甲】子曰:“学而时习之,不亦说乎?”子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。

”子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!”子曰:“三人行,必有我师焉。

初中语文七年级上册文言文 《论语十二则》中考试题及答案试题1: 《论语十二则》1.子曰:“学而时习之,不亦说.乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”《学而》2.曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”《学而》3.子日:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”《为政》4.子日:“温故而知新,可以为师矣。

”《为政》5.子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”《为政》6.子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”《雍也》7.子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐.之者。

”《雍也》8.子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”《述而》9.子曰:“三人行,必有/我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”《述而》10.子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”《子罕》11.子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”《子罕》12.子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”《子张》8.下列加点词语解释不正确的一项是( )A.饭疏食饮水 水:热水B.传不习乎 传:老师传授的知识C.不亦说乎 说:通“悦”,高兴D.人不堪其忧 堪:能忍受9.下列加点词语用法意义相同的一项是( )A.知之.者不如好之者 辍耕之.垄上B.学而不思则.罔 则.有去国怀乡C.其.不善者而改之 其.真不知马也D.于.我如浮云 皆朝于.齐10.下列说法错误的一项是( )A.《论语》《孟子》《大学》《中庸》合称“四书”,都是儒家经典著作。

B.孔子、孟子是儒家代表人物,庄子是道家代表人物,墨子是墨家创始人。

C.“六十而耳顺”一句中“耳顺”可理解为听得进不同意见。

D.有很多成语源自《论语》。

如温故而知新、任重而道远、舍生取义等。

11.翻译成现代汉语。

1)人不知而不愠。

(2分)2)吾日三省吾身。

05 《<论语>十二章》对比阅读阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”子曰:“三人行,必有我师焉.。

择其善者..而从之,其不善者而改之。

”(节选自《论语)十二章》)【乙】回①年二十九,发尽白,蚤②死。

孔子哭之恸③,曰:“自吾有回,门人益.亲。

”鲁哀公问:“弟于熟为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学不迁怒不贰过不幸短俞死矣令也则亡。

”(选自《史记·仲尼弟子列传》)【注释】①回;颜回,又称颜渊。

②蚤;同“早”。

③恸(tòng),哀痛之至。

1.解释下列句中加点的词。

(1)可以.为师矣( )(2)必有我师焉.( )(3)门人益.亲( )2.下列加点字意思和用法相同的一项是()A.左将军王凝之.妻也孔子哭之.恸B.温故而.知新学而.不思则罔C.有颜回者好.学乐之者不如好.之者D.吾十有.五而志于学自吾有.回3.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)学而不思则罔,思而不学则殆。

(2)弟子孰为好学?4.给画波浪线的句子断句(断三处)有颜回者好学不迁怒不贰过不幸短命死矣今也则亡。

5.【甲】文中,点明求学应该谦虚的句子是:,【乙】文中,颜回好学具体表现在“”。

(用原文语句填空)6.【甲】【乙】两段文字,孔子分别赞扬了颜回怎样的品质?【答案】1.以:凭,凭借焉:于此,意思是在其中益:更,更加2.C 3.①只是学习却不思考,就会感到迷茫而无所适从,只是空想不学习,就会心中疑惑。

②你的弟子中最好学的是谁呢?4.有颜回者好学/不迁怒/不贰过/不幸短命死矣/今也则亡。

5.三人行,必有我师焉不迁怒不贰过6.示例:甲文:安贫乐道。

(同义词都给分比如不怕贫穷)乙文:勤奋好学。

(答出勤奋好学,自律自省都)【解析】1.本题考查重点文言词语在文中的含义。

人教版七年级语文上册第三单元阅读《论语》十二章复习试题二(含答案)二、对比阅读阅读下文,回答问题。

论语(甲)子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也。

”(《雍也》)子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”(《子罕》)(乙)子贡问政。

子曰:“足食,足兵。

民信之矣。

”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。

”子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。

自古皆有死,民无信不立。

”(《颜渊》)子贡问曰:“有一言①可终身②行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。

”(《卫灵公》)子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

”(《子罕》)注:①言:字②行:奉行8.解释句中加点的词。

(1)不亦说.乎(2)人不堪.其忧(3)于斯.二者何先(4)知者不惑.9.用现代汉语翻译下列句子。

(1)三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

(2)自古皆有死,民无信不立。

10.阅读甲乙两部分,说说你分别学到了什么相处之道?【答案】8.(1)通“悦”,愉快(2)能忍受(3)这(4)迷惑,疑惑9.(1)一国军队,可以改变其主帅,一个人的志向却是不能改变的。

(2)自古以来谁也免不了一死,但一个国家不能得到老百姓的信任就要垮掉。

10.甲文提出“人不知而不愠”,乙文提出“己所不欲,勿施于人”。

我学到的相处之道:宽容。

【解析】【分析】8.考查文言实词。

先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。

解释时要注意辨析词义和用法的变化,根据语境判断字词义。

此题注意古今异义词,堪:能忍受。

通假字词,说:通“悦”,愉快。

9.本题考查对文言句子的理解和翻译能力。

翻译文言句子,首先要理解整篇文章的文意,弄清句子前后的语境,做到句不离篇。

其次要注意句中的关键字词,要翻译准确,不可遗漏。

文言文阅读。

①子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”

②子贡问曰:“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。

”

③子曰:“默而识之,____________,____________,何有于我哉?”

1、简介孔子(不超过35字)

_____________________________________________

2、将文中空缺的语句填写在下面横线上。

_____________________________________________

3、解释下列句子中字的含义。

子:_____________________

罔:_____________________

殆:_____________________

哉:_____________________

4、把下列句子翻译成现代汉语。

(1)孔文子何以谓之‘文’也?

_____________________________________________

(2)敏而好学,不耻下问。

_____________________________________________

5、上述第一则语句给你什么启示?

_____________________________________________

参考答案:

1、孔子,原名孔丘,字仲尼。

春秋时期鲁国人。

孔子是我国古代伟大的思想家和教育家,理论政治家,儒家学派创始人,世界最著名的文化名人之一。

2、学而不厌诲人不倦

3、先生迷惑不解危险“呢”表反问

4、(1)孔文先生凭什么被称作“文”呢?

(2)聪明而且爱好学习,不把向不如自己的人请教看作耻辱的事。

(意对即可)

5、“略”。