生活中的水浙教版

- 格式:pptx

- 大小:2.02 MB

- 文档页数:7

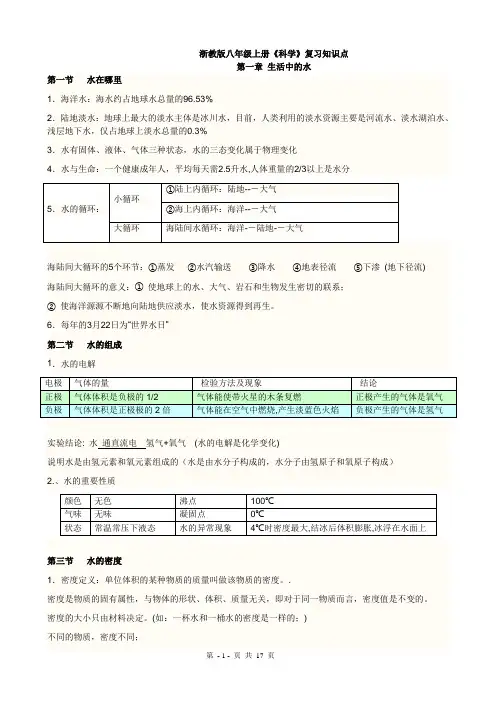

浙教版八年级上册《科学》复习知识点第一章生活中的水第一节水在哪里1.海洋水:海水约占地球水总量的96.53%2.陆地淡水:地球上最大的淡水主体是冰川水,目前,人类利用的淡水资源主要是河流水、淡水湖泊水、浅层地下水,仅占地球上淡水总量的0.3%3.水有固体、液体、气体三种状态,水的三态变化属于物理变化4.水与生命:一个健康成年人,平均每天需2.5升水,人体重量的2/3以上是水分5.水的循环:小循环①陆上内循环:陆地---大气②海上内循环:海洋---大气大循环海陆间水循环:海洋--陆地--大气海陆间大循环的5个环节:①蒸发②水汽输送③降水④地表径流⑤下渗(地下径流)海陆间大循环的意义:①使地球上的水、大气、岩石和生物发生密切的联系;②使海洋源源不断地向陆地供应淡水,使水资源得到再生。

6.每年的3月22日为“世界水日”第二节水的组成1.水的电解电极气体的量检验方法及现象结论正极气体体积是负极的1/2 气体能使带火星的木条复燃正极产生的气体是氧气负极气体体积是正极极的2倍气体能在空气中燃烧,产生淡蓝色火焰负极产生的气体是氢气实验结论: 水通直流电氢气+氧气(水的电解是化学变化)说明水是由氢元素和氧元素组成的(水是由水分子构成的,水分子由氢原子和氧原子构成)2.、水的重要性质颜色无色沸点100℃气味无味凝固点0℃状态常温常压下液态水的异常现象4℃时密度最大,结冰后体积膨胀,冰浮在水面上第三节水的密度1.密度定义:单位体积的某种物质的质量叫做该物质的密度。

.密度是物质的固有属性,与物体的形状、体积、质量无关,即对于同一物质而言,密度值是不变的。

密度的大小只由材料决定。

(如:一杯水和一桶水的密度是一样的;)不同的物质,密度不同;2.密度的公式:ρ = m / v(公式变形:m=ρv v=m / ρ)ρ表示密度,m表示质量(单位:千克或克),v 表示体积(单位:m³或cm³)水银的密度为13.6×10³千克/m³,它所表示的意义是1m³的水银的质量是13.6×10³千克。

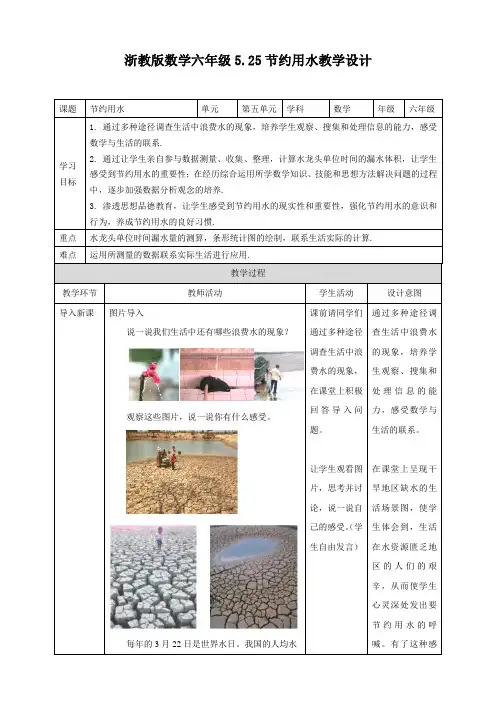

浙教版数学六年级5.25节约用水教学设计课题节约用水单元第五单元学科数学年级六年级学习目标1.通过多种途径调查生活中浪费水的现象,培养学生观察、搜集和处理信息的能力,感受数学与生活的联系.2.通过让学生亲自参与数据测量、收集、整理,计算水龙头单位时间的漏水体积,让学生感受到节约用水的重要性;在经历综合运用所学数学知识、技能和思想方法解决问题的过程中,逐步加强数据分析观念的培养.3.渗透思想品德教育,让学生感受到节约用水的现实性和重要性,强化节约用水的意识和行为,养成节约用水的良好习惯.重点水龙头单位时间漏水量的测算,条形统计图的绘制,联系生活实际的计算.难点运用所测量的数据联系实际生活进行应用.教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图导入新课图片导入说一说我们生活中还有哪些浪费水的现象?观察这些图片,说一说你有什么感受。

每年的3月22日是世界水日。

我国的人均水课前请同学们通过多种途径调查生活中浪费水的现象,在课堂上积极回答导入问题。

让学生观看图片,思考并讨论,说一说自己的感受。

(学生自由发言)通过多种途径调查生活中浪费水的现象,培养学生观察、搜集和处理信息的能力,感受数学与生活的联系。

在课堂上呈现干旱地区缺水的生活场景图,使学生体会到,生活在水资源匮乏地区的人们的艰辛,从而使学生心灵深处发出要节约用水的呼喊。

有了这种感资源量只有2300立方米,仅为世界平均水平的1/4,排在世界第121位,是世界上13个贫水国家之一。

在我国的600多个城市中,有400多个城市缺水,期中有110个城市严重缺水。

导入新课:节约用水。

情积淀,下面的数学活动也就有了鲜活的生命力。

讲授新课组织活动,交流体验。

一、确定研究课题生活中还有哪些浪费水的现象?一个没有拧紧的水龙头,一昼夜浪费多少水?出示图片(如下)二、引导学生确定研究方案,开始分组实验。

三、要求小组完成实验后,制作实验记录表,互相交流实验结果。

实验结果表我们把同学们的统计表制成了折线统计表,你从中获得了哪些信息?总结出:漏水量随着时间的增加而增加。

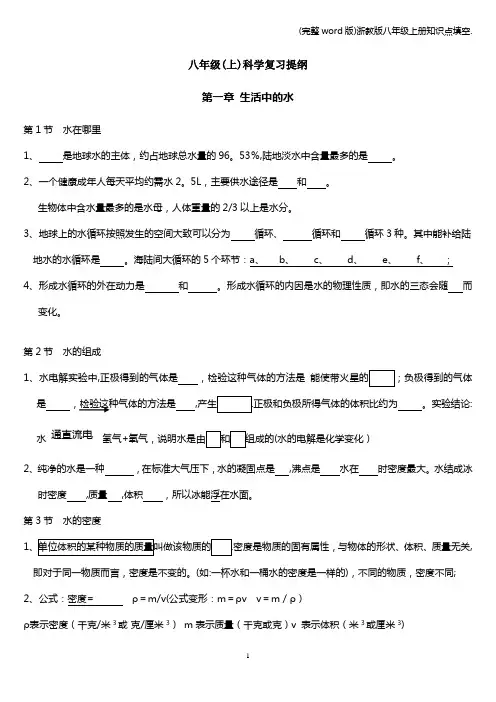

八年级(上)科学复习提纲第一章生活中的水第1节水在哪里1、是地球水的主体,约占地球总水量的96。

53%,陆地淡水中含量最多的是。

2、一个健康成年人每天平均约需水2。

5L,主要供水途径是和。

生物体中含水量最多的是水母,人体重量的2/3以上是水分。

3、地球上的水循环按照发生的空间大致可以分为循环、循环和循环3种。

其中能补给陆地水的水循环是。

海陆间大循环的5个环节:a、b、c、d、e、f、;4、形成水循环的外在动力是和。

形成水循环的内因是水的物理性质,即水的三态会随而变化。

第2节水的组成1、水电解实验中,正极得到的气体是,检验这种气体的方法是是,检验这种气体的方法是,正极和负极所得气体的体积比约为。

实验结论:水通直流电氢气+(水的电解是化学变化)2、纯净的水是一种,在标准大气压下,水的凝固点是,沸点是水在时密度最大。

水结成冰时密度,质量,体积,所以冰能浮在水面。

第3节水的密度1密度是物质的固有属性,与物体的形状、体积、质量无关,即对于同一物质而言,密度是不变的。

(如:一杯水和一桶水的密度是一样的),不同的物质,密度不同; 2、公式:密度= ρ=m/v(公式变形:m=ρv v=m / ρ)ρ表示密度(千克/米3或克/厘米3)m表示质量(千克或克)v 表示体积(米3或厘米3)3、一般情况下水的密度为千克/米3,合克/厘米3,它的意义是。

水、海水、酒精之间的密度大小关系为。

第4节水的压强1、垂直作用在物体上的力叫压力,压力是由物体之间相互挤压而产生的。

压力作用在受力上,压垂直。

物体水平放置时,压力大小等于 .2、在科学上用压强来表示压力产生的效果;即在受到的压力大小。

3、公式:压强= P= ,(公式变形:F= S= )P表示压强(帕pa),F表示压力(牛N),S表示受力面积(米2 m2)练习1:一个质量为50千克的人,每只脚与地面的接触面积为200厘米2。

则当他站立在地面上时对地面的压力为,对地面的压强为;当他走路时对地面的压力为,对地面的压强为 .练习2:用100N的力把重力为40N的物体压在竖直的墙壁上,物体与墙壁的接触面积为200cm2,则物体对墙壁的压强多大?4、2帕= 牛/米2,2帕的意义是。

浙教版《人自然社会》四上教案和课件一、教学内容本节课我们将学习浙教版《人自然社会》四年级上册的第三章“生活中的科学”,具体内容为第1节“我们周围的物质”和第2节“物质的变化”。

通过这两节内容,学生将认识日常生活中常见的物质,了解物质的性质和变化过程。

二、教学目标1. 让学生掌握生活中常见物质的名称、性质和用途。

2. 培养学生观察、描述物质变化的能力。

3. 激发学生对科学探究的兴趣,提高学生的环保意识。

三、教学难点与重点难点:物质性质的理解,物质变化过程的描述。

重点:生活中常见物质的识别,物质性质与用途的联系。

四、教具与学具准备教具:PPT课件、实物展示(如盐、糖、醋等)。

学具:实验器材(如烧杯、试管、酒精灯等)、记录本、铅笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示生活中常见的物质,引发学生对物质的好奇心,进而导入新课。

2. 新课讲解:(1)第1节“我们周围的物质”:介绍生活中常见的物质,如盐、糖、醋等,引导学生了解它们的性质和用途。

(2)第2节“物质的变化”:讲解物质的变化过程,如溶解、融化、燃烧等,让学生观察并描述这些变化。

3. 实践活动:分组进行实验,观察物质的变化过程,记录实验结果。

4. 例题讲解:结合教材例题,讲解物质的性质、变化等知识点。

5. 随堂练习:设计有关物质性质、变化的练习题,巩固所学知识。

六、板书设计1. 第1节“我们周围的物质”:(1)物质名称:盐、糖、醋等。

(2)物质性质:溶解性、味道、颜色等。

(3)物质用途:调味、制药、清洁等。

2. 第2节“物质的变化”:(1)物质变化:溶解、融化、燃烧等。

(2)变化过程描述:观察、记录、分析。

七、作业设计1. 作业题目:(1)列举生活中的三种物质,描述它们的性质和用途。

(2)观察并描述一个物质变化的过程。

2. 答案:(1)物质1:水。

性质:无色、无味、无臭,液体。

用途:饮用、洗涤、农业灌溉等。

(2)物质变化过程:冰融化成水。

描述:冰块逐渐变小,完全消失,变成水。

第三册第一章生活中的水第一节水在哪里1.地球上的水主要以态形式存在,也有少量的水以态和态形式存在。

2. 地球陆地上淡水的主体是( )A.河流水B.浅层地下水C.湖泊水D.冰川水参考答案:D3. 在水循环的不同类型中,对人类影响最大的是( )A.海上内循环B.海陆间循环C.内陆循环D.陆上内循环参考答案:B4. 目前,人类活动对水循环各环节中能够施加一定影响的是( )A.水汽输送B.地表径流C.地下径流D.蒸发参考答案:B5、你能用学过的知识来证明我们周围的空气中也有水吗?参考答案:如从冰箱里取出的饮料罐,过一会儿外壁有水珠。

第2节水的组成1.向水中(已加入少量的_______)通入直流电后,在正极产生_______,负极产生_______,两种气体的质量比为_______,体积比为_______。

参考答案:浓硫酸或氢氧化钠氧气氢气8∶1 1:22.通常情况下,纯净的水是_______颜色、_______气味、没有_______的透明的_______体。

在压强为101kPa时,它的沸点_______℃,凝固点_______℃。

参考答案:没有没有味道液100 03.水不属于()。

A.纯净物B.化合物C.氧化物D.单质参考答案:D4.电解水生成了氢气和氧气.说明了()。

A.水是氢气和氧气组成的B.水是由氢气分子和氧气分子构成的混合物C.水是由氢元素和氧元素组成的D.任何物质在通电时都能够分解参考答案:C5.电解水的实验中,要向水中加入少量的浓硫酸,目的是()。

A.增强水的导电性B.浓硫酸能使水分解成氢气和氧气C.使电解水生成的氢气和氧气更加纯净D.使生成的氢气和氧气之间不发生反应参考答案:A水的密度1. ___________某种物质的____________叫做这种物质的密度。

答案:单位体积质量2.密度的单位是。

常用单位还有。

1千克/米3= 克/厘米2。

答案:千克/米3克/厘米30.0013.水的密度是。

浙教版科学六年级上册全册教案一、教学内容1. 第一章生活中的科学1.1 植物的生长与变化1.2 动物的生长与变化1.3 水的变化2. 第二章光与影2.1 光的传播2.2 影子的形成2.3 光的反射3. 第三章电磁世界3.1 简单电路3.2 电流的作用3.3 电磁感应4. 第四章环境保护4.1 垃圾的分类与处理4.2 水资源的保护4.3 空气质量的保护二、教学目标1. 知识与技能:掌握植物、动物的生长变化过程及特点;理解光的传播、影子的形成、光的反射原理;学会构建简单电路,了解电流的作用及电磁感应现象;掌握垃圾分类、水资源保护和空气质量保护的方法。

2. 过程与方法:通过观察、实验、调查等方法,培养学生的实践操作能力;鼓励学生主动探索、合作交流,提高解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生关爱大自然、保护环境的好习惯;增强学生的环保意识,提高社会责任感。

三、教学难点与重点1. 教学难点:光的传播、影子的形成、光的反射原理;电流的作用及电磁感应现象;环保知识在实际生活中的应用。

2. 教学重点:植物和动物的生长变化过程及特点;简单电路的构建及电路元件的作用;环保意识的培养。

四、教具与学具准备1. 教具:植物生长过程图、动物生长过程图;光源、透明胶片、镜子、放大镜等;导线、电池、灯泡、开关等;垃圾分类图、环保标志等。

2. 学具:记录本、画笔、剪刀、胶水等;简单电路组件、实验器材等。

五、教学过程1. 引入新课:通过观察身边的植物、动物,引导学生关注生活中的科学;利用光影游戏、环保实践活动,激发学生的学习兴趣。

2. 新课讲解:通过图片、实物、实验等形式,详细讲解植物、动物的生长变化过程及特点;结合实际生活,介绍光的传播、影子的形成、光的反射原理;通过动手实验,让学生掌握简单电路的构建及电路元件的作用;结合环保实例,讲解垃圾分类、水资源保护和空气质量保护的方法。

3. 随堂练习:观察身边的植物、动物,记录其生长变化;利用光影原理制作手影,观察影子的变化;动手搭建简单电路,观察电路元件的作用;分析家庭垃圾,进行分类处理。

八年级科学全套课时练习上册篇一:八年级科学全套课时练习上册-浙教版[全套]第一章生活中的水(23课时)第1课时1.1水在哪里学习目标1.知道地球上主要水体的名称和分布,并能描述水体之间联系的途径。

2.通过对一些自然现象的观察,认识水体运动的基本特点。

3.通过学习,认识水对人类生存和发展的重要性,使学生树立保护水源、节约用水的观念。

课堂学习设计[科学探究]一、地球上水的组成和分布1.地球上的水主要以态形式存在。

2 水是地球水的主体,约占地球总水量的。

它覆盖了地球大约71%的表面。

3. 水尽管只占总水量的,但水体的种类却非常多,与人类的关系也十分密切,为我们提供了几乎全部的生活和生产用水。

4.地球上各种状态的水,在温度等条件的改变下,会发生变化,因此地球上各种水体是相互联系的。

[讨论] 你能用学过的知识来证明我们周围的空气中也有水吗?[答] 可以利用水蒸气遇冷能液化成液态水的知识来回答。

例如,在夏天,当我们从冰箱里拿出一瓶饮料,刚拿出时,瓶子外面是干而冷的,过一会儿,瓶子外壁会有水珠出现,这些水珠就是空气中的水蒸气遇冷液化而成的,从而可以证明空气中存在着水蒸气。

二、水的重要性1.水是生物生存所需的最基本物质之一。

人和所有的动植物都需要水。

如果生物体内缺水到一定程度,生命就会停止。

2.水和生命的关系。

(1)水是地球生命有机体的组成之一。

人体中含水量占人体总重的以上,一般动物含水量占体重的,其中水母占 98%,草本植物中约占 70%~85%。

(2)水参与地球生物体的活动过程,即生物的界条件之一就是要有充足水分。

(3)长期生存在不同水分条件下的生命体,为了适应当地水分供给特点,往往会形成特定的行为特点和生理结构特点。

例如生活在沙漠地区的仙人掌,为了得到并保证充足的水分,茎、叶的形态都发生了变化,能有效防止水分的蒸发,而根却非常发达,可达几十米深。

(4)总之,水对生命活动可以说是至关重要的。

对人来说,水比食物更重要。

初中科学:浙教版初中科学教材分析初中科学:浙教版初中科学教材分析一、引言初中阶段是学生们科学素养形成的重要时期,因此,选择一套优秀的科学教材对于初中教育至关重要。

浙江教育出版社出版的初中科学教材是在这一领域内备受推崇的版本,本文将对这套教材进行深入分析,探究其特点、优势以及不足之处,并提出改进建议。

二、教材优势分析1、知识点丰富:浙教版初中科学教材涵盖了生物学、物理学、化学、地球科学等多学科知识,为学生提供了丰富的科学内容。

2、阅读性强:该教材采用了生动的语言和直观的图表,使得科学知识更易于理解,提高了学生的阅读兴趣。

3、实践性强:教材中设置了大量的实验和活动,有助于学生通过亲身体验理解科学原理,提高实践能力。

4、注重与生活的联系:教材中的案例和实验紧密联系实际生活,展示了科学与生活的密切关系,增强了学生对科学重要性的认识。

三、缺陷分析1、内容过于繁琐:部分知识点表述过于复杂,使得学生在阅读过程中容易产生困惑。

2、难度过大:部分章节涉及的内容过于深奥,超出了初中学生的理解能力,容易使学生产生畏难情绪。

3、部分知识点更新不及时:在与生活联系紧密的科学领域,新知识和技术不断涌现,教材应尽快更新以跟上时代发展。

四、改进方向建议1、简化内容:建议编写者在保证科学知识完整性的前提下,适当减少繁琐的表述,让教材更简洁明了。

2、分层设计:针对不同学习水平的学生,建议编写者将教材内容分为基础和提高两个层次,以满足不同学生的需求。

3、更新知识点:为了与科学技术的发展保持同步,建议编写者定期更新教材中的知识点,以反映最新的科学成果。

4、增加现代科技应用案例:通过引入更多的现代科技应用案例,让学生更加明确科学知识在现实生活中的应用价值。

例如,可以介绍无人机、人工智能等前沿科技,让学生了解科学如何改变人们的生活。

5、加强实践能力培养:在教材中增加更多具有实践性的活动和实验,培养学生的动手能力和科学探究精神。

例如,可以设计一些需要学生动手完成的小制作、小实验等,让学生在实践中感受科学的魅力。

浙教版二年级下册语文《水的脾气》教案教学目标1.了解水的三种存在形态;2.了解水的蒸发、凝结等基本现象;3.了解水在日常生活中的应用。

教学内容1.朗读课文《水的脾气》;2.学生了解水的存在形态;3.学生学习水的蒸发、凝结等基本现象;4.学生认识水在生活中的应用。

教学重点学生学习水的蒸发、凝结等基本现象,认识水在生活中的应用。

教学难点学生了解水的存在形态,能够掌握其复杂的物理变化过程。

教学过程设计第一步:导入(5分钟)1.教师引导学生谈论在日常生活中经常接触到哪些液体,通过讨论促进学生对“水”一词的理解和认识。

2.通过课件或手板展示三种液体(水、油、酒),让学生观察、比较,引导学生了解液体有不同的性状,进一步了解水的特性。

第二步:讲解(15分钟)1.朗读课文《水的脾气》;2.引导学生认识水的三种存在形态(液态、气态、固态);3.讲解蒸发和凝结的基本现象。

第三步:实验(20分钟)1.教师引导学生进行简单的实验,通过观察和操作来了解水的蒸发和凝结现象;2.实验过程中,教师可以通过提问来引导学生发现问题,进一步探究水的变化过程。

第四步:小组讨论(15分钟)1.将学生分成小组,让小组围绕水在日常生活中的应用展开讨论,例如洗涤、植物生长、消防等;2.每个小组选出一名代表,向全班报告讨论出的有关水在生活中的应用的有趣发现。

第五步:总结(5分钟)1.课堂总结,教师可用图示、口示方式,让学生复习所学知识;2.引导学生对所学知识进行总结,并且进行情感评价,让学生了解水的重要性及其在日常生活中的作用。

教学反思本课时通过讲解、实验、小组讨论等多种方式,让学生认识水的三种存在形态和蒸发、凝结等基本现象,进一步了解水的特性。

通过小组讨论和报告,让学生感知水在日常生活中的广泛应用,增加学生的实践性和趣味性。

教学过程中,可以增加一些小游戏或趣味实验,更好地调动学生的积极性和好奇心。

浙教版道德与法治三年级上册4.1《生活中的你我他》说课稿一. 教材分析《生活中的你我他》是浙教版道德与法治三年级上册第四单元的第一课。

本课的主要内容是让学生认识到自己在家庭、学校和社会中的角色,并学会与他人相处,培养良好的道德品质。

教材通过生动的案例、有趣的活动和亲切的语言,引导学生了解自我、关注他人,培养学生的社会责任感和公民素养。

二. 学情分析三年级的学生已经具备了一定的生活经验,对自己在家庭、学校和社会中的角色有一定的认识。

但部分学生可能对自己的角色定位不够明确,对与他人相处的方法和技巧还不够掌握。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的个体差异,引导他们主动参与课堂活动,提高他们的道德素养。

三. 说教学目标1.知识与技能:让学生了解自己在家庭、学校和社会中的角色,认识到与他人相处的重要性。

2.过程与方法:通过案例分析、小组讨论等活动,培养学生学会与人沟通、合作的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生关爱他人、尊重他人的道德品质,增强社会责任感和公民素养。

四. 说教学重难点1.教学重点:让学生认识到自己在家庭、学校和社会中的角色,学会与他人相处。

2.教学难点:培养学生关爱他人、尊重他人的道德品质,提高他们的社会责任感和公民素养。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用案例分析、小组讨论、角色扮演等教学方法,激发学生的学习兴趣,提高他们的参与度。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片、卡片等教学辅助工具,直观地展示教学内容,帮助学生更好地理解和掌握知识。

六. 说教学过程1.导入新课:通过一个发生在校园里的故事,引发学生对自己在家庭、学校和社会中角色的思考。

2.案例分析:呈现几个有关与他人相处的案例,让学生进行小组讨论,分析案例中的人物是如何与他人相处的,并总结出相处的方法和技巧。

3.角色扮演:让学生分组扮演不同的角色,模拟现实生活中与他人相处的场景,培养他们的沟通能力和合作精神。

4.小组竞赛:设置一个有关关爱他人、尊重他人的竞赛活动,激发学生的学习兴趣,提高他们的道德素养。

8年级上册生活中的水填空题一、地球上的水1.学校科学兴趣小组在讨论“水”的话题,大家积极参与,话题如下:(1)如图,自然界中的水通过蒸发、降水、渗透、地表径流等环节进行着持续不断的循环。

其中“南水北调”工程对我国水资源“南方多,北方少”的状况有所改善。

“南水北调”工程改变水循环中的环节是________(填序号)(2)能确认水是由氢元素和氧元素组成的实验是;A. 水的蒸发B. 水的电解C. 水的净化D. 水的蒸馏(3)某同学发现最近家里的自来水有点浑浊,就想着自制一个如图所示的简易净水器。

该净化过程中,用到分离混合物的方法有___ _____等(填一个即可)。

通过这个简易装置净化后的水还是不能直接饮用,原因是__ ______。

2.读图,回答下列问题:(1)如图甲是水循环示意图,其中环节③表示的是________;使水循环连续进行的动力是________。

(2)如图乙所示,在电解水的实验中,检验D 试管中的气体的方法是__ ______,该实验说明水是由_____ ___组成的。

3.请分析下列水资源的相关图示,回答问题:(1)如图所示为“水循环示意图”,图中各序号分别代表水循环的各个环节,其中序号⑥表示的环节是______ __。

(2)“南水北调”中线工程(将长江水引至华北地区)主要是通过改变水循环中的________环节(填序号.),来达成水资源的重新分配。

(3)请阅读资料一和资料二:资料一:水资源紧缺指标资料二:我国部分省、市人均水量图上述资料显示,浙江省用水紧缺程度属于________。

(4)水资源保护的重要内容之一就是节约用水,请你说出一种节约用水的具体方法_____ ___。

4.阅读下列图表,回答问题:我国部分省市人均水量图上述资料显示,北京属于________缺水城市。

我们每个人都应该节约用水,你家中的节水办法是________。

(写出一条即可)5.假如你身处偏远海岛,缺乏生存所需的淡水,怎么办?小明为你提供了一种简便的海水淡化方法。

浙教版劳动五年级上册全册教案一、教学内容1. 章节一:我们的生活离不开水1.1 水的重要作用1.2 节约用水,从我做起2. 章节二:我们的校园更美丽2.1 美化校园,人人有责2.2 校园环境我来维护3. 章节三:学做家务活3.1 家务劳动的意义3.2 学会做简单的家务活4. 章节四:走近父母的工作4.1 了解父母的工作4.2 感受父母的辛劳二、教学目标1. 让学生认识到水的重要性,养成节约用水的良好习惯。

2. 培养学生热爱校园,美化校园环境的意识。

3. 使学生了解家务劳动的意义,学会做简单的家务活。

4. 让学生了解父母的工作,体会父母的辛劳,学会感恩。

三、教学难点与重点1. 教学难点:培养学生节约用水的习惯。

培养学生热爱校园,美化校园环境的意识。

让学生了解父母的工作,体会父母的辛劳。

2. 教学重点:学会做简单的家务活。

四、教具与学具准备1. 教具:课件、投影仪、黑板、粉笔、教鞭等。

2. 学具:笔记本、笔、剪刀、胶水、彩纸、画笔等。

五、教学过程1. 导入新课通过展示校园美景、家庭生活场景等,引出本册教材的主题。

2. 章节一:我们的生活离不开水1.1 水的重要作用讲解水的作用,举例说明。

学生讨论:如何节约用水?1.2 节约用水,从我做起举例讲解节约用水的方法。

学生进行实践操作,设计节水标语。

3. 章节二:我们的校园更美丽2.1 美化校园,人人有责分析校园环境的重要性。

学生讨论:如何美化校园?2.2 校园环境我来维护教师示范如何维护校园环境。

学生分组进行校园环境美化活动。

4. 章节三:学做家务活3.1 家务劳动的意义讲解家务劳动的意义。

学生分享自己在家务劳动中的心得体会。

3.2 学会做简单的家务活教师示范如何做家务活。

学生进行实践操作,学会做简单的家务活。

5. 章节四:走近父母的工作4.1 了解父母的工作学生分享父母的工作。

教师引导学生体会父母的辛劳。

4.2 感受父母的辛劳学生进行访谈,了解父母工作中的困难和挑战。

浙教版科学八上水的浮力在我们的日常生活中,水是无处不在的。

当我们把物体放入水中时,常常会观察到一些有趣的现象,比如有些物体会浮起来,而有些则会沉下去。

这背后隐藏着一个重要的科学概念——水的浮力。

浮力,简单来说,就是物体在液体中受到向上的力。

当一个物体浸没在水中时,水会对这个物体产生压力。

物体下方受到的水的压力要大于上方受到的压力,这就导致了一个向上的合力,这个合力就是浮力。

为了更直观地理解浮力,我们可以做一个小实验。

准备一个装满水的水槽、一个重物(比如铁块)和一个弹簧测力计。

首先,在空气中用弹簧测力计测量铁块的重力,记下读数。

然后,将铁块缓慢地浸没在水中,再次读取弹簧测力计的示数。

你会发现,在水中时弹簧测力计的示数变小了。

这是因为水对铁块产生了向上的浮力,使得弹簧测力计所测量到的拉力变小了。

那么,浮力的大小究竟和哪些因素有关呢?通过实验和研究,我们发现浮力的大小与物体排开液体的体积和液体的密度有关。

物体排开液体的体积越大,受到的浮力也就越大。

比如,同样大小的铁块和木块,铁块的密度较大,体积较小,放入水中后排开的水的体积也较小,受到的浮力相对较小,所以会沉下去;而木块的密度较小,体积较大,放入水中后排开的水的体积较大,受到的浮力相对较大,所以能够浮在水面上。

液体的密度也会影响浮力的大小。

在相同的物体排开液体体积的情况下,液体的密度越大,浮力就越大。

这就解释了为什么人在死海中能够轻易地浮起来,因为死海的海水盐度极高,密度远远大于普通的海水,从而产生了更大的浮力。

浮力在我们的生活中有许多实际的应用。

轮船就是利用浮力的原理工作的。

轮船的船体是空心的,这样可以大大增加排开水的体积,从而获得足够的浮力来承载货物和乘客。

潜水艇则是通过改变自身的重量来实现上浮和下沉的。

当潜水艇需要上浮时,会将水舱中的水排出,减轻自身重量,浮力大于重力,就会上浮;当需要下沉时,向水舱中注水,增加自身重量,重力大于浮力,就会下沉。

四年级浙教版科学与日常生活科学是我们日常生活中不可或缺的一部分。

通过学习科学知识,我们可以更好地理解世界和自然规律,从而使我们的生活更加美好。

在四年级浙教版科学课上,我们将学习一系列有关科学与日常生活的内容,其中包括物质的性质、生活中的力、水的变化等。

以下是对这些内容的简要介绍。

一、物质的性质物质是组成我们身边一切物体的基本单位。

在这一部分的学习中,我们将了解不同物质的性质以及它们在一些常见现象中的应用。

例如,我们会学习金属的热传导性较好,所以我们在烹饪时可以使用金属锅来使食物更加均匀地受热。

此外,我们还将通过一些实验和观察,来加深对物质性质的理解和认识。

二、生活中的力力是物体改变运动状态或形状的原因。

在这一部分的学习中,我们将了解不同类型的力及其在日常生活中的应用。

例如,我们会学习重力对物体的影响,在运动中我们需要克服阻力等。

通过实验和实际例子,我们将更好地理解力的概念,并学习如何在生活中利用力来实现我们的目标。

三、水的变化水是我们生活中最重要的物质之一。

在这一部分的学习中,我们将了解水的各种形态变化以及它们的原因。

例如,我们会学习水的三态变化:液态、固态和气态,并了解温度对水的影响。

我们还将学习水的密度、水的蒸发和沉淀等基本概念,并通过实验和观察加深对水的变化的理解。

通过学习以上内容,我们将更好地理解科学与日常生活之间的联系。

科学知识将帮助我们更好地解决日常生活中的问题,并使我们的生活更加方便和舒适。

在学习中,我们还将通过实验、观察和讨论等方式,培养我们的观察力和动手能力,提高我们的学习兴趣和动力。

科学与日常生活密不可分,通过学习科学知识,我们将更加深入地理解这个世界,并在日常生活中应用所学内容。

希望我们的学习能够使我们的生活更加丰富多彩,并激发我们对科学的好奇心和探索精神。

总结起来,四年级浙教版科学课程的内容广泛且实用,涵盖了物质的性质、生活中的力、水的变化等方面的知识。

通过学习这些内容,我们将更好地理解和应用科学在日常生活中的重要性。