苏州核雕简史

- 格式:doc

- 大小:470.50 KB

- 文档页数:2

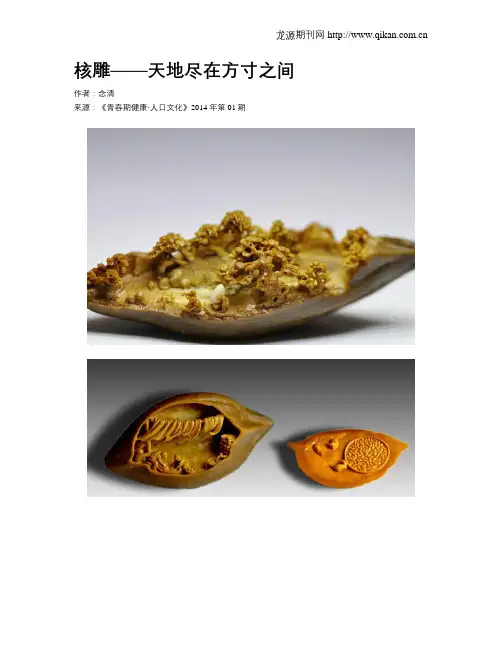

核雕——天地尽在方寸之间作者:念清来源:《青春期健康·人口文化》2014年第01期核雕,民间多以桃核雕刻,穿孔系挂在身上作为“辟邪”之用。

有制成佩件、扇坠、串珠等供人赏玩。

橄榄核、核桃、杏核、桃核本是废弃之物,核雕堪为化腐朽为神奇之工艺品,凡核或椭圆或扁圆,核雕的造型布局皆比平面雕刻艰难十倍,现将匣中核雕搬来“共乐乐”,期盼赢来读者诸君共鸣之声。

中国是世界四大文明古国之一。

由于博大精深的中华文化及东方人特有的聪明才智,在工艺美术创作上有着很高的水平,从出土文物来看,早在战国时期,陶器、工艺砖刻、石刻、雕塑、彩绘等工艺已经相当普遍,给后人留下了珍贵的艺术遗产。

核雕更是我国特有的民间艺术中的一绝。

它是在植物果核上,利用其外形特点或起伏的变化,雕镂出各种人物、走兽、山水、楼、台、亭、阁等。

核雕的原材料有核桃、桃核、橄榄核、象牙果核、杏核、樱桃核,等等。

最佳的是油橄榄核,体积仅有一节指头那么大。

在这么小的果核上进行雕刻,其难度是可想而知的。

指掌间的历史核雕在我国有着悠久的历史,但是究竟源于何朝何代尚无史书记载,不过最早记载可见于宋朝中期,距今有一千多年了。

明清时期,我国大型雕塑艺术无大发展,然而小件雕塑品和工艺品的装饰制作却生气勃勃,富于创造性。

其中,桃核、杏核雕刻和橄榄核雕刻是颇有特色的品种,其作品的构思和雕刻都达到了极高的工艺水平和艺术境界,被人称作是“微雕神技,艺术奇葩”。

因受佛教的影响,人们将用桃核、杏核等雕成的生肖、神仙人物、辟邪神兽、吉祥玩物、祥瑞等系于身上,以保驱邪平安。

后因核雕的独创性、精巧构思和极高的工艺水平,风靡朝野,风行民间。

精湛玲珑的核雕,成为了文人雅士官宦商贾显示身份的宠物,被视为当时的时尚,同时也是百姓寻求的饰物,而一向为人们搜罗。

皇宫里还专门请有核雕高手,为达官贵人们雕刻桃核,作为项链坠和衣饰物。

在平民百姓中,有的把它当作信物,如胶东地区男女传情时,女赠男用荷包,男赠女则常用核雕品。

周建明:聆听苏州核雕的声音周建明:品味方寸之间的文化味道施晓平周建明,1956年出生于吴县光福乡舟山村(今属太湖度假区香山街道),1980毕业于南京师院(南师大前身)政教系。

研究员级高级工艺美术师,江苏省工艺美术大师,江苏省非物质文化遗产光福核雕代表性传承人,苏州市姑苏高技能重点人才。

从事核雕创作40年,现为舟山核雕行业协会副会长,江苏省工艺美术专业高级专业资格评审专家库评委,苏州科技学院特聘教授。

核里乾坤大。

苏州的核雕有着悠久的历史,无论技艺水平还是产业规模,都为国内翘楚,被海内外关注。

明清之际,常熟王叔远首创以桃核雕制“东坡夜游赤壁”,舟上什物俱全,人物精妙传神,被誉为鬼斧神工。

如今,随着舟山、光福等地核雕产业的兴盛,苏州核雕在风光的背后也发现一些隐忧,诸如竞争无序、品牌分散、专业人才匮乏、原料紧缺等。

如何破解?苏周刊对话苏州橄榄核雕从业人员中唯一的省工艺美术大师、全国核雕界研究员级高级工艺美术师周建明,在披露鲜为人知的核雕故事的同时,也对苏州核雕产业的未来之路做一些探讨。

果核和核雕里的“大乾坤”苏周刊:提到核雕,首先要弄清什么是核雕,您能具体介绍一下吗?周建明:核雕含义有两个,一是利用果核进行工艺雕刻的技艺;二是用果核雕刻出来的作品。

苏周刊:核雕作品主要用什么核雕刻?周建明:凡可用来进行艺术加工的果核,都可成为核雕的原材料,但最适宜的是橄榄核和桃核,这其中又以橄榄核为主。

苏周刊:用于雕刻的橄榄核,是我们常见的蜜饯橄榄的核吗?周建明:不是的。

我国的橄榄核有青橄榄、黄橄榄和油橄榄三大类。

前二者皮厚、核小、核嫩,主要用来加工成蜜饯食用;油橄榄又叫乌榄,主要用来榨油,它的核是三种橄榄中最大的,而且核质细腻,最适合用作雕刻材料。

我国油橄榄主要产区在广东、广西两省,约有几十个品种,核形各异,有长核、圆核、三角核等。

选料时应根据雕刻题材的需要,注重核的形状、大小、质地等因素。

特大核(直径22毫米以上)、特小圆核(直径12毫米以下)数量稀少,因而价格比普通核贵。

苏州核雕工艺介绍一、核雕品种当今的核雕品种、花色更加丰富多彩,其表现形式可分为三个系列。

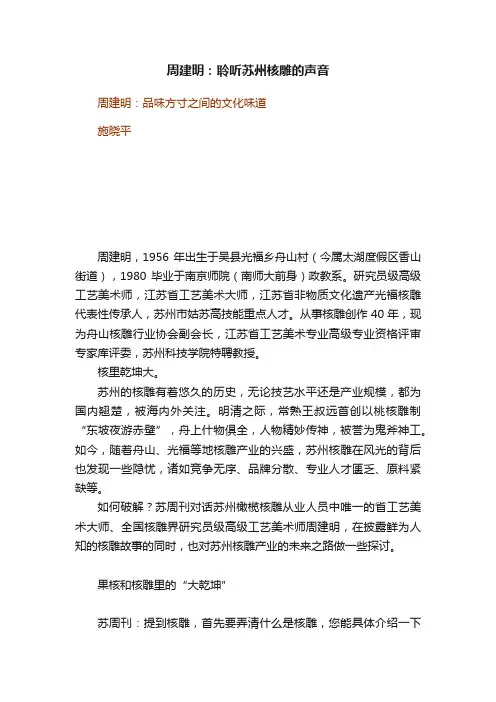

一是珠串式,即把多个核雕穿成一串,多为十八罗汉头像,各种祥兽,群仙聚会等;二是坠件式,即以单粒核雕为主,配以红线,可挂在颈项或腰间佩带,也可挂在衣服、折扇上,坠件表现形式丰富,人物有仕女、观音等,还有花鸟、龙凤、山水植物等;三是摆件式,即将核雕镶嵌在象牙或红木底座上,供人玩赏,尤其是核舟,更以巧夺天工而名震四方。

从题材内容分,主要有四个系列,一是吉祥如意系列,如十二生肖、避邪神兽等;二是神仙人物系列,如十八罗汉、观音、弥勒佛、八仙过海等;三是民间民俗故事系列,如东坡泛舟赤壁、羲之戏鹅、桃园三结义等;四是山水园林系列,如山水风景、古典园林等。

除上述形式和题材内容外,年轻的核雕人还在孜孜以求地探求多形式、多题材表现手法的核雕作品,似乎要将世事万物、历史人文都在方寸之间尽情挥洒,令人刮目相看。

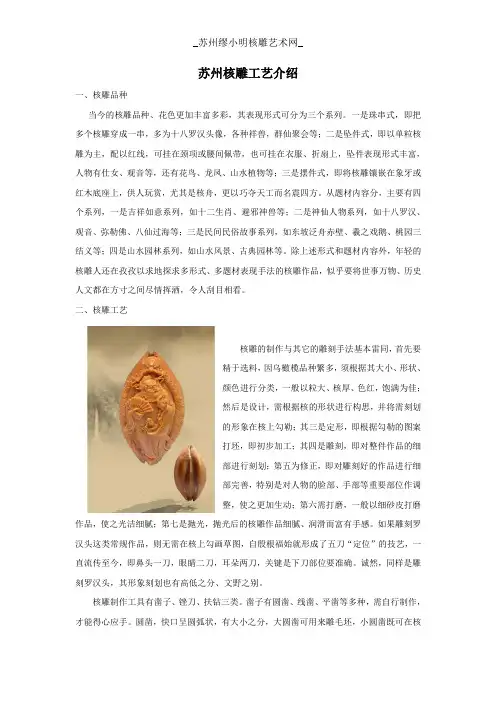

二、核雕工艺核雕的制作与其它的雕刻手法基本雷同,首先要精于选料,因乌橄榄品种繁多,须根据其大小、形状、颜色进行分类,一般以粒大、核厚、色红,饱满为佳;然后是设计,需根据核的形状进行构思,并将需刻划的形象在核上勾勒;其三是定形,即根据勾勒的图案打坯,即初步加工;其四是雕刻,即对整件作品的细部进行刻划;第五为修正,即对雕刻好的作品进行细部完善,特别是对人物的脸部、手部等重要部位作调整,使之更加生动;第六需打磨,一般以细砂皮打磨作品,使之光洁细腻;第七是抛光,抛光后的核雕作品细腻、润滑而富有手感。

如果雕刻罗汉头这类常规作品,则无需在核上勾画草图,自殷根福始就形成了五刀“定位”的技艺,一直流传至今,即鼻头一刀,眼睛二刀,耳朵两刀,关键是下刀部位要准确。

诚然,同样是雕刻罗汉头,其形象刻划也有高低之分、文野之别。

核雕制作工具有凿子、锉刀、扶钻三类。

凿子有圆凿、线凿、平凿等多种,需自行制作,才能得心应手。

圆凿,快口呈圆弧状,有大小之分,大圆凿可用来雕毛坯,小圆凿既可在核体较小的原料上履行代替大圆凿的功能,又能往深处挖,特别是透雕,往往需要用小圆凿来处理。

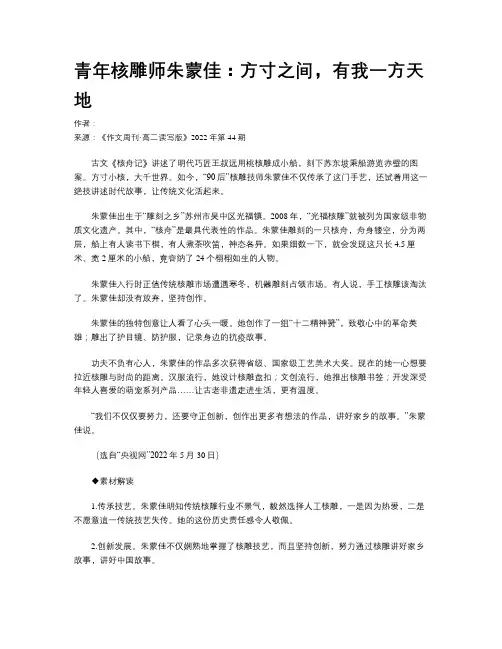

青年核雕师朱蒙佳:方寸之间,有我一方天地作者:来源:《作文周刊·高二读写版》2022年第44期古文《核舟记》讲述了明代巧匠王叔远用桃核雕成小船,刻下苏东坡乘船游览赤壁的图案。

方寸小核,大千世界。

如今,“90后”核雕技师朱蒙佳不仅传承了这门手艺,还试着用这一绝技讲述时代故事,让传统文化活起来。

朱蒙佳出生于“雕刻之乡”苏州市吴中区光福镇。

2008年,“光福核雕”就被列为国家级非物质文化遗产。

其中,“核舟”是最具代表性的作品。

朱蒙佳雕刻的一只核舟,舟身镂空,分为两层,船上有人读书下棋,有人煮茶吹笛,神态各异。

如果细数一下,就会发现这只长4.5厘米、宽2厘米的小船,竟容纳了24个栩栩如生的人物。

朱蒙佳入行时正值传统核雕市场遭遇寒冬,机器雕刻占领市场。

有人说,手工核雕该淘汰了。

朱蒙佳却没有放弃,坚持创作。

朱蒙佳的独特创意让人看了心头一暖。

她创作了一组“十二精神赞”,致敬心中的革命英雄;雕出了护目镜、防护服,记录身边的抗疫故事。

功夫不负有心人,朱蒙佳的作品多次获得省级、国家级工艺美术大奖。

现在的她一心想要拉近核雕与时尚的距离。

汉服流行,她设计核雕盘扣;文创流行,她推出核雕书签;开发深受年轻人喜爱的萌宠系列产品……让古老非遗走进生活,更有温度。

“我们不仅仅要努力,还要守正创新,创作出更多有想法的作品,讲好家乡的故事。

”朱蒙佳说。

(选自“央视网”2022年5月30日)◆素材解读1.传承技艺。

朱蒙佳明知传统核雕行业不景气,毅然选择人工核雕,一是因为热爱,二是不愿意這一传统技艺失传。

她的这份历史责任感令人敬佩。

2.创新发展。

朱蒙佳不仅娴熟地掌握了核雕技艺,而且坚持创新,努力通过核雕讲好家乡故事,讲好中国故事。

◆适用话题传承技艺创新发展非遗文化守正创新。

非遗之美——核雕!核雕是中国汉族民间微型雕刻工艺。

以桃核、杏核、橄榄核等果核及核桃雕刻成工艺品,已被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

江苏苏州和扬州、山东潍坊、广东、浙江、河北石家庄、辽宁等地均有核雕,较有特色。

核雕,是以桃核、橄榄核等水果之核为原料进行雕刻、加工的艺术。

艺人充分利用果核的形状、纹理、质地,随形就赋,精心布局,进行浮雕、镂雕、圆雕等多种手法的造型。

由于果核小不盈握、质地坚硬,雕刻难度很大,没有一定的功力和经验,很难在这种小“核”上施展技艺。

明天启年间,核雕更为盛行,上至皇帝,下至一般士大夫,很多人酷爱核雕。

当时的明熹宗不仅喜欢收藏核雕,甚至还亲自操刀雕刻。

他所创造的“五鬼闹判”形象生动,造型优美,被认为是难得一见的上乘之作。

而在民间,当时的人们将核雕作为装饰物,有的将其作为扇坠、佛珠,风行一时。

同时,载入史册的巧匠与名师辈出。

本文一开始提到的《核舟记》,所记载的就是明代的核雕。

民间多以桃核雕刻,穿孔系挂在身上作为“辟邪”之用。

有制成佩件、扇坠、串珠等为文人清玩。

其艺术特点是在较小的果核上表现出复杂的题材,雕刻手法也细致入微。

所刻有诗文或渔家乐、百花篮、罗汉等题材。

在这么小的核上进行雕刻,其难度是可想而知的。

正是由于其操作上的高难度,核雕技艺鲜有传人。

因而现在的行情是“材料不贵,人工贵。

”特别是用橄榄核,比用其他材料雕刻难度更大,首先是橄榄核两头尖、中间大,雕刻时难以控制。

还有就是它的脆性,稍一疏忽就会前功尽弃,再加上一般都是采用立雕或浮雕的手法,全靠慢工细活琢磨,因此雕成的作品就越发显示出艺术价值和收藏价值。

现代核雕作品——《老人与狗》细节图,注意上面的那道小门,是可以打开或关上的!江苏、山东和广东等地的核雕艺术,在长期流传过程中形成了一定的传统,所创核雕作品各具特色,历来为世人所爱重。

江苏-光福核雕,以苏州市光福镇和香山街道舟山村为发源地。

主要以质地坚硬而细腻的广东乌杭橄榄核为材料,外形基本保持果核原形,有珠串式、坠件式和摆件式等主要样式,工艺精巧细腻,线条明晰,立体感强,形象刻画生动传神,体现着苏州雕刻“精、细、奇、巧”的技艺传统。

明代苏州的橄榄核雕工艺明代是一个工艺美术兴盛的时代,也是竹、木、牙、泥等工艺长足发展的时代,在这一时期,与果核雕刻技艺一脉相成的竹、木、牙雕刻空前兴旺,无论是琴房书斋,还是案头、榻几,到处都可以见到这些精美雕刻的身影。

明代中期以后,以果核为主要材质的微型雕刻逐渐成为文人墨客等清雅之士的把玩新宠,这些清雅之士还相互欣赏品评,彼此攀比相斗,并以新奇巧饰为荣。

苏州核雕的历史,虽然并没有专门人将其归纳整理,但是那些零星的传世之作却不时传递给我们那个遥远时代的雕刻赏玩信息。

而关于苏州核雕的传闻掌故,在古人的诗词笔记中更是时有所见。

目前有案可稽的苏州核雕工匠最早的大概就是《清秘藏》中所记载的明代宣德年间的夏白眼了。

他“能与橄榄核上刻十六娃娃,眉目喜怒悉俱。

或刻子母九螭,荷花九鸶,其蟠屈飞走绰约之态,成于方寸小核。

”明代苏州核雕题材广泛,出了给我们留下深刻印象的核舟和夏白眼的娃娃外,还有以“青梅脱核雕的剜以花鸟”的梅核花鸟,眉目毕具的猕猴,甚至还有表现男女求欢的“秘戏”。

苏州工匠的核舟,因为其精巧的“鬼工”技艺达到了常人不可思议的程度,而屡屡出现在文人笔记文字中。

古人关于核舟的文字记载并不少,通过甄别比较后不难发现前后数百年间的“核舟记”,有大“雕刻绝技”中也有一段核舟故事,吴人顾四刻核桃做小舸子,大可二寸许,蓬墙舵橹纤索莫不悉具,一人安帻卸衣,盘礴于穿透,衔杯自若。

一人脱巾袒卧船头,横笛而吹。

其旁有覆笠之一人,蹲于船尾,相对风炉扇火温酒,作收舵不行状,船中壶筯竹案,左右皆格子眼窗,玲珑相望,窗楣两边有春帖子一联,是“好风人能至,明月不须期”十字,其人物之细,眉发机棙,无不历历分明。

而李日华和魏学洢则对王叔远做出了“姿取万象于一毫而不知如意者”的赞叹。

明代苏州核雕,出了那些赏心悦目的花鸟鱼虫和技巧精湛的核舟外,最难能可贵的还有那些涉及社会生活方方面面的世俗题材。

据传,以为具有很高雕刻造诣,名叫丘山的工匠,能够雕刻出各色栩栩如生的人物形象,而且达到了毫发毕现的程度,所雕山水,树木精细入微,近山远水,疏枝密叶,掩映成趣。

苏州核雕作者:暂无来源:《检察风云》 2011年第17期文/殷毅军“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,一向默默无闻的核雕,忽然名声大噪了起来。

在北京的街头,上海的城隍庙、广州的古玩市场上都能看到核雕的身影。

其中,橄榄核雕更是受人推崇,风行一时。

核雕,是一种在橄榄核或桃核、胡桃核上雕刻各种艺术形象的手工艺品。

而风行于世的橄榄核雕主要产地是在江苏苏州、河北廊坊、山东潍坊等地,但最著名的当属苏州。

苏州核雕以“精、细、雅、巧”著称。

人们通常将苏州核雕称为“苏派”核雕。

苏州的橄榄核取材于广东的油橄榄核,此种橄榄,颗粒大、核肉厚、质细腻而坚硬。

代表品种有铁园核、花生核等。

用这种材料雕刻的作品,光泽莹润,色如琥珀。

说起苏州核雕可追溯到明代苏州地区常熟人王叔远所雕刻的一枚核舟·苏东坡泛舟赤壁,是“曾不盈寸”(不满一寸),精巧玲珑,一直被视为核雕的经典之作。

核舟虽小,但人物、道具样样俱全。

至清代,苏州核雕家人才辈出,如宋起风、沈君玉、杜士元,而我的曾祖父在核雕风行之际,已是声名远播,靠手艺和对核雕的热情完成了一件又一件核雕精品。

我的曾祖父殷根福(1885-1939)是苏州舟山人,青年时期便精通于木雕、竹雕、牙雕和核雕等技艺。

成年后闯荡上海滩,并在上海城隍庙开设一家名为“永兴斋”雕刻坊,经营牙雕、木雕生意。

至清末,牙雕生意渐渐清淡。

民国时期人们崇尚佛教,曾祖父便从广东船工处偶得的橄榄核,因材施艺,创作了罗汉头佛珠。

经祖父手艺制作的罗汉头像,或喜或怒,形神俱备,稍经抚摸便会光滑圆润,他将雕成的“十八罗汉”头串成佛珠后售卖,总是供不应求。

于是,他便回到舟山村,组织村民制作,—下子全年的产量竟达十担之多,于是便形成了以苏州舟山为核心的核雕工艺基地。

早期的舟山核雕,对橄榄核的选用并不严格,不分品种、不分大小,各种橄榄核混在一起,以至成品后,把玩效果不佳。

因为不同品种的核子硬度不同、油性不同,把玩出来的颜色深浅不一。

追溯核雕历史传承核雕技艺作者:暂无来源:《科学之友》 2013年第12期“雕虫小技”皇家玩物核雕古时是皇家玩物,明确的文字记载以明万历年间的《核舟记》为代表。

至清代经宫殿御匠、民间艺人的不断改造和创新,逐渐形成一门具把玩、观赏、装饰和收藏性的综合艺术。

本文所述的核雕是以光福核雕为代表的橄榄果核雕刻为主要内容进行介绍。

目前,核雕刻在苏州吴中区光福镇周边已经形成了一个产业。

光福核雕2006年,申报了国家非物质文化遗产;2009年苏州吴中区光福镇舟山村的宋水官老艺人被国家文化部评选为光福核雕国家级非物质文化遗产传承人,光福核雕成了苏州民间手工艺的一朵奇葩。

核雕,古人谓之为“雕虫小技”,是文人雅士用来消磨时光、陶冶情操、修身养性的把玩之物,类似于琴棋书画、钓鱼、种花,是人们业余生活中一种因娱乐活动而产生的物件。

光福核雕历史久远光福核雕历史悠久,是苏州地区特有的一种民间艺术,是近代微雕的杰出代表。

微雕的范围较广,苏州光福的核雕有别于其他比如米上刻字、象牙线雕等微刻工艺;一般人们通常把光福核雕和米上刻字、象牙线雕等微刻混为一谈,统称为微雕,其实两者是有很大区别的:一般的微刻,比如米上刻字、象牙线雕等是在物体的表面以阴刻的方式刻画出文字和图形的刻画艺术,随着科技的发展,只要材料适合,它可以刻画到我们用肉眼无法看清的地步。

而光福核雕则是在橄榄果核上用各种雕刻手法(如圆雕、镂雕、浮雕等),从各个角度,内外随意雕刻的三维立体雕刻艺术。

由于雕刻的效果是三维立体的,所以它在雕刻时就存在支撑点的问题,细到一定的程度就不可能再细下去了,否则就会断掉,而微刻就不存在这样的问题。

微雕整体上不可能像微刻一样细到我们肉眼无法可见的地步,但局部是完全可以达到的。

光福核雕里包含着微刻的内容,而微刻是微雕的分支,所以,光福核雕在我国微雕技艺上有着特殊的代表意义。

微雕的起源很早,古就有之,春秋时期就很盛行,《韩非子·外储说左上》中记载的“棘刺雕猴”的典故就来源于那时。

; 微雕也是苏州传统的工艺美术。

早在清代道光年间,吴县沈君玉用橄榄核雕驼背老人,形象逼真,甚至老人手中折扇扇面上的四句诗也清晰可辨。

建国以来,苏州微雕出现过梁肖友、答松元等名流和董兰生、沈为众等后起之秀。

其中,董兰生的核雕,以细腻繁复,布局严谨,业细别致,小中见大取胜;张毓基在一粒米大小的象牙上,能从从容容、清秀洒脱地刻上张继的《枫桥夜泊》诗,字迹挺秀、洒爽;而沈为众竟在一粒米大小的象牙上雕刻了十首诗并落款共计310个字。

他还在继承和拓展微雕艺术的基础上创造了发刻,在一根仅4毫米长的头发丝上,用汉英两种文字刻上“我们的朋友遍布天下”;另一根不足1厘米长的头发丝上刻上孙悟空、唐僧、猪八戒、沙和尚的形象,人物神采各异、姿态生动,把苏州的微雕艺术提高到了新的水平。

沈为众的发刻作品,多次在香港、日本等国家和地区展出,被称为“稀世之宝”。

说核雕作者:来源:《作文周刊·八年级版》2019年第10期说到核雕,我便想起明人魏学洢作《核舟记》,明核雕艺人王叔远在一桃核的径寸之间,雕一小舟,舟窗八扇,精美雅致。

苏东坡在舟上手执书卷,右有佛印,左有鲁直,形态栩栩如生。

右刻“山高月小,水落石出”,左刻“清风徐来,水波不兴”。

舟内有炉、有壶……令人赞叹不绝。

所谓核雕,即在橄榄核上雕刻人物、山水、鸟兽,以小见大,以趣取胜。

核雕工艺,盛于明清。

明代艺人夏白眼在一橄榄核上刻了16个形态毕肖的人物,宣宗朱瞻基大为赏识。

明熹宗朱由校自幼不喜读书,好木工手艺,他亲自操刀刻核,所作的“五鬼闹判”,亦为上乘之作。

上行下效,明核雕技艺风靡一时。

至清乾隆年间,苏州核雕大师辈出,宋起凤、沈君玉、杜士元皆有巧夺天工之传世之作。

如杜士元所雕核舟,每枚价值白银五十。

其《渔乐图》核雕,今存于常熟博物馆。

此核呈枣红色,舟上有舱、篷、舟楫,船内数人如米粒大小,有人晒网,有人烹茶,有人闲坐聊天,表现渔人其乐融融的生动场景。

橄榄核有大核、小核、长核、圆核之分。

大核直径约5厘米,小核直径才0.5厘米,在这径寸之间要巧设画面,实非易事。

我在台北故宫博物院,曾见一橄榄核舟,核如鱼状,人物形态逼真,令人惊羡核雕技艺身手不凡。

在北京、广州与苏州的古玩市场,我凡见核雕必细端详。

常见核雕有三种,一是挂件,有动物、佛像;二是珠串,如十八罗汉、水景八仙;三是摆件,以核舟为主。

也有核雕历史人物,如孔子、关羽,还有表现山水与古典园林,透溢出山村野趣之妙,让人观之爱不释手。

我家乡苏州是核雕名家辈出之地。

吴县舟山村先后出了许多高手,须吟笙、须培金父子;殷根福、殷雪芸父女;钟年福、钟菊仙父女;肖艳萍、肖艳琴姐妹与许忠英、陈素英、胡君伟、陈仙红等核雕名家,他们雕的“十八罗汉”“鉴真东渡船”“苏州园林”“红楼人物”“四大天王”“布袋和尚”,或刀法疏朗,或造型灵动,或线条流畅,或人物精美,让人把玩之间,心生爱意。

作者: 叶正亭

作者机构: 不详

出版物刊名: 江苏地方志

页码: 28-28页

年卷期: 2018年 第4期

主题词: 苏州;《核舟记》;东坡赤壁;中小学;明代;王毅;课本

摘要:苏州核雕早在明代就已出名,其中最著名的是明代天启年间虞山(今苏州常熟)核雕艺人王毅(字叔远)所作核舟"东坡赤壁游",人物栩栩,舟棹如画。

收入中小学课本的是明人魏学洢所作的《核舟记》,文中对王毅之核雕作品如此记述:"通计一舟,为人五;为窗八;为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四。

而计其长曾不盈寸。

盖简桃核修狭者为之。

嘻,技亦灵怪矣哉!"。

顶级苏工大师,千金难求的经典,孤品名家核雕欣赏

须吟笙十八罗汉

须吟笙是苏工核雕殷派第二代传人,师从殷根福,须派罗汉头橄榄核雕创始人,核雕罗汉头的山峰,其罗汉头作品受到舟山所有雕刻者的肯定。

老人膝下无子女,把毕生精力无私的奉献给核雕事业。

早年间所得收入除生活所用,剩下的部分曾多次捐献慈善事业。

2011年3月9日凌晨故去于苏州,享年87岁。

须老先生的东西不多,仿他工的人也不多,因为须老的工艺境界已经不是常人能仿。

他的作品已经很难觅得。

民间偶尔能看到他的作品珍藏。

图片是须老创作的十八罗汉,包浆精美,雕工精湛,已成绝品,为数不多的作品藏于民间玩家之手。

周义清九龙

舟山核雕名家,1985年开始学习橄榄核雕刻技术,代表作品弥勒,其作品在核雕圈广受追捧,供不应求。

这是周义清早期作品九龙,雕工精湛,细致入微,经过多年把玩完美包浆,实是可遇不可求的精品。

“鬼工”周建明创新苏州核雕□苏报驻吴中区首席记者范易核雕是历史悠久的传统艺术,明代《核舟记》使苏州核雕技艺声名大噪。

苏州的核雕产业主要集中在吴中区,其中闻名全国的舟山核雕村就有500多家店面,从业人数3200多人,占据着国内核雕市场80%的份额。

有着“鬼工”称号的周建明正是舟山村的核雕领头人,从事核雕创作40多年,现为舟山核雕行业协会副会长,江苏省工艺美术专业高级专业资格评审专家库评委,苏州科技大学特聘教授。

同时,他还是研究员级高级工艺美术师、江苏省工艺美术大师、江苏省非物质文化遗产光福核雕代表性传承人、苏州市姑苏高技能重点人才。

从艺40多年一套核雕拍出50.85万元周建明今年62岁,擅长核雕技艺,1975年师从原吴县光福舟山工艺厂技术厂长朱耕原,并得著名核雕前辈钟年福、须吟笙指导。

上世纪八十年代初,因产品没有销路,原吴县光福舟山工艺厂解体,核雕艺人纷纷转行,苏州核雕业出现凋敝和传承危机。

周建明大学毕业后放弃进县委宣传部工作,大规模招收学徒培养核雕技艺传承人,至今培训学员逾百人,并在全国范围宣传核雕艺术、开拓市场,奋力挽救和重振苏州核雕。

在周建明的带领下,核雕从业队伍不断壮大,并辐射到全国。

目前,以舟山村为中心,全国核雕从业人员达1.5万人左右,其中仅舟山村年产值已超3亿元,形成了产业化。

周建明创立的核雕工作室,已成为苏州乃至全国核雕业内的一面旗帜,使传统核雕艺术得以传承和发扬光大。

周建明从事核雕技艺40多年,创作题材涉及人物、动物、园林风景、核舟等,作品线条清晰流畅,立体感强,造型逼真,“在尺不盈寸”的橄榄核上体现苏工“精、细、雅、洁”的艺术特点,被业内誉为“鬼工”,《人民日报》以“周建明创新核雕”报道其艺术成果。

《十八罗汉头》为全国核雕业首个国家级获奖作品,几十年来一直为全国核雕业内模仿之母本;《历代诗人》开创性的以雕刻人物配篆刻诗文,在2014年文化部民族民间发展中心举办的全国核雕艺术大赛中获得金奖;核舟《闹元宵》复原古文《核舟记》所载其船窗可自由开闭之技艺,获得2016年中国工艺美术最高奖——百花奖金奖。

核雕艺术的历史溯源

中国的手工艺源远流长,核雕工艺更是自古有之,但是究竟起源何时,已经无从考证了,但是通过查阅各种资料文献发现,核雕工艺在宋代中期就有了文字记载,时间可以追溯到公元960年。

而明末作家魏学洢所著的《核舟记》更是让人对当时核雕工艺有了详细的了解。

明末的天启皇帝朱由校也是核雕爱好者,并亲自从事雕刻创作,且技艺达到了很高的水平。

明代核雕题材多是神仙人物、辟邪神兽、吉祥物象等,精巧玲珑,是垂挂于衣带、纨扇或绣袋下面的坠物,起装饰和点缀作用,亦可玩赏。

当时核雕主要流行于江浙、广东等地,其中苏州地区最为兴盛。

到了清代,核雕在继承明代核雕审美的基础上有了一定的发展。

康乾盛世造办处的兴起对工艺美术的发展与繁荣起到了很大的推动作用,宫廷的喜好间接波及到民间;民间之流行,也直接影响到宫廷。

因宫中造办处的工匠皆来自于民间艺术家,奇思妙想是他们的特长,满足宫廷需要、取悦帝王是他们艺术行为的目的。

到了明末民初,由于战争等影响,百姓民不聊生,核雕艺术也逐渐被人们淡忘。

到新中国成立后,随着综合国力日益增强,人民生活水平日益提高,核雕工艺又焕发出新的生机和活力,并在近几年达到了很繁荣的位置,被广大玩家藏友争相收藏。

苏州核雕简史

苏州核雕

明清时期,苏州核雕渐兴,江浙一带官宦商贾崇尚风雅,流行玩赏竹木牙雕等奇珍,以显示自己的身份和地位,由此核雕风靡朝野,出现了“凡文人必手持折扇,有折扇必有核雕扇坠”之盛况,精湛而玲珑多巧的核雕被人们争相佩带和收藏。

清末民初也出现了不少核雕名家,如杨芝山、都桂兰。

杨芝山的核桃雕“西园雅集图记”技艺精绝;都桂兰的核雕还被周恩来总理1955年出访时作为赠送外国元首的礼品。

民国时期,苏州太湖边上的舟山村核雕逐渐兴起。

舟山村自古就是出雕工艺匠之地。

据《香山小志》记载:“香山梓人,巧者居十之五六。

又有雕工,专将竹根、竹节、黄杨、紫檀、以及象牙、牛角、桃核、橄榄核、刻山水人物、花卉鸟兽等玩品,精巧有致,雅俗共赏”。

上世纪三十年代,舟山村曾涌现了开创苏州核雕新局面的一代核雕高手殷根福,在苏州核雕被列入第二批国家级非物质文化遗产代表作名录的今天,不由不使业内人士常常怀念他将技艺传承于后世的业绩。

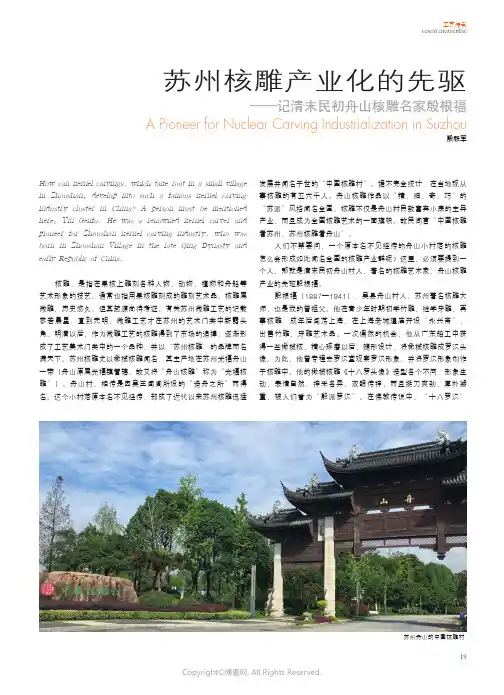

殷根福(1885-1939),自幼对工艺雕刻倍感兴趣,在苏州深厚历史文化的浸润和丰富而

精湛的众多传统手艺的熏陶下,曾先学竹雕、牙雕,虽

默默无闻,但也能聊以维持生计。

1930年前后,他在

上海老城隍庙开设了“永兴斋”,专门出售竹雕、牙雕

工艺品。

一次偶然的机会,他从广东船工手中获得橄榄

核,此橄榄核产自广东一带的“乌杭”品种,其颗粒大,

质地硬而细腻,便于执刀雕凿,经其精心琢磨后,随形

设计雕成罗汉头像,稍经抚摸,便滋润光滑。

而后他将

雕成的罗汉头穿成手串在上海店内销售,普受民众欢

迎。

为塑造好罗汉形象,他多次到东山紫金庵罗汉堂内

临摹观察,并反复揣摩,融汇于心。

此后,他刻制的罗

汉头像越发挺刀爽劲,厚朴凝重,表情自然,双目传神,且形象生动、神采各异,使求购者络绎不绝。

自此,他专事核雕罗汉头像,并形成殷派独特技艺。

为满足市场需求,他培养了儿子殷荣生、女儿殷雪芸和徒弟须吟笙等多名艺徒,并在舟山村组织生产,一时全村年耗橄榄核10担左右。

殷派一脉的核雕技艺由殷荣生、殷雪芸、须吟笙、钟年福等继承下来,并逐渐发展壮大。

1970年,他们几个召集村上核雕艺人创办雕刻组,通过上海工艺品进出口公司销往香港、澳门及东南亚各国;1973年,又带领20余人参与创办吴县东山雕刻厂;而后于1975年在本村建立舟山核雕厂。

而殷雪芸则在1972年被邀至苏州工艺美术厂、苏州工艺美术研究所传授核雕技艺,先后培养了董兰生等多名艺徒。

一段时期,苏州橄榄核雕处于低潮时期,人员散失,技艺荒疏。

“有心栽花花不发,无意插柳柳成行”,自本世纪以来随着国内经济的快速发展和人民生活的逐渐富裕,喜爱核雕的民众与日俱增,由此核雕生产又峰回路转,使一度沉寂的核雕市场活跃起来。

如今的舟山村,家家户户都在制作核雕,从业人数达五六百人。

北京等北方大城市民众对苏州核雕钟爱有加,当地村民足不出户,客户却纷至沓来。

由于市场前景看好,附近从事木雕的艺人纷纷转入核雕,从业人员不断扩大,也涌现了一批出类拔萃的民间艺人,如陈素英、周建明、宋水官、董兰生、须培金、殷毅军等继往开来的新一代核雕高手。

同时,通过薪火相传,使年轻一代的核雕能手也随之大量涌现,大有青出于蓝而胜于蓝之势。