医学微生物学(第七版)重点知识

- 格式:docx

- 大小:16.71 KB

- 文档页数:1

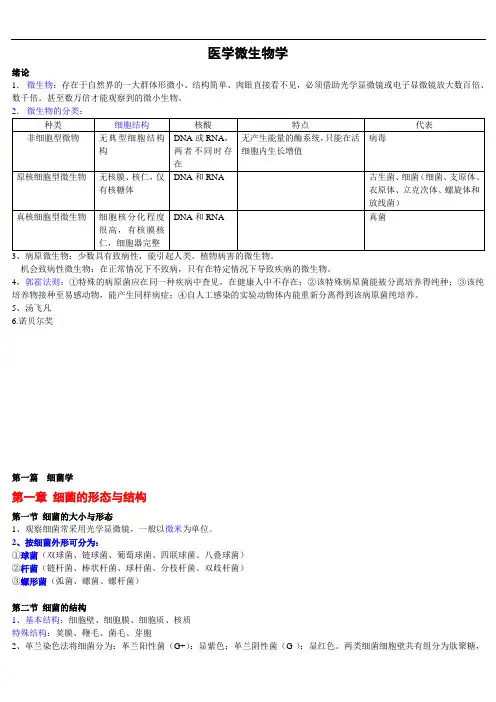

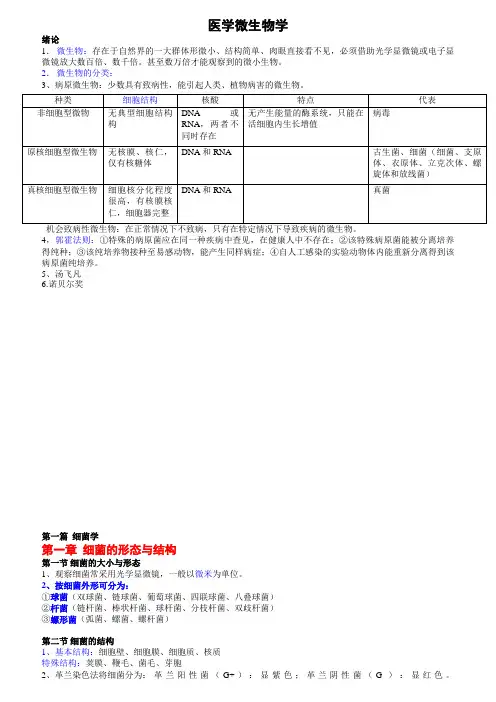

医学微生物学绪论1.微生物:存在于自然界的一大群体形微小、结构简单、肉眼直接看不见,必须借助光学显微镜或电子显微镜放大数百倍、数千倍。

甚至数万倍才能观察到的微小生物。

机会致病性微生物:在正常情况下不致病,只有在特定情况下导致疾病的微生物。

4,郭霍法则:①特殊的病原菌应在同一种疾病中查见,在健康人中不存在;②该特殊病原菌能被分离培养得纯种;③该纯培养物接种至易感动物,能产生同样病症;④自人工感染的实验动物体内能重新分离得到该病原菌纯培养。

5、汤飞凡6.诺贝尔奖第一篇细菌学第一章细菌的形态与结构第一节细菌的大小与形态1、观察细菌常采用光学显微镜,一般以微米为单位。

2、按细菌外形可分为:①球菌(双球菌、链球菌、葡萄球菌、四联球菌、八叠球菌)②杆菌(链杆菌、棒状杆菌、球杆菌、分枝杆菌、双歧杆菌)③螺形菌(弧菌、螺菌、螺杆菌)第二节细菌的结构1、基本结构:细胞壁、细胞膜、细胞质、核质特殊结构:荚膜、鞭毛、菌毛、芽胞2、革兰染色法将细菌分为:革兰阳性菌(G+):显紫色;革兰阴性菌(G-):显红色。

两类细菌细胞壁共有组分为肽聚糖,为原核生物所特有。

聚糖骨架由N-乙酰葡糖胺和N-乙酰胞壁酸交替排列,经β-1,4糖苷键联结而成。

3、革兰阳性菌细胞壁特有组分为磷壁酸(膜磷壁酸和壁磷壁酸)磷壁酸的功能:①维持菌体内离子平衡,稳定细胞壁②抗原性强,是阳性菌表面特有抗原③与细菌的粘附作用有关4、G-菌特有组分……外膜{脂蛋白、脂多糖(LPS)→【脂质A,核心多糖,特异多糖】、脂质双层、}脂多糖(LPS):即G-菌的内毒素。

①脂质A:内毒素的毒性和生物学活性的主要成分,无种属特异性,不同细菌的脂质A骨架基本一致,故不同细菌产生的内毒素的毒性作用均相似。

②核心多糖:有属特异性,位于脂质A的外层。

③特意多糖:即G-菌的菌体抗原(O抗原),是脂多糖的最外层。

在G-菌的细胞膜与外膜的脂质双层之间有一空隙称为周浆间隙5.细胞壁结构革兰阳性菌G+革兰阴性菌G-肽聚糖组成由聚糖骨架、四肽侧链、五肽交联桥构成坚韧三维立体结构由聚糖骨架、四肽侧链构成疏松二维平面网络结构肽聚糖厚度20~80nm 10~15nm肽聚糖层数可达50层仅1~2层肽聚糖含量占胞壁干重50~80% 仅占胞壁干重5~20%磷壁酸有无外膜无有6、细胞壁的功能:①维持菌体固有的形态②保护细菌抵抗低渗环境③参与菌体内外的物质交换④有多种抗原决定簇,决定了菌体的抗原性7、细菌细胞壁缺陷型(细菌L型):细菌细胞壁的肽聚糖结构受到理化或生物因素的直接破坏或合成被抑制,这种细菌壁受损的细菌在高渗环境下仍可存活者称为细菌细胞壁缺陷型。

医学微生物学复习要点重点总结1.微生物分类:微生物包括细菌、真菌、病毒、寄生虫等不同种类。

其中,细菌是单细胞微生物,可以根据形态、生理特征、遗传关系等进行分类。

真菌是真核生物,广泛存在于自然界中的土壤和植物中。

病毒是非细胞生物,需要寄生于宿主细胞才能进行复制。

寄生虫包括原生动物和蠕虫两大类。

2.微生物结构:细菌由细胞壁、细胞膜、细胞质和核酸组成。

真菌由菌丝、子实体和分生孢子组成。

病毒包含核酸(DNA或RNA)和蛋白质壳体。

寄生虫的结构因种类不同而不同。

3.微生物繁殖和生长:细菌通过二分裂来复制自身,生长速度快。

真菌以分生孢子的方式进行繁殖。

病毒需要寄生于宿主细胞进行复制。

寄生虫有多种繁殖方式,包括卵的产生和分裂。

4.微生物的致病机制:微生物可以通过多种方式引起疾病。

细菌可以通过产生毒素、刺激宿主免疫反应、侵入宿主组织等方式引起疾病。

真菌可以通过产生毒素、机械破坏和刺激宿主免疫反应等方式引起疾病。

病毒通过寄生于宿主细胞进行复制,对宿主细胞造成损害,引起疾病。

寄生虫可以通过侵入宿主组织、摧毁宿主细胞、干扰宿主机体等方式引起疾病。

5.微生物的诊断方法:微生物的诊断常常依赖于细菌培养和分离、病毒血清学检测、核酸检测、显微镜检查等方法。

细菌培养和分离可以通过培养基、温度、气体等条件来筛选和培养细菌。

病毒血清学检测通过检测宿主体液中的抗体来进行诊断。

核酸检测是利用特异性引物和放大技术来检测病原体的核酸。

显微镜检查可以观察细菌、真菌、寄生虫等的形态和结构。

6.微生物的预防和控制:微生物疾病的预防和控制包括个人防护措施、社区防控措施和医疗机构控制措施。

个人防护措施包括手卫生、面罩和个人防护装备的使用等。

社区防控措施包括检疫、消毒、卫生教育和疫苗接种等。

医疗机构控制措施包括手卫生、环境清洁、医疗废物管理等。

7.抗菌药物和耐药性:抗菌药物是治疗细菌感染的常用药物。

抗菌药物可以通过不同机制抑制细菌的生长和复制。

耐药性是指细菌对抗菌药物的抵抗能力增强。

《医学微生物学》重点内容总结医学微生物学是研究微生物在医学领域中的作用和应用的学科。

其重点内容包括微生物的分类、生长特性、致病机制、病原微生物的鉴定和治疗等方面。

下面是对医学微生物学的重点内容进行详细总结。

一、微生物的分类与特性微生物主要包括细菌、真菌、病毒和寄生虫。

细菌是单细胞的原核生物,具有细胞壁、腺苷酸等特点;真菌是真核生物,由菌丝体构成;病毒是非细胞微生物,只能在寄生细胞内复制和生长;寄生虫可以分为虫体寄生虫和原虫。

二、微生物的生长特性微生物的生长受到温度、pH值、氧气和营养物质等环境因素的影响。

不同的微生物对这些因素的要求各不相同,可分为嗜温菌、中温菌和嗜寒菌。

微生物在低温下不易繁殖,中温下适合繁殖,而高温则会杀死大多数微生物。

三、微生物的致病机制微生物通过多种途径引起疾病,例如细菌产生毒素损害宿主细胞、真菌通过侵袭宿主细胞引起病变、病毒感染宿主细胞破坏细胞结构、寄生虫则通过摄取寄生物宿主的营养和毒素分泌等方式活动。

四、病原微生物的鉴定病原微生物的鉴定是确定疾病的病因的重要一步。

常用的鉴定方法包括形态学鉴定、生化鉴定和分子生物学鉴定。

形态学鉴定主要通过观察微生物在培养基上的生长状况、形态和染色能力等特点;生化鉴定则通过检测微生物代谢产物、酶活性等来确定其特性;分子生物学鉴定则通过核酸扩增和测序来确定微生物的遗传信息。

五、微生物病原体的治疗微生物感染的治疗主要包括药物治疗和免疫治疗。

药物治疗通过给予抗生素、抗真菌药物和抗病毒药物来杀灭病原微生物;免疫治疗则通过给予疫苗和免疫血清来增强机体免疫力,抵抗微生物感染。

六、微生物的抗药性微生物的抗药性是指微生物对抗生素的耐药性。

微生物通过产生酶、改变药物的靶标蛋白和减少药物进入细胞等方式抵抗抗生素的作用。

抗药性的出现使得抗生素在临床使用上受到限制,对于抗生素的选择和使用需要谨慎。

总之,医学微生物学的重点内容涵盖了微生物的分类、生长特性、致病机制、病原微生物的鉴定和治疗等方面。

医学微生物学重点总结1.微生物的分类:微生物可以分为原核微生物(细菌和蓝藻)、真核微生物(真菌和原生动物)和病毒等。

每种微生物都有其独特的形态、结构和生活习性,对不同微生物的认识有助于正确诊断和治疗相关疾病。

2.微生物的生长及繁殖:微生物需要一定的生长条件才能繁殖,其中包括适宜的温度、pH值、营养物质和氧气等。

熟悉微生物的生长规律可以帮助我们掌握感染病原微生物的发展过程,从而采取适当的预防措施。

3.感染与免疫:微生物感染是导致人类许多疾病的原因之一、了解感染过程中微生物与宿主的相互作用机制对于预防和治疗感染病非常重要。

免疫系统是人体清除和防御微生物感染的关键,对于研究免疫机制和开发免疫相关的治疗方法具有重要意义。

4.微生物的致病机制:微生物引起疾病的机制各不相同。

细菌、真菌和病毒等微生物可以通过分泌毒素、侵犯宿主细胞或操纵宿主细胞的代谢等方式诱导疾病的发生。

研究微生物的致病机制对于有效预防和治疗相关疾病具有指导意义。

5.微生物检测和诊断:微生物的检测和诊断是判断疾病的发生和治疗效果的重要手段。

微生物的检测方法包括培养法、免疫学检测和分子生物学方法等。

了解和掌握不同的微生物检测方法对于提高诊断准确性和治疗效果至关重要。

6.抗微生物药物和耐药性:抗微生物药物是治疗感染病的主要方法。

然而,由于滥用和不合理使用抗生素等药物,导致微生物耐药性的出现,使得原本可治疗的疾病变得难以治疗。

因此,科学合理地使用抗微生物药物和开发新的药物对于控制微生物感染和预防耐药性的发展至关重要。

7.食品安全与微生物:食品污染是常见的卫生问题,与微生物感染密切相关。

了解微生物对食品质量和安全的影响,学习正确的食品处理和储存方法有助于预防食源性疾病的发生。

8.传染病与公共卫生:微生物感染是许多传染病的主要原因。

了解传染病的流行病学特点、传播途径和控制方法对于保障公众健康至关重要。

疫苗接种、个人卫生和环境卫生的重要性都是预防传染病的关键。

医学微生物学复习要点重点总结1.微生物的分类与特点:-根据形态特征可分为细菌、真菌、病毒、寄生虫等。

-细菌是单细胞的原核生物,可分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。

-真菌分为真菌和酵母菌,对糖类有较好的利用能力。

-病毒是核酸包裹在蛋白质外壳中的微生物,不能自主繁殖。

-寄生虫包括原虫、线虫和吸虫等,以细胞病原为主。

2.微生物的培养与鉴定:-培养微生物可通过无菌技术和培养基进行。

-常用的培养基有富养基、选择性和差异培养基等。

-鉴定微生物可通过生理生化特性、形态特征和分子生物学方法等。

3.微生物的致病机制:-细菌通过侵袭性和毒性产生疾病,可以通过感染、产生毒素和刺激宿主免疫反应等途径。

-病毒通过侵入宿主细胞,复制自身基因组并释放新的病毒颗粒来引发感染。

-真菌通过侵袭宿主组织或产生毒力因子来导致疾病。

-寄生虫通过宿主的体液或组织进行营养摄取和生殖,同时会导致宿主免疫反应。

4.常见微生物性疾病:-呼吸道感染:如肺炎、流行性感冒等,常见病原体有肺炎链球菌和流感病毒等。

-胃肠道感染:如细菌性食物中毒、霍乱等,常见病原体有大肠杆菌和沙门氏菌等。

-皮肤感染:如疖、蜂窝组织炎等,常见病原体有葡萄球菌和链球菌等。

-泌尿生殖道感染:如尿路感染、淋病等,常见病原体有大肠杆菌和淋球菌等。

-血液感染:如败血症、疟疾等,常见病原体有金黄色葡萄球菌和疟原虫等。

5.抗微生物药物的应用:-抗生素:如青霉素、头孢菌素等,用于治疗细菌感染。

-抗真菌药物:如抗念珠菌药物、广谱抗真菌药物等,用于治疗真菌感染。

-抗病毒药物:如抗流感药物、抗艾滋病病毒药物等,用于治疗病毒感染。

-抗寄生虫药物:如抗疟疾药物、抗寄生虫原虫药物等,用于治疗寄生虫感染。

6.感染控制与预防:-感染控制重点包括手卫生、消毒、隔离和个人防护等。

-预防包括疫苗接种、健康教育和环境控制等。

在复习医学微生物学时,应重点掌握微生物的分类和特点,了解微生物的培养与鉴定方法,掌握微生物的致病机制和常见微生物性疾病,以及抗微生物药物的应用和感染控制与预防措施。

医学微生物学复习要点重点总结医学微生物学是研究与人类和其他生物体相关的微生物如细菌、病毒、真菌和寄生虫之间相互作用的学科。

它是医学领域中重要的基础科学之一,对于诊断、预防和治疗疾病都有重要的意义。

下面是医学微生物学复习的重点总结。

1.微生物的分类和特征:微生物主要包括细菌、病毒、真菌和寄生虫。

细菌是一种单细胞的原核生物,可以根据形状、染色性质、需氧性和营养类别进行分类。

病毒是非细胞的寄生体,依赖于宿主细胞进行复制。

真菌多为多细胞的真核生物,可以分为酵母和菌丝两种形态。

寄生虫是一种可以寄生在其他生物体内的多细胞的真核生物,包括原虫、线虫和节肢动物等。

2.微生物的生长与繁殖:细菌通过二分裂进行繁殖,可以分为对称二分裂和不对称二分裂。

病毒依赖于宿主细胞进行繁殖,通过感染宿主细胞的方式将其生命活动转移到宿主细胞内。

真菌通过菌丝形态进行繁殖,可以通过孢子的方式进行传播。

寄生虫通过传染媒介或直接侵入宿主体内进行繁殖。

3.微生物的致病机制:微生物致病的主要机制包括毒力因子和致病因子。

毒力因子是微生物产生的一些具有害作用的分子,包括外毒素、内毒素、细胞产物等。

致病因子是微生物产生的一些机制或结构,可以导致其感染宿主细胞或组织,如细菌的附着因子、入侵因子等。

4.微生物感染与免疫:微生物感染的过程包括微生物的进入、侵入、定植和繁殖。

人体通过免疫系统对微生物进行防御,免疫系统包括先天性免疫和获得性免疫。

先天性免疫通过非特异性的防御机制对抗微生物,如皮肤和黏膜屏障、巨噬细胞的吞噬作用等。

获得性免疫是指在感染或疫苗接种后形成的具有特异性的免疫应答,包括细胞免疫和体液免疫。

5.常见的微生物相关疾病:微生物可以引起多种疾病,常见的包括感染性疾病和寄生虫病。

感染性疾病常见的包括呼吸道感染、消化道感染、泌尿道感染、中枢神经系统感染等。

寄生虫病常见的包括疟疾、血吸虫病、包虫病等。

6.微生物的预防和控制:预防和控制微生物的感染主要包括个人卫生、环境卫生、疫苗接种和药物治疗等。

医学微生物学重点知识总结医学微生物学是指研究人类疾病与微生物之间相互关系的学科。

它涉及了微生物的形态结构、生长繁殖、代谢功能、致病机制及其与人类免疫系统的互动等方面知识。

下面将通过总结医学微生物学的重点知识来加深对这一学科的理解。

1.微生物的分类和形态结构:微生物可以分为细菌、病毒、真菌、寄生虫等。

细菌是一类原核生物,具有细胞壁、细胞膜、核糖体等结构;病毒是非细胞生物,由遗传物质和蛋白质组成,需要寄生于宿主细胞中进行复制;真菌包括酵母菌和菌丝菌,具有细胞壁、细胞膜和真菌丝等结构;寄生虫是一类复杂的多细胞生物,包括原虫、线虫等,它们在宿主体内寄生和繁殖。

2.微生物的生长繁殖:细菌的生长需要适宜的温度、pH值和营养物质等环境条件,可以通过二分裂、芽生、分枝等方式进行繁殖;病毒无法自行繁殖,它需要感染宿主细胞并利用细胞机制复制自身;真菌可以通过分裂生殖、芽生、孢子等方式进行繁殖;寄生虫的繁殖方式多样,包括分裂繁殖、卵生、母体生殖等。

3.微生物的代谢功能:微生物在代谢过程中产生能量和合成生物分子。

细菌和真菌可以通过新陈代谢、呼吸代谢等方式进行能量产生;病毒无自身代谢系统,需要寄生于宿主细胞中获得能量;真菌和细菌可以通过各种代谢途径合成生物分子,包括核酸、蛋白质、脂类等;病毒无法进行自主合成,需要利用宿主细胞合成所需的生物分子。

4.微生物的致病机制:微生物可以通过直接侵害宿主细胞、产生毒素、激活宿主免疫反应等方式导致疾病的发生。

细菌可以通过胞外毒素、内毒素和细胞因子等对宿主产生毒害作用;病毒可以感染宿主细胞并复制繁殖,导致细胞损伤和免疫反应的激活;真菌通过菌丝侵入宿主组织,排出各种代谢产物对宿主产生毒性影响;寄生虫可以侵入宿主组织、分泌毒素和引起免疫反应。

5.微生物与人类免疫系统的互动:微生物与人类免疫系统之间形成了一种动态平衡。

免疫系统通过识别和消除病原微生物,保护宿主免受感染;微生物则通过各种机制逃避宿主免疫攻击,侵入宿主细胞并进行复制。

医学微生物学重点总结医学微生物学是研究病原微生物与人类健康之间的相互关系的一门学科。

它涉及研究微生物的分类、特性、繁殖、致病性机制、传播途径、诊断、治疗和预防等方面的知识。

以下是医学微生物学的重点总结。

1. 微生物分类和特性:医学微生物学涉及对各种微生物进行分类和了解其基本特性。

这包括细菌、真菌、寄生虫和病毒等微生物。

对微生物的分类可根据细菌形态、生物化学反应、遗传特性等进行。

了解微生物的特性对于研究其致病性和治疗方案的制定至关重要。

2. 微生物繁殖和传播途径:医学微生物学研究微生物的繁殖和传播途径,以便了解病原微生物的感染机制。

微生物可以通过直接接触、通过空气(飞沫传播)、通过水、食物等途径传播。

了解微生物的传播途径有助于制定相应的预防与控制措施。

3. 病原微生物的致病机制:医学微生物学研究微生物如何感染宿主并导致疾病。

细菌可通过产生毒素、侵入宿主细胞、破坏宿主组织等方式导致疾病。

真菌和寄生虫可通过吸附、侵袭和应激反应等途径引发疾病。

病毒则通过感染宿主细胞并利用其代谢机制来复制自身并破坏宿主细胞。

4. 微生物与宿主的相互作用:医学微生物学研究微生物与宿主免疫系统的相互作用。

宿主免疫系统会对微生物入侵作出反应,包括炎症反应和免疫应答。

微生物也会通过多种机制逃避宿主免疫反应,从而导致感染出现或持续发展。

了解微生物与宿主免疫系统的相互作用有助于研究疾病的发展机制和免疫治疗的设计。

5. 微生物的诊断和治疗:医学微生物学研究微生物感染的诊断和治疗方法。

常用的微生物诊断方法包括培养、荧光染色、PCR等技术。

治疗方面,常用的方法包括抗菌药物、抗真菌药物、抗寄生虫药物和抗病毒药物等。

了解微生物的诊断和治疗方法对于临床治疗和疾病预防有重要意义。

6. 预防与控制策略:医学微生物学研究预防与控制微生物感染的策略。

这包括个人卫生、环境卫生、消毒杀菌措施、预防接种、抗生素合理使用等。

了解微生物感染的预防与控制策略对于保护个人和公共卫生至关重要。

医学微生物学绪论1.微生物:存在于自然界的一大群体形微小、结构简单、肉眼直接看不见,必须借助光学显微镜或电子显微镜放大数百倍、数千倍。

甚至数万倍才能观察到的微小生物。

2.微生物的分类:3、病原微生物:少数具有致病性,能引起人类、植物病害的微生物。

4,郭霍法则:①特殊的病原菌应在同一种疾病中查见,在健康人中不存在;②该特殊病原菌能被分离培养得纯种;③该纯培养物接种至易感动物,能产生同样病症;④自人工感染的实验动物体内能重新分离得到该病原菌纯培养。

5、汤飞凡6.诺贝尔奖第一篇细菌学第一章细菌的形态与结构第一节细菌的大小与形态1、观察细菌常采用光学显微镜,一般以微米为单位。

2、按细菌外形可分为:①球菌(双球菌、链球菌、葡萄球菌、四联球菌、八叠球菌)②杆菌(链杆菌、棒状杆菌、球杆菌、分枝杆菌、双歧杆菌)③螺形菌(弧菌、螺菌、螺杆菌)第二节细菌的结构1、基本结构:细胞壁、细胞膜、细胞质、核质特殊结构:荚膜、鞭毛、菌毛、芽胞2、革兰染色法将细菌分为:革兰阳性菌(G+):显紫色;革兰阴性菌(G-):显红色。

两类细菌细胞壁共有组分为肽聚糖,为原核生物所特有。

聚糖骨架由N-乙酰葡糖胺和N-乙酰胞壁酸交替排列,经β-1,4糖苷键联结而成。

3、革兰阳性菌细胞壁特有组分为磷壁酸(膜磷壁酸和壁磷壁酸)磷壁酸的功能:①维持菌体内离子平衡,稳定细胞壁②抗原性强,是阳性菌表面特有抗原③与细菌的粘附作用有关4、G-菌特有组分……外膜{脂蛋白、脂多糖(LPS)→【脂质A,核心多糖,特异多糖】、脂质双层、}脂多糖(LPS):即G-菌的内毒素。

①脂质A:内毒素的毒性和生物学活性的主要成分,无种属特异性,不同细菌的脂质A骨架基本一致,故不同细菌产生的内毒素的毒性作用均相似。

②核心多糖:有属特异性,位于脂质A的外层。

③特意多糖:即G-菌的菌体抗原(O抗原),是脂多糖的最外层。

在G-菌的细胞膜与外膜的脂质双层之间有一空隙称为周浆间隙5.细胞壁结构革兰阳性菌 G+革兰阴性菌 G-肽聚糖组成由聚糖骨架、四肽侧链、五肽交联桥构成坚韧三维立体结构由聚糖骨架、四肽侧链构成疏松二维平面网络结构肽聚糖厚度20~80nm 10~15nm肽聚糖层数可达50层仅1~2层肽聚糖含量占胞壁干重50~80% 仅占胞壁干重5~20%磷壁酸有无外膜无有6、细胞壁的功能:①维持菌体固有的形态②保护细菌抵抗低渗环境③参与菌体内外的物质交换④有多种抗原决定簇,决定了菌体的抗原性7、细菌细胞壁缺陷型(细菌L型):细菌细胞壁的肽聚糖结构受到理化或生物因素的直接破坏或合成被抑制,这种细菌壁受损的细菌在高渗环境下仍可存活者称为细菌细胞壁缺陷型。

医学微生物学复习要点重点总结1.微生物的分类:微生物可分为细菌、真菌、原生动物和病毒。

细菌是单细胞的原核生物,具有不同形态和代谢特性。

真菌是多细胞的真核生物,可以是细菌性或真菌性感染的致病原。

原生动物是单细胞的真核生物,在人体内常引起原虫感染。

病毒是非细胞的微生物,必须寄生在宿主细胞内进行复制。

2.微生物的传播:微生物通过空气、食物、水、斑点、直接接触等途径传播。

常见的传播途径是飞沫传播,例如咳嗽和打喷嚏产生的飞沫中含有致病微生物。

3.微生物的致病性:微生物致病性取决于其毒力、感染剂量和宿主免疫力。

一些微生物通过产生毒素来引起疾病,例如破伤风杆菌产生的破伤风毒素会导致肌肉痉挛和神经系统紊乱。

4.微生物的诊断和检测:微生物感染的诊断是通过分离和鉴定微生物来确定的。

分离是从患者样本中获得纯培养物,鉴定包括形态学、生理学和免疫学特性的研究。

现代的分子生物学技术也被广泛应用于微生物的检测和鉴定。

5.典型微生物感染:常见的微生物感染包括细菌性感染、真菌感染和病毒感染。

其中,肺炎链球菌、结核杆菌和流感病毒是最常见的病原体之一6.抗菌药物的应用:抗菌药物是用于治疗微生物感染的药物。

常见的抗菌药物包括抗生素、抗真菌药物和抗病毒药物。

抗菌药物的选择取决于微生物的敏感性和临床症状。

7.抗菌耐药性问题:由于滥用和不当使用抗菌药物,微生物的抗药性不断增加。

抗菌耐药性是严重威胁公共卫生的问题,需要合理使用抗菌药物并改善卫生条件以减少微生物传播。

8.预防和控制微生物感染:预防和控制微生物感染的措施包括手卫生、个人防护、环境卫生、免疫接种和合理使用抗菌药物等。

免疫接种是预防病毒感染的有效措施,例如水痘、麻疹和流感疫苗的接种。

9.全球公共卫生问题:微生物感染是全球公共卫生问题的重要组成部分。

例如,艾滋病毒感染、结核病和寨卡病毒感染等疾病对全球卫生产生了重大影响。

国际合作和卫生政策的制定对于预防和控制微生物感染至关重要。

总之,医学微生物学的复习要点主要包括微生物的分类、传播途径、致病性、诊断和检测方法、常见微生物感染、抗菌药物应用、抗菌耐药性问题、预防和控制微生物感染的措施,以及全球公共卫生问题。

《医学微生物学》分章节重点归纳《医学微生物学》分章节重点归纳细目定义与分类一、微生物的基本概念1.细菌的形态要点(1)微生物和医学微生物的定义(2)三大类微生物及其特点细菌的三种形态及测量单位(1)细菌基本结构的构成(2)肽聚糖的结构(3)革兰2.细菌的基本结构氏阳性菌和阴性菌细胞壁的结构和医学意义(4)细菌胞二、细菌的形态与结构质内与医学有关的重要结构与意义(1)荚膜及其与细菌致病性的关系(2)鞭毛及其与医3.细菌特殊结构学的关系(3)菌毛的定义、分类及其与医学的关系(4)芽孢及其与医学的关系4.细菌形态与结构的革兰氏染色的步骤、结果判定和医学意义检查法1.细菌生长繁殖的条(1)细菌生长繁殖的基本条件与方式(2)根据对氧需件求进行细菌分类三、细菌的生理2.细菌的分解和合成(1)细菌生化反应的原理代谢(2)由细菌产生并与医学有关的主要合成代谢产物3.细菌的人工培养(1)培养基的概念(2)细菌在液体和固体培养基中的生长现象(3)细菌人工培养在医学中的应用1.基本概念消毒、灭菌、无菌、抑菌和防腐的概念(1)热力灭菌法的种类及其应用(2)射线灭菌法的原四、消毒与灭菌2.物理灭菌法理和应用3.化学消毒灭菌法常用化学消毒剂的种类、浓度和应用1.噬菌体的生物学性噬菌体的概念、形态、化学组成及主要应用状五、噬菌体2.毒性噬菌体和温和(1)毒性噬菌体的概念噬菌体(2)温和噬菌体的概念及其与细菌遗传物质转移的关系医学教育网搜集整理1.细菌遗传与变异的细菌遗传物质的种类物质基础六、细菌的遗传与变异2.细菌遗传与变异的(1)转化、接合、转导、溶原性转换的概念(2)耐药机制质粒及其与耐药性的关系1.正常菌群与机会性(1)正常菌群、机会性致病菌、菌群失调、菌群失调症致病菌的概念(2)机会性致病菌的致病条件2.医院感染(1)医院感染的来源(2)医院感染的控制七、细菌的感染3.细菌的致病性(1)细菌的毒力(2)细菌内、外毒素的主要区别与免疫(1)固有免疫(非特异性免疫)的组成(2)吞噬细胞4.宿主的非特异性免吞噬作用的后果(3)胞外菌感染、胞内菌感染及外毒素疫力致病的免疫特点(1)细菌感染的来源(2)菌血症、毒血症、败血症、5.感染的发生与发展脓毒血症的概念1.细菌学诊断(1)标本的采集原则(2)检验程序八、细菌感染的检查方法与防治原则2.血清学诊断常用的血清学诊断方法1 单元3.人工主动免疫和人(1)适应性免疫(特异性免疫)的获得方式(2)人工工被动免疫免疫的概念和常用的免疫制剂(1)形态、染色和分类(2)致病物质的种类和所致疾1.葡萄球菌属病(3)致病性葡萄球菌的鉴别要点(1)形态、染色和分类(2)致病物质的种类和所致疾2.链球菌属九、病原性球菌病(3)链球菌溶血素和临床检测的关系3.肺炎链球菌(1)形态和染色(2)主要致病物质与所致疾病(1)生物学性状(2)主要致病物质和所致疾病(3)标4.脑膜炎奈瑟氏菌本采集和分离鉴定5.淋病奈瑟氏菌(1)形态、染色、致病物质及所致疾病(2)防治原则1.肠道杆菌的共同特(1)形态、染色和结构(2)生化反应的特点征十、肠道杆菌(1)致病性大肠埃希氏菌的种类(2)肠出血型大肠埃2.埃希氏菌属希氏菌的血清型及所致疾病(3)大肠埃希氏菌在卫生细菌学检查中的应用(1)种类、致病物质及所致疾病(2)标本采集、分离3.志贺氏菌属培养与鉴定十、肠道杆菌(1)主要致病菌种类、致病物质、所致疾病(2)肠热4.沙门氏菌属症的标本采集及分离鉴定(3)肥达氏试验和结果判断1.霍乱孤菌(1)生物学性状(2)致病物质及所致疾病十一、孤菌属2.副溶血性弧菌所致疾病(1)破伤风梭菌的生物学性状、致病物质、所致疾病和1.厌氧芽孢梭菌防治原则(2)产气荚膜梭菌的生物学性状、致病物质、十二、厌氧性杆所致疾病、微生物学检查和防治原则(3)肉毒梭菌形态、菌致病物质及所致疾病2.无芽孢厌氧菌致病条件、感染特征及所致疾病种类十三、棒状杆菌(1)形态、染色、致病物质及所致疾病(2)微生物学白喉棒状杆菌属检查和防治原则(1)形态、染色、培养特性和抵抗力(2)结核分枝杆十四、分枝杆菌1.结核分枝杆菌菌感染的免疫特点(3)结核菌素试验的原理、结果判断属和应用(4)微生物学检查和防治原则2.麻风分枝杆菌形态、染色和致病性放线菌属和奴卡氏十五、放线菌属和奴卡主要致病性放线菌及其致病性菌属氏菌属十六、动物源性1.布鲁氏菌属形态、染色、种类和所致疾病2.耶尔森氏菌属鼠疫杆菌的形态、染色、致病物质和所致疾病细菌3.炭疽芽孢杆菌形态、染色、抵抗力、所致疾病和防治原则1.流感嗜血杆菌形态、染色、培养特性及所致疾病2.百日咳鲍特氏菌形态、染色、所致疾病和防治原则十七、其他细菌3.幽门螺杆菌形态、染色、培养特点及所致疾病4.军团菌传播途径及其所致疾病5.铜绿假单胞菌形态、染色、色素及所致疾病6.弯曲菌属生物学性状、致病性及其防治原则枝原体的概念、培养特性及其与细菌L型的区别十八、枝原体(支原体)1.生物学性状2.主要病原性枝原体(1)肺炎枝原体所致疾病(2)溶脲脲原体所致疾病1.生物学性状概念、形态、染色及其培养特性十九、立克次氏体2.主要病原性立克次普氏立克次氏体、斑疹伤寒立克次氏体、恙虫病立克次体氏体和伯氏考克斯氏体(Q热柯克斯体)的传染源、传播媒介和所致疾病1.生物学性状概念、形态、染色及培养特性二十、衣原体2.主要病原性衣原体(1)沙眼衣原体的亚种和所致疾病(2)肺炎衣原体所致疾病1.钩端螺旋体形态、染色、培养特性、所致疾病和防治原则二十一、螺旋体2.密螺旋体梅毒螺旋体的形态、染色、所致疾病及其防治原则3.疏螺旋体伯氏疏螺旋体的形态、染色及所致疾病1.概述真菌及其分类、形态与结构、培养特性及致病性(1)皮肤癣真菌常见的种类和致病性(2)白假丝酵母二十二、真菌2.主要病原性真菌菌(白念珠菌)的生物学性状、致病性和微生物学检查(3)新生(型)隐球菌的生物学性状、致病性和微生物学检查二十三、病毒的1.病毒的形态病毒体的概念和测量单位2.病毒的结构和化学(1)病毒的结构和对称性(2)病毒的化学组成与功能组成基本性状3.病毒的增殖病毒增殖的过程4.理化因素对病毒的(1)物理因素(2)化学因素影响二十四、病毒的1.病毒的传播方式水平传播和垂直传播2.病毒的感染类型慢性感染、潜伏感染和慢发病毒感染(1)病毒对宿主细胞的直接作用(2)病毒感染的免疫3.致病机制感染和免疫病理作用(1)抗病毒感染的免疫(2)干扰素的概念、抗病毒机4.病毒的感染与免疫制及应用(3)中和抗体的概念及作用机制1.病毒感染的检查方(1)标本的采集和送检(2)病毒分离培养方法(3)病法毒感染的血清学诊断方法二十五、病毒感染的检查方法和防治原则2.病毒感染的防治原人工主动免疫和被动免疫及其常用制剂则(1)人流感病毒及禽流感病毒生物学性状和变异医学1.正黏病毒教育网搜集整理(2)致病性和免疫性(1)麻疹病毒的致病性、免疫性和防治原则(2)腮腺2.副黏病毒二十六、呼吸道病毒炎病毒的致病性(1)冠状病毒生物学性状(2)SARS冠状病毒致病性及3.冠状病毒防治原则4.其他病毒(1)腺病毒的生物学性状和致病性(2)风疹病毒的致轮状病毒的形态、致病性(1)生物学性状(2)致病性与免疫性(3)微生物学检1.甲型肝炎病毒查和预防措施(1)生物学性状(2)致病性与免疫性(3)微生物学检2.乙型肝炎病毒查和预防措施二十八、肝炎病毒(1)生物学性状(2)致病性与免疫性(3)微生物学检3.丙型肝炎病毒查和预防原则4.丁型肝炎病毒生物学特点和致病性5.戊型肝炎病毒(1)生物学性状(2)致病性(3)微生物学检查1.流行性乙型脑炎病传播途径、致病性、免疫性和防治原则二十九、虫媒病毒毒2.登革病毒致病性形态、结构、培养特性、主要型别、流行环节、致病性三十、出血热病毒汉坦病毒及免疫性1.单纯疱疹病毒致病性2.水痘一带状疱疹病致病性三十一、疱疹病毒毒3.巨细胞病毒致病性4.EB病毒致病性三十二、逆转录病毒人类免疫缺陷病毒(1)形态、结构、复制和变异(2)传染源和传播途径、感染过程和致病机制(3)微生物学检查(4)防治原则1.狂犬病病毒生物学性状、致病性和防治原则三十三、其他病毒致病性2.人乳头瘤病毒三十四、亚病毒朊粒(1)生物学性状(2)致病性1.概述2.脊髓灰质炎病毒二十七、肠道病毒3.柯萨奇病毒和埃可病毒4.急性胃肠炎病毒病性和防治原则人类肠道病毒的种类和共性型别、致病性、免疫性和防治原则致病性扩展阅读:医学微生物学《分章节重点归纳》绪论、微生物的基本概念定义:广泛存在于自然界的形体微小、数(1)微生物和医学微生物的量繁多、肉眼看不见,需借助于光学显微定义:绝大多数微生物对镜或电子显微镜放大数百倍、上千倍才能人类和动植物是有益和必观察到的低等生物体。

医学微生物学》重点内容总结细菌学总论1、微生物的六大特点:体积微小、结构简单、种类繁多、分布广泛、繁殖迅速、容易变异。

2、微生物的种类与分布:①非细胞型微生物最小,无典型的细胞结构,无产生能量的酶系统,只能在活细胞内生长繁殖,核酸类型为DNA或RNA,两者不同时存在,病毒属之。

②原核细胞型微生物原始核呈dsDNA结构,无核膜、核仁,细胞器很不完善,只有核糖体,DNA和RNA同时存在,细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体、放线菌属之。

③真核细胞型微生物细胞核分化程度高,有核膜和核仁,细胞器完整,真菌属之。

3、细菌的细胞壁:①G+和G-细菌细胞壁的共有组分为肽聚糖,G+细菌的肽聚糖由聚糖骨架、四肽侧链和五肽交联桥三部分组成,G-细菌的肽聚糖由聚糖骨架和四肽侧链两部分组成。

②G+细菌细胞壁的特殊组分为磷壁酸。

③G-细菌细胞壁的特殊组分为外膜,外膜由脂蛋白、脂质双层和脂多糖三部分组成,脂多糖由脂质A、核心多糖、特异多糖三部分组成,即G-细菌的内毒素。

脂质A是内毒素的毒性和生物学活性的主要组分。

④细菌L型:细胞壁受损的细菌能够生长和分裂者叫细菌L型。

细菌L型的四大特点:高度多形性、高渗、对作用于细胞壁的抗生素不敏感、可恢复到有细胞壁的状态。

4、质粒:18页整个一段5、异染颗粒:胞质颗粒中有一种主要成分是RNA和多偏磷酸盐的颗粒,嗜碱性强,用亚甲蓝染色时着色较深呈紫色,叫异染颗粒或纡回体,常见于白喉棒状杆菌。

6、核质:细菌的遗传物质叫核质或拟核。

7、细菌的特殊结构:(掌握各自的概念及功能,一道10分的论述题)8、微生物学两大经典染色:(一道5分的简答题)①Gram染色:标本固定后,先用碱性染料结晶紫初染,再加碘液媒染,使之生成结晶紫-碘复合物,此时不同细菌均被染成深紫色。

然后用95%乙醇处理,有些细菌被脱色,有些不能。

最后用稀释复红或沙黄复染。

此法可将细菌分为两大类:不被乙醇脱色仍保留紫色者为G+细菌,被乙醇脱色后复染成红色者为G-细菌。

《医学微生物学》分章节重点归纳医学微生物学是研究与医学相关的微生物的科学,主要涉及病原微生物、微生物病和微生物学方法等内容。

以下是对医学微生物学的分章节重点归纳。

第一章:概论本章主要介绍医学微生物学的概念、历史背景、研究方法以及与医学微生物学相关的其他学科的关系。

重点内容包括病原微生物与人类疾病的关系,微生物学方法的发展以及医学微生物学在临床实践中的应用。

第二章:原核微生物学本章主要介绍细菌和古菌两类原核微生物的形态结构、生命周期、生理代谢以及病原性。

重点内容包括细菌的分类与鉴定、细菌的培养方法、细菌对人体的感染机制以及细菌引起的典型疾病。

第三章:真菌学本章主要介绍真菌的形态结构、生活方式、生理代谢以及病原性。

重点内容包括真菌感染的分类、真菌的培养方法、真菌引起的典型疾病以及抗真菌药物的应用。

第四章:病毒学本章主要介绍病毒的结构、生命周期以及病原性。

重点内容包括病毒的分类、病毒的培养方法、病毒感染的机制以及病毒引起的典型疾病。

此外,还包括病毒感染的免疫学和病毒疫苗的研制等内容。

第五章:寄生虫学本章主要介绍寄生虫的形态结构、生活方式、生活史以及病原性。

重点内容包括寄生虫的分类、寄生虫的诊断方法、寄生虫引起的典型疾病以及抗寄生虫药物的应用。

第六章:微生物感染的防控本章主要介绍微生物感染的传播途径、预防措施以及监测和控制方法。

重点内容包括医院感染的防控策略、个人防护用品的使用以及医院环境的消毒方法。

此外,还包括医学微生物学在流行病学研究中的应用以及抗生素的合理应用。

第七章:微生物学检验与诊断本章主要介绍微生物学检验与诊断的方法,包括病原微生物的分离与鉴定、感染性疾病的实验室诊断以及微生物耐药性检测。

重点内容包括细菌培养与鉴定的方法、快速诊断方法(如PCR技术和免疫学检测等)以及耐药性检测的方法。

第八章:免疫学与微生物感染本章主要介绍免疫系统的基本原理、免疫学方法以及免疫系统与微生物感染之间的相互作用。

微生物名词解释1.真核细胞型微生物:细胞核分化程度高,有核膜、核仁、染色体,细胞器完善,如真菌。

2.正常菌群:正常定居在人体体表及开放性腔道的一定种类的数量的微生物群,通常对人体有益无害。

3.条件致病菌(机会致病菌):正常条件下不致病,特定条件下可致病的微生物。

4.肽聚糖:又称糖肽、粘肽,是细菌细胞壁的主要成份,为原核细胞型微生物所特有G+菌的肽聚糖由聚糖骨架、四肽侧链、五肽甘氨酸交联桥三部分组成,G-菌的仅由聚糖骨架和四肽侧链构成。

5.磷壁酸:是G+菌细胞壁的特有成份,由核糖醇和甘油残基经磷酸二酯键相互连接而成的多聚物,穿插于肽聚糖层中。

包括膜磷壁酸和壁磷壁酸。

可具有黏附组织、介导离子通透等功能。

6.脂多糖:是G-菌细胞壁特有的成份,也即G-菌的内毒素,位于外膜的最外层,由内向外由类脂A、核心多糖、特异多糖三部分组成。

7.质粒:细菌细胞浆内核质之外的环状双股DNA,编码非细菌生存所必须的生物学性状,能自主复制。

8.中介体:细菌细胞膜向胞质内折叠卷曲而成的囊状物,是细胞膜面积和功能的扩大,参与细菌分裂、呼吸、生物合成等功能。

9.芽孢:某些G+菌在一定条件下,细胞质脱水浓缩凝聚成圆形或椭圆形的小体叫芽孢。

具有多层膜结构,保存细菌全部生命活动的物质(完整的核质,酶系统及合成菌体成份的结构)。

是代谢处于静止状态的休眠的细菌,适宜条件下可发芽成一个细菌。

10.荚膜:某些细菌细胞壁外包绕一层黏液性物质,边界明显、性质稳定、厚度大于0.2μm称为荚膜。

染色后光镜下可见。

11.鞭毛:全部的螺形菌、某些杆菌、少数G+菌表面长有细长弯曲的丝状物称为鞭毛,是细菌的运动器官,成份为蛋白质。

电镜或特殊染色后光镜下可见。

12.易染颗粒:细菌胞质中主要成份为RNA和多偏磷酸盐的营养储存颗粒,营养充足时含量多,营养缺乏时被消耗而减少。

因嗜碱性强,着色较菌体其它成份深称为易染颗粒。

13.核质:细菌的遗传物质由裸露的双股DNA盘旋卷曲成网状结构,无核膜核仁称为核质、核区或拟核。

医学微生物学

绪论

1.微生物:存在于自然界的一大群体形微小、结构简单、肉眼直接看不见,必须借助光学显微镜或电子显微镜放大数百倍、数千倍。

甚至数万倍才能观察到的微小生物。

3、病原微生物:少数具有致病性,能引起人类、植物病害的微生物。

机会致病性微生物:在正常情况下不致病,只有在特定情况下导致疾病的微生物。

4,郭霍法则:①特殊的病原菌应在同一种疾病中查见,在健康人中不存在;②该特殊病原菌能被分离培养得纯种;③该纯培养物接种至易感动物,能产生同样病症;④自人工感染的实验动物体内能重新分离得到该病原菌纯培养。

5、汤飞凡

6.诺贝尔奖

第一篇细菌学

第一章细菌的形态与结构

第一节细菌的大小与形态

1、观察细菌常采用光学显微镜,一般以微米为单位。

2、按细菌外形可分为:

①球菌(双球菌、链球菌、葡萄球菌、四联球菌、八叠球菌)

②杆菌(链杆菌、棒状杆菌、球杆菌、分枝杆菌、双歧杆菌)

③螺形菌(弧菌、螺菌、螺杆菌)

第二节细菌的结构

1、基本结构:细胞壁、细胞膜、细胞质、核质

特殊结构:荚膜、鞭毛、菌毛、芽胞

2、革兰染色法将细菌分为:革兰阳性菌(G+):显紫色;革兰阴性菌(G-):显红色。

两类细菌细胞壁共有组分为肽聚糖,为原核生物所特有。

聚糖骨架由N-乙酰葡糖胺和N-乙酰胞壁酸交替排列,经β-1,4糖苷键联结而成。

3、革兰阳性菌细胞壁特有组分为磷壁酸(膜磷壁酸和壁磷壁酸)

磷壁酸的功能:①维持菌体内离子平衡,稳定细胞壁

②抗原性强,是阳性菌表面特有抗原

③与细菌的粘附作用有关

4、G-菌特有组分??外膜{脂蛋白、脂多糖(LPS)→【脂质A,核心多糖,特异多糖】、脂质双层、}

脂多糖(LPS):即G-菌的内毒素。

①脂质A:内毒素的毒性和生物学活性的主要成分,无种属特异性,不同细菌的脂质A骨架基本一致,故不同细菌产生的内毒素的毒性作用均相似。

②核心多糖:有属特异性,位于脂质A的外层。

③特意多糖:即G-菌的菌体抗原(O抗原),是脂多糖的最外层。

在G-菌的细胞膜与外膜的脂质双层之间有一空隙称为周浆间隙。