《设计基础Ⅰ1305203239》教学大纲

- 格式:doc

- 大小:66.00 KB

- 文档页数:5

《设计基础》课程教学大纲.doc《设计基础》课程教学大纲(适用于美术学专业)课程编码:1801013080总学时:64学时总学分:2.5开课学期:第二学期课程类别:专业必修课先修课程:绘画基础一、课程教学目的《设计基础》为美术学专业学生分专业前的专业必修课。

它主要讲授设计的基础知识、三大构成设计的形态及形式、设计基础的信息传达,进行设计的入门基础理论、基本技法的训练。

通过本课程的学习,使学生对设计的基础理论及基本技法有初步的了解,以纯粹的构成手法为研究对象,进入一种逻辑思维与形象思维相结合的训练模式,培养学生对视觉形象的形态、色彩、肌理等创造性构思和造型能力。

并能够初步掌握基础设计的绘画技法,培养学生对点、线、面、体、色彩、材料的认知及把握能力,对绘画创作具有重要的启发作用。

通过理论与实践训练使学生懂得学习设计的作用与意义,理解并掌握设计的基本原理和方法;学会应用构成的基本原理与视觉语言进行有n的的视觉形象创造;培养学生对艺术视觉形态的创造能力和审美能力,为今后的专业学习打下基础。

二、课程基本内容第一章设计基础的训练教学目标:要求学生了解点、线、面等设计元素基本形态及其美的形式法则。

使学生们掌握设计最基本的存在形式及变幻形式。

教学内容:构成设计与方法;构成中美的形式法则;新形态的发现;材料肌理的形成与特征。

教学重点:构成中美的形式法则。

教学难点:形式法则的应用。

第二章平面构成设计基础教学目标:了解平面构成的基本概念和应用,认识平面构成的不同类型和表现形式,掌握平面构成表现的基本方法。

教学内容:平面构成的概论;平面构成的设计元素;平面构成的形式美法则; 平面构成的主要构成形式。

教学重点:平面构成的形式法则、骨格的常见形式。

教学难点:儿种骨格形式的运用。

第三章色彩构成设计基础教学目标:了解色彩构成的基本概念,理解色彩的基本知识,掌握色彩构成的不同类型和表现形式。

教学内容:色彩构成概论;色彩构成基础知识;色彩的对比与调和的研究;色彩的形象与色彩设计。

《设计基础》教学大纲一、基本信息二、教学目标及任务本课程的开设是为了对人文地理与城市规划专业在后期的设计类课程如建筑设计、城市控制性详细规划及修建性详细规划等在专业知识、专业技能等方面打下基础。

通过该课程的教学,使学生能够建立平面构成、立体构成、空间构成的概念,并且学会利用铅笔、水彩等手段来表达设计意图。

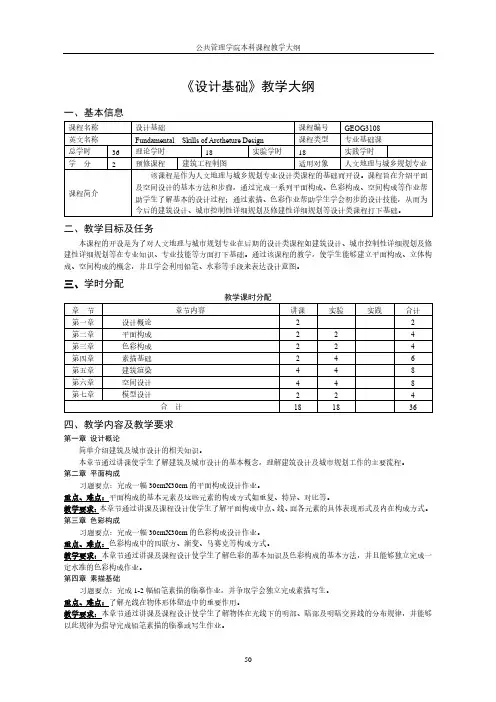

三、学时分配四、教学内容及教学要求第一章设计概论简单介绍建筑及城市设计的相关知识。

本章节通过讲课使学生了解建筑及城市设计的基本概念,理解建筑设计及城市规划工作的主要流程。

第二章平面构成习题要点:完成一幅30cmX30cm的平面构成设计作业。

重点、难点:平面构成的基本元素及这些元素的构成方式如重复、特异、对比等。

教学要求:本章节通过讲课及课程设计使学生了解平面构成中点、线、面各元素的具体表现形式及内在构成方式。

第三章色彩构成习题要点:完成一幅30cmX30cm的色彩构成设计作业。

重点、难点:色彩构成中的四联方、渐变、马赛克等构成方式。

教学要求:本章节通过讲课及课程设计使学生了解色彩的基本知识及色彩构成的基本方法,并且能够独立完成一定水准的色彩构成作业。

第四章素描基础习题要点:完成1-2幅铅笔素描的临摹作业,并争取学会独立完成素描写生。

重点、难点:了解光线在物体形体塑造中的重要作用。

教学要求:本章节通过讲课及课程设计使学生了解物体在光线下的明部、暗部及明暗交界线的分布规律,并能够以此规律为指导完成铅笔素描的临摹或写生作业。

第五章建筑渲染习题要点:完成水墨渲染及色彩渲染作业各一幅。

重点、难点:在掌握物体色彩规律的前提之下学会用墨色及水彩完成对建筑形体的明暗渲染。

教学要求:本章节通过讲课及课程设计使学生进一步理解物体在光线下的明部、暗部及明暗交界线的分布规律,并能够以此规律为指导完成水墨与水彩渲染作业。

第六章空间设计习题要点:完成教师规定的一定长、宽、高范围内的空间设计。

重点、难点:理解空间的含义,并能够运用点、线、面等元素对空间进行组织和设计。

《设计基础》课程教学大纲一、教学目的:通过设计基础的教学,为学生将来从事设计工作打下必需的造型基础。

培养和提高学生的创造性,综合思维能力和综合表现能力。

二、教学原则:1:理论与实践相结合的原则,激励学生勇于创新。

2:讲授、讨论及随堂讲解等形式教学。

三、教学方法及要求:1:要求学生进行造型能力的严格训练,对物象结构反复理解,认真推敲。

2:在理解的基础上,积极引导和鼓励学生创新。

在创意素描教学中,要求学生必须创新,严格杜绝抄袭他人创意。

3:学生以实践为主,理论讲授和个别指导,讲评,示范等相结合,培养学生的创新能力。

四、教学内容:《设计基础课》教学内容分为两个部分,第一部分结构素描,第二部分色彩归纳。

第一部分结构素描第一章结构素描的构成要素2学时(理论2学时)1:形体结构:2:构造结构:(解剖结构)3:空间结构;教学重点:对物体的形体结构、构造结构、空间结构三要素的观察、分析与理解,并结合实例进行练习。

第二章结构素描的表现要素2学时(理论2学时)1:线条的作用:1)分析比例;2)透视;3)构造;4)空间。

2:结构线的理解:1)内外结构线;2)主次结构线。

教学重点:对物体内外结构线,主次结构线的观察,分析、理解与表现,并结合实例进行练习。

[学生课堂实践]结构素描的表现8开1张第三章结构素描的基本画法12学时(理论2学时,实践10学时)教学重点:对结构的理解和表现,遵循构图法则和透视法则。

注重绘画过程中的观察方法、分析方法与表现方法的指导,并指导学生整体地观察、全面地分析,加强对线条的理解,遵循构图法则、透视法则,掌握绘画步骤要领,进行有目地的表现。

由简单物体到复杂物体,由单个物体到组合物体。

[学生课堂实践]结构素描的画法4开1张第四章创意素描的造型意识2学时(理论2学时)第一节意象造型1、变形性意象造型;2、构成性意象造型;3、抽象性意象造型;第二节变换造型1、有规律性的变换造型;2、无规律性的变换造型第三节错视造型1、暧昧的错视造型;2、矛盾的错视造型;教学重点:讲授和举例说明这些造型的特征,使学生具有创意造型的意识,引导学生创作相类似的造型形象。

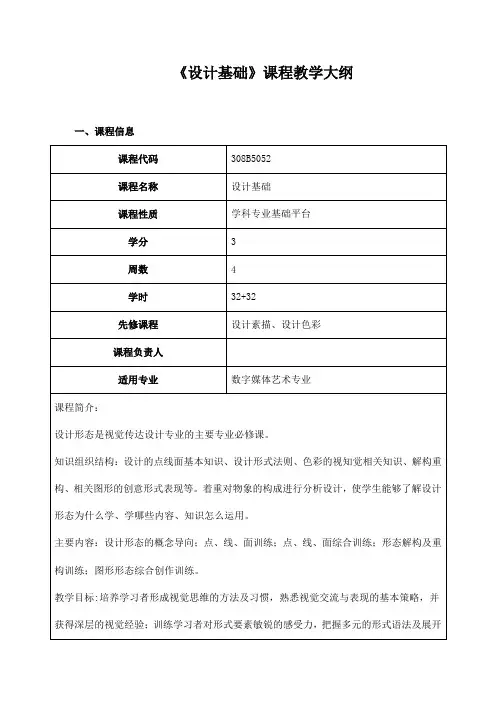

《设计基础》课程教学大纲一、课程信息

二、课程目标

通过本课程的学习与训练,学生应具备以下几方面的目标:

1.学会观察与发现事物的特征与内在逻辑关系。

2.科学运用构成要素中点、线、面,尝试对日常事物进行图像化抽象概括。

3.掌握构成的拼贴方法并灵活应用与相关图形表现。

4.掌握构成的空间表达方式,培养学生多维度的空间意识思维与想象力。

5.掌握视觉叙事的实现方法,尝试发现与编导图形的剧情关系

6.掌握图形表现手法的多样性,并通过这些形式的训练应用于环境设计相关设计门类,并加以整合应用。

7.语言阐述自己设计及设计特点。

课程目标对毕业要求的支撑关系表

注:H代表课程目标对毕业要求的高支撑,M代表课程目标对毕业要求的中支撑,L

代表课程目标对毕业要求的低支撑。

三、教学内容与预期学习成效

四、成绩评定及考核方式

五、课程建议教材及主要参考资料

1.建议教材

邬烈炎.设计基础.南京师范大学出版社,2012年5月第1版。

2.主要参考书

1.纳吉.运动中的视觉.中信出版社,2016年版

2.王令中.视觉艺术心理.人民美术出版社,2006年版。

3.黄厚石.设计原理.东南大学出版社,2009年版。

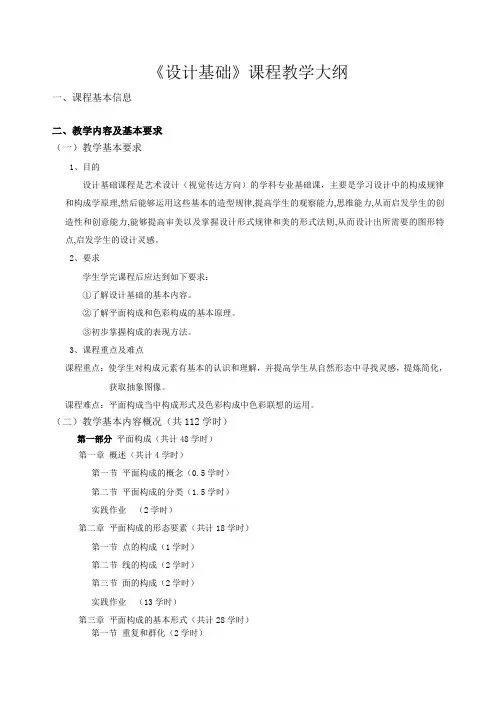

《设计基础》课程教学大纲一、课程基本信息二、教学内容及基本要求(一)教学基本要求1、目的设计基础课程是艺术设计(视觉传达方向)的学科专业基础课,主要是学习设计中的构成规律和构成学原理,然后能够运用这些基本的造型规律,提高学生的观察能力,思维能力,从而启发学生的创造性和创意能力,能够提高审美以及掌握设计形式规律和美的形式法则,从而设计出所需要的图形特点,启发学生的设计灵感。

2、要求学生学完课程后应达到如下要求:①了解设计基础的基本内容。

②了解平面构成和色彩构成的基本原理。

③初步掌握构成的表现方法。

3、课程重点及难点课程重点:使学生对构成元素有基本的认识和理解,并提高学生从自然形态中寻找灵感,提炼简化,获取抽象图像。

课程难点:平面构成当中构成形式及色彩构成中色彩联想的运用。

(二)教学基本内容概况(共112学时)第一部分平面构成(共计48学时)第一章概述(共计4学时)第一节平面构成的概念(0.5学时)第二节平面构成的分类(1.5学时)实践作业(2学时)第二章平面构成的形态要素(共计18学时)第一节点的构成(1学时)第二节线的构成(2学时)第三节面的构成(2学时)实践作业(13学时)第三章平面构成的基本形式(共计28学时)第一节重复和群化(2学时)第二节对称与平衡(2学时))第三节渐变构成(2学时)第四节特异与对比(2学时)第五节发射构成(1学时)第六节矛盾空间(1学时)第七节肌理构成(1学时)实践作业(14学时)第二部分色彩构成(共计64学时)第一章概述(共计1学时)第一节色彩构成的概念(0.5学时)第二节绘画色彩与设计色彩的区别(0.5学时)第二章色彩物理学(共计2学时)第一节光与色(0.5学时)第二节光源、光源色、物体色(0.5学时)第三节光源色与物体色的关系(1学时)第三章色彩与生理(共计2学时)第一节视觉的生理特性(1学时)第二节物理补色与生理补色(1学时)第四章色彩的混合(共计11学时)第一节原色(1学时)第二节色彩的混合(1学时)实践作业(9课时)第五章色彩的三要素与色立体(共计2学时)第一节色彩的三要素(1学时)第二节色立体(1学时)第六章色彩与心理(共计1学时)第一节色彩的感觉(0.5学时)第二节色彩的心理分析(0.5学时)第七章色彩对比(共计9学时)第一节色彩对比(1学时)第二节以对比为主的色彩构成方法(8学时)实践作业(20课时)第八章色彩调和(共计16学时)第一节同一调和构成(2.5学时)第二节秩序性调和构成2.5学时)第三节色彩的调和与面积(2学时)实践作业(9课时)三、教学安排及方式(一)学时安排本课程总学时 112 学时,理论授课 45学时,其中实践课67学时。

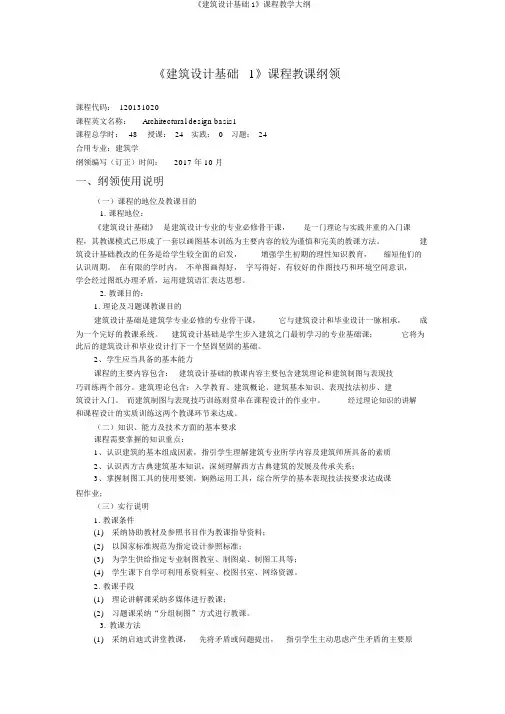

《建筑设计基础1》课程教课纲领课程代码: 120131020课程英文名称:Architectural design basis124课程总学时:48授课:24实践:0习题:合用专业:建筑学纲领编写(订正)时间:2017 年 10 月一、纲领使用说明(一)课程的地位及教课目的1. 课程地位:《建筑设计基础》是建筑设计专业的专业必修骨干课,是一门理论与实践并重的入门课程,其教课模式已形成了一套以画图基本训练为主要内容的较为谨慎和完美的教课方法。

建筑设计基础教改的任务是给学生较全面的启发,增强学生初期的理性知识教育,缩短他们的认识周期。

在有限的学时内,不单图画得好,字写得好,有较好的作图技巧和环境空间意识,学会经过图纸办理矛盾,运用建筑语汇表达思想。

2. 教课目的:1. 理论及习题课教课目的建筑设计基础是建筑学专业必修的专业骨干课,它与建筑设计和毕业设计一脉相承,成为一个完好的教课系统。

建筑设计基础是学生步入建筑之门最初学习的专业基础课;它将为此后的建筑设计和毕业设计打下一个坚固坚固的基础。

2、学生应当具备的基本能力课程的主要内容包含:建筑设计基础的教课内容主要包含建筑理论和建筑制图与表现技巧训练两个部分。

建筑理论包含:入学教育、建筑概论、建筑基本知识、表现技法初步、建筑设计入门。

而建筑制图与表现技巧训练则贯串在课程设计的作业中。

经过理论知识的讲解和课程设计的实质训练这两个教课环节来达成。

(二)知识、能力及技术方面的基本要求课程需要掌握的知识重点:1、认识建筑的基本组成因素,指引学生理解建筑专业所学内容及建筑师所具备的素质2、认识西方古典建筑基本知识,深刻理解西方古典建筑的发展及传承关系;3、掌握制图工具的使用要领,娴熟运用工具,综合所学的基本表现技法按要求达成课程作业;(三)实行说明1.教课条件(1)采纳协助教材及参照书目作为教课指导资料;(2)以国家标准规范为指定设计参照标准;(3)为学生供给指定专业制图教室、制图桌、制图工具等;(4)学生课下自学可利用系资料室、校图书室、网络资源。

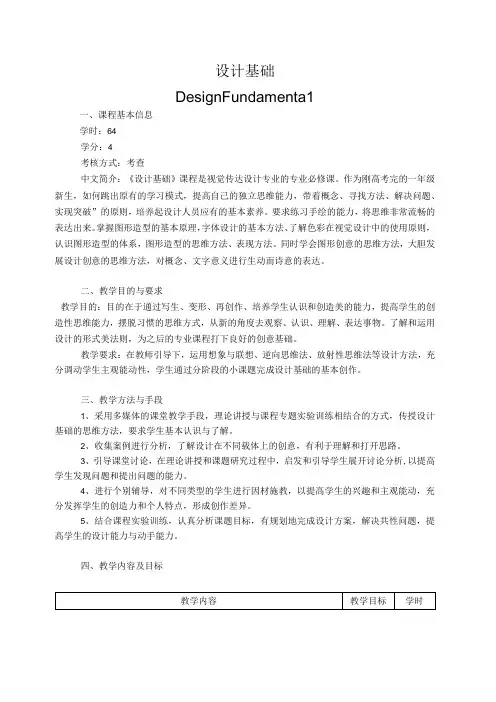

设计基础DesignFundamenta1一、课程基本信息学时:64学分:4考核方式:考查中文简介:《设计基础》课程是视觉传达设计专业的专业必修课。

作为刚高考完的一年级新生,如何跳出原有的学习模式,提高自己的独立思维能力,带着概念、寻找方法、解决问题、实现突破”的原则,培养起设计人员应有的基本素养。

要求练习手绘的能力,将思维非常流畅的表达出来。

掌握图形造型的基本原理,字体设计的基本方法、了解色彩在视觉设计中的使用原则,认识图形造型的体系,图形造型的思维方法、表现方法。

同时学会图形创意的思维方法,大胆发展设计创意的思维方法,对概念、文字意义进行生动而诗意的表达。

二、教学目的与要求教学目的:目的在于通过写生、变形、再创作、培养学生认识和创造美的能力,提高学生的创造性思维能力,摆脱习惯的思维方式,从新的角度去观察、认识、理解、表达事物。

了解和运用设计的形式美法则,为之后的专业课程打下良好的创意基础。

教学要求:在教师引导下,运用想象与联想、逆向思维法、放射性思维法等设计方法,充分调动学生主观能动性,学生通过分阶段的小课题完成设计基础的基本创作。

三、教学方法与手段1、采用多媒体的课堂教学手段,理论讲授与课程专题实验训练相结合的方式,传授设计基础的思维方法,要求学生基本认识与了解。

2、收集案例进行分析,了解设计在不同载体上的创意,有利于理解和打开思路。

3、引导课堂讨论,在理论讲授和课题研究过程中,启发和引导学生展开讨论分析,以提高学生发现问题和提出问题的能力。

4、进行个别辅导,对不同类型的学生进行因材施教,以提高学生的兴趣和主观能动,充分发挥学生的创造力和个人特点,形成创作差异。

5、结合课程实验训练,认真分析课题目标,有规划地完成设计方案,解决共性问题,提高学生的设计能力与动手能力。

四、教学内容及目标五、推荐教材和教学参考资源1林家阳.图形创意.中国:黑龙江美术出版社,2001年.2 .王弘力.黑白画理.中国:辽宁美术出版社,1996年第七次印刷.3 .袁由敏.图形设计.中国:浙江人民美术出版社,2006年4 .[美]朱迪恩•怀尔德、理查德•怀尔德.视觉语汇解读.中国:上海画报出版社,2003年5、韩丛耀,图像------ 种符号学的再发现著,南京:南京大学出版社,2008年06月6、(英)科罗,视读符号学,沈阳:辽宁科学技术出版社,2010年10月7、(英)保罗•科布利,(英)莉莎•詹茨,视觉符号,安徽:安徽文艺出版社,2007年02月。

《设计基础》课程教学大纲课程编号:课程名称:设计基础英文名称:Design Besic课程学时:120学时课程学分:7.5 学分适用专业:专业设计、艺术设计课程性质:必修预备课程:设计素描、设计色彩一、课程教学目的设计基础包含平面设计、色彩设计、立体设计三个部分,它作为设计艺术的重要基础理论,已成为培养现代设计人才的重要基础课程,引导学生从多元化的角度探索新的视觉语言。

吸收多学科的研究成果,提倡理论与实践的结合,艺术与技术的统一,形象思维与逻辑思维并重。

第一部分平面设计第一章平面设计的概念1.平面设计是一种造型概念,视觉形象的设计,探求和形态间的组合关系及组合规律。

2.研究和分析视觉语言的形态、空间、运动、光比例等因素的变化和形式。

3.平面设计在二维的空间,按照一定的秩序和法则进行分解、组织,强调形态之间的推移、律动和对比、平衡等作用。

4.平面设计是构成艺术的一部分。

打破传统美术的具象描写手法,通过理解平面设计中的基本形态要素,依照美的形式法则,再创造新的形象及新的组合秩序。

第二章形态的设计要素1.现实形态中,有具象和抽象两种形态。

2.造型要素最基本的元素是抽象的点、线、面。

3.基本形的设计。

4.骨格的设计第三章平面设计的组织形式1.重复2.近似3.渐谈4.发射5.变异6.对比7.密集8.分割9.空间10.打散11.肌理12.特异第二部分色彩设计第一章色彩的三要素1.色相2.明度3.纯度第二章色彩的体系1.色彩体系的分类2.无彩色系和有彩色系3.色立体的基本结构4.色名体系第三章色彩与生理第四章色彩与心理1.色彩的心理现象2.色彩的联想与象征3.色彩的知觉共感第五章色彩对比与调和1.色彩对比的概念2.对比的分类与效果3.色彩调和的概念4.调和的分类与效果第三部分立体设计第一章立体设计观将造型要素按照美的原则,使用各种基本材料组成新的形态,探求包括材料;加工工艺等物理效能和对形、色、质等的心理效能。

2021年《设计基础1》课程教学大纲一、课程基本信息二、课程目标(一)课程介绍设计基础一作为设计学专业学生的入门课程,主要是从设计的基本概念,物体构成的基本元素点、线、面入手,逐步过渡到设计形态、纹样摹制及最后的纹样创作。

在实践的环节中主要以完整的基础训练为主,为学生今后进一步的理论研究作铺垫。

具体来看,设计基础课程主要是学习在平面载体中进行艺术设计的一般规律和基本方法的课程,在平面范围内进行点线面基本要素的认识与联想的训练,使学生掌握设计方面的基本概念与常识,并能够独立的完成一、二件完整的设计作业。

(二)教学目的本课程不同的课题训练都是对构成原理的探讨、思考、启迪创意、开拓设计思维,通过对形态、色彩、肌理、空间的方面的创造而进行的一种偏重于逻辑思维和创造性思维的有效训练。

研究“分”与“和”;“折解”与“重构”;“结构”与“规律”等,启发学生的创造性思维和建立正确的观察方法,最大限度地挖掘学生的创造潜能,从而使学生获得丰富的平面造型能力、正确的设计意识和设计方法。

三、教学内容第一章概述(支撑教学目标1)课时:2课时教学内容第一节平面构成的概念第二节平面构成产生与发展第三节平面构成的特点第四节平面构成的目的教学要点(1) 了解构成的概念、特点与分类(2) 了解构成的产生与发展,理解平面构成对造型训练的意义和它与设计的关系。

第二章平面构成的形态要素(支撑教学目标1,教学目标4)课时:4课时教学内容第一节点第二节线第三节面第四节从具象到抽象训练教学要点(1) 掌握平面构成基本元素的特点,具象到抽象的变化方法(2) 了解基本元素的特点及构成方法,理解自然形态与抽象的差别,掌握平面构成的造型语言。

第三章单元形的繁殖构成(支撑教学目标1,教学目标3)课时:12课时教学内容第一节单元形的组合第二节单元形的繁殖教学要点(1) 了解单元形的各种组合关系,(2)掌握单元形繁殖方法。

黑白关系和谐,画面构图完整,制作严谨。

《设计基础》教学大纲一、课程名称:设计基础Design Basics二、总学时:48学时三、学分:2. 5学分四、课程性质:《设计基础》为美术学专业学科基础必修课。

五、教学目的与任务:该课程作为一门美术教育设计专业必修的专业基础课,是研究形态要素的组合编排规律以及形式美规律的造型艺术学习基础课,其内容为现代视觉传达艺术的基础理论。

通过此课程让学生利用电脑作为表达媒介,进行平面构成与色彩构成的学习。

培养学生的造型创造能力、形与色调和能力、形与色调和能力、鉴赏能力与表达能力。

六、教学原则和方法:1、标准电子课件的使用:以标准电子课件为教学参考书,授课教师在标准电子课件的基础上,根据个人理解,结合最新学科研究动态,丰富和扩大教学内容。

2、案例共享:在教学大纲基础上,授课教师在标准案例上自行增加典型案例,课程结束时统一整合教学案例,由此逐年改进,优化教学案例。

3、参考手册的使用:将历届学生优秀作业做出教学参考电子手册。

手册中学生作业的创意概念、草图、教师评语,可形成展示教学过程、学生思考过程的范例O4、作业展示:历次课程结束之后,将全部学生作业在展厅做展示,授课教师根据学生作业集中讲评。

学生学习过程的优劣得失,一目了然。

5、多媒体教学:文字、图像、声音的互动,使学生增强感官冲击力度,加强直观效果,非常便于理解课程内容。

七、教学内容、要求与时间安排:本课程四周共计48学时,按教学内容分三个阶段,工具为电脑(用的软件: CorelDRAW 9, Adobe Photoshop);尺子,24色水粉颜料,麦克笔,黑色各种笔号签字笔若干,纸(复印纸,水粉纸),画板,胶布等。

时间安排:教学要求:1、理论讲授;课题分析;图例讲解;示范作业详解。

2、构成课题应用练习。

3、构想草图快速表达作业训练(大量手绘草图训练)。

4、作业讲评,学生互讲互评。

要求基本掌握电脑图形设计、图像编辑软件的操作方法与表现技巧,为进入高层次电脑学习打下良好基础。

《设计基础》教学大纲

学时:64学分:4

课程性质:专业必修课

一、课程性质、目的和要求

建筑设计基础是室内设计专业的一门专业核心课程,室内设计师建筑设计的继续、深化和发展。

室内设计包括对建筑的室内空间设计、界面设计、采光、照明、家具陈设等设计,其中室内空间的设计是室内设计的首要和关键。

二、课程内容

(一)课程重点与难点

本课程的重点:建筑的概念

本课程的难点:建筑的构造

(二)课程内容

第一章建筑的基本理论

第一节.建筑的概念

第二节.建筑物的常用分类

第三节.建筑物的等级划分

第二章建筑设计必知

第一节.建筑的基本要素

第二节.建筑方案设计过程

第三章认识建筑构造

第一节建筑构造概论

第二节建筑结构

第四章建筑方案设计实务

第一节:建筑方案设计前期

第二节建筑设计的要求和依据

第五章建筑施工图

第一节.建筑施工图的文字表述内容

第二节.建筑施工图的图形表示

六、建议教材与教学参考书:李竹《建筑设计基础》上海人民美术出版社2010年3月。

本科生课程大纲课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修一、课程介绍1.课程描述:设计基础I为工业设计专业学科基础模块中的必修课程,是其它专业课程学习的基础和保证。

本课程是设计思维方式训练的起点,要求学生通过本课程的学习理解和掌握基本的造型语言、认识形态并掌握形态的知觉和心理;认识形态之美,提高对形态的审美水平;掌握基本的造型方法和构成形式,培养学生对视觉形式的感受能力和对视觉形式语言的把握能力。

2.设计思路:本课程是依据工业设计专业人才培养目标、专业课程设置以及授课学时而制定,以工业设计专业所需的造型能力为目标。

首先,强调基础性,满足工业设计专业的要求。

其次,强调科学性,注重训练有序思维,养成预想和计划行为习惯,培养科学的抽象和形象思维方法。

三,激发创新性,培养洞察力,拓宽思维与技法,发展形态塑造与想象能力,激发创新能力的提高。

第四,加强文化意识培养,将中国文化的传统艺术中的造型方法融入到造型意识之中。

第五,理论与实践相结合,培养动手能力。

第一部分课程概述。

介绍平面构成的起源与发展,对平面构成的概念,在设计中的作用进行重点讲解,使学生了解构成在设计学习中的基础性地位,明确学习目的,并对设计学科的特点和思维方法形成基础性的认知。

- 1 -第二部分形态构成的理论基础。

认识客观世界和主观世界中的形态,培养学生的洞察力并激发想像力。

掌握形态、形态构成、形态要素等基本概念和内涵,重点掌握点、线、面、体的基本性质,并寻找各要素之间相互转化的可能性,培养创造性。

第三部分形态的知觉与心理。

重点掌握视觉完形、视觉识别和错视原理,理解视觉现象的实质、视觉认知的规律,研究视觉认知过程中的生理、心理现象及其在造型中的表现,培养学生以科学的方式认识形态。

第四部分形态美的法则。

掌握对称与均衡、对比与统一、节奏与韵律、比例与尺度等造型的基本构图法则及艺术表现形式。

探讨形式美的客观规律,加强创造形态过程中艺术表现力。

设计基础教学大纲设计基础课程的目标为:训练学生形成视觉思维的方法与习性,掌握视觉交流与表现的策略,获得深层的视觉经验;训练学生对形式语言的敏锐的感受性与分析性,发展把握多向性、多维性形式语法的能力,并转换为自觉的表现态度;训练学生对构成、结构、建构、解构等方法的运用方法掌握,将它们的互相关系的联结与融会视为练习的重点,并培养完整的表现能力及理解多元化手法的无限可能性。

模块之一:视觉思维60学时格式塔心理学原理,视无意识与视觉犯罪行为理论,“看看”的方式与视觉艺术风格史,罗兰巴特与苏珊朗格的摄影分析理论,蒙太奇与长镜头方法。

模块之二:形式分析60学时高雅与形式基本原理,完整、古典、装饰、现代、后现代的相同的形式范式,关于比例、模数与古典柱式分析方法,贝尔“存有意味的形式”理论,康定斯基的抽象主义理论,中外装饰风格。

模块之三:表现方法60学时关于“二重”例如结构、形成、建构、解构的方法的掌控;关于“图”例如图像、图案、图形、图式的方法掌控多元的整体表现样式与手法,多样的整体表现媒介与效果,多样的整体表现风格与变体。

重点之一:学理寻找,以科学的课程理论包括后现代课程观与教学方法论;来阐释课程的目标与意义、结构与内容、资源与方法、媒介与编排。

重点之二:科学知识资源整合,在课程目标的促进作用下,展开多元文化与多学科知识的资源整合,从跨专业,基础、史论、专业设计三者的融合,主题汇聚,多元扩散等方面抓起。

从而超越封闭式的,单一课程内容的,非常简单科学知识体系与理性经验证明式的课程内容框架,在此基础上真正同时实现结构课程优化。

重点之三:将课程目标确立为“视觉思维理论引导下的形式体验、分析、表现、创造”,视觉思维强调视觉即思维,作为一种方法论,对所有知识与媒介具有整合作用;形式游戏及独立价值是设计基础的追寻目标。

难点之一:原创课题的设计方法。

从基础教育、建筑教学、现代艺术、理性法则、自然分析等方面赢得多元救赎,从主题的深刻性,资源的广泛性,方法的独特性、媒介的丰富性等方面具体内容抓起,以要素抽取、纵向挑选、形式游戏、逻辑形成、多元进行、交叉融汇做为方法。

《设计基础一》课程教学大纲《Design Basis》一、课程与任课教师基本信息二、课程简介本课程是工业设计专业本科生的专业必修课。

课程主要学习工业设计过程中基础的设计表现技能,通过大量的实践练习最终培养学生快速、准确表达设计构思的能力;培养学生对表现对象的空间尺度感、比例、美感以及表现图的鉴赏能力;使学生能选择最适合的设计表现手段展示设计作品,为完成设计方案打下坚实的基础。

三、课程目标结合专业培养目标,提出本课程要达到的目标。

这些目标包括:1、知识与技能目标:本课程是工业设计专业的基础必修课,是为设计类专业打基础的重要课程。

通过此课程的学习使学生了解设计相关的基本知识和基本理论,掌握设计速写、图案、字体等方面的应用,加强其设计综合应用能力,并使其将理论知识与实践技能运用到专业设计之中,从而具有工业设计师的基本创新素养。

2、过程与方法目标:通过由浅入深的设计基础基本知识和基本理论;了解与设计息息相关的专业基本规律,通过讲授基础原理并结合实际练习操作及相关训练从而达到掌握设计基础实践操作的目标。

3、情感、态度与价值观发展目标:通过结合设计实际应用情况,强调设计基础内容在学生学习设计知识过程中的重要性,强调关注社会责任感。

要求学生通过本课程的系统学习,激发对专业的学习欲望,提高设计意识与素养,掌握专业知识学习的基本原理及一般方法,以适应时代对大学生的创新要求。

四、与前后课程的联系本课程为工业设计的专业课程。

要在学生完成《素描》、《工业设计概论》等基础课程上再学习。

五、教材选用与参考书参考书:卢少夫《平面构成》浙江人民美术出版社2002年杜娟《平面设计》清华大学出版社2012年六、课程进度表七、教学方法教学方式主要为课堂教学与实践教学结合,强化对实践案例的评讲。

课堂教学主要采用启发式教学、案例教学、合作教学等形式进行。

八、对学生的学习要求1、学习本课程的方法、策略及教育资源的利用。

该课程的特点是:理论信息较少、实践性强、理论抽象、应用性特点突出。

《设计基础Ⅰ》教案大纲

适用专业:艺术设计(视觉传达)课程编号:

前修课程:素描色彩学分:总学时:

一、课程性质、目的与要求

课程性质:专业基础课

课程目的:通过本课程的学习,使学生了解平面构成、色彩构成的基础知识。

又通过大量相关课题的训练,使学生熟练掌握二维平面构成规律及方法,色彩的心理功效、视觉规律及调和配置的方法,为将来艺术设计专业的灵活运用打下坚实的基础。

教案要求:通过学习,要求学生学会运用和掌握平面、色彩构成的设计方法、规律和技巧,提高学生的二维空间的形象思维能力、对色彩的感知能力、创造思维能力和对作品的表现能力。

二、教案内容理论总学时:学时

第一章:平面、色彩构成的基础理论学时

基本要求:通过设计构成基础知识的学习,使学生了解相关知识内涵,及相关的学习方法和构思方法,为后面章节的学习奠定基础。

重点:平面、色彩构成的基本含义及学习方法

难点:设计构成中抽象语言的表达

第二章:平面、色彩构成的要素及规律学时

基本要求:使学生通过学习,掌握点、线、面、色、光等基本要素的构成规律及法则,同时提高学生的抽象造型能力、画面组织能力,了解色彩的物理、心理、生理功效,色彩调和搭配能力以及灵活运用能力。

重点:掌握平面、色彩构成的基本要素及规律

难点:设计构成规律的灵活运用

第三章:色彩的调和、解构与重组学时

基本要求:使学生了解并掌握色彩调和、解构与重组的方法与技巧,提高学生对色彩的感知能力以及对色彩的联想和创意能力。

难点:色彩的调和

重点:色彩的解构与重组

第四章:平面、色彩构成与设计应用学时

基本要求:要求学生把所学的平面、色彩构成的知识灵活运用到艺术设计中,使它们在艺、术设计作品中发挥作用。

重点:对平面、色彩构成知识的全面、综合掌握

难点:综合知识的灵活运用

三、实践环节或相关课程实践总学时:学时

注:、实验类型:演示、验证、操作、综合、设计、研究。

、实验要求:指必做、选做。

、学时以上(不含学时)实践环节需单独设置大纲。

四、课时分配

五、建议教材与教案参考书

六、教案形式与考核方式

、教案形式:理论与实践相结合

、考核方式:根据指定命题完成考核知识

制定人:李亚晶(制定日期:年月)

审定人:赵纯(审定日期:年月)。