使用鼻肠管和普通胃管进行肠内营养引发并发症的对比分析(精)

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:3

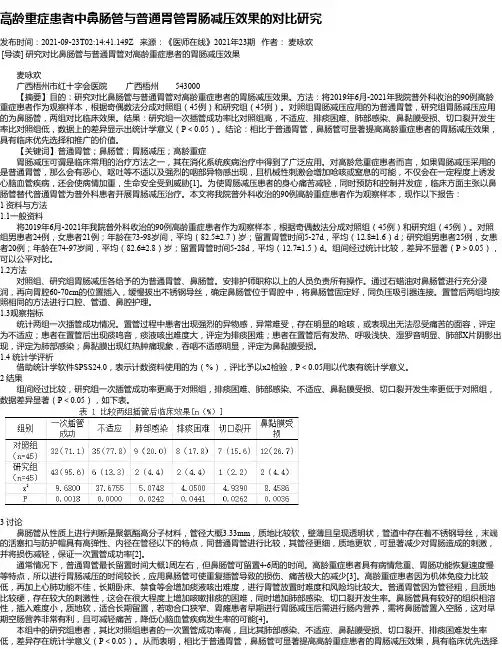

高龄重症患者中鼻肠管与普通胃管胃肠减压效果的对比研究发布时间:2021-09-23T02:14:41.149Z 来源:《医师在线》2021年23期作者:麦咏欢[导读] 研究对比鼻肠管与普通胃管对高龄重症患者的胃肠减压效果麦咏欢广西梧州市红十字会医院广西梧州 543000【摘要】目的:研究对比鼻肠管与普通胃管对高龄重症患者的胃肠减压效果。

方法:将2019年6月-2021年我院普外科收治的90例高龄重症患者作为观察样本,根据奇偶数法分成对照组(45例)和研究组(45例)。

对照组胃肠减压应用的为普通胃管,研究组胃肠减压应用的为鼻肠管,两组对比临床效果。

结果:研究组一次插管成功率比对照组高,不适应、排痰困难、肺部感染、鼻黏膜受损、切口裂开发生率比对照组低,数据上的差异显示出统计学意义(P<0.05)。

结论:相比于普通胃管,鼻肠管可显著提高高龄重症患者的胃肠减压效果,具有临床优先选择和推广的价值。

【关键词】普通胃管;鼻肠管;胃肠减压;高龄重症胃肠减压可谓是临床常用的治疗方法之一,其在消化系统疾病治疗中得到了广泛应用。

对高龄危重症患者而言,如果胃肠减压采用的是普通胃管,那么会有恶心、呕吐等不适以及强烈的咽部异物感出现,且机械性刺激会增加呛咳或窒息的可能,不仅会在一定程度上诱发心脑血管疾病,还会使病情加重,生命安全受到威胁[1]。

为使胃肠减压患者的身心痛苦减轻,同时预防和控制并发症,临床方面主张以鼻肠管替代普通胃管为普外科患者开展胃肠减压治疗。

本文将我院普外科收治的90例高龄重症患者作为观察样本,现作以下报告:1 资料与方法1.1一般资料将2019年6月-2021年我院普外科收治的90例高龄重症患者作为观察样本,根据奇偶数法分成对照组(45例)和研究组(45例)。

对照组男患者24例,女患者21例;年龄在73-98岁间,平均(82.5±2.7)岁;留置胃管时间5-27d,平均(12.8±1.6)d;研究组男患者25例,女患者20例;年龄在74-97岁间,平均(82.6±2.8)岁;留置胃管时间5-28d,平均(12.7±1.5)d。

鼻肠管与鼻胃管肠内营养治疗在脑卒中伴吞咽困难患者中的应用价值分析【摘要】目的探析脑卒中伴吞咽困难患者接受鼻肠管与鼻胃管肠内营养治疗的临床应用效果。

方法 2020年10月至2021年10月期间对我科室接收的64例脑卒中伴吞咽困难患者实施随机分组,32例接受鼻胃管肠内营养治疗患者入选为对照组,32例接受鼻肠管肠内营养治疗入选为观察组。

结果治疗后,观察组Hb(47.38±4.83)g/L、Alb(44.93±5.36)g/L,显著低于对照组,P<0.05;和对照组相比,观察组并发症发生率1(3.13%),明显更少,P<0.05。

结论脑卒中伴吞咽困难患者接受鼻肠管肠内营养治疗,进一步改善了患者的营养状况,具有较高的临床应用价值。

【关键词】脑卒中;鼻肠管;鼻胃管;肠内营养;吞咽困难;应用价值脑卒中这一由脑部血管突然破裂或闭塞引起的急性脑血管疾病,使患者产生脑组织损伤,通常是由出血性卒中与缺血性卒中构成的。

吞咽困难这一脑卒中常见并发症,易引起吸入性肺炎,给患者的神经功能恢复带来严重影响,病情严重者甚至面临死亡情况。

不少研究指出,脑卒中患者受不同程度影响,极易引起进食障碍、吞咽困难、营养摄入异常、意识障碍等问题,使患者出现营养不良情况,甚至限制患者免疫功能,诱发多种不良并发症,加重患者病情[1]。

本文在2020年10月至2021年10月期间对我科室接收的64例脑卒中伴吞咽困难患者进行临床研究,给予鼻肠管与鼻胃管肠内营养治疗,现报道临床研究结果。

1资料与方法1.1一般资料:2020年10月至2021年10月期间对我科室接收的64例脑卒中伴吞咽困难患者实施随机分组,32例接受鼻胃管肠内营养治疗患者入选为对照组,32例接受鼻肠管肠内营养治疗入选为观察组。

对照组(n=32):男、女分别为19、13例,年龄44~79岁,平均年龄(65.73±3.68)岁,按脑卒中类型分,脑梗死17例、脑出血15例;观察组(n=32):男、女分别为18、14例,年龄42~77岁,平均年龄(64.82±2.95)岁,按脑卒中类型分,脑梗死20例、脑出血12例。

两种不同置管方式对老年胃肠术后患者肠内营养相关性腹泻的比较【摘要】目的:探讨两种不同置管方式对老年胃肠术后患者肠内营养相关性腹泻发生的影响。

方法:选取2011年1月-2012年12月我院收治的老年胃肠术后肠内营养患者200例,按随机数字表分为鼻胃管组和鼻肠管组各100例;采用肠内营养混悬液能全力1.0喂养,保证两组患者日需量供给热量达到1500-2000 kcal,总量为1500-2000ml。

通过hart 腹泻记分法观察喂养第3日起至第7日,两组腹泻的发生情况。

结果:鼻肠管腹泻发生率的比例明显高于鼻胃管组,p0.05)。

1.2 实验方法鼻胃管组患者使用普通硅胶胃管(上海上医康鸽医用器材有限责任公司生产)进行肠内营养治疗;鼻肠管组患者采用进口复尔凯鼻空肠管(荷兰纽迪希亚nutricia公司生产)进行肠内营养治疗。

1.3 营养支持方案采用肠内营养混悬液能全力1.0(荷兰纽迪希亚nutricia公司生产)喂养,保证两组患者日需量供给热量达到1500-2000 kcal。

喂养第1天输入日需量的1/4,第2天输入半量,第3天起输入全量。

1.4 操作方案喂养速度以肠内营养泵控速至80ml/h匀速鼻饲,统一加温5分钟后启动进入人体喂养,喂养总量根据患者情况控制在1500-2000ml,室内温度控制在22-24℃。

观察喂养第3日起至第7日,两组腹泻发生的情况。

1.5 观察指标使用hart 腹泻记分法,腹泻判断标准[3]:对24h 内每次粪便评分的值相加,得到当天的总分值,总分≥12分即认为患者存在腹泻。

1.6 统计学处理数据采用spss20.0统计软件进行分析处理,腹泻发生率进行x2检验,p<0.05表示统计学有显著性差异。

2 结果鼻胃管组发生的肠内营养相关性腹泻发生率明显低于鼻肠管组,p<0.05,具有统计学意义。

(见表1)两组患者腹泻发生情况3 讨论3.1 肠内营养相关性腹泻的原因腹泻是肠内营养支持治疗中最常见的并发症,发生率可高达62%[4]。

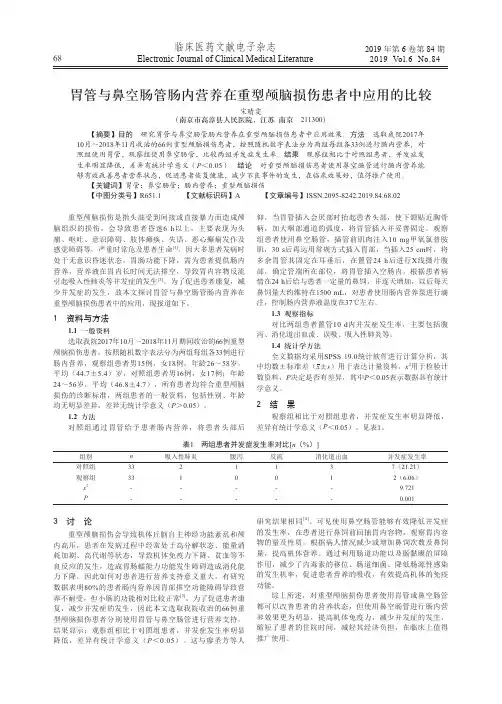

682019 年第 6 卷第 84 期2019 Vol.6 No.84临床医药文献电子杂志Electronic Journal of Clinical Medical Literature胃管与鼻空肠管肠内营养在重型颅脑损伤患者中应用的比较宋晴雯(南京市高淳县人民医院,江苏 南京 211300)【摘要】目的 研究胃管与鼻空肠管肠内营养在重型颅脑损伤患者中应用效果。

方法 选取我院2017年10月~2018年11月收治的66例重型颅脑损伤患者,按照随机数字表法分为两组每组各33例进行肠内营养,对照组使用胃管,观察组使用鼻空肠管,比较两组并发症发生率。

结果 观察组相比于对照组患者,并发症发生率明显降低,差异有统计学意义(P <0.05)。

结论 对重型颅脑损伤患者使用鼻空肠管进行肠内营养能够有效改善患者营养状态,促进患者恢复健康,减少不良事件的发生,在临床效果好,值得推广使用。

【关键词】胃管;鼻空肠管;肠内营养;重型颅脑损伤【中图分类号】R651.1 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095-8242.2019.84.68.02重型颅脑损伤是指头部受到间接或直接暴力而造成颅脑组织的损伤,会导致患者昏迷6 h 以上,主要表现为头痛、呕吐、意识障碍、肢体瘫痪、失语、恶心癫痫发作及感觉障碍等,严重时常危及患者生命[1]。

因大多患者发病时处于无意识昏迷状态,胃肠功能下降,需为患者提供肠内营养,营养液在胃内长时间无法排空,导致胃内容物反流引起吸入性肺炎等并发症的发生[2]。

为了促进患者康复,减少并发症的发生,故本文探讨胃管与鼻空肠管肠内营养在重型颅脑损伤患者中的应用,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取我院2017年10月~2018年11月期间收治的66例重型颅脑损伤患者,按照随机数字表法分为两组每组各33例进行肠内营养,观察组患者男15例,女18例,年龄26~58岁, 平均(44.7±5.4)岁,对照组患者男16例,女17例;年龄24~56岁,平均(46.8±4.7),所有患者均符合重型颅脑损伤的诊断标准,两组患者的一般资料,包括性别、年龄均无明显差异,差异无统计学意义(P >0.05)。

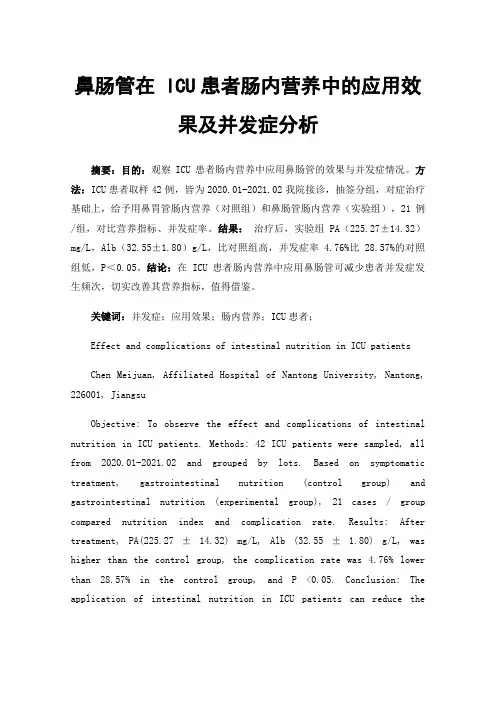

鼻肠管在 ICU患者肠内营养中的应用效果及并发症分析摘要:目的:观察ICU患者肠内营养中应用鼻肠管的效果与并发症情况。

方法:ICU患者取样42例,皆为2020.01-2021.02我院接诊,抽签分组,对症治疗基础上,给予用鼻胃管肠内营养(对照组)和鼻肠管肠内营养(实验组),21例/组,对比营养指标、并发症率。

结果:治疗后,实验组PA(225.27±14.32)mg/L,Alb(32.55±1.80)g/L,比对照组高,并发症率 4.76%比28.57%的对照组低,P<0.05。

结论:在ICU患者肠内营养中应用鼻肠管可减少患者并发症发生频次,切实改善其营养指标,值得借鉴。

关键词:并发症;应用效果;肠内营养;ICU患者;Effect and complications of intestinal nutrition in ICU patientsChen Meijuan, Affiliated Hospital of Nantong University, Nantong, 226001, JiangsuObjective: To observe the effect and complications of intestinal nutrition in ICU patients. Methods: 42 ICU patients were sampled, all from 2020.01-2021.02 and grouped by lots. Based on symptomatic treatment, gastrointestinal nutrition (control group) and gastrointestinal nutrition (experimental group), 21 cases / group compared nutrition index and complication rate. Results: After treatment, PA(225.27 ± 14.32) mg/L, Alb (32.55 ± 1.80) g/L, was higher than the control group, the complication rate was 4.76% lower than 28.57% in the control group, and P <0.05. Conclusion: The application of intestinal nutrition in ICU patients can reduce thefrequency of complications and improve the nutritional index, which is worth reference.Key words: complications; application effect; enteral nutrition; patients with ICU;ICU 患者病情严重,机体代谢紊乱,多存在进食困难情况,且机体耗能增加,仅静脉补液无法充分满足机体能量[1]、营养需求,研究表明[2]:ICU患者极易因营养摄入异常、意识障碍、进食障碍、吞咽困难而引起营养不良情况,不仅会引起多种并发症,影响患者免疫功能,还会加重患者病情,对其生命安全构成威胁,故此,需通过早期肠内营养来应对患者进食障碍、营养摄入异常问题[3]。

鼻胃管置管深度改变对肠内营养危重患者误吸的影响分析引言肠内营养是指通过胃肠道进行的人工营养,是治疗营养不良和恢复肠道功能的重要手段。

在临床实践中,肠内营养往往通过鼻胃管进行输注,但是鼻胃管置管深度改变可能会引起误吸的风险。

误吸是指胃内容物进入呼吸道引起肺部感染或其他呼吸道并发症,对肠内营养危重患者的健康造成严重影响。

本文旨在分析鼻胃管置管深度改变对肠内营养危重患者误吸的影响,并提出相应的预防和处理策略。

一、鼻胃管置管深度改变引起误吸的机制1.1 鼻胃管置管深度变化导致胃内容物逆流鼻胃管的置管深度是指导管插入胃内的深度,一旦置管深度改变,可能会导致胃内容物的逆流。

鼻胃管过长或者过短都有可能引起胃内容物逆流到食管和气管,进而引起误吸的风险增加。

1.2 鼻胃管置管深度改变导致胃肠道功能异常鼻胃管插入胃内的深度改变可能会导致胃肠道功能的异常,包括胃排空功能的减弱、胃酸分泌增加等,这些异常的生理状况可能会增加误吸的发生率。

2.2 不同深度的鼻胃管对误吸的影响研究发现,不同深度的鼻胃管对误吸的影响可能存在差异。

一些研究表明,鼻胃管过长会增加误吸的风险,而过短的鼻胃管则可能会引起胃内容物的逆流,进而增加误吸的可能性。

2.3 鼻胃管置管深度变化对误吸的风险评估在临床实践中,对于鼻胃管置管深度的变化需要及时进行风险评估,评估方法包括X 线检查、pH监测、临床观察等。

通过对鼻胃管置管深度的及时评估,可以及时发现置管深度的变化,从而减少误吸的风险。

三、预防和处理策略3.1 严格按照操作规范进行鼻胃管插入临床医生在进行鼻胃管插入时,需要严格按照操作规范和技术要求进行操作,确保鼻胃管插入的深度准确无误。

在插入鼻胃管后需要及时进行X线检查,确认鼻胃管的位置是否正确。

3.3 加强护理监测和教育培训临床护理人员需要加强对患者的监测和护理,发现鼻胃管置管深度的变化,并及时向医生汇报。

也需要对患者及其家属进行相关的教育培训,帮助他们了解鼻胃管的正确使用方法,以及发现鼻胃管置管深度变化时的及时处理措施。

《鼻空肠管肠内营养和鼻胃管肠内营养对高血压脑出血患者术后营养及神经功能的影响》篇一一、引言高血压脑出血是一种常见的神经系统疾病,患者常常需要接受手术治疗。

术后患者的营养状况和神经功能恢复情况对患者的预后和生活质量具有重要影响。

肠内营养作为一种有效的营养支持方式,在高血压脑出血患者的术后康复中发挥着重要作用。

本文旨在探讨鼻空肠管肠内营养和鼻胃管肠内营养对高血压脑出血患者术后营养及神经功能的影响。

二、方法本研究选取了高血压脑出血术后患者60例,随机分为鼻空肠管组和鼻胃管组,每组30例。

鼻空肠管组通过鼻空肠管进行肠内营养,鼻胃管组通过鼻胃管进行肠内营养。

对比两组患者术后营养状况及神经功能恢复情况。

三、结果1. 术后营养状况鼻空肠管组患者在术后营养状况方面表现出明显优势。

通过鼻空肠管进行肠内营养,能够更直接地将营养物质输送到患者的小肠,避免了对胃黏膜的刺激,减少了恶心、呕吐等消化道反应。

同时,鼻空肠管组患者的蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养成分的摄入量均高于鼻胃管组,表明鼻空肠管肠内营养在改善患者术后营养状况方面具有更好的效果。

2. 神经功能恢复情况鼻空肠管组患者在神经功能恢复方面也表现出较好的效果。

高血压脑出血患者术后常常伴有神经系统损伤,而肠内营养支持能够为患者提供充足的能量和营养物质,有助于神经细胞的修复和再生。

研究表明,鼻空肠管肠内营养能够更好地调节患者的炎症反应,减轻脑水肿,从而有助于神经功能的恢复。

此外,鼻空肠管组患者在术后意识恢复、肢体运动功能等方面也表现出较好的恢复情况。

四、讨论本研究结果表明,鼻空肠管肠内营养在改善高血压脑出血患者术后营养状况和神经功能恢复方面具有明显优势。

这可能与鼻空肠管能够更直接地将营养物质输送到小肠,避免了对胃黏膜的刺激,减少了消化道反应有关。

同时,鼻空肠管肠内营养能够更好地调节患者的炎症反应,减轻脑水肿,从而有助于神经功能的恢复。

然而,在实际应用中,我们还需要注意以下几点。

使用鼻肠管和普通胃管进行肠内营养引发并发症的对比分析【关键词】鼻肠管,普通胃管,肠内营养,并发症【摘要】目的:探讨使用鼻肠管与普通胃管进行肠内营养引起并发症的优缺点。

方法:将89例重症病例随机分为两组,其中一组为观察组(44例),另一组为对照组(45例),观察组患者使用鼻肠管进行肠内营养,对照组患者使用普通胃管进行肠内营养。

待治疗结束后,将两组患者发生并发症的几率进行比较。

结果:使用鼻肠管进行肠内营养引起食物返流、误吸及肺部感染等并发症的几率明显低于使用普通胃管进行肠内营养所引起并发症的几率,且两者间的差异具有统计学意义(p<0.05)。

结论:用鼻肠管进行肠内营养能有效降低患者发生食物返流、误吸以及肺部感染等并发症的几率。

进行肠内营养是指临床上为危重病人、有意识障碍的患者以及发生了呼吸衰竭的患者进行体外营养的一种常见方法。

可是,由于上述患者易存在腹胀、胃排空障碍及胃食管返流等病症,所以我们在临床上经常可以看到进行肠内营养的患者发生呛咳、误吸、肺部感染,甚至窒息等并发症。

近年来,有学者指出,用鼻肠管进行肠内营养可降低患者发生并发症的几率。

为了验证此学说,我院特对用鼻肠管行肠内营养和用普通胃管行胃内营养发生并发症的几率进行了对比研究,现报告如下。

3 讨论长期禁食可导致患者发生肠黏膜萎缩、肠屏障功能受损和消化道易感部位感染,而进行肠内营养既能支持禁食患者的全身营养又能保护其黏膜屏障, 促进其肠道功能的恢复[3],所以为长期禁食的患者进行肠内营养是非常有必要的。

3.1 鼻肠管的优点由于需要禁食的患者多为危重病人(其大多都存在胃排空延迟、吞咽困难、咳嗽反射减弱,甚至昏迷的现象),而留置胃管会减弱患者食管下端括约肌的舒缩功能和吞咽反射,所以使用胃管会使患者发生返流、呕吐、误吸的几率更高(目前已确定留置胃管是呼吸机相关性肺炎的一个高危因素[4] )。

本次研究中使用的鼻肠管,其管端可通过屈氏韧带,所以患者不易发生返流、误吸和肺部感染(主要由于屈氏韧带的括约肌作用)。

鼻胃肠管和普通鼻胃管在重症胆道手术后病人的应用和对比分析廖穗丰;徐振虎;曾唯波;陶曙【摘要】目的:观察鼻胃肠管和普通鼻胃管在重症胆道手术后病人的应用与对比分析。

方法选取2013年1月至2014年12月80例在我院进行手术治疗的重症胆道住院患者进行实验观察,随机分为应用组和对照组,对照组使用普通鼻胃管以及常规护理方式,应用组使用鼻胃肠管以及针对性护理干预,观察2组患者在14d 后的护理效果以及满意度。

结果应用组仅有2例患者出现腹泻的症状,对照组有3例患者出现食物反流、4例患者出现胃滞留、3例患者出现吸入性肺炎,2例患者出现腹泻,2例患者出现应激性溃疡,两组之间的并发症状差异具有统计学意义(P ﹤0.05)。

且应用组患者的满意率与对照组相比,其差异居于显著性(P ﹤0.05)。

结论鼻胃肠管与普通鼻胃管相比,其临床应用的效果更好,能够有效提高患者的营养吸收,并且缩短患者的住院时间,能够提高患者的预后且并发症发生率较低,具有较高的安全性能。

【期刊名称】《泰山医学院学报》【年(卷),期】2016(037)002【总页数】2页(P190-191)【关键词】鼻胃肠管;普通鼻胃管;重症胆道手术;应用和对比分析【作者】廖穗丰;徐振虎;曾唯波;陶曙【作者单位】湛江市农垦中心医院,广东湛江 524000;湛江市农垦中心医院,广东湛江 524000;湛江市农垦中心医院,广东湛江 524000;湛江市农垦中心医院,广东湛江 524000【正文语种】中文【中图分类】R473胆囊每天会分泌800~1200 ml的胆汁,胆汁具有促进肠道消化与吸收的功能,并且能够维持肠道的菌群保持平衡的状态,同时对肠粘膜具有保护的作用[1]。

重症胆道手术会导致胆囊出现功能型障碍,导致胆汁分泌减少,引起患者身体水电解质以及酸碱的失调,导致肠道对食物的吸收以及脂肪的消化产生影响,不利于患者的预后。

鼻胃肠管能够减少胆道手术对患者的影响,并提高患者的营养吸收,能够改善患者肠胃的不适以及术后的预后情况[2]。

鼻肠管和鼻胃管在重症患者营养支持中的胃肠道耐受性比较发表时间:2018-11-28T10:00:26.913Z 来源:《健康世界》2018年20期作者:邢清敏邵怡丁禹夫孟丽华[导读] 探讨鼻肠管和鼻胃管在重症患者营养支持中的胃肠道耐受性。

无锡市中医医院江苏无锡 214071 摘要:目的:探讨鼻肠管和鼻胃管在重症患者营养支持中的胃肠道耐受性。

方法:选取2018年1月至2018年9月入住我院重症监护室(ICU)的患者34例。

对照组22例,本组患者置入鼻胃管;观察组12例,本组患者置入鼻肠管,两组患者均在入院24 h后予鼻饲肠内营养混悬液(能全力)进行喂养。

结果:观察组反流/呕吐、胃潴留、误吸、腹胀及腹泻等胃肠道不耐受情况的发生明显低于对照组,两组比较差异均有统计学意义(P<0.05)。

结论:患者使用鼻肠管进行鼻饲喂养能够更好地耐受肠内营养剂。

关键词:鼻肠管;鼻胃管;营养支持;胃肠道耐受性胃肠内营养支持是一种保证重症病人摄入足够蛋白质及热量的重要的治疗方法。

营养支持的途径包括鼻胃管、鼻肠管及胃造瘘(PEG)等。

由于PEG为有创治疗,因此临床应用受到限制,鼻肠管和鼻胃管实施肠内营养支持的应用更为广泛。

使用传统鼻胃管方式行肠内营养常出现胃肠道不良反应,甚至因胃内容物反流、误吸等导致肺炎等并发症的发生,加重患者的痛苦与负担。

用鼻肠管对重症患者实施肠内营养支持能有效减少并发症的发生[1],已受到临床医务人员的广泛欢迎。

本研究采用鼻肠管和鼻胃管两种不同途径实施肠内营养,比较两组患者胃肠道耐受的情况。

1 资料与方法 1.1 一般资料 2018年1月至2018年9月入住我院ICU的患者34例,其中男15例,女19例,年龄65-89岁。

原发疾病包括慢性阻塞性肺疾病12例,脑血管意外8例,腹部手术术后病人7例,心肺复苏术后病人4例,重症胰腺炎2例,毒物中毒1例。

随机分成对照组和观察组。

对照组12例,男5例,女7例,平均年龄(76.3±6.40)岁;观察组22例,男10例,女12例,平均年龄(77.1±5.73)岁。

⿐空肠营养管与普通胃管的对⽐分析87⿐空肠营养管与普通胃管的对⽐分析摘要】⽬的:对⽐分析⿐空肠营养管与普通胃管的临床应⽤效果。

⽅法:选择2014年1⽉⾄2015年1⽉期间本院收治的需肠内营养治疗的52例患者作为研究对象,随机分为对照组和观察组,各26例。

观察组患者采⽤⿐空肠营养管,对照组采⽤普通胃管,⽐较两组患者⾷物返流、肺部感染、脱管等情况的发⽣率。

结果:在返流、肺部感染、意外脱管指标⽅⾯,观察组显著低于对照组,组间差异显著P<0.05,认为有统计学意义。

在腹泻⽅⾯,观察组与对照组⽐较,组间差异不显著P>0.05,认为⽆统计学意义。

结论:置⿐空肠营养管有利于减少置管后并发症和不良反应,安全性和可靠性更⾼,应推荐使⽤。

【关键词】插管法;⿐空肠营养管;普通胃管【中图分类号】R459.3 【⽂献标识码】A 【⽂章编号】2095-1752(2015)36-0200-02肠内营养⽅式是意识障碍、吞咽困难患者获得营养物质的重要途径,是维系患者⽣命的通道。

虽然肠内营养⽅式可满⾜患者营养需求,但是仍然存在较多并发症及不良反应,如长期留置胃管患者,易发⽣返流误吸等症状,从⽽导致肺部感染,反⽽加重患者病情,为此,应寻找⼀种安全性更⾼的肠内营养⽅式[1]。

本次研究选择2014年1⽉⾄2015年1⽉期间我院收治的需肠内营养治疗的52例患者作为研究对象,对⿐空肠营养管的临床应⽤效果进⾏了对⽐分析,现报道如下。

1.资料与⽅法1.1 ⼀般资料选择2014年1⽉⾄2015年1⽉期间本院收治的需肠内营养治疗的52例患者作为研究对象,随机分为对照组(26例)和观察组(26例)。

两组患者及家属均⾃愿参与本次研究,并签署知情同意书。

观察组患者,男16例,⼥10例,平均年龄(54.32±12.34)岁,疾病类型:颅脑外伤者8例,脑卒中16例,其他2例。

对照组患者,男15例,⼥11例,平均年龄(54.19±12.16)岁,疾病类型:颅脑外伤者7例,脑卒中17例,其他2例。

使用鼻肠管和普通胃管进行肠内营养引发并发症的对比分析

【关键词】鼻肠管,普通胃管,肠内营养,并发症

【摘要】目的:探讨使用鼻肠管与普通胃管进行肠内营养引起并发症的优缺点。

方法:将89例重症病例随机分为两组,其中一组为观察组(44例),另一组为对照组(45例),观察组患者使用鼻肠管进行肠内营养,对照组患者使用普通胃管进行肠内营养。

待治疗结束后,将两组患者发生并发症的几率进行比较。

结果:使用鼻肠管进行肠内营养引起食物返流、误吸及肺部感染等并发症的几率明显低于使用普通胃管进行肠内营养所引起并发症的几率,且两者间的差异具有统计学意义(p<0.05)。

结论:用鼻肠管进行肠内营养能有效降低患者发生食物返流、误吸以及肺部感染等并发症的几率。

进行肠内营养是指临床上为危重病人、有意识障碍的患者以及发生了呼吸衰竭的患者进行体外营养的一种常见方法。

可是,由于上述患者易存在腹胀、胃排空障碍及胃食管返流等病症,所以我们在临床上经常可以看到进行肠内营养的患者发生呛咳、误吸、肺部感染,甚至窒息等并发症。

近年来,有学者指出,用鼻肠管进行肠内营养可降低患者发生并发症的几率。

为了验证此学说,我院特对用鼻肠管行肠内营养和用普通胃管行胃内营养发生并发症的几率进行了对比研究,现报告如下。

3 讨论

长期禁食可导致患者发生肠黏膜萎缩、肠屏障功能受损和消化道易感部位感染,而进行肠内营养既能支持禁食患者的全身营养又能保护其黏膜屏障, 促进其肠道功能的恢复[3],所以为长期禁食的患者进行肠内营养是非常有必要的。

3.1 鼻肠管的优点由于需要禁食的患者多为危重病人(其大多都存在胃排空延迟、吞咽困难、咳嗽反射减弱,甚至昏迷的现象),而留置胃管会减弱患者食管下端括约肌的舒缩功能和吞咽反射,所以使用胃管会使患者发生返流、呕吐、误吸的几率更高(目前已确定留置胃管是呼吸机相关性肺炎的一个高危因素[4] )。

本次研究中使用的鼻肠管,其管端可通过屈氏韧带,所以患者不易发生返流、误吸和肺部感染(主要由于屈氏韧带的括约肌作用)。

3.2 鼻肠管和普通胃管的相同点进行这两种肠内营养的途径对于患者发生腹胀、腹泻的几率无明显影响。

部分患者在进行肠内营养后出现的吸收不良症状,经调整鼻饲量和鼻饲速度后均能得到改善。

由此可见,鼻肠管相对于普通胃管来说具有管径小、刺激性小的特点,使用它进行肠内营养有利于营养液的吸收、不易引起并发症,很适合胃肠功能差、需长期进行肠内营养的患者使用。

1 资料与方法

1.1 一般资料随机选取89例于2008年1月~2010年12月在我院进行肠内营养的患者,

其中男42例,女47例,年龄为17~89岁。

在此89例患者中,有脑出血患者56例,严重创伤引起ards的患者13例,发生感染性休克的患者9例,老年痴呆患者4例,重症肺炎患者7例。

将此89例患者随机分为观察组(44例)和对照组(45例),且两组患者的性别、年龄、疾病状态等情况的差异经用统计学方法处理后无统计学意义(p>0.05)。

1.2 进行营养治疗的方法

1.2.1置管方式观察组患者使用的鼻空肠管(由荷兰纽迪希亚公司生产)由聚氨酯制成,末端呈微螺旋型,管内有不锈钢引导丝,可在胃镜引导下用异物钳将该鼻空肠营养管夹住并将其推送至treitz韧带以下约135~145cm[1] 处。

对照组患者使用的普通胃管(由杭州富善医疗器材公司生产)由硅胶制成,前端有2个侧孔,置入长度为人体发际至剑突。

在放置普通胃管前,护士需先用润滑剂将胃管前段润滑,然后再从患者的一侧鼻孔将胃管插入50~55cm,待确定胃管处在患者胃里后,固定胃管即可。

1.2.2营养液的选择和剂量两组患者使用的营养液均为能全力、百普力或瑞代营养液(选择哪种营养液需根据患者的病情决定)。

患者使用营养液的剂量应从其需要量的20%~50%逐渐增加至营养指标达标为止。

1.2.3进行肠内营养治疗的注意事项:①所有患者均需用鼻饲泵泵入营养液,并用加温器将营养液的温度控制在38oc左右。

②在刚开始进行肠内营养时,医生需将患者的床头抬高30~45o ,并将营养液的输注速度设为30

ml/h。

③在每次输注完营养液后,护士应用温开水冲洗鼻饲管。

④医生需每6小时抽吸一次患者的胃腔残留液。

如果患者的胃腔内残留液≤200ml,即可维持营养液原来的输注速度或稍减速而增加胃动力药。

如果患者胃腔的残留液

≤100ml,则需增加营养液的输注速度(输注速度可设置为20ml/hr)。

如果患者的胃腔残留液≥200ml,则需暂时停止输注或降低输注的速度[2],待患者的胃肠功能恢复后再继续进行肠内营养。

⑤医生需严密观察患者的消化道症状。

如果患者出现了腹胀的症状,医生应为其使用胃肠动力药。

1.3 临床观察指标临床观察的指标有腹胀、腹泻、返流、误吸和肺部感染。

2 结果

两组患者进行肠内营养后发生并发症的情况。

参考文献

[1] 欧希龙, 孙为豪, 曹大中等.胃镜辅助放置鼻胃管和空肠营养管[j]. 世界华人消化杂志2007;15(6):655-658.

[2] 王冰,杨小林.外科重症患者肠内营养的应用与护理[j].医学理论与实践。

2008,03:23-24.。