运动生理学肌肉收缩形式与力学特征

- 格式:ppt

- 大小:2.08 MB

- 文档页数:767

肌肉结构的力学模型

肌肉结构的力学模型可以用来描述肌肉的力学特性和运动过程。

1.肌肉组织结构:肌肉由许多肌纤维组成,每个肌纤维都是由许多肌原纤维组成的。

肌原纤维是肌肉的基本结构单元,它们通过肌腱连接到骨骼上。

2.肌肉收缩机制:肌肉的收缩是由神经系统控制的,神经冲动会刺激肌肉中的肌原纤维收缩。

在肌肉收缩过程中,肌原纤维会缩短,并拉动肌腱,使骨骼运动。

3.肌肉力量和功率:肌肉的力量和功率可以用来描述肌肉的运动能力。

力量是指肌肉产生的力的大小,而功率则是指肌肉产生力的速度和持续时间。

4.肌肉疲劳:长时间的运动会导致肌肉疲劳,这是由于肌肉中乳酸积累过多导致的。

肌肉疲劳会影响肌肉的力量和功率。

5.肌肉伸展和放松:肌肉的伸展和放松是肌肉生理学中的重要概念。

当肌肉处于伸展状态时,它的长度增加,力量和功率减小;当肌肉处于放松状态时,它的长度减少,力量和功率增加。

综合以上几个部分,可以建立一个比较完整的肌肉结构的力学模型,用来分析和预测肌肉的运动特性、疲劳程度以及训练效果等问题。

第一章肌肉活动第三节肌肉收缩的形式和力学特征肌肉收缩是肌肉活动中最重要的过程之一、它指的是肌纤维在神经冲动的刺激下产生的力量,使肌肉收缩或缩短。

肌肉收缩的形式可以分为等长收缩和等张收缩,其力学特征包括肌肉产生的力量、速度和能量消耗等。

一、肌肉收缩的形式1.等长收缩:在等长收缩过程中,肌肉的长度保持不变。

这种收缩形式主要用于肌肉的抗阻力工作,如举重运动等。

这种收缩时,肌纤维的长度缩短,但所产生的力量无法克服外部阻力,因此肌肉的长度保持不变。

2.等张收缩:在等张收缩过程中,肌肉的张力保持不变,其长度会发生改变。

这种收缩形式主要用于运动和作战等需要肌肉能够产生力量的活动中。

当肌纤维在神经冲动的刺激下收缩时,所产生的力能够克服外部阻力,从而使肌肉长度发生变化。

二、肌肉收缩的力学特征1.力量:肌肉收缩产生的力量主要由两个因素决定:一是肌肉纤维的横截面积,即肌肉的肌纤维数量;二是肌肉纤维的收缩力量,即肌纤维的收缩能力。

这两个因素相互作用决定了肌肉收缩产生的总力量。

2.速度:肌肉收缩的速度与力量密切相关。

一般来说,肌肉产生的力量越大,收缩速度就越慢;反之,肌肉产生的力量越小,收缩速度就越快。

这是因为肌肉纤维收缩时产生的力量与速度之间存在一个反向关系。

3.能量消耗:肌肉收缩产生的能量消耗取决于肌肉的收缩速度和力量大小。

通常情况下,肌肉收缩的能量消耗与收缩力量成正比,与收缩速度成反比。

如果收缩速度增加,肌肉消耗的能量也会增加。

三、肌肉收缩相关的生理机制肌肉收缩的过程涉及到肌纤维的收缩蛋白质-肌动蛋白和肌球蛋白。

当神经冲动到达肌纤维的末端时,会释放出乙酰胆碱,刺激肌纤维内膜上的乙酰胆碱受体。

这会触发肌纤维中的线粒体释放大量的能量并使肌动蛋白与肌球蛋白的交互作用,进而导致肌纤维的收缩。

总结起来,肌肉收缩的形式包括等长收缩和等张收缩。

肌肉收缩的力学特征包括力量、速度和能量消耗。

肌肉收缩的生理机制涉及到肌动蛋白和肌球蛋白的交互作用。

第二章肌肉的工作[内容提要]本章主要阐述肌肉收缩的形式、力学分析及肌纤维类型与运动能力的关系。

第一节肌肉收缩的形式和力学分析一、肌肉收缩的形式(一)缩短收缩(二)拉长收缩(三)等长收缩缩短收缩和等长收缩(一)缩短收缩(向心收缩):定义:当肌肉收缩时产生的张力大于外加阻力负荷时,肌肉缩短,牵拉它附着的骨杠杆做向心运动。

作用:缩短收缩是人体得以实现各种加速度的基础。

特点:缩短收缩时,因负荷移动方向和肌肉用力的方向一致,肌肉做正功。

形式:缩短收缩分为等张收缩和等动收缩。

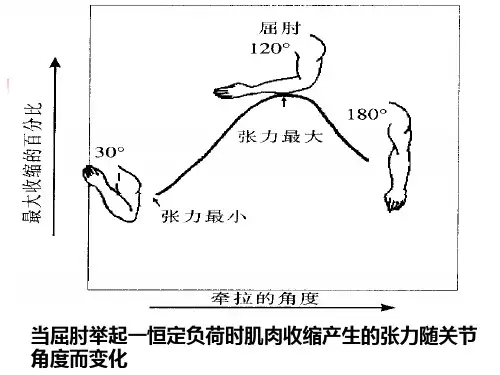

1.等张收缩等张收缩时,其负荷即外加阻力在整个收缩过程中是恒定的。

在肌肉收缩进程中,由于关节角度发生变化,肌肉发挥的力量大小有所不同。

用等张收缩发展力量只有关节力量最弱点能得到最大锻炼。

利用肌力计检测等张收缩等张收缩时,肌肉产生的张力随关节角度而变化 2.等动收缩等动收缩通过专门的等动负荷器械来实现的。

该器械使负荷随关节运动进程得到精确调整,在关节角度张力最弱点负荷最小,在关节角度张力的最强点负荷最大。

采用等动收缩形式发展力量,使肌肉在关节整个运动范围内都得到最大锻炼。

等动收缩时,在整个关节范围都能产生同等的张力等动肌力计曲线(二)拉长收缩(离心收缩):定义:当肌肉收缩所产生的张力小于外加阻力时,肌肉虽积极收缩但仍被拉长。

作用:在人体运动中拉长收缩起着制动、减速和克服重力等作用。

特点:拉长收缩时,肌肉做负功。

牵张-缩短环肌肉在缩短收缩前先进行拉长收缩,使肌肉被牵拉伸长,在紧接着的缩短收缩,便可产生更大的力量或输出功率。

(三)等长收缩定义:当肌肉收缩产生张力等于外力时,肌肉虽积极收缩但长度不变。

作用:运动中等长收缩起着支持、固定、保持某一姿势的作用。

特点:肌肉的张力可发展到最大,但由于未发生位移,肌肉没有做外功,消耗能量。

利用绳索张力计检测等长收缩肌肉三种收缩形式的比较工作形式肌肉状况外力与张力对比作用做功缩短收缩缩短小于肌张力加速正拉长收缩拉长大于肌张力减速负等长收缩不变等于肌张力固定未二、肌肉收缩的力学特征(一)肌肉收缩的张力-速度关系定义:指负荷对肌肉收缩速度的影响张力-速度关系肌肉收缩的张力-速度关系机制:肌肉收缩时产生张力的大小,取决于活化的横桥数目。

骨骼肌的收缩形式及其生理学特点骨骼肌是人体中最常见的肌肉类型,也是最容易受到人们关注的一种肌肉。

它负责人体的运动功能,包括行走、跑步、举重等各种肌肉活动。

骨骼肌的收缩形式及其生理学特点主要包括等长收缩和等张收缩两种形式。

等长收缩是指骨骼肌在负荷下保持长度不变的收缩形式。

在等长收缩过程中,肌肉的张力增加,但长度保持不变。

这种收缩形式主要发生在肌肉对抗的情况下,例如举重过程中的肱二头肌和肱三头肌的对抗。

等长收缩的特点是收缩时肌肉产生的力量大,但速度较慢,耗能较多。

同时,等长收缩还可以控制肌肉的长度,使其能够保持适当的张力,以维持身体的姿势稳定。

等张收缩是指骨骼肌在负荷下发生长度缩短的收缩形式。

在等张收缩过程中,肌肉的长度缩短,但张力保持不变。

这种收缩形式主要发生在肌肉单独作用的情况下,例如屈膝肌在无重力负荷下的收缩。

等张收缩的特点是收缩时肌肉产生的力量较小,但速度较快,耗能相对较少。

同时,等张收缩还可以改变肌肉的长度,实现人体的各种动作,如走路、跑步等。

骨骼肌的生理学特点主要表现在以下几个方面:1. 可塑性:骨骼肌具有较高的可塑性,即能够通过训练和适应来改变自身的形态和功能。

长期的锻炼可以增加肌肉的力量和耐力,并促进肌肉的生长和发育。

2. 快速收缩与慢速收缩:骨骼肌可以通过调节肌纤维的类型来实现快速收缩和慢速收缩。

快速收缩的肌纤维主要富含易燃的肌纤维,能够迅速产生力量,适用于短时间、高强度的运动。

慢速收缩的肌纤维主要富含耐力型肌纤维,能够持续产生力量,适用于长时间、低强度的运动。

3. 肌肉纤维的分布:骨骼肌中的肌纤维分为红色肌纤维和白色肌纤维。

红色肌纤维富含线粒体和血管,能够进行氧化代谢,适用于长时间的耐力运动。

白色肌纤维缺乏线粒体和血管,主要进行无氧代谢,适用于短时间的高强度运动。

4. 肌肉疲劳:骨骼肌在长时间、高强度的运动后容易出现疲劳。

肌肉疲劳主要是由于肌纤维内乳酸积累、能量耗尽和神经传递障碍等因素导致的。

简述力量素质的生理学基础力量素质的生理学基础主要包括以下几个方面:

1. 骨骼肌的形态和生理生化特点:

肌肉生理横断面:肌肉的生理横断面是指所有肌纤维被横切时所得的横断面面积。

更大的生理横断面意味着更多的肌纤维参与收缩,从而产生更大的力量。

肌纤维类型:人体肌肉包含两种主要类型的肌纤维,即慢缩型(I型)和快缩型(II型)。

快缩型肌纤维具有更快的收缩速度和更大的力量产生潜力。

2. 肌肉结构和力学特性:

肌肉纤维的排列和定向:肌肉纤维的排列方式和方向影响着力量的产生和传递。

肌肉的初长度:在一定范围内,肌肉在收缩前的长度(初长度)越长,其产生的力量越大。

3. 神经系统的作用:

神经激活:大脑通过神经系统控制肌肉的收缩力度和速度。

更高的神经激活水平可以动员更多的肌纤维参与工作,从而提高力量输出。

运动单位的募集:根据任务的需求,神经系统会招募不同数量和类型的运动单位(由一个神经元及其支配的肌纤维组成)。

高力量输出需要高效地募集大量的运动单位。

4. 生化代谢过程:

能量供应:力量表现依赖于肌肉细胞内的能量供应。

磷酸原系统和糖酵解途径是提供短

时间高强度收缩能量的主要方式。

蛋白质合成与分解:力量训练会引起肌肉蛋白质的合成增加和分解减少,从而导致肌肉肥大和力量提升。

5. 其他因素:

遗传因素:个体的遗传背景对力量素质有显著影响,包括肌肉的大小、形状和肌纤维类型的比例。

年龄和性别:随着年龄的增长,肌肉质量和力量可能会逐渐下降。

男性通常比女性具有更大的肌肉质量和力量,但这部分差异也受到激素和生理差异的影响。

骨骼肌的收缩形式及其生理学特点骨骼肌的收缩形式及其生理学特点1. 快速肌纤维和慢速肌纤维•骨骼肌由快速肌纤维和慢速肌纤维组成。

•快速肌纤维收缩速度快,力量大,但疲劳快。

•慢速肌纤维收缩速度相对较慢,力量不如快速肌纤维,但更耐力。

2. 肌原纤维类型的差异•骨骼肌中不同肌原纤维类型的比例决定了肌肉的特性。

•快速肌纤维多为白色,慢速肌纤维多为红色。

•快速肌纤维具有较高的蛋白质合成速率,适合进行爆发性、高强度的运动。

•慢速肌纤维富含线粒体,适合进行长时间的持久运动。

3. 肌原纤维的类型转变•肌原纤维可在一定程度上发生类型转变。

•长期练习某种特定训练方式可导致肌原纤维类型的转变。

•快速肌纤维向慢速肌纤维转变的训练称为”肌纤维的转型”。

4. 缩短和伸长两种肌肉收缩形式•骨骼肌的收缩可以分为缩短型收缩和伸长型收缩。

•缩短型收缩是指肌肉产生力,同时缩短自身纤维长度。

•伸长型收缩是指肌肉产生力,同时伸长自身纤维长度。

5. 肌肉收缩与神经冲动的关系•肌肉的收缩是由神经冲动引发的。

•神经冲动通过神经元传递,到达肌肉细胞的突触传导点。

•神经冲动引发肌肉中肌原纤维的收缩。

6. 当肌肉收缩停止时•当刺激停止,肌肉会缓慢松弛回到原始长度。

•此过程称为肌肉的“弹性复位”。

以上是关于骨骼肌的收缩形式及其生理学特点的一些列举,这些特点对于了解肌肉的功能和训练方式具有重要意义。

Markdown格式的文章采用标题副标题的形式,更加便于读者查阅和理解。

7. 肌纤维的收缩机制•肌纤维的收缩是由肌原纤维内肌丝的滑动机制实现的。

•肌原纤维内含有肌球蛋白和肌凝蛋白,它们通过与ATP和钙离子的结合来完成肌纤维的收缩。

8. 肌原纤维的力量和能量需求•快速肌纤维由于能源储备丰富,适合进行高强度的爆发性运动。

•快速肌纤维产生的力量较大,但对能量的需求也更高。

•慢速肌纤维由于富含线粒体,能产生较多的ATP,适合进行持久的耐力运动。

9. 肌肉酸痛与收缩形式的关系•长时间的肌肉收缩会导致肌肉酸痛的感觉。

骨骼肌的收缩形式及其生理学特点骨骼肌是人体内最常见的肌肉类型,它们连接到骨骼上,通过收缩产生力量和运动。

骨骼肌的收缩形式分为等长收缩和等张收缩,每种收缩形式都具有其独特的生理学特点。

等长收缩是指骨骼肌在收缩时保持长度不变。

在等长收缩状态下,肌肉产生的力量可以克服外部阻力,但没有实际的运动。

这种收缩形式常见于保持姿势的肌肉,如站立时维持身体的平衡。

等长收缩时,肌肉中的肌纤维被激活,肌头和肌尾之间的距离缩短,但整体长度保持不变。

这种收缩形式可以保持肌肉的张力,使人体能够保持姿势和姿态。

等张收缩是指骨骼肌在收缩时缩短长度。

这种收缩形式常见于肌肉产生实际运动的情况下,如抬举重物或进行运动。

在等张收缩时,肌纤维中的肌头和肌尾之间的距离缩短,导致肌肉整体缩短。

这种收缩形式产生的力量可以推动骨骼和产生运动。

等张收缩是通过肌肉中的肌纤维收缩产生的,这些肌纤维由肌原纤维组成,每个肌原纤维又由肌原节构成。

当肌原节受到刺激时,肌原纤维收缩,导致肌纤维收缩,最终引起整个肌肉的收缩。

骨骼肌的收缩是由神经系统的控制和调节的。

当神经系统向肌肉发送信号时,神经末梢释放神经递质,刺激肌原节产生动作电位。

动作电位传播到肌原纤维上,触发肌原纤维中的肌球蛋白和肌凝蛋白之间的相互作用,导致肌纤维收缩。

这种神经-肌肉传递过程被称为神经肌肉连接。

骨骼肌的收缩具有一些重要的生理学特点。

首先,骨骼肌的收缩是快速的。

当神经系统向肌肉发送信号时,肌肉可以迅速响应并产生力量。

这使得骨骼肌非常适合进行迅速而精确的运动,如打击和奔跑。

其次,骨骼肌的收缩是有力的。

骨骼肌可以产生强大的力量,使人体能够进行各种日常活动和运动。

这种力量的产生是通过肌纤维中肌球蛋白和肌凝蛋白之间的相互作用来实现的。

最后,骨骼肌的收缩是疲劳的。

当骨骼肌长时间进行重复收缩时,肌肉会逐渐疲劳并失去力量。

这是因为肌纤维中的能量供应和废物清除速度无法满足高强度持续运动的需求。

总的来说,骨骼肌的收缩形式包括等长收缩和等张收缩,每种收缩形式都具有其独特的生理学特点。

绪论一、生命活动基本特征:(一)新陈代谢。

(二)兴奋性。

(三)生殖。

二、“反应”的定义:机体或细胞受到刺激后所发生的功能活动的变化,称为反应。

三、“兴奋”的定义:生物体的器官、组织或细胞受到刺激后产生的动作电位,称为兴奋。

四、“兴奋性”的定义:生物体对刺激发生反应的能力称为兴奋性。

五、“内环境”的定义:细胞外液就是细胞生活的直接环境,又称内环境。

六、人体生理功能活动的调节方式:(一)神经调节。

(二)体液调节。

(三)自生调节。

第一章:肌肉活动一、“静息电位”的定义:静息电位就是指细胞未受刺激时存在于细胞膜两侧的电位差。

二、“动作电位”的定义:动作电位就是指细胞受到刺激而兴奋时,细胞膜在原来静息电位的基础上发生的一次迅速、短暂、可向周围扩布的电位波动。

三、肌肉三种收缩形式的比较:四、肌肉收缩的力学特征:(一)张力--速度关系:当前负荷不变,改变后负荷时,张力与速度成反比关系。

(二)长度--张力关系:初长度过长与过短都会使张力减小,只有达到最适初长度,张力才最大。

五、人类肌纤维的类型及比较:运动生理学考试重点第二章:能量代谢一、合成ATP的三种途径及比较:二、“基础代谢”的定义:基础代谢就是指人体在清晨极其安静状态下的能量代谢。

三、“基础代谢率”的定义:单位时间内的基础代谢,称为基础代谢率。

第三章:神经系统的调节功能一、“前庭器官”的定义:前庭器官就是人体对自身姿势、运动状态及空间位置感知的感受器,对保持身体平衡起重要作用。

二、“前庭反应”的定义:当人体前庭感受器受到过度刺激时,反射性的引起骨骼肌紧张性的改变以及自主功能的反应,这些反应称为前庭反应。

三、“前庭稳定性”的定义:过度刺激前庭感受器而引起机体各种前庭反应的程度,称为前庭稳定性。

四、“牵张反射”的定义:在脊髓完整的情况下,一块骨骼肌如受到外力牵拉使其伸长时,引起受牵拉肌肉反射性缩短,该反射称为牵张反射。

(包括:腱反射、肌紧张)五、“状态反射”的定义:头部空间位置改变时反射性地引起四肢肌张力重新调整的一种反射活动。

肌⾁收缩的类型(运动康复知识链接)肌⾁收缩是肌⾁对刺激所产⽣的收缩反应现象。

狭义来说,是指脊椎动物⾻骼肌靠传播性电位⽽发⽣的收缩。

单⼀的活动电位产⽣单收缩,反复活动电位产⽣强直收缩。

不通⽽发⽣的收缩。

单⼀的活动电位产⽣单收缩,反复活动电位产⽣强直收缩。

不通活动电位活动去极化⽽产⽣的,去极化如只限于局部⽽产⽣的,去极化如只限于局部过活动电位的肌⾁收缩多数情况是由于⾮传布性的去极化过活动电位的肌⾁收缩多数情况是由于⾮传布性的如在肌⾁全部⽽且是持续性的,则称为拘性去极化如在肌⾁全部⽽且是持续性的,则称为拘性肌⾁,且为短暂性的,称为局部收缩。

去极化肌⾁,且为短暂性的,称为局部收缩。

收缩。

在平滑肌等所见到的持续性收缩⼀般称为痉挛,但很多仍然是伴随着反复活动电位等所看到的持续性收缩并没有电位的变化,这闭壳肌等所看到的持续性收缩并没有电位的变化,这。

可是在双壳贝的闭壳肌或是持续性去极化去极化。

可是在双壳贝的或是持续性种收缩是出于闸式结构。

常见分类有以下两种⽅式,都是⼤同⼩异,相互补充,便于更好的理解。

(运动⽣理学分类⽅法)根据肌⾁收缩时长度和张⼒的变化特点,将肌⾁收缩的形式根据肌⾁收缩时长度和张⼒的变化特点,将肌⾁收缩的形式⼀、(运动⽣理学分类⽅法)⼀、分为等张收缩和等长收缩两种(1)等张收缩等张收缩⼜可进⼀步分为向 ⼜称动⼒性收缩动⼒性收缩。

哑铃的肘弯举就是肱⼆头肌的等张收缩。

等张收缩⼜可进⼀步分为向⼼收缩、离⼼收缩和等动收缩。

向⼼收缩是指肌⾁收缩时所产⽣的张⼒⼤于外加阻⼒(负荷)时,肌⾁长度缩短,并牵拉⾻杠 向⼼收缩向⼼收缩是⼈体得以实现各种加速运动的基础,如跑步时后蹬的⼒量。

杆做向⼼运动。

向⼼收缩是⼈体得以实现各种加速运动的基础,如跑步时后蹬的⼒量。

离⼼收缩是指当肌⾁收缩时所产⽣的张⼒⼩于外⼒时,肌⾁虽然积极地收缩但仍被拉 离⼼收缩离⼼收缩在实现⼈体运动时起着制动、减速和克服重⼒等作⽤。

如⼈落地时,⾜⼀接触长。